“物联网+中国制造2025”的实现路径研究

2016-06-30陈玉川

陈玉川

摘 要:物联网具有即时性、非接触性、可追溯性等特点,产品制造模式正在向人机物协同制造模式过渡。“中国制造2025”是国务院实施制造强国战略的第一个十年行动纲领,“物联网+中国制造2025”形成的制造物联网有效融合了物联网的本质特点,是对传统制造模式的革命,可以大大提高制造效率,促进我国制造强国战略的实施进程。“物联网+中国制造2025”主要通过“可靠感知+中国制造”、“即时传输+中国制造”、“可信应用+中国制造”等方式实现。

关键词:物联网+;中国制造2025;加法;制造效率

中图分类号:F204 文献标识码:A 文章编号:2095-1302(2016)06-00-04

0 引 言

迄今为止,人类社会已经经历过三次工业革命。第一次工业革命即“工业1.0”,发生在18世纪末,以蒸汽机的发明和使用为标志,使手工生产转向机器生产。第二次工业革命即“工业2.0”发生在19世纪70年代,以电气技术的发明和使用为标志,使机器生产转向大规模流水线生产。第三次工业革命即“工业3.0”发生在20世纪70年代,以信息技术的发明和使用为标志,使大规模流水线生产转向定制化规模生产和服务型制造。先后发生的三次工业革命都对世界工业布局和经济格局产生了巨大变化。

第三次工业革命即“工业3.0”以来,传统工业技术在制造业中一直占据着主导地位,并支撑着该产业的发展。随着移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的迅猛发展,生产制造领域已经具备收集、传输、处理大数据的高级能力,制造业形成工业物联网,新一轮工业革命即“工业4.0”正在发生。

“工业4.0”必将重构世界工业布局和经济格局,必将给世界各国带来不同的挑战和机遇。为应对新一轮工业革命带来的挑战,欧美发达国家都在积极推行“再工业化”战略,企图在技术、产业方面继续领先优势,抢占制造业高端[1]。我国面对来自欧美发达国家和发展中国家的“前后夹击”,国务院在2015年5月8日及时印发“中国制造2025”,作为我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。并将加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,作为“中国制造2025”的主攻方向[2]。那么,物联网作为继互联网之后人类信息产业革命的第三次浪潮,怎样通过“物联网+中国制造2025”加快“中国制造2025”的实施进程呢?

1 物联网的体系结构与特点

经过十多年的发展,物联网体系结构分为感知层、传输层和应用层已经形成共识[3-7]。感知层包括电子标签(EPC)、无线识别解读仪(RFID)、条形码、二维码、传感器、WiFi等,主要功能是感知物体、获取数据、采集信息,主要应用传感技术、检测技术、短距离传输技术等,主要设备是电子标签(EPC)和无线识别解读仪(RFID);感知层位于物联网体系结构的最底层,是物联网发展与应用的基础。传输层包括互联网、移动网、局域网等,主要功能是对接收到的感知信息进行远程传送,实现信息的交互与共享,并进行有效处理,物联网传输层综合应用IPv6、2G/3G/4G等通信技术,实现无线与有线的结合、感知网与通讯网的结合;传输层面对物联网海量、实时信息的传输要求时,很容易出现网络拥塞、拒绝服务的现象,如果传输层不采取网络接入控制措施,就很可能被非法接入,从而造成传输层负担加重或传输错误信息[8-10],传输层是物联网安全威胁的主要来源之一。应用层是与行业需求相结合而生成的,用以实现智能化应用的层次,应用层通过应用程序对数据信息进行处理,实现不同行业、不同系统之间的信息共享、信息协同、信息管理、信息应用,应用层对物联网信息的应用主要通过应用程序和终端设备实现。

物联网作为人类信息产业的第三次革命浪潮,同互联网相比,具有即时性、非接触性、可追溯性三个突出特征,物联网的本质特征正在颠覆传统的生产方式,对生产方式产生了突破性的变革。在即时性方面,物联网将互联网时代的人机二元互动发展到人机物三元互动,实现了信息使用者与信息源之间的即时互动,是一场对信息传递时间的革命。在非接触性方面,物联网通过各种传感器将接触传递信息发展到非接触传递信息,对信息传递空间是一场革命。在可追溯性方面,大数据、云计算等的广泛应用,使信息使用者不但能够看到信息源传出信息的结果,还能够看到信息形成的整个过程,是一场对信息真实性的革命。随着物联网应用软件、硬件的逐渐成熟,即插即用、即加即用等技术将使物联网的本质特征在各行各业实现井喷式应用。如南京讯晶科技公司的GAIA已经在物联网世界构建一个“安卓”平台,解决了各种物联网系统的兼容性问题。在不远的将来,人们应用物联网就会像今天的互联网一样,只需一个接口、一条线,任何个人、机构都可以实现轻松上网。

2 制造模式发展趋势与“中国制造2025”主攻方向

2.1 制造模式发展趋势

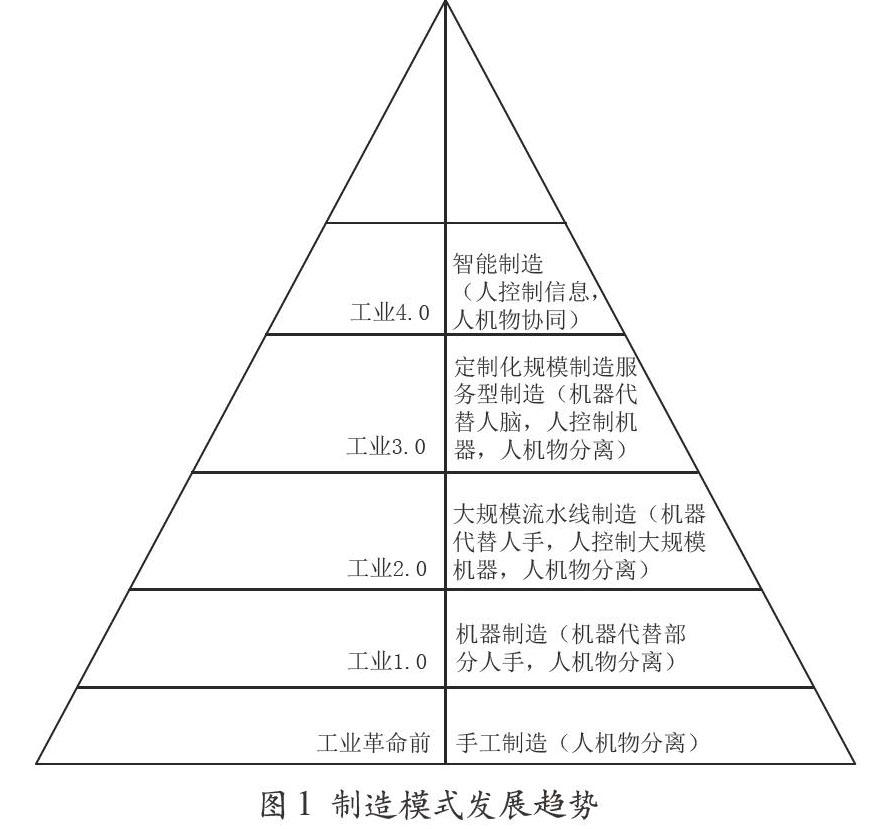

世界已经发生和正在发生的四次工业革命,主要出现过手工制造、机器制造、大规模流水线制造、定制化规模制造与服务型制造、智能制造五种制造模式[11-15],结构如图1所示。通过梳理五种制造模式发展规律,可以判断未来制造模式的发展趋势。

在工业革命以前,人类社会靠手工劳动,属于手工制造模式阶段,人们靠手工作用于劳动对象,人体与劳动对象在物理和信息方面都是分离的。由于不存在可以帮助人们工作的外力,人在生产过程中管理的重点是劳动对象。

到工业1.0时期,机器代替了人的部分手工劳动,属于机器制造模式阶段。人们控制机器,借助机器作用于劳动对象,人体与机器、劳动对象之间,彼此是分离的。由于机器作为中介物,可以帮助人们改造和作用于劳动对象,因此在生产过程中管理的重点是机器。

到工业2.0时期,大规模流水线机器代替了人的手工劳动,属于大规模流水线制造模式阶段。人们控制大规模流水线机器,借助大规模流水线机器作用于劳动对象,人体与大规模流水线机器、劳动对象之间,彼此是分离的。大规模流水线机器作为人们改造自然的工具,提高了人类劳动的效率,是人们生产过程中的管理重点。

到工业3.0时期,生产力飞速发展,使得整个社会的物资日渐丰富,市场由卖方市场逐渐转变为买方市场,市场的权力逐渐由厂商转移向消费者,生产模式进化到定制化制造和服务型制造阶段。计算机、互联网等信息技术的飞速发展和广泛应用,使机器可以代替人脑的一部分劳动。人体与机器、劳动对象之间开始实现部分信息链接,人们在生产过程中管理的重点是实现部分信息化的机器。

到工业4.0时期,移动网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术迅速发展,企业可以非接触采集、分析、应用来自用户、生产过程、供应商、竞争企业等方面的信息,对生产进行智能化管理,生产模式进化到智能制造模式阶段。人们借助物联网、移动网、大数据、云计算等技术,可以实现人机物协同制造,人体、机器、劳动对象由彼此分离状态发展到人体、机器、劳动对象等协同制造。新一代信息技术不但打破了原来的产业链分工格局,而且正在逐渐改变产业链不同环节的利润占比。人们在生产过程中管理的重点开始由实物转向信息。

通过对以上五种制造模式的演变规律进行分析发现,人机物协同制造、工业化与信息化深度融合是制造模式发展的必然趋势。智能化、信息化是当前制造模式管理的重点。

2.2 “中国制造2025”主攻方向

2010年,我国制造业增加值以23 742亿美元超过美国22 063亿美元,成为世界制造大国。但由于自主创新能力、产品质量、资源利用效率等方面的问题,我国还不是一个制造强国。同世界制造强国美国、德国、日本、韩国等相比,还有一定的差距。“中国制造2025”作为我国制造强国战略的第一个十年行动纲领,其发展路径和主攻方向具有自身的特点。

美国、德国、日本等制造业发达国家的工业化是在先后经过工业1.0、工业2.0、工业3.0后,才开始向工业4.0迈进。世界制造发达国家的工业化进程所走的路径是“串联式”路径。由于历史原因,中国与前两次工业革命失之交臂。虽然新中国建立后在工业化方面不懈努力、紧追慢赶,但目前基本上还处于工业2.0后期。面对移动网、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术诱发的第四次工业革命,即工业4.0,中国不可能走美国等世界制造发达国家曾经走过的工业化路径,中国只能工业2.0、3.0、4.0同步发展,走“并联式”发展路径,才能抓住第四次工业革命这次历史机遇,缩短工业化进程,通过“弯道超车”赶上或超过世界制造发达国家。

德国“工业4.0”战略的本质是以机械化、自动化、信息化为基础,建立智能化的新型产业模式与产业结构[16-19]。实现工业化与新一代信息化深度融合,既是工业4.0的重点,也是“中国制造2025”的主攻方向。

3 “物联网+中国制造2025”的加法

物联网的本质特点主要体现在即时性、非接触性、可追溯性等方面。根据物联网的本质特点,“物联网+中国制造2025”主要有“可靠感知+中国制造”、“即时传输+中国制造”、“可信应用+中国制造”等加法[20-23]。

3.1 “可靠感知+中国制造”

在互联网时代,由于与消费者直接见面的是产品,产品制造过程的信息曾经长时间被认为是制造企业内部的事情,与消费者毫不相干。即便偶有产品制造环节的信息,也是关于产品制造的历史信息,并不能即时反映产品制造的现状,不能对消费者的消费行为产生即时指导作用,产品制造过程的信息宝藏长期得不到开发利用。物联网的出现,将制造过程的信息由互联网时代的人、机、物分离发展到人、机、物三元互动,是对制造信息的一场革命。

制造企业在制造过程中涉及的对象很多,整个制造流程包括物料、设备、人员、产品、生产过程等内容。在互联网时代,企业制造过程中的物料、设备、人员、产品、生产过程等处于彼此分离的状态,这种分离状态限制了企业对制造过程的管理,企业生产作业过程、产品质量跟踪、生产现场管理、个性化柔性生产、设备资产管理等活动无法即时完成,大大降低了生产效率。

物联网具有即时感知的本质特点。利用物联网即时感知的特点,在制造全流程中设置各种类型的高性能EPC标签和传感器,通过RFID技术实现对快速流动的物料、人员、产品等的全流程进行实时识别、跟踪与定位,对生产过程中的加工参数、设备、环境等非确定性过程进行实时感知与动态跟踪。通过多节点协同感知与调度优化机制,实现对制造过程信息的可靠感知。

各种高性能EPC标签、RFID将制造过程中的生产作业过程、产品质量跟踪、生产现场管理、个性化柔性生产、设备资产管理等活动有机联系起来,将制造过程中处于分散状态的物料、设备、人员、产品等有机联系起来,形成制造物联网。制造物联网将企业制造过程全部纳入企业制造信息感知系统,可以为企业智能制造以后环节的信息管理奠定数据基础,是制造业与现代信息产业深度融合的结果。制造物联网实现企业制造过程的即时化、可视化,加速“中国制造2025”实施进程,促进制造业转型。

目前,中国与世界制造强国美国、德国、日本、韩国之间的差距主要体现在高新技术的差异上。我国已经成为制造大国,制造环节蕴藏的海量信息既是一个宝藏,也是制约我国制造业继续发展的关键因素。“可靠感知+中国制造”实现消费者对制造过程的即时感知,有利于对制造环节海量信息的挖掘和有效利用。制造企业根据消费者的个性化定制需求将前端的研发交给消费者,将大大降低研发环节在制造产业链中的作用,为中国赶超世界制造强国创造技术机会。

3.2 “即时传输+中国制造”

传统工业经济条件下,制造企业制造环节的信息一致处于封闭状态,虽然制造现场存在工业总线、工业因特网、工业无线网,但厂商更关心人员是否在岗、物料在哪个存储区、产品所处工位等企业内部制造信息,上述信息对用户、供应商、竞争企业等市场主体是屏蔽的。制造过程的信息化现状严重制约了企业与用户、供应商、竞争企业等市场主体之间信息交互的速度,对企业生产效率和创新效率有很大影响。

即时性是物联网区别于互联网的重要特征之一,也是新一代信息技术区别于传统信息技术的重要特征之一。通过“即时传输+中国制造”,整合我国制造企业产品制造过程中的信息,实现产品制造信息的即时化、市场化、社会化,有利于我国制造业实现与新一代信息技术的深度融合,促进我国制造模式创新。

制造过程的信息源比较复杂,信息传输受到工业电磁、金属介质等环境影响,实现我国制造信息的即时传输,需要将工业现场总线、工业因特网、工业无线网等各类网络有机整合,形成互联互通的异构网络;需要大尺度多跳技术,使各类传输网能够覆盖所有制造车间;需要应用动态变化拓扑技术,解决信道条件不稳定、节点移动性强等问题。

3.3 “可信应用+中国制造”

企业产品创新是一个过程。在产品创新过程中,营销环节、研发环节、制造环节之间密不可分。制造环节物联网化可以有效促进研发环节物联网化、营销环节物联网化,进而促进企业整个创新过程的物联网化。只有我国整个产品创新过程实现了物联网化,才能真正实现我国制造业与新一代信息技术的深度融合,并利用人类社会信息革命第三次浪潮带来的机遇,实现弯道超车,从世界制造国家的第三阵营跃升到第二阵营,并经过艰苦努力最终跃升到第一阵营。

“可信应用+中国制造”是一个持续过程。根据我国制造强国战略目标,“可信应用+中国制造”需要经过“可信应用+中国制造2025”、“可信应用+中国制造2035”、“可信应用+中国制造2045”三个阶段。“中国制造2025”的目标是:到2025年,我国迈入制造强国行列。“可信应用+中国制造2025”主要通过制造物联网的构建和推广,实现制造业的数字化、网络化、智能化,并在重点行业实现单位工业增加值能耗、物耗、污染物排放明显降低。通过重点企业制造环节与物联网的深度融合,使我国的制造物联网迈入世界强国之列。同时,通过营销物联网的构建和推广,在重点企业实现新产品营销物联网化;通过研发物联网的构建和推广,在重点企业实现新产品研发物联网化。

“中国制造2035”的目标是:到2035年,我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。“可信应用+中国制造2035”主要通过创新物联网在重点领域取得重大突破,实现我国制造业整体竞争力明显增强的目标,并使我国的优势制造业在全球范围形成创新引领能力。

“中国制造2045”的目标是:到2045年,我国制造大国的地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。“可信应用+中国制造2045”主要通过创新物联网在主要领域具有的创新引领能力和明显竞争优势,建成全球领先的技术体系和产业体系。

企业营销环节面临数量庞大、背景千差万别的用户,企业研发环节更是企业产品创新过程的关键。所以,无论制造信息向用户传输,还是制造信息向研发人员传输,都存在数据隐私保护技术问题。为了保证制造信息在营销和研发应用中的安全,需要在现有CPS隐私保护技术的基础上,综合利用用户匿名与安全多方计算两种技术,向制造信息使用者提供正确、安全、可靠的信息。

4 结 语

物联网作为人类社会信息革命的第三次浪潮,体系结构包括感知层、传输层、应用层,具有即时性、非接触性、可追溯性的本质特点。信息产业的飞速发展,正在颠覆传统制造模式,人机物协同制造,工业化与信息化深度融合,是制造模式发展的必然趋势。针对制造业发展的必然趋势,“中国制造2025”作为我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领,将制造业与新一代信息技术深度结合作为主攻方向。“物联网+中国制造2025”是实现我国制造业与新一代信息技术深度结合的具体表现,“物联网+中国制造2025”主要通过“可靠感知+中国制造”、“即时传输+中国制造”、“可信应用+中国制造”等方式实现。

参考文献

[1]周济.智能制造——“中国制造2025”的主攻方向[J].中国机械工程, 2015, 26(17): 2273-2284.

[2]国务院.国务院关于印发《中国制造2025》的通知[N].人民日报, 2015-05-20.

[3] STANKOVIC J A.Research Directions for the Internet of Things[J].IEEE Internet of Things Journal, 2014,1(1) :3-9.

[4] ATZORI L,IERA A,MORABITO G.From “smart objects” to “social objects”: The next evolutionary step of the internet of things[J].IEEE Communications Magazine,2014,52(1) : 97-105.

[5] WU Q,DING G,XU Y,et al.Cognitive Internet of Things: A New Paradigm Beyond Connection[J].Browse Journals & Magazines,2014,1(2):129-143.

[6] CIRANI S,DAVOLI L,FERRARI G,et al.A Scalable and Self-Configuring Architecture for Service Discovery in the Internet of Things[J].Browse Journals & Magazines,2014,1(5):508-521.

[7]沈苏彬,杨震.物联网体系结构及其标准化[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版),2015,35(1): 1-18.

[8] NITTI M,GIRAU R,ATZORI L.Trustworthiness Management in the Social Internet of Things[J].IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering,2014,26(5): 1253-1266.

[9] TSAI C W,LAI C F,CHIANG M C,et al.Data Mining for Internet of Things: A Survey[J].IEEE Communications Surveys & Tutorials,2014,16(1): 77-97.

[10] JIN J,GUBBI J,MARUSIC S,et al.An Information Framework for Creating a Smart City Through Internet of Things[J].IEEE Internet of Things Journal,2014,1 (2):112-121.

[11] Lu Z.An Analytical Study on Service-oriented Manufacturing Strategies[J].International Journal of Production Economics,2012,139(1) :220-228.

[12] Yuanqiong H.,Kin Keung L.Supply Chain Integration and Service Oriented Transformation: Evidence from Chinese Equipment Manufacturers[J].International Journal of Production Economics,2012,135(2) : 791-799.

[13] Corina P.,Soto M.C.,Lastra J.L.M.A Petri Net-based Approach to Incremental Modeling of Flow and Resource in Service-oriented Manufacturing Systems[J].International Journal of Production Research,2012,50(2):325.

[14] Guo H.,Tao F.,Zhang L.,et al.Research on Measurement Method of Resource Service Composition Flexibility in Service-oriented Manufacturing System[J].International Journal of Computer Integrated Manufacturing,2012,25(2) :113-135.

[15] Youjae Y.,Taeshik G.Customer Value Co-creation Behavior: Scale Development and Validation[J].Journal of Business Research, 2013,66(9):1279-1284.

[16] [德]乌尔里希·森德勒.工业4.0: 即将来袭的第四次工业革命[M].邓敏,李现民,译.北京: 机械工业出版社, 2014.

[17] LIANG CHIEH CHENG.Assessing performance of utilizing organizational modularity to manage supply chains: evidence in the U.S. manufacturing sector[J].International Journal of Production Economics, 2011, 131(2): 736-746.

[18] SANGEETA RAY,PRADEEP KANTA RAY.Product innovation for the peoples car in an emerging economy [J].Technology innovation, 2011,31: 216-227.

[19] MONOSTORI L,CS JI B,K D R B,et al.Towards adaptive and digital manufacturing [J].Annual Reviews in Control,2010,34(1):118-128.

[20] BARHEL R,MACKLEY KL,HUDSON-SMITH A,et al. An internet of old things as an augmented memory system[J].Personal and Ubiquitous Computing,2013,17(2):496-503.

[21] Pickles,John,Smith, Adrian.Delocalization and Persistence in the European Clothing Industry: The Reconfiguration of Trade and Production Networks[J].Regional Studies,2011, 45(2):167-185.

[22] Scholz-Reiter Bernd,Windt Katja,Liu Huaxin.Modelling dynamic bottlenecks in production networks[J].International Journal of Computer Integrated Manufacturing,2011, 24(5): 391-404.

[23] 王喜文.工业4.0、互联网+、中国制造2025 中国制造业转型升级的未来方向[J].国家治理,2015(23): 14-19.