时空连接:当代博物馆建筑的转型和演变

2016-06-30程雪松

程雪松

摘要 通过对博物馆建筑演变历程的梳理和连接特征的总结,对当代上海地区博物馆建筑设计转型现象和要素的案例分析,以及对未来博物馆建筑发展趋势的判断,指出在新的历史时期,博物馆建筑设计正在致力于创造人与展品、人与人、人与城市时空以及人与自然的连接,并最终向集知识传播、交往互动、文化体验、绿色休闲于一体的主题性博览公园转变。

关键词 时空 连接 博物馆 转型 演变

当代博物馆建筑,以其独特的社会影响、叙事能力和个性特征,吸引着全社会的关注。进入新世纪以来,博物馆建筑从规模数量到设计方法,都进入了一个转型演变的发展时期。

1博物馆建筑演变

“最初的博物馆观念与人类的两种天性相关,即积累器物以及向他人炫耀的欲望。”博物馆从萌芽成为一种稳定的制度现象,依赖的是健康的价值观引导、不断健全优化的理念支持以及开放的文化包容(表1)。

当代不同样态的博物馆建筑集中出现,导致学界对博物馆发展和内涵有了不同的争论。建筑师章明提出“建筑经历了注重收集的保管期、注重启发的展览期、注重体验的参与期、注重成长的互动期4个阶段。”建筑师汪克把博物馆分成四种:“压力型:宫殿式空间氛围;体系型:自成系统的整体空问氛围;友好型:关联容器的空间氛围;创意型:艺术空间的博物馆氛围。”虽然逻辑上未必严谨,但却表明建筑师开始关注博物馆建筑的体验性和非物质性特征。笔者认为博物馆变迁大体上经历了四种典型发展阶段,沿着“器物一器物与人的关系一人一人与时空的关系”这一看不见的脉络演变,“从物的存在到人的存在”乃是发展的轴心。

1.1保管储藏型

以器物为轴心的博物馆建筑,往往以巨型器物或者古建的形式出现。这其中蕴含着传统的文博器物观念或者“古建藏古物”的逻辑,比如利奥·冯·科兰策(Leo von Klenze)设计的慕尼黑艺术博物馆(图1),邢同和设计的新上海博物馆。

1.2陈列展示型

以器物与人的关系为轴心的博物馆,更加关注建筑内在展览空间的质量。以1929年纽约当代艺术博物馆MOMA“白盒”为开端(图2),通过抽象的素色空间提升人对作品观看的专注程度;又有强调影像展览的“黑盒”,以及关联展品背景的“黄盒”。博物馆建筑如何“在‘容器和‘内容之间取得平衡,并植入所处环境,是当代博物馆建筑的一大命题。”

1.3感受体验型

以人为轴心的博物馆建筑,更加关注人在博物馆中的感受和体验。人作为感受的主体,不仅需要考虑展陈空间内的专注气氛、交互感应,更要考虑在整个建筑空间内外的体感舒适性、心理愉悦度。因此公共大厅内外需要配备足够的服务设施,展厅则出现更多的互动式、原真式和开放式展项。

1.4时空连接型

以人与时空关系为轴心的博物馆建筑,把博物馆作为人与时间/空间连接的纽带,通过强化连接关系来印证人的存在。恩格斯指出,“一切存在的基本形式是空间和时问。”人作为一种特殊的时空存在,创造文化时空,见证历史时空,畅想虚拟时空。博物馆时空通过延伸参观者的感官体验,拓展人的价值和存在(图3)。

2博物馆建筑的连接特征

2.1互联网时代的特征是连接

互联网的核心特征是“任何人、任何物、任何时间、任何地点,永远在线、随时互动。”互联网时代,我们需要与陌生世界对话,沟通神秘、艰深和日常,理解迥异的情境和文化。

2.2博物馆遗产的破碎时空需要被连接

传统博物馆是古代器物的储藏所,“馆内的遗产远离了它们的所有者及其所处的环境,显得支离破碎。物质文化与非物质文化的关系断了,遗产的生态链断了。”当代的博物馆需要使参观者完整理解遗产所代表的历史片段。

2.3人类通过与虚拟世界的连接思考现实存在

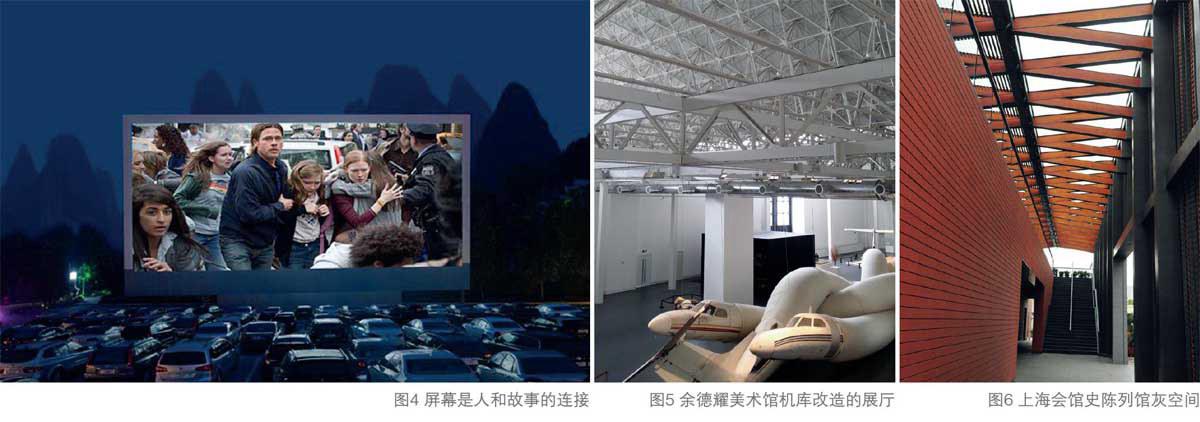

电影的本质是一种对话:“借着流动的光影,在一面薄薄通透的银幕上,创造出与镜子类同的异质空间,……透过流动的影像跟生命的记忆对话。”电影屏幕是虚拟的光影故事与观众沟通连接的载体(图4)。正如科幻电影《星际穿越》通过墨菲的书房让不同时空得以连接互动。博物馆的虚拟时空是类似电影的独特存在,其抽象而具体的空问特征放大了连接性,其片段而完整的陈列叙事拉长了连接体验。

3博物馆建筑的设计转型

在当下,展览、交往、场所和透明四大核心要素推动着博物馆建筑的设计转型,让参观者与更广阔的时空进行连接。

3.1仓库——展库:“展览”连接人与展品

通过对特定话题的探讨,展览把保存物品的仓库变成呈现遗产的展库。余德耀美术馆由日本建筑师藤本壮介(Sou Fujimoto)改造设计(图5)。两个面积各达到近2000m2、净高8~10m的钢桁架支撑无柱大空间展现了过去机库空间的恢弘,现在纯白色的钢结构体系、被细密的桁架线条过滤后的天光、展厅南北两侧加建的透明大厅和服务空间,都是为展览服务的。空间自身的历史内涵和改造经历,制造了话题和语境,从而为艺术作品当代性的讨论奠定了基础。

赫尔佐格和德默隆(Herzog & De Meuron)设计的瑞士巴塞尔仓库美术馆(Schaulager)也试图追寻仓库与展览的本质联系,在运营方面,每年仅开放3个月,其余时间作为储藏画作的仓库;在理念方面,美术馆和场地周边的工业仓库一样行使储藏的功能,只不过是昂贵的艺术品。香格纳画廊在上海桃浦地区运营的展库空间,也借用了“仓库美术馆”这一概念。

3.2会馆——客厅:“交往”连接人与人

当代博物馆建筑也是人与人交往互动的空间。进入博物馆的观众正在从少部分专业或准专业观众,转变为普罗大众。各种各样的餐厅、报告厅、阅览室、咖啡厅、楼梯间、电梯厅、互动区、售卖区,甚至公共卫生间这样充斥私密性的场所,都是承载公共交往活动的重要空间。

原上海美术馆建筑,1999年改造自殖民地时期的跑马厅俱乐部,观看赛马的看台变成面向人民公园的柱廊,公共直跑大台阶联系各层楼面,提供参观者交通和互动空间。

三山会馆是上海现存历史最悠久、保存最完整的商帮会馆,2011年对会馆历史建筑进行了修缮整治,并在旁边加建会馆史陈列馆(图6)。建筑师章明采用了色彩一致的半透明陶棍幕墙和钢结构柱廊灰空间与历史建筑对话,同时提供参观者交流、等候、回望的空间。陈列馆和会馆围合出的开放空间演绎了城市客厅的姿态。

3.3地标——城记:“场所”连接人与城市

“建筑与场地之间应有一种历史发展背景上的联系、玄学上的联系、诗意上的联系……在这种情况下,外延与内涵相结合,表达方式同投入于场地的意念相连接,引起联想的和固有的都是一个意向的诸种方面。”活跃在现象学舞台上的建筑师斯蒂文·霍尔(Steven Holl)在建筑作品和文字表述中都强调建筑和场地的联系。

詹姆士·斯特林(James Stirling)设计的斯图加特美术馆通过环形转折的坡道引导让城市画面在博物馆中徐徐展现;斯科菲迪奥+迪勒(Scofidio-Diller)设计的波士顿当代艺术博物馆把波士顿海湾优美的公共步道与建筑内部的餐厅、剧院和悬挑平台相连接,从而把人的观看和场地周边的风景折叠粘连。这些作品创造的场所感把动态的都市时空和静穆的博物馆体验进行了生动的连接。

3.3.1连接时间

(1)连接过去——记忆

从原南市发电厂到2010上海世博城市未来馆,再到上海当代艺术博物馆(图7),建筑师章明主持改造设计的这一历史建筑拥有面朝黄浦江的3000m2超大露台、165m高大烟囱中的圆形展廊和入口钢架桁车大厅,本身就具有强烈的城市性。如同镌刻在人脑中的记忆沟壑一样,历史建筑在城市空间中确立意义的要素除了原真性、完整性,更重要的是其特征性。中心城区这一独特的工业建筑,以当代艺术博物馆的永久形式留存,或许是连接发电厂历史和世博会记忆的最佳方式。

(2)连接现在——当下

作为一座建筑面积仅有760m2的几乎没有收藏空间的微型博物馆,张江当代艺术馆创造的“现场张江”却声名远播(图8)。建筑师周伟采用十字形建筑平面回应场地附近暗河,把玩虚实对比的建筑表皮和光线游戏塑造林荫道漫步的空间效果,挖掘“亭者、停也”的哲学思考,营造建筑与场地既锚固又飘移的离合关系,从而强化建筑的即时感。

朱家角人文艺术馆则通过村口的古银杏树作为当下的注脚(图9),在建筑的主入口处、二楼阅览室的落地玻璃窗前、屋顶水池前反复出现,强化了古镇的背景,被“剪裁”过的画面又给当下增添了神秘唯美的气息。

(3)连接未来——梦想

中国航海博物馆的规划建设拉开了城市奔赴海洋时代的帷幕。德国gmp事务所设计了台地状的建筑造型和风帆式的空间结构,把城市生活和海洋梦想进行连接。两片58m高的风帆壳体以及钢索网架结构的曲面玻璃幕墙围合成主展厅,把古老的渔网隐喻、郑和的宝船故事和未来的海洋气氛相连接,造型、技术和光线都铺陈出空间的海洋性和未来感(图10)。

3.3.2连接空间

(1)连接世界——外部

德国IFB进行方案主创的上海汽车博物馆(图11)与斯图加特的奔驰博物馆具有类似的建设背景以及文化和形式上的关联性。开放少柱的大空间带来视觉上的自由,坡道游线带来形式上的动感,复杂剖面带来认知上的复杂技术感,甚至胶囊型电梯在内部大厅创造的速度和奇幻,两座建筑也如出一辙。不同的是,参加1986年老馆改建的HG Merz教授进行了奔驰博物馆前期概念设计的咨询和任务书制定,以“传奇”、“典藏”两条展线的策划,奠定了后期建筑设计工作的良性基因。相比之下,上海汽车博物馆的基础工作略显薄弱,暴露了时下博物馆建设“身心分离”的普遍现象。

(2)连接乡土——内部

王澍设计的宁波滕头案例馆所展现的“剖面的视野”,在世博会的博览建筑中是一个独特存在(图12)。建筑师以开放的态度设计了一个开放的展馆,却以剖面设计的传统形式,力图返观内在,聚焦乡土。整个建筑“展线结构开放、展厅空间开放、建筑形体开放、服务空问开放”,而建筑的内部展览空问带来的窥探性、碎片感、动态性和未完待续的体验,强化了内在连接的意图。如建筑师本人所言:

“就像回忆,没有历史,有些破碎模糊……。”

3.4宝盒——绿盒:“透明”连接人与自然

从内向的“宝盒”到外向的“绿盒”,博物馆建筑的这一变化可以理解为人类对自身存在的思考,对丛林生活的追忆。人与自然的连接表现为“透明”的状态。这并不仅仅意味着建筑外观的通透,更重要的是人在建筑空间中对于外部自然的复合感受。“透明性意味着同时对一系列不同的空问位置进行感知。”斯蒂文·霍尔(Steven Hell)设计的位于堪萨斯的尼尔森·阿特金斯艺术博物馆新馆(Nelson-Atkins Museum of Art),通过五个玻璃盒子把地面老馆和地下新馆、雕塑公园和建筑、历史和现代、白天和夜晚、人和自然连接在一起,创造了一种独特而朦胧的透明性。

柏金思和威尔(Perkins & Will)设计的上海自然历史博物馆新馆(图13),三层网络的南墙表皮围绕着中央的中式山水花园,让自然融入展览;三层高的透明落地门厅让服务空问与自然相交融;起伏的绿色屋顶连接雕塑公园。这种多重连接模式也让我们对广义透明性有更深入理解:“在任意空间位置中,只要某一点能同时处在两个或更多的关系系统中,透明性就出现了。”

4博物馆建筑的发展趋势

4.1功能复合

30年前建筑师关肇邺就大胆判断:“人们还希望在这里(艺术博物馆)休息、进餐、买东西以至当做和朋友约会的场所……。”他强调“美术馆建筑的‘多种功能和单一功能,或者所谓‘是为了展品还是为了人两种趋向将是长期存在的。”

4.2时空组合

新世纪的博物馆学者指出:“时间和空间的不同组合方式生成了不同的博物馆时空形态。作为博物馆,它的外在环境与建筑都是为连接遗产与公众服务的,因而遗产的时空最终决定博物馆的时空。”这一论断明确了博物馆时空的基础就是遗产时空(图14)。

4.3多维体验

今天,博物馆正在从传统二维的架上展览模式向强调三维空间的感知模式、强调四维时空的叙事模式、强调多维体验的情感和无边际模式演进。2016年意大利米兰国际博协24届全体大会的主题确定为“博物馆与文化景观”。原上海玻璃博物馆馆长庄晓蔚将其解读为“博物馆不仅保护、推广和传播自有的收藏,他们还保护、推广和传播周边的文化遗产和文化景观,包括考古、历史、艺术、人类学或科学景观。”

4.4主题博览群落

作为博物馆连接的载体,片面张扬个性的外部形态不应是博物馆建筑的追求,服务的意识和能力、连接的广度和深度才是博物馆持续发展的目的所在。未来的博物馆建筑将开启思想、信息流动的通道,呈现出主题化、群落化、休闲化和片段化的演变趋势。维特拉家具公园、福特汽车公园等,都是博物馆群落典范。上海的红坊城市雕塑中心、红木艺术公园(图15)、玻璃主题园区等,也冲破了单体建筑的束缚,融入园林、社区和综合体,形成主题性的博览群落,最终“从‘馆舍天地走向‘大千世界”