国内外元话语研究综述

2016-06-29曾晶晶李兰杰陈娇

曾晶晶++李兰杰++陈娇

【摘 要】 元话语是指用于组织话语、表达作者对话语的观点、涉及读者反应的一种方法。本文对国内外元话语研究的定义分类及应用研究现状进行梳理,指出目前研究存在的问题,并对该领域的研究做进一步展望。

【关键词】 元话语;定义;分类;应用

【中图分类号】G64.32 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)13-000-02

引言:

“元话语”这一术语由Harris于1959年提出,指理解语言使用、表示作者/说话人引导受众理解的一种方法。经过几十年的发展,元话语已经从早期“关于话语的话语”发展为一种互动模式,是各种明确表达作者的语篇组织,与读者互动以及表示其对语篇与读者态度的各类语言手段的集合,但是元话语仍然是个“模糊的、笼统的概念” (Hyland,2005)。

一、元话语国外研究概况

元话语研究人员就开始从不同的角度,采用不同的研究方法,寻求适合自己的理论框架,对元话语的性质和作用以及元话语的应用进行研究。

1、元话语的界定与分类

元话语概念与分类研究是元话语研究的重要部分,理论的澄清与清晰的概念界定是元话语研究发展的基础。

在这一领域取得杰出成果的学者包括Crismore(1983,1989)、Crismore,Farnsworth(1989,1990)、Mao(1993)、Mauranen(1993)、Vande(1985,2002)、Hyland(1998,1999,2000,2005)、Adel(2006)以及Ifantidou(2005)等等。元话语概念研究中争议的焦点在于元话语本身是否指向命题意义。

1、元话语的概念界定与分类

Zelling Harris 于1959年首次提出元话语这一术语,为理解语言使用,表示作者/说话人引导受众理解语篇提供一种方法。随着Williams(1981),Crismore(1983,1989)、Crismore&Farnsworth(1989,1990)、Mao(1993)、Mauranen(1993)、Vande Kopple (1985,2002)、Hyland (2000,2002,2005)、Adel(2006)等进一步发展,把能够表示作者/说话人介入语篇来影响读者的模糊语,连接语和各种评论语篇的语言形式归入元话语。元话语已经从早期“关于话语的话语”发展到一种互动模式,是各种明确表达作者的语篇组织,与读者互动以及表示其对语篇与读者态度的各类语言手段的集合。(Hyland, 2005:130)。但是元话语仍然是个“模糊的、笼统的概念”。(Ifantidou,2005)。

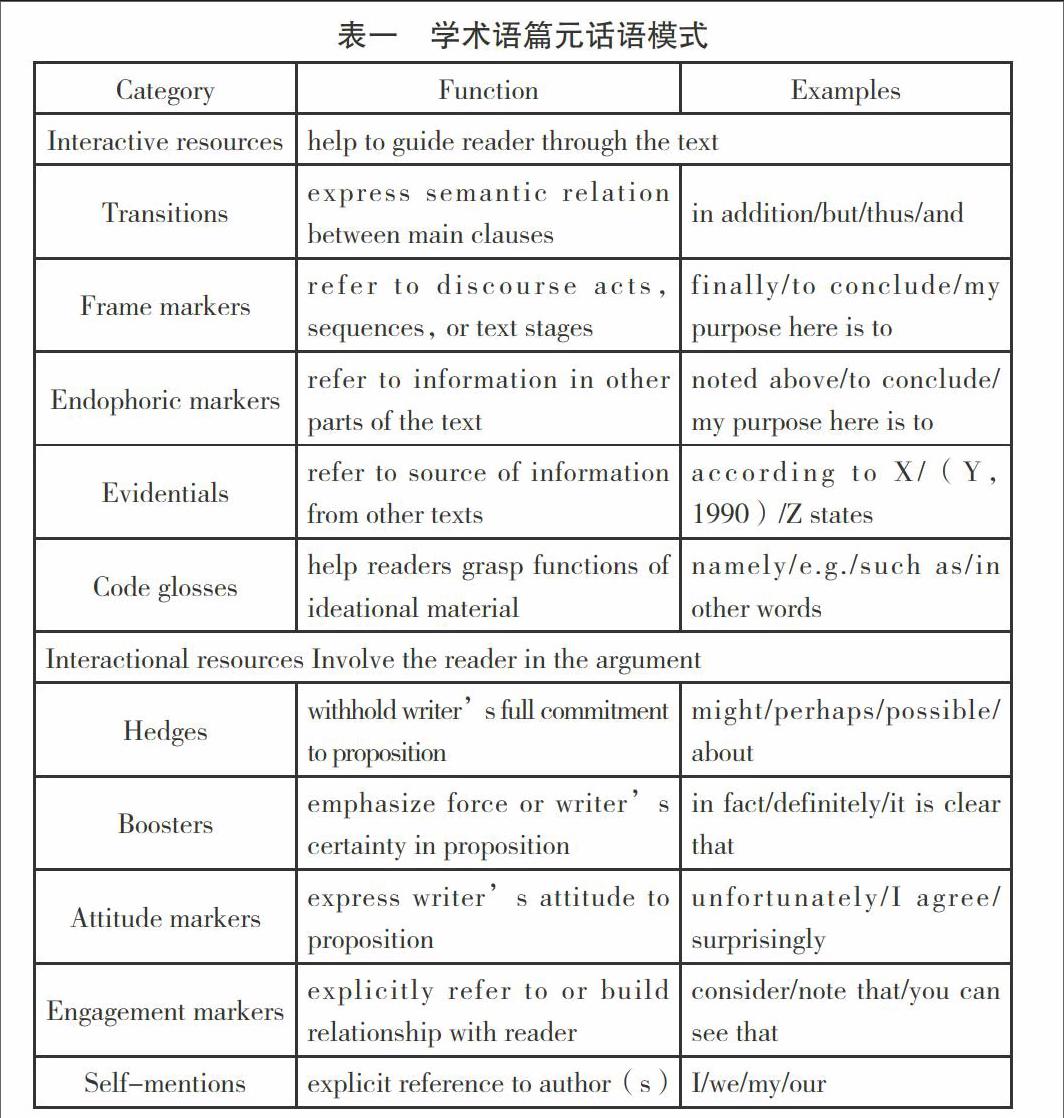

分类比较有影响的有三种:(1)篇章元话语(textual metadiscourse)和人际元话语(interpersonal metadis-course) Vande(1985) ;(2)交际类元话语(interactive resources)和互动类元话语(interactional resources), Hyland (2005); (3)内部篇章元话语(intra-textual)和外部篇章元话语(inter-textual)。Ifantidou (2005)提出。另外,Adel(2006) 将元话语分为元语篇和作者-读者互动两类。其中Hyland (2005)在总结自己和其他学者有关元话语理论(如Thompson &Thtela (1995); Hyland (1998,2000,2001);Hyland &Tse(2004)的基础上明确提出了元话语人际模式。此后,Hyland 的人际互动元话语分类被众多研究采用,如Abdollahzadeh(2011); Del Saz-Rubio(2011); Gillaerts & Van de Velde(2010)。

这也是目前元话语分类模式里认可度最高的一种。

Hyland (2004:169) 将学术语篇中的元话语资源分为两类: 引导类元话语和交际类元话语。引导类元话语用于标记语篇的组织结构、提示语篇信息之间的关系等。交际类元话语设计作者观点的闯入、评论和读者的介入,包括模糊限制语、强调语、态度语、自我提及语和读者接入域(读者称呼语、指令语、问句、共享语和旁白。他们将元话语分为文本互动型与人际互动型两大类。文本互动型是指作者用来明确引导读者,具有通过不同方式组织语篇的作用,但不具有经验意义。其中过渡标记语主要指表示语篇内部逻辑衔接关系的,如表示附加、对比和因果关系的连词等;框架标记语是指表示篇章边界或语篇结构的语言,包括表示先后顺序、篇章展开、明示话语目的和话题转换的词语。内指标记语(endorphoric markers)是指表示提示读者注意语篇中某处,用以达到交际目的的语言特征。引证标记语(evidentials)是指标注引用外来信息来源的语言特征;解释标记语(code glosses)是指通过举例、重述、解释或使用括号注解等方式对表达的观点进一步阐释的语言特征。

人际互动型元话语是指作者在行文中通过提醒读者注重作者对命题的态度以及对读者的态度的语言特征。人际互动型元话语是评价性的、介入性的,直接影响作者与读者关系的亲近程度、作者态度的表达方式、认识判断、说话确信度和读者参与程度。模糊限制语表明作者使用缓和肯定程度的词语,而强势语(boosters)则表示作者明确使用肯定性的断言,加强说话者确信的力度。态度标记语(attitude markers)表明作者对命题信息的评价,往往传达表示惊讶、申明义务、表示赞同、强调重要性等语用功能。

介入标记语(engagement markers)是指作者明确提请读者注意或与读者互动的语言特征。作为人际元话语中的一大类型,又细分为五个子类,主要由指示词,即通过祈使句的使用引导读者从特定的角度看待事物;情态词;it-从句;读者指代词,包括第二人称代词(用于指向读者)、第一人称复数形式,不定代词(one)及其他指代读者的代词。另外,明显将读者引入文本互动的问句(It is necessary to…)。表达共知的语言资源(如:it is all too obvious that…)实现。

2、元话语应用研究

作为一种社会行为,元话语会因社会语境的受众、目的等不同而相应变化。元话语的应用研究主要集中在书面学术语篇。研究人员通过建立或者使用已有语料库对元话语的使用展开了不同维度的对比,从学科、文化、语类及研究范式等角度分析元话语的运用。

(1)跨学科研究

研究成果集中在对不同学科中各类人际互动型元话语使用的跨学科比较,并认为不同学科元话语的使用不同,如Abdi(2002),Harwood(2005), Hyland(1998, 2004,2005),Lafuente-Millán(2010),Peacock(2006)。更微观的研究如Abdi(2002)Giltrow(2005),比较了态度标记语运用的差异。Harwood(2005)、Hyland(2001)Lafuente-Millán(2010)探讨了自我提及语的运用异同。(Hyland, 2001, 2002, 2005)比较了介入标记语的使用差异。

(2)跨文化研究

从跨文化的角度尝试对元话语进行描写,认为文化也是影响元话语的一个因素,如Valero-Garces(1996),Bloch & Chi (1995), Milne (2003),Adel(2006),Dahl (2007),María Luisa Carrió-Pastor,Rut Mu?iz Calderón(2015),Ozdemir,Longo(2014),Abdollahzadeh(2011),Li & Wharton(2012)认为语境因素的影响要大于学科因素。但是Hu & Cao(2011)的研究中认为语言学学科国际权威期刊中中国学者的元话语语用与一语学者没有差异。

(3)跨语类研究

对元话语进行跨语类对比的研究也开始展开,如Dahl (2004)Mur-Due?as(2011),Hu & Cao(2011),Molino(2010)等。

(4)从调查研究范式角度

从此角度对元话语差异影响的文献不多,Cao & Hu (2014)从研究范式学科与研究范式对人际互动型元话语语用的影响。

(5)相关拓展研究

除了学术论文之外,学术简介(Hyland & Tse, 2012),Mauranen (2010),Adel(2010),书评(Tse &Hyland,2008),学术讲座Thompson(2003) 等也成为元话语在学术语篇领域的研究对象。

目前来看,迄今为止,元话语研究仍主要集中在书面劝说语篇,特别是学术语篇的考察,随着研究的深入,如电子邮件(María Luisa Carrió-Pastor,Rut Mu?iz Calderón,2015),新闻语篇:Dafouz-Milne(2008) 等也开始进入研究视野。此外,元话语在教学中的实际应用也成为元话语研究的一个重要领域,Joseph J. Lee ,Nicholas C. Subtirelu (2015) 比较了EAP课堂与学术讲座中教师元话语的使用异同。Peterlin (2010),Abdollahzadeh(2011)等学者将注意力从元话语的本体研究扩展到翻译,通过对比发现英译本中元话语的展现形式远远不及原文中丰富,且在某类元话语种类的使用上存在着明显差异。

以上应用研究大都在共时语料库的基础上,均通过大量真实语料的呈现或对比分析来研究语篇的中的元话语特征。

二、元话语国内研究概况

国内的元话语研究主要集中在英语语篇。同国外研究领域相似,大致集中在元话语概念与分类以及应用研究两个方面,且研究相对有些滞后。

1、元话语的界定

国内对元话语概念及分类研究主要引入与介绍西方话语体系,或对元话语研究的概括与展望,比较有影响的杨信彰(2007),胡春华(2007a),李发根(2012),辛志英(2011),鞠玉梅(2013),柳淑芬(2013),严瑾(2012),徐赳赳,付晓丽(2012),黄勤(2013)。

2、元话语应用研究

国内的元话语应用研究主要集中在学术语篇,尤其是学术论文元话语的应用,如徐昉(2011,2012),周岐军(2014),史顺良,王三武(2014),余玲丽(2012),周广英(2013)等。同时,学术语篇的体裁类型也有所拓展,学术书评,如辛志英, 黄国文( 2010),学术讲座胡春华(2007b)等,大学生议论文,如曹凤龙,王晓红2009),硕博论文,徐昉(2013),吴格奇(2013)分析了学术论文中自我指称类元话语与作者身份构建的关系,分析了英汉自我指称元话语在身份构建方式的不同。高健(2009)比较分析中国作者和英美作者使用学术篇章元话语的异同。

学术语篇之外的研究主要集中在新闻体裁,如黄勤,熊瑶(2012),黄勤,龚梦南(2014),黄勤,杨璨灿(2014),王强,成晓光(2014),穆从军 (2010)等,商务信函如黄莹(2012),谢群(2012),政治语体文研究如鲁英(2012)等。

此外,也有学者探讨教师课堂元话语及元话语在写作、阅读等方面应用的实证研究,如严涛,张丽云(2013),徐捷,黄川(2014)等。

国内元话语的翻译研究也开始展开,如黄勤,王小利(2010),黄勤,刘敏(2013),黄勤,王佳怡(2013),武小君等。

国内关于汉语元话语的研究仅有李秀明(2006),张玉宏(2014),郑洁(2014),李宏亮(2013)。

鉴于汉语元话语理论研究不仅起步晚“数量少,而且多数针对的还是英语“涉及汉语的研究寥寥无几,更不用提其全面性、系统性与深入性(段红,2009:86-87)。因此,国内外可资借鉴的跨语类元话语比较研究文献比较有限,Hyland(2008)也认为这一领域的研究大有潜力可挖。

总体来说,以上研究大多采用语料库视角,采用大样本语料,以自下而上的分析方式,通过探究一种或多种语言特征出现的频率与分布特点,或者通过母语写作与二语写作、专家文本与新手文本之间的比较,从而描述学术话语团体( discourse community) 的总体特征及不同团体之间的差异,属于学术语篇研究的语料库视角。而另一类是话语分析视角的理论基础以Halliday ( 1978) 和Martin & White( 2005) 的系统功能语言学理论为依据,强调学术语篇的社会语境意义的CARS 模型为依据的语步分析。

2.2研究内容和方法

从研究内容看,人们较倾向于借助不同的理论框架来探讨元话语的本质、对其进行分类并分析其在特定语篇中的功能。另有一些学者将元话语的理论研究用于指导课堂教学,特别是学术写作和专业写作教学,以期培养学生在不同语境下使用元话语的意识。

三、目前存在的问题及应用前景

通过对国内外元话语研究的梳理,我们发现研究者对元话语进行的诸多探讨加深了人们对于元话语本质的认识,描述了学术语篇、新闻、教学等多个语域中存在的元话语现象,也为有效地进行语言教学提供了参考。但是这些研究还在不同层面存在着不足,有待于进一步深入探讨。

1.元话语术语的厘清,元话语又被称为“标示手段”、“元语篇”、“开场白”、“非话题语”、“元谈话”等。笔者认为,术语的厘清是元话语研究的重要一步。Hyland(2005:25)也指出,“元话语不仅是语言现象,更是一种修辞和语用策略。从功能的角度来看,元话语表明人们的行为,是人们为特定的修辞目的而展开话语的社会行为”。

2. 元话语概念与分类的厘清

任何一门学科的发展,概念的厘清是首要任务。而目前在元话语的研究中,元话语的概念始终是各执一词,说法不一。这就使得对元话语的分类无从谈起。总的来说,一研究者认为,有些研究者认为, 元话语是命题意义之外的意义,并不增加命题的信息或改变命题的真值条件。而以Ifantidou(2005)为代表的研究者认为,命题内容并不能排除元话语,一个语篇往往同时行使表示命题和提示读者的双重功能。对于元话语定义的模糊状态限制了人们对于元话语这一语言现象的进一步认识,对元话语的应用研究缺乏一个统一的理论指导。目前来说,虽然大多研究者们认为元话语包括许多副语言元话语标记,元话语的研究的重点还是集中在词汇等凸显手段上。

3.元话语的应用研究范围有待拓展

从目前来看,迄今为止,元话语研究仍主要集中在书面劝说语篇,特别是学术语篇的考察。 ( 付晓丽 徐赳赳,2012:260)。虽然电子邮件、新闻语篇等也开始进入了研究者的视野,但数量相对较少。Hyland ()

4.研究方法和研究范式较为单一

研究的方法目前较多还是描写性的定性分析,分析整体的趋势和语言社团在不同语类中使用元话语的偏好。各种类型语料库的建立也为开展定量研究和对比研究提供了支持和保障。

参考文献:

[1] Abdi, Reza , Manoochehr Tavangar Rizi b, Mansoor Tavakoli. The cooperative principle in discourse communities and genres: A framework for the use of metadiscourse. Journal of Pragmatics 42 (2010) 1669–1679

[2] Cao, Feng, Guangwei Hu. Interactive metadiscourse in research articles: A comparative study of paradigmatic and disciplinary influences. Journal of Pragmatics 66 (2014) 15—31

[3] 段红. 汉语元话语分类体系初探. 四川理工学院学报(社会科学版),2009(4):86-89.

[4] 高健. 元话语研究—理论与实践. 2009,东南大学出版社.

[5] 黄勤. 英汉新闻语篇中的元话语对比研究. 武汉大学出版社,2014.

[6] 李秀明. 《汉语元话语标记语研究》,东南大学出版社,2011.

[7] 王敏,刘丁.中国学习者英语学术论文手稿中立场标记词块使用研究。现代外语,2014(5):190-197.

[8] 徐昉. 学术英语写作研究述评. 外语教学与研究2015(1):94-105.

[9] 周岐军. 学术论文摘要中的元话语对比研究. 外语学刊,2014(3):114-117.