中国民族歌剧的发展

——从《白毛女》到《木兰诗篇》

2016-06-29杨小林

杨小林

(湖北科技学院 音乐学院,湖北 咸宁 437005)

中国民族歌剧的发展

——从《白毛女》到《木兰诗篇》

杨小林

(湖北科技学院音乐学院,湖北咸宁437005)

摘要:选取中国民族歌剧发展史上两个不同历史时期的经典之作《白毛女》与《木兰诗篇》进行对比分析。通过从主题来源、产生时代背景及意义、戏剧矛盾冲突的设计等多角度对比分析,从而宏观把握中国民族歌剧发展的历史脉络,为中国民族歌剧发展探索新的发展方向。

关键词:中国民族歌剧;对比分析;宏观把握;探索

一、中国民族歌剧的研究现状

“中国民族歌剧”是指在中国传统音乐的基础上(以传统的戏曲音乐及地方民间小调为基础),并吸收西方歌剧的创作形式而形成的中西音乐的结合体。目前关于“中国民族歌剧”研究从研究角度来分大致有以下三种视角:

1.宏观视角:以詹棉棉的《中国歌剧发展探微》为例,全文以时间为线索从20世纪20年代初儿童歌曲剧萌芽为开端至20世纪70年代未歌剧经历三次发展高潮的发展史宏观视角剖析中国民族歌剧发展历程。

2.微观视角:以黄科安的“文本、主题与意识形态的诉求——谈歌剧《白毛女》如何成为‘红色’经典作品”为例,文章介绍鲜为人知的歌剧创作过程向我们剖析歌剧产生时代背景与政治作为代表的发展历程及社会效应。

3.宏观题目微观视角切入:以卜利婕的“浅谈近年来中国歌剧的艺术创新——以歌剧《木兰诗篇》为例”为代表,大标题题目是“浅谈近年来中国歌剧的艺术创新”,但“以歌剧《木兰诗篇》为例”为具体切入进行“以小鉴大”的研究。

在三种研究视角中以第三种“大题小作”方式写作研究文章居多,“大题目”下角度还可以分为:从演唱技巧、艺术特色、文化理念、音乐特点、特定唱段分析等。宏观视角研究太少而且多以时间为线索的文章千篇一律,学术、艺术价值不高,对"中国民族歌剧"发展研究不仅是对以前中国民族歌剧发展硕果的高度肯定,更是能客观引导中国民族未来的发展方向。故笔者想摆脱以往宏观研究中国民族从时间为轴的研究视角,从歌剧发展中选取两个不同时间节点代表剧进行对比性研究来剖析中国民族歌剧的发展历程,于是就有了这篇“中国民族歌剧发展——从《白毛女》到《木兰诗篇》”对比性研究。

二、关于民族歌剧《白毛女》与《木兰诗篇》对比研究基础

1.《白毛女》:1944年由丁毅、贺敬之执笔根据流传在晋察冀边区西北部某地“白毛仙姑”的传说、重新组织和构思后写成的文学剧本,将主题定调为当时中国最广大农村社会中的基本矛盾:农民与地主这一对立的阶级矛盾上,并配上马可、张鲁、瞿维根据中国丰富的地方民间音乐创作的歌剧音乐,最终成就为1945年4月在延安首演的中国民族歌剧《白毛女》。主要情节是:恶霸地主黄世仁逼死了善良老实的佃户杨白老,抢走了他的女儿喜儿并奸污了她,最后又逼得她逃进深山。喜儿怀着强烈的复仇意志顽强地活下来了,因缺少阳光与盐,全身毛发变白,被附近村民称为“白毛仙姑”。八路军解放了这里,领导农民斗倒了黄世仁,又从深山中搭救出喜儿。喜儿获得了彻底的翻身,开始了新生活。全剧通过喜儿的遭遇,深刻地表达了“旧社会把人逼成‘鬼’,新社会把‘鬼’变成人”的主题思想,真实地反映出半殖民地半封建社会农村中贫苦农民与地主阶级的矛盾,证明了只有共产党领导的人民革命,才能砸碎封建枷锁,使喜儿以及与喜儿有着共同命运的千千万万农民得到解放。该剧共七幕,序幕——压不住的怒火;第一幕——深仇大恨;第二幕——行出虎狼窝;第三幕——要报仇;第四幕——盼东方出红日;第五幕——红旗插到杨家庄;第六幕——见仇人烈火烧;第七幕——太阳出来了;尾声——欢度解放。

2.《木兰诗篇》:是作家刘麟根据我国南北朝时期叙事民歌《木兰诗》改编后撰写歌剧剧本,由关峡为该剧谱曲配乐,这部歌剧借鉴了西方大歌剧的创作理念,在整个歌剧中几乎看不到白话式的对白,整部歌剧以《木兰辞》为故事主线来对歌剧情节进行展开,全剧剧情的都是以音乐和歌唱的形式来表现的,整部歌剧由序曲和四个乐章共五个部分组成。

序曲:序曲的引入为整部歌剧奠定了整体情感基调,序曲大胆的运用交响乐与清唱剧彼此交融的写作手法,在旋律上悦耳动听,形式上新颖创新,旋律上气势磅礴,又转为悠扬绵长,揭示了主人公花木兰的人物特点,既是勇战沙场的巾帼英雄又是柔情善良的好女儿。用传统五声音阶做为序曲中女声合唱的部分音乐素材,运用了八度音阶为主的旋律形态级进而上推动音乐发展。渲染了战争的残酷场面以及人们对亲人们的思念之情,整个合唱部分都是笼罩在悲伤消沉的情绪中,序曲为整部歌剧奠定了整体情感基调。

第一乐章——替父从军:第一乐章为叙述,木兰替父从军故事发展过程;该部分主要采用情景表演的形式来表现木兰在对待替父从军这件事情上艰难抉择的情景。乐章开始的部分音乐旋律发展较平稳,并缓缓引出了这部歌剧的主旋律。这个主题以小提琴的独奏形式频繁的出现,以主题——唱段——主题——唱段的形式贯穿了全剧始终。在第一乐章即将结束时的合唱将情感推向高潮。这部分的歌词气势磅礴,旋律起伏平稳,充分表现了人们对花木兰的赞颂与敬仰。

第二乐章——塞上风云:这一乐章主要描写了花木兰这十年征战的艰苦岁月,在本乐章巧妙的用“春夏秋冬”这四个季节来代表十年征战的时光,音乐上用用合唱的形式表现了沙场的残酷无情和花木兰的英勇无畏。第二乐章比第一乐章节,更加紧凑,气势也更加磅礴。在四季变化的体现上选用的伴奏乐器也不一样。

第三乐章——巾帼情怀;这一乐章一开始就以祝酒歌的形式来祝贺战争的胜利,第一乐章中的主题在这里反复出现,用独唱的形式演唱的《木兰花》与第二乐章中用的合唱形式演唱的《木兰花》相呼应,增加了整体情感色彩,突出了主题同时又加强了乐章之间的关联。这一乐章主要是用来为木兰与刘爽之间的爱情作铺垫的。此时的木兰已经深深爱上了刘爽,用调侃的语气演唱了《假如我是个女人》,在旋律上运用河南豫剧唱腔,整个音乐活泼又不失激情,既与前两个乐章形成了对比,又与其紧密相联。紧接着,音乐突然变得忧伤起来,大管、长号、低音提琴共同演奏,沉重、悲伤音乐衬托出两人依依不舍之情。这段旋律采用了变化重复的写作手法,高音部分强烈的感情色彩使得音乐气势恢宏,激动人心,所有的乐器齐奏,烘托出了木兰与刘爽之间感天动地的爱情,掀起全剧高潮,让观众看了会不知不觉的为之感动为之流泪。

第四乐章——和平礼赞:在本章主要是描写了花木兰恢复了女儿身,与刘爽相见最终与刘爽花好月圆美梦成真的情节,此时,木兰的形象由以往的英姿飒飒变为了柔情似水。音乐上柔和平缓,美丽动人,主要运用了下滑音和切分节奏,使得歌曲情感能够更加真挚的表达,对序曲当中女声合唱部分的进行变化再现,表现了花木兰能够勇于对自己的心爱人展开追求,并能牢牢的把握自己的命运,最终与刘爽花好月圆,幸福圆满。在歌剧即将结束的地方,作者用合唱的方式再次突出了这部歌剧的主题:“和平之神光辉灿烂,把幸福安宁洒向人间”——此主题当展示了今世界和全人类的共同愿望。并于2004年10月8日在河南人民会堂正式首演。

从以上介绍不难看出,从《白毛女》的诞生到《木兰诗篇》首演时间经历了半个世纪之久远,在此其间中国民族歌剧已经经历过三次发展高潮(第一次高潮以歌剧《白毛女》为代表、第二次以1959的《洪湖赤卫队》歌剧作品诞生为代表、第三次以1987年首演歌剧《原野》为代表)。歌剧《白毛女》确立中国民族歌剧发展的主流派风格,标志中国民族歌剧的美学原则和基本风格特征已成型,故成为中国歌剧发展史上的第一里程碑。《木兰诗篇》的创作与演出成功是中国歌剧划时代发展的写照,其强大明星演出阵容,中西方音乐艺术及歌剧艺术融合创作手法,让中国民族歌剧走出国门踏上世界舞台,获得世界音乐界高度赞扬,为中国歌剧在新时代发展竖立了另一座里程碑。同为女性主题但有着不同创作时代背景的两部中国民族歌剧经典之作有着诸多的同与异,本身就值得我们深入做对比性研究。加上两部歌剧之间跨越半世纪时间之久更值得我们将它们作为中国民族歌剧发展的跨越式研究最佳两个范本,通过两部歌剧对比性研究可以让我们清晰了解到中国民族歌剧艺术发展的脉胳与成就、把握未来发展的方向。

三、《白毛女》与《木兰诗篇》对比性研究

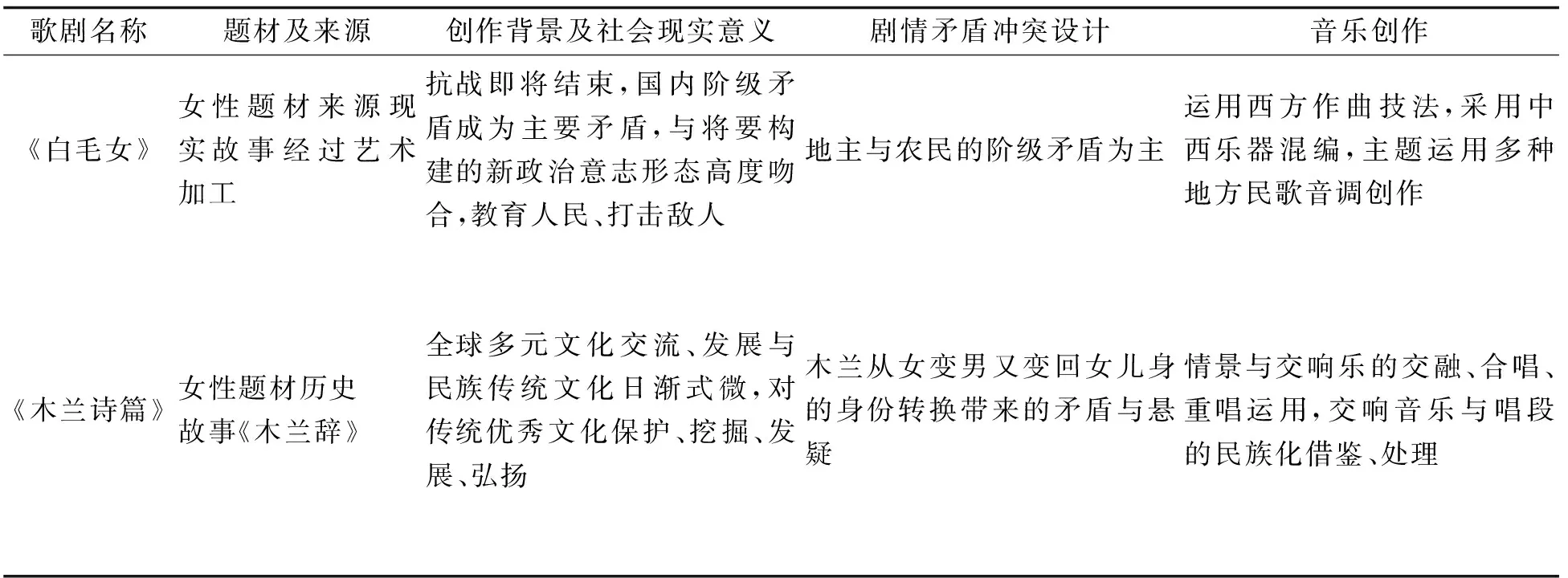

将《白毛女》(下简称《白》)与《木兰诗篇》(下简称)《木》)作对比性研究如下表:

歌剧名称题材及来源创作背景及社会现实意义剧情矛盾冲突设计音乐创作《白毛女》女性题材来源现实故事经过艺术加工抗战即将结束,国内阶级矛盾成为主要矛盾,与将要构建的新政治意志形态高度吻合,教育人民、打击敌人地主与农民的阶级矛盾为主运用西方作曲技法,采用中西乐器混编,主题运用多种地方民歌音调创作《木兰诗篇》女性题材历史故事《木兰辞》全球多元文化交流、发展与民族传统文化日渐式微,对传统优秀文化保护、挖掘、发展、弘扬木兰从女变男又变回女儿身的身份转换带来的矛盾与悬疑情景与交响乐的交融、合唱、重唱运用,交响音乐与唱段的民族化借鉴、处理

通过上表我们可以看到:

1.题材及来源

《白》与《木》同为女性题材,但《白》是源于现实故事根据流传于1944年晋察冀边区真实事件经过重新组织构思艺术加工后而来,而《木》是来源于最早出现宋代郭茂倩所编《乐府诗集》中记载北朝开始流传的《木兰辞》民间叙事歌。从现实艺术加工,变为挖掘历史故事这种题材选取的转变与下面将要研究分析的内容:创作时代背景及社会意义有着深刻的内在联系。

2.创作时代背景及社会现实意义

《白》剧的诞生是在中国新民主主义革命进行到第四个阶段(抗战即将胜利,国内阶级矛盾成为主要矛盾)剧中集中表现农民反抗地主剥削阶级的斗争,这部“适合时宜”诞生的新歌剧与中共建构新的意识形态高度吻合 ,是一部艺术化的政治教科书起到教育人民、打击敌人的政治作用和社会效果。《木》创作背景其一,传媒的多元化与发达,使全球文化交流与交融更加频繁。其二,我国多年经济持续发展提高,但对文化尤其是优秀民族传统文化的挖掘、保护、弘扬的缺失,使得传统审美观、价值观受到西方不良文化侵袭,中国优秀民族传统文化日渐式微。为了改变这种局面创作了《木》这部集历史、艺术、思想、观赏性于一身的经典民族歌剧,不仅向国人展示中国传统女性优秀品质,更是向世界人民讴歌中国古典浪漫主义和英雄主义及传颂中华传统文化与美德。

3.剧情矛盾冲突的设计

《白》剧中单一阶段矛盾冲突,转向《木》中“花木兰”性别角色转换带来的复杂冲突与戏剧悬念;从“喜儿”政治身份大于她性别身份的时代,回归到对“木兰”人本主义这一东西方普世价值观探讨上将传统与现代的审美观价值观有机融合在一起。

四、结语

总结以上对比分析不难看出从《白》到《木》中国民族歌剧发展,无论是题材、音乐创作、剧情矛盾冲突设计都与创作时代背景息息相关。从《白》为高度政治意识服务到《木》登上世界舞台弘扬中华传统优秀文化与美德,都是时代背景发展从而推动中国民族歌剧的发展与变化带来的结果。随着中华优秀传统文化的深入挖掘、保护及大力弘扬和持续发展,中国民族歌剧将迎来一轮新的创作高潮。

文章编号:2095-4654(2016)03-0114-03

* 收稿日期:2015-11-18

中图分类号:J617.2

文献标识码:A