高浓度大段塞二次聚合物驱技术在下二门油田的应用

2016-06-27周雨朦

赵 宇,周雨朦

(1.中国石化河南油田分公司石油勘探开发研究院,河南郑州 450046;2.西安石油大学石油工程学院)

高浓度大段塞二次聚合物驱技术在下二门油田的应用

赵宇1,周雨朦2

(1.中国石化河南油田分公司石油勘探开发研究院,河南郑州 450046;2.西安石油大学石油工程学院)

摘要:高渗普通稠油油藏由于储层非均质性严重、原油黏度高,水驱开发效果较差,通过聚驱开发后开发效果显著改善,但整体采出程度仍较低,为此进行了二次聚合驱实验研究。研究结果表明,高浓度大段塞二次聚驱可通过更强的流度控制能力,进一步提高采收率。该技术在下二门油田现场应用后提高采收率效果显著,在一次聚驱已提高采收率11.02%的基础上,再次提高采收率10.34%。

关键词:下二门油田;高渗普通稠油油藏;二次聚驱;提高采收率

1试验区概况

下二门油田pⅡ油组位于泌阳凹陷东侧下二门断裂构造带上,油藏类型为被断层复杂化的断层-岩性油藏,储层为近物源三角洲前缘沉积,含油区主要发育水下分流河道、河口坝、重力流等沉积微相。油层埋深为928~1 050 m,含油面积为1.32 km2,石油地质储量为259×104t,平均孔隙度为23.7%,渗透率为2.33×10-3μm2,油层温度为50 ℃,地层原油黏度 为72.6 mPa·s, 为高渗普通稠油油藏。

下二门油田于1978年9月投入开发,1979年12 月注水,到1996年7月虽然井网经过多次的完善调整,但由于储层非均质性严重、原油黏度高,水驱开发效果较差,采出程度约为25%。1996年8月开展了一次聚合物驱,注入聚合物浓度1 000 mg/L,注入0.43 PV,开发效果得到显著改善,增油高峰期日产油由聚合物驱前的105 t上升到 187 t,综合含水率由88.1%下降到71.9%,到2006年7月一次聚合物驱结束,累积增油量16.94×104t,提高采收率11.02%。

2二次聚合物驱可行性

2.1一次聚驱后仍有一定的物质基础

下二门油田pⅡ油组一次聚合物驱前,水驱采出程度为25.5%,一次聚驱阶段聚驱储量控制程度为64%,虽然一次聚驱提高采收率11.02%,但整个区块的采出程度仍较低,仅为36.7%,地下剩余油仍较为可观,取心及动态资料均反映出纵向及平面均存在剩余油相对富集区。

2.1.1一次聚驱后含油区主体部位仍有剩余油富集

一次聚驱结束转后续水驱4年后,在含油区主体部位原注聚井Q7井和采油井Q4井之间的F5-228井(距注聚井Q7井约80 m,距采油井Q4井约170 m)进行常规取心,取心井段中含油饱和度So大于50%的样品占9.3%,含油饱和度40%~50%的样品占25.4%,即在取样砂厚26.36 m中,有9.15 m的油层动用程度较低,剩余油相对富集。其位于pⅡ13-4层、15-7层下部、18-10层上部和111层; pⅡI21-4小层上部及pⅡ11层;而15-7层上部和18-10层底部两段含砾砂岩层含油饱和度低于20%,为强水淹层,说明即使在波及系数比较高的区域,由于非均质及夹层的影响,注入水仍沿高渗透层段突进,中弱淹层段仍有较大比例的剩余油分布。

2.1.2一次聚驱后平面上存在动用程度低的剩余油富集区

后续水驱阶段投产新井表明,受井网控制程度影响,平面上存在动用程度低的剩余油富集区,如后续水驱新钻的T4-235井,距离西部边水较近,其Ⅱ11-4层解释为油层,投产后日产油9 t,含水仅2%。

2.2高浓度二次聚合驱仍可进一步动用剩余油

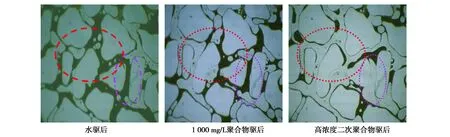

三维非均质激光刻蚀玻璃可视模型微观驱油特征研究表明,水驱后微观剩余油分布呈柱状、簇状、膜状以及盲端等形态分布;一次聚驱启动水驱后仍有大量簇状、柱状残余油,但油膜明显较厚;通过高浓度二次聚驱,改善油水流度比,进一步启动了普通浓度聚合物无法启动的短柱状及部分簇状残余油,油膜也明显变薄(图1)。

图1 激光刻蚀玻璃可视模型主流线观察点驱油特征(模型渗透率2 000×10-3μm2)

从模型整体上看,高渗层的原油被进一步驱替出来,中渗层的改善效果明显;低渗层也有部分启动。从实验结果看(图2),中低渗层高浓度聚驱提高采收率值已经超过了高渗层。由此可知,在普通稠油油藏中进行高浓度二次聚合物驱,可以通过进一步改善油水流度比而提高油藏采收率[1]。

图2 激光刻蚀玻璃可视模型分层不同阶段的驱油效果

2.3室内二次聚合物驱驱替实验

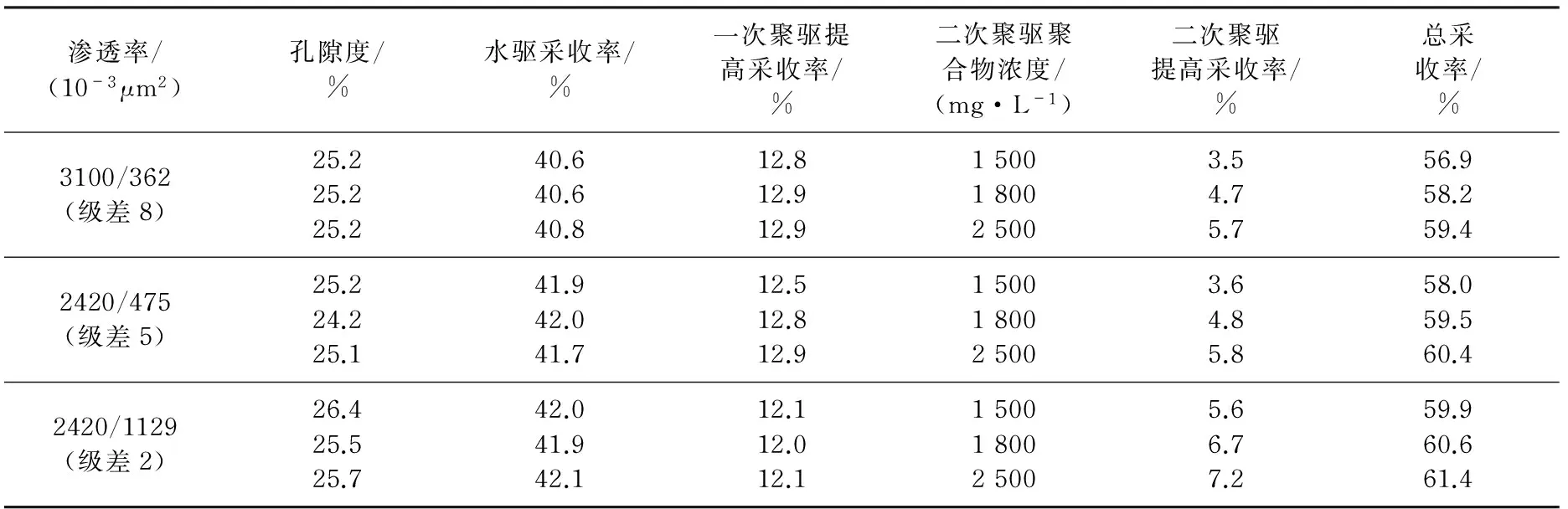

高浓度二次聚合物驱平面仿真物理模型驱替实

验表明(表1),一次聚驱后进行更高浓度和黏度的二次聚合物驱,通过更强的流度控制能力,能够进一步提高采收率,提高幅度为5.6%~7.2%[2]。地层的非均质程度直接影响包括二次聚驱在内的不同驱替阶段的驱油效果,渗透率级差越大,低渗层分流率增加倍数越大,二次聚驱的改善效果越明显。

3二次聚合物驱高浓度界定及段塞优化

3.1聚合物高浓度界定

ZL-I型聚合物流变性能研究表明,聚合物溶液黏性模量、弹性模量以及第一法向应力差浓度随变化均出现了拐点,说明存在一个临界的浓度,当超过此临界浓度时,聚合物溶液的黏度、黏弹模量以及第一法向应力差均快速增加,该临界浓度可以定义为高浓度聚合物的下限值。根据实验数据确定此下限值为1 700 mg/L。只有当聚合物溶液的浓度超过此临界浓度,才可以叫做高浓度聚合物。

表1 不同级差、不同聚合物浓度的层间非均质岩心驱替实验结果

3.2高浓度聚合物驱浓度优化

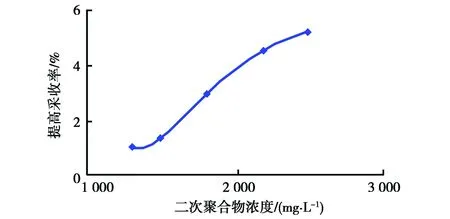

由于pⅡ油组原油黏度较高,水油流度比过大,黏性指进严重,因此二次聚合物驱的黏度选择是矿场应用中的技术关键[3-4]。通过室内2倍层间非均质物理模型驱替实验,对二次聚合物驱的聚合物浓度进行优化(图3),结果表明,随着二次聚合物驱聚合物浓度增加,二次聚合物驱提高采收率增加,但当聚合物浓度高于2 200 mg/L后,提高采收率的增加幅度减小。说明在此实验条件下,二次聚合物驱的最优聚合物浓度为2 200 mg/L。

图3 二次聚合物驱提高采收率与聚合物浓度变化曲线

3.3高浓度聚合物驱段塞优化

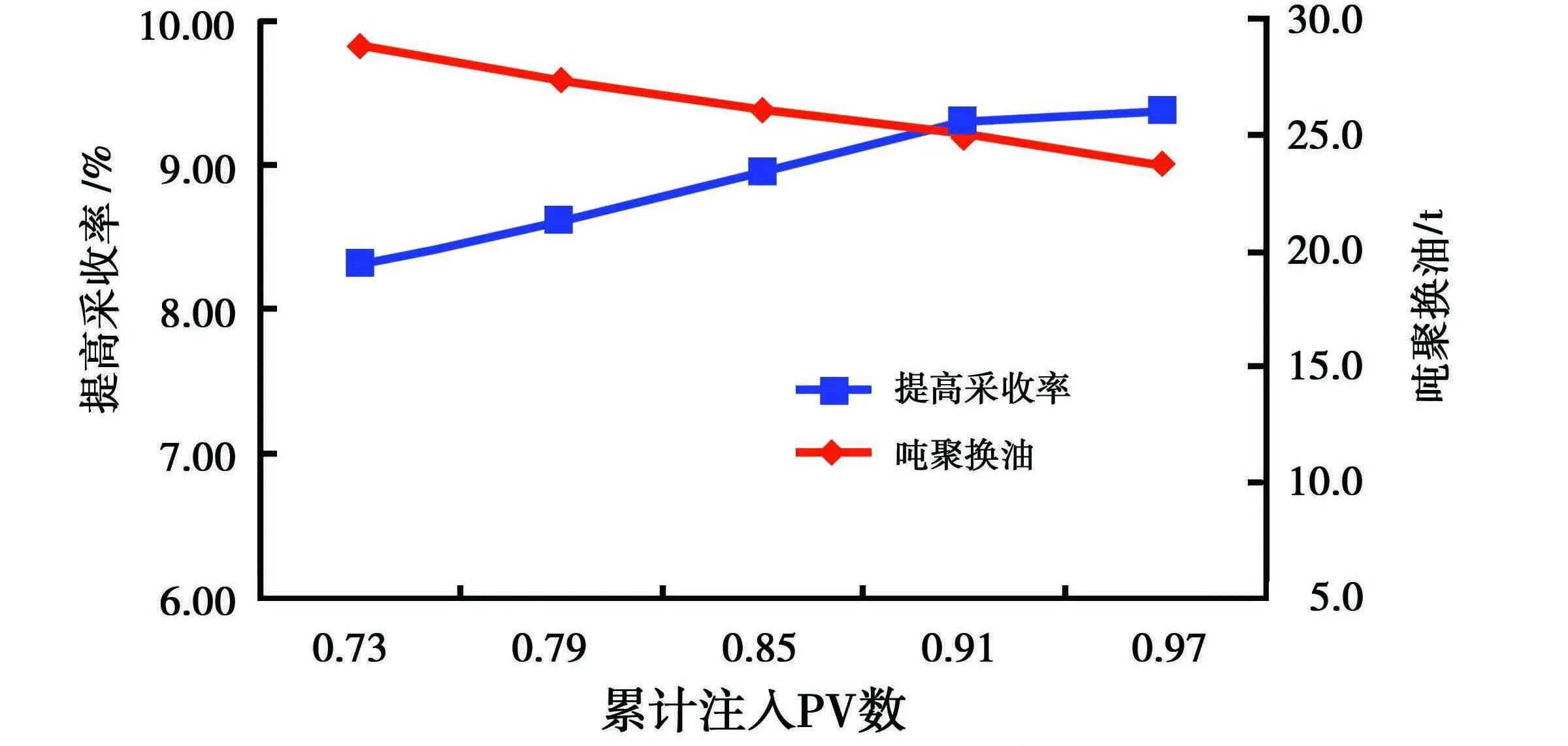

数值模拟研究表明,随注入段塞量的增大,提高采收率值、最终增油量增大。当段塞量为1 660 (mg/L)·PV时,即注入0.91 PV时出现拐点(图4),此后提高采收率幅度减缓。因此确定pⅡ层系高浓度二次聚驱段塞量1 660 (mg/L)·PV,此段塞量远高于河南油田其它聚合物区块使用的段塞量(一般都是0.5 PV左右)。

图4 高浓度聚合物驱不通注入PV数生产指标变化

4现场应用效果

4.1地下渗流阻力场建立较好,注入压力上升

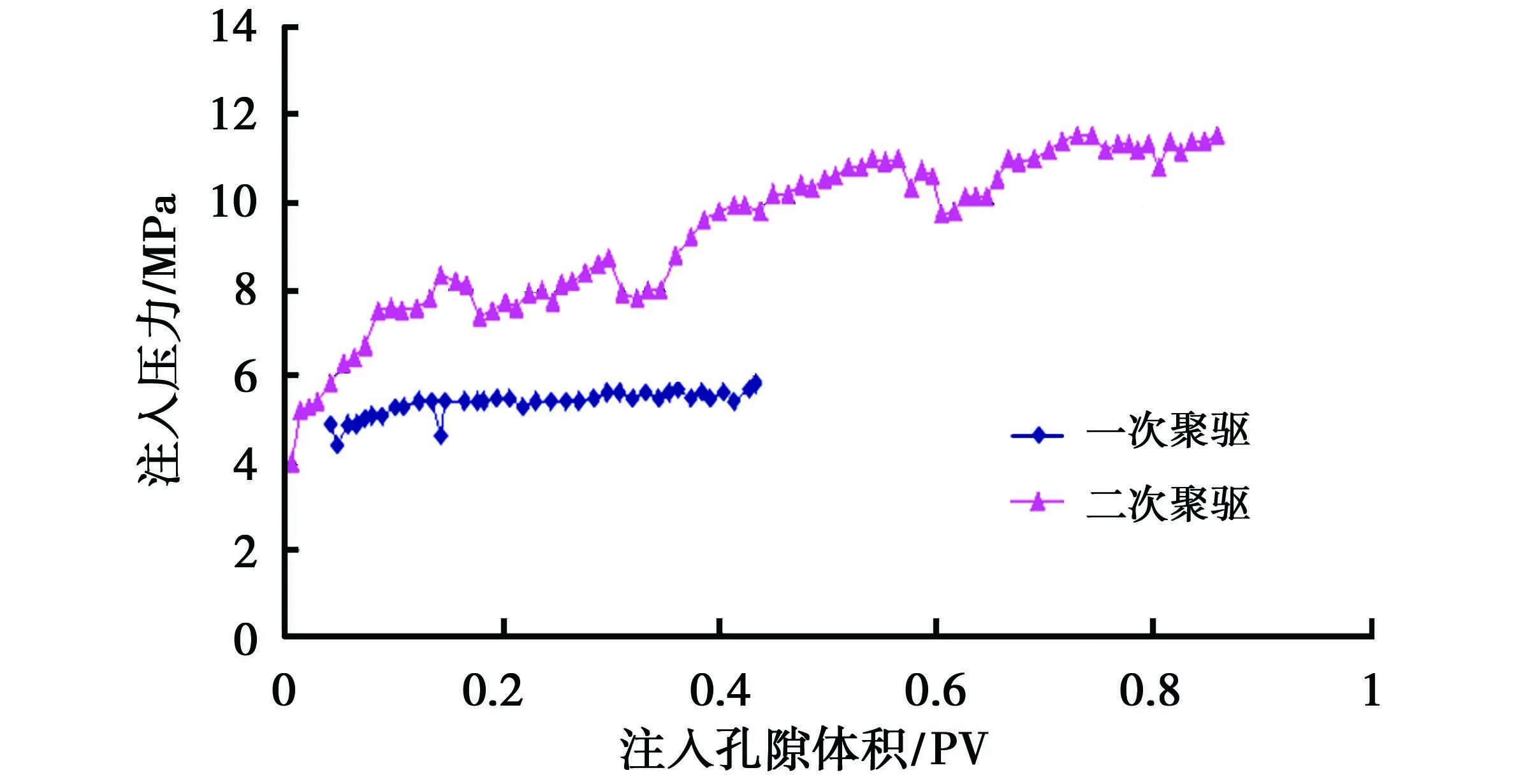

2006年8月在下二门pⅡ油组开展高浓度大段塞二次聚合物驱矿场试验,方案设计注入浓度1 800~2 200 mg/L,设计注入孔隙体积0.91 PV,注入速度0.13 PV/a,实际累计注入0.94 PV。注入压力由4.1 MPa持续上升至11.4 MPa,压力上升幅度高于一次聚合物驱(图5),说明二次聚合物驱建立了更为有效的地下渗流阻力场,更有利于扩大聚驱波及体积。

4.2油井见效率高,区块增油降水效果显著

pⅡ油组二次聚合物驱对应油井24口,见效22口,油井见效率高达91.7%。峰值期与二次聚合物驱前对比, 单元日产油由40.7 t升至128.5 t,含水由93.9%降至到84.5%。截至2014年12月,区块累增油17.13×104t,吨聚换油26.7 t,提高采收率10.34%,高于方案设计值。

图5 pⅡ油组两次聚合物驱注入压力对比

5结论

(1)微观驱油实验表明,高浓度聚合物驱可以进一步动用普通浓度聚合物驱无法启动的簇状、柱状以及膜状残余油。

(2) 对ZL-I型聚合物流变性能研究表明,其浓度在1 700 mg/L以上时黏度,黏弹模量以及第一法向应力差均快速上升,可以认为1 700 mg/L聚合物浓度为高浓度的下限值。

(3) 下二门pⅡ油组高浓度大段塞二次聚合物驱地下渗流阻力场建立较好,增油降水效果显著,提高采收率效果好。

参考文献

[1]张凡,何生,李洪生,等.二次聚合物驱微观可视模型驱油实验研究[J].石油地质与工程,2011,25(1):111-114.

[2]赵凤兰,侯吉瑞,李洪生,等.聚合物驱后二次聚驱可行性及质量浓度优化研究[J].中国石油大学学报(自然科学版),2010,34(4):102-106.

[3]郝明耀, 郭艳,王熙,等.双河油田Ⅶ1-3单元高温聚合物性能实验与评价[J].石油地质与工程,2015,29(1):133-136.

[4]郝明耀,郭艳,孙林涛.双河油田Ⅴ上单元复合驱配方室内研究[J].石油地质与工程,2015,29(2):133-136.

编辑:崔林

文章编号:1673-8217(2016)03-0131-03

收稿日期:2015-10-25

作者简介:赵宇,工程师,1964年生,1988年毕业于西北大学石油地质专业,现从事油田开发研究工作。

中图分类号:TE355.431

文献标识码:A