Albert湖盆中-高渗储层非均质性分析

2016-06-27杨小丽张新叶杨希濮

杨小丽,徐 伟,张新叶,杨希濮 ,房 磊,刘 钧

(中海石油研究总院,北京 100028)

Albert湖盆中-高渗储层非均质性分析

杨小丽,徐伟,张新叶,杨希濮 ,房磊,刘钧

(中海石油研究总院,北京 100028)

摘要:乌干达Albert湖盆南区K油田为中-高渗类型储层,非均质性较强。主要运用37 m岩心及280样次的薄片、粒度、扫描电镜、X-衍射、压汞、以及物性等化验分析结果,对储层进行层内、层间及微观储层非均质性分析并研究其控制因素。研究发现,储层渗透率变异系数为0.83~1.81,非均质性强,黏土及多种碳酸盐成岩方式的差异和沉积颗粒粒级变化是储层非均质主要影响因素。据此,将K油田Zone1A、Zone1B及Zone1C层岩石类型主要划分为粗-中粒颗粒包壳式泥质胶结砂岩、细-中粒碳酸盐质孔隙式胶结砂岩及中-粗粒颗粒包壳式和孔隙式泥质胶结砂岩。

关键词:乌干达Albert湖盆;中-高渗储层;分层系;储层非均质性;

1油田地质概况

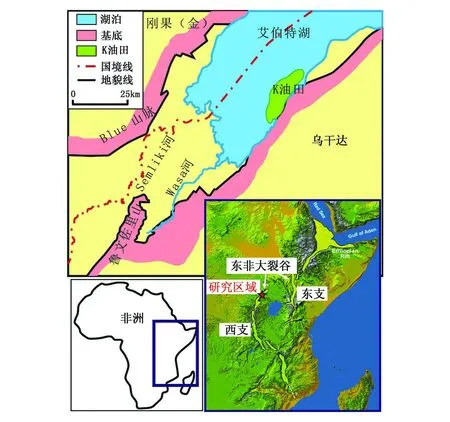

Albert湖盆位于东非裂谷西支北端,跨越乌干达和刚果境内,为典型的地堑结构。地堑以变质岩基底为主,上覆充填了从中新世至全新世裂谷碎屑岩地层[1-2]。K油田位于乌干达Albert湖盆南区(图1),发现于2006年,为受断层控制的砂岩层状油气藏,地质特征复杂,非均质性较强。目前共钻探5口井,其中K-3A井为系统取心井,并进行相应的岩心薄片、粒度、扫描电镜、X-衍射、压汞、常规物性等地质实验分析,为储层层内、层间及微观非均质性分析奠定了可靠的基础。

图1 Albert盆地区域概况及K油田位置

2储层基本特征

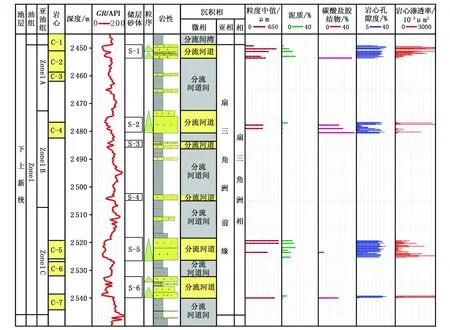

K油田主要发育基底、上中新统、上新统和更新统地层,主要储层是上新统下段Zone1油组,由上至下可细分为三个亚油组,分别为Zone1A,Zone1B及Zone1C。储层埋深较浅,为2 180~2 550 mTVDLL(湖面下垂深),沉积相为滨浅湖沉积环境的扇三角洲沉积,发育扇三角洲前缘,以正粒序为主的水下分流河道砂为主要储层。油田储层厚度主要为2~10 m。K-3A井划分为6个主要储层砂体,共取心7次(图2)。

3层内层间物性、非均质性特征及评价

通过分析目的层Zone1油组储层物性孔渗对应关系及物性分布规律,定量计算不同层沉积微相储层砂体物性特征、渗透率的变异系数、突进系数及级差,用以评价储层各层层内非均质性,达到评价层间非均质程度的目的。层内非均质性是直接控制和影响单砂体储层内注入剂波及体积的关键地质因素。研究层间非均质性是划分开发层系、决定开采工艺的依据,也是注水开发过程中层间干扰和水驱差异的重要原因[3-4]。

图2 K油田K-3A井下上新统油组、亚油组及沉积相划分

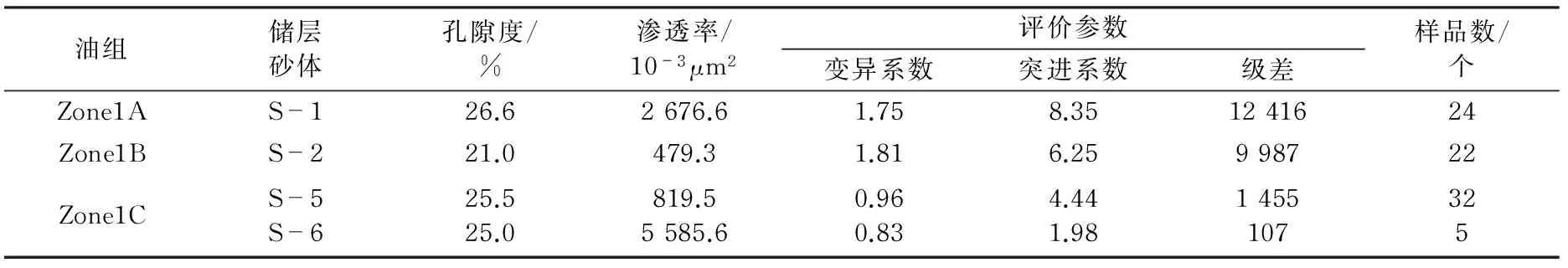

Albert盆地南部K油田的岩心分析孔隙度为7.8%~32.1%,主要分布于20%~30%,平均值为24.6%;渗透率为(0.3~22 349.0)×10-3μm2,主要分布于(100~2 000)×10-3μm2,平均1 553.4×10-3μm2,属中-高孔渗类储层,但是部分具有低孔渗特点,渗透率跨度极大,孔渗对应关系较差,对应系数为0.670(图3)。而且Zone1油组的 3个亚油组物性也存在一定差异性(表1)。

图3 K油田孔隙度与渗透率关系(K-3A岩心分析)

首先,对各层砂体数据进行层内非均质分析,渗透率在纵向上分别呈现复合韵律和随机韵律,呈现较强非均质特点[5](图2)。各项评价参数也表明(表1)研究区储层层内非均质性严重(据陆相储层非均质评价标准),渗透率变异系数为0.83~1.81,突进系数1.98~8.35,级差107.32~12 416.11。Zone1B层非均质程度相对最强,变异系数高达1.81;Zone1A次之,变异系数1.75;Zone1C层变异系数平均0.9,相对非均质较弱。

综合层间物性和渗透率非均质性分析结果,Zone1B层物性最差,非均质性也最强;Zone1A层物性相对最好,但非均质性较强;Zone1C层物性较好,非均质程度相对较弱。

4分层微观非均质性分析与评价

笼统的储层评价及单一的相建模不能合理表征储层非均质性特点,应在全面考虑层内层间非均质性的基础上,同时考虑沉积成岩特征,进行微观非均质性及影响因素分析。

微观非均质性是评价油层水驱效果和研究剩余油分布的基础,一般情况下,孔隙非均质性越强,驱油效率越低。因此,在油田开发前期阶段应合理评价储层微观非均质性[4]。

表1 K油田储层层内及层间非均质性评价参数对比(K-3A井岩心分析数据)

4.1储层岩石学特征

微观非均质性主要受砂岩砂粒骨架、胶结物及孔隙喉道等分布及组构的不均一性影响,储层岩石学特征是进行微观非均质性分析的基础[6-7]。根据K-3A井薄片鉴定、扫描电镜、X-衍射及黏土分析结果,K油田目的层砂岩类型主要为次长石砂岩、岩屑长石砂岩、长石岩屑砂岩。颗粒以中、粗为主、分选以中等-差为主,磨圆次棱-次圆。胶结物主要为结晶泥质、碳酸盐胶结物及少量不透明矿物。孔隙类型以原生粒间孔隙为主,见少量次生溶孔,主要为长石等易溶颗粒溶蚀及少量胶结物微孔隙(图4),砂岩呈弱-中等压实,颗粒呈点接触-线接触,可视面孔率为0.3%~13.7%。胶结物中结晶泥质普遍存在,黏土矿物形成颗粒包壳,成分主要是蒙脱石、高岭石、绿泥石和伊利石/云母,含量为5%~15%,局部出现碳酸盐胶结物,但含量较高,为20%~38%(图2)。综合分析其沉积及成岩特征,发现Zone1A,Zone1B,Zone1C层微观非均质特征有一定差异。

4.2分层微观非均质特征

结合层间物性非均质特点,针对各层特有的沉积与成岩特征,分析岩石颗粒骨架、泥质及碳酸盐胶结方式、孔隙类型及孔隙结构参数等,按层系分析归纳Zone1油组三个亚油组各自微观非均质特征及储层类型[8-10]。

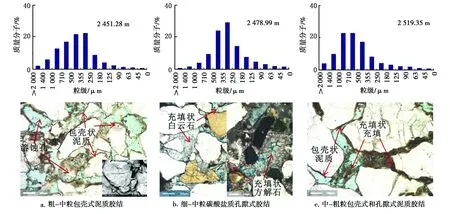

(1)Zone1A层: 碎屑颗粒以粗-中粒为主,粒度中值范围为159.7~555.8 μm,平均357.2 μm,分选中-差;胶结物以黏土为主,含量较少,为2%~15%(图2、图4a),平均7.5%,主要以颗粒包壳式充填,抑制了石英颗粒的次生加大,增加矿物颗粒抗压实强度,抑制压溶作用,也在一定程度上抑制碳酸盐胶结,促进溶蚀作用[11-12],孔隙较发育(图4a)。另外有碳酸盐菱铁矿泥晶胶结充填孔隙,含量为35.3%,但仅局部出现(图2),对整体储层孔隙喉道影响不大,但是使得储层存在一定非均质性。整体可分为两类岩石类型:①粗-中粒颗粒包壳式泥质胶结砂岩,孔隙较发育;②粗-中粒菱铁矿质孔隙式胶结砂岩,孔隙不发育;以①类为主。根据压汞法毛管压力分析结果,排驱压力低(1.1 psi~4.7 psi);中值压力较低(5.0~57.3 psi);最大连通孔喉半径大(20.69~75.03 μm),属于Ia-b类型的很好-非常好储层[13]。

(2)Zone1B层:碎屑颗粒以细-中砂岩为主,粒度中值为314.8~325.73 μm,平均320.3 μm,分选差-中;以高含量碳酸盐胶结为主,碳酸盐含量22.0%~38.3%(图2、图4b),平均28.8%。碳酸盐胶结物成分主要为方解石、白云石,孔隙充填式胶结,堵塞了孔隙喉道,使得储层孔隙和连通性降低;也存在少部分的泥质含量少、粒间孔隙发育的另一类岩石类型,这是物性较差且非均质性强的重要原因。整体可分为两类岩石类型:①细-中粒碳酸盐质(白云质+钙质)孔隙式胶结砂岩,孔隙不发育;②细-中粒少泥质孔隙式胶结砂岩,孔隙发育;以第①类为主。根据压汞法毛管压力分析结果,排驱压力较低(3.6~8.9 psi),中值压力较低(10.0~61.0 psi),最大连通孔喉半径较Zone1A及Zone1C层小(10.89~25.68 μm),属于Ib-c类型的好-很好储层[13]。

(3)Zone1C层:碎屑颗粒以中-粗砂岩为主,粒度中值为400.6~600.5 μm,平均532.9 μm,分选差-中;胶结物以泥质为主,泥质含量比Zone1A、Zone1B层较高,为1.7%~13.7%(图2、图4c),平均9.3%;泥质胶结为颗粒包壳式和孔隙充填式两种方式,孔隙较发育,也存在碳酸盐白云石和少量方解石胶结的岩石类型,仅局部存在,含量为6.0%~21.3%(图2)。较高的泥质同时有一定的碳酸盐充填是物性相对较差和非均质程度相对较弱的成岩因素。可分为两种岩石类型:①中-粗粒颗粒包壳式和孔隙式泥质胶结砂岩,孔隙较发育;②中-粗粒白云石质孔隙式胶结砂岩,孔隙不发育;以第①类为主。根据压汞法毛管压力分析结果,其排驱压力低(1.7~3.2 psi),中值压力低(4.4~40.5 psi),最大连通孔喉半径较大(30.19~56.72 μm),属于Ia-b类型的很好-非常好储层[13]。

综上所述,Zone1A,Zone1C储层颗粒骨架粒级较粗,泥质包壳和充填孔隙为主,物性较好,非均质程度比Zone1B层弱,孔隙较发育;Zone1B层粒度偏细,主要以高含量碳酸盐胶结为主,且有一定泥质充填,导致物性相对差,非均质性最强,孔隙相对不发育。

图4 K油田Zone1油组砂岩粒度及胶结特征

5结论

(1)乌干达Albert湖盆K油田中-高孔渗(平均孔隙度24.6%,平均渗透率1 553.4×10-3μm2)砂岩储层,非均质性较强。

(2)储层主要分为三类不同岩石类型。Zone1A,Zone1C颗粒粒级较粗,泥质蒙脱石、高岭石等包壳式充填为主,物性较好,非均质程度比Zone1B层相对较弱,孔隙较发育,属于Ia-b类型的很好-非常好储层。Zone1B层粒度偏细,主要以高含量碳酸盐白云石及方解石胶结为主,导致物性相对差及非均质性最强,孔隙相对不发育,属于Ib-c类型的好-很好储层。

参考文献

[1]王月华,李勇,王利刚,等.塔里木盆地群6井泥盆系东河塘组下段砂岩储层特征及非均质性影响因素[J].中国石油勘探,2010,(3): 17-21.

[2]杨小丽,胡光义,庞玉茂,等.Albert湖盆北区退积型浅水三角洲沉积及储层特征[J].中国海上油气,2015,27(5)55-61.

[3]严 科,杨少春,任怀强. 储层宏观非均质性定量表征研究[J].石油学报, 2008, 29(6): 870-874.

[4]于兴河.碎屑岩系油气储层沉积学[M].北京:石油工业出版社,2008:225-238.

[5]田景春,刘伟伟,王峰,等.鄂尔多斯盆地高桥地区上古生界致密砂岩储层非均质性特征[J].石油与天然气地质,2014,35(2):183-189.

[6]刘明博,刘钊,高硒,等.吴起油田吴仓堡东区长9储层岩石学特征和物性分析[J].石油地质与工程,2014,28(3):38-40.

[7]张帆.南阳凹陷马店地区核桃园组储层成岩作用[J].石油地质与工程,2015,29(6):29-32.

[8]欧成华,高彬,才叶,等.油泉子油田混相成岩作用及其对储层物性的影响[J].特种油气藏,2010,17(4):39-43.

[9]朱鹏辉.陇东地区长8油层组储层特征及成岩作用研究[J].石油地质与工程,2015,29(6):53-56.

[10]蔡华,张建培,余逸凡.东海西湖凹陷古近系砂岩骨架颗粒构成及控制因素[J].上海国土资源,2014,35(3):90-94.

[11]曲希玉,刘珍,高媛,等.绿泥石包壳对碎屑岩储层物性的影响及其形成环境[J].沉积学报,2015,33(4):786-794.

[12]胡作维,李云,黄思静,等.颗粒包膜在深埋藏砂岩储层原生孔隙保存中的意义[J].矿物岩石地球化学通报,2012,31(6):640-648.

[13]鲁洪江, 邢正岩, 王永诗. 压汞和退汞资料在储层评价中的综合应用探讨[J].油气采收率技术,1997, 4 (2):48-53.

编辑:赵川喜

文章编号:1673-8217(2016)03-0084-04

收稿日期:2016-01-10

作者简介:杨小丽,高级工程师,1963年生,1987年毕业于西北大学岩石与矿物学专业,现从事海外油田开发地质工作。

基金项目:国家科技重大专项“西非、亚太及南美典型油气田开发关键技术研究” (2011ZX05030-005)。

中图分类号:TE112.23

文献标识码:A