鄂尔多斯盆地姬塬地区长6成藏主控因素分析

2016-06-27马艳丽淡卫东任瑞清

马艳丽,李 成,淡卫东,张 三,杨 孝,任瑞清

(1.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西西安 710021;2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室)

鄂尔多斯盆地姬塬地区长6成藏主控因素分析

马艳丽1,2,李成1,2,淡卫东1,2,张三1,2,杨孝1,2,任瑞清1,2

(1.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西西安 710021;2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室)

摘要:鄂尔多斯盆地姬塬地区长6油藏总体大规模发育,但油藏特征复杂、区块差异大、单个油藏内部变化大,为此重点研究了砂体结构、储层物性及其非均质性对油藏的影响:姬塬地区长6成藏受多因素控制,烃源岩分布范围、输导体系的配置和成藏动力控制了油藏平面上区域性的宏观分布,而砂体结构、储层物性及非均质性则控制了大型复合岩性油藏内油藏分布的不均匀性。姬塬地区延长组长6油层组油气成藏以近源充注、隐形输导、快速聚集的成藏模式为主。与优质储集空间等时发育的生烃高强度区、异常高压带及微裂缝发育带的叠置区域,应该是姬塬地区延长组长6油层组岩性油藏富集和勘探部署的有利区带,而在有利区带,储层物性、平面及垂向的非均质性又在微观上控制了油藏的分布范围。

关键词:鄂尔多斯盆地;姬塬;长6油藏;主控因素;成藏模式

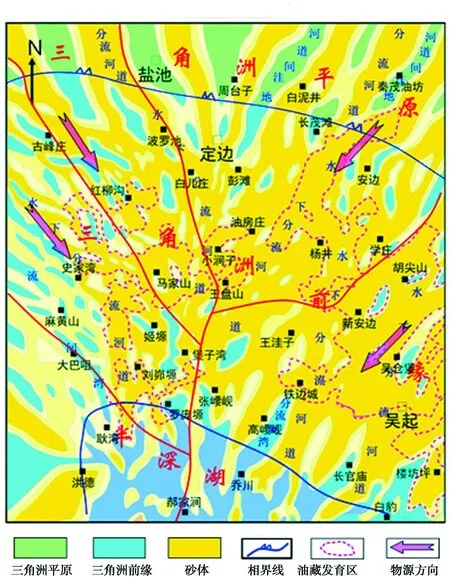

姬塬地区位于鄂尔多斯盆地中西部,横跨天环坳陷和伊陕斜坡两大构造单元,为中生界多层系复合含油富集区,长6是该区的主力产油层[1]。姬塬地区长6发育东北和西北两大物源[2],古峰庄-罗庞塬地区属西北物源控制沉积体系,杨井-铁边城一带为东北物源控制沉积体系(图1)。姬塬地区长6沉积相为河控型三角洲-浅湖沉积体系,湖泊水体具有微咸水-半咸水性质,有利于储层发育、有机质的保存和烃源岩的发育,具备优越的岩性油气藏形成条件[1]。姬塬地区长6油藏自发现以来,油藏规模不断扩大,但在勘探过程中发现,长6油藏特征比较复杂,油气分布不均匀,究其原因,主要是受砂体结构、储层物性空间变化及非均质性的控制和制约。以往的研究项目主要集中于沉积环境、砂体成因及展布、储层特征等基本地质特征研究[1-4],而针对长6岩性油藏复杂的成藏机制和富集规律的认识不够深入和系统。基于此,在已有研究成果的基础上,本文以成藏动力学为指导,在地质综合分析的基础上,对成藏主控因素进行了分析,总结出其成藏模式,为下一步勘探目标优选提供科学依据。

图1 姬塬地区长61沉积相图

1油藏分布特征

生油中心是姬塬地区长6油气分布的主控因素之一,储油区主要位于湖岸线的内部;三角洲前缘水下分流河道及分流间湾呈北东-南西向条带状展布,大面积发育的水下分流河道形成储集砂体,成为油气聚集的基本单元(图1)。姬塬地区长6层间油气分布不均匀,长61的油气富集程度明显好于长62和长63;研究区存在两大物源体系,东、西部油气富集程度较高,中部位于两大物源交汇区,砂体规模较大,但是油气富集程度却较低。

2成藏主控因素分析

姬塬地区长6油藏的形成主要受沉积作用、成岩作用等多种因素的影响,成藏条件较为复杂[5]。针对姬塬地区长6不同区块、不同层位油气富集情况复杂的现象,主要从宏观和微观两方面来分析长6油藏的主控因素。

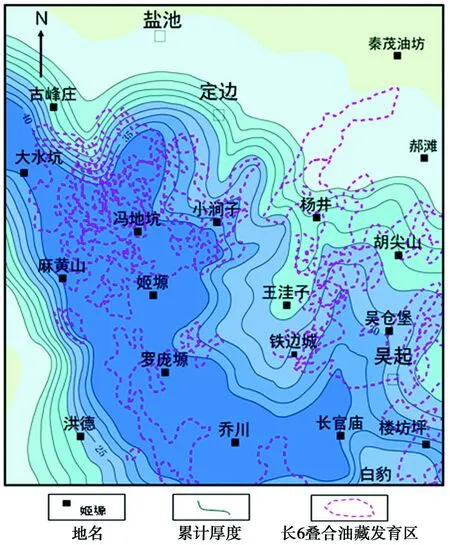

2.1油气来源

通过烃源岩发育厚度及地球化学指标分析认为,研究区长6原油主要来自下伏长7烃源岩[6]。大量钻孔统计结果表明,长7段平面呈北西-南东向展布,厚度大,分布广,有多口井显示其厚度大于40 m。烃源岩对油藏的控制作用是建立在整个烃源岩厚度基础上的,从长7烃源岩与长6油藏叠合图可以看出(图2):西部及东部的吴仓堡地区油藏位于烃源岩的厚带区,油源充足,油气富集程度高;东部的杨井北地区及中部地区烃源岩均不发育,但是东部的油气富集程度明显好于中部;因此,需根据长7烃源岩的平面展布特征,结合长6砂体展布特征及储层特征等多种因素综合判断,进行长6油藏勘探目标的优选。

图2 姬塬地区长7高阻泥岩等值线图

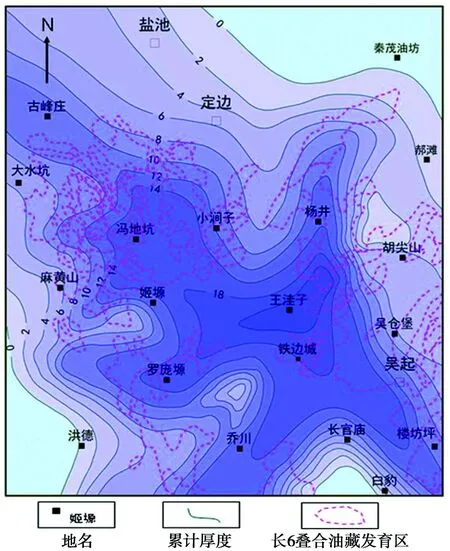

2.2油气运移动力

鄂尔多斯盆地中生界石油源于三叠系延长组长7段湖相泥岩,长7段优质烃源岩生烃膨胀作用显著,产生强大的过剩压力,成为石油初次运移及二次运移的主要动力[7-8]。根据泥岩声波时差数据,采用平衡深度法求取地层压力,从而求得过剩压力,绘制了研究区长7-长6的过剩压力平面分布图。由图3可见:过剩压力平面上呈北西-南东向展布,与湖盆走向一致。研究区中部过剩压力较大,向两边逐渐变小,在中部王洼子附近达20 MPa以上,在冯地坑、罗庞塬、吴起、杨井一带大于14 MPa。姬塬地区过剩压力的分布与长7烃源岩的分布一致,在研究区西部的古峰庄-冯地坑-姬塬-罗庞塬一带以及东部的杨井-王洼子-铁边城-吴起一带较高。研究区长6油藏主要分布在西部和东部,与过剩压力的分布范围相符,表明长7段生烃增压形成的过剩压力对长6段油藏的充注提供了有效的物源与动力基础。在有利的生烃范围内,过剩压力的高值区应该为成藏有利区,但是还需结合砂体的发育规模、储层物性及非均质性等微观因素,才能进行有利油藏富集区的优选。

图3 姬塬地区长7-长6过剩压力等值线图

2.3油气运移通道

对每一个含油气系统而言,输导体系往往是由孔、缝构成立体的、纵横交织的输导通道集合体[9]。姬塬地区长6油层组内断层不发育,局部地区裂缝较发育,根据不同输导系统的构成和在油层组中的发育情况,主要有裂缝简单型、裂缝-砂体复合型两类输导体系[10-12]。

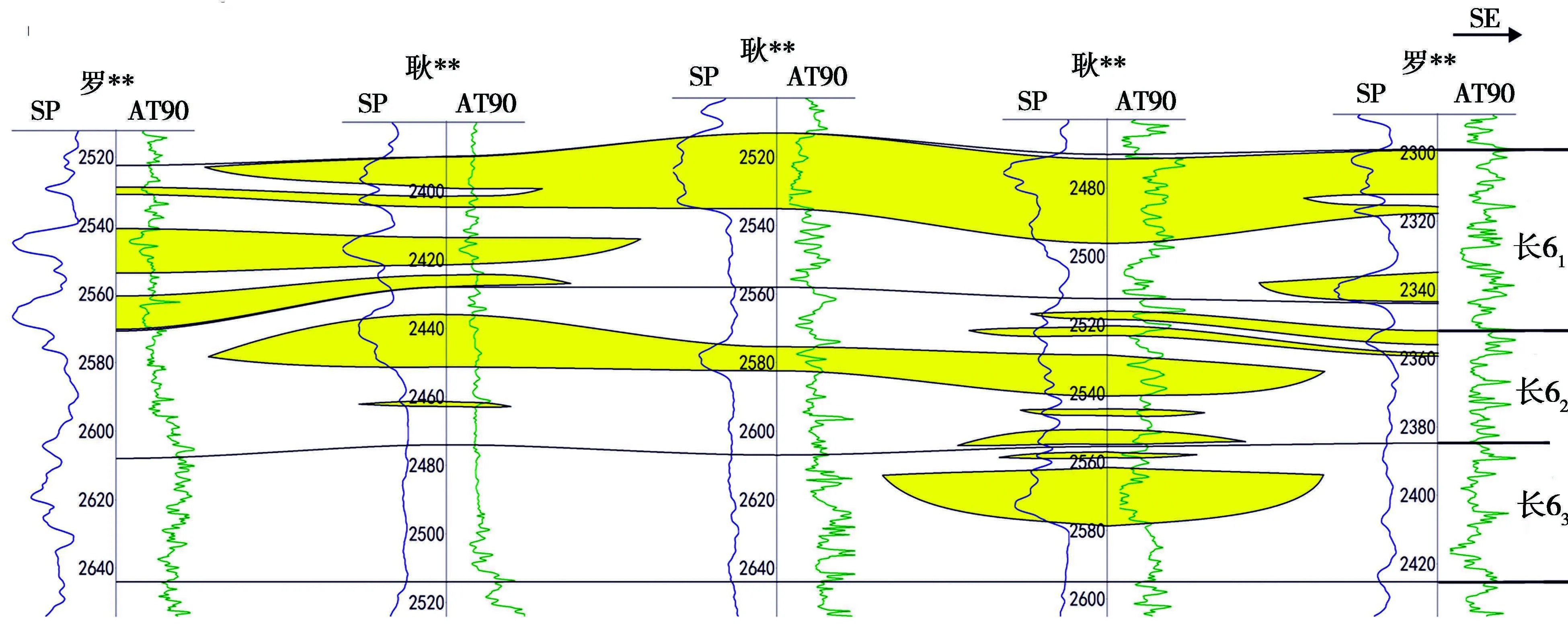

姬塬地区长6横向顺物源方向砂体厚度大,连通性好,纵向多期叠置,为原油的运移提供了良好的条件。长61的砂体规模好于长62和长63,东部的砂体规模比西部更发育(图4),致使长61的油气富集程度高,东部油气富集程度好于西部。姬塬地区裂缝走向以北东东-南西西为主,主要为印支期和燕山期形成的裂缝,裂缝形成早于石油大规模充注成藏期,为原油成藏提供了良好的运移通道。纵向上长6发育的裂缝与长6渗透性砂岩形成良好立体配置,成为长7油源向长6充注的良好运移通道,形成多个向上运移的有效充注点。

图4 姬塬地区罗212井-罗26井长6砂体剖面图

2.4储层结构因素

物源来源差异和水动力状态差异,造成沉积物组成类型以及旋回特征的差异,在测井曲线上呈现不一样的形态特征,砂体结构是对砂体形成时期水动力变化特征、沉积微相垂向演化的真实反映。通过岩石相、剖面相、测井相等综合分析表明,姬塬地区长6多期砂体纵向叠置,主要发育3种砂体结构类型。

Ⅰ类:多期砂叠置厚层型。前、后期河道砂体直接接触,相互叠置,特点为砂体规模大,且有效连通性好。自然伽马曲线为箱型,单砂体厚度大于10 m,微相类型为多期水下分流河道叠置,位于各期砂体主砂带中央。该类结构砂体含油性整体较好,油水分布复杂程度较低。

Ⅱ类:厚砂与薄砂、泥互层型。叠置的河道砂体之间常有泥质夹层,单砂体内部非均质性较强;自然伽马曲线为箱型或钟型,单砂体厚度为5~10 m,微相类型为水下分流河道主体带,位于各期砂体主砂带。该类结构砂体油藏充注难度增大,油水分布复杂,为研究区的主要储层类型。

Ⅲ类:薄砂、泥互层型。一般为单一薄层或薄互层,发育于水下分流河道水流停滞期,与前两类互层分布。自然伽马曲线为指型,单砂体厚度小于5 m,微相类型为水下分流河道侧翼或小型水下分流河道,位于主砂带分叉变薄地区。该类结构砂体难以形成规模性油藏,多为含油水层或干层,含油性差,如与前两类互层分布,有时有一定量的油气聚集。

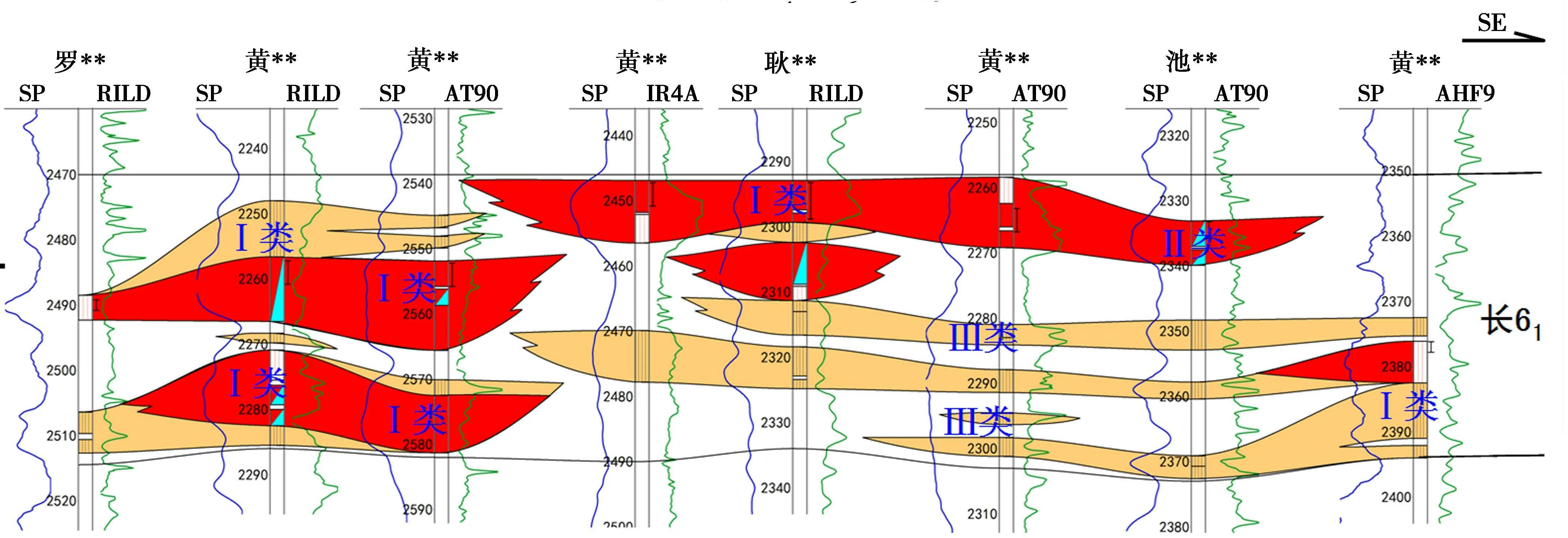

通过绘制的油藏剖面图可见(图5),横向上砂体分布稳定,相对变化小,纵向上砂体、油层变化快;Ⅰ类、Ⅱ类砂体结构砂体规模大、砂体连通性好,为石油富集的有利储集体;Ⅲ类砂体结构砂体规模较小,连片性差,不利于油气富集成藏。

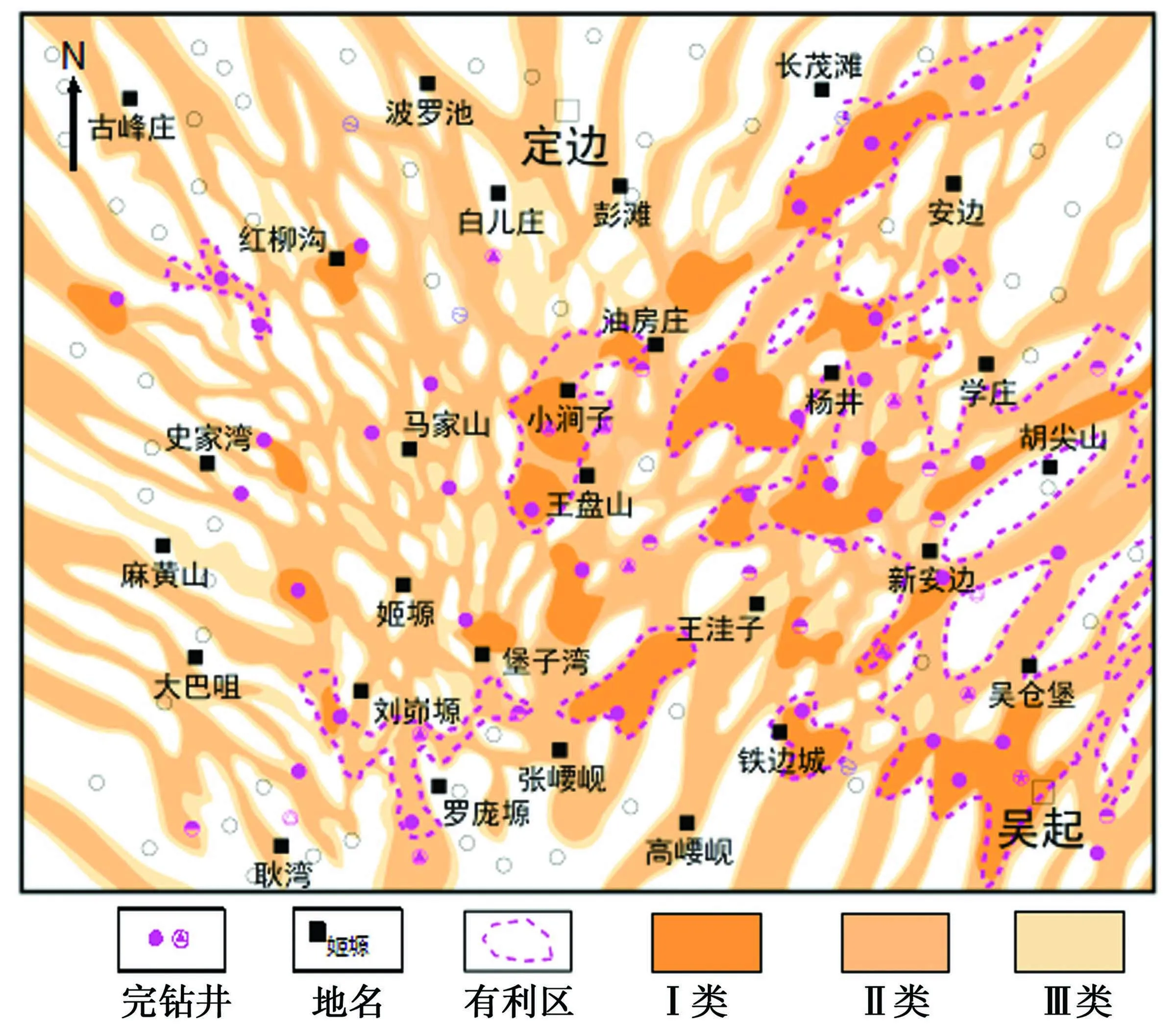

根据研究区内各井各层位的测井曲线形态,将长61细分为小层长611和长612,精细刻画了3种砂体结构类型的平面分布形态(图6)。由此可见:砂体结构受沉积类型的控制明显,水下分流河道主体带发育Ⅰ、Ⅱ类砂体结构,侧翼及小型水下分流河道发育Ⅲ类砂体结构;研究区的东北物源沉积体系Ⅰ类砂体结构较西北物源沉积体系更为发育,东部的油气富集程度好于西部,平面上,砂体结构和油藏形成良好配置。

图5 姬塬地区罗75-黄76井长61油藏剖面图

图6 姬塬地区长611砂体结构平面分布图

2.5储层物性影响

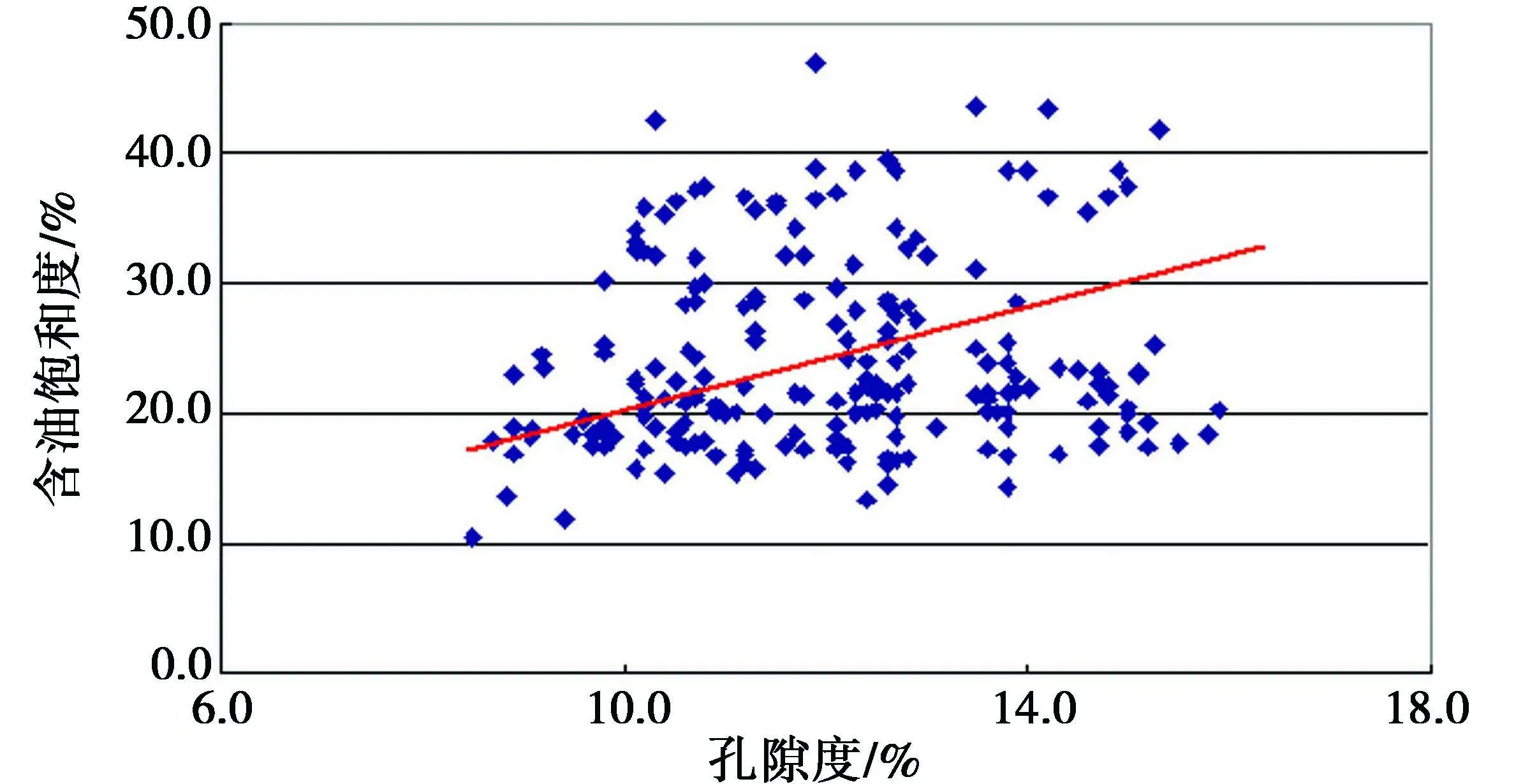

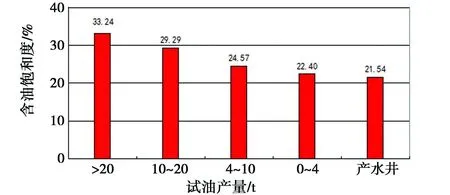

物性是影响储层储渗能力的重要因素,直接影响油气的富集程度,是成藏研究的关键。姬塬地区长6含油饱和度与孔隙度的关系图可见(图7),含油饱和度与孔隙度呈明显的正相关关系。对研究区的试油井进行分类统计表明,储层含油饱和度较高,试油产量也较高(图8)。因此,储层物性是影响油气富集程度的主要控制因素之一。

图7 姬塬地区长61储层物性与含油性关系图

图8 姬塬地区长61储层含油性与试油产量关系图

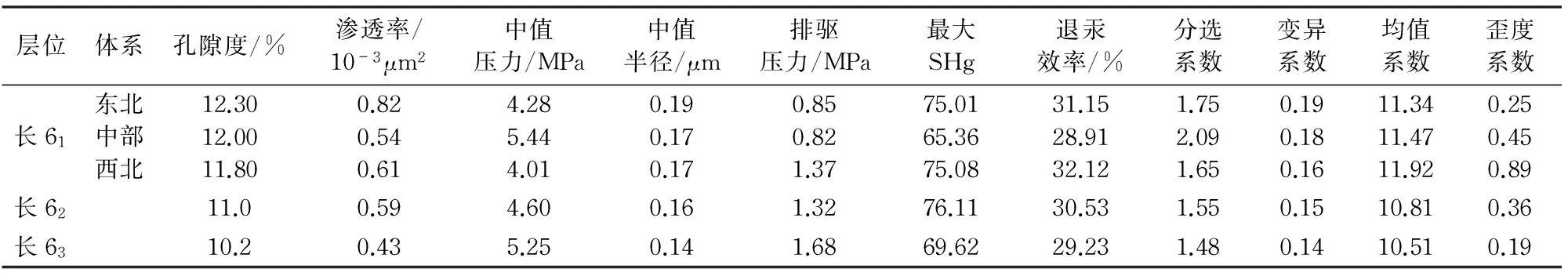

一般情况下,储层孔隙度较大、渗透率较高、孔隙中值半径较大以及排驱压力较小时,则储层的含油性较好。姬塬地区长6储层物性及孔喉结构特征参数统计分析表明:长61的储层物性好于长62、长63,致使长61的油气富集程度好于下部物性相对较差的长62、长63;长61中部的储层物性较差,中值半径较小,排驱压力较低,退汞效率较低,致使其成藏效果较差(表1)。

表1 姬塬地区长6储层物性及孔喉结构特征参数对比

2.6储层非均质性

储层非均质性主要分为平面非均质性和垂向(层间、层内)非均质性。储层非均质性有利的一面是能形成垂直方向上的遮挡,使得流体得以封存,形成油气藏;不利的一面是渗透性的变化和缺失,给油藏预测及勘探带来困难。

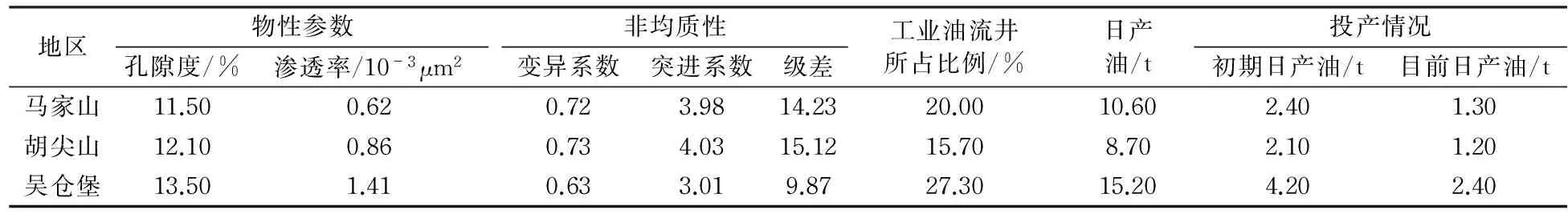

平面非均质性是指由储集层砂体的几何形态、规模、孔隙度、渗透率等空间变化引起的非均质性。姬塬地区长62砂岩覆盖率达65%,规模中等,平均砂岩厚度13.5 m,非均质性中等;长61砂岩覆盖率75%,平均砂岩厚度19.7 m,砂岩覆盖广,分选好,平面非均质性较弱。不同区块相同的层位,其平面非均质性也不同,导致其整体开发效果存在差异。储层物性好、非均质性弱的区块试油多为高产工业油流,投产效果好(吴仓堡);储层物性差、非均质性强的区块试油产量较低,整体开发效果差(表2)。

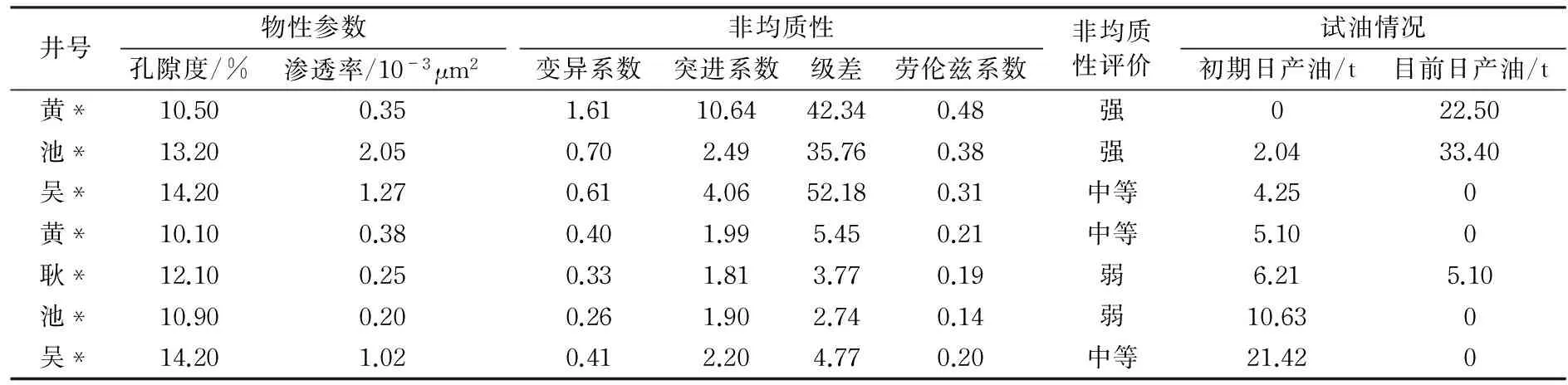

垂向非均质性主要包括层间非均质性及层内非均质性。层间非均质性主要体现为层内泥岩隔夹层的发育程度。姬塬地区长6单砂体厚度1.8~24.6 m,平均5.8 m,砂岩层数1~4层,分层系数3.1,非均质性较强。层内非均质性主要通过渗透率的变异系数(VK)、突进系数(SK)、级差(NK)等非均质参数,进行评价分析。对研究区试油井的储层物性及非均质性进行对比分析表明:储层物性好,非均质性弱的井试油产量高;储层物性一般,非均质性弱的井试油产量较高;储层物性好,非均质性强的井试油产量较低;储层物性差,非均质性强的井试油出水多(表3)。储层非均质性微观上影响了油气富集区的分布范围。

表2 姬塬地区物性、非均质性参数统计对比

表3 姬塬地区试油井物性、非均质性参数对比

3成藏模式研究

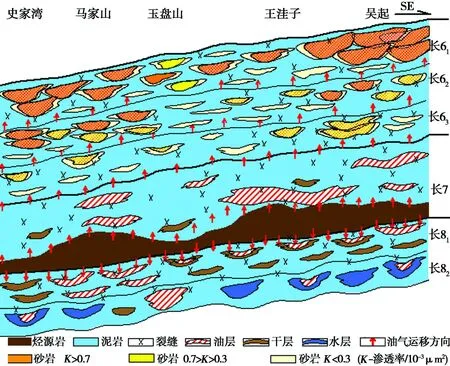

姬塬地区长6油层组以岩性油藏为主,包括透镜体油藏和岩性上倾尖灭油藏[13]。受圈闭空间隐蔽、运聚规律复杂、富集区域局限等成藏条件的影响,资源分布贫富差异大,或叠置连片分布,或孤立分散富集(图9)。在不同区带、不同圈闭类型、不同供烃能力及不同输导性能的情况下,油气成藏特征与规模均不相同。综合分析认为:长6油源主要来自下伏长7烃源岩,优质烃源岩的平面展布规律控制了低孔低渗岩性油藏的分布范围;长7-长6过剩压力(压差)高值为成藏有利区;砂体横向连通性及裂缝发育程度控制油气的整体平面分布;砂体发育规模、储层物性及其非均质性的差异是造成不同区块、不同层位储层含油性具有差异的主要原因。

图9 姬塬地区长6成藏模式

研究区东部吴起一带砂体厚度大,储层物性好,油源充足且裂缝相对发育,并且从西至东呈单斜上升的趋势,为油气大规模垂向和侧向运移提供了良好的条件,非均质性相对较弱,大规模开发效果好。

研究区西部史家湾-马家山油区是长7烃源岩产物垂向运聚成藏的结果,长61、长62、长63以及长7顶部的裂缝均较发育,为下伏长7源岩产物垂向运移提供了良好的条件。该区物性与中部地区相近、却大规模聚集成藏主要是其烃源岩发育,油源充足且裂缝发育;该区砂体厚度相对东部较薄,物性差,非均质性相对较强,致使西部油区油水关系复杂,整体开发效果不如东部。

研究区中部位于两源交汇区,裂缝不发育,阻碍了下部烃源岩产物的垂向运聚;砂体较薄,层数多,岩性、物性变化快,非均质性强,易形成封堵条件,导致中部地区成藏规模小。

4结论

(1) 根据岩性特征、测井曲线的形态以及单砂体厚度等指标,对研究区的砂体结构进行定量划分。姬塬地区长6主要发育3种砂体结构类型,优质砂体控制油藏分布,Ⅰ类、Ⅱ类砂体结构为油气富集的有利储集体。

(2) 储层非均质性微观上影响了油气富集区的分布范围,姬塬地区长6平面非均质性较弱,垂向非均质性强,非均质性强造成了大型复合岩性油藏内油藏分布的不均匀性。

(3) 姬塬地区延长组长6油层组油气成藏以近源充注、隐形输导、快速聚集的成藏模式为主。与优质储集空间等时发育的生烃高强度区、异常高压带及微裂缝发育带的叠置区域,应该是姬塬地区延长组长6油层组岩性油藏富集和勘探部署的有利区带;而在有利区带,储层物性平面及垂向的非均质性又在微观上控制了油藏的分布范围。

参考文献

[1]郑荣才,王海红,韩永林,等.鄂尔多斯盆地姬塬地区长6段沉积相特征和砂体展布[J].岩性油气藏,2008,20(3):21-26.

[2]王峰,田景春,张锦泉,等.鄂尔多斯盆地姬塬-胡尖山地区长6油层组的物源和优质储层分布 [J].天然气地球科学,2006,17(6):783-788.

[3]程俊,李红,雷川.鄂尔多斯盆地姬塬地区长6储层成岩作用研究[J].岩性油气藏,2013,25(1):69-74.

[4]公繁浩,鲍志东,刘丽,等.鄂尔多斯盆地姬塬地区长6油层组沉积微相特征[J].世界地质,2010,29(4):614-621.

[5]方朝刚,李凤杰,陈俊宇,等.鄂尔多斯盆地姬塬油田上三叠统延长组长6油层组有利储层分布及控制因素[J].地质科技情报,2014,33(3):126-132.

[6]王昌勇,郑荣才,王成玉,等.鄂尔多斯盆地姬塬地区延长组中段岩性油藏成藏规律研究[J].岩性油气藏,2010,22(2):84-94.

[7]马轮,王海军,程鑫,等.鄂尔多斯盆地LF地区长6油藏主控因素及有利区预测[J].石油地质与工程,2012,26(3):6-10.

[8]杨华,刘显阳,张才利,等.鄂尔多斯盆地三叠系延长组低渗透岩性油藏主控因素及其分布规律[J].岩性油气藏,2007,19(3):1-6.

[9]王维喜,银晓,李娴静.陕甘宁盆地河庄坪地区延长组油气成藏规律研究[J].石油地质与工程,2010,24(3):16-19.

[10]高剑波,吴景富,张功成,等.低渗致密砂岩油气输导系统类型及其运聚特征[J].石油天然气学报,2012,34(7):22-26.

[11]王启宇,郑荣才,梁晓伟,等.鄂尔多斯盆地姬塬地区延长组裂缝特征及成因[J].成都理工大学学报(自然科学版),2011,38(2):220-228.

[12]陆骋,李宇翔,安川.泾河油田长7油气成藏条件及主控因素分析[J].石油地质与工程,2015,29(3):6-8.

[13]梁院科,王洪军,张建功,等.姬塬油田长6油藏富集规律研究[J].石油化工应用,2013,32(12):70-74.

编辑:党俊芳

文章编号:1673-8217(2016)03-0032-06

收稿日期:2016-01-11

作者简介:马艳丽,硕士,工程师,1979年生,2007年毕业于西南石油大学油气田开发专业,现从事油藏评价及开发方面工作。

基金项目:国家自然科学基金重大项目“中国非常规油气储层特征分类与典型地质模型建立”(41390451)。

中图分类号:TE122

文献标识码:A