鄂尔多斯盆地姬塬地区延长组成藏主控因素及成藏模式

2016-06-27钟张起李军建侯读杰高彦博

钟张起,焦 涛,李军建,侯读杰,高彦博

(1.中国地质大学(北京)能源学院,北京海淀 100083;2.中国石油长庆油田分公司采油五厂;3.中国石化中原油田分公司采油五厂)

鄂尔多斯盆地姬塬地区延长组成藏主控因素及成藏模式

钟张起1,3,焦涛2,李军建2,侯读杰1,高彦博2

(1.中国地质大学(北京)能源学院,北京海淀 100083;2.中国石油长庆油田分公司采油五厂;3.中国石化中原油田分公司采油五厂)

摘要:姬塬地区长7烃源岩的总有机碳含量、总烃含量、热解烃产量等指标达到好烃源岩标准,具有较强的生烃能力。影响姬塬地区成藏的主控因素有4个,即烃源岩、沉积作用、成岩作用和剩余压力,优质烃源岩为油气藏的形成提供物质基础,水下分流河道砂体和溶蚀孔隙为油气储集提供空间,剩余压力为油气运移提供主要动力。成藏主控因素对不同层系油藏的控制作用是不同的。从长2油层组到长9油层组,沉积和成岩的控制作用逐渐增强,构造的控制作用逐渐减弱。研究区主要存在2种成藏模式:成岩-沉积-近源成藏模式主要分布在长4+5、长6、长8、长9油层组;构造-沉积-远源成藏模式主要分布在长2油层组。

关键词:鄂尔多斯盆地;姬塬地区;成藏主控因素;成藏模式;剩余压力

鄂尔多斯盆地上三叠统延长组油藏为典型的低渗透岩性油藏,具有低孔、低渗、低丰度等特征。姬塬地区位于鄂尔多斯盆地含油构造带的西北部,油藏纵向上呈串珠状分布[1-3]。姬塬地区勘探早期主要目的层为延安组及延长组上部。近年来,该区在延长组中部长4+5、长6油层组获得重大突破,在长8和长9油层组也相继发现了油藏,勘探前景十分广阔。研究区所在盆地属于克拉通坳陷盆地,主要发育一套烃源岩,成藏期次单一,断裂不发育,与断陷湖盆的多层系复合成藏特征明显不同[4-5]。因此,探讨研究区成藏主控因素和成藏模式,进而总结鄂尔多斯盆地延长组多层系成藏理论,对开发国内类似低渗透多层系油藏具有重要指导意义。

1地质概况

姬塬地区位于鄂尔多斯盆地中西部,构造位置在天环坳陷东部、伊陕斜坡西面,处于两个构造单元的结合部,地层平缓,构造相对简单,以鼻状构造为主,是盆地内的主要富砂地带[6-7]。

本区上三叠统延长组为一套内陆湖盆的碎屑岩沉积,自上而下划分为10个油层组。其中,长10段至长7段沉积期为湖进期,长6段至长2段沉积期为湖退期,长1段沉积期为准平原化期[8-9]。由于受盆地长期挤压作用的影响,地层的原生孔隙大量损失,后期的成岩作用强烈,碳酸盐胶结物发育,对储层破坏严重;而部分地带形成的绿泥石膜和酸性水介质,抑制胶结作用继续进行,促使碎屑颗粒溶蚀,溶蚀孔隙为注入的油气提供了场所[10-11]。研究区紧邻生烃凹陷,长期处于油气运移的优势路径中,是岩性油藏发育的主要场所。

2成藏主控因素

2.1烃源岩特征

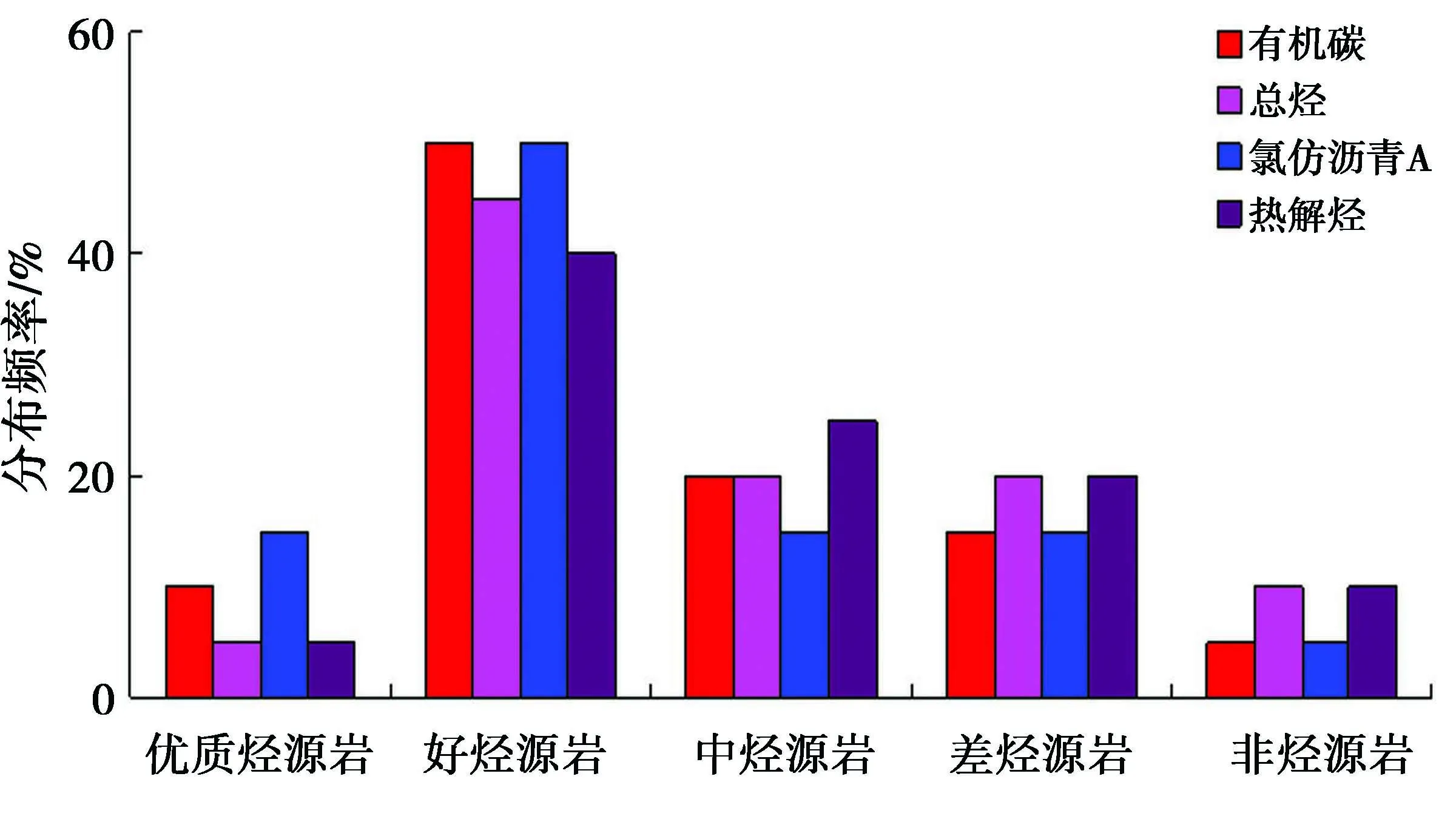

姬塬地区长7油层组是在湖侵和缺氧的环境下形成的暗色泥页岩,有机质十分丰富,为主要烃源岩[12]。该套烃源岩分布稳定,厚度50~100 m。对长7油层组烃源岩进行评价实验;在干酪根样品中,H/C原子比大于1的占80%,氯仿沥青A的同位素样品中,小于-28‰的占75%,有机质为腐泥型;在族组分分析数据中,饱和烃及芳烃含量高,有机质为腐殖-腐泥混合型。因此,研究区烃源岩有机质类型主要为Ⅰ型和Ⅱ型。样品的热解温度集中分布于440~ 445 ℃,为成熟生油阶段。其总有机碳含量、总烃含量、氯仿沥青含量、热解烃产量等指标总体达到好烃源岩标准,如图1所示。分析可知,姬塬地区长7油层组烃源岩有机质丰度高、母质类型好、演化程度高,具有较强的生烃能力。

图1 姬塬地区长7油组烃源岩有机质丰度分布图

2.2沉积作用特征

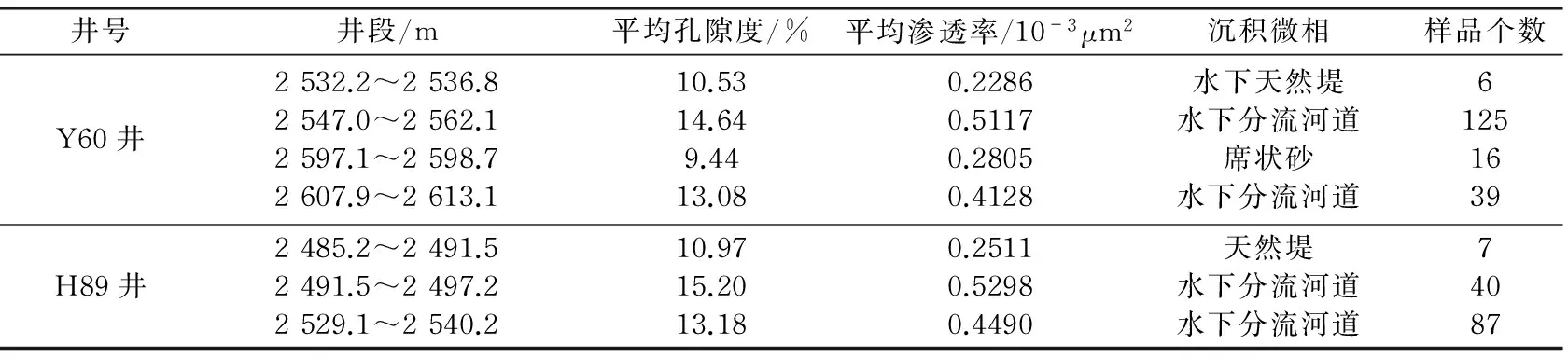

沉积作用不仅控制了储层的厚度、规模和空间分布,还决定了储层的岩石成分、粒度和岩石结构,同时影响着原生孔隙的发育[13-14]。姬塬地区延长组为一套三角洲碎屑沉积,分流河道砂体为良好的油气储层,由湖进-湖退多旋回沉积的砂、泥岩互层组合,形成了长2、长4+5、长6、长8、长9等多套复合含油层系。对姬塬地区取心井沉积微相的物性进行统计,如表1所示。三角洲前缘的水下分流河道砂体碎屑颗粒较粗,粒间孔隙发育,比天然堤砂体孔隙度高4%~6%,易形成良好的储层。另一方面,分流河道砂体胶结作用较弱,有利于原生孔隙的保存和后期次生孔隙的发育。砂岩的沉积类型控制

表1 姬塬地区延长组沉积微相类型统计

着储层的质量,水下分流河道好于天然堤,单砂体厚度也影响着储层的物性,水下分流河道中心好于河道侧翼。

2.3成岩作用特征

姬塬地区延长组埋深2 500~3 000 m,对应古地温100~120 ℃,根据碎屑岩储层成岩阶段划分标准,研究区储层的成岩阶段为中成岩阶段A期,部分进入中成岩阶段B期[15]。机械压实作用和胶结作用控制着早期成岩,成为主要的破坏性成岩作用。姬塬地区延长组砂岩中长石和岩屑等柔性颗粒接触紧密,原生孔隙快速减少;而适量的石英、重矿物等刚性颗粒会形成抗压骨架,降低原生孔隙损失;长石和岩屑等易溶颗粒,在黏土矿物交代作用和干酪根热解形成的酸性水作用下,形成大量溶蚀孔隙,溶蚀作用成为主要的建设性成岩作用。砂岩中次生孔隙异常发育,占总孔隙的80% 以上,成为主要的储集空间。次外,成岩阶段形成的微裂缝,既是有利的储集空间,也是油气运移的重要通道。

研究区储层中黏土矿物以伊利石和伊蒙混层为主,绿泥石含量较高。砂岩中黏土矿物主要为片状、丝状伊利石和薄膜状绿泥石,硅质矿物可见晶型良好的自生石英,石英加大可达Ⅱ级-Ⅲ级,可见晚期形成的铁方解石、铁白云石等自生矿物。姬塬地区延长组储层的成岩演化序列为:早成岩阶段的机械压实→早期绿泥石膜形成→早期硅质加大形成→早期钙质胶结形成→伊蒙间层→绿泥石、伊利石充填孔隙→早期长石溶蚀→有机酸大量进入→长石强烈溶蚀→高岭石充填孔隙→晚期石英胶结→铁方解石出现→铁白云石出现。

2.4剩余压力特征

剩余压力研究是进行成藏动力分析的一项重要内容,最常用的方法是平衡深度法[16-17]。在声波时差和深度剖面上恢复泥岩正常压实曲线,建立泥岩正常压实的表达式,通过声波时差、孔隙度和地层压力三者的关系,计算得到目的层的剩余压力。

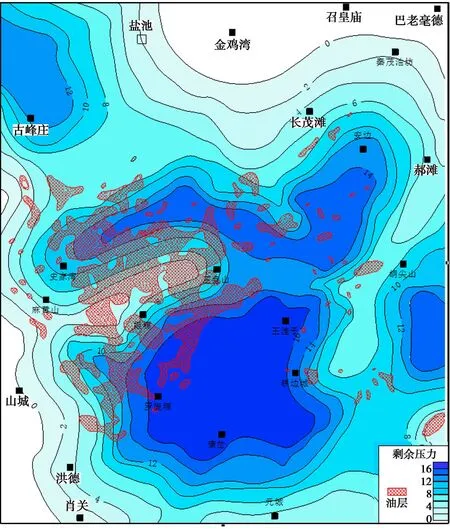

姬塬地区长7油层组剩余压力和油层平面分布如图2所示。由图可知,在研究区长7油层组,剩余压力普遍存在,姬塬、王洼子、铁边城、康岔和罗庞源为剩余压力高值区。研究区中部剩余压力一般大于10 MPa,说明该区带排烃动力大,有利于油气的初次运移。整体上看,剩余压力高值区附近也是油气主要聚集区,但二者并不完全重合,说明剩余压力只是影响油气聚集的重要因素之一。

3成藏模式

3.1生储盖组合类型

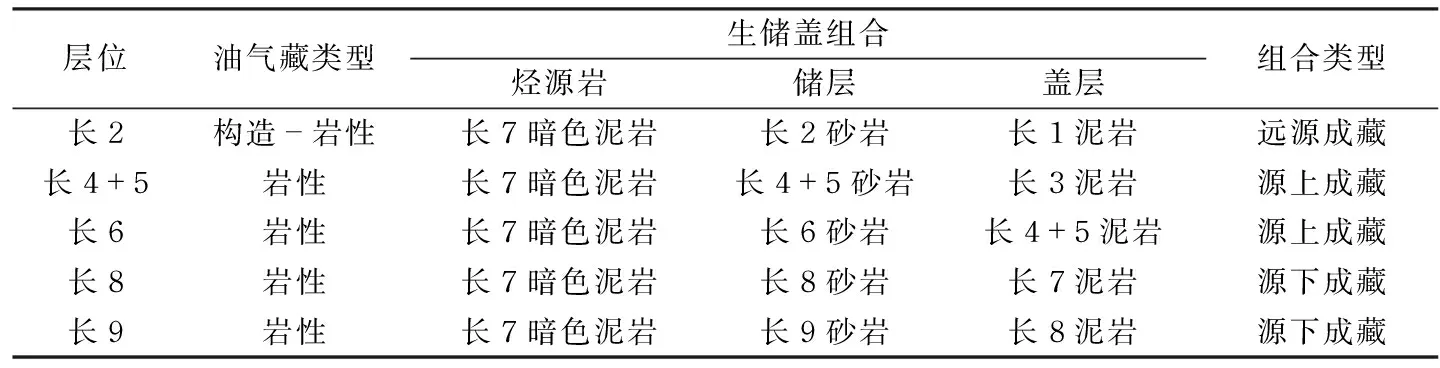

在鄂尔多斯湖盆沉积演化控制下,姬塬地区发育了多套砂-泥岩互层的有利生、储、盖组合,其中砂岩为油气提供储集空间,泥岩提供有利封挡条件,为多层系复合油藏的形成奠定基础。姬塬地区主要形成5套最有利的生储盖组合,如表2所示。

图2 姬塬地区长7油组剩余压力和油层分布图

3.2 成藏模式

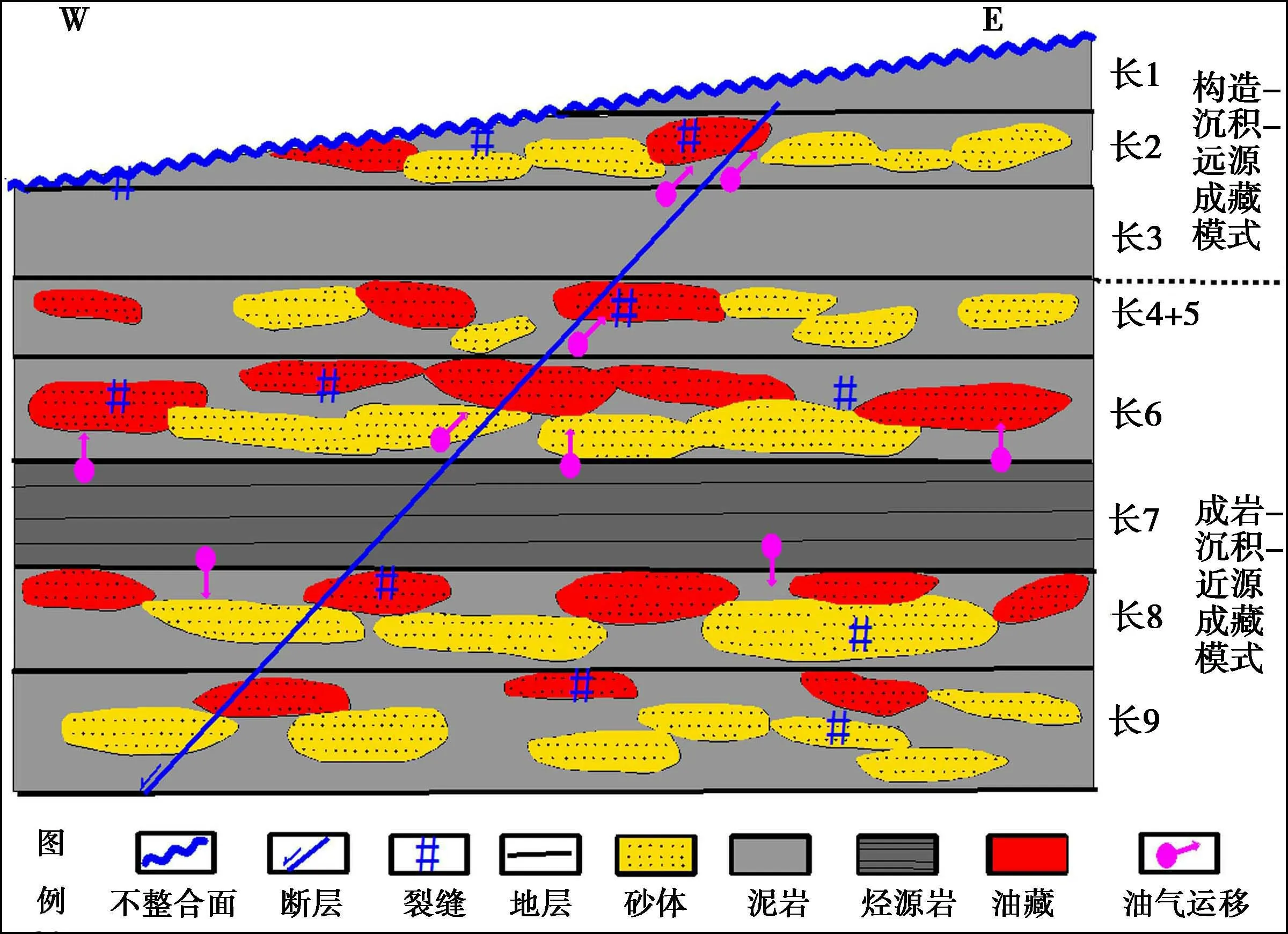

通过对成藏主控因素分析,烃源岩、沉积作用、成岩作用和剩余压力是姬塬地区成藏的4个主控因素。但不同成藏要素对不同层系油藏的控制作用有所差异。总体上,从长2到长9油层组,沉积和成岩的控制作用逐渐增强,构造的控制作用逐渐减弱。距离长7烃源岩越远,烃源岩的控制作用越弱。剩余压力是油气垂向运移的主要动力,距离长7烃源岩越远,剩余压力的控制作用越弱,垂向运移减弱,侧向运移增强。分析认为姬塬地区主要存在2种成藏模式,如图3所示。

(1)成岩-沉积-近源成藏模式。长7烃源岩生成的油气通过垂向运移,向上在长6和长4+5油层组聚集成藏,向下在长8和长9油层组聚集成藏。成岩-沉积-近源成藏模式的特点是:油气藏类型以岩性油气藏为主,源-储配置样式为储层与烃源岩直接接触或邻近;输导体系为砂体、裂缝-砂体复合体;运移动力主要为剩余压力,其次为浮力;成藏主控因素为溶蚀孔隙、水下分流河道和优质烃源岩。该成藏模式在姬塬地区广泛分布。

表2 姬塬地区延长组油藏生储盖组合类型

图3 姬塬地区延长组油气成藏模式

(2)构造-沉积-远源成藏模式。长7油层组与上部地层存在较高的剩余压力,长7烃源岩生成的油气能够通过连通的叠置砂体和裂缝,较长距离向上运移,在长2油层组砂岩聚集成藏。构造-沉积-远源成藏模式的特点是:油藏类型以构造-岩性油藏和构造油藏为主,源-储配置样式为间隔式或跨越式接触,输导体系主要为裂缝、砂体-裂缝组合;运移动力主要为浮力,成藏主控因素为通源断裂、局部构造和分流河道。该成藏模式主要分布在姬塬地区东北部。

4结论

(1)姬塬地区长7油层组是在湖侵和缺氧的环境下形成的暗色泥页岩,有机质十分丰富,为主要烃源岩。长7烃源岩的总有机碳、总烃含量、氯仿沥青含量、热解烃产量等指标总体达到好烃源岩标准,具有较强的生烃能力。

(2)烃源岩、沉积作用、成岩作用和剩余压力是姬塬地区成藏的4个主控因素。优质烃源岩为油气藏的形成提供物质基础;沉积作用形成的分流河道砂体和成岩作用的溶蚀孔隙为油气储集提供空间;剩余压力为油气运移提供主要动力,油气在剩余压力梯度的控制下,沿垂向叠置的砂体和裂缝运移,形成多层系复合油藏。

(3)对于多层系复合油藏,主控因素对不同层系油藏的控制作用有所差异。从长2到长9油层组,沉积和成岩的控制作用逐渐增强,构造的控制作用逐渐减弱。剩余压力是油气垂向运移的主要动力,距离长7烃源岩越远,剩余压力的控制作用越弱。姬塬地区主要存在两种成藏模式:成岩-沉积-近源成藏模式主要分布在长4+5、长6、长8和长9油层组;构造-沉积-远源成藏模式主要分布在长2油层组。

参考文献

[1]杨伟伟,柳广弟,刘显阳,等.鄂尔多斯盆地陇东地区延长组低渗透砂岩油藏成藏机理与成藏模式[J].地学前缘,2013,20(2):132-139.

[2]楚美娟,李士祥,刘显阳,等.鄂尔多斯盆地延长组长8油层组石油成藏机理及成藏模式[J].沉积学报,2013,31(4):683-692.

[3]宋凯.鄂尔多斯盆地杭锦旗探区成藏条件分析与区带评价[J].石油地质与工程,2013,27(5):10-13.

[4]叶博,梁晓伟,李卫成,等.鄂尔多斯盆地陇东地区侏罗系油藏分布规律及成藏模式[J].新疆石油地质,2014,35(6):659-663.

[5]马轮,王海军,程鑫,等.鄂尔多斯盆地LF地区长6油藏主控因素及有利区预测[J].石油地质与工程,2012,26(3):6-10.

[6]赵靖舟,白玉彬,曹青,等.鄂尔多斯盆地准连续型低渗透-致密砂岩大油田成藏模式[J].石油与天然气地质,2012,33(6):811-827.

[7]赵卫卫,杨云祥,宋和平,等.鄂尔多斯盆地下寺湾地区长7致密油地质特征及成藏主控因素[J].中南大学学报(自然科学版),2014,45(12):4267?4276.

[8]付金华,李士祥,刘显阳,等.鄂尔多斯盆地姬塬大油田多层系复合成藏机理及勘探意义[J].中国石油勘探,2013,18(5):1-8.

[9]李学标,王建民.陕北志丹西区长3油藏控制因素分析[J]. 石油地质与工程,2014,28(2):76-79.

[10]庞军刚,李赛,杨友运,等.湖盆深水区细粒沉积成因研究进展—以鄂尔多斯盆地延长组为例[J].石油实验地质,2014,36(6):706-711.

[11]喻建,杨亚娟,杜金良.鄂尔多斯盆地晚三叠世延长组湖侵期沉积特征[J].石油勘探与开发,2010,37(2):181-187.

[12]陈立军,王乐,何文忠,等.鄂尔多斯盆地下寺湾油田原油地球化学特征及油源对比[J].石油地质与工程,2014,28(4):51-54.

[13]王琪,禚喜准,陈国俊.鄂尔多斯西部长6砂岩成岩演化与优质储层[J].石油学报,2005,26(5):17-33.

[14]程俊,李红,雷川.鄂尔多斯盆地姬塬地区长6储层成岩作用研究[J].岩性油气藏,2013,25(1):69-74.

[15]朱鹏辉.陇东地区长8油层组储层特征及成岩作用研究[J].石油地质与工程,2015,29(6):53-56.

[16]赵焕欣,祝军.用声波时差预测地层压力的方法[J].石油勘探与开发,1995,22(2):80-85.

[17]刘震,陈凯,朱文奇,等.鄂尔多斯盆地西峰地区长7段泥岩古压力恢复[J].中国石油大学学报(自然科学版),2012,36(2):1-7.

编辑:党俊芳

文章编号:1673-8217(2016)03-0028-04

收稿日期:2016-01-06

作者简介:钟张起,1975年生, 1995年毕业于重庆科技学院地质专业,在读博士研究生,主要从事油气田地质勘探、开发工程、二氧化碳驱等方面科研工作。

基金项目:国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”(2011ZX05001-004)资助。

中图分类号:TE 122.3

文献标识码:A