种在心田里的风景

2016-06-25陈小奇

陈小奇

种在心田里的风景

陈小奇

一

中国水墨山水画的起源、变迁、发展和成熟,可以说是一笔糊涂账。尽管历史上对山水画的发展脉络、它的图式及精神内核,似乎有清晰的辨识和说法。但是,由于许多人文史料的缺失、逻辑关系的紊乱,甚至艺术史论家的门户之见,使得许多对山水画家及其经典作品的评说,大多来自作者主观的臆断,有的甚至不能自圆其说。

中国水墨艺术是东方文化范畴内最具贵族气质的艺术样式,首先是因为水墨艺术的起源,它源自文人士大夫的味象澄怀,继而澄怀观道。他们不仅仅借助水墨艺术独特的工具材料,独特地表现自然物象,赋予物象以水墨的符号化表达,并借以表达自己的审美情愫,更着力于人文精神的释放。

唐宋及五代的山水大家,如范宽、巨然等,借水墨山水这一艺术样式,诠释中国人的宇宙观,既表达自己对自然的崇敬和热爱,同时,也表达一种个体人格精神和道家天人合一的哲学思想,那种高迈、巍峨、挺拔、森严,无一不体现了人对造物主的敬畏和景仰。

明朝的仇英等吴门画派,则让中国山水画进入一种苍白无聊的境地。他们拘泥于陈冗规范的技法,忽视了内心的激荡,又不愿放弃文人的表面腔调,纠结于某种陈腐的样式,在构图、造型以及意境上不敢越雷池一步,让中国山水画进入一种不尴不尬的瓶颈状态。

而清朝的石涛似乎是上天派来拯救中国山水画的天才。他重拾画家本人的学养和经历所构建的诗意情怀,回归绘画本体精神,以过人的精力和无与伦比的纯粹,真诚地描述生活中的烟火味,纵情地释放个体的激烈情怀。他让绘画彻底回到了绘画本身。

然而,清代是一个奇怪的朝代,它让造物主创造了一个了不起的石涛,带领明末中国山水走出了窘境。可是,它又让造物主创造了另一群同样了不起的画家,那就是金农和朱耷以及扬州八怪,还有伟大的陈老莲。

金农和朱耷,也许是由于出身皇室、贵族的原因吧,一方面,他们骨子里具有与生俱来的皇权意识,无法卸掉贵族气质的仪态;但另一方面,残酷的现实又让他们陷于痛苦的煎熬,这种本体意识与生存环境的巨大落差,让他们的内心处于精神分裂的状态,那么,拯救自身的唯一出路便是借水墨之载体,释放心中的落寞与孤独。

金农与朱耷二位,一个卓尔不群,一个遗世独立,他们一方面学养丰厚,文气十足,思想敏锐,明察秋毫,赋予了山水画、花鸟画更多的人文精神和贵族情怀;但另一方面,又将石涛辛苦构建的绘画本体主义彻底击溃。时至如今,我们仍然无法释怀的是,你该崇尚石涛还是该膜拜金农、八大呢?我们无法做出选择。

就山水画而言,近代的黄宾虹确实称得上是一位山水大家,他的过人之处,在于他彻底地突破前人山水画的画笔程式桎梏,在绘画本体上寻求到了一种最具人文涵养的笔墨意识,这就是浑厚华滋。正如他自己所说:“士夫之画,华滋浑厚,秀润天成,是为天宗,得胸中千卷之书,又能泛览古今名迹,炉锤在手,矩从心,展观之余,自有一种静穆之致,扑入眉宇,能令目睹者矜平躁释,意气全消。”黄宾虹关注的和想表达的,无疑在于山水画中的人文涵养和书卷气息。他的笔墨和线条感性而不失法度,初观似乎纵横散乱,苍莽狼藉。退而观之,却能感受到混而不乱,风骨嶙峋。黄宾虹继石涛之后让水墨山水重新回归了绘画本身。

齐白石的山水画,一扫前人繁文缛节,直奔山水精神灵府,他以雄健老辣、不失苍润的花鸟笔墨,极其简洁地概括出山水物象的精神魂魄,清逸朴拙,气象恢宏,超出象外,自立逸格。

面对前贤巨匠铸就的一座座艺术丰碑,我们整整一个世纪都陷于一种困惑和迷茫。尽管许多当代山水画家们都在占山为王,各领风骚,但是,有几个看客会真正地心服口服呢?有敬畏传统者,一头栽进去,没有几个出得来,仅食残汤剩饭,却把拾人牙慧当作俘获了真传而沾沾自喜。开口谈气息,闭口谈古意。但气息绝不仅仅是须髯飘飘,古意也不仅仅是布扣芒鞋。有的人把颠覆传统作为己任,美其名曰,乱搞乱发财。瓢盆碗筷,敲响了便是音乐。花样翻新,名堂玩尽,面对市场竭尽媚态,巧笑倩兮……可是,舍弃底线、颠覆传统的结果,往往会是越玩越心慌,最终将会是竹篮打水一场空。

当然,即使处在我们这一价值观相对迷乱、传统文化几近坍塌的时代,仍然有一批真正的做学问的艺术家在迷茫和困惑中奋起前行。譬如杜大凯、李宝林、卢禹舜、姚鸣京等,他们师古而不泥古,既能守住笔墨底线,又能广纳百川、熔古铸今,并努力将他们各自对水墨山水的理解、探索所得来的独特的艺术语言,推向一个别人难以企及的极致。

二

站着说话不腰痛。我画人物经年,却特别喜欢水墨山水画,在展览会上面对独特的水墨山水,心田里常常涌起一阵阵无法自已的涟漪。可惜,这种幸福时光太少,大部分水墨山水画,让人望而生厌,瞟一眼就想迅速逃离,我大言不惭地和好朋友说,如果哪一天,我也来画山水画,绝不狗屎,一定牛粪。可是,牛粪也是粪。今年正月,我真的胆大妄为地画了一批连牛粪都不如的水墨山水。

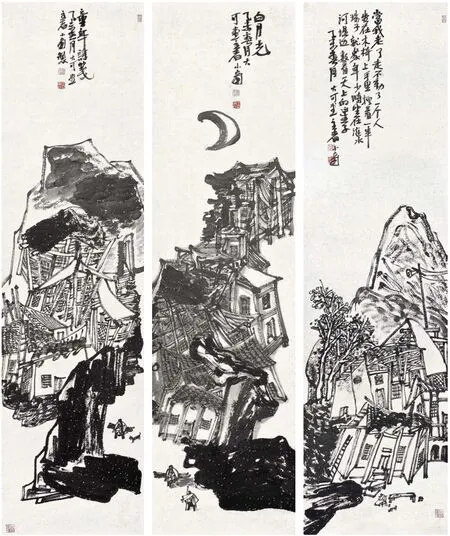

准确地说,这一批水墨山水,应命名为水墨风景,而且,这风景并非传统,也非客观物象,而是种植在自己心田里几十年的心象,我把这一幅幅心象物化成了具有符号意义的“墨象”。

小的时候,跟父亲学酿酒,父亲告诉我,熬酒首先要好米,好酒药子。将生米煮成熟饭,要干湿得当,将碾成粉末的酒药子与饭拌和,要均匀,要湿润适度,把拌了酒药子的米饭放置于箩筐里时,要压上棉袄和稻草,让其发酵。及至酿酒时,柴火要控制,火太旺容易烧锅,火太弱难以汽化。火的控制,有句关键语:人要真心,火要空心。头锅酒太烈,二锅酒清香醇厚,刚刚好。到了三锅、四锅的时候,父亲总会眯着眼,咂咂嘴,尝一小杯米酒,然后摇摇头说:“天上到地下,太长了,太长了,冒味儿。”

现在想起来,酿酒和水墨创作何其相似。好材料、好心情、好技术,再加上度的控制,方能酿制出醇厚清香的米酒,方能创作出氤氲醇厚、朴质苍茫、恰到好处的水墨画。可见度的把握是成败的关键。而水墨画的耐品、耐读何尝不是度的把控呢?

几十年的光景,悠然间如梦境一般恍惚,读过不少古代山水作品,也游历过不少风景名胜,面对巍峨的山峦和破败坍塌的村寨,也有过无数次的对景写生。但是,我读过的风景似乎都有着一个个如泣如诉的故事。每一片山崖、每一线溪流、每一缕轻烟、每一团雾岚、每一座断桥、每一株枯树、每一丛灌木乃至每一幢坍塌的古镇废墟,如青铜古董,它们的形状、色泽、肌理、气质,都会让我叹息不已。我会从中感受一种来自大自然和人类本身的悲剧般的摧毁力量。

有人发现了“暴力美学”,“暴力美学”在成龙的电影里面似乎诠释得淋漓尽致。而我在这种被人类和自然的暴力所摧毁的“物象”中,感受到了一种“英雄寂寥”和“美人迟暮”的沧桑和厚重,我称之为“悲剧的映象”。这种映象就是我眼中的物象,这种“悲剧的映象”潜藏在物象的骨子里面,外在地物化为猩红、墨绿、枯黄、深灰、幽蓝等乱七八糟的色相,而当你眯缝着眼睛,细细地打量时,这一切的一切,又都幻化成一帧帧水墨,这种物象幻化成“心象”,如一道道风景,栽在你的心田,就再也无法移植。

我不想避讳,我喜欢表达带有一点“暴力美学”烙印的、富有“悲剧映象”的风景。因为这是我几十年来的经历,多少文化遗址,如今只剩下残垣断墙,这其中,有的是岁月的侵蚀、自然的摧毁,有的是人为的浩劫。我们从不缺少智慧,也不缺少创造,但我们缺少对本民族优质的文化遗产的珍视和守护。漂亮而可爱的小外孙女熊曼常忍不住问:“嘎嘎,为什么你画的房子都是歪斜的呀?”我只好如实地告诉她:“因为我看到的房子大部分就是这样歪歪斜斜的哦。”

小时候放牛,泡在涟水河里长大,记忆最深的不是河埠上安装的一座座水桶车,叽昂叽昂地缓缓转动着庞大的车轮,一桶桶地将水提到河岸上并倒在水槽里,而是河边的男人们,手持自制的火药鱼雷,光着身子,摇一叶轻舟,尾随着一群翘嘴鱼,见河岸上没人,便点燃鱼雷,轰的一声巨响,河里的水面上,便漂着白晃晃的一片被炸伤的翘嘴鱼。此时,岸边的男人、女人,好像突然从天而降,那鱼雷声有如冲锋号,岸上的男人们一个个手持小渔网,飞快地将自己脱得精光,箭一般射进河里,抢捞被炸翻的鱼。而岸上往往站满一岸的女人看热闹,呐喊、疯笑不绝于耳,粗话、痞话信马由缰。嘿嘿,涟水河,这沧浪之水怎么就养育了这么一群粗野狂放、纵情恣肆的草民呢?但正是这般草民,不扭捏,不做作,不矫情,就像湖山段的黄土地长出来的灞边柳,自生自灭,任由砍伐,尽管伤痕累累,如遇春风,也会妩媚。这般常常被官方称之为“刁民”的草民,恰如另一道人文风景,凝铸成一群樵者、渔者、耕者,成为栽在我心田里的风景中不可或缺的点缀。

当我沉醉于传统水墨山水的时候,我无法摆脱它的东方哲学和人文精神的束缚。如果要霸王硬上弓,就只有戴着镣铐跳舞了。

对于自然中的客观物象,鲜活自然没错,但同样“是一千个读者心中有一千个哈姆雷特”。我欣赏杜大凯式的移植与概括。实际上,将自然物象通过心象的过滤,提纯,演变成纸上“墨象”的时候,感动我们的不会是自然中客观的存在了,让我们为之震撼和感动的,应该是“墨象”中的每一根被赋予生命和精神的线条了。说到底,水墨画的艺术,便是线条的艺术。线条本身既是形式,又是内容。所以,守住笔墨线条,就是守住了中国水墨画的底线。因此,如果我被一幅水墨风景深深地吸引了的话,兄弟,那是因为这幅水墨风景中笔墨线条的无与伦比的气质,以及由这些无与伦比的线条构建和编织的音乐感和节奏,梦幻般地融化了我。

油画家毛焰特立独行,雄踞南艺,据说其母校中央美术学院多次伸出橄榄枝,可他就是不肯过江东。

当下,艺术界变成了江湖,王者横行,按理说,毛焰的内心应有王者之气,但他只说,生活中我并不是一个安静的人,相反,甚至可以说很放纵,只有进入绘画当中,我才会沉静下来。他还说,再好的东西都得有所克制,任何东西都是互相平衡、互相制约的,因此,我十分警惕没完没了的深入。

艺术应是多元的,中国水墨画的线条,讲究力透纸背,讲究起承转合、一波三折,可是,军营中直线和方块的韵律,更让人热血沸腾。

也许,过惯了苦日子,做梦都想一口气吃三大碗红烧肉,相反,呷滑了喉咙的富人们,成天想到乡里去呷一把好青菜。那么,水墨的造型用线,同样不应一个调子、一个风格。世界上所有的人都迈着马步唱《江南style》有意思吗?

艺术的价值在于创造,在于独特而卓越。

一个黄宾虹影响几代山水画家,并不是坏事,但奋斗几十年,就为了克隆一个张宾虹、李宾虹,就不一定是好事了。

看多了《西施浣纱》,真想来几曲《霸王别姬》。我私下里和朋友说,我渴望汉唐雄风。树活一层皮,人活一口气。真诚地释放郁结于内心的诗意情怀,让自己灵魂获取片刻安宁,这也是人格尊严的自我救赎。

少年时的我,曾这样无奈地离开了自己的家乡,背负一个草绿的旧行囊,怀揣着父亲给我写在一个信封上的地址,我第一次坐火车,便去了千里之遥的江西乐安。那年我十五岁。火车的尽头是离乐安县城约七十里的江边村,抵达时已是深夜十一点左右。天突然黑了脸,紧接着便是瓢泼大雨,火车上的旅客大都寻找到了归宿,而我却在大雨中漂泊,只有远处小镇上灯火明灭,我很久很久地朝着家乡的方向……分不清是雨水还是泪水滂沱,后来在二姐夫的推荐下,我去了乐安县的一个矿山学做木工,再后来学烧木炭,在家乡时曾经做过砖瓦匠,短短几年,我为活着体尝着各种生活。如今回想起来,那些艰苦的日子让我很早就懂得人生的不容易。更有意思的是,诸如窑洞、瓦棚、砖厂以及倒挂悬岩的苍松,层层叠叠的山岩,数不清的断桥、残垣、庙宇,这一道道颓废的风景,构成一帧帧残缺而悲凉的心象,没商量地扎根在我的心田,陪伴到我青丝飞霜。渐渐地,这一幅幅残缺而悲凉的心象,竟然像诗一般在我的心田激荡。

一个杰出的山水画家本应该是一位卓越的诗人,尽管,这位画家并不一定懂诗。

三

我以为,水墨风景画的创作,有三点至关重要,一是笔墨精神,二是烟火味,三是现代意识。笔墨精神,指的是笔和墨里所蕴含的文化涵养、价值判断,以及美学内蕴。烟火味,指的是浓郁的生活气息,指的是每一个鲜活的、彰显个性的“味象”。

笔墨精神和烟火味,是每个水墨画家都在关注和日日修炼的,而现代意识则只有少数水墨画家在关注,我喜欢在我的画里体现一种水墨纵横的气象,我想刻一枚闲章:水墨纵横。我除了喜欢水墨本身的痛快淋漓、放浪形骸之外,更在意传统水墨画中的笔墨精神的吸纳。有意思的当代水墨画,应该在纵的坐标(即传统)和横的坐标(即现代意识和烟火味)的交叉点上,寻找自己的艺术创作的坐标点。

多少年来,水墨山水画需要革命、需要创新的口号,振聋发聩。但水墨山水画的革命为何物,创新为哪般呢?窃以为,水墨山水画的创新和革命,说到底就是图式的创新和革命,就是水墨画的现代意识,如果绘画没有找到自己独有的具有现代意识的图式,也没有笔墨底线支撑,一切都是废话。皮之不存,毛将焉附。中国水墨画和西方油画,除了工具材料的区别以外,最重要的区别在于透视关系的区别,西方油画讲究焦点透视,而东方水墨则完全是“可居可游”的散点式透视。但传统的散点式透视,还是建立在三维空间的表达层面,而现代绘画的现代气息,恰恰是吸收了民间绘画中的二维平面的谋篇布局。二维平面的谋篇布局有如将军临阵,沙场点兵。有时层层叠叠,重兵问斩;有时包抄迂回,虚张声势,兵不血刃;有时旌旗翻卷,锣鼓齐鸣,人仰马嘶,直至横尸遍野,血流成河,俄顷,电闪雷鸣,一场暴雨过后,复归平静。绘画犹如一场战争,有勇有谋者得天下。当然,如果在这场战争中,有人不幸被流弹击中,从此悄然离去,也不要懊悔,胜败乃兵家之常事嘛。这种化三维为二维的变化,可以说是图式变化中最关键和最有意味的变化。

图式的变化中还包括物象造型的个性化、符号化,以及用笔用线的感性化。或者通过量的积累,有了质的飞跃之后的独家绝技。所谓独家绝技,就是自己摸索到的一种自我程式。另外,就是色彩的突破。传统的水墨画以墨为主,墨分五色,把丰富多彩的客观物象,用水墨的方式来归纳和表达,世界那么缤纷,我只撷取那一帧纯粹的黑白,这是中国人的智慧。但是,现代水墨画,可以以水墨为主,再渲染一个极具视觉情绪的色调,如忧郁的蓝、明亮的黄、暧昧的紫、热情的橙、燃烧的红、静寂的黑、神秘的灰……

在今年创作的这一组水墨风景中,我坚持纯粹,每幅风景画只考虑某几种相关的元素的组合和重构,不追求完美,也不追求面面俱到。与皴擦点染相比,我更在意书写线条的生命意识,刻画物象边界轮廓线的恣肆纵情并小心收拾,理性体会线条的逆顺拿捏和笔墨的纵横捭阖。同时,掌控呼吸与毛笔在纸上运行腾挪的节奏关系。

中国的传统水墨山水画中,文人士大夫们描述的是他们心目中所向往的桃花源式的精神家园,表达安静、雅逸、空灵、虚净的境界,表达类似“枯藤、老树、昏鸦,小桥、流水、人家,夕阳西下,断肠人在天涯”的诗境,这种传统的山水情境是一代代山水画家永远的唠叨和梦呓。我也不讨厌这种情境,但我的内心告诉我,做人和作画,可贵的是胆识和忠诚。因为种植在我心田里的风景大都是沧桑和苦涩的,而这种沧桑而苦涩的环境中,当然,就不配点缀那种矜持的高贵了。我更愿意干脆撕裂那种伪装的高贵和缱绻的脂粉,还我本来的草根情怀和平民意识,还我骨子里的血性与粗鲁。

汉唐雄风,其实是一种气质。就像俄罗斯人喜欢看冰球比赛,因为冰球比赛中所有的争执,最后都靠拳头来解决。如果一团和气地分出胜败,看客们会失望而归,俄罗斯人欣赏诗歌,同时也喜欢决斗。我没福气生在汉唐,但我可以以水墨为载体,表达一种汉唐精神。具体地说,我喜欢直的线条与方的造型,以及线条纵横捭阖时所体现出来的力量和胆略,直线与方块常常能让人感受到干净、清爽、纯粹,且富有现代构成味。从人类文明发展史的角度看,人类首先使用的记录狩猎等活动的画在岩穴上的标记,就是直线。自然的直线是最原始和最朴质的线条,这种直抒胸臆的拙朴厚重的直线,代表了人类文明初始阶段的纯真和质朴,一波三折式的书法用笔,实际体现了人类文明的进化,也代表了文化价值意义的判断,这时的线条,染上了文化人内心的激越与诗性,从这种意义上来说,质朴厚重的直线,可以说是一种返璞归真,回归原始,回归混沌鸿蒙,也就是回归纯真和质朴,其实,最原始的就是最现代的,最简洁的也就是最丰富的。

干净、清爽、纯粹只是水墨风景画中的一种境界,水墨风景还得要讲究笔法、墨法。黄宾虹在论笔墨时就强调过,用笔不可偏柔,也不可偏刚,偏柔易浮滑,浮滑易市井,偏刚易霸悍,霸悍易江湖。当然,王憨山先生所谓的“一味霸悍”,应指的是胆量和气魄,而不是宾老所鄙夷的“霸悍”。

我理解的传统的用笔方法,如中锋用笔一波三折、力透纸背,用湖南人的话讲,就是用笔要有辣味,这种辣味渗透在多种笔墨规范之中,譬如,侧锋、逆锋、散锋、皴擦、点染。这一切都应在大的中锋用笔的规范之下,气沉丹田,笔笔辛辣,如锥划沙,如犁铧耕地,亦如纤夫负舟过险滩,不得须臾松懈。

石涛论画云,千笔万笔复一笔。也就是说,一幅写意水墨画,从起笔到落笔的过程,就是一次大呼吸的过程。这一幅画中所有的小呼吸,都应当纳于这一大呼吸的节奏,它的结构、气韵、轻重、枯润,都将服从于这一大呼吸的境界。

深深的一次大呼吸,呈现出一个活生生的大写的自我。

一直以来,人们在品评水墨山水画的时候,首先强调的是“气韵生动”,再才是骨法用笔,应物象形,传神阿睹。而气韵生动中的“仿兮佛兮,其中有象”,是一种转瞬即逝的感觉,是一种变幻莫测的神秘。我认为,气韵也是一种气息,一种流动的质感,一种闪烁于画者内心的灵光。它是自然而然从挥写中流露的,过分的制作会使画流于匠气。写意水墨的本质是一个“写”字,只有在解衣盘礴般的纵情抒写之中,表现生活中的烟火味,那才会使笔墨更趋生动和鲜活,更具诗意。

于我而言,种在心田里的风景,从物象到心象,从心象到墨象,它悄悄地孕育了几十年,如今,这“水墨风景”以自己的“墨象”的形式诞生,述说着的是一份集体乡愁,而乡愁的本质是在喧嚣和繁华的浮躁中试图寻觅一方精神净土。

心田水墨系列之五、之六、之七