我曾经有一个广播站

2016-06-24韩松落

[韩松落]

我曾经有一个广播站

[韩松落]

电影《走出非洲》里,有一句旁白:“我曾在非洲有一个农场……”

如果有一天,我终于可以回忆了,我的开场白也许是:“我曾经有一个广播站……”

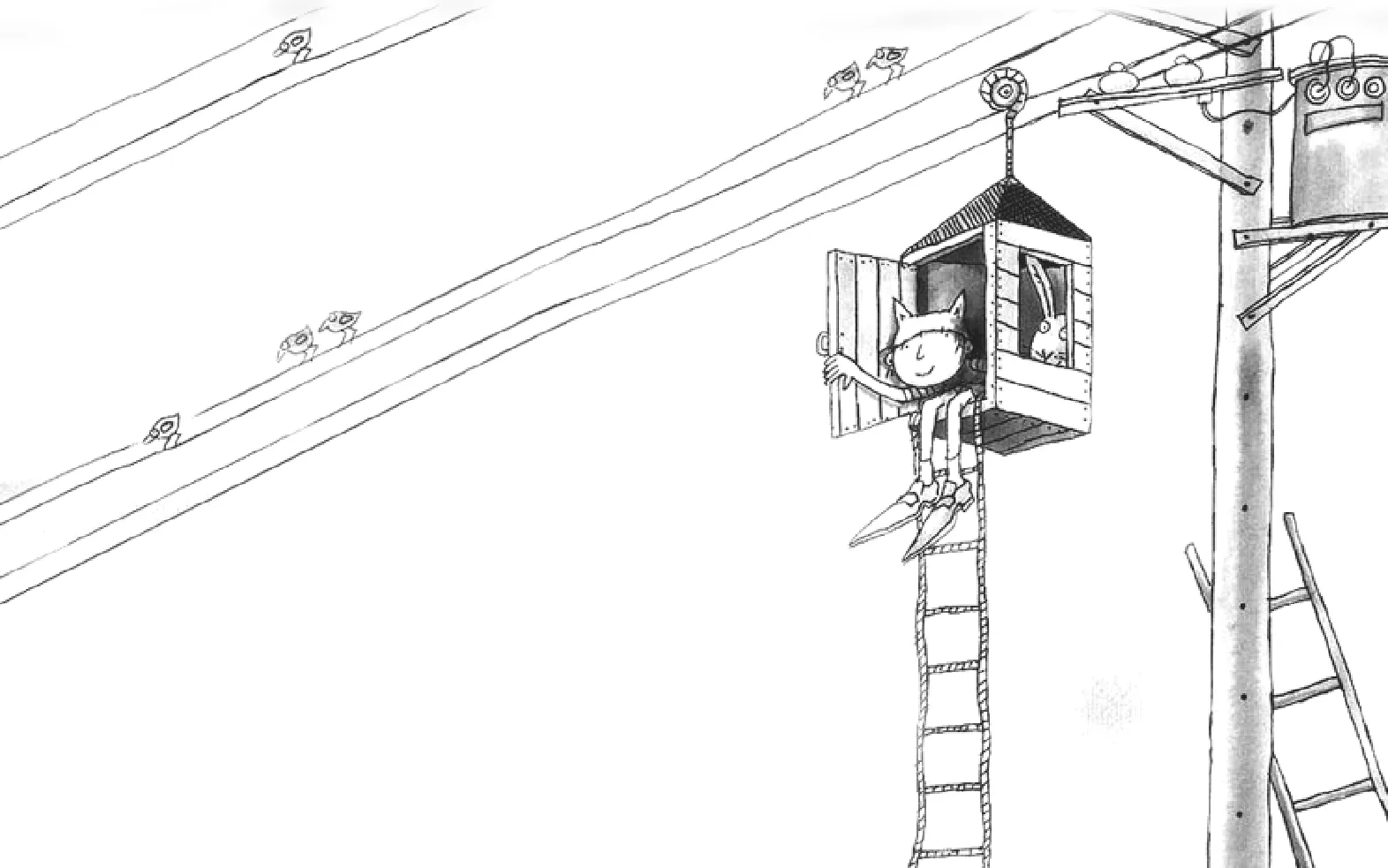

广播站在文科楼的一楼,那幢楼,是苏联专家留下的俄式老房子,有宽大的旋梯、木头雕花的扶手、狭长的木框窗户,地是水泥的,抹得异常光滑,做成青砖的样子,房顶很高,有三米还是四米?也许是十八岁的我还太矮小了。

楼前楼后,都是花园,丁香生长了有五十年以上,或许已经成了精怪,开花的时候,整个院子都像是被雪盖了,晚上被月光一照,白茫茫的花朵下面,是黑黑密密的枝柯,总有点妖异。还有大簇的迎春、小黄菊、碧桃,一季接一季地开着橙黄猩红的花,松柏的枝条遮天蔽日,一直伸到楼顶上去,几千几万只鸟停在那里,忙着发出自己的声音。

广播站就在那里,但广播站不是我的,我只是在1993年被选中,成为那里的播音员,1994年的春天,我甚至离开了宿舍,住进了广播站。每天早上六点三十分,我打开广播,放出第八套广播体操,中午十二点,转播虹云主持的《午间半小时》,下午四点,开始准备播音,五点,播音开始,在《查拉图斯特拉如是说》的序曲《日出》之后,我们用半个小时播报学校的新闻、念同学的散文和诗歌,念《中国青年报》上的新闻,最后用半个小时来播放音乐。

话筒最开始是冰冷的,在话筒前说话,让它从架设在建筑物上的音箱和高音喇叭里传送出去,是恐怖的,电线也是如此复杂,设备如此庞大,指尖触一下,或许就有触电的危险,但渐渐它们温暖起来,在夜半时候醒来,和闪着寒光的机器对峙,也不是那么恐惧了。几百盒磁带藏在抽屉里,从《梅娘曲》、朱逢博到《小芳》,到詹姆斯·拉斯特和喜多郎,还有美国20世纪60年代民歌,对于18岁的孩子,那太多了,怎么听都不够。我从它们那里获得了自由,为这自由感到兴奋,甚至有滥用这自由的嫌疑。我渐渐在广播操前,加上一两首我喜欢的歌,早上,是《黎明不要来》,如果是下雨天,《午间半小时》前,会被我加上一首和雨有关的歌。我不只念同学的散文和诗了,我还念《中国青年报》上的《冰点》,念我所喜欢的李方的时评,念海子,念米斯特拉尔,念《尤利西斯》末尾的“我是山花”、《死者》里“整个爱尔兰都在落雪”那样的段落,还有尤瑟纳尔的《王佛保命之道》和《一弹解千愁》,我用了半个月才念完。时至今日,我还为我的过分“强烈”感到不好意思,我像一个不合时宜的贞子,带着强烈的爱与恨,从电线、电波,还有现在的报纸、网络,一切可能的地方,随时准备爬出来。

音乐始终在所有记忆的背景上,孟庭苇、郑智化、王杰、台湾民歌、《金马奖电影歌曲》、同学送来的《音乐天堂》,都在,一打开记忆的匣子,就呼啸着来了,带着从高空的音箱里播放出来时那种模糊和回响,以至于直到今天,听到一段好的音乐,我头脑里,都会为它加上那种效果。

而记忆里的季节也发生了偏差,好像一直是夏天,我们在文科楼的窗台上坐着,荡着双腿,在楼顶上聊天,直到星星一下涌出来,我们在黄昏的野外漫步,芒草被落日镀上一层金光,星期天的下午,我们骑着自行车,去万里厂或者兰飞厂,大厂的星期天下午,道路宽敞,白杨树笔直,有种金灿灿的慵懒。

1996年,我离开学校,签合同的那天下午,走进校门,接替我的师弟,在广播里为我播放一首歌,《God Bless America 》。

离开那里,11年了,上天有没有佑护到我,我不知道,但是如果有回忆,它应当这样开头:“我曾经有一个广播站……