高职院校公共基础课的瓶颈与突破

2016-06-23赵冬梅

赵冬梅

(河北交通职业技术学院基础(思政)部,河北石家庄050091)

高职院校公共基础课的瓶颈与突破

赵冬梅

(河北交通职业技术学院基础(思政)部,河北石家庄050091)

摘要:虽然高等职业教育发展迅速,但高职院校中的公共基础教学同质化现象严重。公共基础课程设置上未能很好地与专业衔接,降低了在人才培养中的基础作用,造成师资浪费和发展滞后。要想合理设置公共基础课程,就需要在课程建设、师资匹配、专业对接等问题上有人才培养的深耕意识。

关键词:公共基础课;高等职业教育;同质化

一、问题的提出

高等职业教育是服务区域经济社会发展的教育,是为推动地区经济社会发展储备人才而设置。高等职业教育办得好的学校有四个特征:一是专业设置具有区域经济特征,与当地产业结构布局关联密切;二是品牌专业有明确的行业属性;三是人才培养模式上直接对接企业和岗位;四是特色鲜明无可替代。从河北来看,经历30多年的发展,有些高职院校脱颖而出,形成了自己的办学特色,如河北交通职业技术学院,河北工业职业技术学院等。但有些高职院校却依旧缺乏特色,进步缓慢。

那高等职业教育中的公共基础课程情况呢?目前看是变化最小的,各高校存在同质化现象。在体制架构、课程设置、与院校人才培养属性的匹配上均没有进行过深耕。但就特定的高职院校来说,更显性的问题则是公共基础课的二元地位,表现为名不副实,定位漂亮,但实际却是被边缘化的。

高职高专的学生学习时间是三年,完整的在校学习时间只有2-2.5年,有些学生甚至更少。大部分的学校在学生二年级的下半学期就已经允许学生开始漫长的实习,一般学校会鼓励学生通过实习寻求工作机会。有的学校学生在三年级上学期会返校学习,而有些学校就基本允许学生实习下去。这就带来一个问题,在学制依然三年的情况下,学习时间缩短至二年甚至更短,专业和基础课程的学习时间就必须大幅压缩。比较而言,有限时间的课程分配上,要优先满足学生对专业学习的需求,因此,一般高职院校压缩的都是公共基础课程。当然,公共基础课程中的体育、思政等课程因为受到国家的特别要求,课程设置相对变化不大,甚至在思政课程上,国家还专门设立了课程评估体系。但这是特例,不能用以说明大多数高职高专学校公共基础课程逐渐萎缩的现状。目前的情况就是这样,公共基础课程在一般的高职院校中看起来很“美”,但实操起来就“不美”,甚至有些大类公共基础课程如数学等,教师几乎整学期完全没有课上。

如何在高职教育中,让公共基础课程发挥其应有的作用?如何让公共基础课程很好地与基于行业企业而设置的专业相衔接?真正在人才培养中起到基础作用,摆脱尴尬的二元地位,突破现有的瓶颈,是高等职业教育人才培养中越来越不应忽视的问题,理清思路才能有效的解决现存的问题。

二、问题拆解

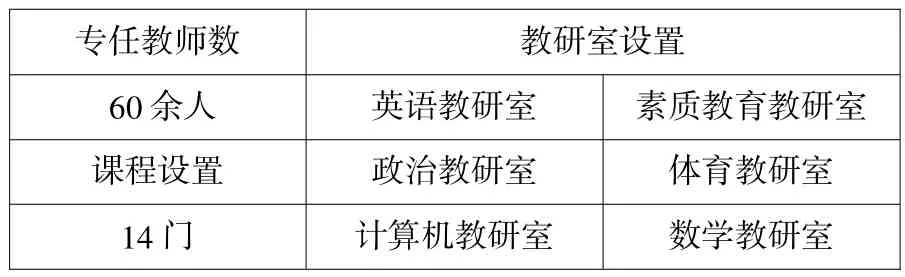

以下是某交通职业学院公共基础教学部设置情况。

专任教师数 教研室设置60余人 英语教研室 素质教育教研室课程设置 政治教研室 体育教研室14门 计算机教研室 数学教研室

具体到公共基础课程则主要集中在大一上课,个别课程如政治课大二年级也开设。更具体的看以下两个案例。

1.以数学教研室为例:数学在大一上学期开设,课程设置《计算机公共基础》和《Access数据库》2门,教师6人,平均周课时20学时。但大一的下学期教师就没有课了。数学教研室最大的问题是课程少、教师多。带来的后果有以下方面:(1)从对教师职业发展的角度看(业务提升、职称评审等方面)缺乏支撑。(2)不利于团结,降低教师收入,导致教师争抢上课。(3)从对学生发展的角度看数学课基本变成了计算机课。工科学生应该具有的基本数学思维没有获得支持,容易导致职业发展的瓶颈。

2.以政治教研室为例:政治教研室共有专职教师12人,兼职教师若干。开设三门课程,《思想品德和法律基础》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《形势与政策》,每位教师平均周课时12学时左右。政治教研室的问题主要体现在:教师上课班级多,个别教师可以周上课班级达到12个;教师批改作业和阅卷量巨大;兼职人员多。带来的后果有以下几方面:(1)重复性的教学给教师带来思维和精神上的疲劳,降低上课热情。(2)教师工作量被隐形化,作业及阅卷不计入工作量。(3)国家在思想政治教育上,一方面强调教师的专业性,另一方面又强调让领导干部走上讲台进行思想政治教育。这在实际操作中,就形成了思政教学没有专业性,行政管理人员如果想从事教学就来上政治课的局面。

观察以上案例,至少有以下问题值得思考:公共基础课对行业属性鲜明的工科类高职高专学校来说,它的价值和意义在哪里?依据什么设置的这些公共基础课?如果现行设置合理的话,师资过剩情况如何解决?公共基础课师资的专业建设如何规范?如果设置不合理的话如何解决存在的问题?

三、问题思考

1.对工科类高职高专学校来说,设置公共基础课程的依据是什么?这些课程与有鲜明的行业企业特色的专业教育关联是否紧密?这确实是值得反思同时也是具有广泛意义的问题。当前,国内高职高专院校同质化倾向严重。从基础教学部机构建制,行政和教学人员配备,到公共基础课程设置,各高校情况都非常相似,具有相同的属性和境遇。例如,覆盖范围广泛;课程门类分散;一般学校里的公共基础部是人员最多的教学单位;非专业教学,服务各个专业教学单位;没有自己专业的学生;各学校基本都开设有思政、英语、体育、素质教育、计算机等课程。同时无论在课时安排还是经费预算上明显的缺乏主体性。

那么,公共基础教学部是依据什么设立的呢?可能的初衷也许是认为通识教育需要跨系、跨学科进行,为避免师资配备浪费而建立集中的公共基础教学部,便于学校统筹安排。但在实行过程中,也许师资没有浪费,然而,专业教学系显然不认可这种设置,对专业教学系来说,学生学习时间有限的情况下,要优先完成专业教学,优先考虑本部门教师职业发展。因为公共基础课程一直受到专业课程的挤压,生存空间越来越小,公共基础教学部与专业教学系相比被边缘化的情况十分明显。

公共基础课程被边缘化这种结果,表明的是公共基础部的部门设置和课程设置上,许多高校没有深刻地思考公共基础课程与高等职业教育强调职业性、强调与区域经济社会发展需求衔接、强调与行业企业对接这些问题,没有对本校职业人才培养的相关问题进行深度调研。一般高职院校关注专业建设与行业企业的关联性,但对公共基础课程开什么课,怎么开,这些课程如何做到对专业人才培养起基础作用这个问题模棱两可。

2.公共基础教学课程因为在专业设置调整的时候,常常首当其冲成为裁剪的项目,在公办高职高专学校会导致出现师资过剩情况,那过剩的师资该如何消化?例如,某交通技术学院,原来公共基础课有化学和物理,但随着学院专业建设,作为公共基础课的化学和物理逐渐被取消,该门课程的教师就需要岗位流转,甚至专业转变,这对年轻的教师也许是个机遇,但对岁数较大的教师无疑是困难的转型。而有些课程则处于持续性的学时减少过程中,原来配备的合适的教师数量现在出现了过剩的情况。带来的问题是教师课时减少,收入减少,职称晋级时工作量严重不足。在公共基础部出现的教师过剩现象,会随着未来生源减少或系部专业调整和课程调整越来越是大概率事件,需要管理者提前考虑应对措施。

3.公共基础课程有没有专业建设问题呢?在高职教育中,因为鲜明的行业企业特性,专业建设是围绕着核心课程进行的,一般会形成明显的专业群。而公共基础课通常被认为只有课程建设,没有专业建设。但是这是否意味着从事公共基础课程的师资没有专业建设的问题呢?显然不能这么认为。以思政教师为例,其专业在一级学科上如果是法学,二级学科就是政治学,专业方向是马克思主义理论与思想政治教育。因此,公共基础课程虽然没有专业建设的问题,但师资却存在专业建设问题,所以从公共教学部的角度看,没有专业建设只有课程建设和师资建设,在学校经费预算和使用上就捉襟见肘。而且,只有课程建设也形不成专业建设群的系统性,以及围绕系统而进行的课程拓展,课程萎缩也成了必然。

对公共基础课程的日益减少问题,涉及的不仅是师资,还有整个的人才培养方案的制定,还有部门存废的相关问题,是高职院校围绕人才培养而进行的系统化思考。

四、解决问题的基本思路

1.审慎进行公共基础课程的设置。一门课程的设立和删减应有明确的人才培养理念做支撑;需要考虑公共基础课程是否能够成为专业课程的助力;对学生学习、就业及成长有否帮助等相关问题。有些课程经过深入调研其设置就需要质疑,如英语。对工科高职毕业生进行追踪发现几乎没有工作需要用到英语。在高职高专中,学生系统的学习时间只有2年左右,因为教学时间紧张,导致有些重要的专业课要安排到大三学习。但就在这种情况下,大多数高职院校依然开设公共英语,这说明在课程设置上没有深入思考人才培养的工作岗位的特性。而有些课程的削减却又比较盲目。例如,某交通类高职学院曾为大一新生开设公共基础课《高等数学》,后来课程取消了。但问题也紧随而至,学生进入大二开始专业学习的时候,困难就出现了,学生因为缺乏高数基础,接踵而至的概率、统计等专业学习就摸不着头脑。毕业后工作,相关职业发展也会受困于数学基础不足,需要学生回头补课。

公共基础课程的设置能不能更长远地思考它的价值,审慎地去设置,除了考验学识,同时也考验良知。

2.合理分配公共基础课的教学。合理的教学不仅是课程设置合理,课程安排合理,上课时间合理,还指师生比例合理。在高职高专教学中,根据各专业人才培养计划,会优先安排专业课以保证专业课程学习时间及间隔的合理性。然后在专业课空挡中插进公共基础课。因此,公共基础课的安排会出现一些问题,尤其当课程只有一个教师讲授的时候就无法调整。例如,有些课程一学期只有4学时,教师的基本课时量至少12学时的情况下,就需要教授很多班级,常常需要集中在几周内上课,周课时有时候会达到28-30学时,像作业和阅卷这样隐形的工作量更大、更集中。而有些课程一学期上,一学期不上,造成教师饥饱不均,收入不稳定,同事之间发生矛盾。有些课程班容量过大,接近300人的不同专业的学生坐在一起听课,教师光维持教学秩序就已经筋疲力尽了。

高职高专公共基础课程缺乏合理性的教学安排,给教师带来的不仅是身心疲惫,焦虑、矛盾、业绩考核受损失等问题,也给学生带来学习上的困境。更重要的是,教师无法好好地从事教学工作,折损了教师从教的热情,使教学的效果大打折扣。合理分配公共基础课的教学,需要从课程设置、教学时间、师资配备等方面进行全面考虑。

3.审慎思考公共基础教学部的存废。在许多高职院校中公共基础教学部呈现两个特征:实质上的边缘化;最大的师资队伍。先来分析一下部门最大的原因:一是公共基础教学学科门类多;二是公共基础教学涉及班级多;三是公共基础教学中的思政、素质教育、就业教育等课程对行政转岗讲课的人有吸引力,这三个方面是最大的教学部门形成的原因。同时,公共基础教学部也会失去教师,这些转岗的教师是从事大文大理教学的教师,比如,语文、数学、物理、化学。这些教师因为专业教学系的人才培养方案中没有了这些课程而转岗。所以,在涉及一个部门存废的诸多问题里,总有最重要的理由支持某种决定。对一个教学为主的部门的去留,考虑的出发点首先应该是课程的设置,没有课程它就丧失了教学部门的特征和价值,除此之外还要考虑现有的师资去向问题。

一个可行的思路是将公共基础教学部的教师按专业拆分到各个专业系,比如,从交通类高职院校看,数学专业的教师转入土木系。那么数学作为公共基础课由专业系考虑与专业课的衔接,按人才培养计划有机的上课,大一上学期开设高数,大一下学期开设专业数学。

素质教育、就业、计算机教学、思政按照需求分配到各个专业教学系,使课程更贴近特定专业人才培养的需求。比如,职业教育在不同的专业中,学生面对的职业差异巨大,土木工程和销售管理是很不一样的工作性质,然而公共基础课教师跨系跨专业讲课就只能讲大的职业规划,对学生的帮助微乎其微。只有讲与学生将从事的具体工作相关的职业规划才对学生有真实可靠的帮助。

对公共基础教学部存费首先从人才培养角度出发考虑,就会思考公共基础课程设置的原则、方法、效果等相关问题,进而考虑组织管理的精简对学校发展,学生发展等是否更好,对人才培养计划的实施是不是更有价值,教师的发展空间是不是更大,等等。这是值得探讨的问题。

五、结语

高职院校公共基础课尴尬的二元地位,说明公共基础课的课程设置,师资配比,与人才培养计划的契合等方面出现了问题,这些问题是致使公共基础教学在特定学校被边缘化的原因。改变现实状态,需要管理者具有人才培养的深耕意识。

参考文献:

[1]教育部副部长鲁昕:600多所本科院校转做职业教育.http://learning.sohu.com/20140322/n397039059.shtml.2014-3-22.

[2]谢洋.高职教育新问题倒逼教学新改革[N].中国青年报11版,2013-12-02.

[3]叶小明,李作为,吴寒,等.“取业普适—专业融合—素质拓展”高职公共基础课改革研究与实践[J].中国职业技术教育,2015(3).

[4]孙中涛.高职公共基础课教学改革存在的问题及原因探析[J].武汉职业技术学院学报,2011(12).

[5]石玉芬.高职院校公共基础课教学改革的博弈分析[J].职业技术教育,2014(8).

[6]张宝全.论公共基础课在高职院校中的作用与方向[J].中国成人教育,2011(10).

[责任编辑赵建荣]

Bottleneck and Breakthrough of Public Elementary Course in Higher Vocational Colleges

ZHAO Dong-mei

(Department of Basic Courses,Hebei Jiaotong Vocational & Technical College,Shijiazhuang Hebei,050091,china)

Abscract:Although higher vocational education has developed rapidly,the public elementary course homogeneous phenomenon is serious. The public elementary course fails to well connect with professional courses,which reduces the basic role in talents cultivation,generates teachers waste and the lag of development. In order to set up reasonable public foundation course,teachers need to have a deep consciousness of talent training in courses matching,course construction,and the teachers’employment and professional connection.

Key words:public elementary course;higher vocational education;homogenization

中图分类号:G64

文献标识码:A

文章编号:1673-9132(2016)16-0058-04

DOI:10.16657/j.cnki.issn1673-9132.2016.16.020

作者简介:赵冬梅(1962-),女,汉族,湖南沙市人,本科,副教授,研究方向:高等职业教育和思想政治教育。