我国民事立案登记制度的构成与运作

2016-06-22上海交通大学上海200030

李 辉(上海交通大学,上海 200030)

我国民事立案登记制度的构成与运作

李辉

(上海交通大学,上海200030)

摘要:我国民事立案登记制改革并非通过民事诉讼法的修正而实现,其实则是通过党的十八届四中全会决定、最高院司法解释等逐步推进。此项改革始于新《民事诉讼法》实施之后,在确定可登记立案的案件范围时,仍以满足《民事诉讼法》119条、124条规定的起诉条件为前提。但我国《民事诉讼法》未区分起诉条件与诉讼要件,而是将诉讼要件作为起诉条件的一部分,导致立案标准过高,引发“立案难”问题。既然立案登记制改革目的在于解决“立案难”问题,就必须在登记立案程序上贯彻严格的形式审查制,对诉讼要件不再进行实质审查。此外,民事立案登记制改革还必须与多元化纠纷解决机制、繁简分流机制等配套机制的健全同步推进,以保障立案登记制度的顺利运行。

关键词:立案登记;起诉条件;诉讼要件;形式审查

作者单位:上海交通大学凯原法学院

党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)明确指出“改革法院案件受理制度,变立案审查制为立案登记制;对人民法院依法应该受理的案件,做到有案必立、有诉必理,保障当事人诉权”。这一规定回应了理论界多年来变立案审查制为立案登记制的呼声。如今,在民事立案登记制度已正式从理论研究层面走向实践运作之际,如何更好地理解和适用该项制度、破解实践障碍,进而保证制度在我国的合理运行、实现制度预设目的,成为理论界和实务界当下必须关注的问题。

一、我国民事立案登记制改革路径与制度构成

民事诉讼程序通常被认为是民事权利救济的最后一道防线。根据民事诉讼中的处分原则,这道防线的启动必然以纠纷当事人向法院提起民事诉讼为前提。不过,在我国,当事人的起诉行为却只是民事诉讼程序启动的一个必要不充分条件,起诉行为并不必然引起民事诉讼程序,在两者之间还存在着一个立案程序。因此,立案程序的具体制度设计如何将直接影响到对民事诉权的保障程度。自1982年我国颁布第一部试行民事诉讼法典确立立案审查制度以来,虽然期间学者多次从解决“立案难”问题、保障当事人诉权角度呼吁改革立案制度,但直至2012修正后的现行民事诉讼法,在立案制度方面都几乎没有变化,各版本的民事诉讼法典一直实行立案审查制度。

变革始于中共中央于2014年10月28日发布的《决定》,这一政治性文件直接提出“改革法院案件受理制度,变立案审查制为立案登记制”。然而,《决定》对立案登记制改革只是作了一个非常原则性的规定,并未说明立案登记制的具体内容如何、要如何改革既有的立案制度。应该说,《决定》仅仅发出了一个改革的信号,对后续相关司法解释的制定起到了一个导向作用。随后,2014年12月18日通过的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称《民事诉讼法解释》)于2 0 8条对立案登记制作了初步规范,规定“人民法院接到当事人提交的民事起诉状时,对符合民事诉讼法第1 1 9条的规定,且不属于第1 2 4条规定情形的,应当登记立案;对当场不能判定是否符合起诉条件的,应当接收起诉材料,并出具注明收到日期的书面凭证……”。不过,在笔者看来,该条还只是对《决定》确立的立案登记制改革精神一种形式上的契合,其中的“应当登记立案”在字面上呼应了《决定》中“变立案审查制为立案登记制”的规定,对于司法实践中立案登记的具体操作而言,并无多少实际意义。真正关于立案登记制更为详实的规定是2015年4月1日中央全面深化改革领导小组第十一次会议审议通过的《关于人民法院推行立案登记制改革的意见》(以下简称《意见》)和2015年4月13日最高人民法院审判委员会通过的《最高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》(以下简称《登记立案规定》)。《意见》从立案登记制改革的指导思想、登记立案范围、登记立案程序、健全配套机制、制裁违法滥诉与切实加强立案监督6个方面对我国的立案登记制度进行了十分全面的说明,由此,我国立案登记制度的框架和具体内容已基本明晰。之后,在《意见》的基础上,《登记立案规定》又对实践中人民法院关于立案登记制的具体操作做了更为细化的规定。以上两份文件的出台,标志着我国已经在制度层面上基本实现了立案审查制到立案登记制的改革。

以上我国立案制度的变革,获得了普遍的积极评价。学者们从不同角度阐述了我国推行立案登记制改革的意义:在诉权保障方面,立案登记制旨在消除公民进入法院的障碍,顺应了保障公民“获得司法正义的权利”的国际趋势;①熊秋红:《保障当事人诉权,破解“立案难”》,《人民法院报》2015年4月18日。在促进人民法院自身的改革方面,立案登记制的推行将迫使人民法院不得不正面应对此前通过不立案可以逃避的压力和干预,由此倒逼人民法院对既往的工作方式进行革新、调整以应对新形势;②蒋勇:《“立案登记制”将助推政府依法行政》,《人民法院报》2015年4月20日。在提升司法公信力方面,立案登记制是践行司法为民的重要举措,畅通了纠纷的诉讼解决渠道,既有利于充分保障当事人诉权的行使,进一步提升司法公信力,也有利于促进社会治理法治化,对建设法治中国具有深远的意义和影响。③宋朝武:《立案登记制是践行司法为民的重要举措》,《人民法院报》2015年5月6日。此外,据报道,自5月1日全面实施立案登记制以来,全国法院登记立案渠道畅通,秩序井然,运行平稳,截至5月31日全国各级人民法院共登记立案1132714件,同比增长29%,环比增长4.93%,当场平均登记立案率为90%,其中民事案件登记立案817405件,同比增长27.8%,环比增长3.5%。④罗书臻:《全国法院立案登记制改革初见成效 》,《人民法院报》2015年6月5日。以上司法统计数据表明我国立案登记制改革已初显成效。然而,就此断言我国“立案难”问题已彻底根除,⑤最高人民法院新闻发言人在6月9日举行的新闻发布会上表示,一个月的实践表明,立案登记制改革得民心、顺民意,人民法院实现了“有案必立、有诉必理”的庄严承诺,以往有案不立、有诉不理、拖延立案的“立案难”问题,已经得到了彻底根除。李想、钟馨:《立案登记制改革全面提升群众“获得感”——最高法:立案难问题已彻底根除》,《法制日报》2015年6月10日。似乎还为时过早。毕竟,立案登记制刚刚全面实施,受到了各方面的极大关注。而且,整个法院系统自上而下也都在大力地宣传、推行这一制度。许多法院还专门成立了立案登记制改革领导小组,督导、检查制度的实施。以上或许是伴随一项新制度实施的必然结果和要求,但却并非一种常态。随着制度实施的深入,其受到的关注程度和监控力度都会逐步减弱。彼时,立案登记制度是否还能达至实施初期的效果,解决“立案难”问题,就存在疑问了。①新制度的实施通常能带来很好的短期效应,然而,随着制度实施的深入,其中存在的问题也会逐步显现出来,如果得不到及时、合理的解决,将导致制度的设立初衷无从实现。我国督促程序就是个很好的例证,在制度实施初期,其在案件分流和司法减负方面起到了相当的作用,但是由于制度本身的缺陷与我国的社会环境,导致了该制度近年来运作情况很不理想,制度利用率和生效率都极低,立法初衷无从实现。王福华:《我国督促程序的现状与未来》,《国家检察官学院学报》2014年第2期。这就需要我们立足于我国立案登记制度本身,对其制度构成与内容进行深层次的剖析,思考其到底能否真正持续地解决我国的“立案难”问题。

二、我国民事立案登记制的适用范围

明确符合何种条件的民事起诉可以被登记立案是民事立案登记制度适用的前提。对此,《决定》极其概括地规定“对人民法院依法应该受理的案件,有案必立、有诉必理”。之后,《民事诉讼法解释》208条给出了进一步的说明:登记立案的民事案件应符合民事诉讼法第119条的规定,且不属于第124条规定情形。再结合之后的《意见》和《登记立案规定》,可将我国民事立案登记制的适用条件归纳为积极要件和消极要件两个方面。积极要件包括:起诉由与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织提起;有明确的被告、具体的诉讼请求和事实依据;属于人民法院主管和受诉人民法院管辖;为一审民事案件。消极要件包括:原被告间存在有效仲裁协议;属于重复起诉情形;在法律规定的不得起诉期限内;涉及危害国家主权和领土完整、危害国家安全、破坏国家统一和民族团结、破坏国家宗教政策。事实上,在立案登记制确立之前的立案审查制之下,决定案件能否被受理的法律依据也主要是民事诉讼法的119条与124条。也就是说,立案登记制下的登记立案条件基本上等同于立案审查制下的案件受理条件。这或许与立案登记制确立在民事诉讼法修正之后有关,其中关于登记立案条件的规定仍然受到了既有民事诉讼法关于起诉条件规定的约束。然而,我国民事诉讼法对起诉条件的规定却并不合理,将其直接作为案件受理制度改革后登记立案的条件,很可能影响到立案登记制度目的的实现。

起诉条件是指当事人的起诉被法院受理进而启动诉讼程序所必须符合的要求。一国法律对民事起诉条件的规定如何在相当程度上决定着一国对民事诉权保障的力度。起诉条件越少,诉讼程序越容易被启动,意味着对诉权保障的力度越大。而相比于其他国家和地区,我国民事诉讼法规定的起诉条件是比较多的,诉讼程序也更难被启动。在美国,根据《联邦民事诉讼规则》第3条的规定,诉讼开始于向法院提交诉状时。不过,许多州要求原告不仅要提交诉状,还应有效通知被告使其到庭进行答辩。在这些州,诉讼开始于原告提交诉状并有效告知被告之后。②John B. Oakley & Vikram D. Amar ,Civil Procedure In USA , P.129, Kluwer Law Online ,?the International Encyclopaedia of Laws (IEL) for Civil Procedure.在法国,当本诉是采用传唤状(assignation)的形式提出时,法院依向其书记室送交该传唤状而受理诉讼。①[法]《法国新民事诉讼法典》,罗结珍译,法律出版社2008年版,第122页。在德国,根据德国民事诉讼法第253条第1款和第261条第1款的规定,诉讼系属开始于诉状送达被告时。②[德]罗森贝克、施瓦布、特瓦尔德:《德国民事诉讼法(下)》,李大雪译,中国法制出版社2007年版,第714-715页;[德]汉斯-约阿希姆·穆泽拉克:《德国民事诉讼法基础教程》,周翠译,中国政法大学出版社2005年版,第78页。在日本,法官对当事人提交的诉状进行检查时,只就诉状是否欠缺必要事项之记载以及是否粘贴印花展开审查而并不应当对诉讼要件及请求的妥当与否做全面判断。当原告的诉状符合要求时应当受理诉状并送达被告。③[日]新堂幸司:《新民事诉讼法》,林剑锋译,法律出版社2008年版,第159-160页 。在我国台湾地区,原告的起诉状被送至收发室后,收发人员在起诉状上盖章,盖章后即发生诉讼系属之效力,如时效中断等,继而法官亦必须加以审理。④邱联恭:《口述民事诉讼法讲义(二)》,许士宦整理,中国台北元照出版公司2012年版,第38页。

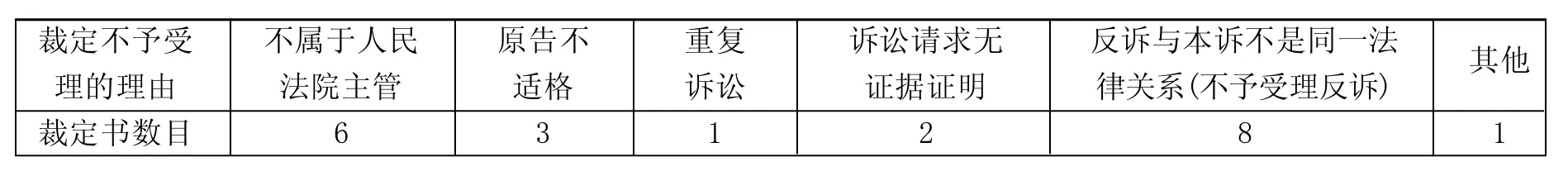

总结以上国家和地区关于起诉的法律规定,我们不难发现,在这些国家和地区,影响民事诉讼程序启动与否的因素主要是原告是否提交了具备法定形式的起诉状。至于我国法律要求的原告是与本案有直接利害关系的公民法人和其他组织、属于法院主管和受诉法院管辖、原被告间无有效仲裁协议、不属于重复诉讼等起诉条件,通常被作为法院做出实体判决的条件,大陆法系国家称之为诉讼要件。对诉讼要件的审查应当在诉讼程序中进行,认定其存在与否必须由当事人参与辩论,如此才符合民事诉讼程序保障的要求。因此,案件已经被受理进入诉讼程序是诉讼要件被审查的前提,审查的结果影响到的应当是实体判决应否被做出。而非像我国法律规定的那样,在案件受理前审查诉讼要件,将审查的结果作为判断案件应否被受理的直接依据。我国把诉讼要件的审查前置于案件被受理前的立案程序的做法,不仅违反了民事诉讼程序的内在逻辑,而且抬高了诉讼开始的门槛和起诉的门槛,导致了起诉或诉讼开始的“高阶化”,也就发生了只有在我国才有的所谓“起诉难”的现象。⑤张卫平:《起诉条件与实体判决要件》,《法学研究》2004年第6期,第61页。立案登记制改革之前的司法实践也证明了这一论断。根据笔者对上海市各级法院2014年5月1日至2015年4月30日期间21份不予受理的民事裁定书不予受理理由的整理统计结果(如表1),⑥作为统计样本的21份不予受理裁定书通过检索上海市高级人民法院网公布的裁判文书得到。可以发现,其中大部分起诉未被受理的原因都是起诉不满足某一诉讼要件。换言之,如果不将诉讼要件作为起诉条件,大部分被法院裁定不予受理的案件都将会被立案受理。我国此次立案登记制改革的目的就在于解决“起诉难”问题,然而却并没有革除以上导致“起诉难”问题的真正症结。如笔者在本部分开头所述,根据《决定》、《民事诉讼法解释》、《意见》和《登记立案规定》4份与立案登记制改革相关的文件,起诉仍需满足《民事诉讼法》119条、124条规定的条件才能被登记立案。也就是说,前述诉讼要件仍还是被作为登记立案的条件,抬高着起诉的门槛。笔者同样整理统计了从2015年5月1日全面实施立案登记制半年以来上海市32份不予受理裁定书不予受理理由(如表2),发现在立案登记制之下,不符合原告适格等诉讼要件依然是起诉不被受理的主要理由。

综上,在我国,导致起诉不被受理的主要因素实际上是起诉不符合诉讼要件。如果不把诉讼要件从起诉条件中分离出去,扩大可被登记立案的案件范围,立案登记制变改革的目的将难以实现。然而,新修正的民事诉讼法刚刚实施2年多的时间,短期内应该不太可能再做修改。在现行民事诉讼法规定的起诉条件的框架下,只能在实践中对起诉条件的审查方式做出变通。即对法律规定的起诉条件中的法院主管、不属于重复诉讼等诉讼要件不再进行实质审查,仅作最简单的形式审查。只要原告提交了符合法定形式的起诉状,①对立案登记制下诉状的完善及如何审查问题本文在后面还会有更详细的论述。原则上就应该当场登记立案,除非该起诉明显有违常理或诉讼原理。但以上对审查方式的变通只是一种囿于现行民事诉讼法规定的无奈之举,毕竟诉讼要件实则是一种实质要件,实践中对其仅作形式审查实际上是在架空将其作为起诉条件的规定。更合理的做法还是要修改民事诉讼法关于起诉条件的规定,将诉讼要件从起诉条件中分离出去,不再把诉讼要件作为登记立案的条件。如此才可能在制度上真正地实现立案登记制改革。

表1 立案审查制下上海市各级法院不予受理裁定书裁定不予受理理由统计

表2 立案登记制下上海市各级法院不予受理裁定书裁定不予受理理由统计(2015.05.01-2015.11.01)

三、我国民事立案登记制的适用程序

在明确了我国民事立案登记制度适用的案件范围后,还需要了解的是,在制度的实践适用中,需要通过怎样的程序识别出符合条件的案件并对其登记立案。通过分析《意见》和《登记立案规定》关于登记立案的具体程序的规定,可将我国民事案件登记立案的程序总结为诉状的接收、诉状的审查以及审查后的处理3个阶段。

(一)民事起诉状的接收

对民事起诉状的接收问题,《登记立案规定》第2条第1款做了非常明确的说明,“对起诉、自诉,人民法院应当一律接收诉状,出具书面凭证并注明收到日期”。据此,无论当事人提交的起诉状在形式或内容上是否符合法律要求,法院均应当先予以接收并向当事人出具收据。②对起诉状的接收问题,有些地方法院还有更为具体详尽的实施细则。例如,《上海市一中院民商事案件立案登记制实施细则(试行)》第8条规定,对于不能当场立案的起诉材料,无论材料是否齐全,均应接收材料并编立“收”字号。原条文内容如下,“立案庭根据当事人提交的起诉材料,分别做出以下处理:1.经审查当事人的材料齐全并符合案件受理条件的,直接对起诉予以登记立案;2.当事人递交的材料齐全,但当场不能判定案件是否符合起诉条件,应当接收材料编立“收”字号,并在法定期限内,依法作出相应决定;3.当事人提交的证据材料需要补正的,立案人员应当给予指导和释明,并一次性告知当事人需要补正的内容与材料。当事人拒绝补正或要求立案后再予以补正,立案人员均应对案件材料予以接收,出具材料收据并编立“收”字号,不得以不符合起诉条件为由不接收起诉材料。”而在立案登记制改革之前,有关民事案件立案问题的相关法律和司法解释并无“人民法院应当一律接收诉状”的规定。

在笔者看来,以上条文规定有助于防止在当事人提起民事诉讼后,人民法院“不收材料、不予答复、不出具法律文书”情况的出现。③事实上,在笔者统计立案审查制下上海市各级法院不予受理裁定书裁定不予受理理由时,就发现了一个让人有些不解的现象:在2014年5月1日到2015年5月1日期间,上海市公布了约10.3万份民事裁判文书,其中却只有21份是不予受理的裁定书。单从公布出的不予受理裁定书占全部民事裁判文书的比例,着实难以看出“立案难”问题的存在。由此,我们或许可以得出这样一种结论:案件被法院以裁定书的形式明确裁定不予受理并非是导致“立案难”的主要原因,导致立案难的主要因素实则是实践中法院对部分起诉“不收材料、不予答复、不出具法律文书”的不规范做法。法院出具的书面凭证是对当事人起诉行为的证明,此后还必须有后续的回应,或告知补正起诉材料、或登记立案、或裁定不予受理。如果法院收到起诉状后,在规定的期限内无任何作为,当事人完全可以将法院已收到起诉材料的书面凭证作为依据,通过请求上级法院进行内部监督或检察机关等进行外部监督的方式寻求进一步救济。①《意见》的第6个部分从加强内部监督、加强外部监督、强化责任追究三个方面对如何切实加强立案监督进行了规定。

(二)起诉的审查

对起诉审查方式的改革是此次立案登记制改革的重点内容。根据最高人民法院负责人就《意见》的说明,在立案审查制下,当事人向法院提起诉讼时,法院对诉讼要件进行实质审查后,决定是否受理。其审查内容主要包括主体资格、法律关系、诉讼请求以及管辖权等;而在立案登记制下,法院对当事人的起诉不进行实质审查,仅仅对形式要件进行核对。②《最高人民法院负责人就<关于人民法院推行立案登记制改革的意见>答记者问》,http://news.xinhuanet. com/legal/2015-04/15/c_127692652.htm,新华网,2015年11月8日访问。可以说,对诉状的形式审查是立案登记制的核心内容,如果实践中得不到落实,将导致立案登记制难以真正实施。而根据《民事诉讼法》121条及《登记立案规定》第4条关于起诉状应记载事项的规定,对民事起诉状审查的内容主要包括对原被告主体资格的审查、对诉讼请求和所依据的事实理由的审查以及对证据的审查三个方面。那么,实践中应如何贯彻对以上3个方面事项的形式审查?

1.对原被告资格的审查

对原被告资格的审查主要是审查原告提交的起诉状是否列明了原被告的相关信息,包括:原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息。③参见《登记立案规定》第4条。只要起诉状中列明了以上信息,就可以认为起诉符合《民事诉讼法》第1 1 9条要求的前两项起诉条件。至于原告是否真正与本案存有利害关系,则应在登记立案后在原被告双方的参与辩论下查明,而非在登记立案前由法院单方面进行审查。

2.对诉讼请求和所依据的事实理由的审查

在立案登记制改革之前,对于起诉状中记载的诉讼请求和所依据的事实理由,法院除了审查诉讼请求是否明确具体之外,还通常会在以下几个方面进行实质审查:所诉纠纷是否属于人民法院主管和受诉法院管辖;是否属于重复诉讼;纠纷当事人之间是否存在有效的仲裁协议;是否在法律规定的不得起诉期间内。此种在同一个程序阶段同时进行形式审查和实质审查的做法,既破坏了形式审查的简单性和快捷性,又破坏了实质审查的程序性和规范性。④傅郁林:《再论民事立案程序的功能与结构》,《上海大学学报(社会科学版)》2014年第1期,第43页。在立案登记制之下,以上混合审查制的模式应当予以改变,对诉讼请求和所依据的事实理由的审查应主要表现为对诉讼请求是否明确、具体的审查。对于是否属于法院主管问题,仅需依诉状中载明的事实理由做一个初步、简单的判断,排除纯粹的道德纠纷、文化纠纷、学术争议,以及宗教纠纷等明显的非民事争议即可。①对此,有学者建议,为避免法院以受案范围为由,对当事人的诉状进行无限审查,冲击立案登记制,建议法院借鉴上海自贸区的负面清单管理模式,制定明确的受案范围负面清单,向社会公示不予登记立案的详细类别名单,实行“非禁止即登记”原则。如果诉状所涉纠纷被列于法院的负面清单,法院即可驳回诉状,不予登记,但应当明确告知当事人所诉事项属于负面清单的哪一项。许尚豪:《“立案登记制”后如何审查立案》,《人民法院报》2014年12 月24日。至于对受诉法院的是否具有管辖权、是否属于重复诉讼等其他实质要件的审查,在登记立案后才能进行。

3.对起诉证据的审查

根据《登记立案规定》第6条,在立案登记制实施之后,原告在起诉时应提交的证据包括证明原被告主体资格的证据和与诉请相关的证据或者证明材料。前者主要表现为身份证明、户籍证明,营业执照、社会团体登记证等,对于这些证据的审查较为简单,基本不存在什么问题,重点在于后者。《登记立案规定》仅要求提供与诉请相关的证据或证明材料,并未像原《最高人民法院关于人民法院立案工作的暂行规定》第9条规定的那样,要求原告提供证明其诉讼请求的主要证据。因此,在立案登记制下,审查原告提交的起诉证据是否符合要求,只需要在形式上检查原告是否提供了相关证据或证明材料,至于原告提交的证据是否是主要证据、是否充分、真实,均不应在立案程序中审查判断。

(三)审查后的处理

对原告提交的起诉材料,人民法院根据审查后的不同情况,有以下3种处理方式:

1.告知补正起诉材料

当原告提交的起诉材料不符合要求时,人民法院应当及时告知原告补正,在告知方式上,《意见》和《登记立案规定》都特别强调“一次性”和“书面形式”,以便利原告的起诉并保证立案程序的规范性。法院告知原告补正后,原告在指定期限内补正完毕且符合法律规定条件的,应当登记立案;在指定期限内没有补正的,法院应退回诉状并记录在册,如果原告坚持起诉,则裁定不予受理;经补正后的起诉材料仍不符合要求的,裁定不予受理。

2.予以登记立案

当原告提交的起诉材料符合要求,经形式审查当场就能够判定符合法律规定的起诉条件的,应当场进行立案。事实上,在立案登记制之下,当场登记立案也应当成为一种最常见的立案模式。因为,立案登记制度的核心是对起诉材料的形式审查,形式审查应当是极为简单快捷的,原告提交起诉材料、法院形式审查、登记立案应以极短的时间间隔连续进行,“当场”也就此成为一种自然而然的结果。那么,如果形式审查制在实践中能得到严格执行,在起诉材料符合要求的前提下,当场不能判定起诉是否符合法律规定的情况应该是很少发生的。实行立案登记制改革之后,仍规定7日的立案期间,似乎太长,也没有必要。

3.裁定不予受理

当原告提交了符合要求的起诉材料,但经形式审查不符合登记立案条件的,法院应裁定不予受理。同样,在立案登记制下,不予受理裁定一般也应当场作出。

四、我国民事立案登记制度适用的配套机制

立案登记制改革通过明确登记立案范围、细化登记立案程序,旨在消除立案过程中不应有之障碍,化解“立案难”问题,实现“有案必立、有诉必理”之目标。然而,“有案必立、有诉必理”实际上只应是一种宏观上的改革目标,具体到个案而言,“有案必立”可能并非是一种最优选择。根据民事纠纷的性质、特点、纠纷当事人之间的关系、纠纷当事人数量等因素的不同,再综合考量纠纷解决成本、纠纷解决效果等问题,解决纠纷的最佳选择可能是诉讼,也可能为和解、调解、仲裁等诉外途径。如果过度放任诉讼程序的启动,不仅会进一步加剧当前法院“案多人少”的矛盾,使法院承受难以承受之重,而且也会导致一些本不适合通过诉讼解决的案件因裁判效果不佳难以“案结事了”,进而给司法公信力造成负面影响。毕竟,诉权保障本身并非终极目的,纠纷的妥善解决、当事人实体权益的保护才是最重要的。所以,对于当事人提交的起诉材料,经形式审查认为虽符合登记立案条件,但事实上更适合用诉讼外的途径解决的,应就诉讼与诉外途径各自的特点、解纷效果等给予当事人充分真实的释明,在充分保障当事人知情权的前提下,让当事人自由选择。如果经释明,当事人仍坚持选择诉讼的,则予以登记立案。此外,对于已经登记立案的案件,根据《民事诉讼法》第133条的规定,当事人没有争议,符合督促程序规定条件的,可以转入督促程序;开庭前可以调解的,采取调解方式及时解决纠纷;同时,需要开庭审理的案件,通过要求当事人交换证据等方式,整理、明确争议焦点,以提高庭审效率。通过以上完善立案前案件分流机制、立案后的庭前准备程序,可以缓解立案登记制改革之后过多案件涌入法院所带来的裁判压力。否则,案件过多所带来的裁判压力,不仅将导致法院裁判质量的下降,而且会使法院因不堪重负反过来再提高立案门槛,消解立案登记制改革的成效。因此,多元化纠纷解决机制、繁简分流机制等配套机制的健全必须与立案登记制改革同步推进,不然,立案登记制改革的初衷将难以实现。从此种意义上来说,立案登记制改革或许会成为进一步完善我国多元化民事纠纷解决机制、庭前准备程序的一种契机。

五、结 语

从已在我国践行多年的立案审查制到如今立案登记制的转变,是这么多年来我国在民事案件受理制度上所做出的第一次重大改革。制度实施半年以来,通过各地报纸对当地法院民事案件登记立案数量、案件增长率、当场立案率等数据的报道,我们看到民事立案登记制度已经取得了初步实施成效。然而,如前文所述,作为我国民事立案登记制度基础的两份法律文件《意见》和《登记立案规定》对可登记立案案件范围的规定还不够合理、对登记立案程序的设计仍有待进一步细化、关于如何健全配套机制也没有具体明确。以上问题如果得不到解决,立案登记制的实施效果将很难进一步强化,甚至,已取得的成效也会变成制度设立初期各种外界因素推动下的一种短期效应而难以维续。

(责任编辑:王建民)

●法学论坛

中图分类号:DF72

文献标识码:A

文章编号:1674-9502(2016)03-050-08

收稿日期:2016-02-20