殷延国:安静是一种状态

2016-06-21殷延国余白

殷延国 余白

殷延国,中国书协会员,北京印社社员,北京凤凰岭书院中国画创作院画家。毕业于中央美院王镛工作室首届研究生班,结业于北京凤凰岭书院一、二届中国书画学精英班。曾任《中国美术》编辑、中国书画等级考试主管、任教于中央美院继续教育学院。现为北师大艺术与传媒学院书法系特聘教师。

作品十余次入展中国书协主办的全国书法展、中青年展、篆刻展等并获奖,山水作品十余次参加国内重要展览,先后在青州、潍坊等多地举办个展。出版个人作品集多部,主编《中国书画等级考试书法教材》、《超以象外一北京凤凰岭书院姜宝林工作室教学文献作品集》等书籍。

时间:2015年12月15日

地点:北京望京九如堂工作室

访谈:余白

殷延国搬来新的工作室已有两年,每天上午10时左右到工作室,一直工作到凌晨回家,除去到中央美术学院继续教育学院、北京师范大学艺术与传媒学院书法系授课,“两点一线”成了他几乎雷打不动的工作节奏。

殷延国山东人士,性格豪爽,但对待朋友却热情而细致,喜酒但从未见他过量,谈话时专注而富有激情,不知不觉音量逐渐大起来。

殷延国书、画、印均有涉猎,先后受教于王镛、邱振中、刘彦湖、姜宝林诸先生。

我走的是一条笨人走的路

余白:最早你是以篆刻引起大家的注意,你是怎样学习篆刻的?

殷延国:开始几乎是自学,同时受到燕守谷老师的直接影响。

余白:在传统的取法上还是汉印比较多?

殷延国:对。特别是汉代晚期的印,先秦的玺印,这方面的影响比较大,早期临的汉印比较多,大约有2000余方。

余白:2002年你参加中央美术学院王镛工作室首届研究生班,和之前你自学比较,你的学习有什么变化?

殷延国:困惑和思考比以前更多。

余白:有些什么困惑?

殷延国:比如说篆刻,主要是刘彦湖老师上课,他讲自己对篆刻的理解和方法比较多,我当时听起来是囫囵吞枣,似懂非懂,有一个消化的过程,而之前自己是实践多于思考。刘老师讲到的东西,印象非常深刻,到今天我还有时会回忆起来,通过10多年的学习、理解,实践,一步步和自己的个性融合,也是一个寻找自己的艺术语言的过程。

对篆刻的理解跟书法是同步的,如果说书法是大章法,那篆刻就是小章法,而小章法中又浓缩了大的章法格局,格局决定作品的张力,这还并不是简单的疏密对比,我们看古印放大数十倍都不弱就是这个原因,所以格局很重要,是你对结构空间的整体把握能力,也是心智的具体体现,判断其高下就是看格局的大小。

余白:王镛先生、邱振中先生都有授课?

殷延国:是。两位老师都是我敬重的先生,在当代各有建树。王镛先生教学方式很独特,他注重视觉造型与书写表现,记得他让我们把圣教序临成王铎,把《毛公鼎》临成《散氏盘》,甚至把《曹全碑》临成《石门颂》,他说过“不要把字当字看”,这个道理使你得到全新的眼光和认识。邱振中先生教我们分析字的笔法、结构、章法的构成关系,他的《书法:167个练习》对我影响很大,他的理念是超前的,书法中的概念和定义全新而有别与古人。2007年跟邱先生一起编《教育部中国书画等级考试教材》时,过程中因反复修改曾经想放弃,邱老师说,你认真坚持过了这一关,以后再遇到文字的问题就不成问题了。所以现在对文字多少都有应付的能力,这都是基于先生的严谨治学态度影响了我。

余白:在你的行草书作品里,我感觉受到王铎影响比较多,而这几位老师的影响似乎很少,你是怎么想的?

殷延国:这也是我经常想的一个问题。而有一部分同学写得特别像老师,当时我就很疑问,为什么要这样做呢?

在自己的实践当中我想的更多的是,老师是怎样创作作品、理解作品的,并不是形式上的模仿。我走的是一条笨人走的路,不容易见效,或许几年甚至十年,你都默默无闻,这是一条很长的路——直接把老师的作品形式拿来,会比较简单,但是这样的话,自己在哪里?

我对自己有一种信心就是,有一天我能够做出自己的东西,等到那一天把自己的作品拿给老师看,然后说,老师,这些东西都是从你身上得来的,这样是对老师更好的尊重和回报。

“写经体”是一个自然的选择

余白:有一段时间你在“写经体”上花费了不少时间?

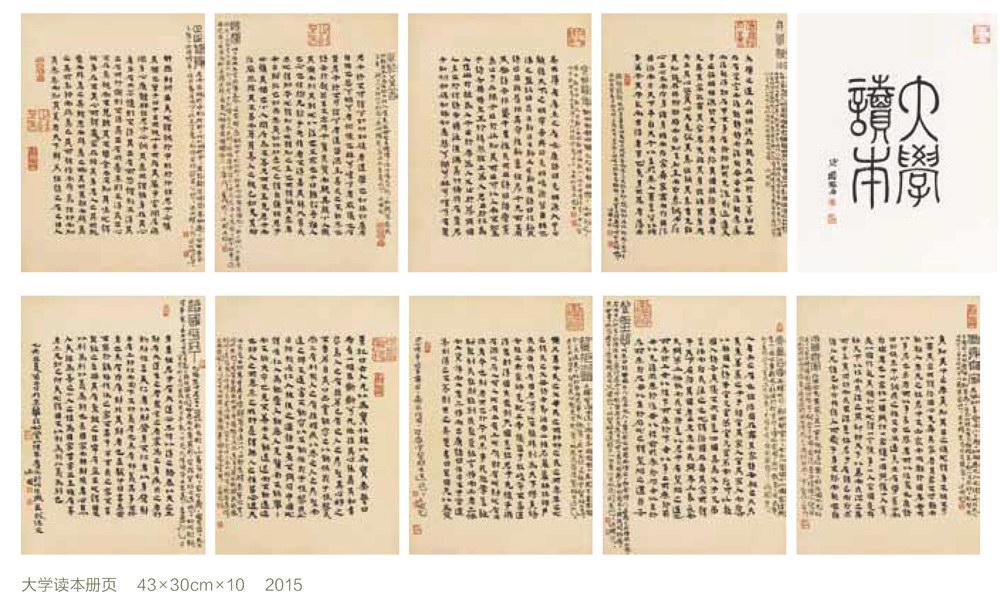

殷延国:对。写经是十年前一个自然的选择,也是我长期坚持的,我一直把十六国北凉时期的安弘嵩的《大智度论经》做为一个主要研究的方向。

在抄经的时候能够让自己安静下来,在当下能够安静是一种非常重要的状态。还有一点就是,静生慧,安静的时候才能把自己内心深处的状态表现得透彻澄明。

“写经体”能寻绎到书法的源头,写经的时期由于楷法还没有完全成熟,受到隶法的一些影响,又有草书和行书的一些影响,有意无意都有体现。

“写经体”经文的内容有很多重复的字,因为它需要快速地抄写,在快速抄写之中体现出对笔法和结构变化的巧妙把控。

如果没有这种把控能力,很容易落入单调,产生视觉疲劳——这也是书法中节奏的问题,否则抄不下去,在抄写中也会变得反应迟钝,这里面有很多微妙的变化和调整。写经书法就是在简静无我的状态下体现出佛理,表现本真的精神!

余白:你选择的是“唐人写经”或是“魏晋写经”?

殷延国:“写经体”品类繁多,写经历魏晋南北朝、隋唐年代,渐渐形成写经体,成为书法领域里面一种重要的书体。

我最喜欢的,还是十六国北凉时期的抄经,是隶书到楷书过渡时期,尤其是安弘嵩的《大智论》写经,其行笔自然劲畅,结构紧凑亦松动,行气起伏变化微妙生动,我每次抄写经书后都与之比较,都感觉力不能达而相去甚远,因为这件作品太好了,我认为是写经体中的“兰亭序”。

余白:你在篆、隶、楷、行、草诸体均有涉猎,其它几种书体,你取法的主要对象有哪些?

殷延国:篆书源于自己对行草、楷书的理解,喜欢《袁安碑》、《袁敞碑》,明清的篆书我认为不够古朴,空间的张力也不够,但近现代黄宾虹的篆书有独到之处;隶书主要是《曹全碑》、《张迁碑》,清代伊秉绶的隶书厚重、沉稳,对我也有影响;行草以王铎为中心,上溯晋唐——王铎是一个承前启后的人物,他在章法上取得了巨大成就,他的空间具有惊人的表现力。对画画一直有非常深的感情

余白:2010年的时候你在书法和篆刻上多次参加全国的展览,取得了不少成绩,为什么选择花时间专心学习绘画?

殷延国:画画很小就喜欢,但是一直没有实现这个梦想。到了美院跟着姚鸣京老师,崔晓东老师的课程学习过一个阶段,由于做篆刻、书法,画画就暂时放一边了。十年后遇到姜宝林老师,又开始学,逐渐步入门径,对画画一直有非常深的感情。

余白:是在姜宝林先生主持的“凤凰岭书院”学习?

殷延国:是,学习了四年。

余白:姜先生受到过近现代潘天寿、陆俨少、李可染南北诸位大师的亲授,但是他的作品却有现代水墨的意味,你的山水完全没有导师的影子,那么,姜先生对你的影响在什么地方呢?

殷延国:姜宝林先生在长期的艺术实践中,形成了自己关于中国绘画的现代观念,那就是,既要笔墨又要现代——又古又新,新是要把自己融入其中,表现出当下的一些审美和追求,我正在朝此努力。另外,姜宝林先生对古代作品的讲解,包括画面的构成,画面的具体细节给我留下了深刻印象,让我步入了绘画的门径,受益良多。他对传统作品的分析细微之极,每一块石头,每一个点,在那个位置起到什么作用,他都一一分析,这是他对我们这些学生影响非常大的一点,他的记忆力特别好,熟知每位学生的作品先后及各自特点,他曾带病给我们坚持讲课,在师生展中,趁各方学生都在的时候,面对百余件作品进行一一点评,生怕我们不进步,特别是在故宫对展出的历代经典,每幅都从不同角度细致分析,很是辛劳,前不久拿画给他看,他以前看过的画都记得清楚,让我由衷敬佩折服,我所有的体会和进步都源于姜宝林老师的细致、悉心的教导。

余白:你之前书法、篆刻的学习和创作经验,对你的山水画学习,一定会产生影响,你对此有什么体会?

殷延国:我学习山水画的体会,是直接从书法,从自己已有的经验里,与之结合来领会绘画的奥妙之处。

我把一件山水作品看做是一件书法作品,画面里所有的细节都和一件书法作品的原理是一样的。比如说,书法中一个点画写好,下一笔就要和它相呼应,产生某种联系,一个字写好,下一个字也要和它有联系,一步一步这样生发,边画边思考,直到完成一件作品,所以我画画很慢。

余白:你绘画的取法对象是哪些呢?

殷延国:山水以石溪、王原祁二者为主要的追摹对象。之前对山水的学习,是看到谁好,都想弄两笔,古人的各个流派都想弄两笔,这样找不到一个明确的方向了,后来经过思考,才知道自己的路在那里。

多年来我逐渐形成了自己的审美倾向,就是石溪的苍茫华润、王原祁的形式构成,当然也喜欢渐江、云林的冷峻、淡泊,但我比较两者的时候,我就发现自己还是会把渐江等放到一边,石溪让我心动,从笔墨到图式的追求上,都是以石溪、王原祁这二者的气息为依据而自我生发。

余白:近年来你写生的时间似乎少了?

殷延国:这两年我有意放下了写生,为什么呢?因为之前对笔墨的理解和驾驭不够规范。

写生是面对物象,通过笔墨进行表现,绘画创作包括写生需要守住什么?实际是守住笔墨本身,比如梅清、石涛的写生,他们的作品,守住了笔墨的雅正,当代为什么写生缺少这些最可贵的东西呢?因为他没有把写生当做提炼艺术的一个过程,仅仅描摹表现物象是不够的。

余白:你在学习和创作过程中目前遇到的困难之处在哪里?

殷延国:随着实践的深入越来越难,难处在于,越来越发现自己缺失所在,这就需要花费时间去弥补。我会一边创作一边找一些理论著作来阅读,从中寻找答案。

比如,中国画程式的问题前人也有论述,但如何到你心里,需要你自己理解,变成自己能够熟练运用的东西,这需要解决方案。

比如,绘画的结构是怎么回事?一棵树和一块石头怎么组合?一丛树怎么组合?古人无论画树、画石、画山,每一步都有关联,相互之间对比关系、协调性。在这个反复的过程中,需要个人控制画面,营造一个“境”。有时即使很小的一张画,也要经过反复锤炼。当然,大部分时候对画面的控制能力越来越清晰,但稍一松懈,也可能就失败了。

余白:你是怎么理解“书法用笔”的?

殷延国:“书法用笔”大家说的比较多,但是单纯“书法用笔”就能解决绘画中的问题吗?不对。怎样的书法用笔才能解决笔墨问题呢?我的理解,在绘画的运用上,书法用笔只是其中的一面,这和书法中的笔法是一个道理,书法包括用笔、结构和章法这些基本元素,如果不能综合考虑,根本谈不上“书法用笔”,写好一件书法,能只谈用笔吗?能单纯谈章法吗?只有对笔法、结构、章法深入领会,用到画面上或许称得上“书法用笔”。

书画的规律是暗合的,比如一根线,这一笔下去重,接下来或许就要有轻重缓急的变化,笔断意连等等——和旁边线之间的关系,也是需要用到书法,特别是行书中的章法——一些画面的穿插,对应关系,更是书法的章法构成的表现方式,画面中大到山势的呼应,龙脉的起伏走向,小到树石的搭配、穿插、对应,都是书法作品中字的点画、结构,行气的鼓侧变化、字组承接,章法中的起承转合、完整统一,最终画面如一字般而团练一起。其中树、石、云,舟、桥、人,都是字的具体不同的点画,是画面符号组成的一部分,不完全是物象表现,其位置也不能随意安置,都要符合彼此的结构章法。所以“书法用笔”是包含这些在内的,并不是说一根线是书法的用笔就完结了。当然,石涛的一画论,是指笔笔连贯、笔笔生发而成天地万象,他更是指小到点画结构、大到行气章法都源于一笔又一笔的相互关系而产生,书法中的“一笔书”和绘画的“一画论”都是一个道理。