鄂尔多斯乌海地下水水位上升原因分析

2016-06-21陈建生陈亚飞王彦超江巧宁

陈建生,陈亚飞,谢 飞,徐 燚,王彦超,江巧宁

(1. 河海大学土木与交通学院,江苏 南京 210098; 2. 河海大学水电学院,江苏 南京 210098;3. 河海大学地球科学与工程学院,江苏 南京 210098)

鄂尔多斯乌海地下水水位上升原因分析

陈建生1,陈亚飞1,谢飞2,徐燚1,王彦超3,江巧宁3

(1. 河海大学土木与交通学院,江苏 南京210098; 2. 河海大学水电学院,江苏 南京210098;3. 河海大学地球科学与工程学院,江苏 南京210098)

摘要:鄂尔多斯盆地西北部最干旱的乌海地区地下水水位近几年来持续上升,地下水溢出地表形成了一些水泡子,部分居民房屋地基遭受到渗水的浸泡。分析乌海地区渗水、地下水、地表水、降水中的同位素与水化学成分,结合水量平衡分析与地质构造特点,对乌海地下水水位上升的原因进行深入研究。结果表明:乌海地区降水与地下水的δ18O-δD关系点分布没有落在同一条蒸发线上,当地降水对乌海地区的地下水没有补给;乌海地区南北向断裂带上地下水的δ18O与δD值比东西向断裂带上的富集,溶解总固体(TDS)小于1 g/L,与乌海地区的涌水一致,由此推测乌海地下水水位上升主要是因为南北向断裂带涌水所致;鄂尔多斯地区地下水的3He/4He与3H分析结果表明,岩石圈中的高导低速层可能是深循环地下水的导水构造。

关键词:地下水;水位上升;地下水补给源;高导低速层;同位素特征;乌海;鄂尔多斯盆地

2011年以来,在鄂尔多斯盆地最干旱的乌海市,地下水涌出地表,形成了灾害,引起当地政府的高度重视,查清地下水水位持续上升的原因成为首要任务。鄂尔多斯盆地具有丰富的地下水资源已经成为共识,盆地的地下水年补给量达到105亿m3[1]。但目前对于鄂尔多斯盆地地下水补给源的认识存在两种不同的观点。一种观点认为地下水来自当地降水,鄂尔多斯盆地所有的地表水与地下水都来自不同时期当地降水的补给,根据地下水分水岭将盆地划分为补给区与排泄区,地下水的补给源区是海拔较高的山区或丘陵,而地势较低的洼地为排泄区。地下水存在浅、中、深等3个循环系统:浅循环系统在100~250 m,年龄在14~40 a;中循环系统在500 m左右,循环周期大约为5 000 a;深循环系统在500~1 000 m,循环周期在5 000~20 000 a[2]。另一种观点则认为,地下水来自外源水,西藏内流区的河流与湖泊的渗漏水经过深循环补给到了鄂尔多斯盆地[3-4]。在乌海地下水水位持续上升的过程中,当地的降水并没有出现明显的变化,地下水显然更符合外源水补给的观点。笔者认为,在补给源问题上存在分歧,主要是观点一缺少了一些必要的证据,以及某些证据本身存在缺陷。

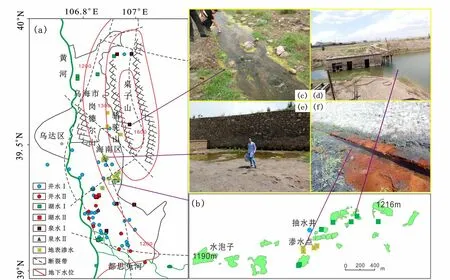

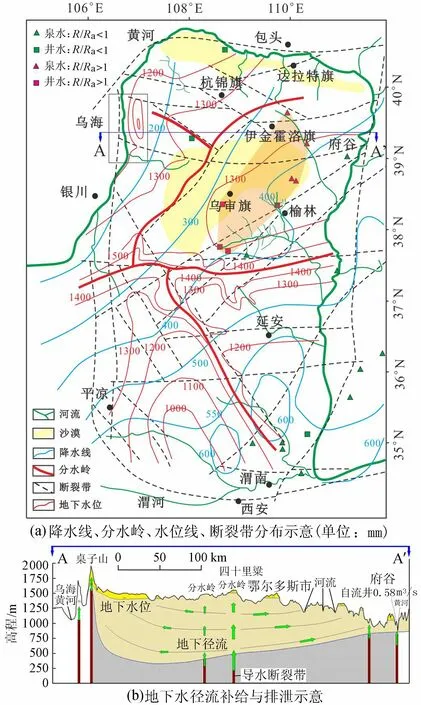

图1 乌海市地下涌水区域和采样点分布

a. 缺少降水入渗试验证据。在大气水、地表水、土壤水与地下水的转化过程中,降水要经过非饱和土壤才能进入地下水中,地下水来自降水的观点没有土壤水运动试验证据。

b. 水岩反应过程中不可能产生白云岩。前人在进行反向地球化学模拟中,将白云石作为进行反向水文地球化学模拟的“可能矿物相”,将Mg元素作为约束变量[2,5],这种做法显然是没有理论或实验依据的,因为白云岩沉淀不可能在常温情况下形成[6]。

c. 鄂尔多斯盆地采用14C定年不可靠。在鄂尔多斯深部地层中存在CO2、CO、CH4等气体,这些气体通过断裂带进入地下水中,14C与C比值降低的主要原因不是由于14C的衰变,而是由于混入了其他的C源,所以,通过14C测定的地下水年龄严重偏老,不符合实际情况[7]。

1乌海地下水涌出地表形成灾害

2011年以来,乌海的地下水水位不断上升,海南区等地区的地下水水位已经高出地表,在地表形成了一些泉眼,海南城区一些房屋的基础已浸泡在地下水中,地势较低的房屋地表出现了渗水,渗水量日益严重,已经影响到居民的生活,形成了地质灾害。图1中,居民小区渗水溢出地表,挡土墙遭到浸泡。从矿坑、基坑、渗水点溢出的总水量已达到1.6×104m3/d,涌水在低洼处汇聚,形成了很多水泡子,见图1(b)、(d)和(e)。涌水在地表形成泉眼,溶解水中的铁离子,氧化形成Fe2O3红色沉积,见图1(f)。库布奇沙漠、鄂尔多斯市等地区,虽然地处鄂尔多斯盆地最干旱的地区,但地下水资源十分丰富,存在很多自流井群与泉群,井水自流的时间长达几十年。乌海位于鄂尔多斯盆地的西北,是鄂尔多斯盆地降水量最小的地区,但在海拔1 668 m的桌子山上存在稳定的泉水,流量约5L/s(图1(c)),成为千里山水库的主要补给源。

鄂尔多斯盆地属于独立的地块,盆地周边与内部发育着缝合带与基底断裂带。鄂尔多斯盆地西缘逆冲断裂带从南北向穿过乌海,该断裂带北起内蒙古桌子山,经贺兰山,南抵陕西宝鸡附近。多年来,该构造带以其明显的地貌特征、强烈的地震活动性以及丰富的资源受到许多学者[8-10]的关注,其东西向则有石嘴山—神木断裂带穿过乌海,两条断裂带在乌海的都思兔河流域交汇[11]。鄂尔多斯盆地被黄河、渭河等河流所围绕,河流割断了鄂尔多斯盆地与周边地区地表水以及潜水的水力联系。鄂尔多斯盆地的降水量在150~650 mm,自西北到东南降水量逐渐增加。乌海位于鄂尔多斯盆地的西北,属于干旱大陆性气候,平均降水量159 mm,且多集中在7—9月份,平均蒸发量3 237.2 mm。2010年3月,位于桌子山西边的骆驼山煤矿发生了突水事故,超过1.5m3/s的涌水量持续了将近2个月。突水事故发生后,乌海市的地下水水位普遍下降,但是造成突水事故的涌水通道被封堵后,地下水水位逐渐恢复到了事故发生之前的水平,而且还呈现逐年升高的趋势。

乌海市海南区渗水点的地表高程在1 161~1 375 m,东边的黄河水位为1 077 m,水力梯度达到1.3%。地下水在地表涌出的现象,表明地下水的补给量很大,而且地层的渗透性极不均匀,存在阻水构造。乌海地区的生活用水全部取自地下水,年内最低水位出现在6—8月份,10月份随着地下水开采量逐渐减少,水位开始上升,1—3月份为年内高水位期。调查发现,这些年以来,随着乌海市人口的增加与城市的快速发展,地下水开采量在逐年增加,但是乌海的地下水水位非但没有降低,反而逐年升高。地下水水位这种异常上升的现象,暗示着鄂尔多斯盆地等北方地区的地下水循环并不遵从区域水文地质理论,地下水以一种特殊的深循环方式进行补给、径流与排泄,所以,地下水研究正面临着巨大的挑战。

2乌海水同位素与水化学分析

2.1降水、地表水与地下水同位素分析

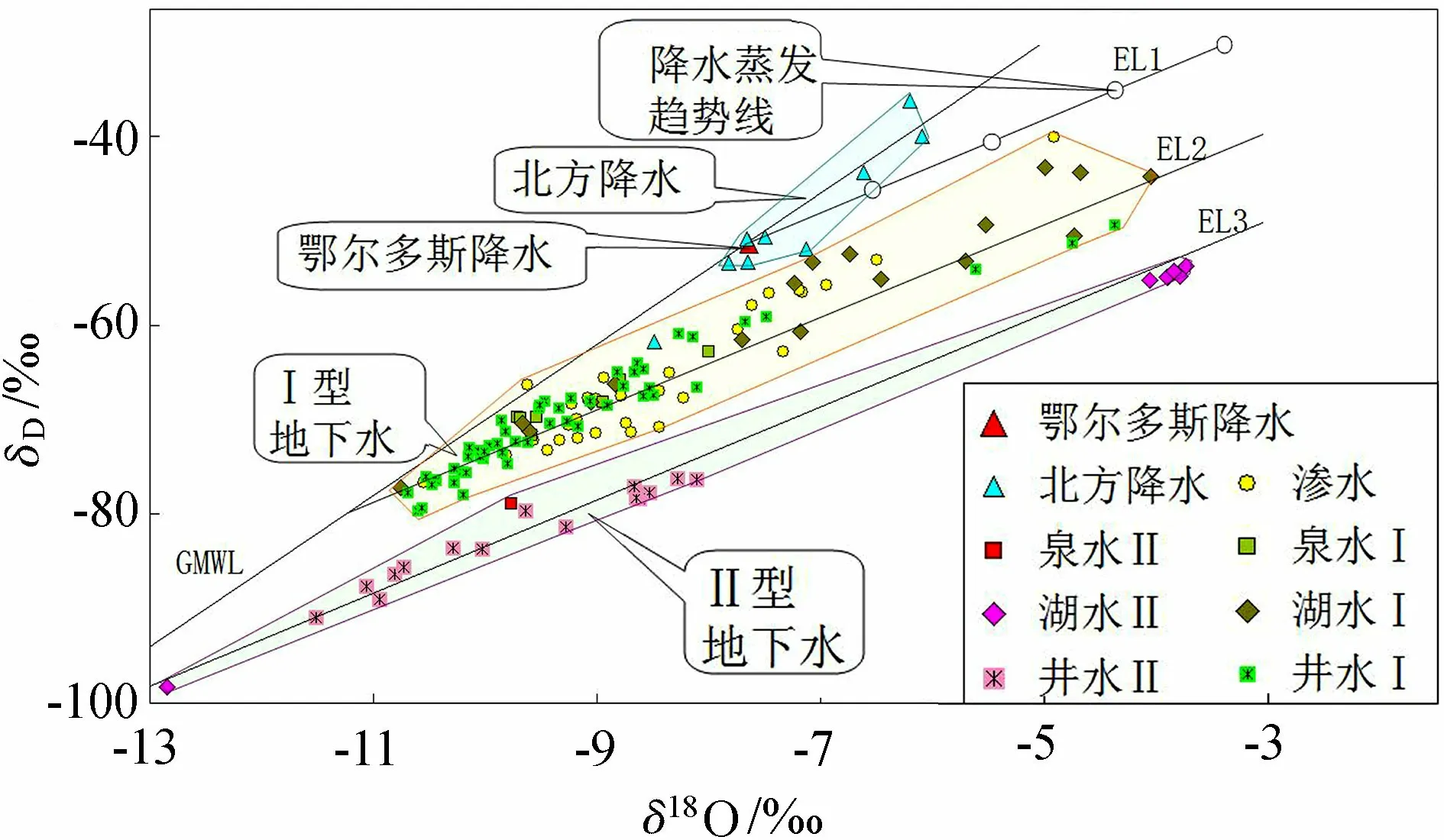

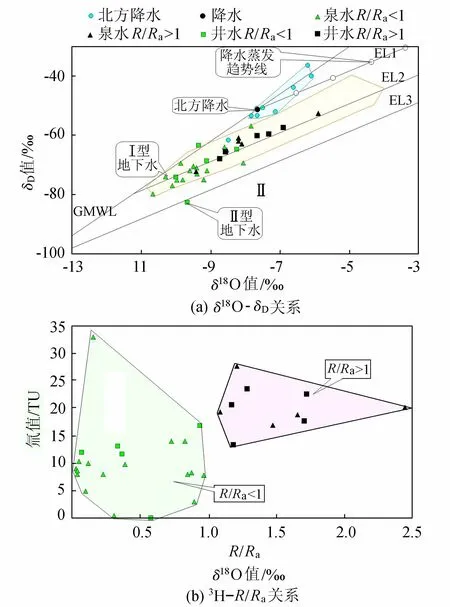

乌海研究区采样点分布参见图1(a),共采集水样136个,其中,井水样71个,泉水样6个,湖水样26个,渗水样33个,进行了氘、氧、TDS分析。鄂尔多斯降水、北方降水、地表渗水、井水、湖水、泉水的δ18O-δD关系点参见图2。

图2 乌海地区湖水、降水、地下水的δ18O-δD分布

由于乌海地区没有降水同位素观测点,降水同位素的加权平均值采用了周边观测站的数据,这些观测站分布在乌海周边,包括鄂尔多斯[12]、张掖、兰州、银川、石家庄、太原、天津、包头、西安与郑州[13],这就确保了乌海地区降水同位素的加权平均值应该在图2给出的北方降水范围之内。如果乌海地区的地表水或地下水是来自当地的降水入渗,那么,无论地表水还是地下水的δ18O-δD关系点都应该落在降水蒸发线(EL1)上,如空心圆点所示。但事实上,几乎所有的地表水与地下水中δ18O-δD关系点都不在EL1上。同位素数据表明,井水、泉水及湖泊都不是降水补给的。

观察乌海水样的同位素分布,笔者发现,乌海地区井水与泉水中的δ18O-δD关系点分别落在了EL2与EL3两条蒸发线上,表明乌海地区存在两种不同类型的地下水。将δ18O-δD关系点沿着EL2和EL3分布的地下水分别命名为Ⅰ型地下水和Ⅱ型地下水。Ⅰ型地下水广泛分布在乌海地区,上至乌海市最北端,沿着桌子山一直到都思兔河流域,地下水与地表水的δ18O-δD关系点落在EL2上;而Ⅱ型地下水的δ18O-δD关系点落在EL3上,分布在都思兔河流域,在都思兔河以北的巴音陶亥地区Ⅰ型地下水与Ⅱ型的地下水存在重合区,参见图1(a)。

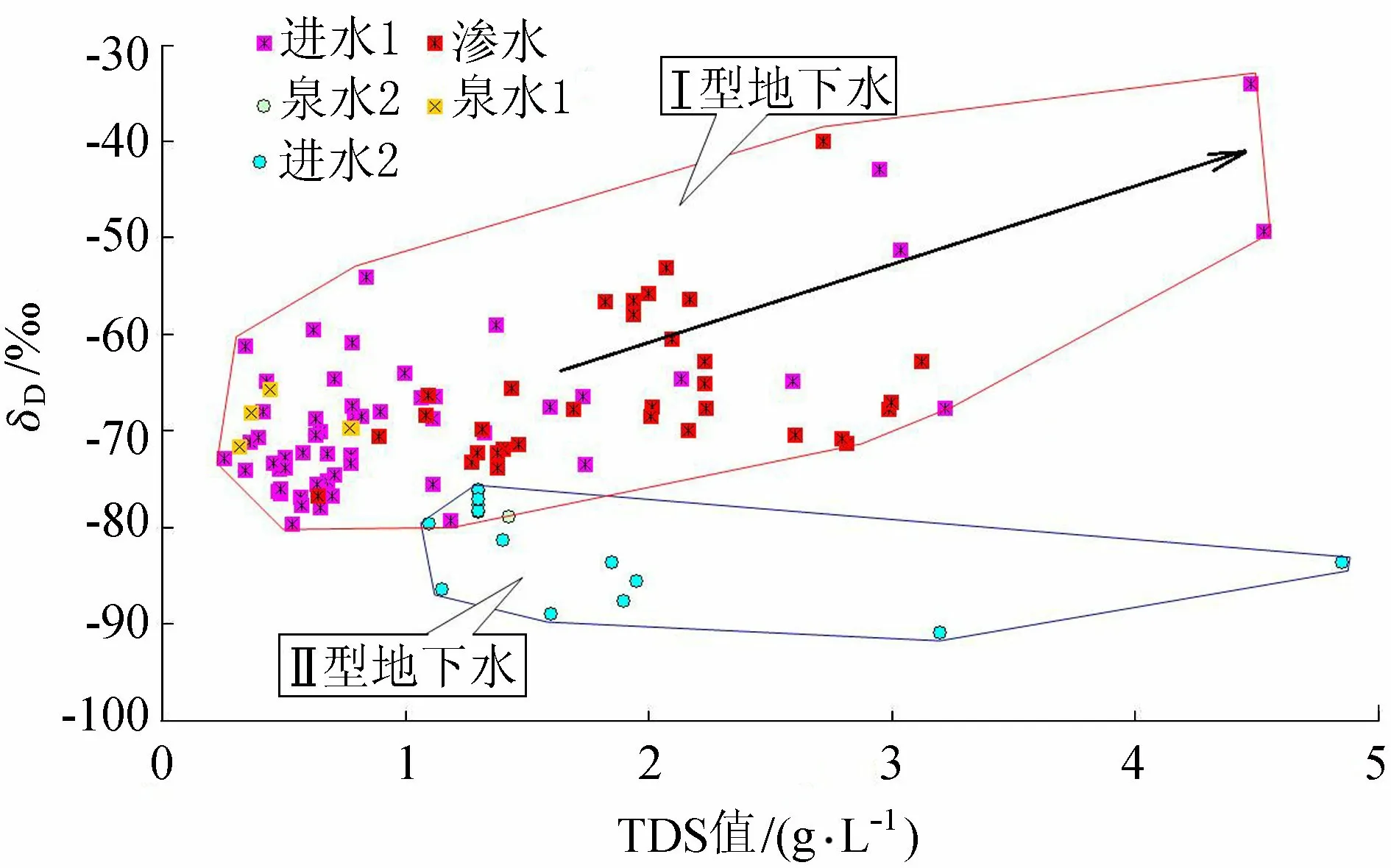

图3 地下水中的δD与TDS值之间的关系

2.2渗水与地下水化学分析

整理水样的同位素和水化学数据,做出δ18O-TDS(total dissolved solids)的关系图,见图3。Ⅰ型地下水样共有94个,TDS值为0.26~4.53 g/L,其中TDS值≤1 g/L的水样46个,TDS值>1 g/L的水样48个;7个泉水样的TDS值都小于1 g/L;31个渗水样中TDS值<1 g/L的只有2个,其余的TDS值>1 g/L;56个井水中TDS值<1 g/L的有39个,都是超过60 m的深井,而TDS值>1 g/L的17个井水都位于万亩滩附近,属于盐碱滩,都是一些浅井。从图3可以看出,Ⅰ型地下水中δD与TDS之间存在相关性,箭头所示表明蒸发造成渗水中的盐分浓度增高。

Ⅱ型地下水样16个,TDS值在1.10~4.85 g/L之间,其中井水15个,泉水1个,但所有Ⅱ型地下水的盐分都较高。Ⅱ型地下水仅出现在都思兔河以南较小的范围内,参见图1(b)。图3显示地下水的盐分与δD没有相关性,深井地下水的TDS值偏高意味着地下水在入渗地下之前就受到了蒸发作用,Ⅱ型地下水的δ18O-δD关系点距离GMWL(global meteoric water line)更远一些,证实地表水入渗地下之前曾经受过较强的蒸发,渗漏水可能来自蒸发强烈的湖泊,湖水在蒸发过程中盐度升高。

2.3南北、东西向断裂带与地下水来源

对图1进行对比发现,Ⅰ型地下水沿着南北向基底断裂带分布,Ⅰ型地下水存在4个特征:①地下水的δ18O-δD关系点落在蒸发线EL2上,水中的δ18O、δD值比降水贫化而比Ⅱ型地下水富集;②δ18O-δD关系点靠近GMWL,表明其受到蒸发的程度较低;③大部分水样的TDS值≤1 g/L,属于淡水性质,渗水都属于Ⅰ型地下水,渗水TDS值>1 g/L的原因是溶解了地层中的盐分以及受到了蒸发;④属于承压水性质,存在泉水与自流井,骆驼山矿难的涌水都是来自于该断裂带;⑤泉水的高程在1 123~1 668 m之间,平均高程为1 326 m,最高的泉眼位于桌子山,靠近南北向的断裂带。据此推断,Ⅰ型地下水来自于南北向的断裂带。

Ⅱ型地下水分布参见图1(a),其具有如下特征:①地下水的δ18O-δD关系点落在蒸发线EL3上,δ18O、δD值较为贫化;②δ18O-δD关系点距离GMWL较远,表明地下水在入渗地下之前受到了蒸发;③TDS值>1 g/L,表明补给源区水的盐分较高,符合湖泊受到蒸发盐分累积的规律;④属于承压水性质,断裂带附近地下水的压力较大,沿着东西向的断裂带上以泉水的形式出溢,汇集到都思兔河中排入黄河,断裂带附近有很多自流井;⑤泉水的高程在1 016~1 210 m之间,平均高程为1 079 m。Ⅱ型地下水分布地区同时有东西向及南北向两组断裂带,Ⅱ型地下水应该来自东西向断裂带。

由上述分析可知,桌子山分水岭阻断了鄂尔多斯沉积层地下水与乌海的联系,鄂尔多斯的地下水只可能绕过桌子山,从乌海南部向黄河排泄,属于Ⅱ型地下水,不是海南区涌水的来源。从图1(a)可以看出,一条南北向断裂带穿越了桌子山,在桌子山上海拔1 668 m处有一股泉水,流量稳定在约5 L/s,该泉眼位于南北向的断裂带附近,泉水的δ18O-δD关系点落在EL1上,属于Ⅰ型地下水,表明南北向断裂带中承压水的水头很高,所以,南北向断裂带中地下水水位的升高是造成乌海地表渗水的原因。

3讨论

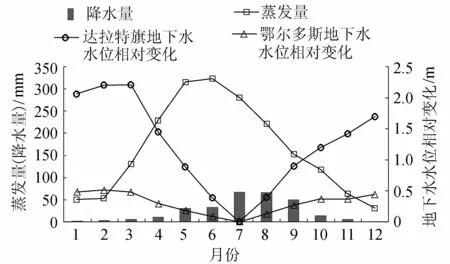

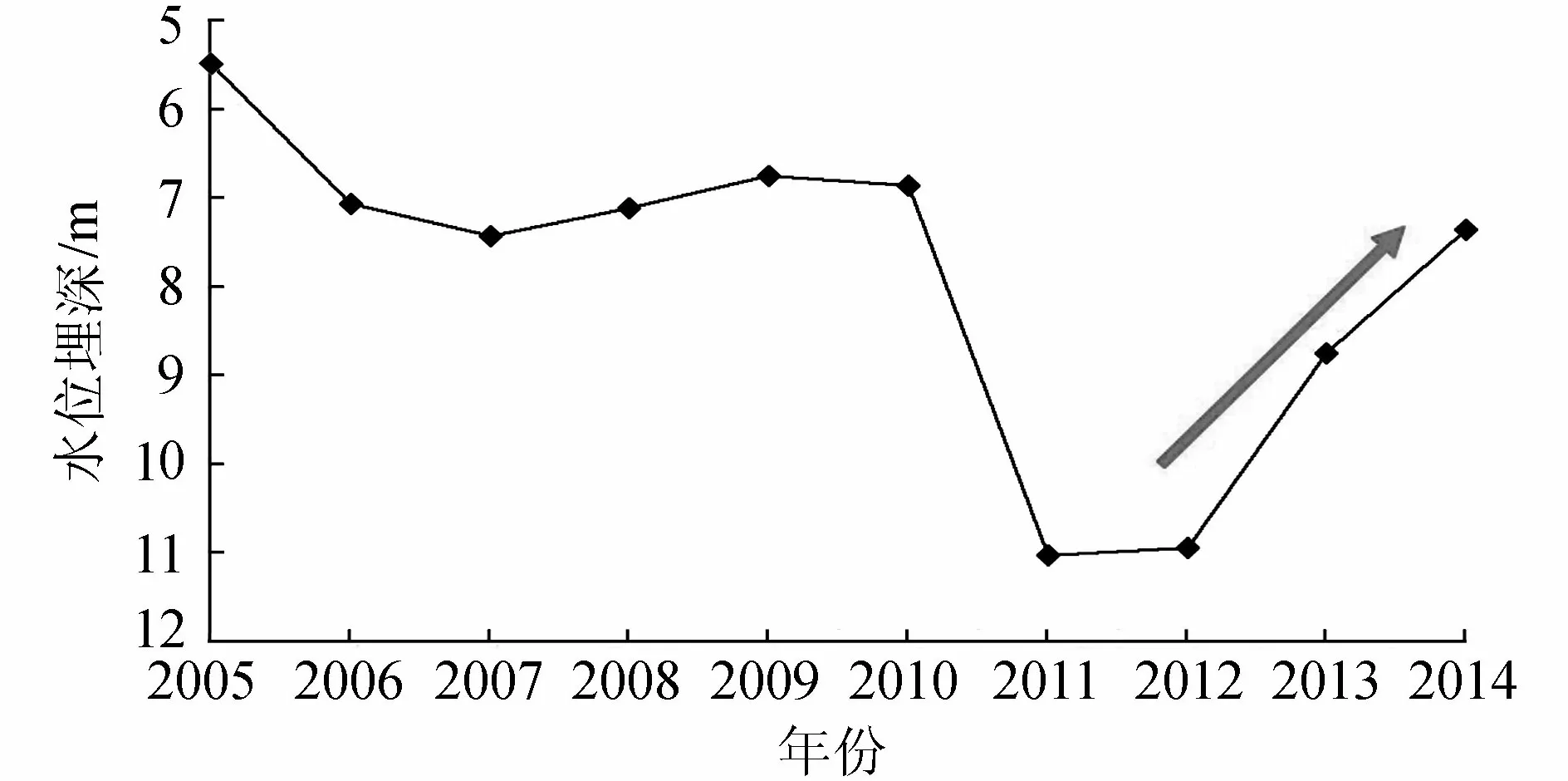

3.1地下水的补给量分析

位于乌海东部的鄂尔多斯的降水量在190~400 mm之间,平均年降水量289 mm,平均年蒸发量1 963 mm,其北部达拉特旗的年均降水量略高于乌海,为187.2 mm,与乌海具有可比性。3—7月,达拉特旗地下水水位从距地表14.22 m下降到7月的16.43 m,下降幅度2.21 m;8月至次年2月,水位持续升高至14.23 m[14],达到年内地下水水位最高值,见图4。年内最高和最低水位差值为2.21 m,差值表现为地下水的补给能力。考虑到蒸发影响,地下水的年补给量应该大于地下水水位的差值,达拉特旗的潜水含水层为沙层,有效孔隙率约为35%,将水位差值2.21 m换算得到达拉特旗地下水的年均补给量大于773.5 mm,该值是当地年均降水量的4.1倍。显然地下水不可能来自当地降水入渗。

图4 2005—2014年鄂尔多斯地区月均降水量、蒸发量与地下水水位的相对变化

鄂尔多斯盆地有2种典型的沉积地层:黄土和沙漠。在黄土中进行模拟降水试验,结果表明130 mm的降雨最大下渗深度仅为80 cm,这些入渗水在下次降水来临之前基本上被蒸发掉了,很难形成累积继而向深部运动[15];黄土介质中的垂直节理对水分入渗几乎不起作用, 而大孔隙对水分入渗起着显著的阻滞作用,连续26 d的390 mm降水试验的入渗黄土深度仅达到2 m[16]。沙层降水试验表明,单次59 mm的有效降水入渗沙层的深度为0.46 m[17]。实际上,只有当土壤含水率达到了田间最大持水率,土壤水才能继续向下运动。进入土壤的降水被土颗粒吸附,形成薄膜水层,薄膜水层越薄,水分子受到的土颗粒表面电荷的吸引力就越大,只有当外层薄膜水能够脱离土颗粒电荷的吸引,水分子才能成为自由运动的水分子,在重力作用下继续向深部流动。

那么达拉特旗的地下水是否来自于周边地区的降水入渗?鄂尔多斯不同地区地下水水位的差值在0.23~2.21 m,平均差值0.50 m[14],可以算出鄂尔多斯地区地下水的年平均补给量大于175 mm,占降水量的59.3%以上。侯光才等[2]将鄂尔多斯盆地划分为补给区与排泄区两部分,补给区位于地下水分水岭附近,而排泄区的地下水水位高于地表高程,具有自流性质。如果鄂尔多斯的地下水来自降水,那么地下水都应该来自补给区的降水入渗,而排泄区的降水对地下水没有贡献。由此可知,要维持目前鄂尔多斯地下水的补给量,补给区的降水量要达到平均降水量的2倍(2×175 mm)。事实上,鄂尔多斯的平均降水量只有289 mm,即使全部的降水都能入渗地下水,也小于地下水的补给量,因此可排除地下水来自降水补给的可能。

3.2鄂尔多斯地下水的径流补给与排泄模式

前人曾试图通过反向地球化学模拟来证实地下水来自降水入渗[2]。具体做法是,将含水层中的斜长石、白云石、方解石、钾长石、伊利石、石膏、绿泥石、NaCl 和阳离子交换作为进行反向水文地球化学模拟的“可能矿物相”,选择K、Na、Ca、Mg、C、S 这6种元素作为约束变量[5]。但是,200多年以来白云岩的形成机制始终没有弄清楚[6]。鄂尔多斯盆地白云岩化的温度在104~368℃[18]。另外,如果鄂尔多斯的白云岩是在径流过程中产生的,那么白云岩中的δ13C应该显示为贫化,但实际上,鄂尔多斯白云岩中的δ13C显示为富集[17]。也就是说,排泄区Mg离子的减少表明地下水另有来源。

前人根据14C定年的结果将鄂尔多斯盆地的地下径流划分为浅、中、深3种模式[19]。由于岩石圈中的CO2等含C化合物混入到地下水中,影响了14C/C比值,从而严重影响了14C定年的精度[7]。因为氚在水中属于多数物质,受到的干扰很小,而CFCs是人工合成物质,自然界中没有,所以氚与CFCs是理想的定年示踪剂。CFCs测定的鄂尔多斯地下水年龄主要集中在20~30 a之间,最大为70 a[20]。

研究表明,青藏高原的河流与湖泊存在严重的渗漏,纳木错湖的渗漏量为120~190 m3/s[21],每年超过1 000亿m3的地下水经过深循环方式补给到内蒙古高原、鄂尔多斯、阿拉善、华北平原、东北平原等地区。1985年以来,青藏高原的降水量呈增加趋势,由于全球变暖,冰川与冻土的融水量也呈增加趋势,造成西藏内流区河流与湖泊的渗漏量逐年增加。这些渗漏水自西向东运动。地下水年龄测定结果显示,鄂尔多斯、华北平原、东北平原地下水的年龄分别为20a、30a以及40a,年龄分布也暗示着深循环地下水来自西藏高原[4]。鄂尔多斯盆地有4条主要的分水岭,分水岭与降水量之间没有任何关系,但分水岭与基岩断裂带高度吻合,根据地下水的氘氧同位素与西藏内流区降水相同的特征,推断西藏高原的渗漏水通过导水的基底断裂带补给到了鄂尔多斯盆地[3],见图5(a)。

图5 鄂尔多斯盆地概况

排除了地下水补给来自降水入渗,则可以推断鄂尔多斯盆地地下水补给源来自导水的断裂带。图5(b)中给出了鄂尔多斯地下水的径流补给与排泄示意图。在乌海—府谷的剖面中,四十里粱地下水分水岭深部基岩中存在着强导水断裂带,来自西藏高原的渗漏水从导水断裂带中涌入沉积层,在垂直方向上越流补给下层、中层与上层,进入不同层位的承压水又分别向东、西两侧排泄,在下层、中层与上层分别形成了水平流。由于分水岭的东部与西部排泄区的地表高程相差很大,西部最低的排泄区为摩林河(1 220 m),东部最低的排泄区为黄河(850 m),所以,东部地区地下水的水力梯度远大于西部,即使东部与西部地区下层、中层与上层含水层的渗透系数接近,东部地下水的渗透流速也远大于西部。渗透流速的不同影响到了含水层水的水化学性质,渗透系数大或水力梯度大的地层,地下水的更新速率快,水岩反应产生的离子浓度低,水质就好;反之,水质较差。地下水的这种循环方式令人很容易理解鄂尔多斯地区既存在“上差下好”的含水层,又存在“上好下差”的含水层[22]。在承压水头高于地表的地区,地下水溢出地表形成河流、湖泊与沼泽,而大量抽取地下水将造成地下水水位降低,沼泽演变成为盐沼。

3.3鄂尔多斯深循环导水构造地球物理与水同位素分析

大量的地下水通过深循环涌入鄂尔多斯盆地,由于水的导电性高,而介质的密度低,深循环导水通道具有高导与低速(地震波传输速度)的地球物理特征。大地电磁测深表明,青藏高原到河西走廊、内蒙古高原、鄂尔多斯、太行山、大兴安岭一带的断裂带或缝合带中存在连续的高导层[23]。在鄂尔多斯与西裂谷中存在2个高导层,中地壳(15~20 km)高导层的电阻率为4~18 Ω·m,上地幔(55~80 km)高导层的电阻率为6~9 Ω·m[24]。当温度和压力分别达到374.15℃和22.1MPa时,液态或气态的水都变成超临界态水,所以,中地壳与地幔高导层中的流体可能是液态水或超临界流体,超临界流体也具有高导特性[25]。如果中地壳与上地幔高导层中都是超临界流体,那么中地壳高导层的电阻率应该远大于地幔高导层,因为超临界流体的导电性与离子积相关,压力、温度越高,离子积越大,导电性能越强[26-27]。但实际上,地幔与地壳高导层的电阻率的差异不是很大,由此可知,至少中地壳高导层中应该是流动的液态水,因为只有流动的水才能保持低温的性质,符合鄂尔多斯地下水低温的特性。

笔者在鄂尔多斯盆地采集了21个泉水样与10个井水样,采样点分布参见图5(a)。分析水样中的δ18O、δD、3H、3He/4He、TDS等,发现水中的TDS值在134~860 mg/L之间,平均值为386 mg/L,都属于淡水。由于地壳与地幔的3He与4He的比值R存在很大的差异,大气中的具有稳定的氦比值Ra,所以用R/Ra判定地下水中氦的来源,地幔玄武岩的R值可达8Ra,而地壳中R的典型值为0.25Ra[28]。如果地下水中的R/Ra=1,则表示地下水中的氦来自于大气降水,没有遭到地幔或地壳氦的混染;如果地下水的R/Ra<1,则表示地下水遭受到壳源的混染,地下水主要在地壳介质中循环;如果R/Ra>1,则表示地下水受到地幔氦的混染,地下水的循环地层与地幔玄武岩等有关。

鄂尔多斯盆地大部分地下水的δ18O-δD关系都落在Ⅰ型地下水范围内,参见图6(a);明显落在Ⅱ型地下水区间的只有靠近渭南的1个井水,该点的R/Ra<1,表明地下水径流发生在地壳岩石圈。R/Ra>1的点都沿着EL2分布,而且远离全球雨水线GMWL,表明地下水在入渗地下之前受到了蒸发,地下水的径流主要发生在地幔物质中,地下水深循环过程有可能发生在上地幔高导低速层中。R/Ra>1的范围仅出现在伊金霍洛旗、乌审旗、榆林所围地区,参见图5,这里是窟野河、无定河等河流的源头,是鄂尔多斯盆地地下水最为丰富的地区,该区附近的一口自流井的涌水量达到了0.58 m3/s,成为府谷县主要的水源地[17]。地下水受到了幔源氦的混染,暗示着该地区地下水深循环导水通道应该是上地幔中的高导低速层,地层中的白云岩与红土中的Mg、Fe等物质来自地幔,地下水经历了从高温到低温的过程[29]。

图6 鄂尔多斯盆地泉水与井水的同位素关系

鄂尔多斯盆地泉水与井水的3H-R/Ra关系参见图6(b)。R/Ra>1的地下水中的3H值在13.4~27.7 TU之间,均值为20.1 TU。在鄂托克旗深层地下水中曾测量到129 TU与57 TU的高氚水[30]。含氚的地下水显然来自核试验以来的降水,高氚值表明地下水的径流是在一种渗透性强而且均值的导水构造中,地幔玄武岩孔洞型含水层比较符合这种导水构造[31]。在R/Ra<1的地下水中,氚值范围在0.1~33.0 TU之间,均值为10.1 TU,低3H水显然是来自核试验之前,地下水年龄出现了很大的差异,表明沉积层的渗透性差异很大。

3.4西藏高原渗水量增加造成东部地区水位上升

西藏高原河流与湖泊的渗漏水通过深循环形式自西向东补给到北方地区。1983年青藏高原的降水量最低,然后降水量与冰川冻土融水量逐年增加;1986—1995年平均温度比1974—1985年平均温度高约0.7℃,1995—2011年,青藏高原温度逐年上升,1999—2007年平均温度为0.5℃,比1986—1995年上升了0.7℃,比1974—1985年上升了1.1℃。1985年以来,降水量与融水量呈增加趋势,导致了西藏的河流与湖泊水量增加,河流与湖泊的渗漏量也随着增加[32]。近10年以来,北方干旱区地下水水位上升事件频发。

1990年以来,河西走廊地下水的水位持续下降,张掖城区地下水的水位下降的幅度超过了5 m,但是2002年之后,河西走廊地下水水位出现了上升趋势,张掖城区的地下水水位也快速上升,到了2005年,城区最大的上升幅度达到8 m,造成1 000多户居民被迫搬迁。研究表明,地下水来自冰川融水,通过基底断裂补给到了河西走廊[33-34]。紧邻青藏高原北缘的是世界第二大的塔克拉玛干沙漠,沙漠的东南车尔臣河的下游在20世纪70年代以前还是一个尾闾湖——台特玛湖泊群,发源于昆仑山的车尔臣河最终汇入台特玛湖。由于车尔臣河上游用水量增加,补给台特玛湖的水量逐年减少, 1972年车尔臣河发生断流,下游的台特玛湖接近干涸。但是,自2002年起,在车尔臣河仍然处于断流的情况下,台特玛湖得到了地下水的补给,湖泊水面积最大达到了300 km2。2009年8月笔者深入塔克拉玛干沙漠腹地,对湖泊群及周边的地表水、地下水进行了深入的考察和取样,并结合卫星遥感图像来反演湖泊近几年的动态变化特征。研究证实,湖泊群水化学及同位素特征与昆仑山北坡冰雪融水相似,湖泊补给水源主要来自阿尔金山和昆仑山的冰雪融水[35]。2005年3月, 阿拉善左旗巴彦浩特地下水水位上升,地表出现了湖泊,房屋出现了被地下水浸泡的现象[36]。

2010—2011年,鄂尔多斯市伊金霍洛旗的地下水水位埋深从6.86 m突然下降到11.03 m,地下水突降的原因有3种可能:①与骆驼山矿难有关,骆驼山突水事件发生在2010年3月1日,突水事件发生后,乌海的地下水水位全线下降;②与鄂尔多斯市当年大量抽取地下水有关;③其他未知原因。无论何种原因,地下水水位在随后的3年中持续上升,2012年、2013年与2014年上涨的幅度分别为0.08 m、2.19 m与1.4 m[14](图7),与乌海的涌水过程相吻合。由于伊金霍洛旗地下水的R/Ra>1,推测地下水来自快速导水构造,地下水水位的上升反映了地下水补给量在增加。

图7 鄂尔多斯市伊金霍洛旗地下水水位埋深变化趋势

根据2015年7月31日北京地区885个地下水水位监测点的数据,全北京市地下水埋深比6月30日上升了15 cm,地下水的储量在一个月内增加了8×107m3,这是1999年以来同期地下水水位的首次回升[32]。通过梳理北方地区地下水水位上升的时间关系,可知北方地区地下水水位上升并非是孤立的水文事件,具有自西向东发展的趋势,在未来10年,华北平原与东北平原的地下水水位将会逐年增加,两地的高水位现象至少分别可持续30年和40年。

4结论

a. 乌海地区渗水、井水、泉水以及大部分湖水的同位素分布接近,却和当地降水的同位素分布有明显差异,并且降雨入渗试验也说明了当地降水无法补给地下水,所以笔者认为乌海的地表渗水来自于外源的地下水补给。

b. 乌海存在两种同位素分布差异明显的地下水,地表渗水为Ⅰ型地下水,TDS值<1 g/L,沿着桌子山分布于乌海大部分地区;Ⅱ型地下水的水质较差,TDS值>1 g/L,分布在乌海都思兔河流域。两种类型地下水的分布与南北向和东西向断裂带分布吻合,笔者推测地下水分别来自于南北向(Ⅰ型)与东西向(Ⅱ型)断裂带组,外源水通过断裂带补给乌海地区的地下水。

c. 从青藏高原到鄂尔多斯地块的地壳与上地幔中存在着连续分布的高导低速层,通过对鄂尔多斯—山西裂谷高导层进行电阻率分析,确定至少中地壳的高导层是由于地下水流动而形成的。伊金霍洛旗、乌审旗与榆林一带的地下水中混染了地幔的氦,表明该区域的深循环地下水经过了地幔物质。

d. 鄂尔多斯盆地地下水分水岭与基底断裂带高度吻合,外源水通过导水的基底断裂带越流补给到沉积层中,越流进入分水岭下层、中层与上层的地下水以水平流方式向两侧低水位地区流动,最终排泄到河流与湖泊中,水化学成分与岩性、水力梯度、渗透系数、渗径有关。

e. 西藏高原河流与湖泊的渗漏水通过深循环形式自西向东补给到北方地区,1985年以来,西藏的降水量与冰川、冻土的融水量增加。2002年以来,青藏高原周边的河西走廊与塔里木盆地的地下水水位上升,地下水水位自西向东逐渐升高,目前已经扩展到了阿拉善、鄂尔多斯、内蒙古高原,并逐渐向华北平原与东北平原延伸。

参考文献:

[1] 侯光才, 林学钰, 苏小四, 等. 鄂尔多斯白垩系盆地地下水系统研究[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2006, 36(3): 391-398. (HOU Guangcai, LIN Xueyu, SU Xiaosi, et al. Groundwater system in Ordos Cretaceous Artisan Basin [J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 2006, 36(3): 391-398. (in Chinese))

[2] 侯光才, 梁永平, 尹立河, 等. 鄂尔多斯盆地地下水系统及水资源潜力[J]. 水文地质工程地质, 2009, 36(1): 18-23. (HOU Guangcai, LIANG Yongping, YIN Lihe, et al. Groundwater systems and water resources potential in the Ordos Basin [J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2009, 36(1): 18-23. (in Chinese))

[3] CHEN Jiansheng, LIU Xiaoyan, WANG Chiyuen, et al. Isotopic constraints on the origin of groundwater in the Ordos Basin of Northern China [J]. Environmental Earth Sciences, 2012, 66(2): 505-517.

[4] 陈建生, 王庆庆. 北方干旱区地下水补给源问题讨论[J]. 水资源保护, 2012, 28(3): 1-8. (CHEN Jiansheng, WANG Qingqing. A discussion of groundwater recharge sources in arid areas of North China [J]. Water Resources Protection, 2012, 28(3): 1-8. (in Chinese))

[5] 苏小四, 林学钰, 董维红, 等. 反向地球化学模拟技术在地下水14C 年龄校正中应用的进展与思考[J]. 吉林大学学报( 地球科学版), 2007, 37(2): 271-277. (SU Xiaosi, LIN Xueyu, DONG Weihong, et al. Application of inverse geochemical modeling in the correction of groundwater14C dating: advances and thoughts [J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 2007, 37(2): 271-277. (in Chinese))

[6] 张景廉, 曹正林, 于均民,等. 白云岩成因初探[J]. 海相油气地质, 2003, 6(1/2): 109-115. (ZHANG Jinglian, CAO Zhenglin, YU Junmin, et al. The origin of dolomites [J]. Marine Origin Petroleum Geology, 2003, 6(1/2): 109-115. (in Chinese))

[7] 陈茜茜, 陈建生, 王婷,等. 我国北方地下水年龄测定问题讨论[J]. 水资源保护, 2014, 30(2): 1-5. (CHEN Xixi, CHEN Jiansheng, WANG Ting, et al. A discussion of groundwater dating in Northern China [J]. Water Resources Protection, 2014, 30(2): 1-5. (in Chinese))

[8] 林向芳.乌海市海勃湾区地质灾害分布规律[J]. 工程地质学报, 2010(18): 413-416. (LIN Xiangfang. Distribution rules of the geohazards in Haibo Bay district in Wuhai City[J]. Journal of Engineering Geology, 2010(18): 413-416. (in Chinese))

[9] 刘少峰, 杨士恭. 鄂尔多斯盆地西缘南北差异及其形成机制[J]. 地质科学, 1997, 32(3): 397-408. (LIU Shaofeng, YANG Shigong. The differences between the southwestern and the northwestern Ordos Basin and their forming mechanism[J]. Scientia Geologica Sinica, 1997, 32(3): 397-408. (in Chinese))

[10] 潘爱芳, 赫英, 马润勇. 鄂尔多斯盆地基底断裂对环境地球化学景观与水土流失的控制作用[J]. 水土保持研究, 2006, 13(2): 21-23. (PAN Aifang, HE Ying, MA Runyong. Control action of basement fractures on environment geochemistry landscape and soil erotion in Ordos Basin[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2006, 13(2): 21-23. (in Chinese))

[11] 马润勇, 朱浩平, 张道法, 等. 鄂尔多斯盆地基底断裂及其现代活动性[J]. 地球科学与环境学报, 2009, 31(4): 400-408. (MA Runyong, ZHU Haoping, ZHANG Daofa, et al. Basement fault and their recent activity in Ordos Basin[J]. Journal of Earth Sciences and Environment, 2009, 31(4): 400-408. (in Chinese))

[12] 杨陨城, 侯光才, 文东光, 等. 鄂尔多斯盆地大气降雨氢氧同位素的组成与季节效应[J]. 地球学报, 2005, 26:289-292. (YANG Yuncheng, HOU Guangcai, WEN Dongguang, et al. Hydrogen-oxygen isotope composition of precipitation and seasonal effects on δ18O of precipitation in Ordos Basin [J]. Acta Geoscientaca Sinica, 2005, 26:289-292. (in Chinese))

[13] IAEA/WMO. World survey of isotope concentration in precipitation[EB/OL]. [2015-04-11]. http://nds121. iaea. org/wiser/

[14] 郑玉峰, 王占义, 方彪. 鄂尔多斯市2005—2014年地下水水位变化[J]. 中国沙漠, 2015, 35(4): 1036-1040. (ZHENG Yufeng, WANG Zhanyi, FANG Biao, et al. Variation of groundwater level in Ordos, Inner Mongolia, China from 2005 to 2014 [J]. Journal of Desert Research, 2015, 35(4): 1036-1040. (in Chinese))

[15] 陈建生, 杨光亮, 王婷, 等. 内蒙古鄂尔多斯西北土壤水流动示踪实验及自流井群补给源讨论[J]. 地球学报, 2014, 35(3): 365-374. (CHEN Jiansheng, YANG Guangliang, WANG Ting, et al. Soil water flow tracer test in Northwest Ordos Basin, Inner Mongolia and discussion on recharge resources of artesian wells [J]. Acta Geoscientaca Sinica, 2014, 35(3): 365-374. (in Chinese))

[16] 独仲德, 赵英杰, 倪东旗, 等. 野外试验场黄土包气带水分入渗试验研究[J]. 辐射防护, 2000, 20(1/2): 107-109. (DU Zhongde, ZHAO Yingjie, NI Dongqi, et al. Study on water infiltration in loess aerated zone at CIRP’s field test site [J]. Radiation Protection, 2000, 20(1/2):107-109. (in Chinese))

[17] 陈建生, 王婷, 陈茜茜, 等. 鄂尔多斯自流盆地地下水来源争议问题讨论[J]. 地质论评, 2013, 59(5): 900-908. (CHEN Jiansheng, WANG Ting, CHEN Xixi, et al. Discussion on the origin of groundwater in the Ordos Basin [J]. Geological Review, 2013, 59(5): 900-908. (in Chinese))

[18] 李振宏, 郑聪斌. 古岩溶演化过程及对油气储集空间的影响[J]. 天然气地球科学, 2004, 15(3): 247-252. (LI Zhenhong, ZHENG Congbin. Evolution process of palaeokarst and influence to reservoir [J]. Natural Gas Geoscience, 2004, 15(3): 247-252. (in Chinese))

[19] 张兴君, 郭中小, 徐晓民, 等. 鄂尔多斯盆地地下水14C年龄的校正[J]. 人民黄河, 2010, 32(4): 81-82. (ZHANG Xingjun, GUO Zhongxiao, XU Xiaomin, et al.14C age correction of groundwater in the Ordos Basin [J]. Yellow River, 2010,32(4): 81-82. (in Chinese))

[20] 柳富田, 苏小四, 侯光才, 等. CFCs 法在鄂尔多斯白垩系地下水盆地浅层地下水年龄研究中的应用 [J]. 吉林大学学报( 地球科学版), 2007, 37(2): 298-302. (LIU Futian, SU Xiaosi, HOU Guangcai, et al. Application of CFCs methods in dating shallow groundwater in the Ordos Cretaceous Groundwater Basin [J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 2007, 37(2):298-302. (in Chinese))

[21] ZHOU S, KANG S, CHEN F, et al. Water balance observations reveal significant subsurface water seepage from Lake Nam Co, south-central Tibetan Plateau [J]. Journal of Hydrology, 2013, 491: 89-99.

[22] 谢渊, 邓国仕, 刘建清, 等. 鄂尔多斯盆地白垩系主要含水岩组沉积岩相古地理对地下水水化学场形成和水质分布的影响[J]. 沉积与特提斯地质, 2012, 32(3): 64-74. (XIE Yuan, DENG Guoshi, LIU Jianqing, et al. The effects of sedimentary facies and palaeogeography on the formation and distribution of the deep groundwater of the cretaceous strata in the Ordos Basin [J]. Sedimentary Geology and Tethyan Geology, 2012, 32(3): 64-74. (in Chinese))

[23] 徐常芳. 中国大陆地壳上地幔电性结构及地震分布规律 (一)[J]. 地震学报, 1996, 18(2): 254-261. (XU Changfang. The China continental crust and upper mantle electrical structure and the regulation of earthquake distribution [J]. Acta Seismologica Sinica, 1996, 18(2): 254-261. (in Chinese))

[24] 李立. 大地电磁测深 (MTS) 用于研究地壳上地幔的初步成果[J]. 物探与化探, 1997,21(6):460-467. (LI Li. The preliminary achievements of magnetotelluric sounding in the study of the crust and upper mantle [J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 1997,21(6):460-467. (in Chinese))

[25] SHAW R W. Supercritical water a medium for chemistry [J]. Chemical Engineering News, 1991, 69: 26-39.

[26] FRANTZ J D, MARSHALL W L. Electrical conductance and ionization constants of salts, acids, and bases in supercritical aqueous fluids: I, Hydrochloric acid from 100 degrees to 700 degrees C and at pressures to 4000 bars [J]. American Journal of Science, 1984, 284(6): 651-667.

[27] 许春丽, 支霞臣, 谢鸿森. 高温高压下稀盐酸溶液电导率的测定[J]. 科学通报, 1998(1): 111-112. (XU Chunli, ZHI Xiachen, XIE Hongsen. The determination of the conductivity of dilute hydrochloric acid solution under high temperature and high pressure [J]. Chinese Science Bulletin, 1998(1): 111-112. (in Chinese))

[28] HOKE L, LAMB S, HILTON D R, et al. Southern limit of mantle-derived geothermal helium emissions in Tibet: implications for lithospheric structure [J]. Earth and Planetary Science Letters, 2000, 180(3): 297-308.

[29] 陈建生, 饶文波, 丁宏伟,等. 青藏高原冰川融水深循环及其地质环境效应[J]. 科技导报, 2009, 27(14): 118-119. (CHEN Jiansheng, RAO Wenbo, DING Hongwei, et al. The deep-circulation ways of glacier melt water from Qinghai-Tibet Plateau and its geological environmental effect [J]. Science & Technology Review, 2009, 27(14): 118-119. (in Chinese))

[30] 牛光亮, 马致远, 侯光才, 等. 关于鄂尔多斯盆地白垩系地下水分水岭的探讨[J]. 煤田地质与勘探, 2005, 33(1): 55-57. (NIU Guangliang, MA Zhiyuan, HOU Guangcai, et al. Research on the watershed of the groundwater of Cretaceous in Ordos Basin [J]. Coal Geology & Exploration, 2005, 33(1): 55-57. (in Chinese))

[31] 江巧宁, 陈建生. 深循环地下水补给长白山天池的水量平衡分析[J]. 水资源保护, 2015, 31(5): 5-12. (JIANG Qiaoning, CHEN Jiansheng. Analysis on water balance of deep cycle groundwater supplying Tianchi Lake of Changbai Mountain [J]. Water Resources Protection, 2015, 31(5): 5-12. (in Chinese))

[32] GOU Xiaohua, YANG Tao, GAO Linlin, et al. A 457-year reconstruction of precipitation in the Southeastern Qinghai-Tibet Plateau, China using tree-ring records [J]. Chinese Science Bulletin, 2013, 58(10): 1107-1114.

[33] CHEN Jiansheng, WANG Chiyue. Rising springs along the silk road [J]. Geology, 2009, 37(3): 243-246.

[34] CHEN Jiansheng, WANG Chiyue, TAN Hongbing, et al. New lakes in the Taklamakan Desert [J]. Geophysical Research Letters, 2012, 39(22):1-5.

[35] 陈建生, 陈茜茜, 王婷,等. 阿拉善沙漠湿沙层水分来源同位素示踪[J]. 水科学进展, 2014, 25(2): 196-206. (CHEN Jiansheng, CHEN Xixi, WANG Ting, et al. Isotopes tracer research of wet sand layer water sources in Alxa Desert[J]. Advances in Water Science, 2014, 25(2): 196-206. (in Chinese))

[36] 闫雪静. 本市地下水位16年来首次回升[N]. 北京日报, 2015-09-09(01)

Analysis of causes of groundwater level rise in Wuhai area of Ordos Basin

CHEN Jiansheng1, CHEN Yafei1, XIE Fei2, XU Yi1, WANG Yanchao3, JIANG Qiaoning3

(1.CollegeofCivilandTransportationEngineering,HohaiUniversity,Nanjing210098,China;2.CollegeofWaterConservancyandHydropowerEngineering,HohaiUniversity,Nanjing210098,China;3.SchoolofEarthScienceandEngineering,HohaiUniversity,Nanjing210098,China)

Abstract:The groundwater level in the Wuhai area, which is the most arid area in the northwestern Ordos Basin, has continuously risen in recent years. The groundwater overflows to the surface and forms small lakes, causing the foundations of the houses of local residents to be immersed by water. Through analysis of the isotopes and hydrochemical compositions in the seepage, groundwater, surface water, and precipitation across the Wuhai area, and based on water balance analysis and geological structural features, the reasons for the groundwater level rise of the study area are examined. The results show that the deuterium and oxygen isotopic compositions of precipitation and groundwater in the Wuhai area are not scattered along the same evaporation line, indicating that the groundwater is not recharged by local precipitation. The groundwater in the north-south trending fault zone(ρ(TDS)<1 g/L) in the Wuhai area is more enriched in deuterium and oxygen isotopes than that in the west-east trending fault zone. These characteristics are in accordance with those of the overflowing water in the Wuhai area, suggesting that the rise of the groundwater level is caused by the overflowing water in the north-south trending fault zone. Analysis of3He/4He and3H in the groundwater of the Ordos Basin shows that the high-conductivity and low-velocity layer in the lithosphere may be the drainage structure of deep-circulating groundwater.

Key words:groundwater; water level rise; groundwater recharge source; high-conductivity and low-velocity layer; isotopic characteristics; Wuhai area; Ordos Basin

DOI:10.3880/j.issn.1004-6933.2016.03.001

基金项目:国家自然科学基金(51578212);科技部“973”项目 (2012CB417005)

作者简介:陈建生(1955—),男,教授,博士,主要从事地下水深循环研究。E-mail:jschen@hhu.edu.cn

中图分类号:P345

文献标志码:A

文章编号:1004-6933(2016)03-0001-09

(收稿日期:2015-01-29编辑:彭桃英)