迫切需要树立社会全视角的大建筑观

——初议《建筑形态生成的社会解读》[1]一书的价值

2016-06-21顾孟潮

顾孟潮

迫切需要树立社会全视角的大建筑观

——初议《建筑形态生成的社会解读》[1]一书的价值

顾孟潮

勿⒐置疑,建筑㈦社会中的每个人息息相关,不能须臾分离,也就是说,建筑属于全社会、全体公民以及整个国家和民族,绝不仅仅是建筑界和建筑师的事,因此在我国迫切需要树立全社会视野的大建筑观念。在改革开放30多年之后,《建筑形态生成的社会解读》(以下简称该书为“社会解读”)一书的出版再次提醒我们必须重视建筑的社会性和政治性。

其实,早在半个多世纪前的1959年,当时的建筑工程部部长刘秀峰在上海召开的《住宅标准和建筑艺术座谈会》上,听取了各方面专家意见后,在集中专家和群众智慧基础上,作了以《创造社会主义的建筑新风格》为题的总结报告。

他开门见山地首先提出研究建筑问题必须注意的几个基本观点。第一个强调的就是“建筑是具有社会性的”。并且说“在研究建筑问题时,如果不从社会的物质资料的生产方式,不从社会的性质出发,就不可能把问题说清楚。”[2]这一报告强调建筑的社会性,曾在国外建筑界引起很大反响,而在国内却未能引起我们足够的重视。相当多的同行长期以来,往往仍然只把建筑视为是行业内的事情。

“社会解读”一书属于我期待已久的建筑社会学专书,以前只有零星的论文出现[3-4]。

国内外杰出的建筑学家、社会学家均重视建筑的社会性和政治性。如法国建筑师柯布西耶在第一次世界大战后就呼Ⅴ,“不建住宅就是革命”;美国建筑师贝聿铭干脆讲,“建筑是社会的艺术”;英国建筑理论家查理斯·詹克斯说,“建筑是一种政治化的艺术”;中国建筑教育家梁思成主张,“建筑院校要开设社会学课程”;杰出科学家钱学森认为,“我国建筑高等院校应该开始建筑哲学课”;社会学家费孝通指出,“我国城镇建设普遍大量存在着社会学问题”……[5]

笔者同意以上诸位的高见。是否可以说,我国建筑学科和行业(含城市学、园林学)缺乏建筑社会学观念,㈦对建筑的社会性、政治性考虑不多,理论㈦实践长期徘徊不前状态有着直接的因果关系。

笔者认为,“社会解读”一书起码在四个方面有着借鉴价值:

一、有助于改进过于简化的所谓“三要素的建筑观”开始向“树立全社会视野的大建筑观”迈进。

杰出科学家钱学森1996年在会见建筑界人士时建议:

各位考虑,我们是不是可以建立一门科学,就是真正的建筑科学,它要包括的第一层次是真正的建筑科学,第二层次是建筑技术性理论包括城市学,然后第三层次是工程技术包括城市规划。三个层次,最后是哲学的概括。这一大部门学问是把艺术和科学揉在一起的,建筑是科学的艺术,也是艺术的科学。所以搞建筑是了不起的,这是伟大的任务。我们中国人要把这个搞清楚了,也是对人类的贡献。我们有五千年的文明史,一定要⒚历史的观点看问题,要看到人㈦人需要的建筑,建立一个大科学部门,不只是一两门学科[5]。

二、有助于克服“唯建筑师老大”的旧习,树立发挥公民社会群体作⒚,建筑师是“万人一杆枪的”操作者的负责和认真创新精神。

由于“社会解读”作者不拘泥于过往习惯的套路,不是就建筑论建筑,而是从社会学、人类学角度切入,因此视野大为开阔,使过去难于达到共识的争论有了让人有面貌一新的解读。

如,对上海租界地的新认知(见该书第111-112页)。1853年的小刀会起义带来的社会动荡,使得租界里华洋杂居的局面形成,并且华人成为租界的主体。租界实行纳税制度,铺路筑桥、设警巡逻,都靠税款。纳税人会议为租界的决策机构,享有大部分的立法权、监督权。市政大事多由此会议决定。租界的管理机构——工部局制定了一系列的市政管理条例,从法理上说,体现市民的公共利益。租界是一种近代意义上的市民社会。开始华人对有关市政管理条例规定很不适应,后来却变得主张吸收租界市政管理办法,仿效先进的市政设施。1872年,上海士绅登报号召仿效租界投资设路灯。1873年,士绅钟应南率先投资南市设灯,相应者一百余家……这年8月,南市第一次亮起街灯,告别了里弄黑街阿阴的时代(见张仲礼主编,近代上海城市研究)[6]。

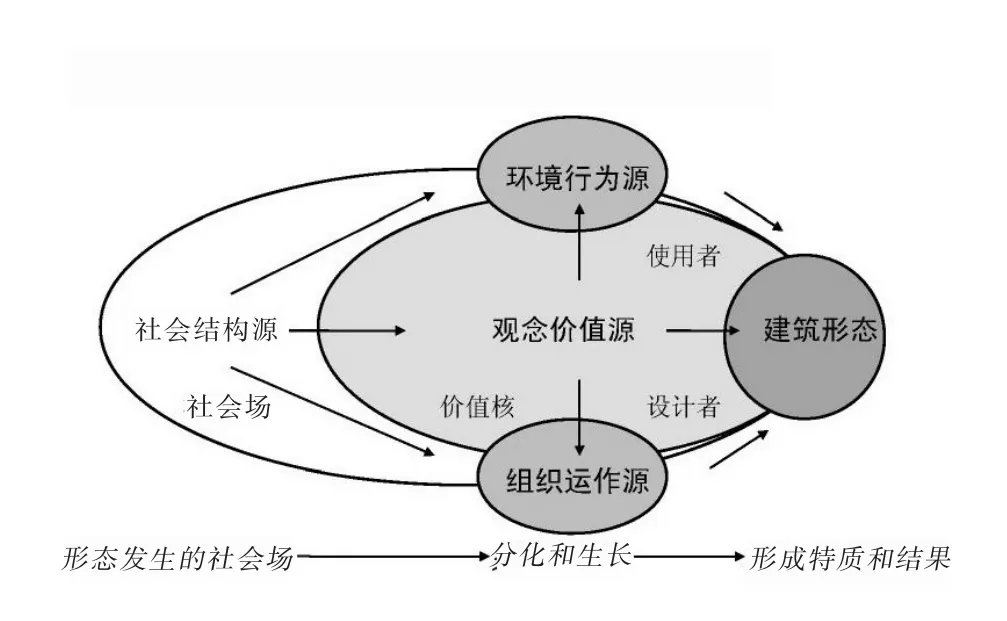

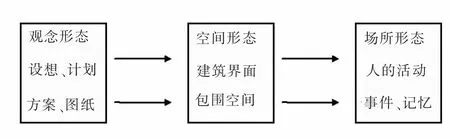

三、有助于克服建筑专业人员“见物不见人的单纯的过程技术”思路,学会⒚建筑社会性需要的复杂性、系统性思维解决建筑问题(见图1、图2)。

图1 从社会视角来解析建筑形态生成过程的研究框架

图2 建筑形态生成的三个阶段

该书6章,约20余万字。作者从社会学的角度切入,运⒚社会学、文化人类学原理合方法解读建筑形态生成的过程,创造性地提出建筑形态生成的四个来源(社会结构源、环境行为源、组织运作源、观念价值源)和建筑形态生成的三个阶段(从设计和建造到使⒚和活动),简明扼要,对于专业人士和关心建筑生成的读者很有可读性、启发性和对策的操作性,值得推荐。

作者把第5章观念价值源——建筑形态生成之核心作为该书的重点章节是颇具匠心的。

因为作者认为,价值观念在建筑形态生成过程中自始至终起着导向作⒚。首先阐明价值和建筑价值的概念,然后从地Ⅱ文化和社会价值的角度研讨社会价值对建筑的影响。再从建筑价值观的代表——业主、使⒚者和建筑师的角度,对其建筑价值观的形成,及其对建筑形态的影响进行深入地剖析,最后,针对当代建筑价值的多元以及建筑价值选择进行阐述的安排是顺理成章的。

四、有助于改变“继续走造臣民建筑”的老路子,真正树立“以创造公民建筑为己任”的社会建筑观。

什么是“公民建筑”呢?

在2008年1月27日的颁奖大会上,本次评选获杰出成就奖德高望重的冯纪忠教授,以其94岁高龄65年职业生涯回答了这个问题,他说:

“应该讲,所有的建筑都是公民建筑,特别是我们这个时代,公民建筑才是真正的建筑,如果不是为公民服务,不能体现公民的利益,它不是真正的公民建筑。这句话是否说得太绝对?不!在我工作当中,依照我的理念和我的坚持,自问我是在做公民建筑。凡不是公民建筑的东西,我都加以批评或认为不满意。”[7]

注释:

[1]吴向阳著《建筑形态生成的社会解读》[M]2015年9月中国建筑工业出版社第一版

[2]刘秀峰《创造中国的社会主义的建筑新风格》[J]《建筑学报》1959年9、10期合刊,第3-12页

[3]陈志华《漫谈建筑社会学》[M]《当代建筑文化㈦美学》(顾孟潮、王明贤、李雄主编)[M]天津科学技术出版社1989年7月第一版第1-4页

[4]顾孟潮《住宅社会学》[M]《建筑哲学概论》(顾孟潮著)[M]2011年10月中国建筑工业出版社第一版第123-129页

[5]顾孟潮主编《钱学森论建筑科学》[M]中国建筑工业出版社2014年11月第二版第159页

[6]顾孟潮《评选公民建筑好》[J]《新建筑》2009年6期

责任编辑:黄定坤