图画阅读,焕发语文教学别样精彩

2016-06-20汤虹飞

文/汤虹飞

图画阅读,焕发语文教学别样精彩

文/汤虹飞

语文作为小学阶段的基础学科,在整个学习过程中有着举足轻重的作用。用生动有趣的图画教学方法来弥补语言、文字等枯燥的教学手段,有利于提高小学生的语文学习能力。现阶段倡导的图画阅读,不仅仅是一种阅读策略,也是一种让阅读“看得见”的反馈方式。有了图画阅读的存在,使阅读教学变得立体、丰富,在不同体裁的文本阅读中都能发挥出积极的作用,使语文教学焕发出别样的精彩。

图画阅读的缘由

从教以来,笔者就一直在尽力引导孩子们爱上阅读。每天看到他们如饥似渴地捧着书看,笔者不胜欢喜,却又充满疑虑:他们的阅读是积极的还是消极的?他们的阅读是关注了文字表达方式还是仅仅在乎书中的人物命运?阅读确实存在着“看不见,摸不着”的现象,是不是有更好的办法走进学生的阅读心理、了解他们的阅读状态呢?高修军老师说:“用阅读之中形成的图画进行说写训练会使阅读活动有了‘看得见’的内容和形式,会为言语活动的持续性发展提供支点和动力。”如果教师让学生把自己的读书所获用图画的方式展现出来,学生的阅读不就可以看得见了吗?

图画阅读首战告捷

笔者将图画阅读首次在教学中尝试,选取了《一本男孩子必读的书》,课文从书的来历、鲁滨孙历险故事、读后感言三个方面记述。教学进行到第二部分时,笔者引导学生用“做木筏、抓鹦鹉”这样的构词方式概括鲁滨孙在荒岛上还做了哪些事。学生们很快总结出:种麦子、烤面包、运火药、交朋友、运木筏、搭帐篷……笔者选取“抓鹦鹉”这个原文片段,与课文相比较,总结出原文与课文的不同之处:原文从语言、环境、动作等方面具体描述,而课文却是概述。于是笔者启发学生想象其他几个情节,采用“借助图画,叙述故事”的方式来再现历险情景。

在最初进行创作的时候,有的学生担心自己的绘画水平太差,会遭到同伴的笑话,甚至有的学生觉得无从下手。笔者也有顾虑:高年级的学生再去通过图画展现故事情节,是不是反而加重了他们的课业负担,束缚了他们的阅读思维?今天仅是图画叙述一个情节,下一步又如何着手通过“画”来展现“整本书”?笔者又找到了高老师,一番交流后,明白了:让阅读看得见,可以用图画的形式体现出来,但是这里图画不需要依据美术课的标准来过分要求,图画可以是“写意”的,可以是夸张的。每个学生对文本内容的理解会呈现出不同的见解,从而在以图画进行表达时也体现出不同的理解,但是只要别人能够看得懂,通过自己的解说让对方能够听得懂就可以了。

第二天,阳光明媚。笔者迫不及待地走进教室,打开多媒体:“同学们,谁来讲一讲你笔下的鲁滨孙历险故事?”话音未落,课堂沸腾了……“老师,我先来!”就这样,在他们的激动中,笔者欣赏了一幅又一幅精彩的作品,听到了一个又一个栩栩如生的历险故事。

图画阅读再续前缘

有了“图画阅读”的首战告捷,笔者对图画阅读教学法更有信心了,开始把其运用到民间故事的阅读上。民间故事,是群众集体口头创造、口头流传,并不断地集体修改、加工而成的一种文学形式。这些民间故事大都反映了劳动人民美好的愿望、追求和理想,《牛郎织女》就是其中之一。课堂上,学生们读完故事后,都为牛郎和织女的“天各一方”而惋惜,为王母娘娘的狠毒而愤懑。看到如此“混乱”的课堂,笔者灵机一动,为何不把语言训练点放在“改变人物命运上”呢?于是,有了如下《牛郎织女》的即兴续编:

2015年的七月初七,鹊桥如期搭建好了。牛郎早已挑着竹筐,披上牛皮,飞奔到桥边,织女也早早在此等候。

“相公,我们终于相见了。”

“娘子,真是让你受苦了。”

孩子们也扑过来,哭道:“娘,娘,娘!”……

就在大家创编故事的过程中,笔者“逮住”了一位“跑神”的学生,他在画画。笔者揪住他:“你为什么不注意听讲?”他怯生生道:“老师,您不是一直在说,‘图画’是勾起我们想象力的源泉吗?您还说‘画’的水平不重要,重要的是潜藏在‘画’中的‘话’。我是想用我的画,考考大家创编故事的能力。”他的一番理直气壮,让笔者又想到了高老师的教学主张:“言”“象”(画)“意”构成语言的整个世界,教学中通过“画”的方式让内隐性的“言”和“意”看得见,让师生能够以一种直观的方式对阅读的行为和效果进行窥见,但是阅读并不能止步于“画”,特别是小学生的课内阅读,更要关注于“教学性”,即要学会语言的运用,所以,还要试着由“画”再到“言”的转换。

瞬间,笔者想到了一个两全其美的办法:“既然你这么有心记住了我的‘话’,那就看看你的‘画’能否勾起大家的‘话’。”于是大家集思广益,开始为“画”配“文”。为“画”配“文”,就是在“理解画”上再添上些许文字,以达到“图文并茂”的效果,从而巧妙地实现语言的运用。总而言之,就是通过文字引起别人对画的进一步思考,并尝试着用“接下去会发生什么”的方式续写下去:

不知不觉,又到了相约的七月初七。孩子们已经长大,牛郎只好一手牵着一个,共同披上牛皮,飞向了天空。

“织女呢?”牛郎和孩子们在桥头翘首遥望了三天三夜。牛郎实在是控制不住自己的情绪,就放声痛哭起来。哭声震碎了天庭的花瓶,敲响了玉帝的铜钟,刺痛了王母娘娘的心灵。

“牛郎,织女在前面的大树旁等你呢!从此以后,你要善待织女,否则我饶不了你!”只见王母娘娘拔下玉簪又一划,天河不见了。

“娘子……”“相公……”在一声长长的呼唤声中,一家人再也不分开了!

如此精彩的故事,该起个什么名字呢?有学生在笔者补充的课外资料秦观的《鹊桥仙》中提取了这样的题目:《两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮》。

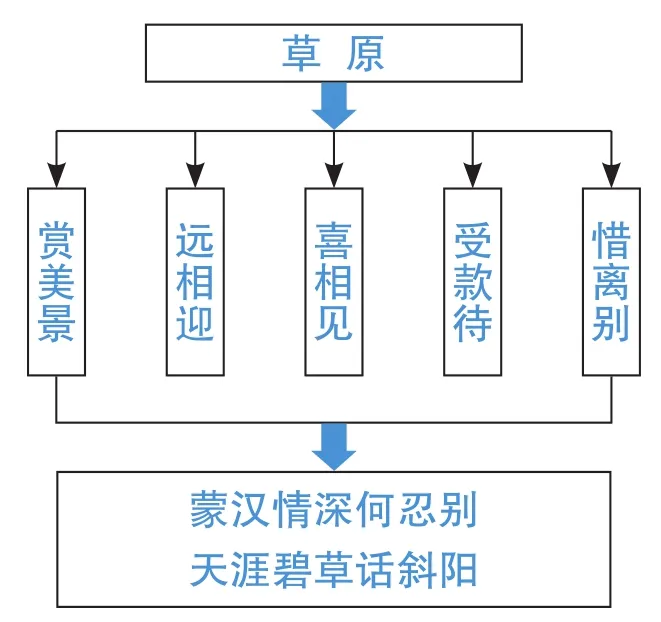

>> 图一

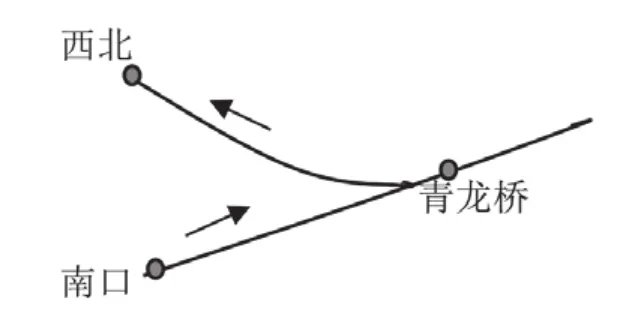

>> 竖井开凿法

>> ‘人’字形路线

图画阅读结构畅想

在高年级,学生语言的抽象、指示能力已经得到较为充分的发展,很多事物、意义、规律已经可以用一定指代性的符号进行表示。“结构图”,它着眼于文章的整体,而且又格外关注文章各部分之间的相互关系。教师可以用它来呈现高年级学生的阅读,让他们的阅读可以看得见。

《草原》是著名作家老舍先生的一篇散文。生动地描写了草原上如诗如画的景色以及蒙古族人民的能歌善舞,热情好客。本课语言通畅易懂,给人身临其境的感受。如何引导学生吟诵这篇美文,最好的记忆方法,莫过于从它的结构图入手。笔者用了整整一节课的时间引导学生熟悉课文,俯瞰文章。首先,引导学生默读课文,尝试用简洁的有节奏感的词语概括段意。学生纷纷对段意进行了概括,且形式多样。于是,师生将总结好的段意提炼出结构图(如图一)。

结构图,有利于帮助学生纵观全文;示意图,也是帮助学生理解课文的好助手。《詹天佑》一文中对“竖井开凿法”和“人字形线路”的理解,最好的办法当然也非“图”莫属。

基于此,为了考查、考验学生的“篇感”,笔者请同学们在本册教材中任选一篇文章,画出它的结构图或示意图。不同的题材会有不同的结构图、示意图;不同的结构图、示意图会有不同的“配文”,相信咬定图画不放松,语文教学会焕发出别样的精彩。

教材,无非是个例子,怎样让学生从例子中读懂生活,理解生命,这是每个语文工作者的使命。“云无定姿姿万态,教无定法法自在”,当黑色的字体与彩色的图画相结合,让语文乘着图画的翅膀飞翔时,文章是如此的浅,文味是如此的浓。

(作者单位: 江苏省邳州市福州路小学 )