基于WOS和ESI的武汉大学科研产出分析

2016-06-20寇继虹郭雨橙

寇继虹 郭雨橙

(武汉大学信息管理学院,武汉,430072)

基于WOS和ESI的武汉大学科研产出分析

寇继虹郭雨橙

(武汉大学信息管理学院,武汉,430072)

[摘要]Web of Science(WOS)引文索引库和Essential Science Indicators(ESI)基本科学指标数据库是常用的高校或科研机构学术水平评价工具。基于武汉大学在WOS中的整体发文情况和ESI中的优势学科和高影响力论文数据,从多个视角对武汉大学的科研产出进行了综合分析与评估,充分展现了武汉大学当前的国际影响力、优势学科地位以及国内外科研合作现况。

[关键词]影响力评价机构评价学科评价武汉大学科研产出

ESI(基本科学指标)是基于Web of Science(SCIE、SSCI)文献记录建立的以论文数、论文被引频次、论文篇均被引频次、高被引论文、热点论文等为研究绩效衡量指标的基本科学指标数据库。当前,通过ESI数据库的高影响力论文指标来评价国家、高校、科研机构、科研工作者、学术期刊的学术水平及国际影响力已成为全球范围内普遍采用的一种方法。近年来国内外有不少学者都做了基于ESI的机构或学科领域学术水平及影响力相关研究,如针对某一区域——中国[1]、中国大陆[2]、台湾[3]等;针对特定高校——北京大学[4]、浙江大学[5]、华东理工大学[6]、东华大学[7]、伊比利亚大学[8]等;针对特定学科领域——农业科学[9]、材料科学[10]、临床医学[11]、化学工程[12]、计算机科学[13]等;或者针对某高校的特定学科——华东师范大学的数学学科[14]进行高影响力论文的计量分析,以得出该学科领域或高校的科研水平以及在全世界范围内的整体地位,这些研究有着共同的研究目标,但研究视角各有不同。此外,也有一些机构如武汉大学图书馆基于各大论文数据库给出学校的科研产出分析报告,然而这些报告只是对人文社会科学、自然科学等不同领域的科研产出做局部分析,并且所做的分析是分别依据于ESI、SCI、SSCI、CSSCI等单一的数据库而进行的,不能从整体上把握学校的高水平科研产出情况。

基于上述研究成果,论文结合Web of Science(WOS)和ESI来源数据,从多个不同的视角对武汉大学的高水平论文整体产出情况和ESI多优势学科及高影响力论文进行细致地分析,揭示武汉大学科研产出的多维度特征。与已有研究相比,本文采用的分析数据更加全面,且会对不同库中以及不同年份的科研产出统计数据进行细致地比对,如对ESI高影响力论文与WOS收录论文相关指标进行比对、对ESI优势学科在不同年份的发展情况统计数据进行比对、对武汉大学与其国内外合作机构进入ESI的学科数和整体排名情况进行比对等,研究的深度和广度均得以加强。

本文的研究对于科学评价武汉大学的国际学术地位、正确认识武汉大学的ESI强弱势学科领域及国际排位情况、准确把握高水平科研产出的国内外合作关系分布和趋势等具有重要作用。同时依据研究结论可以有针对性地进行学科平衡和科研投入分配力度的调整,为高水平合作论文提供机构、作者合作及投稿期刊指南等,从而进一步提升武汉大学科研产出的国际影响力。

1数据来源

论文研究的数据来源于WOS和ESI两个数据库,以对武汉大学高质量学术产出整体情况和近十年高影响力学科和论文进行分析和比对。

在WOS数据库中以Wuhan University为检索词,类别选择机构扩展,时间选择1900~2013,得出27946条检索结果,其中第一条记录产生于1981年。在ESI数据库中以机构作为论文被引排序对象,以Wuhan Univ作为检索关键词,得到170条高被引论文数据。数据采集时间是20140516,当日ESI显示的更新日期是20140515,数据涵盖时间为20040101~20140228。

2武汉大学高质量学术产出整体情况分析

1981~2013年间,WOS数据库收录武汉大学所发高质量论文27946篇,总被引频次为203596次,篇均被引频次为7.285。在此从年限分布、学科领域分布、论文合作机构以及论文来源出版物四个方面对这些学术产出进行整体分析。

2.1年限分布

WOS数据库收录武汉大学最早的发文是1981年的一篇文学领域的文章,此后一段时期每年的发文收录量一直处于平缓状态,从一篇到几十篇不等,直到1999年以后,WOS收录武汉大学的论文数量开始明显增加并呈逐年增加态势,但在2010年有所回落,之后又逐年回升,到2013年达到最高点。1999~2013年WOS收录武汉大学的发文趋势如图1所示。

图1 武汉大学WOS发文时间分布图

2.2学科领域分析

依据WOS提供的检索报告可以得出如表1所示的武汉大学在各学科领域发文量的分布情况。表中的十个领域论文占学校全部发文的92.206%,其中化学、工程、计算机科学的发文量占学校全部发文的49.073%,成为武汉大学发文量上的绝对优势学科。从学科领域的年度发文收录量上得知2010年WOS收录工程和计算机科学领域的论文数量有明显的下降,这也就直接导致了2010年WOS收录武汉大学论文数量的明显回落。

2.3合作机构分析

武汉大学在33年里合作过的机构一共有3518个,表2列出的是合作论文数量与全部发文量之比超过0.8%的十五个合作机构,从表中可以看出这十五个机构大多都是国内的一流科研机构和 “985高校”。这十五个机构与武汉大学的合作论文发表数达到了全部合作机构的四分之一。这表明武汉大学在科研上非常注重与高水平兄弟科研机构与院校的密切合作,在共同研究和创新发展的过程中发表了较多数量和高质量的合作论文。

表1 SCI论文学科领域分析

表2 WOS论文合作情况表

2.4来源出版物分析

27946篇WOS收录论文分布在2688本出版物中。表3列出的是刊载WOS论文数与WOS收录论文总数比值超过0.5%的12本出版物,这12本出版物所涵盖的论文占全部论文的10%左右。在12本出版物中,有5本被EI检索的国际会议论文集,有7本为被SCI检索的国际期刊。这些刊物所涉及的领域有:材料科学3,化学2,物理2,数学1,临床医学1,电信1,计算机科学1,生物1。由此可见武汉大学师生发文的主要渠道和意向出版物,基本上是与学校的优势学科相对应的。

表3 WOS论文期刊分布分析

3基于ESI的武汉大学优势学科分析

ESI数据库针对所划分的22个专业学科领域,以引文分析为基础,以10年为1个周期对全球所有大学及科研机构的SCIE、SSCI论文及其引用情况等进行统计分析,给出进入全球前1%的大学及科研机构的排序。最近一次的更新是2014年5月15日,数据涵盖的十年期为(20040101~20140228)。此次更新,武汉大学进入ESI学科排行的强势学科有十个,如表4所列,其中药理学&毒理学,环境科学与生态学和农业科学是与2011年相比新增的三个学科领域[15],表中列出了各学科的SCIE、SSCI发文量、总被引次数、篇均被引次数,同时为了解各学科的国际学术地位,表中亦给出了各学科全球平均被引频次、各学科进入ESI的全部机构数、武汉大学各学科在这些机构中的排位及占比、并给出2011年各学科占比情况以做对比,新增的三个学科此列数据为空。

表4 ESI强势学科被引及排位分析

从表中可以看出,相比于2011年的学科领域排位,2014年武汉大学学科优势整体具有明显提高。首先是新增了2011年未上榜的三个学科;其次,除了物理学排位有些许下滑、工程学排位不变以外,其他5个学科的排名都出现了较大的增幅。化学学科的全球排位从21%提高到了6%,实现了可喜的跨越。而其余4个学科的增幅从26~35%不等,这表明近三年来武汉大学的总体科研实力在不断得以提升。

从表中的篇均被引频次来看,武汉大学的化学、农业科学及材料科学三个学科的篇均被引频次均超过10次,超出了相应学科的全球平均被引频次,展现了很强的学科影响力,然而由于农业科学进入ESI的论文总量及机构数偏少,导致其最终的排位和占比比较靠后,可以预见该学科所具有的比较大的发展潜力。从各学科在全球的最终占比来看,化学是武汉大学的绝对优势学科、临床医学和材料科学次之。按照当前权威机构采用的“某学科ESI排名前10%的科研单位为该学科世界一流学科,10%以后的为一般学科[16]”的学科竞争力评价标准,武汉大学的化学学科已属世界一流学科,其次具有竞争优势的当属临床医学、材料科学,然而由于临床医学的篇均被引频次与全球均值的差距较大,所以还需进一步增强其科研实力以缩小差距。

4基于ESI的武汉大学近十年高影响力论文分析

ESI设定了相对于特定领域与年份的不同的被引频次标准,高被引论文是指在相应学科领域和年代中其被引频次排在全球前1% 的论文。依照ESI全球22个学科领域的统计数据均值,近十年排在前1%的高被引论文的被引频次需达到105次。以此为基准笔者在武汉大学的170篇高被引论文中选取被引频次达到105及以上的前44篇论文作为武汉大学的高影响力论文分析样本数据。

4.1学科分布与被引分析

表5给出了44篇高影响力论文的学科领域分布情况及同时段WOS收录武汉大学各学科论文相关指标的对比数据,包括各学科领域论文数、总被引及篇均被引值。具体操作中按照相近性原则将WOS的发文依照ESI的22个学科大类进行了归类处理。

表5 ESI高影响力论文与WOS收录论文相关指标对比表

对比表5和表4可以看出,44篇高影响力论文的学科分布中除了分子生物&遗传学和免疫学之外,其它的八个均属武汉大学的ESI强势学科。由表5可以看出,进入ESI高影响力论文数最多的是作为世界一流学科的化学学科,其次是生物&生物化学、物理和材料科学。十个学科中,ESI收录论文的篇均被引量明显高于WOS收录论文的篇均被引量,二者比值最低达12.16,即材料科学学科,而最高则达44.12,即分子生物&遗传学学科,该学科有两篇ESI高影响力论文,篇均被引达514,其中一篇“Visa Is An Adapter Protein Required for Virus-Triggered IFN-Beta Signaling”的被引量为744,是44篇论文中最高的,在全球该领域的3519篇ESI高被引论文中排313位,在前10%以内,属于世界一流的高被引论文。

4.2合作机构分析

44篇高影响力论文中,“分子生物学&遗传学”学科中的一篇论文“Guidelines For the Use and Interpretation of Assays for Monitoring Autophagy”有1268名作者,分布在49个国家的963个机构中,考虑到其特异性,在做合作机构分析时只考虑其余的43篇论文。这些论文的合作机构总数从1到11不等,其中以2到3个机构为合作机构的论文产出最多,共30篇,超过了高影响力论文总数的三分之二,在此分国际、国内和校内合作进行分析。

(1)国际合作

43篇高影响力论文中有22篇为国际合作论文,涉及国际合作机构20所。表6列出了所有的国际合作机构及该机构进入ESI的学科数(只计10个及以上)和在ESI收录的全球4389所机构中的整体排名以及与武汉大学的合作论文数,武汉大学的整体排名是473名。

由表6可以看到20所机构中有15所都是美国的,表明武汉大学和美国的机构合作是最为紧密和广泛的,其次是日本的2所机构,荷兰、加拿大和新加坡各1所。进一步分析表中数据得知,20所机构中的16所都是有10个及以上学科进入ESI学科排行的世界一流大学或机构,而这16所机构中的15所机构均是整体排名在前10%(排名<438.9)的机构。表明武汉大学的国际合作机构近80%都是全球一流大学或机构,合作的论文质量很高,22篇合作论文正好占据了高影响力论文的一半。

(2)国内合作

43篇高影响力论文涉及国内合作机构24所。表7列出了所有的国内合作机构及其合作论文数,其中9所机构有10个及以上学科进入了ESI排名,而这9所机构当中的7所则是整体排名在前10%的世界一流大学或机构,表中亦列出了这些大学或机构的ESI学科数及整体排名。由表7可以看到,与国内合作最紧密的机构是中国科学院,联合发表的高影响力论文有9篇,占全部的21%左右,充分显示了合作成果的高质量。与香港四所大学--香港大学、香港科技大学、香港理工大学、香港浸会大学合作的高影响力论文也有7篇,而这几所大学在学术产出整体合作分析中并没有出现,表明相较于论文合作数量而言武汉大学与香港高校的合作成果的质量更高一筹。接下来的合作单位是湖北武汉的一些高校和机构,再就是全国范围内的一些高校。表中数据表明武汉大学三分之一左右的国内合作机构都是全球一流大学或机构,40篇合作论文占据高影响力论文的比例高达91%。

表6 国际合作机构(论文总数22篇)

表7 国内合作机构(论文总数40篇)

(3)校内合作

校内合作涉及到的机构有13个,其中院系7个、独立机构6个。这13个校内机构相互合作以武汉大学作为独立单位发表了10篇论文,另外34篇则是合作产物。44篇论文中化学与分子科学学院参与发表的论文有24篇,占总数的55.8%,再次印证了我校化学学科的卓越水平,除此之外,物理科学与技术学院、生命科学学院在国际上发文也比较活跃。

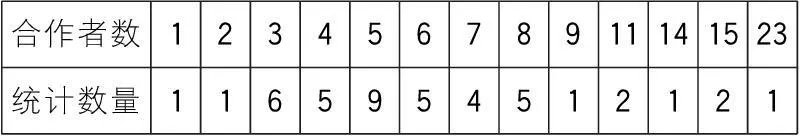

4.3合作者分析

通过统计作者信息可以得到如表8给出的结果,43篇高影响力论文的合作者数从1到23不等,其中5人合作论文数最多,有9篇;其次是3人合作有6篇;然后是4人、6人和8人合作各5篇;7人合作有4篇;而由一个作者独自完成的论文只有1篇,这充分反应了当前高质量的学术成果更多地是需要由多个作者经过充分地交流与严谨的科研合作而形成。

表8 合作者数量表

4.4期刊分布分析

通过期刊分布统计得知44篇论文分布在33本期刊中。其中集中程度比较大的是化学领域的《J AM CHEM SOC》和《CHEM COMMUN》,各发高影响力论文5篇和3篇,其他发文1篇或2篇的期刊如表9所示。

《CHEM REV》是化学领域的12本发文期刊中影响因子(41.298)[17]最大的一本期刊,依据ESI平台期刊分类及被引量排名,其被引量在该领域全部期刊中排第七,《J AM CHEM SOC》的被引量则是排在第一位的。近十年年我校在这两本期刊上分别发表高影响力论文2篇和5篇。

《SCIENCE》是生物领域的3本发文期刊中影响因子(31.027)最大的一本期刊,其被引量在该领域全部期刊中排名第二;《BIOMACROMOLECULES》的被引量则是排在第17位的。近十年我校在这两本期刊上分别发表高影响力论文2篇和1篇。

《ADVAN MATER》是材料领域的4本发文期刊中影响因子(14.829)最大的一本期刊,其被引量在该领域全部期刊中排名也是第一,近十年我校在该刊上发表高影响力论文2篇。

可见影响力越高的期刊更易出现高影响力论文,而高影响力论文就更加会受到世界同行的高度关注,其学术影响力也会随之增加。

表9 期刊发文分布表

5结论和建议

5.1结论

本文结合WOS和ESI对武汉大学的科研产出情况进行了细致地分析,得出如下的结论:

(1)全球整体情况

武汉大学在ESI收录的全球4389所机构中整体排名为473名,距排名在前10%(排名<438.9)的世界一流科研机构的临界值差34位;武汉大学进入ESI的学科数为10个,不到全部学科(22)的一半,而作为其论文合作机构之一的康奈尔大学的22个学科已全部进入ESI。说明相较于世界一流大学和机构而言,武汉大学的学科发展和整体水平还需在现有基础上进一步提升。

(2)优势学科领域

武汉大学进入ESI的学科有十个,按其排名分别是化学、临床医学、材料科学、工程学、生物学与生物化学、植物学与动物学、物理学、药理学&毒理学、环境科学与生态学、农业科学,其中化学是武汉大学的最优势学科,属于世界一流学科,后三个则是2011年新增学科。相较于2011年,前七个学科中除了物理学排名有所下降以及工程学排名保持不变外,其余的五个学科排名都出现了较大的增幅,表明武汉大学近些年来在平衡学科发展上做出了不懈的努力,学科整体优势得以明显提高。

(3) 国内外合作情况

在武汉大学的44篇高影响力论文中,其作为独立单位(包括校内合作)发表论文的有10篇,另外34篇则是国际和/或国内合作的产物,其中国内合作的论文有21篇,国际合作的有13篇,国际合作尤其与美国合作较多,而且合作方多属世界一流大学和机构。77%的论文采用合作的方式发表,表明武汉大学近些年来非常注重与国内外同行的学术交流和合作,形成了一批有一定影响力的高质量合作论文。

5.2建议

(1)在ESI学科建设上研究世界一流大学学科建设经验,依照定标比超和渐次推进原则进一步提升ESI排位靠前的学科竞争力,促进其它ESI优势学科的快速跟进。同时对目前尚未进入ESI强势学科的潜力学科的发展予以充分的关注,比如分子生物&遗传学学科以及免疫学学科,这两个学科的ESI高影响力论文的篇均被引量都达到了比较高的量值。学校需要据此制定学科的渐次发展策略,并在科研投入分配力度上进行适当的调整。

(2)应进一步加强国内外世界一流大学和机构的科研合作,如与目前合作比较紧密的中国科学院、宾西法尼亚大学、匹兹堡大学、北京大学、香港大学、香港理工大学等大学和机构的合作,从而进一步提升学校科研产出的质量和影响力。同时还需关注高影响力论文集中程度比较高的学科领域高影响力期刊,为作者投稿提供指南。

参考文献

[1]Cao Y, Tong H, Yu J, et al. Performance Evaluation of Universities in China Based on ESI Database [C]// Technology Management for Global Economic Growth (PICMET), 2010 Proceedings of PICMET. Phuket: IEEE, 2010:1-8

[2]Cao Y, Tong Hef, Yu J, et al. Overall And by Fields Research Output Evaluation of Chinese Mainland Universities Based on ESI Database[C]// Zhu K, Zhang H. Comprehensive Evaluation of Economy and Society with Statistical Science: Conference Proceedings of the 3rd International Institute of Statistics and Management Engineering Symposium, Weihai, CHINA 2010. Australia: Aussino Academic Publishing House, 2010:485-494

[3]Miyairi N, Chang H. Bibliometric Characteristics of Highly Cited Papers From Taiwan,2000-2009[J]. Scientometrics, 2012, 92(1):197-205

[4]朱星,吴锜,郑英姿,等.高水平科研论文与研究型大学评估——兼论北京大学历年高被引频次科研论文[J].高等理科教育,2004(3):1-6

[5]袁心亿,缪家鼎.以知网高被引论文来探析高校图书馆的科研实力[J].中国科教创新导刊,2012(31):251-254

[6]杨美珍.基于ESI数据库的高影响力论文计量分析——华东理工大学案例研究[J].化工高等教育,2013(3):87-93

[7]周晓鸥,陈惠兰,刘建平.高被引论文视角下的东华大学学术影响力探析[J]. 上海高校图书情报工作研究,2014(1):25-30

[8]Cova T F G G, Pais A A C C, Formosinho SebastiaoJ. Iberian Universities: A Characterisation From ESI Rankings[J]. Scientometrics, 2013, 94(3):1239-1251

[9]梁花侠,白君礼.基于ESI数据库中国农业科学领域文献计量分析研究[J].科技管理研究,2013(5):71-80

[10] 邱均平,杨瑞仙. 基于ESI数据库的材料科学领域文献计量分析研究[J].情报科学,2010(8):1121-1126

[11] 邱均平,杨瑞仙.基于ESI的学科热门论文的计量研究——以临床医学学科为例[J].情报科学,2010(1):53-60

[12] Chuang K Y, Wang M, Ho Y. High-Impact Papers Published in Journals Listed in The Field of Chemical Engineering [J]. Malaysian Journal of Library & Information Science, 2013,18(2):47-63

[13] Ma R, Ni C, Qiu J. Scientific Research Competitiveness of World Universities in Computer Science[J]. Scientometrics, 2008, 76(2): 245-260

[14] 王新霞,蒋萍.基于ESI及SCIE的学科影响力统计分析[J].农业图书情报学刊,2013,25(8):72-75

[15] 邱均平等著.世界一流大学与科研机构学科竞争力评价研究报告2011-2012[J].北京:科学出版社,2011:109

[16] 邱均平等著.世界一流大学与科研机构学科竞争力评价研究报告2009[M].北京:科学出版社,2009:23

Analysis of Wuhan University Research Output Based on WOS and ESI

Kou JihongGuo Yucheng

(School of information Management, Wuhan University, Wuhan 430072)

[Abstract]Web of Science(WOS) citation index database and Essential Science Indicators(ESI) database are commonly used as evaluation tools of the academic level of universities and research institutions. Based on the overall situation of Wuhan University published papers in the WOS and its advantage disciplines and high impact papers in the ESI, this paper gives a comprehensive analysis and evaluation of research output of Wuhan University from multiple perspectives, which fully demonstrated the current international influence, advantage subject status and scientific research cooperation at home and abroad of Wuhan University.

[Key words]Influence evaluationInstitution evaluationDiscipline evaluationWuhan universityResearch output

[基金项目]本文系国家社会科学基金研究项目“学科领域知识网络的可视化构建与在线利用研究”(12BTQ042)的成果之一。

[作者简介]寇继虹,女,副教授,硕士生导师,研究方向为信息资源组织与利用、E-learning;郭雨橙,女,硕士研究生,研究方向为知识可视化组织,Email:287018078@qq.com。

[中图分类号]G353.1;G649.2;G322

[文献标识码]A

[文章编号]2095-2171(2015)04-0097-08

DOI:10.13365/j.jirm.2015.04.097

(收稿日期:2014-12-22)