明清华南瓷业的生产及外销

2016-06-19淼羊泽林

刘 淼羊泽林

(1.厦门大学历史系;2.福建博物院文物考古研究所)

明清华南瓷业的生产及外销

刘 淼1羊泽林2

(1.厦门大学历史系;2.福建博物院文物考古研究所)

漳州窑,德化窑,厦门港,早期全球贸易,南海贸易

明代中期以后,随着官方势力在海洋的退缩,民间私商活动开始活跃起来。泉州周边的外港安海港和附近的漳州月港逐渐成为民间海外贸易活动的中心,并由此导致明清福建制瓷业向闽南的集中和转移。西方人到来并积极参与到传统的亚洲贸易网络中,进一步促进了东南沿海地区明清外销瓷业的兴盛。入清以后,厦门港逐渐崛起,以德化为中心的制瓷业格局形成。明清时期,漳州窑瓷器、德化白瓷和以德化窑为中心清代华南瓷器产品从东南海港输往世界各地,揭示了早期全球贸易的兴起及清代南海贸易的繁盛,是我国古代海洋文化遗产的重要内容。

to further South. At the same time, Westerners, including Spanish, Portugal, Dutch and Britain, arrived in East Asia and actively participated in the local trade network. They also introduced a broader market which led to the rise and prosperity of porcelain kilns in the Southeast coast of China. With the emergence of Amoy port, the porcelain production center nearby Dehua was gradually developed during the Qing Dynasty. In the Ming and Qing Dynasties, substantial amounts of blueand-white porcelains and white porcelains from these kilns of Zhangzhou and Dehua were exported all over the world. The evidence from porcelain production and trade demonstrated the prosperity of trade in the South China Sea in the emerging global trade system during the Qing Dynasty. All of them were important maritime cultural heritage of China.

一、明清华南外销瓷业的考古发现

学术界对于华南明清瓷器的研究始于对米黄釉开片的“漳窑”瓷器的探查。据清光绪年间的《闽产异录》记载:“漳窑出漳州,明中叶始制白釉米色器,其纹如冰裂。”20世纪50年代,故宫的古陶瓷研究学者为寻找这种米黄釉开片瓷器曾专门到漳州地区进行调查。之后,古陶瓷学者一直关注这一课题,逐渐揭开了漳州地区古窑址考古与研究的序幕。20世纪80年代以来,福建文物考古工作者经过多次调查,在漳州华安县高安镇及南靖县龙山镇交界地带的东溪窑址采集到大量的瓷器标本,其以青花瓷器为主,还有米黄釉瓷器、青釉瓷器、酱褐釉瓷器、模印緑釉器及彩绘瓷器等;器型包括碗、盘、杯、碟、炉、瓶、壶、盒、罐、水注、汤匙、鼻烟壶、烟斗、瓷塑等。调查资料显示,东溪窑是一处面积广大、文化内涵丰富的自明中期至晚清民国时期延续生产的重要窑区[1]。后经继续调查得知明清时期华南地区的窑址在漳浦、平和、南靖、诏安、云霄、华安等县有广泛分布,产品以青花瓷为主,还有青瓷、白瓷、单色釉瓷(如蓝釉、酱釉、黄釉、黑釉)以及彩绘瓷(五彩、素三彩)等[2]。学术界对于华南地区明清瓷器生产面貌的认识进一步深化,之后窑址考古工作蓬勃发展起来。

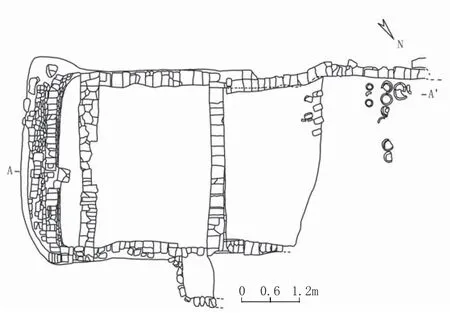

图一 二垄窑址Y1平面图

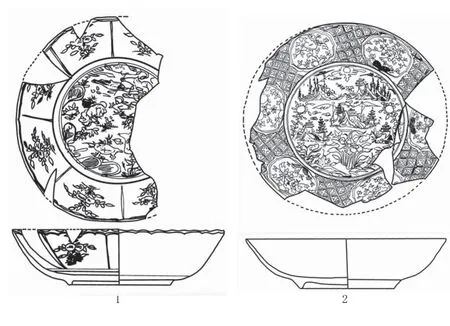

20世纪90年代福建省博物馆考古部组织了对平和县青花瓷窑址的重点调查,逐步摸清了古窑址的分布情况与各个窑址的基本内涵,并于1994年底组织了对平和县的南胜镇花仔楼窑址、五寨乡大垅和二垅窑址的发掘[3](图一)。后于1997年和1998年分别对平和县的南胜镇田坑窑址、五寨乡洞口窑址进行考古发掘[4]。通过一系列考古工作,确定漳州窑的年代为明代晚期至清代初期,是在吸收和模仿景德镇制瓷工艺基础上发展起来的以外销为主的窑口。其产品以青花瓷器为主,兼烧五彩瓷器、青瓷、单色釉瓷器等品种。主要器型包括大盘、碗、碟、盒子、壶、瓶等。装饰题材丰富,有动植物、仙道人物、山水风景、吉祥文字等,又分主题纹样和辅助边饰,开光装饰手法非常流行(图二)[5]。漳州窑瓷器以平和县分布最多、最集中。此外,在漳浦县西北部与平和县五寨乡交界的石榴乡澎(坪)水村一带的澎水窑址、南靖县北部梅林乡科岭村的碗坑窑址、云霄县火田乡高田村的火田窑址、诏安县西北部秀篆乡的秀篆窑址等也发现了明末清初漳州窑类型瓷器的生产[6]。

图二 漳州窑瓷器标本1、大垄窑址青花山鹿图开光菱花口大盘 2、花仔楼窑址青花仙山楼阁开光大盘

而漳州南靖、华安等地的东溪窑址出土的青花瓷标本,除一部分与明末清初的漳州窑相同或相似外,更多则是与清代德化地区青花产品相同或相似的器物[7]。2007年福建博物院文物考古研究所发掘了华安县高安镇的下洋坑、马饭坑窑址,揭露出4座横室阶级窑(图三),出土陶瓷器以青花瓷器为主,经过分析、排比,得出这些青花瓷器的烧造年代大约为18世纪早期至19世纪中期的清代中期。这4座窑炉相对于明末清初平和地区漳州窑的窑炉有了很大的进步,窑址间数增多,窑炉加长,窑室由窄变宽,窑炉整个体量增大,提高了产量[8]。

2013年,为了推动南靖东溪窑址“海上丝绸之路”的申遗工作,漳州南靖县人民政府联合福建博物院文物考古研究所再次对南靖县龙山镇封门坑等地的东溪窑址进行调查和发掘[9]。封门坑窑址发现陶瓷器时代主要为清代,瓷器种类有青花瓷、白瓷和青瓷。青花瓷数量最多,器型常见碗、盘、杯、汤匙、烟斗,纹饰流行龙纹、花卉、洞石牡丹、灵芝、山水、印花变体寿字纹等,器物外底常饰有“东玉”、“玉”等文字款识。还发现白釉炉、碗、盘等以及青釉素面盘、青釉鼻烟壶等物(图四、五、六、七、八)。这次考古发掘工作揭露出数条有叠压打破关系的窑炉遗迹以及作坊及建筑居址遗迹(图九)。

图三 华安东溪下洋坑窑址

德化地区是明清华南窑业的另一个中心。明清德化在宋元青白瓷制作基础上提高制瓷技术,进一步发展了元以来分室龙窑的优势,创造了所谓“中国白”的世界名品。依照其瓷质和釉色,明代德化窑白瓷又被分为“乳白”、“象牙白”、“猪油白”、“葱根白”、“鹅绒白”等名贵瓷种。明代德化窑瓷器主要以适应市场需要的造型为主,除部分订制外销的产品外,大部分造型都是民间百姓常用的日常器具,如碗、盘、盆、杯、碟、壶、炉、盒、洗、盏以及文人墨客和宗教方面的用品、陈设品等。瓷塑艺术也达到最为繁盛的时期,主要有观音、达摩、弥勒、如来、寿星、关公、童俑以及各种瓷塑人物造像。同时还造就了何朝宗、张寿山、林朝景等一批瓷塑艺术大师。属于这一时期的瓷窑经过发掘的有甲杯山窑和祖龙宫窑。2001年福建文物部门对德化甲杯山窑址进行了发掘,揭露出元代至明代的3座窑炉遗迹,出土了精美的白釉器物,包括观音、弥勒、童子等人物塑像,以及杯、洗、瓶、执壶、水注、盒、匙、炉、鼎、钵、盏、碗、盅、洗等(图一〇、一一、一二、一三、一四、一五)。其釉色精美,以“猪油白”白釉产品为主,明代窑炉为分室龙窑[10]。2004年又发掘了德化的祖龙宫窑址,发掘出有上下叠压打破关系的元至明代的3座窑炉,出土元代青白瓷、白瓷以及明代的象牙白瓷和平底匣钵等物[11]。这两处为明清德化地区烧制白釉瓷器的代表性窑址。

图四 南靖封门坑窑址出土青花碟、盏

图五 南靖封门坑窑址出土白釉勺

图六 南靖封门坑窑址出土青花碗

图七 南靖封门坑窑址出土青釉香炉

图八 南靖封门坑窑址出土白釉瓷塑

图九 南靖封门坑窑址

入清以后,德化窑业进入全盛时期。德化发现的185处古窑址中,属于清代的窑址有160多处[12]。清代的德化瓷业以青花为主,兼烧白釉、五彩、酱釉等品种。器型以碗、盘为主,还见碟、杯、匙、小瓶等(图一六、一七、一八、一九、二〇)。受其影响,永春、安溪[13]、华安[14]乃至粤东地区[15],均生产相似风格器物。考古调查和发掘资料显示福建清代窑址主要集中在德化、永春、安溪、华安、南靖等县,并形成了以德化为中心的窑业格局,呈现共同的风貌。牵牛花、佛手、菊花、牡丹花、缠枝花、圆圈点纹、云龙纹、狮纹、寿字纹、楼阁纹等装饰是清代华南地区各个窑场最普遍的装饰题材。这一时期的青花装饰手法包括有手绘和模印两种,早期产品均采用手绘,较晚时候出现了模印青花装饰技法。变体“寿”字纹、半“寿”字纹带饰及一些折枝花卉纹饰,多采用的是印花青花装饰的手法,它们往往出现在胎釉粗糙、内底常见涩圈的器物上。各个窑口中还流行外底书写作坊款的做法,最常见第二字为“玉”、“兴”、“珍”、“利”、“裕”、“源”、“美”、“宝”、“茂”等双字款铭文。2004年,福建博物院文物考古研究所发掘了位于德化城关东头村的德化杏脚窑,揭露出窑炉遗迹1座,以及一批清代窑具和遗物。窑炉形态为典型的横室阶级窑(图二一),瓷器品种包括青花瓷和白瓷,还有少量的酱釉和蓝釉瓷,时代为清代中期[16]。

二、漳州窑的兴起与早期全球贸易

瓷器的生产和外销往往与我国古代特定时期的海外贸易背景及港口变迁有着密切的关系。明代中期以后,随着官方势力在海洋的退缩,民间私商活动开始活跃起来。明代晚期漳州月港逐渐成为民间海外贸易活动的中心,月港附近以平和、南靖、广东饶平为生产中心的制瓷业兴起。漳州窑的兴烧与海外市场的大量需求有关。地理大发现以后,葡萄牙、西班牙、荷兰等西方殖民势力陆续到达东亚海域,建立基地,开展起早期的全球贸易。

现在人们一般认为漳州窑的始烧年代为嘉靖时期,或与葡萄牙在嘉靖时期以漳州月港、浯屿为贸易据点进行对华走私贸易有关[17]。1557年以后,葡萄牙人以澳门为基地,开始了大规模的全球贸易,澳门成了远东最大的商品集散地。东非的象牙、犀角,印度的棉织品、东南亚的胡椒等都被带到澳门,用以在广州的交易会上换取丝绸和瓷器。葡萄牙人还于1543年到达日本,作为中日贸易的主要中介人,大力发展中日贸易。葡人利用对日贸易中赚取的白银在广州购买更多的丝绸和瓷器运到澳门,再销往东南亚和欧洲。当时远东地区的商品中丝绸“主要运往印度、中东和欧洲市场”,瓷器则“主要在占婆、暹罗、文华和印度尼西亚等东南亚港口进行交易,更精细的则通过霍尔木兹海峡运到印度和波斯,还有一部分运到了东非,但最上好的则是运往里斯本市场。”[18]

图一〇 甲杯山窑址出土白釉筒形香炉

图一一 甲杯山窑址出土白釉簋式炉

图一二 甲杯山窑址出土白釉孖盒

图一三 甲杯山窑址出土白釉仿犀角杯

图一四 甲杯山窑址出土白釉八棱小杯

图一五 甲杯山窑址出土白釉梅花杯

这一时期西班牙渡大西洋占有墨西哥后,又横跨太平洋到达菲律宾建立殖民统治,并于1571年占领马尼拉作为贸易基地。因为菲律宾自身并没有多少可供贸易的物资,西班牙的货物主要依赖中国商人供应,他们很快与中国商人建立了贸易往来。西班牙统治者曾积极鼓励中国商船到马尼拉贸易。1574年拉末沙礼士写信给西王说:“由于我们的热情接待,中国人每年不断地增加他们的贸易,带来许多货物供应我们,如糖、大小麦粉、坚果、葡萄干、梨和桔子、丝、上等瓷器和铁,以及我们在此缺乏的其他小物品。”[19]跨太平洋的马尼拉帆船贸易逐渐形成,漳州月港也成为其贸易供应的主要来源地。

稍晚时期荷兰人也到达东亚海域,并凭借着更强大的坚船利炮与西班牙、葡萄牙等国开展了激烈的海上霸权的争夺。16世纪末至17世纪初,荷兰东印度公司先后在万丹、日本平户、北大年及印度沿岸的许多港口建立了一系列商馆,并以这些商馆为基础逐步建立起完善的贸易体制。荷兰东印度公司将葡萄牙人一步步逐出了亚洲市场,逐渐主导了亚洲的贸易。特别是17世纪30年代荷兰东印度公司在台湾的贸易稳定之后,中国陶瓷开始大规模输出,每年有大量船只往返于台湾、巴达维亚和荷兰之间,每艘船只每次返航时都会运输数万件瓷器,而荷兰每年运往欧洲和亚洲各地的瓷器数量都在几十万件以上[20]。荷兰东印度公司以特定样品订单订制符合欧洲、波斯、印度等市场需要的瓷器,以精美的景德镇瓷器为主,同时还将“粗制瓷器”运销东南亚各岛之间从事“岛间贸易”或是亚洲境内各港埠间进行“港脚贸易”[21]。福州、厦门、安海都是这一时期向台湾运送精、粗陶瓷的主要港口。荷兰东印度公司档案中经常提到的粗瓷产品中就应包含漳州窑类型。

隆庆元年(1567年)月港的开放,使得闽南海商有了合法出洋贸易的机会。及至澳门开埠,闽粤商人更是“趋之若鹜”[22]。受西人贸易的刺激,嘉、万时期中国东南私人海外贸易更为发达,几乎遍及闽浙沿海,甚至出现了像以林凤、李旦、郑芝龙这样的巨头为首的武装集团。他们往往具有庞大的资产、船队与武装力量,活跃在北到日本、南到东南亚的海域上。他们作为环中国海域的主人,在早期西方人的转口贸易中占有举足轻重的作用。月港兴起及东南海商贸易的活跃进一步带动了中国沿海一批农副产品及手工业的生产,漳州窑的兴起即是其中的一个代表。

图一六 清代德化青花云龙纹碗

图一七 清代德化青花牵牛花纹盘

图一八 清代德化青花花蝶纹盘

相对于景德镇产品来说,漳州窑产品要粗率的多。从万历十一年开始,景德镇制瓷原料匮乏,特别在官窑的压迫下,民窑的发展受到制约。面对西人到来带来的广阔的海外市场,漳州窑在万历年间景德镇民窑因原料的匮乏而出现危机的时候作为景德镇外销瓷器的补充大量烧造。在日本、东南亚以及东非、拉美等地的古遗址中,在南中国海以及东南亚海域直至大西洋海底的古代沉船中,都发现有漳州窑类型的瓷器。

我国广东海域发现的“南澳Ⅰ号”沉船出水瓷器以漳州窑青花瓷为大宗(图二二、二三、二四),所以人们推测南澳沉船的始发地极有可能是漳州月港,航行时代为万历时期[23]。菲律宾海域发现的明代沉船“皇家舰长暗沙2号”(Wreck 2 of the Royal Captain Shoal)上发现了3700多件漳州窑生产的青花瓷器以及彩色玻璃珠、铜锣、铁棒、铜钱等物[24],其出水瓷器特征及器物组合与南澳沉船非常相似,二者出水的船货主要是漳州窑产品,结合窑址考古资料可知主要是漳州二垄窑的产品[25]。这类风格的漳州窑产品在菲律宾、印度尼西亚等东南亚地区有广泛的出土。

图一九 清代德化青花花篮纹盘

图二〇 清代德化青花山水楼阁纹器盖

西沙海域发现的“北礁3号”沉船遗址中出水大批青花瓷器,从产品特征看,既有景德镇窑产品,也有福建漳州窑产品。特别是漳州窑的大盘非常有特征,装饰手法流行口沿一周锦地开光带饰,腹部留白,盘心装饰仙山楼台、双凤山水、荷塘芦雁、岁寒三友等[26]。菲律宾好运岛海域打捞的1600年沉没的西班牙战舰“圣迭戈号”(San Diego)发现500多件明代万历时期的青花瓷,包括景德镇产典型的开光装饰的克拉克瓷器,也包括福建沿海漳州窑产品[27]。越南中南部平顺省沿海海域打捞的“平顺号”(Binh Thuan)沉船发现的船货主要是成摞的铁锅和漳州窑瓷器,包括漳州窑的青花和五彩、素三彩瓷器,总数达34000多件[28]。西方学者根据档案查找认为这艘沉船可能是1608年中国商人I Sin Ho 为荷兰运载丝绸及其他中国货物到马来西亚柔佛地区过程中沉没于越南海域的[29]。大西洋圣赫拿勒岛附近的荷兰东印度公司商船白狮号沉船(Witte Leeuw)(1613年)[30]、南中国海域的哈彻沉船(Hatcher Junk)(1643年左右)[31]等也都发现装载有一定的漳州窑产品。

图二一 德化杏脚窑遗址

和南澳沉船相似的沉船器物组合还见沉没于南加利佛尼亚海岸的马尼拉帆船“圣・菲利普号”(San Felipe)[32]。在旧金山以北的德雷克斯海湾附近的印第安人贝冢中发掘出土和“圣迭戈号”沉船一样的景德镇克拉克瓷和福建漳州窑瓷器[33]。从16世纪后期开始,中国瓷器随着马尼拉帆船大量销往拉美,最早在巴西的上层殖民者家庭中广泛使用,后来逐步扩大到墨西哥和南美的广大地区,使用人群也从上流社会垄断普及到一般的拉美民众中。近些年墨西哥、秘鲁、利马等拉美各地考古遗址中也不断出土中国明清陶瓷片[34],除了一部分景德镇所产优质克拉克瓷外,还有不少是华南外销窑口所产。可见,华南瓷器作为一般民众使用的产品也进入了非洲、美洲等地的欧洲殖民地市场。

但漳州窑产品主要还是在菲律宾、印尼、越南、日本等东亚、东南亚地区广泛出土,揭示了亚洲是其消费的主要市场。日本关西地区的大阪、长崎、堺市、平户等地城市遗址的16世纪后半至17世纪前半期的地层中大量出土了漳州窑的青花瓷和五彩瓷器,印度尼西亚、菲律宾、埃及的福斯塔特以及土耳其等地都有发现[35]。在对17世纪代表性的国际贸易港口会安遗址的发掘中,发现大量的16世纪末到17世纪前半叶的中国制造的陶瓷器,且福建、广东窑系的制品多于景德镇窑系制品。日本学者根据遗址资料和沉船资料的综合研究,认为漳州窑瓷器大量出现和存在的时间是在16世纪末至17世纪初(1585~1615年间,明万历十三年到四十三年),到17世纪初至17世纪中叶(即中国的明晚期至清初期)逐渐被景德镇窑系制品所取代[36]。万历晚期景德镇民窑不仅摆脱了原料危机,而且还逐步获得了任意开采和使用优质高岭土的权利,特别是随着御器场的停烧,大量的优秀工匠流向民间,景德镇民窑制瓷业获得飞速发展,又再次取代漳州窑产品成为外销瓷器的主体。较晚时期哈彻沉船(1643年左右)上发现的漳州窑瓷器无论在产品质量还是装饰的复杂性上和漳州窑盛烧期的产品都无法相提并论,或许就代表了这种衰落。

三、白釉类型产品的生产及运销

自宋以来,德化窑的青白瓷产品就已大量销往国外。明清时期,德化白瓷以其莹润透白的高品质更富盛名,曾在17世纪末大量运销欧洲,获中国白(Blanc de chine)之盛誉。

最早将德化白瓷运往欧洲的是葡萄牙人,他们在1650~1675年间就已经开始了德化白瓷的贸易。在澳门的葡萄牙遗址圣保罗教堂附近、印度果阿的圣奥古斯丁教堂遗址及废墟中以及南非海域发现的葡萄牙商船中均发现了德化窑白瓷碎片,包括贴梅花纹直颈瓶、执壶、槟榔盖盒、杯、仙人塑像、佛狮及鸟、犬等塑像的残片[37]。西班牙的马尼拉帆船贸易也参与了德化白瓷的运销。在美洲加勒比海的牙买加附近港口发现过德化窑17世纪制造的白釉瓷杯、送子观音像、狮子插器等[38],德化白釉瓷器在北美西北海岸沉船遗址及墨西哥城市考古遗址中也有普遍发现[39]。

继葡萄牙和西班牙之后到达东亚海域的荷兰东印度公司也曾运载德化白瓷至欧洲[40]。属于这一时期的荷兰东印度公司商船上常发现运载少量德化白瓷的现象。约在1643年驶往巴达维亚途中沉没于南中国海的哈彻沉船、1690年左右沉没于越南海域的头顿(VungTau)沉船[41]、1697年沉没于南非开普敦附近的Oosterland商船中均发现德化白瓷杯、盒、佛像人物、狮形烛台、动物雕塑等(图二五、二六、二七、二八)[42]。漳州月港和厦门港都是其输出德化白瓷的重要港口。

图二二 广东南澳沉船出水漳州窑青花花卉纹折沿盘

图二三 广东南澳沉船出水漳州窑青花花卉纹碗

图二四 广东南澳沉船出水漳州窑青花花卉纹大碗

然而运载德化白瓷最活跃的则为英国。自明清交替时期,英国已经开始了同中国的接触。在郑氏统治的晚期,郑成功将荷兰人驱逐出台湾之后的1670年,英国东印度公司万丹分部派遣商船驶达台湾,开始了郑英贸易。英国东印度公司于1671年在台湾设立商馆,希望以台湾为中继站,与日本、马尼拉及中国(大陆)通商,能够从马尼拉购买黄金、白银及铜,从日本购买木箱和柜子,从中国(大陆)购买丝织品、名贵瓷器及真麝香等物[43]。17世纪末至18世纪初期,英、法商船每年都到厦门及广州购买茶、生丝、丝绸及瓷器。这时因为对欧洲瓷器走私贸易的活跃,促使巴达维亚总督在无利可图的情况下,于1694年下令暂时终止荷兰东印度公司从东方输入瓷器,而致力于从事亚洲间的瓷器贸易。之后,英国商人取代荷兰东印度公司成为瓷器运销欧洲的主要力量[44]。厦门港则成为英国的主要通商港口。英国东印度公司的档案记载及船货清单显示,从厦门港驶回欧洲的英国商船上往往运载大量德化白瓷,主要有圣母玛利亚像、耶稣像、欧洲洋人瓷塑、送子观音像等人物造像及各种鸟兽、佛狮等动物塑像,还有专门为欧洲市场设计的白釉把杯、巧克力杯、酒杯、糖杯等日用器型[45]。德化白瓷成为这一时期欧洲皇室贵族最青睐的物品,是其竞相收藏的对象,也是这一时期荷兰静物画中常见的题材,还被迈森瓷厂等欧洲制瓷工厂大量仿烧[46]。现今在大英博物馆、阿尔伯特工艺博物馆、德国德累斯顿艺术博物馆等海外各大博物馆中均有广泛收藏。

明代中期以后特别是明末清初,漳州地区依托月港的优势,除了大量生产仿景德镇风格的青花瓷器外,还生产仿德化白瓷风格的白釉及米黄釉瓷器。目前,在华安及南靖等地的寨仔山窑址、洪门坑窑址、东坑庵窑址、松柏下窑址等地均发现了以烧造白釉瓷器及米黄釉开片瓷器为主的窑业堆积。窑址采集到的米黄釉瓷及白釉瓷器的器型主要有碗、盘、碟、杯、壶、罐、瓶、炉、觚、尊、佛像等铜礼器、文房用具及日用生活器皿(图二九)。其中陈设供器类最为讲究,观音、弥勒等人物雕塑也很精美。华安及南靖生产的青白釉、白釉及米黄釉瓷器毫无疑问应是在明清德化白釉瓷器兴盛的影响下而出现的仿烧品种。但基于这一地区原料及技术上的缺陷,远远达不到德化白瓷的精良水准,反而形成了米黄釉开片的独特的胎釉特征,或许这类产品在特定的地区及特定的时期充当了德化白瓷的角色[47]。入清以后随着德化瓷业转向以青花为主,清代中晚期的漳州米黄釉瓷器也逐渐走向自身发展的道路。

图二五 头顿号沉船出水白釉碗

图二六 头顿号沉船出水青花秋叶纹盘

图二七 头顿号沉船出水德化窑白釉孖盒

图二八 头顿号沉船出水德化窑白釉圆粉盒

我国东南海域发现的福建东山冬古沉船为明郑晚期的一艘战船,也出水一批华南瓷器产品,数量较多的有华南窑口生产的青花秋叶纹盘、文字纹装饰碗,除此外还见有白釉、酱釉、米黄釉开片瓷器等[48]。一些白瓷壶、罐类胎体致密,釉色光润透亮,类似胎釉特征的白瓷在华安县高安东坑庵、松柏下窑址都有生产,也见于南靖窑址。还有一类白釉产品,以杯为主,也见少量的碗,胎体洁白细腻,釉色莹润纯净,装烧方式采用支钉迭烧,为典型的德化白瓷产品。米黄釉开片瓷器,正是漳州地区明末清初的另一重要瓷器品种,在南靖窑、华安窑、平和洞口窑址都有发现,主要有碗、瓶、罐、壶等器型。冬古沉船出水瓷器组合代表了17世纪末期华南瓷业的生产情况[49]。

四、厦门港的崛起与清代华南外销瓷器的兴盛

入清以后,制瓷业格局发生变化。漳州窑衰落之后,德化青花瓷代之而起并在清代中、晚期走向兴盛。从康熙晚期至道光年间应是整个福建青花瓷器生产的全盛时期[50]。以德化为中心,包括永春、安溪、华安、南靖、粤东饶平以及惠来、大埔、潮州等在内的华南的众多窑口,无论产品特征、纹饰题材、题写名款乃至装烧技术上均体现了共同风貌,形成一个庞大的清代外销瓷产区。

清代华南地区以德化为中心的青花外销瓷业兴起与厦门港的崛起密切相关。明朝末年随着漳州月港、安平港的衰落,厦门港逐渐兴起,并且凭借自身良好的港口优势在清朝初年成为福建南部最大的港口[51]。清康熙二十三年(1684年)随着郑氏集团退出政治舞台,清廷宣布停止海禁,在厦门、广州等四大港口设开海关。雍正五年(1727年),厦门辟为福建省通洋正口和全国对台航运的总口,成为清代对外贸易的主要港口,也被清政府定为往南洋官方贸易的发舶中心[52]。每年出国贸易者以福建省最多,其次是广州。即使到了嘉庆、道光时期,厦门港有所衰退,但每年从厦门开赴暹罗的大船至少有40只,还有很多大型船只前往婆罗洲等东南亚地区[53]。实际上,也有很多外国船只来到厦门。如朝廷特许西班牙船来厦门贸易,因为其能带来大量的白银。“按吕宋夷船每岁载番银一十四、五万来厦贸易,所购布匹之外,瓷器、石条、方砖亦不甚贵重,非特有利于厦门,闽省通得其利。”[54]故而,有清一代,厦门“田少海多,民以海为田,自通洋弛禁,夷夏梯航,云屯雾集。《莫凤翔水仙宫碑》”[55]。

图二九 南靖封门坑窑出土白釉、米黄釉小杯

厦门港的崛起带动了周边沿海地区乃至福建内陆经济的发展,其中很重要的一项就是闽南陶瓷业的振兴。清代厦门港成为闽南陶瓷外销的中转站和集散地。从厦门港出洋的货物有“漳之丝、绸、纱、绢、永春窑之瓷器、及各处所出雨伞、木屐、布匹、纸扎等物。”[56]文献中也多有这一时期外国商船来厦购买瓷器的记载,“乾隆四十六年六月,吕宋夷商万梨落及郎吗叮先后来厦,番梢六十余名,货物燕窝、苏木;各带番银一十四万余元,在厦购买布疋、瓷器、桂皮、石条各物。”“(乾隆)四十八年九月,夷商郎万雷来厦,番梢五十余名,货物苏木、槟榔、呀兰米、海参、鹿脯;在厦购买布疋、瓷器、雨伞、桂皮、纸墨、石条、石磨、药材、白羯仔。”[57]

进入清代,厦门港海外贸易地区由明郑时期面向日本贸易为主,转而面向东南亚等南洋地区[58]。自从清代开放海禁初期日本限制中国商船入港数量以后,中国商船纷纷改赴南洋,导致南海一度繁盛。“由厦门过琼之大洲头、七洋洲(大洲头而外,浩浩荡荡,罔有山形标识,偏东则犯万里长沙、千里石塘。而七洲洋在琼岛万州之东南,凡往南洋必经之所)至广南,水程七十二更;由七洲洋之西绕北而至交趾,水程七十二更(《海国闻见录》)。”[59]这段话中清楚的记载了由厦门经西沙群岛往南洋的路程。

这时,吉尔金娜那些少男少女朋友来了一大帮,那个柯察金也来了,还带来一束鲜花,吉尔金娜就捧着那束鲜花闻个没完没了。

西沙群岛地处我国古代南海航线的必经之地,是我国与中南半岛、南洋群岛及印度洋沿岸地区交通往来的要冲,地理位置险要。自20世纪70年代以来,经过多次水下普查和考古工作,在西沙群岛海域陆续发现一批沉船遗址和水下遗物点[60]。这些水下遗址出土了大量陶瓷器标本,时代跨度从南朝至明清,其中清代中晚期的青花瓷器遍布西沙群岛的北礁、南沙洲、南岛、和五岛、珊瑚岛、金银岛、全富岛、石屿、银屿等各个岛礁及附近的水下遗物点[61]。考古发现的这些清代青花产品风格较为一致,绝大多数胎釉质量并不好,釉色多偏灰偏青,青花呈色不稳定,纹样多见云龙、飞凤、“寿”字纹带饰、灵芝形牵牛花纹、折枝花卉纹、亭台楼阁、行船、山水、诗句等。器物内底心或外底心常见字款或花押,晚期器物内底心还见涩圈。对比窑址资料可知,其中除了少数属于江西景德镇的民窑产品外,更多为我国清代华南地区德化窑、东溪窑以及粤东地区窑口产品。

清代中晚期华南瓷业兴盛的另一个背景还在于18世纪末期以来华瓷特别是高品质瓷器外销欧洲市场的衰落。18世纪末期,欧洲盛行的“中国风”热潮逐渐衰退,加之经过几个世纪的持续销售,瓷器作为一种耐耗品,在欧洲市场几近饱和。随着欧洲陶瓷制造业的发展,欧洲许多瓷器商人转向购买英国的陶器或欧洲本土瓷器。从18世纪晚期开始,欧洲对高档华瓷的需求缩小,转而对粗瓷的需求增加。这一点在东南亚地区发现的属于这一时期的系列沉船资料中体现的非常明显。

1994年马六甲海峡打捞起来的清嘉庆年间(1817年)的戴安娜号沉船共打捞起500箱、2.3万件陶瓷器,除了中国山水图画风格的“柳树纹样”青花瓷成套餐具外,还有少量广州订制的广彩纹章瓷,以及一些釉陶雕塑。除此外,更多的则是华南窑口所产大批质地较粗糙的青花碗、碟及素胎粗陶,绝大多数都属于中低档陶瓷器[62]。澳大利亚海洋公司在中国南海打捞的“泰兴号”沉船也属于这一时期。它是道光二年(1822年1月)从厦门港出发绕道西沙群岛前往印尼的船只[63]。泰兴号沉船打捞出水35万件陶瓷器,器物组合和戴安娜号沉船陶瓷器组合非常相似,以碗、盘、碟等实用器为主。沉船出水瓷器仍以德化窑类型青花瓷器为主,包括德化窑、东溪窑及安溪窑等地的产品。产品风格和西沙群岛附近发现的沉船出水瓷器一致,如灵芝纹青花碗、盘、碟,梅雀图青花盖碗,兰、竹、菊青花盘,菊花纹青花盘,圈点纹青花碗等为典型的德化窑产品。而沉船出水的青釉鼻烟壶、青釉青花山水纹盘、青釉炉和琮式瓶、釉面开冰裂纹青釉器,青花折枝石榴纹碟、带状印花青花酒杯、寿字纹印花青花碗盘以及青花洞石牡丹纹碗、盘、碟、盖盒等,以及大批发现的酱褐釉、白釉及青花花卉纹汤匙等器物,均为东溪窑产品。

清代中晚期,以德化窑类型为主的大量陶瓷商品通过厦门等华南港口销往世界各地,在印度尼西亚、印度、斯里兰卡、越南、柬埔寨、泰国、菲律宾、新加坡等东南亚、南亚地区有普遍发现[64]。

窑址资料、航线遗址资料及沉船资料都印证了明清以来华南瓷业的繁盛以及南海航路上繁忙的景象。华南瓷业参与了以月港为中心的明末清初早期全球贸易的兴起以及清代中期以来以厦门港为中心的南海贸易繁盛的进程,是我国古代海洋文化遗产的重要内容。

[1]吴其生,郑辉.华安东溪窑1998年度调查[J]. 福建文博,2001(2).

[2]栗建安.福建古瓷窑考古概述[C]∥福建省博物馆.福建历史文化与博物馆学研究.福州:福建教育出版社,1993.

[4] a.福建省博物馆.福建平和县南胜田坑窑址发掘报告[J].福建文博,1998(1). b.福建省博物馆.平和五寨洞口窑址的发掘[J]. 福建文博(增刊),1998.

[5]同[3].

[6]同[3].

[7]栗建安.从考古发现看福建古代青花瓷的生产与流通[C]∥章宏伟,王丽英.中国古陶瓷研究(第13辑).北京:紫禁城出版社,2007.

[8]栗建安.华安东溪窑址的横室阶级窑[C]∥郑欣淼,罗宏杰主编.’09古陶瓷科学技术7国际学术讨论会(ISAC'09)论文集.上海:上海科学技术文献出版社,2009.

[9]羊泽林,刘淼.南靖县东溪窑封门坑窑址2015年发掘简报[J]. 福建文博,2015(3).

[10]栗建安.德化甲杯山明代窑址的发掘与收获[J].福建文博,2004(4).

[11]栗建安.福建宋元时期外销瓷研究的若干问题[C]∥郑培凯主编.十二至十五世纪中国外销瓷与海外贸易国际研讨会论文集.香港:中华书局,2005.

[12]陈建中.德化民窑青花[M].北京:文物出版社,1999.

[13] 张仲淳.明清时期的福建安溪青花瓷器[J].考古,1989(7).

[14]同[7].

[15]何纪生,彭如策,邱立诚.广东饶平九村青花窑址调查记[C]∥文物编辑委员会编.中国古代窑址调查发掘报告集. 北京:文物出版社,1984.

[16]栗建安.德化清代窑址的发现及其意义[C]∥郭景坤主编.’05古陶瓷科学技术6国际学术讨论会论文集.上海:上海科学技术文献出版社,2005.

[17]肖发标.中葡早期贸易与漳州窑的兴起[J].福建文博(增刊),1999.

[18]文德泉.中葡贸易中的瓷器[C]∥吴志良主编.东西方文化交流国际学术研讨会论文选.澳门:澳门基金会,1994.

[19]李金明著.明代海外贸易史[M].北京:中国社会科学出版社,1990:189.

[20]陈玉芳.16至18世纪中西贸易中的外销瓷[D].长春:东北师范大学,2010:33-38.

[21]卢泰康.从台湾与海外出土的贸易瓷看明末清初中国陶瓷的外销[C]∥郑培凯主编.逐波泛海——十六至十七世纪中国陶瓷外销与物质文明扩散国际学术研讨会论文集.香港:香港城市大学中国文化中心,2012:246.

[22]樊树志.晚明史(上卷)[M].上海:复旦大学出版社,2003:14.

[23] a.广东省文物考古研究所,国家水下文化遗产保护中心等.广东汕头市“南澳I号”明代沉船[J].考古,2011(7). b.广东省文物考古研究所.南澳Ⅰ号明代沉船2007年调查与试掘[J].文物,2011(5).

[24] Franck Goddio. Discovery and archaeological excavation of a 16th century trading vessel in the Philippines [M]. World Wide First, 1988.

[25]同[3]:69-91.

[26]中国国家博物馆水下考古研究中心等编.西沙水下考古1998~1999[M].北京:科学出版社,2006:150-185.

[27] a.Cynthia Ongpin Valdes, AllisonⅠ. Diem. Saga ofthe San Diego (AD 1600) [M]. Philippines: National Museum,Inc.,1993.b.森村健一.菲律宾圣迭哥号沉船中的陶瓷[J]. 福建文博,1997(2).

[28]中国广西壮族自治区博物馆,中国广西文物考古研究所,越南国家历史博物馆.海上丝绸之路遗珍——越南出水陶瓷[M].北京:科学出版社,2009:169-181.

[29]刘朝晖.越南平顺沉船出土的漳州窑青花瓷器[C]∥章宏伟,王丽英.中国古陶瓷研究(第13辑).北京:紫禁城出版社,2007.

[30]范梦园.克拉克瓷研究[D].香港:香港中文大学,2010:25.

[31] Colin Sheaf&Richard Kilburn The Hatcher Porcelain Cargoes [M]. Oxford: Phaidon·Christie’s,1988.

[32] Edward P. Von Der Porten, Manila galleon porcelains on the American west coast[J]. TAOCI, 2001(2).

[33] Clarance Shangraw and Edward P. Von der Porten, The Drake and Cermeno Expeditions’ Chinese Porcelains at Drake’s Bay, California 1579 and 1595, Santo Rosa Junior college, Drake Navigator Guild, California,1981.

[34] George Kuwayama.Chinese Ceramics in Colonial Latin America[D]. The University of Michigan, 2002.

[35]同[7].

[36]森村健一.漳州窑系制品(汕头瓷)的年代与意义[C]∥福建考古学会编.明末清初福建沿海贸易陶瓷的研究—漳州窑出土青花、赤绘瓷与日本出土中国外swatow论文集.福建省博物馆,福建省考古博物馆学会,西田纪念基金,1994.

[37]甘淑美.17世纪末~18世纪初欧洲及新世界的德化白瓷贸易(第一部分)[J].福建文博,2012(4).

[38]龚国强.牙买加发现的德化“中国白”[C]∥中国古陶瓷学会,中国古外销瓷研究会编.中国古陶瓷研究(第3辑).北京:紫禁城出版社,1990.

[39]同[37].

[40]刘幼铮.中国德化白瓷研究[M].北京:科学出版社,2007:19-20.

[41]中国广西壮族自治区博物馆,中国广西文物考古研究所,越南国家历史博物馆.海上丝绸之路遗珍——越南出水陶瓷[M].北京:科学出版社,2009.

[42]同[37].

[43]林仁川.清初台湾郑氏政权与英国东印度公司的贸易[J].中国社会经济史研究,1998(1).

[44]荷兰国立艺术收藏院筹划,香港市政局与荷兰驻港总领事馆联合主办.“中国陶瓷与荷兰德尔福特陶瓷”展览图录[M].香港:香港艺术馆,1984:33.

[45]同[37].

[46]李国清,郑陪凯,梁宝鎏,余君岳,李果.中国德化白瓷与欧洲早期制瓷业[J].海交史研究,2004(1).

[47]傅宋良.福建漳窑米黄釉瓷研究[C]∥中国古陶瓷学会.中国古陶瓷研究(第8辑).北京:紫禁城出版社,2002.

[48]陈立群.东山岛冬古沉船遗址初探[J].福建文博,2001(1).

[49]刘淼.福建东山冬古沉船出水陶瓷器研究[C]∥吴春明主编.海洋遗产与考古.北京:科学出版社,2012.

[50]同[12].

[51]陈希育.清代厦门港的海外贸易与华侨[J].南洋问题研究,1987(3).

[52] a.徐晓望.论明代厦门港周边港市的发展[J].福建论坛(人文社会科学版),2008(7). b.庄国土.论17—19世纪闽南海商主导海外华商网络的原因 [J].东南学术,2001(3).

[53]周凯.厦门志:风俗记(第15卷)(台湾文献史料丛刊—第二辑)[M].台湾大通书局,1985.

[54]周凯.厦门志:船政略(番船条,第5卷)(台湾文献史料丛刊—第二辑)[M].台湾大通书局,1985.

[55]同[53].

[56]同[54](“洋船”条).

[57]同[54].

[58]同[51].

[59]周凯.厦门志:番市略(南洋·越南条,第8卷) (台湾文献史料丛刊—第二辑)[M].台湾大通书局,1985.

[60] a.广东省博物馆.广东省西沙群岛文物调查简报[J].文物,1974(10).b.广东省博物馆,广东省海南行政区文化局.广东省西沙群岛第二次文物调查简报[J].文物,1976(9).c.广东省博物馆,广东省海南行政区文化局.广东省西沙群岛北礁发现的古代陶瓷—第二次文物调查简报续编[C]∥文物编辑委员会.文物资料丛刊(第6辑).北京:文物出版社,1982. d.郝思德.1996西沙群岛文物普查的新收获[C]∥广东炎黄文化研究会编.岭峤春秋—海洋文化论集.广州:广东人民出版社,1997. e.中国国家博物馆水下考古研究中心,海南省文物保护管理办公室.西沙水下考古(1998-1999年)[M].北京:科学出版社,2006.f.赵嘉斌.海上丝绸之路上的中国古代外销瓷—中国水下考古的工作与发现[C]∥中国古陶瓷学会.中国古陶瓷研究(第14辑).北京:紫禁城出版社,2008.

[61]刘淼.从西沙沉船瓷器看清代的南海贸易[C]∥中国古陶瓷学会.中国古陶瓷研究辑丛:外销瓷器与颜色釉瓷器研究.北京:故宫出版社,2012.

[62]周世荣,魏止戈.海外珍瓷与海底瓷都[M].长沙:湖南美术出版社,1996:58.

[63] Nagel Auctions:Tek Sing Treasures[M]. Germany:Nagel Auktionen, 2000.

[64]叶文程,罗立华.德化窑青花瓷器几个问题的探讨[C]∥德化陶瓷研究论文集编委会.德化陶瓷研究论文集.德化陶瓷研究论文集编委会,2002.

(责任编辑 朱艳玲)

Zhangzhou kilns, Dehua kilns. Amoy, Early global trade, Trade in the South China Sea

With the retreat of Chinese official forces from the sea, the power of private maritime merchants gradually emerged, especially those from Zhangzhou, which led to the transfer of the porcelain production center of Fujian