“黑石号”沉船中“盈”、“进奉”款瓷器来源途径考

——从唐代宫廷用瓷的几个问题谈起

2016-06-19项坤鹏

项坤鹏

(北京大学考古文博学院,故宫博物院研究室)

“黑石号”沉船中“盈”、“进奉”款瓷器来源途径考

——从唐代宫廷用瓷的几个问题谈起

项坤鹏

(北京大学考古文博学院,故宫博物院研究室)

“黑石号”沉船,“盈”、“进奉”款瓷器,唐代宫廷

“黑石号”沉船中出土了大量的陶瓷器,其中包括“盈”字款绿釉碗以及“进奉”款白釉绿彩盘各一件。这两件器物是由官方窑场或者官方组织民间窑场生产来进奉宫廷的。它们在出现于“黑石号”沉船上之前,可能先行抵达扬州,主要有两种可能性:其一是被进奉入宫廷之后,因宫廷赏赐、贸易,甚至内库被劫掠等诸多原因散落至坊间,再流落至扬州;其二是并没有进入宫廷,而是作为贡奉的剩余品被售卖、集散于扬州。这两件瓷器从宫廷或者产地散落至扬州之后,再从扬州被运送至室利佛逝,然后被网罗至“黑石号”上。

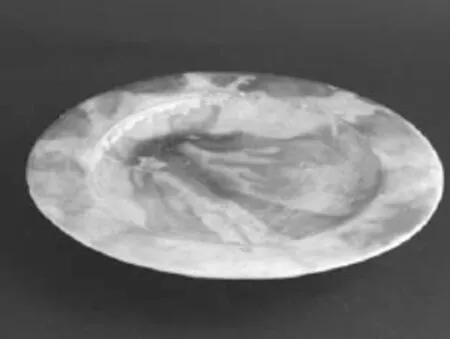

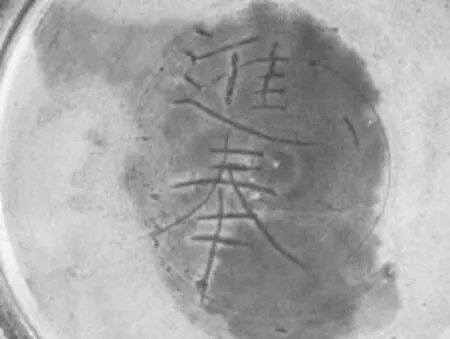

1998年至1999年,“黑石号”沉船在印尼勿里洞(Belitung Island)周围被发现并打捞出水,遗物极为丰富,主要包括金、银、铜、铁及陶瓷器等,其中以陶瓷器数量最多,约有六万七千件,年代主要集中于九世纪左右,多数是长沙窑、越窑、邢窑及广东各窑口的产品[1]。其中包括“盈”字款绿釉碗(图一、二)以及“进奉”款白釉绿彩盘(图三、四、五)各一件。这两件器物与“黑石号”联系在一起颇为有趣,导引出几个问题:一般认为“盈”、“进奉”款瓷器与唐代宫廷有关,它们是通过什么方式进入宫廷的?另外,按照惯常的逻辑,既然这两

件瓷器的归属地为宫廷,那么更应该出现于与宫廷联系紧密的遗迹之中[2],而“黑石号”为一艘来自阿拉伯地区的商船[3],它们是通过哪些途径进入“黑石号”货物之列的呢?为了明晰上述问题,笔者拟先从唐代宫廷用瓷的相关问题进行讨论。

一、唐代宫廷获取瓷器的方式

关于唐代宫廷获取瓷器的方式,少有专文论述[4]。对该问题的细化分析,有助于对“盈”、“进奉”款瓷器进入宫廷的途径进行较精确的推理:

图一 “黑石号”沉船出水“盈”字款绿釉碗(戴柔星供图)

图二 “黑石号”沉船出水“盈”字款绿釉碗底部(戴柔星供图)

土贡是方式之一。土贡的起源可追溯至夏代,语出孔安国《书・禹贡》序:“禹别九州,随山浚川,任土作贡。”最初贡、赋不分,至汉代时贡、赋才分开[5]。经过历代王朝的发展和完善,至唐、五代时,土贡制度臻于完备。《通典》载:“天下诸郡,每年常贡。”其注曰:“诸郡贡献,皆取当土所出,准绢为价,不得过五十匹,并以官物充市。所贡至薄,其物易贡。”[6]《新唐书》卷五一《食货志》云:“州府岁市土所出为贡,其价视绢之上下,无过五十匹。异物滋味,口马鹰犬,非有诏不献。有加配则以代租赋。”[7]从制度上规定唐初进贡的物种为“当土所出”,并对进贡的数额有了明确的规定。贡物的种类很多,包括丝织品、药品、日常生活用品、食品、工艺品和珍禽异兽等[8],瓷器也在其中。《新唐书》“地理志”载:“河南府河南郡,本洛州。开元元年为府。土贡:文绫、缯、榖、丝葛、埏埴盎缶、苟杞、黄精、美果华、酸枣。”[9]“虢州弘农郡……土贡……瓦砚……邢州巨鹿郡,上。本襄国郡,天宝元年更名。土贡:丝布、磁器、刀、文石。户七万一百八十九,口三十八万二千七百九十八。县八。”[10]又“越州会稽郡中都督府,土贡:宝花花纹等罗、白编交梭十样花纹等绫、轻容生毂花纱、吴绢、丹砂、石、蜜桔、葛粉、瓷器、纸笔……”[11]明确记载了河南府、邢州及越州土贡瓷器之事。此外,1977年上林湖吴家溪出土了唐光三年(887年)凌倜墓志罐(图六),上刻“中和五年岁在乙巳,三月五日终于明州慈溪县上林乡……光启三年岁在丁未二月五日殡于当保贡窑之北山”[12]。一般来说,唐时官府作为贡品而收购的土产多是由特定的贡户生产的[13]。《元稹集》卷二三“乐府・织妇词”云:“缲丝织帛犹努力, 变䌰撩机苦难织。东家头白双女儿, 为解挑纹嫁不得”,自注云:“予掾荆时,目击贡绫户有终老不嫁之女。”[14]这种“贡绫户”就是各州土贡纺织品的织造者,由“贡户”联想到“贡窑”,再结合前文越窑土贡瓷器的文献记载,可以推测上林湖吴家溪青瓷罐形墓志上之“贡窑”极有可能与当时瓷器土贡之事有关。

图三 “黑石号”沉船出水“进奉”款白釉绿彩盘(正面)

图四 “黑石号”沉船出水“进奉”款白釉绿彩盘(底部)

图五 “黑石号”沉船出水“进奉”款白釉绿彩盘(刻款细部)

进奉是方式之二。卢兆萌在《从考古发现看唐代的金银“进奉”之风》文中指出:“进奉是指中央和地方高级官僚向皇帝的额外贡献”[15],是指“非租庸正额者”[16]。进奉与土贡有所区别,土贡一般来说限类限额,定期定量,而进奉则不然。《旧唐书》卷一〇五《王鉷传》载:“古制,天子六宫,皆有品秩高下,其俸物因有等差。唐法沿于周、隋,妃嫔宫室,位有尊卑,亦随其品而给授,以供衣服铅粉之费,以奉于宸极。玄宗在位多载,妃御承恩多赏赐,不欲频于左右藏取之。鉷探旨意,岁进钱宝百亿万,便贮于内库,以恣主恩赐赉。鉷云:‘此是常年额外物,非征税物。’玄宗以为鉷有富国之术,利于王用,益厚待之。”[17]此事被视为唐朝真正意义上的进奉之始[18]。进奉的主体主要包括藩镇节度使、观察使、刺史、中央财政官员等,进奉物品主要包括丝绢布帛、钱币珠宝、金银器物、马匹药材等。考古发现的金银器中不乏有铭文记载进奉事者,如1958年春陕西耀县柳林背阴村出土涂金刻花五曲银碟一件,底部刻“盐铁使臣敬晦进十二”字样[19]。诸如此般,黑石号沉船出水的“进奉”款白釉绿彩瓷盘,极有可能也是被用来进奉之物。此外,张志忠等在《“进奉瓷窑院”与唐朝邢窑的瓷器进奉制度》文中曾提及[20],临城县文物保管所曾征集到《唐故赵府君(希玩)夫人(刘氏)墓志铭叙》,墓志中载“季子公素,食粮进奉瓷窑院”。这则材料除了可佐证当时瓷器之“进奉”事外,还传递出一个信息,即当时还曾设专门机构负责进奉瓷器的烧制。另外,陆贽《奉天请罢琼林大盈二库状》有载:“今之琼林、大盈,自古悉无其制,传诸耆旧之说,皆云创自开元。贵臣贪权,饰巧求媚,乃言:郡县贡赋所用,盍其区分?税赋当委之有司,以给经用;贡献宜归乎天子,以奉私求。玄宗悦之,新是二库。”[21]可知进奉之钱物,多藏于琼林库、百宝大盈库[22]。目前考古发现瓷器上所刻之“盈”字款,学界多认为指的正是“百宝大盈库”[23],尤其是2001年邢台市清风楼东侧南长街出土了一批“大盈”款白瓷残片,更为这种论点提供了物证[24]。“盈”、“大盈”为“百宝大盈库”之略写,而“百宝大盈库”正是当时进奉钱物所藏之地,由此看来,“盈”、“大盈”款瓷器极有可能是进奉之器。除了刻“盈”、“大盈”字款瓷器外,刻“翰林”款的瓷器亦不排除被用来进奉的可能[25]。1957年和1958年,在唐长安大明宫麟德殿西北考古发掘出土了大批唐代封泥[26],封泥的朱印及墨书文字主要载明了当时“口味贡”的进贡时间、物品名称以及进贡人的官衔姓名等,其中有一则封泥上墨书“进翰林”字样,这在某种程度上佐证了前述“翰林”款瓷器的用途——进奉“翰林院”。不仅如此,在大明宫遗址还曾出土了一件刻划“翰林”、“盈”字双款罐[27],通过前文论述已知“盈”字款瓷器极有可能为进奉用,那么这件双款罐的发掘出土再次将“翰林”款瓷器与进奉联系在一起。再有,前文曾提及藩镇节度使正是进奉群体之一,尤其是肃宗、代宗以后,进奉者多以节度使为主。关于此,文献记载不绝。如,大历元年十月代宗生日,“诸节度使献金帛、器服、珍玩、骏马为寿,共直缗钱二十四万”[28],大历二年二月“汴宋节度使田神功至自汴州,献马十匹,金银器五十床,缯綵一万匹”[29],同年六月山南剑南副元帅杜鸿渐自成都府召回京,“献金银器五十件,锦罗十五床,麝香脐五石”[30],永泰二年十二月,同华二州节度使周智光“劫诸节度使进奉货物及转运米二石”[31]等,这几则文献虽未提及瓷器,但在藩镇节度使进奉物中应有瓷器存在,如刻“官”、“新官”款定窑瓷器。孟繁峰在《唐后期的定窑是藩镇义武军官窑——也谈〈唐恒岳故禅师影堂纪德之碑有关题刻〉》文中指出,这类瓷器是当时特有的藩镇义武军官窑的产品[32]。那么出现于唐代宫廷中的“官”、“新官”款定窑瓷器,很有可能是当时义武军藩镇(即张孝忠、张茂昭父子,王处直家族[33])进奉的结果。

图六 凌倜墓志罐(图片出自厉祖浩编著:《越窑瓷墓志》页27,上海古籍出版社,2013年)

图七 “黑石号”沉船出水的江心镜(铭文“唐乾元元年戊戌十一月廿九日于扬州扬子江心百炼造成”)

由此看来,“土贡”和“进奉”是唐代宫廷获取瓷器的两条途径,这一说法得到了文献及考古资料的直接支持。除此之外,唐代宫廷获取瓷器应该还有其他多种方式,比如“宣索”、“宫市”等。所谓“宣索”,资治通鉴卷二三三“贞元三年九月”条胡注载,“遣中使以圣旨就有司宣取财务,谓之宣索”[34]。唐朝后期“宣索”频繁,屡见于文献所载,如元和十五年“同州奉宣采双鸡五联,各重四斤”[35],长庆四年二月“宣索浙西盝子,用银九千四百余两”[36]等。至于“宫市”,《新唐书・食货二》载:“宫中取物于市,以中官为宫市使。两市置‘白望’数十百人,以盐估敝衣、绢帛,尺寸分裂酬其直。又索进奉门户及脚价钱,有赉物入市而空归者。每中官出,沽浆卖饼之家皆彻肆塞门。”[37]可见“宣索”、“宫市”之物从金银器到“浆”、“饼”之物无所不包,瓷器自然也有可能通过此类途径进入宫廷。

必须指出的是,以上所谈及的,无论是“土贡”、“进奉”还是“宣索”、“宫市”等,均指的是瓷器脱离了生产环节之后进入到宫廷的途径。而具体到生产组织环节来看,唐代宫廷所用瓷器的生产是通过某些形式被有效地组织起来的,比如官方窑场生产,又如通过“和市”等方式组织民间生产等。就前者而言,上文提及的“进奉瓷窑院”以及生产“官”、“新官”款定瓷的藩镇官窑正是这种形式的体现。至于后者——通过“和市”等方式组织民间生产以获取宫廷所需的瓷器,虽然未见文献中有直接记载,但是从以下材料中可以追寻到一些蛛丝马迹:《唐六典》“尚书户部”卷三载:“凡天下十道,任土所出,而为贡赋之差。其物产,经不尽载,并具下注。旧额贡献,多非土物,或本处不产,而外处市供,或当土所宜,缘无额遂止。”[38]就记载了当时曾有“本土不产”,到外地购买以充土贡的情况。又如《唐会要》卷六六“少府监”条载:“每别敕索物,库内无者,即令市进”[39],记载了宫廷“宣索”时,有司以“和市”的方式组织民户生产。

通过上述讨论明晰了唐代宫廷获取瓷器的方式之后,再聚焦于本文要重点讨论的“黑石号”沉船出水的两件瓷器,可知无论是“盈”字款还是“进奉”款瓷器,其最终归属地均为“百宝大盈库”,它们进入宫廷最有可能的方式就是进奉,极有可能是官方机构(如“进奉瓷窑院”)组织生产的结果,当然也不排除是民窑应官方需求而烧制的可能性。

二、唐代宫廷瓷器流散途径

图八 “黑石号”沉船出水的精美金盘(图片采自Shipwrecked Tang Treasures And Monsoon Winds)

从考古发掘资料可知,“盈”、“进奉”、“翰林”、“官”款等宫廷属性明显的瓷器虽然多见于唐长安大明宫麟德殿遗址[40]、大明宫太液池遗址[41]、大明宫丹凤门遗址[42]等宫廷遗址之中,但同时也可见于一些与宫廷关系并不十分密切的遗址,如长安城新昌坊[43]、内丘县南郊唐墓[44]乃至“黑石号”沉船等,由此可知必然存在某些渠道可以使原定为宫廷所用的瓷器流散到坊间或外蕃。检视文献及考古材料可以发现,当时宫廷瓷器的流散途径主要有以下几种:

贡奉之余售于市场。通过上文分析可知,唐代宫廷所用瓷器的生产组织方式主要有两种:一是官方窑场生产;二是通过“和市”等方式组织民间生产。在唐代这两种方式都不具有垄断性高、排他性,也就是说,官方均未刻意地将宫廷用瓷器与坊间进行隔绝。在宋代有若干窑场参与宫廷用瓷的生产[45],但是其中的中央直属窑场——宋官窑(如老虎洞官窑、郊坛下官窑)瓷器在贡御落选之后要被打碎集中掩埋[46]。而目前并未在唐代的各个瓷窑遗址中见到此种情况。也就是说,通常情况下唐代窑场所生产的瓷器在贡奉之余均可自由流散。唐徐夤诗《贡余秘色茶盏》中提及:“捩翠融青瑞色新,陶成先得贡吾君。”诗题中的“贡余”可理解为“贡奉之余”,也就是说徐夤所见的为贡奉之余流散于他处的秘色瓷器。诗中言道“陶成先得贡吾君”,一个“先”字似乎也暗示此类瓷器贡奉之余亦可以作别种处理[47]。另外《景德镇陶录》记:“唐武德中,镇民陶玉者载瓷入关中,称为假玉器,且贡于朝。于是昌南镇瓷名天下。”暗指了当时景德镇瓷器既可以市场售卖,又可以贡于朝。考古材料方面,西安市北郊火烧壁窖藏曾出土有唐代“官”字款白瓷器共32件,质量颇精[48],值得一提的是,这批“官”款瓷器中有一件五瓣口碗存在明显的器胎变形[49],这说明该批瓷器应该不太可能被作为贡品奉进皇宫,当然也就不可能作为赏赐品由宫内流入民间,很有可能就是供奉之余散落坊间的。

宫廷赏赐。宫廷赏赐包括多种情况,如赏赐臣属以及寺庙供奉等[50]。赏赐臣属是宫廷器用的一个重要的流散途径。《文苑英华》卷五九四“谢赐银器及匹帛等表”条载:“中使奉宣进上(止),赐臣银器壶瓶合一,银碗一并盖,锦帐一,锦九匹,白熟绫十匹,色罗五十匹,杂彩一百三十匹者……乞回此物,复归内府,下以备六军之宠赐,上以奉一人之宴私。”[51]从中可知宫中赏赐种类繁多。赏赐品中不少皆来源于进奉,这一点相关文献亦有涉及,《太平广记》卷二七五“上清”条引《异闻集》云:“德宗曰:“窦参之罪,不止养侠刺,兼亦甚有赃污,前时纳官银至多。”上清流涕而言曰:“窦参……前后非时赏赐,当亦不知纪极。乃者彬州送所纳官银器,皆是恩赐。当部录日,妾在彬州,亲见州县希陆贽恩旨,尽刮去所进银器上刻藩镇官衔姓名,诬为赃物。”[52]而具体到瓷器,2002年于西安南郊唐长安新昌坊遗址出土了一批带“盈”字款的瓷器[53],据考新昌坊中除了有青龙寺、崇真观等寺观建筑,还有像苏颋、崔群、李益、钱起、杨于陵、窦易直、牛僧儒、白居易、李绅、温造等唐代重要人物的住宅[54],由此推测,这批瓷器很有可能是皇帝赏赐给上述大臣的。至于向寺庙供奉财物,更是唐代宫廷的常态。除了著名的“武宗灭佛”事件外,唐代大部分时间崇佛之风较盛,法门寺地宫出土的包括越窑秘色瓷在内的各类奇珍异宝,均源自于唐懿宗、唐僖宗先后“恩赐”。另外,唐西安青龙寺[55]、西明寺[56]遗址出土的“盈”字款白瓷器,也有可能来自当时宫廷对寺院的供奉。

除上述外,相关资料中还显露出一些宫廷器用的流散途径,虽未明确涉及瓷器,但亦不应当被排除在范围之外。略举二例:其一是宫廷贸易。《旧唐书》卷一五“宪宗本记下”载,元和十二年(817年)九月,“出内库罗绮、犀玉、金带等物,送往度支司估算价值以供军用”[57],又,《册府元龟》卷四八四“邦计部经费”条载,元和十三年二月,“内出玳瑁梳四百只,犀带具五百副,令度支出卖进直,六月内库出绢三十万匹、钱三十万贯,付度支给军用”[58],从上述两则文献可知,当时内廷之物也曾屡被出售。其二是大盈库被劫掠。《新唐书》卷二二五“逆臣上”条云:“禄山未至长安,士人皆逃入山谷,东西络绎二百里,宫嫔散匿行哭,将相第家委宝货不赀,群不呈争取之,累日不能尽。有剽左藏大盈库,百司币藏竭,乃火其余。”[59]《新唐书》卷一四一“崔光远”条在述及玄宗逃离长安时云:“乘舆已出,都人乱,火左藏大盈库,争辇财珍,至乘驴入宫者。”[60]安史之乱期间,唐玄宗仓皇出逃,大盈库被劫掠一空,大盈库所藏自然也就散失于坊间。

因此,本文所关注的“盈”、“进奉”款瓷器,极有可能通过上述诸种途径,在进入宫廷之前或者之后流散。至于这两件瓷器为什么出现于“黑石号”上?还需要进一步分析以寻求解答。

三、“黑石号”沉船中“盈”、“进奉”款瓷器来源途径

“黑石号”上船货多且繁杂,除了“盈”、“进奉”款瓷器外,还有其他器物可能与宫廷相关,如铭“唐乾元元年戊戌十一月廿九日于扬州扬子江心百炼造成”的江心镜(图七)[61];又如装饰精美的金银器(图八)[62];再如内心模印龙纹的白釉绿彩盘(图九)等——它们是否可能是“黑石号”船主在进奉之后得到的皇室赏赐[63]?“黑石号”被普遍认为是一艘来自阿拉伯地区的商船,回溯史料可知,有唐一朝,波斯、大食等国入贡数十次[64],有关唐朝政府回赠被提及的也有数次[65],回赠物品包括帛、绢、紫袍金钿带、金带鱼袋等,但从未见有瓷器。在“黑石号”沉没的九世纪前后,已不见波斯、大食等国的朝贡记载。而且根据相关研究,“黑石号”停靠的港口并非当时中国的扬州、广州等,而是室利佛逝[66]。由此看来,上述器物源自宫廷对船主的赏赐的可能性并不大。

若要细数这两件“盈”、“进奉”款瓷器辗转至扬州的方式,在基本排除了宫廷回赐外蕃的可能后,依然有很多想象的空间:它们在被官方窑场(“进奉瓷窑院”)或者应官方要求的民间窑场生产出来后,一种可能是进入了宫廷,之后或被赏赐给臣属或寺庙,或于宫廷清理内库时被售卖,或在安史之乱于大盈库中被劫掠,散落至坊间,流落至扬州;另一种可能是并没有进入宫廷,而是作为贡奉的剩余品被售卖,被裹挟于若干与宫廷有关或者无关的瓷器中集散于扬州。

而扬州作为唐代国内外贸易的集散中心,陆续出土了若干器物,如白釉绿彩堆贴龙纹盘、绿釉鼻吸杯、唐青花以及金银器、铜镜等,均可与“黑石号”船货相对应[67],这无疑说明了当时的扬州是“黑石号”船货的来源节点之一。基于上述扬州城的相关考古发现及对“黑石号”停靠地(停靠于室利佛逝,而非扬州、明州、广州等中国港口)的判断,本文讨论的两件“盈”、“进奉”款瓷器到达“黑石号”最有可能的路径是:从宫廷或者产地散落至扬州,再从扬州被相同或者不同的船只运送至室利佛逝,然后被网罗至“黑石号”上。而“黑石号”船主之所以会搜罗此类珍贵物品,可能是为了满足波斯、大食等国贵族的需求。11世纪波斯历史学家贝伊哈齐(Bayhaqi,995~1077年)曾记述道:哈里发哈仑•拉施德(Horounar-Rashid)在位期间(786~809年),呼罗珊(Khurasan)总督阿里•本•爱薛(‘Ali b.‘isa)向巴格达的哈里发贡献了大量的金银、丝绸和瓷器,其中包括二千件精美的日用瓷器,尤其是二十件(一说二百件)“中国天子御用的瓷器,如碗、杯、盏”[68]。呼罗珊总督进献的这些“天子御用瓷器”,可能就来自如“黑石号”船主这样的进行海上贸易的商贾。

[1]谢明良.记黑石号(BatuHitam)沉船中的中国陶瓷器[J].美术史研究集刊,2002(13).

[2]比如,1957年冯先铭先生在唐长安城大明宫遗址首次发现了“盈”字款瓷器。a.冯先铭.中国陶瓷史研究回顾与展望[C]∥中国古陶瓷年会.中国古陶瓷研究∥北京:紫禁城出版社,1997.又如,2001—2005年唐长安城大明宫太液池遗址出土有“盈”字款白瓷碗。b.中国社会科学院考古所,日本独立行政法人文化财研究所奈良文化研究所联合考古队.西安市唐长安城大明宫太液池遗址[J].考古,2005(7).

[3] Michael Flecker.A Ninth-Century AD Arab or Indian Shipwreck in Indonesia:First Evidence for Direct Trade with China[J].World Archaeology,Vol.32,2001(3):335-354.

[4]刘兰华曾著有《唐宋以来宫廷用瓷的来源与烧造》一文,该文主要就唐代以后直到明清时期宫廷用瓷的来源与烧造情况进行了讨论,认为“元代以前,国家尚无专门烧造御器的窑场,宫廷用瓷主要来源于民窑”,而宫廷获取瓷器的方式有“贡奉”和“派造”两种。a.刘兰华.唐宋以来宫廷用瓷的来源与烧造[J].中原文物,1996(2).王光尧在《唐宋时期的贡瓷与瓷业税》一文述及了唐代贡瓷的情况,指出“进贡中央的瓷器,在数量上自也就不会太多以至超过五十匹绢的价值,同时它们在道理上也是被地方州府购买后作为应纳赋税的一部分进贡给中央的”。b.王光尧.中国古代官窑制度[M].北京:紫禁城出版社,2004:32.

[5]尤洪辉,齐田兵.中国古代土贡制度发展史初探[J].齐齐哈尔师范高等专科学校学报,2008(3).

[6]杜佑.通典·食贷六(第6卷)[M].北京:中华书局.1981:34.

[7]欧阳修等.新唐书·食贷一(第51卷)[M].北京:中华书局.1975:1344.

[8]张仁玺.唐代土贡考略[J].山东师大学报(社会科学版),1992(3).

[9]欧阳修等.新唐书·地理二(第42卷)[M].北京:中华书局.1975:992.

[10]欧阳修等.新唐书·地理三(第39卷)[M].北京:中华书局.1975:1013. [11]欧阳修等.新唐书·地理五(第41卷)[M].北京:中华书局.1975:1060.

[12] 厉祖浩.越窑瓷墓志[M].上海:上海古籍出版社.2013:(27)

[13]王永兴.唐代土贡资料系年——唐代土贡研究之一[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1982(4).

[14]元稹.元稹集·乐府·织妇词(第23卷)[M].北京:中华书局.1982:260.

[15]卢兆萌.从考古发现看唐代金银“进奉”之风[J].考古,1983(3).

[16]“非租庸正额者,积百宝大盈库,以供天子燕私”。欧阳修等.新唐书·食货一(第51卷)[M].北京:中华书局.1975:1346.

[17]刘昫等.旧唐书·王鉷传(第105卷)[M].北京:中华书局.1975:3229.

[18]李锦绣.唐代财政史稿(第五册)[M].社会科学文献出版社,2007:308.

[19]陕西省博物馆.陕西县耀县柳林背阴村出土一批唐代银器[J].文物,1966(1).

[20]张志忠等.“进奉瓷窑院”与唐朝邢窑的瓷器进奉制度[C]∥中国古陶瓷学会编.越窑青瓷与邢窑白瓷研究.北京:故宫出版社,2013.

[21]陆贽.陆宣公集(第14卷)[M].杭州:浙江古籍出版社.1988:126-127.

[22]尚民杰、程林泉在《唐大盈库与琼林库》文中对唐代“大盈库”与“琼林库”的有关问题进行了探讨,文中指出,就目前掌握的资料而言,可以肯定大盈库与琼林库属皇家私库的性质,二者很可能在某些时期是交叉存在的,即有时只有大盈库而没有琼林库,有时则只有琼林库而没有大盈库,有时则两库并存。尚民杰,程林泉.唐大盈库与琼林库[J].考古与文物,2004(6).

[23]以陆明华、吕成龙的论述最具代表性。陆明华认为,邢窑“盈”字款瓷器是以百宝大盈库之“盈”字作为标记,供天子享用的定烧器。a.陆明华.邢窑“盈”字及定窑“易定”考[C]∥上海博物馆集刊,1987.吕成龙认为,“盈”字款白瓷与唐代宫廷设置的大盈库(百宝大盈库)有关,是唐代邢窑专门为宫廷烧造的贡品,其年代当在开元以后。b.吕成龙.“翰林”、“盈”字款白瓷研究[J].故宫博物院院刊,2002(5).也有学者有不同看法。如,彭善国认为现在的考古材料尚不足以说明邢窑的“盈”字款瓷器与唐代大盈库之间存在必然联系,更难以证明“盈”字款瓷器是专门为唐代皇宫生产的。c.彭善国.试析“盈”字款瓷器[J].考古与文物,2007年(1).另外,张志中认为如果“盈”字款为天子用器,那么其应该较其他瓷器胜过一筹,而且也应当是批量出现的,但事实上这种器物与未刻“盈”字的同类器物并无丝毫差别,且数量较少。d.王会民,樊书海,张志中.邢窑问题新议[C]∥临城县文物保管所.邢窑研究论文(内部资料),1999.

[24]支广正.唐代邢窑贡瓷“盈”字款研究[J].文物春秋,2006(5).

[25]刻“翰林”款瓷器,既见于馆藏,又见于出土品。如,陕西省博物馆藏有2件“翰林”款白瓷罐;邢窑遗址曾出土有1件“翰林”款白瓷罐。 a.贾永禄.河北内邱出土“翰林”款白瓷[J].考古,1991(5).另外,关于“翰林”款瓷器中“翰林”二字的含义,b.吕成龙著文论证当指“翰林院”。吕成龙.“翰林”、“盈”字款白瓷研究[J].故宫博物院院刊,2002(5).

[26]中国科学院考古研究所.唐长安大明宫[M].北京:科学出版社,1959.

[27]同[26].

[28]王钦若等.册府元龟·帝王部·纳贡献(第169卷)[M].北京:中华书局,1960.

[29]同[28].

[30]同[28].

[31]刘昫等.旧唐书·列传·鲁炅 裴茙 来瑱 周智光条(第114卷)[M].北京:中华书局,1975:3369.

[32]孟繁峰,黄信.唐后期的定窑是藩镇义武军官窑——也谈《唐恒岳故禅师影堂纪德之碑》[J].故宫博物院院刊,2014(2).

[33]唐藩镇义武,起自建中二年(782年),至后唐天成四年(929年)的割据时期,前期张孝忠、张茂昭父子相继30年,后期乾符六年(879年)至天成四年(929年),王处存、王郁、王处直、王都,兄弟、父子相继50年,中间17任节度任期最长者不过9年,余者多二、三年或三、四年,处于频繁更换时期。

[34]司马光.资治通鉴[M]卷二三三“贞元三年九月”条胡注.中华书局,1956.

[35]元稹.元稹集(第35卷)[M].北京:中华书局,1982:408.

[36]同[28].

[37]欧阳修等.新唐书[M]卷五二志第四十二“食货二”.北京:中华书局,1975:1358.

[38]李林甫等著.[日本]家熙氏考订.唐六典·尚书户部(第3卷)[M].京都帝国大学文学部,日本昭和十年,1724(5).

[39]王溥.唐会要·少府监(第66卷)[M].北京:中华书局,1955:1155.

[40]毕南海.西北、华北五省市隋唐白瓷考察纪要(一)[J].河北陶瓷,1988(3).

[41]中国社会科学院考古研究所,日本独立行政法人文化财研究所奈良文化财研究所联合考古队.西安市唐长安城大明宫太液池遗址[J].考古,2005(7).

[42]中国社会科学院考古研究所西安唐城队.西安市唐长安城大明宫丹凤门遗址的发掘[J].考古,2006(7).

[43]尚民杰,程林泉.西安南郊新发现的唐长安新昌坊“盈”字款瓷器及相关问题[J].文物,2003(12).

[44]贾成惠.河北内丘出土“盈”、“翰林”款白瓷[J].考古,1991(5).

[45]项坤鹏.宋代宫廷用瓷来源探析[J].考古与文物,2015年(1).

[46]杜正贤.杭州老虎洞窑址发掘情况简介[C]∥秦大树,杜正贤.南宋官窑与哥窑:杭州南宋官窑老虎洞窑址国际学术研讨会论文集.杭州:浙江大学出版社,2004:5-6.

[47]至于南宋曾慥《高斋漫录》曾提及:“今人秘色瓷器,世言钱氏有国日,越州烧进为供奉之物,臣庶不得用。”如果此则文献记载属实,说明至五代时才出现了有关秘色瓷器的禁令。

[48]王长启.谈西安出土唐代“官”字款白瓷[J].文博, 1991(6).

[49]王长启,成生安.西安火烧壁发现晚唐“官”字款白瓷器[J].考古与文物,1986(4).

[50]还包括给赐外蕃。唐时与外蕃交往频繁,《册府元龟》卷九八五载:“又伊吾之右,波斯以东,职贡不绝,商旅相继。”a.王钦若.册府元龟[M].北京:中华书局,1989:3948.李锦绣于《唐代财政史稿》曾提及,对外交往中,唐政府对外蕃多有给赐,从形式上来说主要包括册吊赐、贡物酬答赐、皇帝嗣位赐、信物赐及外蕃请赐等。b.李锦绣.唐代财政史稿(第三册)[M].北京:社会科学文献出版社,2007:142-148.但从文献罗列来看给赐品一般多为金银、珍珠、丝绸等物,未见瓷器。目前也未见其他确实的证据可资推测唐时瓷器被用于给赐外蕃。

[51]李昉.文苑英华·谢赐银器及匹帛等表(第594卷)[M].北京:中华书局,1966:3082.

[52]李昉等.太平广记·上清(第275卷)[M].北京:中华书局,1961:2169.

[53]尚民杰,程林泉.西安南郊新发现的唐长安新昌坊“盈”字款瓷器及相关问题[J].文物,2003(12).

[54]李健超.增订唐两京城坊考[M].西安:三秦出版社,1996.

[55]青龙寺遗址出土了大量唐中晚期瓷片,包括“盈”字款的白瓷器残片,其中一件白瓷执壶,底部中央阴刻“盈”字,另外还墨书“大中十三年三月十三日王八送来令 ”十八个字。“大中”是唐宣宗李忱的年号,“王八”应为人名,“”似为居住青龙寺的主持或僧人。青龙寺为唐长安城中名寺之一,裴廷裕《东观奏记》载:“上(宣帝)至孝,动遵元和故事,以宪宗曾幸青龙寺,命复道开便门至青龙寺佛宫。”翟春玲,王长启.青龙寺遗址出土“盈”字款珍贵白瓷器[J].考古与文物,1997(6).

[56]西明寺遗址出土瓷器“多为壁形底的白瓷碗残片,其中可复原的碗多达40余件。一些白瓷的质量很高,釉色白里透青,胎质洁白细腻,可以与大明宫内出土的白瓷相媲美。其中一件白瓷碗底刻有‘盈’字款,当是唐代邢窑的产品”。“宋敏求的《长安志》记载,显庆元年(656)高宗为孝敬太子病愈立西明寺”。中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队.唐长安西明寺遗址发掘简报[J].考古,1990(1).

[57]刘昫等.旧唐书·宪宗下(第15卷)[M].北京:中华书局,1975:460.

[58]同[28].

[59]欧阳修等.新唐书·逆臣上(第225卷)[M].北京:中华书局,1975:6420.

[60]欧阳修等.新唐书·崔光远(第141卷)[M].北京:中华书局,1975:4653.

[61]Francois Louis.Bronze Mirrors[A].Shipwrecked: Tang Treasures And Monsoon Winds[C].Published by the Arthur M.Sackler Gallery,Smithsonian Institution,the National Heritage Board of Singapore,and the Singapore Tourism Board on the occasion of the exhibition Shipwrecked:Tang Treasures and Monsoon Winds.2011.

[62]Qi Dongfang.Gold and Silver Wares on the Belitung Shipwreck[A].Shipwrecked:Tang Treasures And Monsoon Winds[C].Published by the Arthur M. Sackler Gallery,Smithsonian Institution,the National Heritage Board of Singapore,and the Singapore Tourism Board on the occasion of the exhibition Shipwrecked:Tang Treasures and Monsoon Winds.2011.

[63]关于黑石号上的“盈”字款绿釉瓷器以及“进奉”款白釉绿彩瓷器,谢明良也曾著文讨论,指出其可能与“大盈库”有关,并类比长庆四年九月波斯商人李苏沙进 “沉香亭子材”,当朝“以钱一千贯文,绢一千匹赐之”的文献记载,推测可能是“黑石号”船主进奉后得到的皇室赏赐,或者可能是船主与皇室代理人贸易的结果。参见Hsieh Ming-liang.White Ware with Green Decoration[A]. Shipwrecked:Tang Treasures And Monsoon Winds[C].Published by the Arthur M.Sackler Gallery, Smithsonian Institution,the National Heritage Board of Singapore,and the Singapore Tourism Board on the occasion of the exhibition Shipwrecked: Tang Treasures and Monsoon Winds.2011.

[64]张星烺编注,朱杰勤校订.中西交通史料汇编第二册第三编第二章“唐代中国与阿拉伯之交通”[M].北京:中华书局,2003.

[65]如:“开元十五年二月,罗和异国大城主郎将波斯阿拔来朝。赐帛百匹,放还蕃,因遣阿拔赉诏宣慰于佛誓国王。仍赐锦袍钿带,及薄寒马一匹”;“开元二十一年十二月癸丑,大食王遣首领摩思览达干等七人来朝,并授果毅,各赐绢二十匹,放还蕃”;“开元二十九年十二月丙申,大食首领和萨来朝,授左金吾卫将军,赐紫袍金钿带,放还蕃”;“天宝十二载七月辛亥,黑衣大食遣大酋望二十五人来朝,并授中郎将,赐紫袍、金带鱼袋,放还蕃”。同[28].

[66]秦大树在《中国古陶瓷外销的第一个高峰——9—10世纪陶瓷外销的规模和特点》文中根据“黑石号”上船货的包装方式推测“黑石号”不可能分别于扬州、明州、广州分别停靠装船,而是在室利佛逝的巨港来装载船货,而从巨港装上的货物是由不同的船只从扬州、明州和广州非别运送到室利佛逝的。而室利佛逝是当时从中国至东南亚的海上贸易中心。秦大树.中国古陶瓷外销的第一个高峰——9—10世纪陶瓷外销的规模和特点[J].故宫博物院院刊,2013(5).笔者认同这一观点。

[67]徐仁雨.扬州出土的陶瓷标本与“黑石号”之比较[C]∥人海相依:中国人的海洋世界.上海:上海古籍出版社,2014.

[68] a.穆罕默德•本•侯赛因•阿卜勒•法兹勒•贝伊哈齐(Muhammad b. al-Husayn Abu’l-FadlBayhaqi).贝伊哈齐史[M].b.自雷恩(Arthur Lane),萨詹特(R.B.Serjeant).亚丁沿岸的碎瓷片和碎玻璃片[J].皇家亚洲学会会刊(Journal ofthe royal Asiatic Society),1948(3-4):110. c.同[66].

(责任编辑 朱艳玲)

Batu Hitam shipwreck, Porcelains with ying and jinfeng inscriptions, Tang royal court

A huge number of porcelains were salvaged from the Batu Hitam shipwreck, including a green-glazed bowl with ying inscription and a white glazed plate and green paints and jinfeng inscriptions. These two pieces of porcelains were tributes to the royal court manufactured by either royal porcelain workshop or private workshop aff liated with the royal court. These artifacts were shipped to Yangzhou before they were loaded on board of Batu Hitam. Two potential reasons that these porcelains were on board: 1) they were redistributed to commoners and then to Yangzhou due to bestowing, trading, or plundering; 2) they were sold as left-over of royal tributes and had not been sent to the court before. These two pieces of porcelains were transported to Yangzhou from either the central court or distributional center and then to Sri Vijaya. Later they were loaded on board Batu Hitam for another trade.