我国与欧美大学生就业能力与培育的比较研究①

2016-06-17王建光刘岩

王建光,刘岩

(长春大学,吉林长春130022)

我国与欧美大学生就业能力与培育的比较研究①

王建光,刘岩

(长春大学,吉林长春130022)

摘要:提升就业能力是促进大学生就业的主要手段与有效措施。作为欧美劳动力市场政策分析和研究领域中的重要工具,大学生就业能力已经成为国内外学者的研究焦点。我国与欧美国家在大学生就业能力需求、政策制定与评价等方面存在较大差异。我国需要以市场需求为导向调整专业和课程设置,实行精细化的就业指导与服务,注重对学生软实力和硬技能联合培养,完善师资队伍,协调经济发展,优化产业结构,进而全面提升大学生就业能力。

关键词:欧美;大学生就业能力;培育;比较研究

一、欧美国家大学生就业能力现状分析

(一)大就生就业能力概念的界定

就业能力(Employability)是1909年由W.H. Beveridge第一次提出的,并在上世纪50年代后成为欧美等西方国家人力资源管理领域中的研究热点,随着越来越多的学者对高等教育的关注,大学生就业能力逐渐成为高等教育及就业研究领域中又一个焦点。不同学者对“大学生就业能力”这个概念的理解不尽相同,有些概念关注大学生的能力,有些关注应用学术技能,有些关注大学生就业能力的教育结果评价。大学生就业能力概念内涵复杂,很难有一个明确的定义,国外学者从多角度、多层面给出了不同的定义:Robinson认为就业能力是一系列用人单位寻求的职业需要的能力,包括观念的、技术的、态度的、行为的、道德的知识和技术,它常常被理解为通过这些基本技能可以获得、保持某种工作[1];Watton &Truscott认为就业能力是使个人可能获得并持续工作的个人态度、理解力及成就,在工作中不断进步并建立事业;Berntson认为就业能力是个性品质的集合,使人们满足不可预知和不稳定就业市场的需求、用人单位和更灵活工作关系的需要[2];Harvey认为就业能力是大学生获得工作的倾向[3]。

(二)社会对大学生就业能力的需求现状

大学生在校期间所获技能是否满足社会需求,综合素质与用人单位的需求能否匹配,这是全世界都十分关注的重要课题。欧美以往的研究中强调了与大学生未来职业成功相关的就业技能的重要性,根据REFLEX调查结果显示,一些欧洲国家(英国、法国、意大利、西班牙)的大学生承认“并不具备工作需求的必要技能,在大学里几乎用不到所学的技能,就他们的利益和信念而言,他们认为工作并不满意且是不成功的”。作为一个具有竞争力的求职者,需要具备两种技能,即专业技能(specific skills)和就业技能(employability skills)[4],专业技能是所学专业应具备的能力,而就业技能通常指沟通技能和解决问题的技能。虽然许多人认为大学生具备了专业技能,但他们仍然非常缺乏就业技能[5]。英国开放大学教育技术研究所彼得·奈特(Peter Knight)教授认为,对于适合大学生的职位,“用人单位更欣赏如下能力:处理不确定事件的能力,面对工作压力的能力,行动-计划技能,沟通技能,IT技能,精通网络,团队合作,乐于开发和创造机会,自信,自我管理,学习意愿”。[6]。英国的肯特大学(University of Kent)总结了Microsoft、Target Jobs、BBC、Prospects、NACE、AGR和其他机构做的一项用人单位对大学生最需具备十项技能的调查,结果显示这十项技能分别是口头沟通能力、团队合作、商业意识、分析及观察能力、自我激励、决断力、写作能力、计划组织能力、适应能力、时间管理。这显然与传统的大学生就业能力(沟通能力、适应能力、基本技能等等)有所区别,也说明了在当今全球化的环境下,对大学生就业能力的要求更为广阔。

(三)对大学生就业能力培育的分析

1.政策与评价体系

欧美多个国家都将高等教育与社会工作实践紧密连接起来。1994年,美国政府就颁布了《学校通向就业机会法》,鼓励开展从学校通向就业的各项对接活动。2009年,英国的工党政府强调通过加强政策提升大学生的就业能力。2010年,英格兰高等教育基金管理委员会(Higher Education Funding Council for England,HEFCE)要求英国所有高等教育机构发表“就业声明”,“旨在说明高校能为学生提供哪些资源可以支持他们顺利就业”。欧洲多个国家开发了全国资格框架(National Qualifications Framework,NQF),鼓励专业技能和就业技能融合,使学生获得高质量的学习。丹麦的资格框架要求大学生必须完成一项技能体验。这些资格框架将对大学生的就业、个人发展和社会经济发展有很大的益处。

2.高校课程设置与培养模式

美国高校的课程及专业设置大都是以市场需求为导向的,学生可根据喜好和用人单位的需求更换专业,鼓励学生兼顾以学校为基础的学习和以工作为基础的学习,并推行“四年职业规划项目:大一个人综合测评,大二学生自行评价、选择专业,大三参加实践,形成职业规划方案,大四提供求职准备和建议”。英国对学生就业技能训练十分重视,在课程设置上,与就业技能相关的课程(沟通能力、团队合作、信息通信技术和自我管理等)都纳入正式的学位课程体系中[7],并且进行的技能训练通常是与未来就业相关的,大多数学生要承担12个月正式的有偿实习工作[8],并最早提出了“三明治”带薪实习,将学习时间分成两段,形成“学习+带薪实习+学习”的模式,即大一大二学习,大三实习,大四再回到学校完成学业,这样学生把实践和理论融为一体。美国的一些大学在职业规划中开始引进必要的“关键技能”的训练,并开设带薪实习(co-op)课程,保证学生在毕业前积累丰富的工作经验。

3.就业指导与服务

在美国,70%的大学生就业是通过教授、导师、就业机构推荐就业单位的。美国大学都设有就业指导中心,开设就业指导课程,让学生提前了解人才市场需求状况、面试技巧等常见问题。此外,如明尼苏达大学等专门建立了就业服务体系,包括一站式大学生服务机构、大学生建议与咨询服务机构和大学生职业服务机构[9]。创建于1956年的美国最著名的非赢利性就业组织——全美高校和雇主协会每年为100多万大学生提供就业服务。美国高校还非常重视校企合作,广泛联系企业为学生提供实习机会。英国具有较完善的大学生就业服务体系,如大学设立职业指导中心、GCU(Graduate Consulting Unit)等,政府和社会设立行业协会、职业信息中介、教育创新基金等,用来对学生进行就业引导、服务和创业咨询,许多高校都对学生实行全程就业指导,如牛津大学在学生入学第一年就会进行职业教育,第二年帮助学生选择专业,第三年指导学生参加社会实践,第四年传授就业技能[10]。此外,很多欧美国家比较注重大学生创业意识和创业技能的培养和服务,出台政策鼓励学生创业,如英国各高校通过“孵化场”、“创业基金”、“创业社团”等为学生提供模拟经营机会,协助学生创办公司等。

二、我国大学生就业能力现状分析

(一)大学生就业能力的研究现状

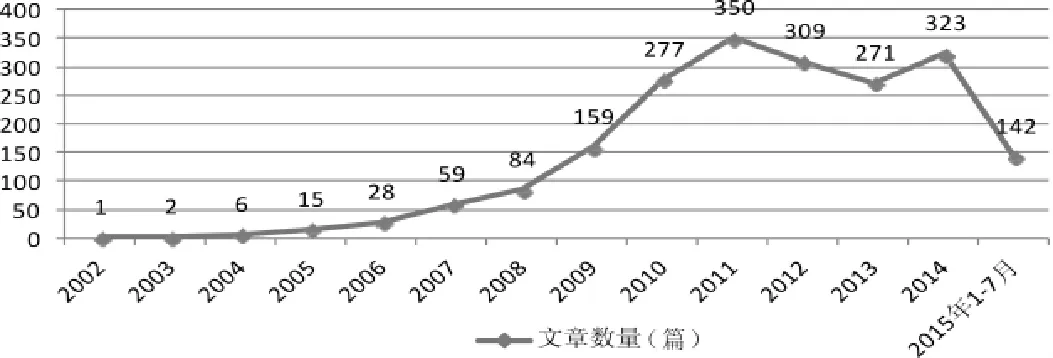

国内学者对大学生就业能力的相关研究起步较晚,对“大学生就业能力”概念的界定也呈现出多样化。郑晓明认为大学生就业能力是指大学生在校期间通过知识的学习和综合素质的开发而获得的能够实现就业理想、满足社会需求、在社会生活中实现自身价值的本领[11];熊书银等认为大学生就业能力是指大学生通过应聘求职,获得就业机会、获取就业岗位的能力,包括专业知识、工作能力、诚实守信、合作意识、创新等[12];胡尊利等认为大学生就业能力是大学生成功就业所需的知识、技能和个性品质等因素的综合[13];何付霞认为对大学生而言,就业能力是指在校期间通过知识学习和综合素质开发而获得的能够实现就业理想,满足社会需求,保持工作以及晋升、继续发展的一种内在素质和才能[14]。2002-2015年我国大学生就业能力研究的文章数量如图1所示。

图1 2002-2015年知网以“大学生就业能力”为主题词搜索的文章数量

(二)社会对大学生就业能力的需求现状

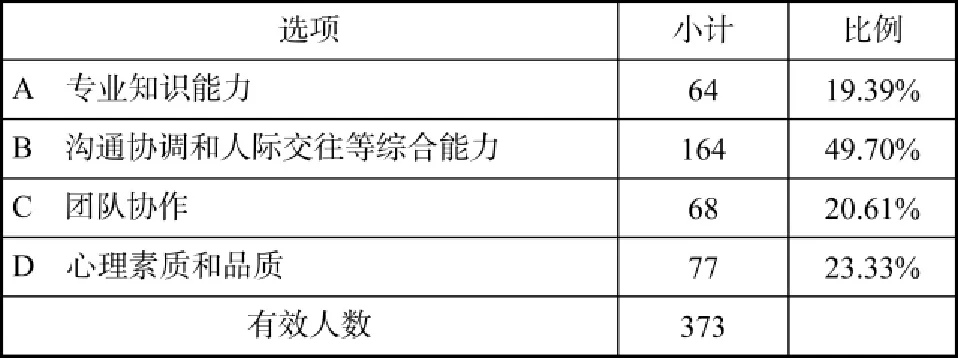

在我国的各类招聘会上,经常出现这样一种现象:一方面是大量毕业生找不到工作,另一方面是用人单位高呼“招不到合适人才”,我国高校就业市场不仅存在数量上供大于求的矛盾,毕业生的质量(主要指毕业生的能力素质)与当今就业市场的需求也存在一定的差距,如今的用人单位看重的是毕业生的职业岗位技能,但这种人才并不容易得到。汪昕宇通过对北京地区用人单位和院校的调查,得出结论:“各岗位都存在着学生自身就业能力低于岗位需求的问题,目前用人单位在招聘毕业生时最看重的是基本素养和学习发展的潜能及自我控制能力,专业能力的缺口最大,通用技能次之,缺口相对较小的是基本素养。[15]”肖云等对重庆市8所高校及用人单位进行调查,得出结论:“用人单位看重大学生具备各种实践能力、知识的广博度及创新能力,而大学生对这些方面的能力评价欠缺,导致大学生就业能力与社会需求间存在着较大差异。[16]”本课题组对吉林省内外5所高校的350名在校生进行了问卷调查,对“您认为大学生最应该提升的就业能力是什么”的问题,回答结果详见表1。

表1:您认为大学生最应该提升的就业能力是什么?

结果显示,认为最应该提升“沟通协调和人际交往等综合能力”的最多,占49.70%,认为最应该提升“心理素质和品质”的占23.33%,而我国高校除了部分校园文化活动外,较少有专门为提升学生沟通协调、人际交往、团队协作、心理素质等综合能力而开设的课程和实践环节。此外,在我国的传统教育模式和家庭观念影响下,大学生对创业的热情不高,很多人有想法但缺乏创业相关知识、技能和经验,故而不敢尝试,虽然教育部、团中央等部门号召采取不同形式开展了“挑战杯”大学生创业计划大赛等,但也只是杯水车薪,没能达到预期效果,这与我国2015年政府工作报告中大力倡导的“大众创业、万众创新”的要求严重脱钩。

(三)对大学生就业能力培育的分析

1.政策与评价体系

我国对大学生就业问题的关注逐年加强,尤其在高校扩招后,据统计,仅2003年各部门就出台十余个大学生就业的配套文件,近年来,就业压力日趋增加,我国相继出台了多项相关政策,如《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》(2015年)、《教育部关于做好2015年全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》(2014年)、《中共中央国务院关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》(2012年)等,鼓励企业吸纳高校毕业生,鼓励大学生自主创业。根据2015年中国大学生就业报告,2014届大学生自主创业比例为2.9%,比2013届高0.6个百分点,比2012届高0.9个百分点,大学生自主创业的比例呈现持续和较大的上升趋势。虽然我国对大学生就业的政策出台较晚,但近年来政策的推行还是取得了一定的进展。但缺少类似NQF的全国评价体系,要切实提高大学生就业能力,实现高质量就业,弥补此项不足迫在眉睫。

2.高校课程设置与培养模式

在我国,大多数高校都设有实践课程,有些是针对专业认知的实习,有些是毕业实习,还有各类的实践环节,大都是穿插在专业课程教学计划当中,时间从1-2周到1个月不等,实习实践的主要目的是巩固学生对专业课程的理解消化或对毕业论文的补充。而与就业相关的、以提升就业能力和增强就业质量为目标的实习实践屈指可数。还有一些实习是学生自己联系企业,为了完成实习任务,甚至存在仅盖章不去实习、流于形式的“伪实习”。也有一些高校在部分专业当中采取了“校企合作”的教学模式,但在学生中的普及面不广,合作的广度和深度不足,没能很好地达到有效促进就业的目的。也有一些高校的课程设置、教学大纲还停留在扩招之前甚至“毕业包分配”时期的标准,没能很好地做到因人施教、按需培养。此外,在本研究针对“您认为哪种措施对提升大学生就业能力促进就业更为有效”的调查中,选择“完善课程设置,增加社会实践和校企合作环节”的较多,占40.39%。

3.就业指导与服务

目前,我国高校都设有就业指导中心,为学生提供就业咨询和服务,安排校园招聘会,通过校园网发布招聘信息等,但由于各种原因,以就业率作为评价高校就业工作和人才质量的优劣,导致包括就业指导中心在内的高校系统过度关注就业数字,而对大学生的职业生涯教育和以人才可持续发展为目的的深度就业指导重视程度不够。本研究调查显示,有56.2%的在校生认为“目前高校就业指导与服务不够完善”,有41.2%的学生认为“完善就业指导和生涯规划课程与服务”对“提升大学生就业能力更为有效”。

三、我国与欧美大学生就业能力的比较

通过对我国与欧美大学生就业能力的比较研究发现,两者间既有相似之处,也有很多本质的区别。相似之处体现在对就业能力内涵的理解方面,区别表现在对大学生就业能力的需求、政策的制定与引导、课程的设置、服务体系的搭建、管理机制等方面。

(一)相同之处

1.对大学生就业能力理解相同

虽然我国与欧美各国学者对“大学生就业能力”的定义并不统一,但可以看出我国与欧美学者对于就业能力的理解还是有着相似的观点及认同,对大学生就业能力内涵的理解基本达成共识。随着社会经济的发展,大学生就业能力的概念也与时俱进。总体说来,大学生就业能力是大学生在求职中所表现出来的适应社会动态发展的生存技能,是大学生具有的内在及外延的能力集合。

2.大学生就业能力与社会需求的匹配度较低相同

不论是在欧美还是在国内,都存在着这样的就业矛盾,即大学生个人工作能力不能满足用人单位的需求,导致大学生在求职过程中屡屡受挫,职业适应度不高,获得工作业绩、得到社会和单位认可周期较长。产生这种差异的原因是多方面的,有客观因素,如社会经济发展的不平衡,高校的人才培养模式、课程设置与社会需求脱节,造成了“人—职的不匹配”,就业指导与服务不到位等;也有主观因素,如大学生能力锻炼途径和模式单一,择业观念偏差,过度追求经济收入和“专业对口”,职业生涯规划意识缺乏等。提高大学生就业能力与社会需求的匹配度,实现大学生充分就业和高质量就业,同时解决单位“用人荒”的难题,这将在很长一段时间内成为全世界面临的重要课题。

(二)不同之处

1.社会对大学生能力的需求不同

欧美对大学生就业能力的需求偏重软实力,我国则偏重硬技能。国外用人单位更看重大学生的软实力,即与专业无关的就业能力,如处理不确定事件的能力、口头的沟通能力、抗压能力和潜能等等。在全球化的大背景下,美国的教育非常注重学生自我效能感的提升,注重增强学生学习和处理事情的自信心,因为雇主十分看重学生的这一点,据相关统计,人做某件事情成功的概率与自我效能感成正比关系。而在我国,用人单位更多关注的是学生的专业技能、学习成绩等,以及在固定模式下完成某些工作任务的其他专业能力,如写作能力、计算机能力、图形处理能力等等,事实证明,专业能力的缺口也是最大的。通过比较可以看出,外国对大学生就业能力的需求体现的是大学生的社会属性,强调综合潜能,而我国对大学生就业能力的需求更多的是专业属性,强调一专多能。

2.政策制定与评价体系不同

欧美国家非常重视政策的落实,对大学生就业能力也有较为统一的评价。欧洲认为资格框架对于欧洲就业市场的统一、形成标准的评价至关重要,2008年,欧洲议会及欧盟理事会提出建议,为终生学习而确认欧洲资格框架。全国资格框架的开发有助于就业市场的能力比较和职位间的顺利转换,而我国却非常缺乏这样的评价体系,就业市场也没有这样的标准。欧美国家鼓励大学生就业的相关政策出台很早,且能较好地落实,我国的大学生就业政策近十年来才开始大力推进,大学生就业市场成效的显现还需要再进一步的政策实施与落实。

3.高校课程设置不同

欧美国家将实践类课程与理论课程有机结合起来,呈现相互渗透、相互交融的状态,而且很多学校从大一就开始培养学生的就业观念和技能,可以说就业技能的培训是持续实现的,与理论课程并重。将就业能力的培养落实到教学过程的课程设计,贯穿大学生整个大学生涯[17]。而我国大多数学校的实践课程往往设在期末,仅一两周的时间,而且很多实践环节都形同虚设,并没有有效地针对提高大学生就业能力进行设置,这也是导致我国大学生就业能力不足的主要原因。

4.就业指导与服务体系不同

欧美国家很多高校提供的是“一站式”的就业服务,形成了学生、学校、企业、非盈利组织等多方共同协作的就业服务体系。在我国虽然很多高校开设就业指导等课程,但仍存在不少问题:一是课程多停留在理论层面,缺少案例分析和实践操作;二是多以120人以上的大班授课,师生之间的互动效果欠佳;三是师资队伍专业化不强;四是课程没能渗透到日常教学管理当中。此外,非盈利性的大学生就业服务组织较少,未形成规模,未对大学生就业起到很好的帮助。

四、经验与启示

(一)以市场需求为导向,调整高校人才培养模式,科学设置课程体系

高校人才培养模式与市场需求之间的脱节,是当前大学毕业生就业能力不足的主因,要根据就业市场导向调整办学定位,优化课程设置,创新教学模式。

首先,调整专业设置。高校应对市场进行广泛调研,结合权威部门发布的就业率和就业对口度等数据,适时增减专业招生规模,上马紧缺专业,取消过剩专业,避免重复设置,优化专业结构。

其次,改革课程设置。一是根据本校办学定位,拓宽学生的知识口径,增加学生跨系、跨学院选修课的比例;二是调整部分课程顺序,实现理论课与实践课的有效对接;三是结合“精英化”转向“大众化”教育的实际,适当降低课程难度,增加课程的实用性;四是增加“通识性”课程和“综合性”课程比重,注重科学教育与人文教育有机结合,培养适应社会发展的通用型人才;五是增加外语学习比重,为学生参与国际竞争和高等教育国际化打下基础。

第三,深化教学模式改革。一是加强“双师型”队伍建设,引导校内教师考取校外相关执业资格证书,鼓励教师深入企业,聘请企业工程师走上讲台;二是深化“订单式”培养模式,签协议按企业要求有针对性地进行人才培养;三是深化“校企业合作”、“co-op带薪实习”制度,探索“学习+带薪实习+学习”等模式;四是深化国内外“校际交流、学分置换”制度,学生持两校证书毕业[18]。

(二)搭建全方位、系统化、精细化的就业指导服务体系

首先,加强系统性就业指导。一是加强形势政策教育,通过知识竞赛、报告等形式让学生掌握国内外经济、就业形势和政策,了解用人单位性质、行业分布等市场信息;二是帮助学生进行自我探索,利用“职业规划”课程,借助卡特尔16因素人格问卷(16PF)、霍兰德(John Holland)的“职业兴趣理论”、Myers-Briggs的“MBTI职业性格模型”等对学生的职业兴趣、性格进行全面评估,做出科学的职业规划,做到“人-职匹配”;三是开展模拟面试、礼仪训练等,提高求职成功率;四是加强创业指导,国家鼓励“万众创业、大众创新”,高校要大力宣传创业,培养学生的创新、创业精神,培训创业知识,提供创业保障。

其次,进行全方位的就业服务管理。一是多角度拓宽就业信息渠道,与人才市场、人才网站、报纸、电视、相关企业等联合,实现社会资源、网络平台的信息共享,利用公众微信平台、飞信、QQ群等新媒体手段第一时间发布就业信息;二是提供专业咨询与服务,打造“一对一”、“点对点”和“线上线下”个性化、专业化的就业咨询服务,探索以学科为主体的中小型专场招聘会模式;三是整合社会资源,利用校友、教师、在校生家长等资源广泛推荐大学生就业。

第三,打造专业化、职业化的就业指导师资队伍。一是整合全校教师资源,建设专兼职结合、理论与实践结合、学工队伍与专业教师结合、优势互补的就业指导师资队伍;二是出台政策,鼓励教师开展理论研究和参加职业培训,提升理论素养,使师资队伍不断专业化、职业化,并在职称评聘等方面适当予以倾斜[19];三是加强“职业生涯规划”课程建设,“没有清晰职业生涯规划、就业目标定位不准”是当今大学生存在的普遍现象,我国高校对学生职业生涯规划教育起步较晚,经验不足,要增加“职业生涯规划”课程的比重,探索将其列为必修课,增加教学课时,完善教学内容,选取多样化、特色化的教材进行教学。

(三)完善宏观政策,协调经济发展,优化产业结构

我国各级政府应统筹思考,扩大内需,增加投资和出口,协调经济发展,增加就业岗位。

首先,实施以促进就业为导向的宏观经济政策。面对金融危机的冲击,世界各国都把“创造就业”作为政府的核心课题。国家应制定并实施积极的就业政策,确立“就业优先”和“以创业带动就业”的战略目标,把促进就业增长作为宏观经济决策的重要原则,并将之作为政绩考核的主要指标,避免没有增加就业的经济增长;继续推行积极稳健的财政货币政策,适当提升物价水平,在以充分就业为目标的前提下,保持适当的通货膨胀率。

其次,缩小地域收入差距,推动经济协调发展。受地区收入差异影响,大学生择业中的“羊群效应”较严重。要实施均衡的区域经济发展战略,推进区域协调发展,逐步缩小东部和西部、沿海与内地、发达地区和欠发达地区的二元区域经济差距;要统筹城乡发展,推进城乡经济社会发展的一体化,缩小行业间的收入分配差距;扩大“志愿服务西部计划”、“大学生村官计划”等规模,缓解城市劳动力市场的就业压力。

第三,大力发展第三产业,扶持中小企业。据统计,我国第三产业的产值占全部GDP的比重与西方国家(70%以上)相比较低,仅为40%,而相关研究和实践都表明,第三产业弹性系数高,吸纳就业能力很强。我国应大力扶持第三产业,重点发展现代服务业,加快发展战略性新兴产业、先进制造业、高效生态农业等,这些产业属于知识、技术密集型产业,具有较强的吸纳大学生就业的能力。要积极扶持中小企业的发展,不断完善中小企业财税政策支持体系,引导企业自主创新,加快技术革新和结构调整,推动科技成果向中小企业转化,从而不断提高中小企业的核心竞争力、抗风险能力和吸纳大学生就业的能力。

参考文献:

[1]Robinson,J. P. What Are Employability Skills?[J]. The Workplace,2000,1(3):1-3.

[2]Berntson,Erik;Sverke,Magnus and Marklund,Staffan. Predicting Perceived Employability:Human Capital or Labour Market Opportunities?[J]. Economic and Industrial Democracy,2006,(27):223-244.

[3]Harvey,Lee. Defining and Measuring Employ ability[J]. Quality in Higher Education,2001,7(1):97-109.

[4]G. K. G. Singh and S. K. G. Singh.“Malaysia Graduates’Employability Skills”[J]. UNITAR E-Journal,2008,4(1):15-45.

[5]A. H. Quek. Learning For The Workplace:A Case Study In Graduate Employees’Generic Competencies[J]. Journal of Workplace Learning,2005,17 (4):231-242.

[6]J. Raybould,V. Sheedy. Are Graduates E-quipped With The Right Skills In The Employability Stakes?[J].Industrial and CommercialTraining,2005,37 (5):259-263.

[7]Geoffrey William Hinchliffe,Adrienne Jolly. Graduate identity and employability[J].British Educational Research Journal,2011,(4):63.

[8]Jane Andrews and Helen Higson. Graduate Employability,‘Soft Skills’Versus‘Hard’Business Knowledge:A European Study[J].Higher Education in Europe,2008,(4):411-422.

[9]汪昕宇.美国明尼苏达大学学生就业能力培养的经验及启示[J].中国人力资源开发,2013,(7):64-68.

[10]励骅,房利.英、美国家大学生就业能力研究[J].高教发展与评估,2011,(7):64-69.

[11]郑晓明.“就业能力”论[J].中国青年政治学院学报,2002,(3):91-92.

[12]熊书银,黄登婕.大学生就业与就业能力培养[J].重庆工业高等专科学校学报,2005,(2):107-110.

[13]胡尊利,刘朔,程爱霞.国外大学生就业能力研究及其启示[J].比较教育研究,2008,(8):24-28.

[14]何付霞.国内外大学生就业能力比较研究[J].职业技术教育,2013,(2):223-224.

[15]汪昕宇.岗位需求视角下大学生就业能力的结构及水平测度——基于北京地区的调研[J].中国人力资源开发,2014,(9):56-63.

[16]肖云,杜毅,刘昕.大学生就业能力与社会需求差异研究——基于对重庆市1618名大学生和272家用人单位的调查[J].高教探索,2007,(6):130-133.

[17]王秀芝,罗嘉珂.欧美高校提升大学生就业力:模式措施及启示[J].现代教育管理,2013,(5):121.

[18]马亚静.基于就业能力的大学生心理资本开发[J].现代教育管理,2014,(2):102-103.

[19]刘玺明.推动我国高校就业指导师资队伍建设的路径分析[J].现代教育管理,2014,(5):77-78.

(责任编辑:李作章;责任校对:徐治中)

Comparative Research on Graduates Employability and Relevant Training between China and the West

WANG Jianguang,LIU Yan

(Changchun University,Changchun Jilin 130022)

Abstract:The main and valid method to promote college students’employability is to improve student’s employability. As the important tool for analyzing western countries’policies on labor market,and the tool for the field of research,the employability of college students has attracted domestic and foreign scholars’attention. As for the college students’ability and demands in their employment,and the formulation and evaluation of policies,there still exists a large gap between China and the western countries. Thus,higher education institutions and government at all levels should take effective measures to make structural adjustment in the arrangement of the college professions and curriculums with the guidance of market demand. Besides,it’s necessary for them to build an elaborate guidance and service system for employment. What’s more,emphasizing on the integrated cultivation of students’professional knowledge and vocational skills,strengthening and improving the teaching staff,making coordinated efforts to improve economic development and upgrading the industrial structure,is also beneficial to comprehensively promote the employability of college students in China.

Key words:the West;the employability;cultivation;comparative study

中图分类号:G642.0

文献标识码:A

文章编号:1674-5485(2016)03-0117-07

基金项目:①吉林省教育科学“十二五”规划重点课题“社会主义核心价值观引领下大学生就业价值取向研究”(ZD15023)。

作者简介:王建光(1978-),男,吉林双辽人,长春大学管理学院讲师,硕士,主要从事大学生思想政治教育、大学生就业研究;刘岩(1979-),女,吉林长春人,长春大学管理学院讲师,博士,主要从事物流管理、高等教育研究。