知情先行,意行归一

2016-06-16樊萍萍

樊萍萍

【摘要】在现行品德教材中,纯品质教育类的课文有不少,要上出实效性,知情意行的统一是关键,而“知情先行”,才能“意行归一”。通过实践,笔者提出了以下三大策略:侧击:走近“高大上”,培养向心力;反证:设想“低小下”,增强避害力;移情:体验“乐强真”,提升执行力,使纯品质教育的课文,学生愿学、爱学、乐学;把学到的思想品德理论内化为自觉的行为,争取学有所成,享受到成功的乐趣。

【关键词】纯品质教育 侧击 反证 移情

【中图分类号】G621 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)10-0134-02

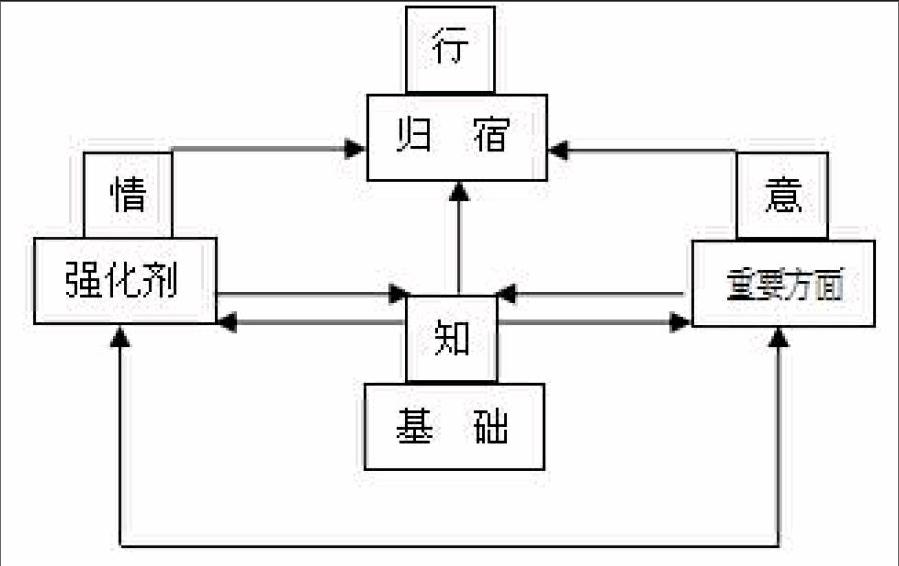

思想品德教育过程是培养学生知、情、意、行的过程;是促进学生思想内部矛盾斗争的过程;是组织学生活动统一各教育影响过程;是长期、反复、逐步提高的过程;是道德认识、道德情感、道德意志和道德行为共同发挥作用的综合过程。如下图:

知行统一不但是品德课的出发点,而且是落脚点。在知行关系当中,“知”是“行”的前提,“行”是“知”的目的。要做到知行统一,要求学生从自我做起,从现在做起,从一点一滴做起,用所学的理论更好地指导自己的行为和社会实践活动,真正实现知行统一。

一、侧击:走近“高大上”,培养向心力

新的教材观指出:教科书不只是传递知识信息的载体,更重要的功能是学生进行学习活动所凭借的话题、范例。教材是教师引发儿童活动的工具,是儿童开展活动时可利用的资源。教材是开放的,给教学留下空间,使教师能够联系当地和学生的实际,及时地把社会中新的信息、科学技术新的成果、学生生活中新的问题和现象等吸收到课程内容中去,对学生不断地进行“旁敲侧击”,不断提高教育教学的向心力,提高教育教学的针对性、实效性和主动性。

1.名人效应

名人是人们生活中接触比较多,而比较熟悉的群体,名人效应也就是因为名人本身的影响力,而在其出现的时候达到事态扩大、影响加强的效果,这就是名人效应。名人之所以成为名人,是因为他们在某一领域有其过人之处,而且名人之所以能够成功,也是付出了相当的努力的。因此,要根据孩子们对名人的崇拜心理,让孩子明白歌星、影星成功背后的努力。还要注意为孩子们选择名人,如树立一些科学家等名人形象。

例如二下《我和大师交朋友》单元,教材中就有爱迪生、牛顿、齐白石、钱学森、鲁班等的事例,让学生们听听、讲讲、谈谈,自然就能达成“崇敬大师、积极进取”的教学目标。但是,这些都是科学家,可以说是学生“遥不可及”的,如果能够选用一些与学生“近距离”的,活生生的,那就更具说服力了,如屠呦呦、周杰伦等等。屠哟哟去年来了宁波,还在瑞典领奖时接受了宁波记者的采访,关于她的学习经历、研究成果等等,新闻报道是很多的。因此,在本学期的教学中,我选取了一些材料让孩子们与屠哟哟来了个“亲密的接触”,孩子们热情一下子被点燃了。家长关注这方面的,在课堂上绝对引起了共鸣;第一次听说的,还说回家要说给爸爸妈妈听。“崇敬大师”的教学目标自然而然就达成了。

总之,品德教师也要“追星”,让“追星”为我们的教学服务。因为成功的背后总有努力付出,让学生们明白这样的道理,从而激励孩子们积极进取,纯品质教育的目标就顺利达成了。

2.新闻效应

心理学的实验告诉我们,人们往往会对极为熟悉的、形象生动的、特点鲜明的信息产生积极的心理反应,不仅表现得非常敏感,而且容易印象深刻,我们习惯上称之为新闻效应。在互联网+时代,从网上下载新闻视频也不再是什么难事,把它们放到我们的课堂上,其效果不言而喻。

例如,我在教学六下《发展中的城市》(第三单元)一课时,在“碧水工程”环节,就采用了五水共治、“小鱼治水清三河”的相关新闻:图片展示、情况通报、微博微信……图片中清清的小河,有的还是学校的老师们拍的,就是学校旁边的一条河,学生们看了之后难掩兴奋之情;通报中的数字比教材中的数字更吸引眼球,更让学生关注;微博微信就更不用提……可以说,学生们参与了这样的新闻,他们能不兴奋吗?这样的新闻,就在身边,是真实的,是生动的,是具有说服力的。

苏霍姆林斯基说过:“只有当教师的视野比学校教学大纲宽广得无可比拟的时候,教师才能成为教学过程的能手、艺术家和诗人。”品德教师要关注形势,面向未来,并结合实际生活情况,进行情感教育,让学生感悟人生、提升自我。

3.榜样效应

在学生良好品质的培养中,榜样的力量是无穷的。 “其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”学生在学习中接触最多、关系最密切的莫过于老师了,教师应以身作则,要求学生做到的,自己首先要做到。教师在日常生活中要注意自己的言行,以身作则,做学生的典范。

另外,同龄人之间的互相学习比较容易。对学生的每一点良好行为,都要及时给予表扬,在班上营造良好的氛围。例如,一次公开课,教师上二上《你真棒》,是借班上课。该教师给一个班级里各方面都出挑的孩子拍了视频,记录了他平时学习的点滴:做家庭作业、练钢琴……并进行了采访,说到“苦与累”,这个孩子也说有的时候会有偷懒的思想。由于是孩子们都非常熟悉的人,孩子们本来就对这个孩子有所了解,也敬佩他,所以教学时了解得更深入了,教学目标的达成“水到渠成”。课后,我们在交流中,都说这堂课不仅让其他孩子深受触动,以后的学习中会更加有毅力,而且对这个孩子也很有触动,他以后再也不会想着偷懒了。

二、反证:设想“低小下”,增强避害力

这里说的“反证”,不是平常意义上的“反证”,而是在课堂上,引导学生设想“如果不这样做,会怎么样?”让学生们认识到“不这样做”的危害,从而提升他们的避害力,去“这样做”。

1.后果震惊

学生是生活中的人,他们在成长过程中必然耳濡目染了一些社会现象。因而,在教学中尤其不要回避现实生活中学生遇到的种种矛盾,让导行内容接近实际,贴近生活,让学生们设想后果,充分感受“后果”的可怕,从而起到让孩子内心震惊的作用。

例如在四上《诚实是金》(第一单元)一课中,在“放大镜”这一板块,我让学生进行情景模拟:考试考了78分,没有告诉家长,接下来……学生们表演得非常起劲:有的提心吊胆了许多日子,有的越考越差,有的最后被发现打了一顿……总之,都没什么好结果。考试考差了瞒着家长,班里大部分孩子有这样的经历,他们也一定经历过之后的忐忑不安,因此,让孩子们演一演“隐瞒后发生的事”,很贴近学生的实际。最后,学生们得出结论,还不如当时就告诉爸爸。

我们不难看出,通过对后果的设想,孩子们内心的震惊是不言而喻的。在“宽容”“尊重”等的纯品质教育课文中,我们都可以通过设想后果的方式让孩子们的内心受到震动,从而感到不能这样,增强避害力。

3.舆论震撼

舆论的定义非常多样化,“意见”始终是舆论研究的核心,也就是舆论的本体,舆论传播所着眼的也是意见的流动问题。意见通常是通过与态度、信念和价值,尤其是和态度相比较来界定自身的。而关乎小学生品质的舆论,一般以班级舆论为主。班级舆论对孩子品质形成的作用是巨大的,如果把舆论的作用应用到我们的品德纯品质教育的课堂,那势必大大提高品质教育的实效性。

例如在教学六下《劳动成果要珍惜》一课时,在“透视镜”板块有一幅图,两个孩子在野餐,男孩子随手扔掉了一个面包,并说:“面包才多少钱一个,扔掉算了。”让学生说说对这个男孩子的看法。学生有的说:“太不应该了,一点儿都不爱惜粮食。”有的说:“我不愿和这样的人交朋友,他太浪费了,还不承认错误。”还有的说:“我们班的?鄢?鄢就和他差不多,可能家里的钱太多了。不喜欢吃干嘛要带呢?”“我严重鄙视这种行为,世界上吃不饱的人还多着呢!”……总之,要把这个男孩子淹死在唾沫星子里了。其他有过这样行为的学生默不作声了……

从上例可以看出,通过班级舆论的设想,对孩子的心理产生了巨大的震撼力,“避害力”自然就形成了,孩子们一定不会再浪费粮食,就算自己不爱吃,也不会再随意丢弃了,就逐渐形成良好的道德品质。

2.法律震慑

法律,对学生来说是有很大的威慑力的,如果在教学中,我们稍加利用法律的震慑作用,那么,我们的教学就会收到意想不到的效果。

例如在上述片段的基础上我们可以推进一步:如果撒谎撒惯了,结果会怎样?学生们七嘴八舌地议论:会用另一个谎言去弥补,结果撒的谎越来越多;长大后会撒更大的谎,会成为“诈骗犯”,会坐牢的……时机成熟,直接出示法律条文:《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。“啊!”孩子们看了条文后倒吸一口凉气。所以,不要撒谎啊!诚实是金。

我们还可以运用《法制前线》中与品质教育有关的视频,让学生观看、感悟,看看那些“罪犯”的“下场”“悔意”,从而达成“震慑”的最终目的。

三、移情:体验“乐强真”,提升执行力

情:即思想品德方面的情。而纯品质的课堂教学,很难产生与现实生活中相同的情感,因此,游戏的作用就不可小觑了。

1.以心理游戏移情

心理游戏是人为创设一定情境,帮助团队中个体认识、发现自我,调整自我和他人关系的活动过程。心理游戏在依托心理学的强大理论支撑下,体现出“寓教于乐”的氛围,通过游戏活动的形式使课堂教学焕然一新,达到去抽象、增形象的教学效果,从而使学生在轻松愉快的学习氛围中学习知识,并增进师生间的互动,激发学生学习兴趣,帮助学生更有效地掌握并运用教材知识内容,形成良好的思想品德。

例如,在《退一步海阔天空》一课中,一教师在引导学生“不能宽容无度”上就采用了心理游戏。这个心理游戏的道具很简单——气球。首先,她让两个孩子上台来戳气球,气球当然就爆掉了。引导学生感悟到人都有缺点,就像气球薄的地方,一戳就破,你如果不宽容他人的缺点,对方往往就要“毁灭”。接着,她又让一个孩子上台来吹气球,让台下的孩子“宽容”这只气球(即这个人)。于是,这个人的“缺点”越来越多,越来越多,最后,“砰”,气球爆掉了,“人”完蛋了。当孩子们一起喊“宽容”的时候,当气球爆掉的时候,孩子们已然懂得,太过宽容是害人的。

小小的一个气球,把无形的“宽容无度”化为有形,把枯燥的说教化为学生内心的感悟,充分体现了学习的张力,学生在参与当中,充分提升了对“宽容”的执行力。那么,该如何宽容有度呢?学生们很期待下一节课。

2.以竞赛游戏移情

知是基础,行是关键。通过行可以扩大、加强和提高认识,增强感情,锻炼意志。在课堂上要多为学生创造表现道德行为的机会。小学生好胜心强,竞赛游戏为他们提供了实践和表现的机会,使他们把认识转化为行动,逐步做到知行统一。但游戏时,必须讲清竞赛内容、规则,分组进行竞赛。

例如在三上《寸金难买寸光阴》(第三单元)中,课一开始就安排了游戏:比一比。小组竞赛“一分钟能做多少事情”,以学生亲身实践去感知时间与学习的关系。一分钟后组内交流收集资料,接着集体交流,把同学们做的有代表性的、或做得最多的以思维导图的方式展示出来。看着满满一黑板的成果,学生们不禁感叹:一分钟居然能做这么多事啊!

小小的一个实践操作,花时不多,却取得了不错的实效性,为下面教育学生珍惜时间打下了良好的基础。通过竞赛游戏,扩大、加强和提高了学生的认识,增强了他们的情感,锻炼了他们的意志。

3.以找友游戏移情

找朋友游戏可以培养学生分辨是非的能力,也可以把较难记忆的内容增强趣味性,帮助学生记忆。在做“找朋友游戏”时,让小朋友戴头饰(小红花、小星星等都可以),找做得对的小朋友做朋友,并说明为什么找她(他)。

例如,一下《兴趣与坚持》(第四单元)

老师问:“小红花,你找谁做朋友?”

一个头戴小红花的小朋友指图上穿红衣服的小女孩说:“我找她做朋友,因为她会坚持:知道我们一起做,互相鼓励。”

老师再问另一个扮演小红花的小朋友找谁做朋友?学生再作类似回答……

在找朋友游戏中,由于说明了“为什么找她(他)”,提高了学生的认知,“移情”就容易了,道德情感就容易形成了。

游戏的种类还有许多,诸如表演游戏、谜语游戏等等,教师还可自创游戏,到底选用哪种游戏,就要看哪种合适课文内容、教学目标了。

品德教学过程是一个动态系统,是一个发展变化的过程,只有做到知、情、意、行的统一,才能收到预期的效果。知行统一、言行一致是中华民族的传统美德,也是社会主义社会人才必备的重要品质。对学生知情先行,才能意行归一,使学生愿学、爱学、乐学;把学到的思想品德理论内化为自觉的行为,争取学有所成,享受到成功的乐趣。“不求人人升学,但愿个个成功”,是我们品德课成功的理想境界。

参考文献:

[1]《品德与生活》《品德与社会》课程标准

[2]王兆辉《道德内化的各状态分析》[D]知网空间:吉首大学,2012年

[3]智英杰《如何培养小学生良好的思想品德教育初探》[N]《中国校园导刊》,2011年第11期

[4](美)巴巴拉·L.麦库姆斯(Barbara L.McCombs)《学习动机的激发策略》[M]中国轻工业出版社,2002,182页