无味之味乃至味的龙井茶

2016-06-14王思嘉

王思嘉

“欲把西湖比西子,从来佳茗似佳人”,说起杭州,人们知道的除了西湖,恐怕就是龙井茶了。龙井茶“色绿、香郁、味甘、形美”,清人陆次云曾这样形容它:“甘香如兰,幽而不冽,啜之淡然,似乎无味,饮过后,觉有一种太和之气,弥瀹于齿颊之间。此无味之味,乃至味也。”龙井茶蕴含着江南的恬淡与悠远、闲适与洒脱,它的含蓄与中国文化大约一致。

要说龙井茶的a历史,旧籍记载起源至迟在唐代,宋元时开始崭露头角,明清之际名扬天下。新中国成立后,龙井茶作为国礼之一,被频频馈赠给外宾。

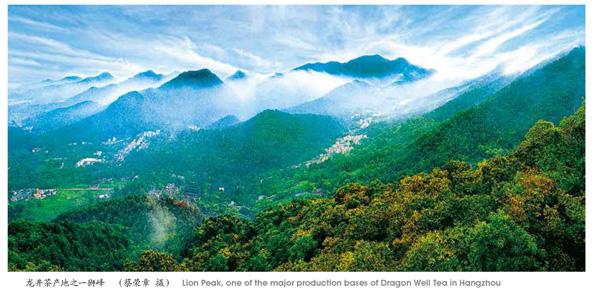

龙井茶之所以位列中国名茶之首,绝非偶然之幸。北纬28°至32°向来被称为茶树生长的黄金线,而龙井茶产区正在北纬30°04′至30°20′的西湖山峦峰谷之间。茶区地势北高南低,北面有天竺诸峰环峙,既能抵挡北方寒潮,又能截住南方暖流,茶区上空常凝聚有片片云雾,水汽充沛。茶区西面的九溪十八涧溪谷幽深,和煦的南风回旋其间,丰富的漫射光有利于茶叶中芳香物质、氨基酸等成分的合成和积累。光照、雨水、气温、土壤,一切都适合龙井茶树的生长。生长于得天独厚的自然生态环境之中,龙井茶可谓是集天地精华于一身。

龙井茶树的生长需要地利,而龙井茶叶的采摘则注重天时与人和。都说茶叶“早采三天是个宝,迟采三天是棵草”,龙井茶叶的采摘更是分外讲究时机。每年春天,茶农都要分四次采摘茶叶。清明前三天为“明前茶”,此时嫩芽初迸,如同莲心,故名“莲心茶”;清明后到谷雨前为“雨前茶”,这时候茶柄上长出一片形状似旗的小叶,茶芽如枪,称为“旗枪”;立夏前,茶芽旁通常有两片叶子,形似雀舌,故称“雀舌”;再过一个月采摘的话,茶已成片并带有茶梗,谓之“梗片”。每逢采茶时间,四乡八村的采茶能手都汇聚在龙井茶区,他们腰挎茶篓,穿梭于一蓬蓬茶丛之间,细细拨挑。他们手心向下,大拇指与食指夹住茶叶上的嫩茎,轻轻向上一提,便干净利落地采下了芽叶。能干点的采茶工,更是双手交替开采,如小鸡啄米,一转眼便采满了一茶篓。

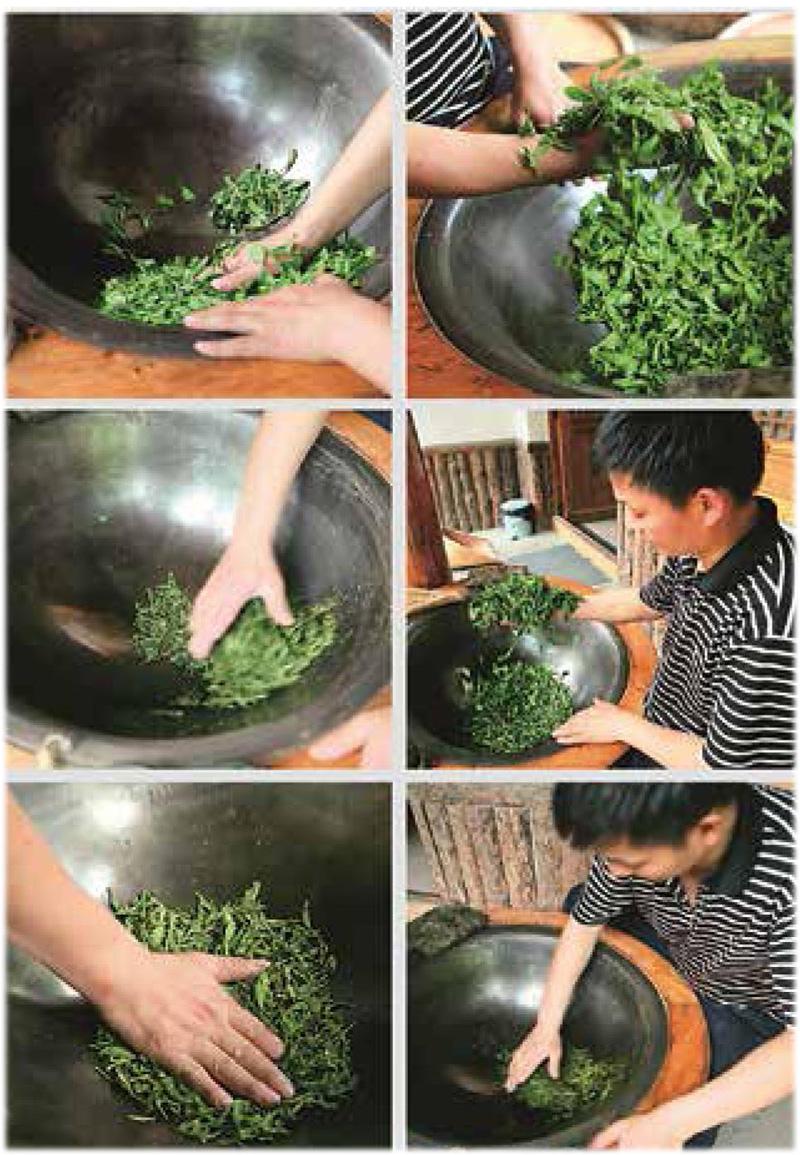

一斤龙井,大约有四万个嫩芽头,采茶人的辛劳,由此可见一斑。采摘回来的鲜叶,需要在阴凉处进行薄摊,自然挥发掉多余的水分,才能进入制作的程序。茶叶的原料好,制作的技艺更要讲究。一口口茶锅,打磨得锃亮,摆在茶农的家门口,也摆在杭城大街小巷中的茶店里。手艺高超的老师傅们捋起袖子,使出浑身解数,一双长满厚茧的手在锅内翻飞,抓、抖、搭、拓、捺、推、扣、甩、磨、压等十大手法直叫人看得目瞪口呆。俗谚有云:“龙井茶是靠一颗一颗摸出来的。”制作过程中火候的高低、手法的转换、力道的轻重,大有只可意会不可言传之妙。

细细道来,炒茶有青锅、回潮、煇锅三道主要工序。所谓青锅,指的是茶叶初步定型的过程。当锅温达到100℃至120℃时,在锅内涂抹少许炒茶专用油,然后投入一定量的经过摊放的鲜叶,以抓、抖手势进行炒制,使其散发一定的水分,再改用搭、压、抖、甩等手势将其初步造型,待茶叶七成干时便可起锅。此时的茶叶已被理直成条,显得平直光滑。杀青后的茶叶需置于阴凉处进行薄摊回潮,待凉后筛去茶末和碎片,便可进行煇锅,以达到进一步炒干定型的目的。通常是四锅青锅叶合为一煇锅,叶量约为150至250克。煇锅时,锅温需控制在60℃至70℃,温度有一个由低转高再转低的过程。煇锅的关键在于“手不离茶,茶不离锅”,抓、扣、磨、压、推等手势有一个逐步加重的过程,待茶叶茸毛脱落、光滑扁平、折之即断,有茶香透出之时便可出锅。干茶出锅后,需再次筛去茶末、簸去黄片,再经过挺长头、归堆、收灰程序,便可得到大小均匀的成品。蕴藉了乾坤清气的龙井茶,在这精湛的制茶技艺的点化下,成了世人赞誉的瑰宝。

“茶为国饮,杭为茶都”。有心访茶的人们,甚至会去龙井或虎跑汲取泉水,烹煮泡茶。他们或“采取龙井茶,还念龙井水”,或“旋买龙井茶,来试虎跑泉”,认为这样子泡出的龙井茶香清味甘、沁入心脾,方不负其盛名。这种讲究,不仅来自于对龙井茶爱之惜之的情感,也来自于对品质生活的孜孜以求。捧一盏青瓷,盛一撮龙井,沏一壶泉水,看着龙井茶叶在水中慢慢舒展,氤氲出一汪碧色。轻轻抿上一口,这里面有着土地的蕴藏,有着草木的精华,也有着人们手掌的温度。

(本文照片由作者提供)