刺桐城,又青春

2016-06-10五花肉小姐

五花肉小姐

上一次刺桐城的青春期落在了哪一年?是绸缎、茶酒、禽鸟和乐器经由刺桐港流到全世界的时候?

還是开元寺东西塔雕刻上东方婆娑世界的时候?

或者是现在,坐在月光下的闽南深巷里,泡着茶,

和传承文化的泉州新青年们插科打诨的时候?他们那股深情的戏味和对时间的敏感,将壮丽又琐碎的

刺桐城,以青春的面目重演了一遍。

我断续在厦门生活了很多年,却几乎不去泉州。只要不去,泉州于我,就总是活在可灵活切换的时空里。有时像在卡尔维诺笔下马可波罗与忽必烈的对话里,香料如山,帆船遮日;有时又像在旧式武侠小说里,敬神敬佛敬公妈,一迭声闽南语和鞭炮声混在一起。这次泉州之行起因是80/90传承四人展。展览以泉州传统手艺的年轻传承为题,策展人郑达真说,要做个“自嘲与努力”的展览,我被这对坦率的关键词迷住,刺桐城的新面貌也随之揭开。

神鬼如伙伴

泉州多寺庙。待在泉州那几天,我住在涂门街,算是老城区的闹市,白天晚上都要经过关岳庙。白天经过,太阳底下香火袅袅,和市井烟火混在一块,竟一点不觉突兀。夜晚再经过,只见大学生模样的男女牵着自行车在庙前广场聊天,说起中学每逢大考就来这里求签的种种,“特别灵”。

泉州七个城门,各有一座关帝庙,香火旺盛程度不同。北门街约所关帝宫的香火一般,但当地人聊起来语气隽永,因为守庙人是个92岁的老婆婆,守了14年庙,每天打开两道庙门的头件事儿就是“上一炷香,告诉关帝爷今天又是个晴好的天”。新派艺术家蔡国强也是泉州人,也聊过关帝庙。大意是有段时间屡次出行都不太顺利,妈妈赶紧去泉州最灵的关帝庙求签,求来上上签;于是下一次的展览,老蔡把求来的签文也一块展出了。在21年前的威尼斯双年展,蔡国强曾把从泉州起航的中国渔船驶进爱尔兰大运河。他说,“来自家乡的保佑从未离开”。而那些待在家乡的闽南父母们,真真是在签文里陪着儿女走遍了万水千山。

神、佛、鬼,就像水一样浸透入泉州人的生活,与之相关的节日也多。比如泉州每个自然村都有自己的“佛生日”,喝酒猜拳,结彩摆坛,演戏酬神;又如用以敬鬼的普渡,同样是摆开宴席,搭起戏台,沸腾数日。神鬼纪念日最频繁的农历七八月,泉州人大概睡梦里都枕着咿咿呀呀的唱戏声。高甲戏、梨园戏、打城戏、木偶戏,全化作唐传奇、清小说似的片段,化作“80后”泉州青年大脑里的集体无意识。至今说起当年的普渡还眼睛放光的年轻人,大概都在体内藏了数段古法炮制的人生吧。

王啸波就是其中一个。他的主业是电台主持人,却爱戏成痴,因为极力想把舞台搬回家,便开始大量收藏木偶。收藏多了,见解愈深,木偶们也随主人附形——他会和木偶雕刻大师黄清辉讨论偶头换成什么发髻更灵动,会央请梨园剧团的服装师帮他制作理想中的偶衣,会把武老生的蚕丝胡子换成更硬挺的牦牛毛,还会时不时把某些个线条明快、粉工细腻的木偶头随身带着把玩。“有尊‘黑花童,我曾经让他穿上红半甲、红披风,装扮成‘红孩儿,放在行李箱里,跟我去巴肯山看了日落。”啧,活脱脱像对待恋人。

王啸波做的是木偶冠帽,自学,也曾求教于李文炳、李伯芬等木偶名家,还和台湾的木偶爱好者隔空交流。他习惯在万籁俱寂的时候干活,一边放着纪录片,一边制帽——像是一点点从老式抽屉深处往外掏东西,又一点点往脑袋里补进新东西。我看他制作帽冠的过程,全是细活,一针一线镶起色彩明亮的珠子,跟诗人清点标点似的。啸波按传统技法做帽子,细节处却不知埋下了多少新功夫。同类型的冠帽,他会隔段时间重做,上次用过的零件被打散,又成为新帽子的一个修辞;即使是帽翅的振动频率,他也会根据角色的威仪程度来自制铁丝弹簧,“铁丝的粗细、卷的疏密、帽翅的配重都会影响到振动的频率”。此种洞察,非至爱而不可得。

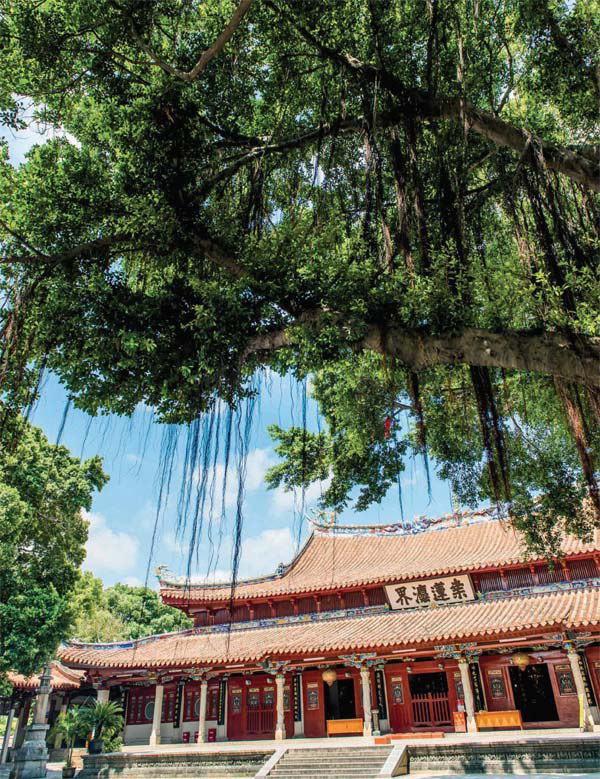

闽南人称去庙里上香为拜拜。我问啸波,平时去不去拜拜。他说,其实还会去庙里散步思考,开元寺啊、承天寺啊,都可以一待几小时。我也去走了一些庙。有宏大威严的,比如矗立着东西塔的大开元寺。连越老越顽童的画家黄永玉写起它都正儿八经:“一千多年毫发未损,巍然屹立,塔风阵阵,只想磕头。”也有宏大但平易的,比如供奉妈祖的天后宫。妈祖林默本是凡人出身,于是宫内也混着海水气息和泥土气息,寺庙旁人人都食一份五颜六色的石花膏,再自然不过。还有一些民间寺庙,更温和地隐于深巷里。西街的裴巷就曾有座裴仙公宫,为了纪念曾在巷子里行歌于市、卖草药除蟒妖的裴道人,听起来有股苍茫的侠义味道。

另一位戏痴是万伟龙,1988年生的妆糕人,“不是戏迷做不了妆糕人”。“妆糕人”既是对手艺人的称呼,也指他们制作的面人;它和北方的“捏面人”同源,但在闽南更常以戏曲人物为题材,且与普渡中“—碗—仙”的规矩相连,因而极富地方色彩。万伟龙半真半假地聊起学艺经历,称三岁时就在菜市场遇见日后的师傅张明铁;妈妈一口气给他买了12个妆糕人,12生肖都齐了。彼时,妆糕人还是普渡的重要座上宾,三寸身躯攒尽了闽南人的喜怒悲欢。童年时期,万伟龙就近乎凶猛地汲取这些张牙舞爪的民间表达手法。学了十多年画,再学做妆糕人,从戏里琢磨,也从老手艺人那里琢磨,在福建省内寻,也跑到河南广东寻。如今妆糕人在街头难得一见,万伟龙的摊子硬是往旧岁月里夺来古意,“妆糕人”第二字写作通假字“膏”,简直一出意难忘。

我看万伟龙做妆糕人,嘴上嬉闹,目光却颇锐利。凌晨五点就发酵完毕的面粉团,此时好似裹着一个神仙仓库。揉面团的动作就是在开仓库,仓库门一开,男男女女的神仙跑出来各显神通,腾着云,叱咤着眼,披风飒飒,神气活现。我买了个观音,细节动人;孙大圣也很好,但那天万伟龙捏了一个弼马温时期的大圣,眉眼带不平,猪刚鬣与何仙姑在一旁倒是更威风。妆糕人的展厅刷成全黑,电影幕布里两手翻飞制作妆糕人的老师傅已经仙逝,水族箱似的玻璃罩子内却由万伟龙复活了一出出戏。哎,抱一出《陈三五娘》回去可好?

有人找万伟龙商演,他就故意摆谱,“我只喜欢摆摊”。摆摊才好呢,以妆糕人最原始的样子出现在寻常街巷,引来小朋友睁圆了眼睛拍手。不商演,不過万伟龙自己演。他爱画戏妆,乡野土戏班子的率性手法,画神画鬼。白粉涂面,眼睛之上再画一个桃红色的眼睛,嘴唇缀金,在夜色下笑得像闪电——初看犀利,再看居然有种恣意造梦的温柔。我一恍神就想起王尔德,那位自恋的英国人说:“所有重大问题,没有点幽默和疯狂是没办法解决的。”万伟龙也疯狂,静静地捏妆糕人还不够,摇摆的也要有。他在刺桐城里组建了一支妆糕人乐队,驻点在西街美好生活小酒馆,画着大开大合的戏妆唱摇滚,开过张国荣专场、邓丽君专场,竟还有楚留香专场。早年,闽南地区先于国内大部分地区吸收港台文化,也对这一代泉卅l青年影响颇深。

那几天,太平洋上始终盘踞着热带风暴,我特意跑去美好生活小酒馆,绿色门楣上贴着红纸,上书万伟龙为酒馆取的别名,很倜傥,叫“妆糕宫LIVE HOUSE”。风雨不定的天气里,就该把自己丢进酒馆里,等着妆糕人们跑来,眯起眼睛唱张国荣的歌:“天也老任海也老,唯望此爱爱未老”。

时间机器人

王啸波做着时髦主业,业余时间却一头扎进老手艺里;万伟龙扎扎实实做着妆糕人,却也炸裂式地发展出行为艺术。这些混搭,我猜多少和闽南地区对多元文化的开放式接纳有关。

拿宗教来说,除了道教、佛教,泉州还可见基督教、天主教、伊斯兰教、摩尼教、印度教、犹太教……几乎是在宋元时期就集齐了全世界大部分宗教。涂门街关岳庙不远处的清净寺是国内现存最老的阿拉伯穆斯林伊斯兰教寺,高大墙垣上仍可辨千年风尘。还有些你或许没听过名字的神仙,在泉州也比比皆是。比如老城区县后街有一座白耇庙(也叫白狗庙),供奉着一座形似白狗的塑像,“嘴尖儿不吐舌,雄性,全身漆白”。有学者判断,这是国内唯一保留的祭祀印度洋山神的庙宇;百年间,白狗庙又奉祀了杨六郎、玄天上帝、田都元师、文昌帝等,异教并存,也真是妙。

精神世界多元,食色性的肉身世界也多元。在泉州几天,我几乎天天去吃闽南式牛排。这牛排也与通过海上丝绸之路到达泉州的阿拉伯人脱不了干系;泉州人再改良一遍,将牛排切成小块,炖得熟烂松软,用搪瓷碗装着,佐着香料,浸着浓浓的汤汁;官配芥菜咸饭,老饕的食法是一定要用汤汁搅拌,顿挫得满口香。东南亚菜系风格对泉州饮食的影响也很明显,西街一家由印尼老华侨开的沙茶面店,就还原了微辣爽口的印尼式沙茶面汤头,和厦门沙茶面很不—样。

另外两位年轻手艺人,都是在新旧交杂里徜徉。一个以最正统的方式制作南音洞箫,从旧里打磨新意;一个用当代艺术的思考做漆艺,从新里感念旧。把他们对照来看,好像把一本泉州地方志正着看一遍,又倒过来看了一遍。

南箫制作师叫杜志阳,自幼迷恋南音,师承箫笛奇才陈强岑。南音洞箫是泉州南音四大件之一,也是中国最古老的乐器之一。阿杜一再和我强调南音的高贵血统,它保留了中原古乐遗风和宫廷氛围。在见喷大场面的泉州,南音有着曲高而和者众的土壤,既在家族和庙宇的庄重仪式里典雅着,又在古厝、街头和普通人家里悠扬着。而我印象最深的是南箫难制。“十目,九节,三目上凤眼,五目上开孔,一目两孔。”念起来似武林口诀。阿杜一年往返德化多趟,寻找竹材——根部要十目九节,一千根竹子里往往只得一根;找回的竹子大都是弯的,要用文火烤过,阴干一年后方能制箫。真正开始制箫时,又是一番对手艺人南音功底的考验。南箫最讲究音准,每个孔都要反复调音,“如果制箫人精通演奏,这支箫的音准会远胜一般”。

看阿杜演奏南箫,指节分明,嘴唇里含了春风。这自审了无数遍的乐段,像是特殊火苗,老师陈强岑守着它,阿杜也守着它。要让火苗气势更盛,还得革新。1986年,师傅陈强岑改革了第一把“加键尺八南箫”,30年过去了,师徒两人依然还在为这种拓宽南箫音域的低音弯管箫做事无巨细的研发。这缓慢又精深的步调,大概也能催生出一部南音界的武林外史了。

相较而言,漆艺人吴东权的革新就大步流星得多。天然漆沿古至今已有八千多年历史,闽南潮湿,泉州人的家具也多有漆艺。据说,殷实人家的眠床,床围常有一圈十八幅描金磨漆画,各讲一段才子佳人的故事。吴东权是“90后”,睡没睡过这种床不得而知,反正他现在每日与漆相守。我见到东权的时候,他穿着黑色麻布衣裤,样子有些冷峻。他是典型的学院派出身,南京艺术学院毕业,再回到家乡,急切地想要表达新的观念,越多越好,越纯粹越好。他的漆艺作品细节处被打磨得流光溢彩,整幅看起来却像冷酷仙境。我尤喜欢一件叫《见水》的漆塑,造型是一只洗脸盆,脸盆采用素鬃技法(即单一色修饰),通体是简洁有力的黑色,只在龙头处安插着一只风格诡谲的自画头像。东权的日常是上漆、打磨、上漆、打磨,谁知道重复这些动作时,他心里是不是有马蹄过大桥般的兴奋声呢。

这么一个人,宛如泉州新青年的代表,身上看似褪去了泉州老习俗的熏染,手艺师承也不受地域框限。但又不然,越把漆当作精神表达符号,吴东权越认真地开始观察起身处的老城。东权每周六准时跑去后城古玩市场淘货,找寻老泉州的某份重量。我问他:你最喜欢什么样的泉州。他说就是现在这个自然个体发展的样子啊,该旧的地方依然旧,该出现炸鸡店的地方也出现了炸鸡店。他给我看手机里拍的泉州。有一幅是西街钟楼,老城的代表建筑,八十多年前留洋设计师的作品。照片拍于夜里,底色一片漆黑,唯有半个白色发光的钟楼,方头方脑。东权说,这张叫“时间机器人”。

还真的是时间机器人,注视着这个城市在漫长岁月里的耐心,宋代的好审美、元代的奇货满地,聚宝街喧嚣了又归于静谧,青龙巷依然是满目红瓦,泉州影剧院上映着新片也排着旧戏,梨园古典剧院门口又排起长队。单去走一遍贯穿老城南北的中山路就知道,两侧绿荫浓郁,连排骑楼似在时间里表情平和的女人,理发店和基督教堂分明来自百年前,而电动车店和24小时情趣用品店又各有鲁莽的生机。时间充裕的话,当然是再走到小巷子里去,老小吃全都深谙时间笔法。崇福路的姜母鸭,整只入瓮,炭火焖熟,吸足了姜片的辛烈,身段又柔嫩异常。随便哪个巷口的面线糊也是通体绵软,蟹啊虾啊熬了那么多时辰制成的汤头,再大喇喇撇下大肠头和醋肉,眼睛都被勾馋了。当地人和我说,他们的夜宵总是面线糊,心思疲劳的时候、酒醉的时候,一碗下肚,立刻就心明眼亮起来。要花时间琢磨的事儿,都在刺桐城里被沿袭下来,面线糊如此,南音如此,骑楼上的浮雕如此。而“90后”的本地青年再去一点点打开这些城市的局部,像仰赖时间机器一样,从它们身上获得通古通今的好奇和灵感。

到月光下泡茶

要找齐上面说的这四个手艺人,在泉州大概只有一个地方,就是策展人郑达真在西街古榕巷开的一间名叫“真水闲院”的茶社。茶社是清朝道光年间的老房子,不太好找,反而像赋一样满满荡荡地铺开了闽南式的古代公共生活。屋舍朴素,器物美丽,一吸气连肺腑都是蓝色的,人们在月光下泡茶,个个慷慨善饮。

达真留很长的黑头发,皮肤玫瑰色,笑起来有股利落的妩媚。她原先学的是油画,如今却是以浩浩落落的画意,成为这个城市传统生活方式的倡导者。七年来,她以“美好生活”为名,和团队、合伙人一起,在西街先后运营起七个不同形态的空间,茶社、书店、客栈、酒馆、手工坊、咖啡厅和小吃店;也策划着大大小小的展——空间与展览,全以泉州城的文化底蕴和传承为脉络,表达手法却是美好生活之道,豪迈的、舒展的、有真挚生活气息的。

于是,半个城的青年都认识了达真。达真说起城中的年轻艺术家,几乎是同时带着溺爱和牙痒痒。她颇感慨地转述了万伟龙的一句话,“以后一张海报设计制作起码要达到六天以上,才能恢复到八十年代的五分之一功力,真是虐心”。那一刻我突然想,看似言语鄙俗、实则心地狂痴的思想家李贽出生在泉州也果然是合理的——闽南人千百年前就见遍了万国商和十洲人,视野深了,反而抛弃套路,激发出痴纯的情态,在汲采众长的同时也越发敝帚自珍起来。泉州城里的这些新青年们,不管性格狂野还是性格沉静,也继承了这份痴纯,把新旧的交杂演绎得饱满、朴素、自在,哦,有时也过度和矛盾。