功率因数校正技术仿真研究

2016-06-08范佳春刘洪柳

范佳春, 付 虹, 刘洪柳

(长春工业大学 电气与电子工程学院, 吉林 长春 130012)

功率因数校正技术仿真研究

范佳春,付虹*,刘洪柳

(长春工业大学 电气与电子工程学院, 吉林 长春130012)

摘要:将交错并联方式的Boost电路拓扑结构与BCM控制方式结合,对电源功率因数进行校正。基于Simulink建立了系统仿真模型,结果表明功率因数最高可以达到0.99以上。

关键词:PFC; 交错并联方式; BCM

0引言

在交流电路原理中,功率因数PF=cosφ,表示电压与电流之间的相位差的余弦。而在开关电源中,由于电路中的非线性元器件作用,会产生与输入频率不同的电流或者电压,这些电流或者电压就是所谓的谐波[1]。所以,选择恰当的电路拓扑结构,通过有效的控制手段使输入电流跟踪输入电压波形,抑制整流电路输入畸变的电流波形,减小THD值,就可以达到提高功率因数的目的[2]。开关电源的功率因数与它密切相关,具体计算方式如下:

(1)

式中:THD----谐波畸变率,表示电压谐波或电流谐波的含量。

1交错并联Boost PFC技术与BCM控制方式的引用

1.1交错并联Boost变换器的选择与优点论述

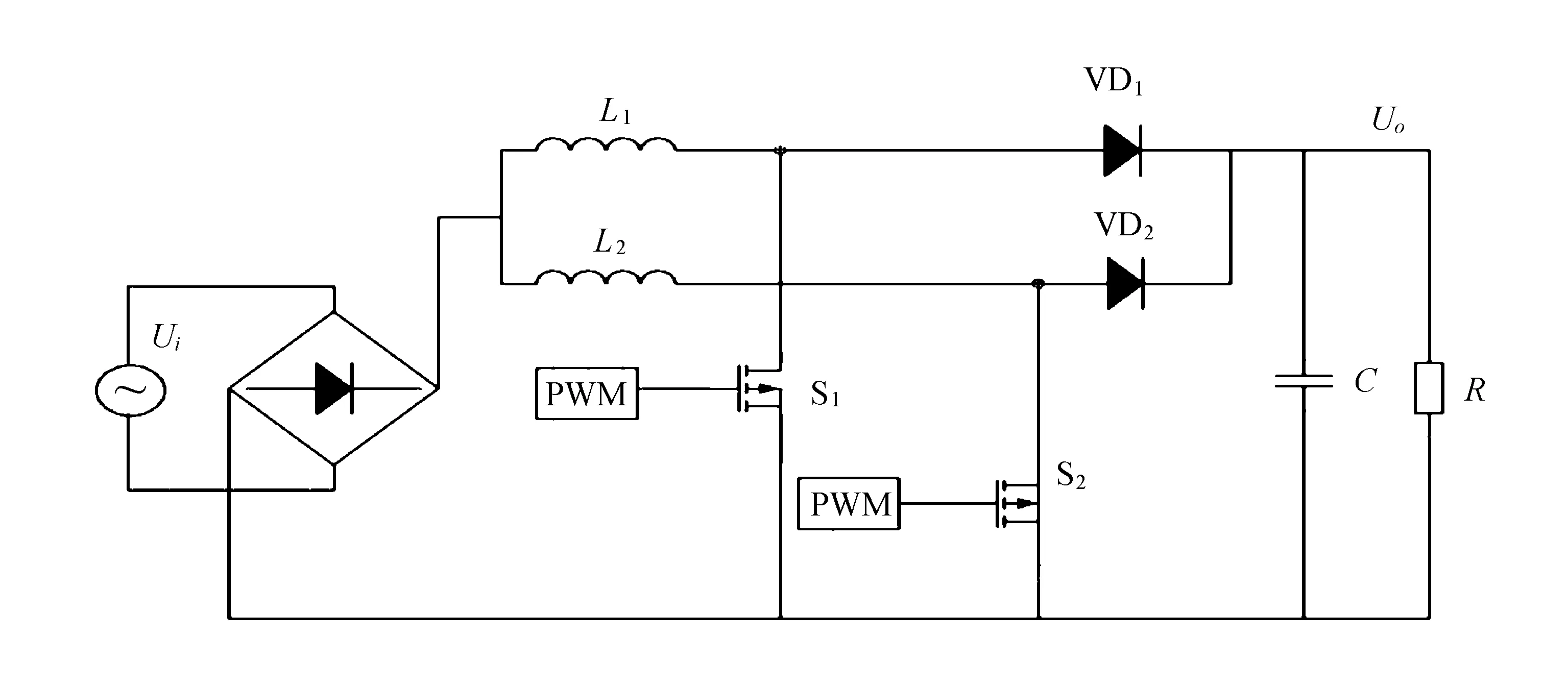

开关电源中的几种基本变换器拓扑有Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk、Sepic和Zeta型,从理论上说,这几种变换器拓扑结构都可以作为APFC的主电路,但是,由于Boost(升压型)变换器的特殊优点,是应用最为广泛的功率因数校正拓扑结构[3]。交错是指在多个通道的变换器上,利用同样的开关频率,通过控制手段使通道之前的相位发生变化,继而可以产生抵消纹波的作用。运用交错并联结构方式时,可以使得电感电流错开角度,因此可以带来明显的好处,并且电流纹波频率上来了,就可以采用比较小的滤波电容以及升压电感,这样使系统的整个体积得到优化。文中采用参数完全相同的Boost 变换器并联组成PFC电路,每相Boost电路中开关管的开关周期和占空比相同,但是PWM驱动信号导通时刻依次延后相同的开关周期,其电路原理如图1所示。

图1 两相交错并联Boost PFC 电路

采用交错并联技术后,各相电路中输入和输出电流、电压的纹波幅值相互抵消,总的电压电流波动变小,同时交错并联Boost PFC的输入EMI滤波器和输出电容电流应力为传统的Boost PFC一半,这样就可以选择容量较小的半导体器件,能有效减小EMI问题[4]。

1.2基于BCM形式的控制方案设计

APFC控制策略可根据拓扑电路中电感电流是否连续分为3种模式[5]:连续导通模式(CCM)、断续导通模式(DCM)和临界导通模式(BCM)。

BCM PFC控制思想为:在一个开关周期,电感中的电流从0开始上升,当Boost变换器中的晶体管导通时间一定时,电感电流的峰值与输入的电压是正比关系。由于电流波形是三角波形,在每个开关周期内的平均值是跟输入电压正比的关系。对于输入的正弦电压,变换器的输入电流能够很准确地跟踪输入的电压波形,从而得到较好的输入电流波形。这样就是BCM用于工作在Boost拓扑结构的重点所在。

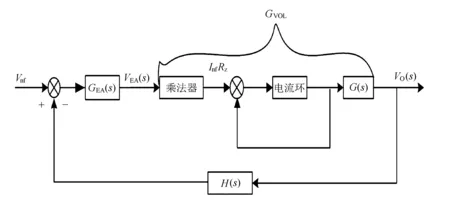

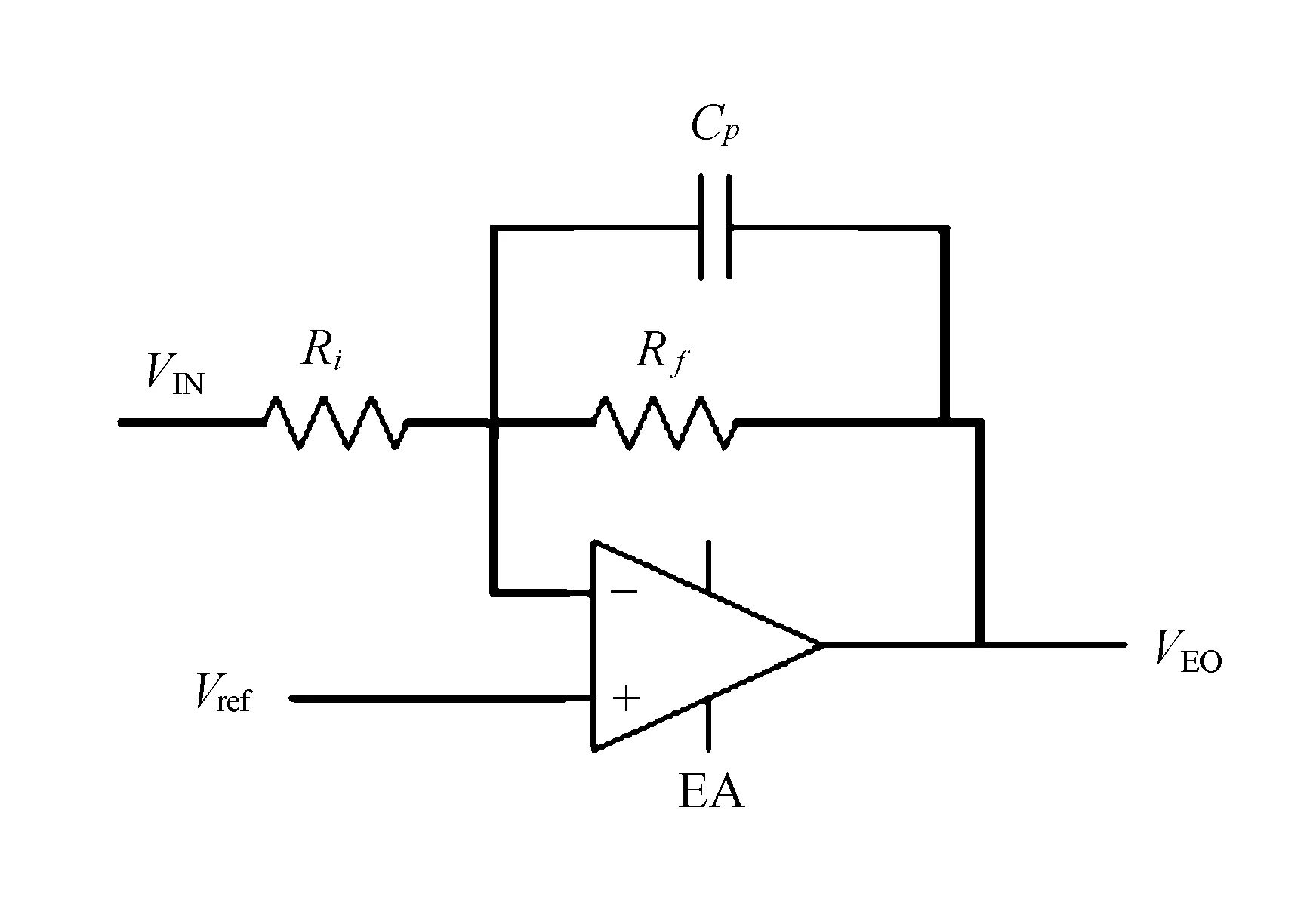

电压控制环由电流环、乘法器、电压误差放大器和采样环节等组成[6],如图2所示。

从图中可以看出,功率级G(s)和电流反馈环组成电流源,Cp为输出电容器,这样就形成了一个积分器。带反馈的电压环是闭合的,可以使电压误差放大器中的增益比较稳定。为了保证输入电流的基准值不受二次谐波的影响,电压误差放大器应设计成低带宽[7]。

(a) 控制环框图

(b) 功率级模块

(2)

并且由图2易知:

(3)

其中,图2中乘法器增益为km=0.015,零电流检测电阻为RZ=13.3kΩ,峰值电流限制电阻为Rs=6MΩ,输出电流为Io=15A,电压误差放大器输入电阻Ri=5kΩ,反馈电容Cp=2.2μF,补偿网络电阻Rf=204kΩ。将以上数据代入式(2)和式(3)中得:

所以

(4)

2仿真模型的建立

2.1电压环模型建立

经上述分析计算得到仿真模型的传递函数式(4)GV(s),利用软件Matlab中的Simulink平台对系统进行仿真设计。整个系统采用交错并联Boost PFC结构,以BCM为控制策略,由控制部分和主电路共同组成,为Simulink-PSB混合仿真模型[8]。

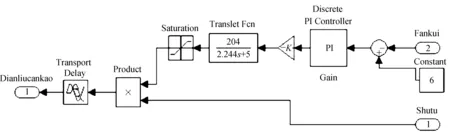

电压环仿真模型如图3所示。

图3 电压环仿真模型

给定电压Constant为6 V,PI Controllerl为电压误差调节器,通过固定参数进行PI调节,可使系统达到稳定,根据Ziegler-Nichols参数设定方法,设置PI参数分别为:Kp=0.96,Ki=0.003 4;传递函数Fen是惯性滤波环节;饱和器完成对输入滤波后尖刺的去除;Product为乘法器,它将输入电压与电压误差调节器的输出处理后变为平滑的正弦半波信号,这就构成了电压环。系统所用的控制方式中所产生的两路驱动信号相位相差180°,本仿真系统在其中一路电压环中加入延迟模块,来实现PWM信号的移相,从而使得电路中两个变换器通道得到有效的移相[9]。

2.2电流环模型建立

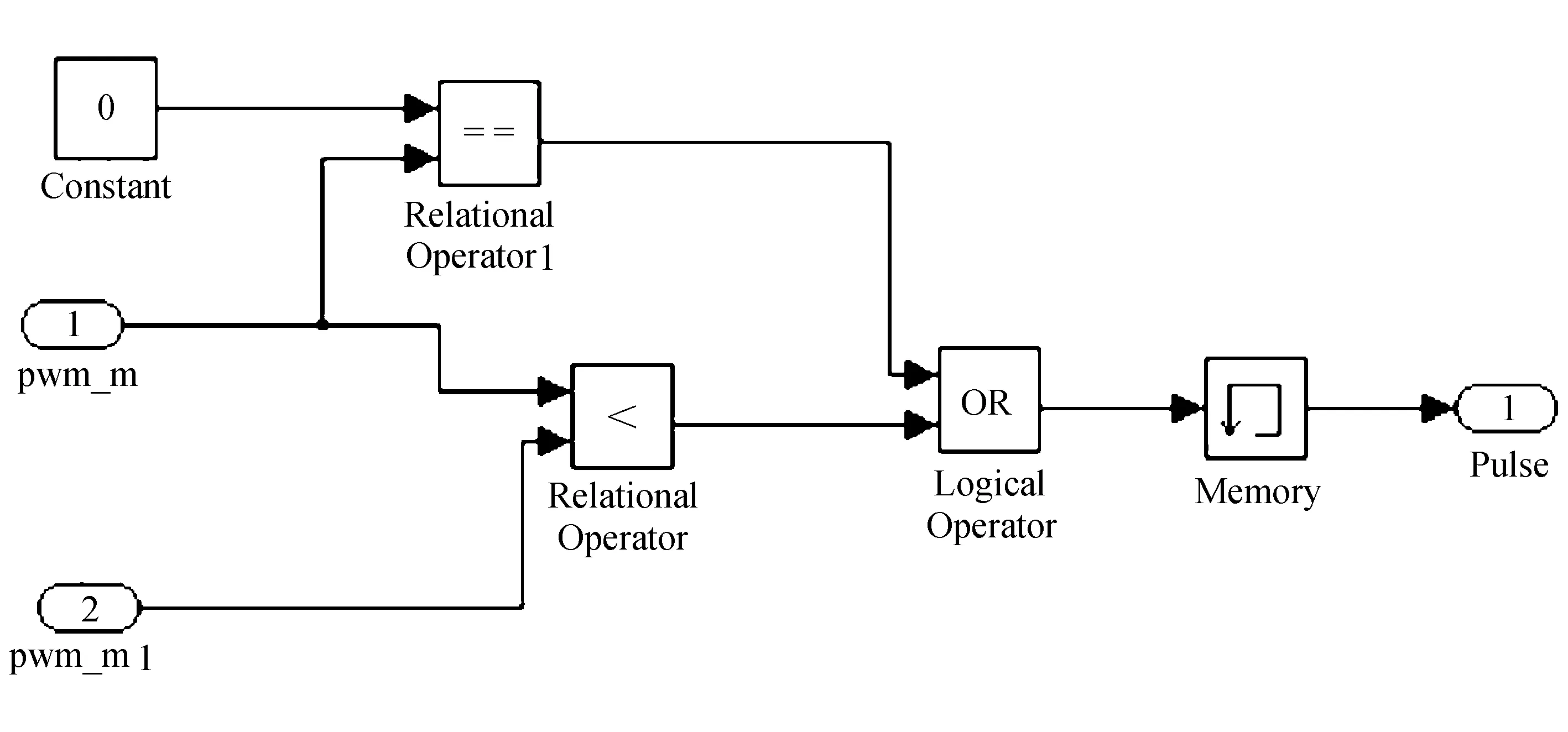

电流环的仿真模型如图4所示。

电压环模块部分输出的电压与从电感检测的电流进行大小比较,当电感过来的电流大小与电压大小相等时,输出信号为0,即关断开关,这样电流就会下降。比较器Relational Operator1作为电感电流过零检测器,当电感电流降到零时,输出为1,产生驱动信号,开关管工作,电感电流上升。

图4 电流环仿真模型

将上述模块封装,采用上文分析设计的PFC整体电路图,利用Matlab仿真平台中的模块器件等,搭建PFC仿真系统,其中,功率管MOSFET、电感、电容、电阻、示波器等常用器件都可以从Matlab中直接调用,利用已知分析所得,对其参数进行设置即可。

3仿真结果分析

PFC数字系统仿真参数:AC为标准单相正弦电压源,频率50 Hz,电压有效值220 V,升压电感L取0.2 mH,C为750 μF,R为800 Ω。

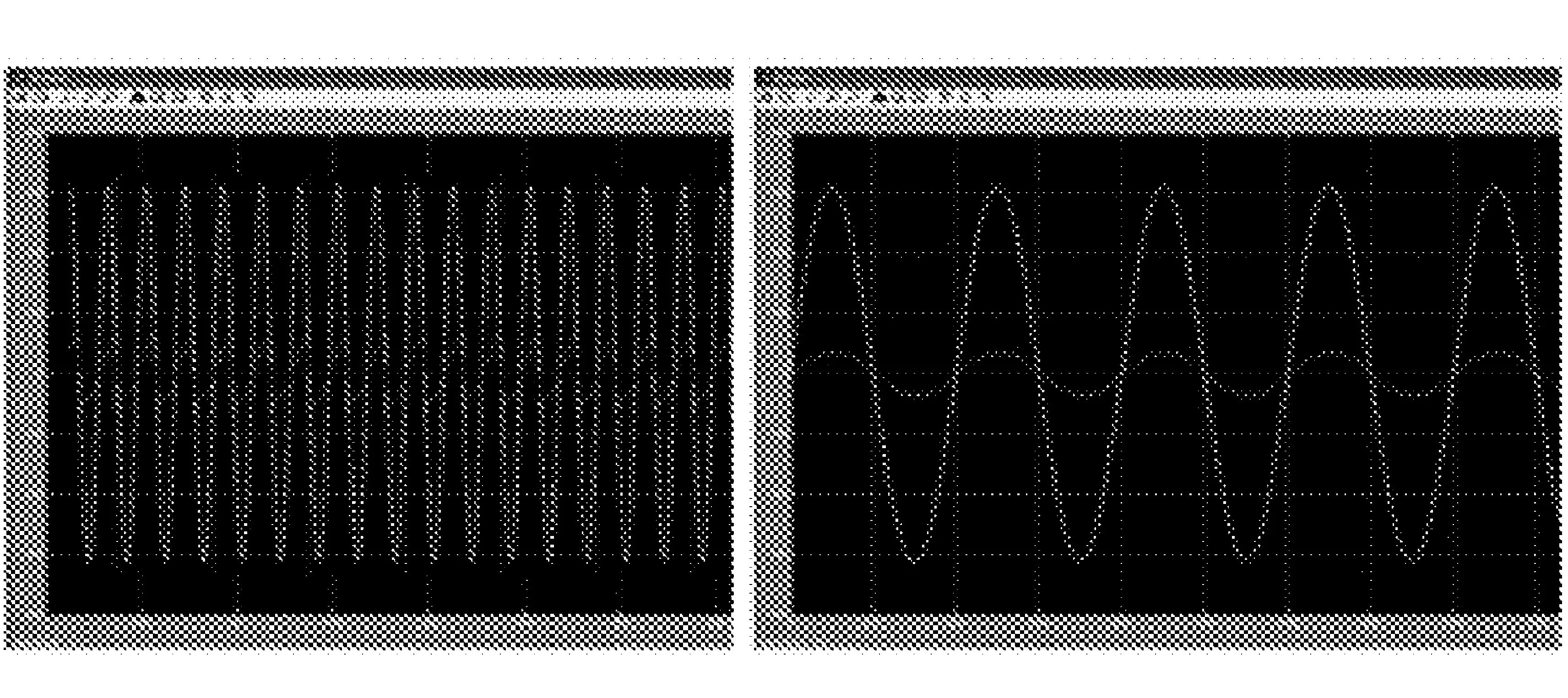

模型输入端示波器中图如图5所示。

(a) 单相Boost PFC的输入电压电流波形 (b) 交错并联Boost PFC的输入电压电流波形

由图5(a)和(b)对比可以看出,(a)中的电流波形畸变严重,而(b)中的电流波形很好、很完整,采用文中所设计的PFC电路可以使电流有效地跟踪输入电压波形,接近于正弦波,可获得较高的功率因数。

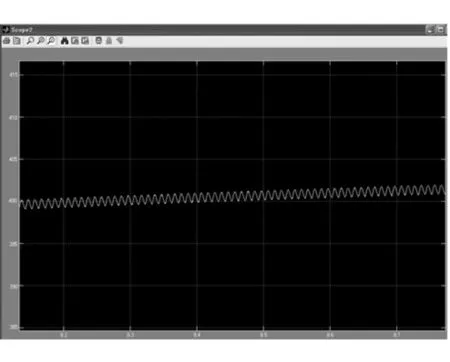

PFC输出电压波形如图6所示。

从图6中可以看出,PFC输出电压基本维持在400 V左右,可以为下一级DC/AC变换提供平稳的电压输入。

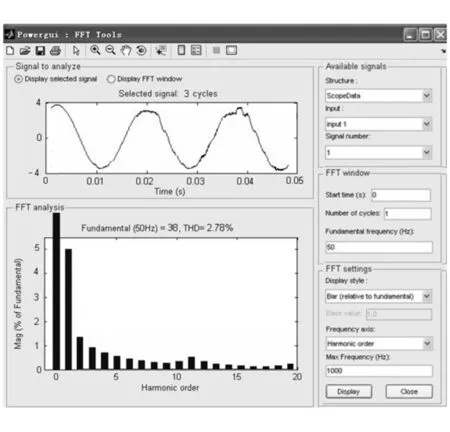

仿真谐波分析如图7所示。

图6 输出电压波形

图7 仿真谐波分析

从图7可以看出,输入电流的FFT波形高次谐波分量都比较小,几乎没有了高次谐波,THD为2.78%,仿真结论很好地验证了系统设计的正确性,这样的系统可以使功率因数得到有效的提高,因此,已知cosφ≈cos0≈1,根据式(1):

4结语

采用交错并联Boost电路作为主拓扑结构与BCM控制方式,在分析了控制策略与拓扑结构的结合后,建立了自己的模型,并对系统进行了建模仿真,验证了本系统的可行性,可以有效减小THD,提高功率因数到0.99以上。

参考文献:

[1]丁坤,姚河清,范兴辉.功率因数校正技术在逆变焊机中的应用[J].电焊机,2008(9):90-91.

[2]柴贵兰.有源功率因数校正技术的研究[D].西安:西安科技大学,2007.

[3]朱士海.功率因数校正拓扑结构优化的研究[D].杭州:浙江大学,2003.

[4]张光先.逆变焊机原理与设计[M].北京:机械工业出版社,2008.

[5]王鹏涛.探讨功率因数及功率因数的提高[J].机械与电子,2010(9):511-512.

[6]罗琼.功率因数校正的数字控制策略研究[D].北京:北方工业大学,2011.

[7]张明丹.单相功率因数校正的数字控制方法的研究[D].重庆:重庆大学,2005.

[8]曹子林.工频逆变电源及其控制系统的研究与开发[D].长春:长春工业大学,2012.

[9]保慧琴.多相位数字延迟锁相环研究与设计[D].西安:西安电子科技大学,2010.

Power factor correction technique simulation

FAN Jiachun,FU Hong*,LIU Hongliu

(School of Electrical & Electronic Engineering, Changchun University of Technology, Changchun 130012, China)

Abstract:Combining the interleaved Boost circuit topology in staggered parallel way with BCM control strategy. We build a system model in Simulink to correct the power factor. The results show the power factor can be corrected up to 0.99.

Key words:PFC; staggered parallel way; BCM.

收稿日期:2016-02-25

基金项目:吉林省科技厅重点项目(20130206029GX)

作者简介:范佳春(1987-),男,汉族,黑龙江集贤人,长春工业大学硕士研究生,主要从事测试技术和智能系统方向研究,E-mail:fanjiachunkeji@163.com. *通讯作者:付虹(1963-),女,汉族,辽宁省台安人,长春工业大学教授,硕士,主要从事测试技术和智能系统方向研究,E-mail:fuhong@ccut.edu.cn.

DOI:10.15923/j.cnki.cn22-1382/t.2016.2.09

中图分类号:TP 23

文献标志码:A

文章编号:1674-1374(2016)02-0145-05