《瑟谱·诗新谱》的宫调应用特点∗

——兼谈传统雅乐遗产的现代价值

2016-06-07李宏锋

李宏锋

《瑟谱·诗新谱》的宫调应用特点∗

——兼谈传统雅乐遗产的现代价值

李宏锋

摘要:宋末元初熊朋来创作的《瑟谱·诗新谱》尽管以“复古”为主旨,力图弘扬周代诗教传统,但从其音乐本体形态看,熊氏不明古瑟调弦之制,不察二十八调闰角之实,以“从其月律”或“因其物性”作为宫调选用标准,其精心创制的《诗新谱》并非上古雅乐正宗,只能视为熊朋来的拟古之作,目的是建构熊氏自己理想的礼乐之境。《诗新谱》的上述特点可视为中国古代雅乐缩影,通过对这一个案的剖析,可使我们在当前复兴中华礼乐文明的大语境下,更加清醒地认知传统雅乐遗产的现代价值。

关键词:熊朋来;《瑟谱·诗新谱》;雅乐;瑟;宫调;俗乐二十八调;礼乐文明

∗本文系2010年度国家社会科学基金艺术学项目《宋以来宫调理论变迁及其与音乐实践的关系》(立项批准号:10CD082)阶段成果,并在“2015年北京民族音乐研究与传播基地学术年会”之“第五期国乐学术沙龙:中国古代雅乐及其当代重建研究”宣读。

宋末元初人熊朋来编订的《瑟谱》,是一部用以记录《诗经》乐歌和孔庙释奠乐章的乐谱,以瑟为伴奏乐器,采用律吕谱和固定唱名工尺谱相对照的形式记写。全书共计六卷,首卷介绍了瑟的弦律、宫调、记谱和指法等内容;第二卷收录了南宋赵彦肃所传的《风雅十二诗谱》,称为“诗旧谱”,共计12首;第三、四卷是熊朋来补充编创的《诗经》乐谱,即所谓“诗新谱”,共计20首;第五卷是熊朋来整理的孔庙释奠乐章;最后一卷“后录”是古来论瑟之言的汇总。《瑟谱》全书以乐曲记写为主要内容,是宋代保存至今稀见的乐谱文献之一。尤其是第三、四卷“诗新谱”保存的熊朋来诗乐作品,对研究宋代文人诗乐创作的理念与方法、宋代雅乐的观念与形态、唐宋宫调理论流变及其在礼乐实践中的应用等问题,均具有重要的史料价值。

然而,囿于“崇俗贬雅”的传统音乐史学观念,熊朋来《瑟谱》很长时间未得到学界充分关注。①例如,以杨荫浏《中国古代音乐史稿》为代表的诸多音乐史著作,少见关于熊朋来《瑟谱》的介绍;研习中国音乐的重要工具书《中国音乐词典》亦未收录“瑟谱”词条(北京:人民音乐出版社,1983年)。近年来,一些学者开始注意到该谱价值并展开若干研究,《瑟谱》也被一些重要音乐工具书收录。②相关论文,如王德埙《熊朋来〈瑟谱〉研究》(《黄钟》1998年第4期)、张迪《熊朋来〈瑟谱〉初探》(《中国音乐》2013年第1期)等等。《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》收录的“瑟谱”词条,由刘东升先生撰写,参见中国大百科全书总编辑委员会《音乐舞蹈》编辑委员会编《中国大百科全书》(音乐舞蹈卷),北京:中国大百科全书出版社,1989年,第567-568页。本文即在前人相关成果基础上,拟集中以《瑟谱》第三、四卷“诗新谱”为对象,在梳理、考订诸乐曲音乐形态的基础上,探讨熊朋来“诗新谱”的创作理念、制曲方法和宫调应用特点,为探索南宋雅乐形态和宋以来宫调理论的演变与应用提供参考。笔者也希望通过对《瑟谱》这一中国古代雅乐缩影的个案剖析,使我们在当前复兴中华礼乐文明的大语境下,更为清醒地认知传统雅乐遗产的艺术价值和学术价值。

一、熊朋来编订《瑟谱》的基本意图

两宋时代,理学经历二程(程颢、程颐)和朱熹的系统化发展,至南宋后期已相当成熟,成为支配当时知识界的主流意识形态。程朱理学在“以古为师”的前提下,直接继承先秦孔子至孟子的儒家传统,试图通过对儒、佛、道等思想的吸收扬弃,创造性回应各类现实社会问题,进而重建儒学价值体系。这种“向后看”的认知方式,为文化界蒙上了一层浓厚的复古主义思潮,也深刻影响着宋代宫廷雅乐和文人诗乐的编创和运用。以《诗经》乐曲——诗乐为例,北宋时代即已出现教唱《诗经》乐曲的活动,试图以此恢复孔门礼乐之教,复兴古代诗乐传统。例如,振兴“湖学”的北宋大儒胡瑗(993-1059),“痛正音之寂寥,尝择取《二南》、《小雅》数十篇,寓之埙、籥,使学者朝夕咏歌。自尔声诗之学,为儒者稍知所尚”[1]。南宋的詹元善授徒时同样如此,朱熹曾到詹元善教学处,“见其教乐,又以管吹习古诗《二南》、《七月》之属,其歌调却只用《太常谱》”[2]2343。正是在这一环境下,才会有赵彦肃传谱的所谓“开元风雅十二诗谱”流行于世。可见,依曲教授《诗经》已经成为两宋儒者复兴古代礼乐的重要举措,得到知识界的广泛认可。成长于南宋末年,深受程朱之学影响的儒者熊朋来,将诗乐作为儒学教育和复兴孔孟礼乐的重要内容与手段,也便是情理之中的事情。

熊朋来(1246-1323),字与可,豫章(今江西南昌)人。据《元史·儒林传》记载,他曾在宋咸淳甲戌(1274)年,登进士第第四人,但未过几年南宋即告灭亡。元世祖忽必烈统一中国后重视江南士人,“尽求宋之遗士而用之,尤重进士”。熊朋来无意仕途,“不肯表襮苟进,隐处州里间,生徒受学者,常百数十人”。由于他在儒家经典方面的深厚造诣,许多朝廷公卿都以他为师。熊朋来一生倾心儒学,所研诸经中以“三礼”最深,是当时礼学研究的代表人物。他任福建、庐陵(今江西吉安)两郡教授时,“所至,考古篆籀文字,调律吕,协歌诗,以兴雅乐,制器定辞,必则古式,学者化焉”[3]4334-4335。元英宗硕德八剌力图恢复古礼乐时,翰林学士元明善曾向朝廷力荐熊朋来,但未及召见,78岁的熊朋来便与世长辞了。

熊朋来继承儒家礼乐修身的传统,在音乐方面也有很高造诣。他“每燕居,鼓瑟而歌以自乐。尝著《瑟赋》二篇,学者争传诵之”[3]4335。从南宋复古思潮盛行的文化背景,以及熊朋来自身的学术取向不难推想,他调律吕、协歌诗、鼓瑟而歌等一系列音乐活动,无不以复兴雅乐为最终目的。史载熊朋来“制器定辞,必则古式”,可见他这种信而好古、自比于老彭者所力图复兴的雅乐,也并非有宋乃至隋唐时代的近世雅乐,而是重建儒者心目中“郁郁乎文哉”的辉煌的周代礼乐。之所以将周代礼乐作为复兴雅乐的根本,源于熊朋来对东汉以来诗乐衰微的焦虑。他在《瑟谱》卷一中说:

奈诂训之学既胜,则声歌之学日微。东汉之末,礼乐萧然。东观石渠无补于世。曹孟德平刘表,得汉雅乐郎杜夔。夔老矣,久不肄习,所传《风》、《雅》,惟《鹿鸣》、《驺虞》、《文王》、《伐檀》四篇。其后左延年仅传《鹿鸣》,以备雅乐。至晋而《鹿鸣》又无传焉。①[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“前言”,墨海金壶本。

熊氏理想中的诗乐,到晋朝已消亡殆尽。九百多年后,南宋末年文人儒者的诗乐修养,其水平自然难使熊朋来满意。当时有所谓“唐开元礼所传”《风雅十二诗谱》,但儒者似乎毫无兴趣。熊朋来对此颇有感悟:

今乡饮乐宾《风雅十二篇》,盖唐开元礼所传音谱,然肄者鲜矣。儒者犹不能好之,况乐工乎?②[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“前言”,墨海金壶本。熊朋来描述的当时儒者对《诗经》乐歌的冷漠态度,从南宋大儒朱熹的言论中也可窥见一二。《朱子语类》载朱熹之言曰:

今之士大夫,问以五音、十二律,无能晓者。要之,当立一乐学,使士大夫习之,久后必有精通者出。今人都不识乐器,不闻其声,故不通其义。[2]2348

南宋时代号称治礼乐之学的儒生,多半是“寻章摘句老雕虫”式的学究,他们于古礼可滔滔不绝、宏篇大论,对于古乐甚至基本的音律之学,则非茫然无所知即牵强附会,缺乏实际的音乐修养。稍好者或能根据书本的只言片语,提出一些空洞的、并无实际意义的乐制理论。[4]胸怀复兴周代礼乐又精于音律的熊朋来,正是有感于历代诗学长期“训诂之学既胜,声歌之学日微”,而当时学界又“不幸章句之儒以序训相高,使声歌之音泯灭无闻”①[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“前言”,墨海金壶本。的现状,提出其复兴古代诗学的理念,并身体力行编创《瑟谱》,以实际行动恢复古代雅乐传统。

那么,熊朋来为何选择瑟作为复兴诗乐的伴奏乐器呢?他认为,瑟是古代雅乐登歌的必备乐器。“古者歌诗必以瑟,《论语》三言瑟而不言琴,《仪礼》乡饮、乡射、大射、燕礼,堂上之乐惟瑟而已。”②[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“前言”,墨海金壶本。在他看来,当今之世歌诗衰微的原因,主要就是古代瑟学的荒废。正是瑟在周代诗乐中的重要地位,使熊朋来把这件乐器视为复兴诗乐的极好突破口。他“按《礼图》《乐书》诸家言瑟之法,以《鹿鸣》《鱼丽》《周南》《召南》弦桐试之,应桐如诵,知《三百篇》皆可歌、可弦,随其声音以托于旋宫之律调,稍复增谱之”③[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“前言”,墨海金壶本。。从熊朋来拟定古瑟音律、创制《诗经》乐谱的做法可知,其《瑟谱》中的两卷“诗新谱”并非纯粹自由的音乐创作,而是言必据经典,尽量排除个人主观因素影响,以翔实考据之法重现古瑟面貌,使周代诗乐重闻于世。也就是说,在“制器定辞,必则古式”的熊朋来本人看来,他给定的古瑟形制和所编“诗新谱”,基本反映了周汉诗乐的原貌。事实果真如熊氏所言吗?我们试做进一步分析。

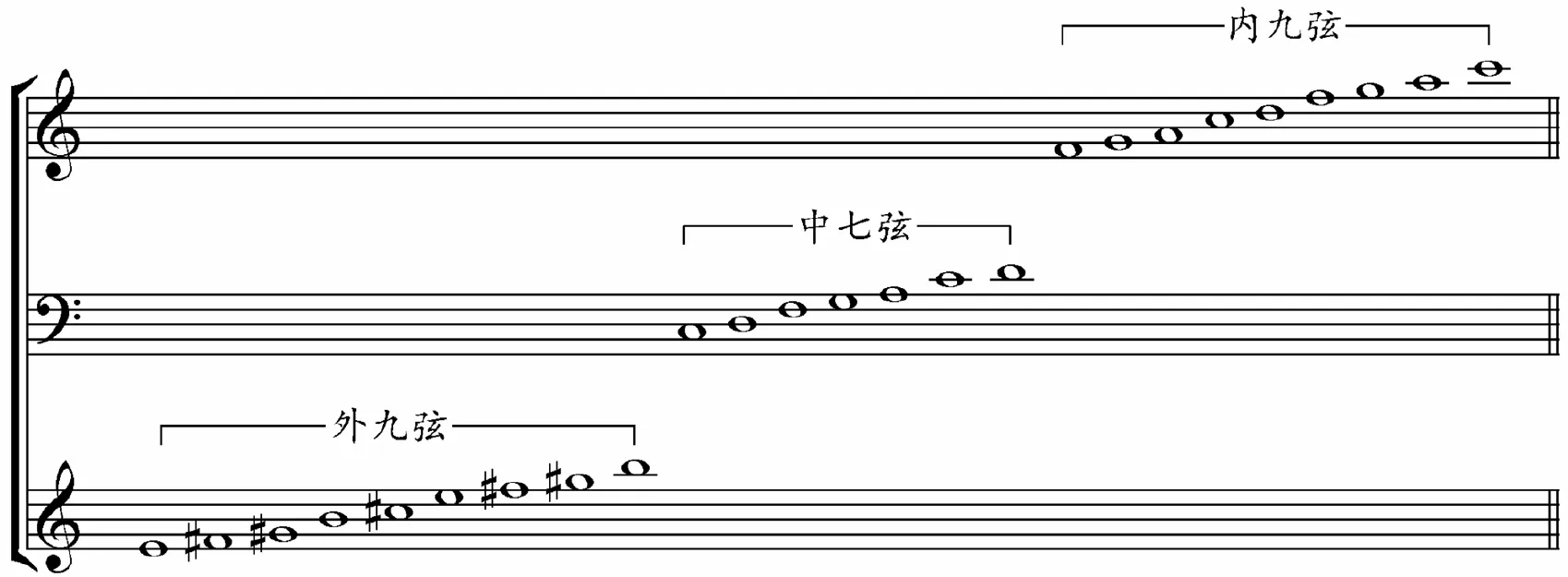

二、《瑟谱》定律与上古瑟律有天渊之别

目前考古发现最早的瑟,为1984年湖北当阳曹家岗春秋晚期楚墓出土。之后的春秋、战国墓葬多有瑟出土,但由于器物均不同程度残损,特别是琴弦与琴柱的保存情况较差,难以获知它们准确的定弦情况。1972年,湖南长沙马王堆一号汉墓出土的西汉早期瑟,器形完整且柱、弦俱全并保持出土时原位,为探讨古瑟的定律方式提供了珍贵史料。该瑟共张弦25根,分为外中内三组:外组9根、中组7根、内组9根。李纯一先生通过对瑟有效弦长(柱位)的推算,得出此瑟以五声徵调式作为基本音阶调弦的重要结论。[5]丁承运先生在李先生成果基础上,进一步考察马王堆瑟内外两组琴弦的有效弦长与直径,参以李纯一先生曾侯乙编磬音律结构的研究成果,最终得出外九弦低内九弦一律(半音)的古瑟调弦法。若设黄钟(宫)为F,则马王堆汉瑟的定弦结构如下[6]50:

谱例1:长沙马王堆汉瑟定弦

丁先生指出,上古之瑟“在旋宫功能上,内、外两组合用,不须移柱即可奏出黄钟、林钟、太簇、南吕四均标准的正声音阶,外九弦组的应钟均能奏出清商音阶”。古瑟的演奏方法是:“右手弹奏内十六弦,左手弹奏外九弦之二变及旋宫时需使用的清宫、清商及清徵三声,这样,两手应是交替弹弦而非同时弹奏。”[6]51笔者认为,丁先生的研究基本解决了古瑟的定弦调律和演奏法问题,较真实反映出战国至秦汉一以贯之的瑟律特征。事实上,我们的相关研究亦支持上述古瑟调律之说——这种在同一(或同类)乐器上通过相差一律(半音)的音列组合运用扩大音律与调性范围的“阴阳旋宫”之法,或可上溯到舞阳贾湖骨笛时代。此后的商埙、西周中义钟与柞钟乃至曾侯乙墓出土的应律乐器等,都存在这种不同调高的音列组合。阴阳旋宫式的音列组合运用影响深远,甚至在唐宋二十八调中管调、近世雌雄笛箫组合中都有遗存,是我国传统音乐丰富音列、拓展调域的有效手段。①相关研究,参见秦序、李宏锋《中国古代乐律实践中的智慧闪光——“阴阳旋宫法”实践与理论初探》,《音乐研究》2012年第4期;李宏锋《曾侯乙墓出土应律乐器的音列组合特征——兼谈上层钮钟编列及其与中下层甬钟音列的关系》,载《薪传代继——中国艺术研究院音乐研究所学术文集》,北京:文化艺术出版社,2014年,英文译本收入Studien zur MusikarchäologieⅨ,Verlag Marie Leidorf GmbH Rahden Westf.,2014。

战国至秦汉时代流行的瑟,至魏晋南北朝仍有施用,从先秦宴飨礼仪性质的活动,逐步拓展到相和歌、清商乐等更广阔领域。然而,随着秦汉以来西域诸多“马上之乐”的传入,原来以农耕文明为依托的传统器乐,由于形体庞大、灵活性较差、不适应新乐审美趋向等原因,难以适应新的社会文化生活,应用范围逐渐萎缩。许多传统乐器或失传,或被新乐器取代,或存于宫廷雅乐而束之高阁。瑟就是此时没落的中原旧器之一,其功能在魏晋之后逐步被更为灵活的筝取代。以唐代为例,《全唐诗》有关筝乐的描写十分丰富,展现出当时宫廷至民间筝乐随处可闻的现实。相比之下,关于瑟的诗作则所见寥寥。即便有,如“钱起所云‘二十五弦弹夜月',李商隐所云‘锦瑟无端五十弦'者,特诗人寄兴之词,不必真有其事。古调(引者按,指瑟乐)之仅存者不过郊庙朝会,备雅乐之一种而已”[7]323。有宋以来文献所载之瑟,如陈旸《乐书》所言大瑟、中瑟、小瑟、次小瑟、颂瑟等[8],种类虽繁,均为附和雅乐之论而凭空臆造的乐器,缺乏现实应用基础,与周汉出土古瑟相比,无论形制还是弦律等方面,实已有天渊之别。

熊朋来《瑟谱》拟造的“古瑟”,就是两宋雅乐思维影响的结果。他为再现古瑟面貌,取《世本》、《尔雅》之说将瑟定为25弦,但定律却全依陈旸《乐书》之论,将瑟弦分为“中声”和“清声”各12根的两组,中间“极清”一弦虚而不用,中、清两组琴弦相差八度,分别以十二半音顺序定律,左、右手同时弹奏相距八度的两弦发声。《瑟谱》卷一“瑟弦律”载其形制曰:

陈氏《乐书》曰:“二均之声,以清、中双弹之。第一弦黄钟中声,十三弦黄钟清声(除中弦名曰极清,不系数)②括号内文字为熊朋来原注,下同。。其案习也,令左、右手互应,清、中声相和,依钟律击数。”注云:“于瑟半身设柱子。右手弹中声十二,左手弹清声十二。第二弦大吕中,第十四大吕清;第三弦太簇中,第十五太簇清;第四弦夹钟中,第十六夹钟清;第五弦姑洗中,第十七姑洗清;第六弦仲吕中,第十八仲吕清;第七弦蕤宾中,第十九蕤宾清;第八弦林钟中,第二十林钟清;第九弦夷则中,第二十一夷则清;第十弦南吕中,第二十二南吕清;第十一弦无射中,第二十三无射清;第十二弦应钟中,第二十四应钟清。”③[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“瑟弦律”,墨海金壶本。

上述瑟弦定律之法,同见于陈旸《乐书·乐图论·雅部》。可知熊朋来所谓的依古造瑟、拟定瑟律,不过是陈旸《乐书》复古之论的照搬,其弦律结构如下④[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“瑟弦律”,墨海金壶本。另,陈旸有关古瑟弦律的详细论说,可参阅《乐书·乐图论·雅部》卷一百十九,清光绪丙子春(1876年)刊本。:

图1:《瑟谱》弦律结构图

宋大晟乐黄钟音高为d1+,此标准至熊朋来时代仍沿用之。[9]386,389据此,以上瑟律的实际音高与相应律吕、俗字谱字,可对照如下:

谱例2:熊朋来《瑟谱》定弦

事实上,熊朋来已注意到《世本》、《尔雅》中“瑟二十五弦,具二均之声”之论①[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“瑟弦律”,墨海金壶本。。所谓“均”,即从某一律出发连续相生六次而得到的七声音列,是同宫系统各调所共有的一种调高关系。古籍中“二均之声”的论说,已透露出周汉古瑟阴阳调弦定律的某些信息,并非陈旸理解的律吕半音阶音列。可惜熊朋来于此未能深究,为同样提倡复古的陈旸之论所蛊,致使《诗新谱》完全建立在毫无历史与现实音乐实践基础“古瑟弦律”之上。不仅如此,熊朋来还主张“中虚一弦不用”,并批评“姜氏《瑟图》虽二十五弦皆入用,实非古法”。②[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“瑟弦律”,墨海金壶本。清代学者指出:“聂崇义《三礼图》,雅瑟二十三弦,其所常用者十九弦,其余四弦谓之番。番,赢也。颂瑟二十五弦尽用之。又《庄子》、《淮南子》均有“鼓之二十五弦皆动”之文,则姜氏之说于古义有徵,未可尽斥。”[7]322其对熊氏之法的批评亦不无道理。熊朋来拟古造瑟意在复古,却未想求知弥深而去古愈远矣。

三、《瑟谱·诗新谱》宫调思维逻辑非属唐宋俗乐二十八调系统

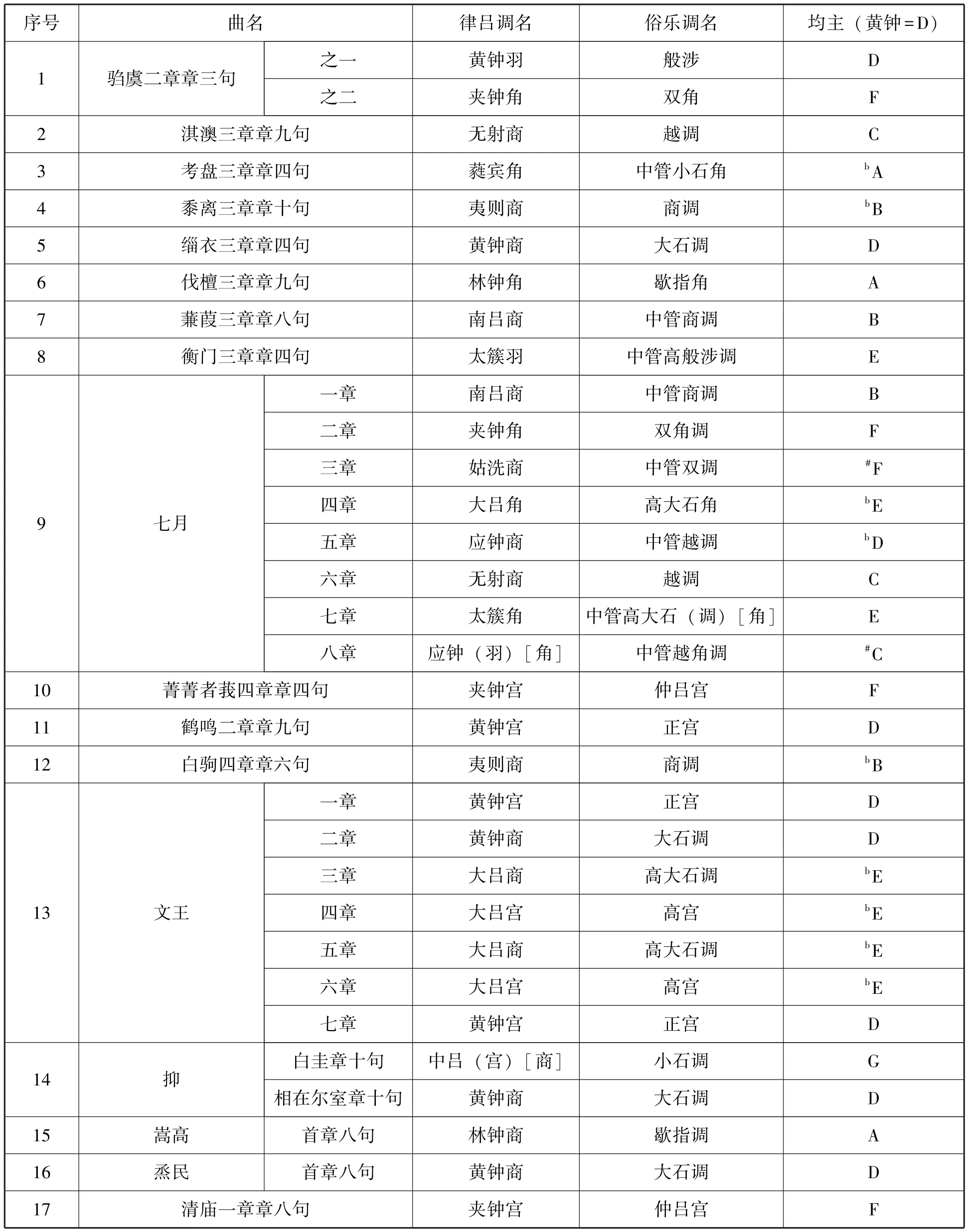

《瑟谱·诗新谱》共两卷,是熊朋来编创的拟古诗乐,共计20首。作者在每首乐曲最后,都以“律吕调名”和“俗乐调名”相对照的形式标注了所属宫调。现将乐曲宫调列表如下,以备参考(取黄钟音高为d1)。

表1:《瑟谱·诗新谱》乐曲宫调一览表①表中《七月》七章的俗乐调名应为“中管高大石角”,八章的律吕调名应为“应钟角”,《抑》白圭章的律吕调名应为“中吕商”。原书存在讹误,今据各曲乐谱实际情况修改,( )中为原文,[ ]内为改后文字。

续表

通观上表不难发现,这些乐曲宫调严谨、自成系统,与律吕调名对应的俗乐调名,还透露出唐宋二十八调的某些讯息。那么,这些调名所属宫调系统如何?熊氏又是以怎样的宫调思维架构整部作品?我们首先从《诗新谱》调名与唐宋俗乐二十八调的关系,探讨其宫调系统的特点。

俗乐二十八调,是隋、唐、五代、辽、宋间宫廷燕乐和民间俗乐使用的宫调系统,它在互呈一均关系的七种调高(七宫)上按正声音阶立调,每均取宫、商、羽、角四种调式音阶(四调),构成二十八种宫调模型。笔者曾对唐俗乐二十八调的“七宫”实践基础与历史传统进行初步考证,认为无论从宫调传统的悠久历史,还是唐代音乐的现实需要和技术手段等方面看,“七宫”(均)作为二十八调的基本结构,都有其存在的合理性。①参见李宏锋《从敦煌乐谱及其他唐乐古谱译解看唐俗乐调的若干问题》,《交响》2013年第4期,第29-30页;《唐宋俗乐二十八调的管色实践基础》,《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2015年第2期,第58-69页。这种“七宫四调”样式的宫调结构,在唐宋间一脉相承,是当时俗乐宫调的主流形式。二十八调调名来源复杂,既有中原汉族的传统宫调概念,又有西域传入的调名。熊朋来为《瑟谱·诗新谱》的每首乐曲,都给出了相应的二十八调调名,这是否意味着该谱的宫调思维基础就是二十八调系统?答案是否定的。

在《瑟谱》第一卷“旋宫之图”中,熊朋来给出了如下宫调模型:②[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“旋宫之图”,墨海金壶本。

图2:《瑟谱》旋宫之图

对此,熊朋来解说道:

内圆活转,以宫字加所用律,则商、角、徵、羽皆定。一宫、三商、五角、八徵、十羽,此大小间勾所由出。少宫、少徵即变宫、变徵,每律各间一辰,宫羽、角徵间两辰。近宫生少宫,近徵生少徵,隔八相生,至对宫而七音备矣。五声十二律还相为宫,成六十调(每律有宫、商、角、徵、羽可起调,惟少宫、少徵不以起调也),应六十甲子(六甲、五子为六十日,六律、五声为六十调)。六十调即十二律也,十二律一黄钟也。③[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“旋宫之图”,墨海金壶本。

以上论说明确指出,《瑟谱》创制所遵循的宫调理论,系以“五声十二律还相为宫”的六十调为基本结构,在十二律的每一律上分别构成宫、商、角、徵、羽五种调式,以合六十甲子之说。这样形成的多种宫调,便超出了二十八调“七均”的范围,必须引入与原二十八调相对应的“中管二十八调”,才能完整覆盖《瑟谱》六十调的宫调范围。《诗新谱》中的《考盘》为中管小石角、《蒹葭》为中管商调、《衡门》为中管高般涉调、《七月》一章为中管商调、三章为中管双调、五章为中管越调、七章为中管高大石角、八章为中管越角调、《良耜》为中管仙吕宫,就属于与本调相差一律(半音)的“中管二十八调”系统。

其次,《瑟谱》旋宫图并不回避徵调,即在正声音阶的徵音上同样可以立调,这也与俗乐二十八调的“四调”传统有别。二十八调只在正声音阶的宫、商、羽、闰角上立调,形成宫调式、商调式、羽调式和角调式,并没有正声音阶徵调式。早年宋徽宗曾下令创制徵调乐曲,但终因不合音乐实践而未能流行。南宋朱熹对此评论说:

徽宗尝令人硬去做,然后来做得成,却只是头一声是徵,尾后一声依旧不是,依旧走了,不知是如何。平日也不曾去理会,这须是乐家辨得声音底,方理会得。但是这个别是一项,未消得理会。[2]2339

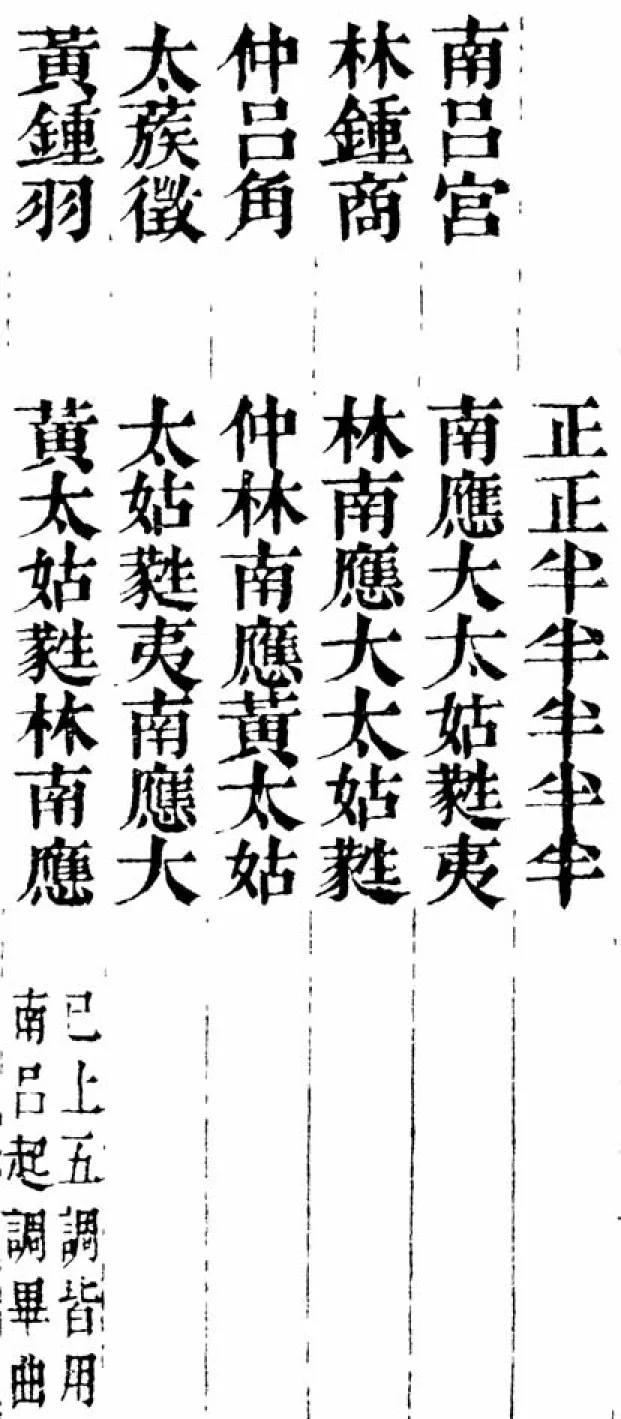

然而,以《礼记》“五声十二律旋相为宫”为准则的雅乐宫调,则全不必理会正声音阶徵调式在音乐实践中的地位,为求雅乐理论完满,直接在徵音立调制曲。《瑟谱》卷一在论述十二律起调毕曲原则时,给出了各律为主音时形成的五种调式音阶。以其中“南吕宫”一组为例,熊氏注曰:“已上五调,皆用南吕起调毕曲。”其中就包含太簇徵调,其音列为“太簇—姑洗—蕤宾—夷则—南吕—应钟—大吕”,南吕宫五调音阶如下图:

图3:《瑟谱》南吕五调起调毕曲图

徵调曲《诗新谱》中未见,但在《瑟谱》卷四“乐章谱”中,孔庙释奠的迎神《凝安之曲》有太簇徵调名,并注曰:“俗调无徵声。”①[元]熊朋来:《瑟谱》卷四“乐章谱”,墨海金壶本。这进一步说明,包括诗新谱和乐章谱在内的《瑟谱》基本宫调思维模式,是纯粹的宋代雅乐拟古宫调,并非唐宋流行的俗乐二十八调系统。

事实上,熊朋来采用的六十调系统是两宋雅乐的一贯主张,与概括唐宋俗乐宫调特征的二十八调风马不接。北宋陈旸曾力主“五声十二律旋宫”之论,朱熹乐论也明确道出六十调的雅乐宫调属性:

水、火、木、金、土是五行之序。至五声,宫却属土,至羽属水。宫声最浊,羽声最清。一声应七律,共八十四调。除二律是变宫,止六十调。……乐之六十声,便如六十甲子。以五声合十二律而成六十声,以十干合十二支而成六十甲子。[2]2340

熊朋来为《诗新谱》每曲的雅乐宫调都附上二十八调系统俗名,目的可能是让其乐谱流传更为方便,所谓“以雅律通俗音,使人易知易从,金石匏竹可通用也”②[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“雅乐通俗谱例”,墨海金壶本。,即以俗乐调名为引导便于工尺谱字演奏,但这并不意味其宫调思维模式就是俗乐二十八调体系。《瑟谱》六十宫调仅是对八十四调系统的部分撷取和选用,虽然其中的宫调、商调、羽调不免与俗乐调名重合,但其整体宫调思维则与唐宋二十八调无涉。更何况《诗新谱》中的多首角调乐曲,所对应的二十八调俗名是完全错误的。

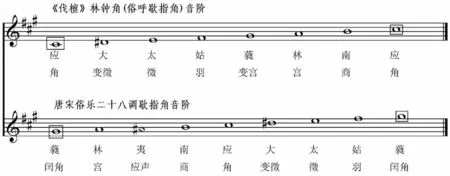

四、《瑟谱·诗新谱》角调非俗乐二十八调之闰角

唐宋俗乐二十八调的角调,历来是乐律学关注的焦点之一,有关音阶形式、角音位置等问题聚讼纷纭。据《梦溪笔谈·补笔谈》、《词源·十二律吕》等文献记载,宋代俗乐二十八调的角调音列,采用的是加入“应声”的八音之乐,角音并非正声音阶的“正角”,而是位于变宫的“闰角”。③宋俗乐二十八调角调的音列结构,可参见杨荫浏《中国古代音乐史稿》(上册),北京:人民音乐出版社,1981年,第435-436页。《梦溪笔谈·补笔谈》、《词源·十二律吕》、《事林广记·乐星图谱》等文献中记载的音级“闰”,并非王光祈所说的“清羽”,而是比宫音低一律的“变宫”。关于此点,陈应时先生的研究已使“闰处变宫”得到较确凿证明。④参见陈应时《“变”和“闰”是“清角”和“清羽”吗?——对王光祈“燕调”理论的质疑》、《再谈“变”和“闰”》、《“变”位于变徵,“闰”位于变宫》等文,均收入陈应时音乐文集《中国乐律学探微》,上海:上海音乐学院出版社,2004年。唐代俗乐调的角调未见明确记载,但抄于长兴四年(933年)之前的敦煌乐谱⑤关于敦煌乐谱抄写年代的考证,参见饶宗颐《敦煌琵琶谱写卷原本之考察》,《音乐艺术》1990年第4期。,为我们探索唐宋角调的承续关系提供了难得例证。笔者初步研究表明,若根据诸家对敦煌乐谱第一组乐曲较一致的定弦方案,这十首乐曲的煞声应为G(设琵琶定弦为“d—g—b—c1”),即最后结束和音中纯五度音程的根音。这些乐曲的宫调属于“bA均—bB宫—G羽调式”,即宋二十八调体系中的“角调”。[10]敦煌曲谱乐曲为唐乐遗存,此点学界已有共识,如此则唐俗乐调中的角调,与宋代文献记载的角调结构具有内在一致性。

《瑟谱·诗新谱》中共有七首角调乐曲,分别是:

《驺虞》之二:夹钟角,俗呼双角;

《考盘》:蕤宾角,俗呼中管小石角;

《伐檀》:林钟角,俗呼歇指角;

《七月》二章:夹钟角,俗呼双角调;

《七月》四章:大吕角,俗呼高大石角;

《七月》七章:太簇角,俗呼中管高大石角;

《七月》八章:应钟角,俗呼中管越角调。

这些“俗呼”的角调,与二十八调的关系如何?以《伐檀》为例,其音阶属林钟(A)均,起调毕曲为正角音应钟(#C),是以应钟为主音的正声音阶,其中并没有二十八调“歇指角”应有的“应声”(#A),主音亦非歇指角之闰角(#G)。现将《伐檀》音阶与俗乐二十八调歇指角音阶对比如下:

谱例3:《伐檀》音阶与二十八调歇指角音阶对比

依南宋张炎《词源》给定的八十四调表,《伐檀》一曲所用雅乐六十调系统的“林钟角”,只应被称作“南吕角”。熊朋来不明俗乐二十八调闰角之理,误将林钟之角冠以“俗呼歇指角”之名,其结果只能将“正角调”与“闰角调”混作一谈。有学者评论熊朋来《伐檀》一曲认为:“熊朋来……从现实中汲取唐宋燕乐的‘俗音'(民间曲调),用燕乐二十八调中‘歇指角'——调式主音为角(应钟)的音阶调式,严格按照宋元时代‘起调毕曲'(用调式主音作为乐曲的起结音)和‘务头'(高潮的安排)的作曲理论,谱写了这支短歌。因此,听起来亲切感人,层次分明,有别开生面之感。”[11]所论未免过誉。《诗新谱》中其他六首角调乐曲的俗乐调命名,均存在与律吕调名错位的问题,读者可自行验解。

事实上,唐俗乐二十八调之角调,至宋代已难觅其踪。二十八调中的高宫四调和七均之角调最先消失,北宋俗乐实践中仅剩十八宫调而已。王国维《清真先生遗事》论周邦彦(1056-1121)词乐创作云:“故先生之词,文字之外,须兼味其音律,惟词中所注宫调,不出教坊十八调之外,则其音非大晟乐府之新声,而为隋唐以来之燕乐,固可知也。”[12]周邦彦词乐所用仅十八调,是当时宫调实践情况的真实反映。北宋大观二年(1108年)的诏书也明确说:“自唐以来,正声全失,无徵、角之音,五声不备,岂足以道和而化俗哉?”[13]3002从两宋典籍记载看,一方面北宋至南宋二十八调乃至八十四调理论愈来愈完善,但另一方面音乐实践中所用宫调数量却日益减少,到元代只用“六宫十一调”创曲,所谓“大凡声音,各应于律吕,分于六宫十一调,共计十七宫调”①[元]燕南芝庵:《唱论》,中国戏曲研究院编《中国古典戏曲论著集成》(一),北京:中国戏剧出版社,1959年,第160页。所谓“六宫十一调”,“六宫”即:“仙吕宫、南吕宫、黄钟宫、中吕宫、正宫、道宫”,“十一调”为:大石调、小石调、高平调、般涉调、宫调、商调、角调、越调、双调、商角调、歇指调。。

不难看出,宋末元初二十八调之角调不为实践所用,已是不争的事实。但熊朋来不顾音乐现实需要,坚持以角调制曲,并为律吕角调配上并不对等的“俗呼”调名,其结果只能使他复古臆造出的雅乐,失去现实存在的基础。尽管在时人看来,熊朋来是一位精通音律的经学家,但他不察唐宋俗乐二十八调之论,将正角、闰角混为一谈,则反映出他对音乐实践的忽视和传统宫调学养的缺憾。

不仅如此,熊朋来在《瑟谱》其他章节论述中,也表露出对唐宋乐调理论的陌生。例如,《瑟谱》卷五“乐章谱”论唐人“三和之乐”宫调曰:

如大吕为角,则于大吕均取仲吕起调毕曲。太簇为徵,则于太簇均取南吕起调毕曲。应钟为羽,则于应钟均取夷则起调毕曲。然于黄钟为宫无义。②[元]熊朋来:《瑟谱》卷五“乐章谱”,墨海金壶本。

在这段论述中,熊朋来将“大吕为角”的调式主音,解释为大吕均的角音仲吕,即误将“大吕之角”释为“大吕为角”,将“之调式”与“为调式”混作一谈,且明确在太簇均的徵音立调。这些文字不能不说是熊朋来宫调学养的不足。对此,清代学者据范镇《皇祐新乐图记》之论评述曰:

案范镇《皇祐新乐图记》曰:“黄钟为角者,夷则为宫。黄钟之角者,姑洗为角。十二律之于五声,皆如此率。而世俗之说乃去之字,谓太蔟曰黄钟商、姑洗曰黄钟角、林钟曰黄钟徵、南吕曰黄钟羽。”其义至明。

今因大吕为角而取仲吕起调毕曲,太簇为徵而取南吕起调毕曲,应钟为羽而取夷则起调毕曲,则是大吕之角、太簇之徵、应钟之羽,而非大吕为角、太簇为徵、应钟为羽矣。至于黄钟为宫,与黄钟之宫则同一黄钟,无以异也。朋来既用唐制,而又云只用黄钟为宫一曲叠奏,岂非于意亦有所未安,而为骑墙之论欤?[7]322-323

四库馆臣批评熊朋来“于意亦有所未安,而为骑墙之论”可谓中肯。熊朋来如此论说恐非记忆偶误,他追求“复古”,但实际所为却并未理解唐宋古乐真谛,遑论复兴宗周诗词雅律?《诗新谱》所给出的音乐实践方案,不过是熊朋来幻想中郁郁乎文哉的古代礼乐罢了。

五、《瑟谱·诗新谱》的宫调运用和创腔原则

《瑟谱》采用的宫调思维逻辑和结构属性已如上述。那么,《诗新谱》每首乐曲的定调与旋律是如何安排的?熊朋来的诗乐创作又具有怎样的特点?我们可从《诗新谱》乐曲的宫调选用方式和创腔原则两方面分述之。

1.《诗新谱》乐曲的宫调选用方式

关于《诗新谱》20首诗作的选取原则,以及各曲宫调的选用依据,熊朋来在《瑟谱》前言中已有概略交代,其文曰:

今所谱之诗,或取其有益于身心,可资于学问,或以道古,或以求志。诗既不同,律调亦异。所谓律调者,特旋宫异名,使五声十二律周遍,其实皆黄钟也。声音之道,变动周流,宫调可以音求,亦可以义起。祀飨之诗,或从其月律;比兴之诗,或因其物性。惟所用之,若夫诗之所以动天地感鬼神者,不徒以其辞,而以声音。①[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“前言”,墨海金壶本。

被熊氏谱成歌曲的这些《诗经》作品,或有益于身心,或可资于学问,或以道古,或以求志,其基本内容与熊朋来的礼乐教化主张完全相符。各曲宫调的选定,则“可以音求,亦可以义起”,既可由音乐自身发展逻辑求得,也可以根据诗文的义理确定。熊朋来进一步解释说:“祀飨之诗,或从其月律;比兴之诗,或因其物性。”可见其所谓的义理,就是诗歌反映出的“月律”或“物性”特征,这是熊朋来确定每首作品宫调的主要依据。

“从其月律”,即以《礼记·月令》“随月用律”理论,作为乐曲宫调选定的基本依据,最显著的例证即《七月》一曲。《七月》共八章,第一章南吕商(俗呼中管商调)、第二章夹钟角(俗呼双角调)、第三章姑洗商(俗呼中管双调)、第四章大吕角(俗呼高大石角)、第五章应钟商(俗呼中管越调)、第六章无射商(俗呼越调)、第七章太簇角(俗呼中管高大石角②《瑟谱》原作“俗呼中管高大石调”,据乐谱音律改。)、第八章应钟角③《瑟谱》原作“应钟羽”,据乐谱音律改。(俗呼中管越角调)。关于这些宫调选用的依据,熊朋来有较详细解说。例如,因第一章有“七月流火,九月授衣”之句,便依《月令》将该章定为南吕商,其文曰:

盖中秋迎寒,所歌言七月、九月,而八月在其中。迎寒以南吕之律,祈年以应钟之律,故以南吕

商为调,南吕之应钟也。①以下有关《七月》一曲的解说,均见[元]熊朋来《瑟谱》卷三“诗新谱”,墨海金壶本。

第二章因言卯月迎暑之事,而卯与酉月迎寒相对(相差六个律位),所以第二章宫调之均主与第一章相距增四度(或减五度),为夹钟。对此,熊氏解释道:

二章迟日阳春,可拟中春昼迎暑;一章觱发栗烈,以拟中秋夜迎寒。卯酉为暑寒之门,以卯律迎暑,酉律迎寒。迎寒知阳至,故言男事以及其喜。迎暑知阴至,故言女事以及其悲。音节相对,是以一章南吕商,二章夹钟角。

第四章宫调选用大吕角,《瑟谱》解释说:“《月令》:孟夏,毋大田猎。至此狩猎记时尔,故以大吕之仲吕为调。末有角声,大吕以仲吕为角。”第五章选用应钟商,因为“五章似为祭蜡息民之诗,……故此章及卒章,皆主应钟为律,一以息民,一以饮烝也”;第六章用无射商,因为“六章因农言圃。自六月止十月,言所以养老,特换韵,起七月止九月,言所以食农夫,故自应钟退无射此调”;第七章“言民不敢休息,以答五章息民之意。纳禾稼以后,播百谷以前,取太簇之律与应钟合气”之意,故选用太簇角;第八章则因“应钟之月,饮烝之诗,而预言藏冰,以夹钟之律开之”,又因为“诗有角声”,所以选用应钟角。对于以上八章的随月用律思维,熊朋来总结说:

朋来以《七月》全篇,求其各章起调毕曲之声,与其迎寒、逆暑、祈年、祭蜡之用。当时吹此诗,大纲有三:以夹钟之律逆暑,南吕之律迎寒,应钟之律祈年、祭蜡。五章以后,词意多在十月,乃一年大节序。此诗岁时常用祀飨,通歌宜有一定之音节,唯所用之各有应其律者矣。

《七月》一曲的宫调布局,完全套用《月令》月律理论,并以对诗歌内容的附会解说为基础。这种宫调应用模式,实际是有宋以来雅乐宫调理论的继承和延续。《宋史·乐志》载,政和七年(1117年)宫廷在礼制局的努力下,终于确立起“乐律随月右旋”的宫调应用规则,其文曰:

仲冬之月,……乐以黄钟为宫、太簇为商、姑洗为角、蕤宾为闰徵、林钟为徵、南吕为羽、应钟为闰宫。调以羽,使气适平。

季冬之月,……乐以大吕为宫、夹钟为商、仲吕为角、林钟为闰徵、夷则为徽、无射为羽、黄钟为闰宫。……调以羽,尚羽而抑徵。

孟春之月,……乐以太簇为宫、姑洗为商、蕤宾为角、夷则为闰徵、南吕为徵、应钟为羽、大吕为闰宫。……调宜羽,致其和。

仲春之月,……乐以夹钟为宫、仲吕为商、林钟为角、南吕为闰徵、无射为徵、黄钟为羽、太簇为闰宫。调以羽。

季春之月,……乐以姑洗为宫、蕤宾为商、夷则为角、无射为闰徵、应钟为徵、大吕为羽、夹钟为闰宫。……尚徵以抑金。

孟夏之月,……乐以仲吕为宫、林钟为商、南吕为角、应钟为闰徵、黄钟为徵、太簇为羽、姑洗为闰宫。调宜尚徵。

仲夏之月……乐以蕤宾为宫、夷则为商、无射为角、黄钟为闰徵、大吕为徵、夹钟为羽、仲吕为闰宫。……调宜尚宫以抑之。

季夏之月,……乐以林钟为宫、南吕为商、应钟为角、大吕为闰徵、太簇为徵、姑洗为羽、蕤宾为闰宫。调宜尚宫,以致其和。

孟秋之月,……乐以夷则为宫、无射为商、黄钟为角、太簇为闰徵、夹钟为徵、仲吕为羽、林钟为闰宫。调宜尚商。

仲秋之月,……乐以南吕为宫、应钟为商、大吕为角、夹钟为闰徵、姑洗为徵、蕤宾为羽、夷则为闰宫。调宜尚商。

季秋之月,……乐以无射为宫、黄钟为商、太簇为角、姑洗为闰徵、仲吕为徵、林钟为羽、南吕为闰宫。调宜尚羽,以致其平。

闰月,……乐以其月之律。[13]3021-3022熊朋来的“从其月律”之法,便是在秉承上述理论基础上的进一步发挥。

其次,以“因其物性”为标准选定宫调,是《诗新谱》定调的另一方法。例如,《鹤鸣》一诗宫调,就是出自熊朋来对诗歌“物性”的理解。熊氏说:“鹤性善警,有君子防患之意。夜半而鸣,其声中黄钟之宫。”相同之例还见于《菁菁者莪》一诗,因莪在春天时菁菁生长(物性),诗人由此起兴,所以宫调在夹钟立均,选用夹钟宫。此恰如《鹤鸣》注所言:“比兴之诗,或因其物性而用律,若《菁莪》、《鹤鸣》是也。”

再如《烝民》一诗,熊氏认为“天开于子,人生于寅,以黄钟之太簇,为天生烝民之谱”。其中蕴含着两对物性与律吕的关系:其一,天——子——黄钟;其二,人——寅——太簇。所以《烝民》的宫调必须包含黄钟、太簇,以体现“天生烝民”的诗歌主旨。《清庙》之诗为祭祀文王所用。“《周礼·大司乐》‘奏无射、歌夹钟,以享先祖。'则祀文王之乐,堂下金奏宜用无射,堂上歌瑟宜用夹钟。今以夹钟宫谱《清庙》之瑟。”《清庙》宫调的选用,也是熊氏将诗歌内容与古代礼乐典籍相比附的结果。

《载芟》和《良耜》两诗,内容是“春祈秋报”,描绘春秋农事耕作之事。熊朋来据此“物性”确定出二诗的宫调:“《周礼》:祭地歌应钟。然社稷难同方泽之祭,当从月律。春社以夹钟,秋社以南吕。”①以上引文,均见[元]熊朋来《瑟谱》卷四“诗新谱”,墨海金壶本。据此,《载芟》为夹钟宫(俗呼仲吕宫),《良耜》为南吕宫(俗呼中管仙吕宫)。

一些诗作中,熊朋来也会将物性与月律综合考量,给定乐曲的具体宫调。例如,他为《驺虞》一诗共创作了两种曲调,分别取用黄钟羽(俗呼般涉)和夹钟角(俗呼双角)。关于选择两调谱曲的原因,熊朋来曰:

《驺虞》大射乐节,而乡射兴贤询众亦通用之。其歌五终,音调必不一。试协诸律,得黄钟羽为一终,又得夹钟角为一终,并存其谱。闻羽之音者,知庶类繁殖,先王之泽在物也。闻角之音者,知蒐田以时,葭蓬皆茁,律夹钟而音角也。②[元]熊朋来:《瑟谱》卷三“诗新谱”,墨海金壶本。

熊朋来自注曰:“中春蒐田,《月令》:中春律中夹钟,以林钟为角。‘虞'字亦‘角'音。”可知他选定《驺虞》这两曲宫调的基本依据,是“五音与天地人事比附”以及“《月令》随月用律”理论。

除此之外,诗词的语音字调,对乐曲宫调选择亦有一定制约,所谓“宫调之选,缘于字调”者是也。相关例证,如“《淇澳》以商发声,歌之以无射商”;“《考盘》自发声至毕曲多角声,以蕤宾角为调”;《七月》第三章“有商声,以姑洗商为调”③[元]熊朋来:《瑟谱》卷三“诗新谱”,墨海金壶本。,等等。显然,上述种种宫调应用模式,都是熊朋来以复古理念为基础的臆想,是缺乏现实音乐实践支撑的。

2.《诗新谱》乐曲的创腔原则

选定乐曲宫调,便拥有了旋律展开的基本素材。之后《瑟谱》的创腔,主要考虑如下三方面内容,即乐曲音域、雅乐“陵慢之规”和词调与旋律要求。

关于宋代雅乐音域,当时论乐家主要有两种不同看法。第一种以李照、陈旸为代表,主张只能使用一个八度内的十二半音;另一种以冯元、王尧臣、杨傑等为代表,认为十二律之外还应使用四个高八度的半音,即清黄钟、清大吕、清太簇、清夹钟。[9]391-392熊朋来取后者所论,在《瑟谱》卷一“雅律通俗谱例”中,给定了各曲所用的律吕范围,共计16律,包含十二正律及四清声。对此,熊朋来解释说:

四清者,律吕之余声,范蜀公、李照、陈旸之言乐,盖力排之。惟瑟有十二清弦,而四清在其中,不必去之,而亦不使侪于正律,故右手专弹之(右手用力取声如其音,惟正律清、中弦双弹)。……瑟之清弦至应钟清而止,则黄钟、大吕、太簇、夹钟四清宜不得独高。但双弹者清、中相和,高而不亢,四清以一手取声,即胡安定减其围径之意,不使与正律相混杂。六律之有四清,犹五声之有二变。二变不起宫调,四清不乱正律,此所以为雅乐也。(陈旸《乐书》欲去四清、二变,如七弦琴亦欲去少宫、少商弦,然其言竟不能行。蔡氏《律吕新书》有四清、二变之声,不以范、李之言为然,而后言乐者有所证。故《开元诗谱》亦用四清、二变,盖寓古诗于今乐也。)①[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“指法”,墨海金壶本。

熊朋来保留了“四清”的使用,但在演奏时又将正律与清声区别对待:以双弹八度演奏正律,右手专弹演奏四个清律,以使后者不能独高于正律。熊朋来在音域选定方面,能够摒弃陈旸“去四清、去二变”等极为保守的雅乐观念,是因为他看到陈旸之论在现实“竟不能行”,而蔡元定《律吕新书》等论说恰好提供出较为通融的方案,可为旋律表现提供更多发挥空间。

熊朋来《诗新谱》旋法方面的另一创新,是他对雅乐“陵慢之规”的突破。宋代雅乐律之所以在十二正律之外选用四清声,是为了避免“陵慢”,即避免在各律立均时商、角低过宫音。《梦溪笔谈·补笔谈·乐律》曰:

律有“四清宫”,合十二律为十六,故钟磬以十六为一堵。清宫所以为止于四者,自黄钟而降,至林钟宫、商、角三律,皆用正律,不失尊卑之序。至夷则即以黄钟为角,南吕以大吕为角,则民声皆过于君声,须当折而用黄钟、大吕之清宫。无射以黄钟为商,太簇为角。应钟以大吕为商,夹钟为角,不可不用清宫,此清宫所以有四也。其余徵、羽,自是事、物用变声,过于君声无嫌,自当用正律,此清宫所以止于四而不止于五也。君、臣、民用从声,事、物用变声,非但义理次序如此,声必如此然后和,亦非人力所能强也。[14]81

《朱子语类》卷九十二载朱熹之言亦曰:

大率乐家最忌臣民陵君,故商声不得过宫声。然近时却有四清声,方响十六个,十二个是律吕,四片是四清声。……《饶》本云:“因论乐,云:‘十二律旋相为宫,宫为君,商为臣。乐中最忌臣陵君,故有四清声。’”[2]2338

又曰:“律递相为宫,到末后宫声极清,则臣民之声反重,故作折半之声;然止于四者,以为臣民不可大于君也。事、物大于君不妨。”[2]2339在两宋的雅乐音乐观念中,宫象征君、商象征臣、角象征民,音低者为尊,各音在旋律进行中不能失尊卑之序。若以夷则为宫,则角音为黄钟,若不用高八度的清黄钟,而用低于夷则(宫音)的黄钟正律,便出现“民声过于(低于)君声”的情况,有欺君之嫌。至最后应钟均时,角音当选用清夹钟,正高出八度四律,“此清宫所以止于四而不止于五也”。至于徵、羽二音,雅乐理论认为它们象征事、物,“过于(低于)君(宫)声无嫌”,因此可以采用十二正律。

难能可贵的是,熊朋来的《诗新谱》创作中,更多注意到词乐唱腔的音乐性,其旋法并未完全遵循两宋雅乐的“陵慢”之规。例如,无射商《淇澳》一曲,首字“瞻”配“合”字黄钟,系音阶商音,但此曲为无射均,宫音在无射,商音(臣)低于宫音(君);第一阙的“磨”配“四”字太簇,为音阶角音(民),同样低于宫音(君)无射。类似陵慢之例还存在于夷则商《黍离》、南吕商《蒹葭》、南吕商《七月》一章、无射商《七月》六章、应钟角《七月》八章、夷则商《白驹》、南吕宫《良耜》等诗乐之中,篇幅所限不再详述。

《诗新谱》各曲旋法的具体原则,熊朋来或以律吕度数先行,作为创曲的基础。《瑟谱》卷一之“雅乐通俗谱例”曰:

歌诗以六律为之音,故谱中每字各书其律。……若雅律则有正、变、倍、半,其算不一。言律吕者,不先得于声音,而求于度数。古有合声无算律,今声音之学不传。②[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“雅律通俗谱例”,墨海金壶本。

作者认为,古时虽有“声音之学”,但其法久已失传,不得不在创曲时“不先得于声音,而求于度数”。与此同时,随诗词字调起伏拟定旋律,也是熊氏创腔的重要方式,这就是熊朋来所说的“《三百篇》皆可歌可弦,随其声音,以托于旋宫之律调,稍复增谱之”①[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“前言”,墨海金壶本。。对于诗作中“同字”或“同律”问题,熊氏也有自己的灵活处理,其文曰:

《三百篇》如《皇华》后四章,《菁莪》二章、四章,《考盘》、《蒹葭》等诗前后章,末句协韵,一字不同。适当毕曲既非分章做谱,必须同归一律。若其专一,谁能听之?又如《采苹》、《采蘩》首句同谱,而《采蘩》不同;《驺虞》末曲一章协“葭”、“豝”之音为“才”,二章协“蓬”、“豵”之音为“红”,同律异音,不可无辨。②[元]熊朋来:《瑟谱》卷一“指法”,墨海金壶本。

这种“同字异律”或“同律异音”的处理方式,使《诗新谱》诗乐成曲时充分关注到词调起伏与旋律表现的辩证关系,而不是单纯以某一因素决定旋律进行。毋庸讳言,包含上述对雅乐“陵慢之规”的突破在内,熊朋来选取的创腔方法,使旋律表现在十六律范围内获得更大空间,并同时兼顾律数、词调与旋律的各自需求,在宋代词乐旋法探索方面有特殊意义,亦可为研究宋代词乐词曲结合关系以及音韵学、语言音乐学问题提供范本。笔者希望更多拥有语言学、音韵学和音乐学背景的学者,能够从语言音乐学角度关注《瑟谱·诗新谱》的创腔特征,系统梳理总结其间的旋律发展方法,深入揭示宋代词乐(包括雅乐曲辞)的音乐特点,完善中国古代音乐本体形态方面的研究。

六、结语:传统雅乐遗产的现代价值

综上,熊朋来《瑟谱·诗新谱》这部雅乐曲谱尽管以“复古”为主旨,力图弘扬古代诗教传统,但从其宫调应用方式看,熊氏不明古瑟调律之制、不懂阴阳二均之法、不察俗乐二十八调之理、不知闰角非正角之实,仅以两宋雅乐观念中的“从其月律”或“因其物性”等附会之论,作为乐曲宫调选用的主要标准,其宣称的“复古”不过是在号称“言必称古式”前提下,以两宋雅乐理论为音乐创作指导,将雅乐观念注入个人创作的结果,只能视为熊朋来的拟古想象之作,目的是建构熊氏自己理想的礼乐之境。熊朋来精心创制的《诗新谱》并非周代雅乐正宗,甚至在乐器、宫调等方面,亦难明确其与唐宋传统音乐的承继关系。

当然,《诗新谱》诗乐旋法方面的特点,不排除当时俗乐对熊朋来潜移默化的影响,尽管这并非熊氏音乐创作时的明确自主行为。从南宋雅乐歌调的现实情况和总体特征看,“《瑟谱》复古,名实难符”的音乐特点并不难理解。朱熹就曾说:“今朝廷乐章长短句者,如《六州歌头》,皆是俗乐鼓吹之曲。”又曰:“今之乐,皆胡乐也,虽古之郑卫,亦不可见矣。今《关雎》、《鹿鸣》等诗,亦有人播之歌曲。然听之与俗乐无异,不知古乐如何。”[2]2346-2347可知当时无论朝廷乐章还是个人诗乐,所用几乎都是俗乐曲调,古乐已不可复闻。这种情况一方面与古乐失传有关,同时也受到时人审美志趣的影响。詹元善以管乐传习《诗经》,朱熹听闻后说:“然亦只做得今乐,若古乐必不恁地美。”[2]2343足见时代音乐风尚对诗乐歌调的影响。不仅南宋文人诗乐如此,民间祭祀雅乐同样浸透着俗乐身影。南宋时“长沙南岳庙每祭必用乐,……据《图经》云,是古乐。然其乐器又亦用伏鼓之类,如此,则亦非古矣”[2]2341-2342。鲁迅先生曾言:“描神画鬼,毫无对证。本可以专靠了神思,所谓‘天马行空'似的挥写了。然而他们写出来的,也不过是三只眼,长脖子,就是在常见的人体身上,增加了眼睛一只,增长了颈子二三尺而已。”[15]文人拟古雅乐与现实俗乐之关系或如此论。

熊朋来编创的《瑟谱·诗新谱》作为周代礼乐制度中郊庙(祭祀天地、祖先)、仪礼(朝会、宴飨、宾客)、射乡(宴飨士庶代表)等用乐的“再现”,完全可视为中国古代雅乐创制的缩影。南宋时代,雅乐“太常玉磬锁在柜里,更不曾设,恐为人破损,无可赔还。寻常交割,只据文书;若要看,旋开柜取一二枚视之”[2]2348。许多雅乐器久不使用,最终沦为束之高阁的摆设。而当时用于宫廷的雅乐曲调,不仅不是古乐,也少自觉主动地关注与现实音乐实践的联系,不过是儒生士人的臆造杜撰之作。例如,朱熹评论喻世清、魏汉津之雅乐时就说:“蔡京用事,主张喻世清作乐,尽破前代之言乐者。……其乐只是杜撰,至今用之。徽宗时,一黥卒魏汉津造雅乐一部,皆杜撰也。”[2]2345元、明、清时代的诸多雅乐编创,在音乐技法应用与艺术表现方面较之宋代更为衰落,艺术价值远在《诗新谱》之下,成为徒具其名的礼仪摆设。熊朋来《瑟谱·诗新谱》作为近古雅乐的代表,通过对其艺术特点的个案剖析,可使我们在当前复兴中华礼乐文明的大语境下,更加清醒地认知传统雅乐遗产的现代价值。

《易·系辞》曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”唐李鼎祚《周易集解》引唐崔憬之言曰:“妙理之用以扶其体,则是道也”,“体为形之下,谓之为器也”。[16]古代文化思想中的“道”、“器”之论,以及在此基础上提出的音乐艺术分层理论和价值评判标准,或可为认识传统雅乐价值提供视角。①有关音乐艺术分层理论及价值判断的详细论述,可参见李宏锋《礼崩乐盛——以春秋战国为中心的礼乐关系研究》,北京:文化艺术出版社,2009年,第309-328页。

就音乐艺术而言,所谓“器”可视作音乐的各类物质载体(器用构成)和作品的音响形态(旋律、节奏、音色、宫调等)组织规律。从这一层面讲,《瑟谱·诗新谱》展现出的音乐创作规范,或可为当今音乐创作提供素材,虽然相对当时俗乐乃至其后的音乐发展而言,其原则已远不能适应新的音乐审美需要。例如,从用音素材而论,包括《诗新谱》、白石道人歌曲在内的两宋词乐,其总体音域均未超出正律加四清(十六律)的范围。以小十度音程和特定调式用音作为创作基础,必然在一定程度上限制作品表现力的更大发挥。因此,《诗新谱》对于当今音乐创作虽有借鉴意义,但总体而言其作用仍较有限。关于此点,杨荫浏先生的论说可谓中肯:

宋代人对调式问题的论述,是以当时流行的词调为基础的。他们所提出的要点,大约有三方面:第一,是每一调式的最终结音(所谓“毕曲”);第二,是调式与调的关系;第三,是一定的调式中所可包含的一定音数(即音域)。……根据他们所说,那时候词调的音域是很窄的,平均只有一个八度多些。后来器乐和戏曲音乐实际所用的音域,远比词调广阔得多;所以,他们所述各调和各调式所用音数,或最低最高的限制等,到了现在,对我们所能听到的音乐,已经完全不适用了。[17]

从学术研究方面而言,《瑟谱·诗新谱》展现出的音乐规范和古瑟形制等信息,是音乐史研究的宝贵资料,可为深入探讨宋代诗乐创作、雅乐形态和宫调应用等问题提供佐证。尤其在古代音乐作品存世寥寥的情况下,承载丰富形而下信息的《诗新谱》犹如文物,历史价值和学术价值自不待言。此诚如四库馆臣所论:“然乐律一门,诸家著录,琴谱为多。瑟则东晋之初尚有桓伊歌曹植诗事,以后传者寥寥。……朋来于旧谱放佚之余,为之考订蒐罗,尚存梗概。史称其通晓乐律,尤善鼓瑟,则与儒者不通宫调而坐谈乐理者,尚属有殊。存之亦足见古乐之遗也。”[7]323

音乐艺术构成中的“道”,特指为音乐家(作曲者、表演者)所赋予以及为欣赏者所感知的深层精神状态,集中表现为作品的艺术价值与思想内涵。笔者认为,就音乐文化属性而言,《诗新谱》是南宋文人诗乐和庙堂雅乐一脉相承的产物,这一性质决定了该诗谱“有限的艺术价值”。

以乐曲不同宫调的应用为例,两宋音乐创作中有“外则为犯”的观念,即选定乐曲所用宫调后,如旋律进行中超出原来宫调音阶框架,使用了此均之外的其他音,就会形成“犯调”。犯调在唐宋音乐实践中应用十分普遍,沈括论述二十八调用声时便说:“法虽如此,然诸调杀声,不能尽归本律,故有偏杀、侧杀、寄杀、元杀之类。”可见当时犯调种类和旋律变化之丰富。宋代以来,学者对“犯调”所持态度不尽一致,有较温和的肯定者,如沈括认为犯调“虽与古法不同,推之亦皆有理”[14]66;而在那些推崇雅乐的士人看来,这种有悖古制的制曲方法,是绝对不能允许的。《诗新谱》的宫调应用中,乐曲之间或同曲不同乐章之间,虽然也存在不同宫调的对峙布局,但只依据诗词的“月律”和“物性”选定宫调,且各独立乐段均在既定宫调模式中展开,严守不犯均、不犯调的原则,未免呆板。相比之下,姜白石词乐中的犯调更多从音乐需要出发,如《凄凉犯》中的仙吕调犯双调(夷则羽转夹钟商),以犯调技法为情感表现服务,[18]其艺术价值相比《诗新谱》高下立判。《瑟谱·诗新谱》的宫调应用,“其目的是在藉以加增雅乐的神秘意义。同是犯调,其价值截然不同”[9]265-266。

从思想内涵方面看,《诗新谱》的编创完全是儒家礼乐观的体现。它追求用以乐修身、以乐隆礼的方式,实现礼备乐和的社会秩序。然而,伴随百年来传统文化的大起大落,雅乐命运及其相关研究也几经曲折。20世纪上半叶,“在大量的书面资料的影响之下,过去我国旧时代的知识份子,往往不由自主,有着不适当地强调《雅乐》和其乐律问题的重要性的偏向。即使在研究中国音乐的国际学者中间,也同样有这偏向”[9]394。1949年以后,中国音乐学界在研究理念、研究领域、研究方法、研究目的等方面发生深刻变革。期间,既有“文革”十年间砸烂一切旧文化的惨痛教训,又有改革开放后传统礼乐的复苏,更有21世纪民族复兴背景下雅乐活动的如火如荼。雅乐遗产的思想价值究竟如何判定?其在民族音乐文化中应占何种地位?传统雅乐能否走出历史困境,化雅乐思想之“腐朽”为现代文明之“神奇”,进而在未来社会构建中发挥独特价值?

20世纪80年代,余英时先生谈及儒学的未来前景时曾言:现在,沦为游魂的儒学(笔者按,包括礼乐思想)要想借尸还魂,无论在家庭还是国家层面似乎均难实现,因为“今天中国人所追求的是‘民主',这恰恰不是儒学最见精彩之所在。……无论我个人怎样同情儒学,我对于儒学困境的估计宁可失之于过高,而不愿失之于过低”[19]。或许,伴随重建礼乐文明而来的一系列问题,只有在不断的社会实践中才能寻得最终答案。

参考文献:

[1]宋史·乐志:卷一四二[M].北京:中华书局,1976:3339.

[2]黎靖德.朱子语类[M].北京:中华书局,1986.

[3]元史·儒林传:卷一百九十[M].北京:中华书局,1976.

[4]蓝玉崧.中国古代音乐史[M].北京:中央音乐学院,2006:164.

[5]李纯一.中国上古出土乐器综论[M].北京:文物出版社,1996:443-445.

[6]丁承运.古瑟调弦与旋宫法钩沉[J].音乐研究,2002(4):50.

[7]永瑢,等.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965.

[8]陈旸.乐书·乐图论·雅部:卷一百二十[M].清光绪丙子春(1876年)刊本.

[9]杨荫浏.中国古代音乐史稿:上册[M].北京:人民音乐出版社,1981.

[10]李宏锋.从敦煌乐谱及其他唐乐古谱译解看唐俗乐调的若干问题[J].交响,2013(4):31-34,38.

[11]吴钊,刘东升.中国音乐史略(增订本)[M].北京:人民音乐出版社,1993:197-198.

[12]王国维.清真先生遗事[M]/ /王国维遗书(第11册).上海:商务印书馆,1940.

[13]宋史·乐志:卷一百二十九[M].北京:中华书局,1976:3002.

[14]中央民族学院艺术系文艺理论组.《梦溪笔谈》音乐部分注释[M].北京:人民音乐出版社,1979.

[15]鲁迅.且介亭杂文二集·叶紫作《丰收》序[M]/ /鲁迅全集:第六卷.北京:人民文学出版社,1981:224.

[16]李鼎祚.周易集解:卷十四[M].北京:中国书店,1984:9.

[17]杨荫浏,曹安和.定县子位村管乐曲集[M].上海:万叶书店,1952:47.

[18]杨荫浏,阴法鲁.宋姜白石创作歌曲研究[M].北京:人民音乐出版社,1957:32,52-53.

[19]余英时.现代儒学的困境[M]/ /中国思想传统及其现代变迁.桂林:广西师范大学出版社,2004:265.

(责任编辑:黄向苗)

Application Features of Key-mode in the Book of Songs' New Score in the Se Scores —Also on the Modern Value of the Traditional Ritual Music Heritage

LI Hongfeng

Abstract:In the late Song and early Yuan dynasty,Xiong Penglai wrote the Book of Songs' New Score in the Se Scores. Although taking“retro”as the theme and trying to promote the tradition of teaching songs in the Zhou dynasty,Xiong Penglai don't quite understand the tuning system of ancient se from the noumenon of music or runjiao mode of twenty-eight modes. His selection criteria of key-mode obey the temperament of each month or the features of nature. The Book of Songs' New Score is not the authentic ritual music,but a work of archaism to build Xiong's ideal realm of rites and music. These features of the Book of Songs' New Score can be seen as a microcosm of the ancient Chinese ritual music. Through the analysis of the book,we can more clearly understand the modern value of traditional ritual music heritage in the context of the revival of Chinese ritual civilization.

Key words:Xiong Penglai;the Book of Songs' New Score in the Se Scores;ritual music;se score;key-mode;twenty-eight modes of folk music;the ritual civilization

中图分类号:J612. 1

文献标识码:A

收稿日期:2016-01-02

作者简介:李宏锋(1977— ),男,河北唐山人,文学博士,中国艺术研究院音乐研究所副研究员,硕士研究生导师,北京民族音乐研究与传播基地兼职研究员,主要从事中国古代音乐史和乐律学研究。(北京100029)