中国法治政府建设指标体系的构建

2016-06-07钱弘道方桂荣

钱弘道 方桂荣

(浙江大学光华法学院,浙江杭州 310008)

主题栏目:中国法治实践学派及其理论

中国法治政府建设指标体系的构建

钱弘道 方桂荣

(浙江大学光华法学院,浙江杭州 310008)

中共十八届三中全会提出了“建立科学的法治建设指标体系”的重大任务。“法治政府建设指标体系”是其中牵涉面最大的一部分,其设计任务紧迫而艰巨。虽然地方各级政府和学界都积累了一些有益经验,但无论是地方政府考评采用的还是学界研发应用的指标体系目前都存在一定缺陷。完善法治政府建设指标体系,需深入剖析法治政府的内涵特征,廓清法治政府的争议边界,紧密结合中国法治政府评估实践经验所揭示的发展趋势和特征,综合运用相关学科知识和研究成果,以全国适用、进路合理、功能彰显、公信力强为重构目标,在行政保障、行政行为与行政效果的框架下展开设计,运用科学方法分级列出各项指标并赋予合理权重,以确保整套指标体系的科学性。

法治实践;法治评估;法治政府建设;指标体系

“法治评估”是“运用运筹学、统计学等原理,采用指标体系和运算模式,按照合理的程序和方法,以量化形式对国家治理状况做出全面的、系统的客观评估,对治理水平进行实时、动态、科学的管控、监测、诊断、反馈,以减少治理的盲目性”[1]。这一量化制度目前已得到推广并成为国家治理的一项重要工具。指标体系是实施法治评估的核心内容。倘若没有对法治指标体系的逻辑模型进行准确和合理的论证,法治评估就很容易在操作过程中发生变异,偏离我们预期的评估目标,甚至得出虚假乃至与事实南辕北辙的错误结论[2]。中共十八届三中全会提出了“建立科学的法治建设指标体系”的重大任务,理论和实践界必须给出科学的答案。政府的法治指数是国家法治指数最重要、最核心的部分[3],这一事实决定了必须确保法治政府建设指标体系的科学性。

目前,在我国实践领域出现的法治政府建设指标体系由于缺乏顶层设计,各地各种做法差异悬殊,明显存在科学性问题[4]15,影响了法治政府评估的功能发挥,导致了评估的“形式主义”①有些地方法治评估形式主义严重,套用一贯以来的内部政绩考核方式,热衷于做表面文章,热衷于宣传,甚至存在数据造假现象,法治评估作为一项制度创新的效应并没有得到充分发挥。参见钱弘道、王朝霞《论中国法治评估的转型》,载《中国社会科学》2015年第5期,第84-105页。。在此背景下,构建一套科学、系统并具普适性的法治政府建设指标体系显得尤为紧迫。概念分析在指标体系设计中具有基础性地位,现有实践很大程度上正是因为没有廓清法治政府的内涵边界,从根源上产生了认识偏差,从而导致指标体系缺乏科学性。本文在研究如何全面正确把握法治政府内涵的基础上,结合地方政府和中国政法大学法治政府研究院的实践样本分析,提出中国法治政府建设指标体系的基本框架。

一、如何把握法治政府内涵

法治政府的内涵是指标体系的设计依据,其核心是法治政府的基本构成要素[5]。无论是“世界正义工程”开创的法治指数,我国香港地区创设的法治指数,还是我国内地首创的余杭法治指数,都以界定法治内涵为基本前提。同理,法治政府的内涵界定应是科学设计法治政府建设指标体系的逻辑起点,无法回避也不能回避。然而,源自西方“法治”理论的现代法治政府理论,并没有给出法治政府的具体评判标准,为人们随意理解法治政府留下了余地,也造成了法治政府建设指标体系设计的基础性难题。“一切行为都受到法律的严格约束、规范和限制的政府”[6]6,这一简单的法治政府定义已经无法充分概括现代法治政府的基本内涵。多层面与全视角地把握法治政府的内涵特征是构建科学的法治政府建设指标体系的内在要求。

(一)通过量化分析跳出定义困境

基于社会对法治发展水平及其推进状况精确评价的需求,量化法治应运而生。在法治建设过程中,量化法治将抽象的法治理想、法治原则、法治精神转化为对具体的法治目标、法律制度、法治标准的考核评估,具体表现为法治实践中的各种量化评估体系与标准[7]66。它既有助于评价各国的投资环境,又有助于衡量各国的法治发展水平,还可以辅助校准法治建设的局部目标定位[8]142。正是社会发展的现实需求和量化法治的突出优势使其在世界范围内得到了迅猛发展。但是,“我们因无法或不愿真正从定性分析角度寻求对‘什么是法治’问题的回答而另辟蹊径,开始了立足定量分析的‘量化法治’的突围,而在法治指标设计和法治指数计算中,还是绕不过对法治在内容和形式上的原则界定”[9]。那么,如何认识量化法治研究中的法治定义?它与传统法治研究中的法治定义有何区别?这两个问题对认识法治政府的内涵特征同样重要。

量化法治通过设定一个“法治”的工作定义,避免普适主义法治观和国情主义法治观对法治定义的抽象性,为其提供了定量分析的可能,在更加具体、更为直接的意义上联系起法治实践[10]14。法治的工作定义具有很强的可操作性,因而又被称为法治的操作定义。它是将我们无法得到的社会结构、制度及有关人们行为、思想和特征的内在事实,用代表它们的外在事实代替,并通过后者去研究和评价前者的操作过程[11]102。操作层面上的法治定义具有如下特征:(1)可分解为若干构成要素,且不同构成要素之间具有可替代性而非绝对固定;(2)由若干关键要素构成的框架结构而非完整意义上的法治样态;(3)在不同时空情景下存在个体差异与动态变化[2]。量化法治中法治的操作定义很好地诠释了本文关于法治政府的定义性质,可以使量化层面的法治政府定义超脱于传统法治政府内涵界定的纷争,摆脱难以形成定论的定义困境,但要遵循操作定义的规则体系,通过变虚为实、变抽象为具体,把法治政府的原则要求转化为可操作的具体标准,形成推进依法行政的内在驱动力[12]161。操作层面的法治定义不可能完全等同于价值层面的法治定义,但可以通过一些努力最大限度地接近它,从而使更清晰明确地认识法治、建设法治成为可能。法治政府建设指标体系的设计正是建立在操作层面法治定义的基础之上,在实践运作中不宜脱离这个前提而回到法治定义无谓纷争的原点,以免出现法治政府建设指标体系设计上的依据混乱。

(二)遵循整体法治观

法治政府建设作为法治建设的重要组成部分,引发了法治政府建设指标体系构建中的关键一问,即法治政府定义是局部还是整体地展现法治特征?这一问题很大程度上影响着法治政府建设指标体系的科学性。对此,整体法治观给出了恰当的解释。整体法治观强调,要用整体的观点来看待法治,要把法的内在结构、外在联系和发展过程作为一个整体加以认识,并用以指导法治建设的全面推进与发展,使法治发展具有全面性[13]11。“整体法治”反对“头痛医头、脚痛医脚”的片面行为与偏离整体的盲动行为,因为这一行为只能让现实法治顾此失彼,并最终使法治建设成为“剪不断、理还乱”的“一团乱麻”。“整体法治”要求把法治作为整体进行观察、分析,强调法治的整体行动[14]259。根据整体法治观,法治中国建设是法治的整体行动,法治政府建设是法治的分项行动,但它作为法治中国建设的有机组成部分,不能与其他部分简单割裂开来,而应与其他法治行动协调共进;如果把法治政府建设作为法治的整体行动,其内部包含的立法、执法、司法、监督、救济等具体行动,同样应协调共融于法治政府建设,不能只顾部分行动而忽视其他行动,否则就违背了整体法治观,就会影响到法治政府建设乃至法治中国建设的进程。这种整体法治观已体现在《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《法治决定》)中,即“坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设”。

然而,无论是在以往的法治政府建设中,还是现存的法治政府建设指标体系中,都明显忽视了法治的整体性建设。国务院于2004年下发的《全面推进依法行政实施纲要》(以下简称《纲要》)旨在从行政部门的角度提出推进依法行政的指导思想、基本原则和主要措施,而不是为行政法治提供一个全面的、有学术意义的评价体系。一个显著的问题是,它基本不涉及人大立法和法院司法[15]26。在现存法治政府建设指标体系中,多数地方没有将“办理人大议案及代表建议率”、“司法机关司法建议的采纳率”等内容作为重要指标进行考核。在法治政府建设中,行政系统的独大化必将割断行政系统与立法、司法系统的联系,对立法系统和司法系统的正常运行造成破坏,可能致其既小觑立法规制又低视司法监督[16]108,从而影响法治政府建设的整体效果。鉴于此,法治政府建设指标体系的设计应遵循法治整体观,从立法、执法、司法、守法等各个环节来提取重要指标,才能全面反映法治政府的实质内涵。

(三)形式法治与实质法治的辩证统一

自古希腊思想家亚里士多德提出“良法之治”以来,在漫长的法治发展历程中,法治政府的内涵经历了“窄”与“宽”的演变,由此出现了法治政府建设指标体系设计中对法治政府内涵宽窄把握上的难题。形式法治观给出的是“窄”的界定,即认为法治政府就是政府的一切行为都受到法律的严格约束、规范和限制。在此内涵的指导下,英国行政法学者威廉·韦德提出了法治政府的四个基本特征:政府权力需来自法律;政府需依法行权;行政争议需司法裁判;政府与公民受法律同等保护[17]23。形式法治观为我们设定了法治政府评估的基本内容,即法律的良好程度与适用程度。而实质法治观则给出了“宽”的界定,认为法治的良法之治、公平正义、权利保障、权力制约等价值取向的进一步发展,使法治政府内涵发生了突破性的扩展。民主政府、有限政府、责任政府、诚信政府、廉洁政府、高效政府、服务政府等都是法治政府的基本价值取向,或者说都是法治政府的应有之义[18]23。实质法治观要求法治政府建设指标体系中应包含能够体现民主、服务、诚信、透明、效能、责任等法治价值的相关指标。由此可见,对两种不同范畴的法治政府内涵的把握将直接影响指标体系的包容度。

法治政府建设指标体系设计应该采用哪个范畴的法治政府内涵?杨小军提出:“法治政府,就只能是法治政府,而不是包罗万象的‘变形金刚’。”[19]他反对将服务政府、高效政府、廉洁政府、诚信政府、民主政府纳入法治政府的范畴,但这种观点面临着很大的质疑。法治发展至当下,单纯的形式法治显然过于偏狭了。我国的法治建设应以形式法治为基础,以实质法治为导向,坚持形式法治与实质法治的协调和统一[20]30。在中国全面建成小康社会、全面深化改革和全面推进依法治国的关键阶段,我们不仅需要一个“消极无为”的政府,使其权力限定在法律范围内;我们还需要一个积极有为的政府,在确保公共权力对公民权利的限制最小化的同时,致力于公共福利和人民利益的最大化[21]18。从已有的法治评估实践来看,指标体系的设计实际上也遵循着形式法治与实质法治相统一的原则。世界正义工程(WJP)通过其创立的法治指数第一次系统且全面地利用各种参数指标成功地衔接了形式法治与实质法治[22]27,我国香港与内地余杭法治指标体系的设计同样遵循了形式法治与实质法治协调统一的原则。因此,在法治政府建设指标体系设计中,不能忽视实质法治的内在要求,应尽量确保对现代法治政府内涵理解的全面性,这是实现指标体系科学性的关键。

(四)一个发展观的要求

中国法治在自然演进力和社会推进力的共同作用下正不断向前发展,这是一个不争的事实。这一事实使法治政府内涵出现了稳定性与发展性之争。当然,于法治政府建设指标体系的设计与适用而言,稳定性的意义极其重要,因为“历时性比较”客观上要求指标体系保持稳定。但只注重法治政府内涵的稳定性而无视其发展性,会导致据此设计的指标体系有可能缺乏应有的引导、预测、评价等功能优势,因此,必须慎重对待法治政府内涵的发展性。

三十多年来,中国法治一直处于缓慢曲折的发展之中。具体到法治政府建设,整个过程经历了四个阶段,即依法办事、行政管理法制化、依法行政以及法治政府[19]。从1984年彭真同志提出“依法办事”到2004年国务院提出法治政府建设目标,历时20年,这20年法治政府建设并不十分顺利。在1999年11月国务院正式颁布《关于全面推进依法行政的决定》之前15年左右的时间里,法治政府建设困难重重,发展缓慢;即便是1999年至2004年,因为法治政府的界限不清、目标不明,整个建设进程同样并不十分理想。在结合理论研究成果的基础上,2004年的《纲要》确立了“全面推进依法行政,经过十年左右坚持不懈的努力,基本实现建设法治政府的目标”,提出了“合法行政、合理行政、程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一”的基本要求,还设定了八项具体任务,为实务部门提供了前所未有的法治政府建设的细化标准与依据,对系统建设法治政府起到了极其重要的指引作用。自此,《纲要》成了实践领域界定法治政府内涵的主要依据,各地政府设定的法治政府建设任务与法治政府建设指标体系都充分证实了这一点。“就所设定的指标体系的架构而言,各地毫无例外地都按照《纲要》所规定的法治政府的7项内在标准进行展开。”[23]70

随着中国社会经济文化的发展,法治政府建设继续向前推进。特别是中共十八大设定了2020年基本建成法治政府的新目标以来,我国对法治政府建设又提出了更全面、更权威的一系列新要求,标志着我国法治政府建设进入到一个崭新的发展时期,也意味着法治政府内涵必定会有新的发展。十八届四中全会吸收理论研究的新成果,总结实践发展的新成就,对法治政府的内涵做出了更全面更清晰的界定。《法治决定》提出,各级政府必须坚持在党的领导下、在法治轨道上开展工作,加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府[24]。《法治决定》赋予了法治政府新内涵:强调开放式政府治理,强调价值化政府治理,强调过程化政府治理,强调给付性政府治理[25]。2015年底,国务院又印发了《法治政府建设实施纲要(2015—2020年)》(以下简称《纲要》),明确设定了“政府职能依法全面履行、依法行政制度体系完备、行政决策科学民主合法、宪法法律严格公正实施、行政权力规范透明运行、人民权益切实有效保障、依法行政能力普遍提高”七项法治政府建设的衡量标准。从法治的发展角度来看,法治政府的内涵并不是封闭的、僵化的,相反,随着法治政府建设的向前推进,需要相应的矫正与更新。法治政府内涵的发展性,客观要求在设计指标体系时除了遵循法理要求和《纲要》规定外,还应吸纳《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《改革决定》)、《法治决定》、《纲要》等新的纲领性文件对法治政府所赋予的新内涵,只有如此,才能确保据此设计的指标体系具有预期的功能优势。

二、法治政府建设指标体系的样本分析

构建法治政府建设指标体系的实践探索已经持续多年。例如,浙江余杭法治评估体系,包括法治政府指标体系,由余杭区委区政府委托浙江大学牵头开展合作研究,并请第三方进行评估。中国政法大学法治政府研究院组织的第三方评估是单纯的法治政府评估。目前,全国各地开展的法治政府评估多为政府内部的绩效考核,与第三方评估差异较大。内外部评估都为我国法治政府建设指标体系的构建提供了经验样本。

(一)地方政府评估的样本分析

国务院的《纲要》是地方政府设计法治政府建设指标体系的基本依据,但它本身并不是严格意义上的法治政府建设指标体系。浙江余杭开展的法治评估实践为地方政府构建法治政府建设指标体系提供了实践经验①2006年年初,当时由习近平主政的浙江发布了《中共浙江省委关于建设“法治浙江”的决定》,余杭区委区政府首先提出实施“法治余杭”,并与浙江大学法学院合作,共同探索建立“法治量化考核评估体系”,引起了各级领导的高度重视和社会的广泛关注。在评估体系出台并实施的基础上,余杭出炉了中国内地第一个“法治指数”。这一事件具有标志性意义。参见钱弘道《法治评估的实验——余杭案例》,(北京)法律出版社2013年版,第47页。,推动了理论和实务界对量化法治的深入探讨。在理论层面,也得益于一些学者的研究推动,如袁曙宏的《关于构建我国法治政府指标体系的设想》。在此背景下,2008年,深圳首先发布了《深圳市法治政府建设指标体系(试行)》,随后湖北、四川、广西、广东等地方政府也纷纷出台了自己的法治政府建设指标体系,呈现出全国普遍推行法治政府评估的现象②在法治政府建设指标体系设置的实践活动中,存在这样的现实情况,即各地对这种指标体系的称谓并不统一。有的地方将其称为“依法行政考核指标”,如广西、贵州、甘肃等地;有的地方将其称为“法治政府建设指标体系”,如深圳、广东、江苏等地;还有的地方将其称为“法治政府建设(依法行政)考核评价体系”,如浙江等地。这种称谓上的差异由历史与现实两方面原因造就,对各地指标体系设置并没有实质影响。根据法治政府建设这一共同目标,结合国务院2009年12月完成拟发而未发的《关于推行法治政府建设指标体系的指导意见(讨论稿)》,本文选用“法治政府建设指标体系”这一称谓。。笔者以各地法治政府建设指标体系为分析对象,选取江苏、贵州、甘肃与广东这四个相关信息公布较为全面的省份作为分析样本,对体制内法治政府建设指标体系进行利弊分析。

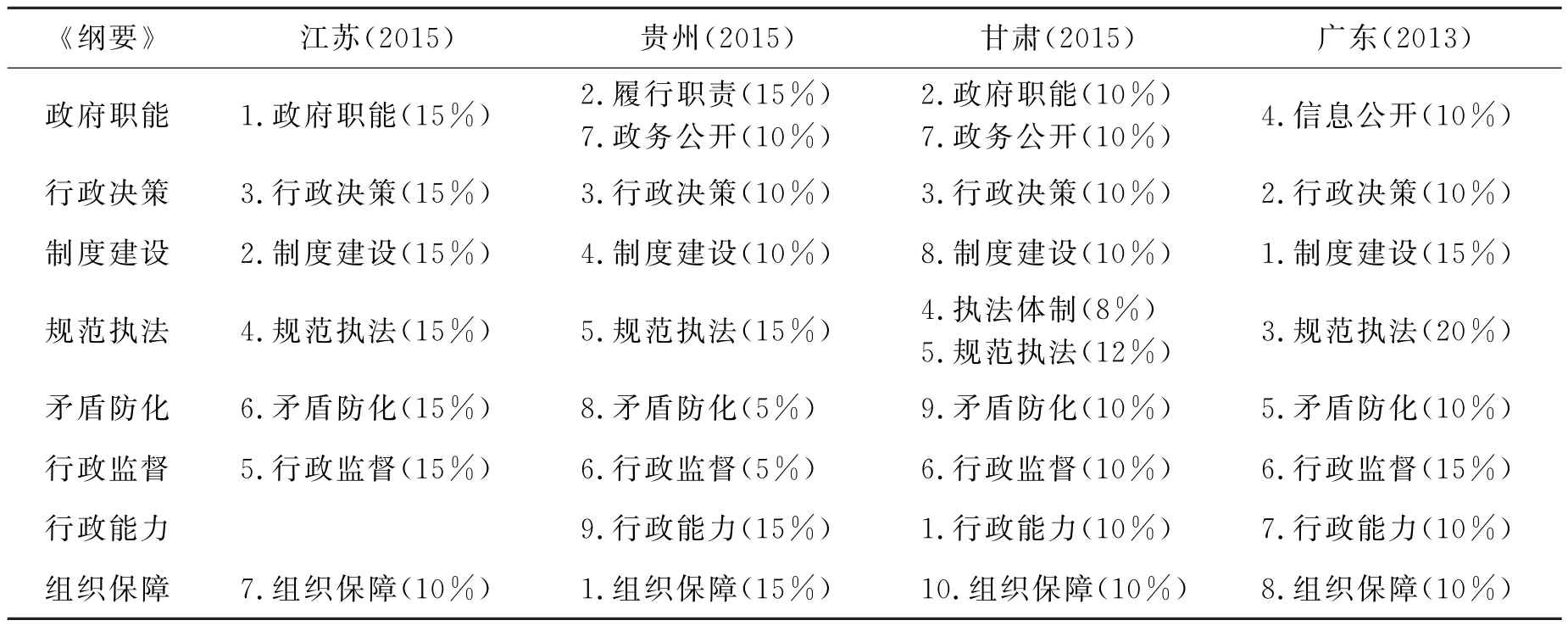

1.各地法治政府建设指标体系总体格局趋于一致

虽然《纲要》并非法治政府建设指标体系的顶层设计,但在缺乏专门顶层设计的现实境况下,地方政府普遍将《纲要》作为主要参考依据来设计自己的指标体系。这一现象通过比对《纲要》内容与各地一级指标便可一目了然,具体参见表1。江苏、贵州、甘肃与广东都将《纲要》中的“行政决策、制度建设、规范执法、矛盾防化、行政监督与组织保障”六项重要内容设为一级指标。虽然各地对《纲要》中的“政府职能”这项内容态度差异较大,但也只有广东较大程度上忽略了对这一内容的考核。在“行政能力”这项内容上,只有江苏没有单独列为一级指标,但将其作为二级指标归入“组织保障”的一级指标中。地方政府普遍依据《纲要》设置指标体系的做法,使各地法治政府建设指标体系在总体格局上呈现出趋同性。这一现象揭示了地方政府在指标体系设计中对顶层法治政府建设文件的高度重视。

表1 各地一级指标与《纲要》规定内容对比图

2.各地法治政府建设指标体系的内在逻辑并不统一

虽然各地法治政府建设指标体系大致格局相同,但各地在设计指标体系时明显采用了不同的内在逻辑。(1)从各地一级指标的位序安排来看,没有一个地方是完全按照《纲要》内容的先后顺序来设置的,也没有出现完全按照相同位序来安排一级指标的地方(参见表1)。以“制度建设”为例,广东将其放在第一位,江苏将其放在第二位,贵州和甘肃则分别将其置于第四位和第八位。同一项指标在不同地方的位序差异之大,明显体现出各地设置指标体系时的逻辑差异。(2)从一级指标数量与内容来看,江苏、贵州、甘肃和广东的一级指标分别设了7项、9项、10项、8项,没有一级指标总数完全相同者。相比其他三地,江苏缺少了“行政能力”指标,广东未设“政府职能”指标,甘肃则多了“执法体制”指标;相比江苏,其他三地多设了“政务公开”或“信息公开”指标。由此可见,指标体系设置的内在逻辑不同是造成各地指标体系差异性的关键因素,是体现整套指标体系设计原则与理念的重要方面。

3.各地法治政府建设指标赋值存在明显差异

各地法治政府建设指标的差异性不仅体现在指标设置本身,还体现在指标的赋值上(参见表1)。从一级指标赋值来看,虽然各地都采用了百分制,但不存在赋值上完全相同的地方。(1)从赋值规律来分析,各地采用了不同的赋值方法。江苏与甘肃基本采用了平均赋值的方法,江苏将“组织保障”之外的5项一级指标平均赋值15分,甘肃将“规范执法”与“执法体制”之外的8项一级指标平均赋值10分;贵州与广东采用了区别赋值的方法,贵州按5、10、15三档分值对一级指标分别进行赋值,广东则按10、15、20三档分值分别进行赋值。(2)从指标分值来分析,同一指标在不同地方的赋值也存在明显差异。“矛盾防化”与“行政监督”两项,江苏均赋值为15分,而贵州则是5分;“行政能力”与“组织保障”两项,贵州合计30分,而江苏则合计10分;“政务公开”或“信息公开”项,贵州、甘肃与广东都单列给了10分,而江苏却给了0分。指标赋值不仅体现了各指标的重要程度,也影响着法治政府建设的评估结果,其科学合理性值得重视。

(二)对中国政法大学法治政府研究院的样本分析

中国政法大学法治政府研究院试图提供一套“可以适用全国、覆盖全面、力求科学、注重操作、兼顾定性与定量评价的法治政府评估指标体系”[26]4。从2013年至今,中国政法大学法治政府研究院已连续三年在全国范围内开展法治政府建设评估。本文仅对其2013年的法治政府建设指标体系进行分析。

1.法治政府内在要求反映不够全面

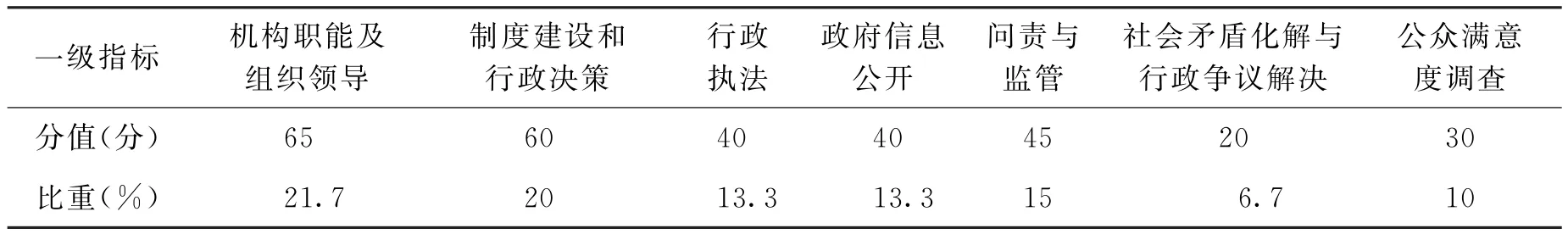

为突出可操作性,这套指标体系设置了较少数量的指标,由7项一级指标、30项二级指标、60项三级指标组成,相比地方政府,在指标体系的规模上有了很大的精简,具体参见表2。从社会学的角度看,一个指标体系的指标越少就越具有可操作性[27]5。特别是针对适用于全国的指标体系,如果容纳的指标数量过多,会因评测工作量巨大而不易实现。但是,不能因为过于强调可操作性而忽视指标体系的覆盖合理性。指标数量过少,必然会导致不能准确反映法治政府基本特征。

表2 各地法治政府指标体系指标数量统计单位:项

2.指标体系总体覆盖全面但细化层面有缺失

从一级指标来看,基本上涵盖了《纲要》中的“政府职能、行政决策、制度建设、规范执法、矛盾防化、行政监督与组织保障”这7项内容,具体参见表3。不仅如此,在其指标体系中还包括了一项十分醒目的“公众满意度”指标,这一指标主要从行政执法、行政服务、公众参与、政府信息公开四个方面来测评。但在二级和三级指标设置上过于简单、粗疏,难以充分反映一级指标的全貌,最终难免会影响法治政府评估结果的准确度。

表3 法治政府研究院法治政府一级指标及其分值、比重

3.每一项指标都以外部可观测性为前提

中国政法大学法治政府研究院作为第三方独立评估主体,所用数据并非由官方提供,主要是通过网络搜索、电话核实以及评估者亲身体验等方式获取。因此,它所设计的每一项指标都以外部可观测性为前提,这提高了法治政府评估结果的公信力,符合国际上的通行做法。但将官方数据完全排除在外,势必会降低评估结果的客观性,增大其主观性。同时,因为评估结论难以直接为官方采纳,评估结果的应用将受到局限,毕竟中国法治具有政府主导性。

4.基本采用平均赋值的方法

前6项一级指标下的三级指标绝大多数为平均每项5分,个别十分重要的三级指标给了10分或8分,如“是否建立了完备的规范性文件制定程序制度”与“执法流程细化及公开”是10分,“政府提供所申请信息的情况”则是8分;“公众满意度调查”由8个具体问题来反映,每个问题平均赋值3.75分。平均赋值方法简单易行,是法治政府建设指标体系权重设定的可取做法。

(三)两种实践体例的差异分析

以上两种实践体例的终极目标无疑都是推进法治政府建设,其设计依据主要是《纲要》等法治政府建设方面的纲领性文件。但一种具有官方性质,另一种则具有民间性质,这决定了两者的相同点少、差异处多。相同之处反映共识,而差异之处则反映问题的实质。对两种指标体系进行差异性分析,对两者在未来改进中互相取长补短显得尤为重要。

1.两种指标体系的性质不同

地方政府设计的指标体系,其数据主要来源于政府内部,侧重于内部评估;而中国政法大学法治政府研究院设计的指标体系,数据主要来自政府外部,侧重于外部评估。因为政府掌握着全面反映法治政府建设情况的大量数据,故内部评估必不可少;但政府为维护自身政绩有可能提供一些不实数据,因而内部评估会影响评估结果的准确性,伴生出评估公信力不足的问题。当然,外部评估也并非看上去那么完美,也有可能因为外部观测数据的局限而不能全面反映法治政府建设全貌。以中国政法大学法治政府研究院设计的“行政执法”这一一级指标为例,仅观测了执法主体的培训与清理情况,执法流程细化及公开情况,执法权力清单、案卷评查、违法行为投诉体验这几方面的网上信息,明显缺少了“行政执法和刑事司法衔接情况”、“执行行政裁量权基准情况”、“执法违反法定程序被诉情况”、“执行执法全过程记录情况”等更能反映执法全貌的关键信息,由此影响了评估结果的准确性。显然,单纯设定内部指标或外部指标都无法取得理想的测评结果。科学的做法是构建同时包容内外部指标的指标体系,并创设内外部数据测评的有利条件,使独立的第三方评估主体将内外部评估有机结合,才能实现更为理想的法治政府评估。

2.两种指标体系的设计功用不同

虽然地方政府与中国政法大学法治政府研究院在设计指标体系的目标上是一致的,即推进法治政府建设,但两者评估效果如何,还有待进一步考证。从理想层面看,地方法治政府的评估结果基于体制内的执行力优势,可以较好地实现指标体系的设计目标。但当前地方政府开展的法治政府评估成了政府内部政绩考核的工具,“部分建设举措停留于应付上级要求、显示‘政绩’上,不能有效提升行政权的规范程度”[28]。加之评估结果往往不对外公开且主要用于政府官员的奖惩与提拔,而不是真正用于改进法治政府建设的举措之上,导致指标体系设计初衷并没有很好地实现。反观中国政法大学法治政府研究院作为独立的第三方评估主体,在评估过程中确实可以发掘一些实质性问题,但由于缺乏体制内执行力的衔接,其评估结果在用于改进法治政府建设中存有先天障碍。综上所述,两种实践体例在功用设计上各有优势,但在评估目标的实现上都存在明显不足。

3.两种指标体系的适用范围不同

地方政府的指标体系设计实践具有区域性特征,而中国政法大学法治政府研究院的则具有全国普遍适用的特征。区域性法治政府建设指标体系无疑在本土的适用性更强,因为某些指标往往具有一定的地域特色,可以很好地与地方政府正在开展的法治政府建设重点工作相衔接。但它的缺陷也很明显,即评估结果只能进行历时性比对,无法实现不同区域间的横向比对,从而极大地限制了这种指标体系的功能发挥。中国政法大学法治政府研究院运用其设计的可以适用于全国范围的指标体系,在2013年对中国53个大城市进行了测评,2014年对100个大城市进行了测评,其评估结果引起了全国上下的关注。两者在适用范围上的差异引起了折中性思考,即采取全国适用但兼顾地方特色指标体系的设计。

4.两种指标体系的覆盖度不同

在法治政府内涵的呈现上,地方政府指标体系的覆盖度明显更大。指标体系的覆盖度越大就越能展示法治政府的内在要求,从而更准确地测评法治政府的建设情况。中国政法大学法治政府研究院设计的指标体系覆盖度较小,主要有两方面原因:其一,指标总量影响了覆盖度,虽然其指标体系在主要内容上并不比地方政府少,但指标总量仅有60个,远少于地方政府;其二,内部指标的缺少影响了覆盖度,由于不采用政府内部数据信息而单靠外部观测,只选取外部指标必然会弱化其覆盖度,从而造成不能理想呈现法治政府建设真实状况的问题。由此说明,法治政府建设指标体系在尽量精简的基础上,还必须保证合理的覆盖度,不能单纯追求测评的低成本,否则将产生测评失准的后果。

(四)两种实践体例共存的问题

1.指标体系的目标实现有待保障

两种实践体例对构建法治政府建设指标体系的理想目标都是明确的,即推进法治政府建设。但在实践中,指标体系功能优势得不到发挥或存在功能缺憾,都容易造成目标偏离。比如,地方政府具备适用法治政府评估结果以改进法治政府建设举措的执行力优势,但实践中并没有充分发挥这一优势;中国政法大学法治政府研究院因为不具备执行力优势,尽管其评估结果能够反映实质问题,但政府可能视而不见。如何保证推进法治政府建设这一目标的实现,是法治政府建设指标体系设计中必须认真对待的问题。

2.指标设计依据有待调整

基于《纲要》等法治政府建设文件的强执行力优势,两种实践体例都选择以此为据来设计自己的指标体系,在缺乏法治政府建设指标体系顶层设计的情况下,这原本是无可厚非的,但在实践中却产生了一些弊端。比如,因为《纲要》等纲领性文件没有充分展示法治政府的内在要求,以之为依据会使指标体系的功能优势无以彰显;不加修正地沿用《纲要》等纲领性文件内容做指标而导致指标体系的可操作性差;固守《纲要》等前期纲领性文件而忽视新近出台的重大文件,从而使指标体系不能反映顶层法治政府建设的新任务和新要求。基于此,法治政府建设指标体系的设计依据应该做出合理调整。

3.指标体系的实效性还有待加强

法治政府建设指标体系具有引导、评价、预测等功能,但当前无论哪种实践体例都未能充分展现这些功能优势,从而使其实效性大打折扣。实践中出现评估结果与被评估对象的法治政府建设实际水平相偏离的现象,就是这一问题最直观的反映。以中国政法大学法治政府研究院的实践为例,由于信息收集渠道匮乏而采用形式判断指标,仅根据“有无”、“是否”、“多寡”、“频次”等形式上的数据进行评价,而不触及相关制度与活动的实效,容易使一些在法治政府建设中存在形式主义的被评估主体也可能获得较高评价,从而出现评估结果与真实水平相背离的现象[29]59。因此,使指标体系能够最大限度地反映法治建设的实情是指标体系设置中需要突破的难题。

4.公众参与有待重视

德国评估学家施托克曼与梅耶提出评估具有民主宣传功能与合法性目的[30]7-8,公众广泛参与评估过程具有现实必要性,可以有效提高评估结果的公信力。但是,从地方政府的指标体系来看,除少数地方如广东、宁夏等地外,基本上缺少了公众参与这一环节。即使广东和宁夏在一级指标中设置了公众满意度这一考核标准,但因其比重过低,还发挥不了公众参与的实质影响力。相对而言,中国政法大学法治政府研究院的做法更值得借鉴,即在整套指标体系中专门设置了公众满意度这一一级指标,并给予10%的分值权重,以保证公众在法治政府评估中的参与度与影响力。

三、法治政府建设指标体系的重构

法治政府内涵的特征剖析及其指标体系的实践观察,为重构整套指标体系分别提供了理论导向和任务定位。在此基础上,需要结合法治政府评估的实际需求来完成整套指标体系的重构任务。法治政府建设指标体系的重构不仅需要确立宏观目标,还需设定基本逻辑框架,并依据合理的指标筛选和权重分配方法来进一步完成微观建设,这样才能系统地建构起整套指标体系。

(一)法治政府建设指标体系的重构目标

1.全国适用

为保证法治政府评估制度的功能发挥,我国需要出台一套国家层面的法治政府建设指标体系。虽然国务院法制办2009年制定过一份《关于推行法治政府建设指标体系的指导意见(讨论稿)》①国务院2009年出台的《关于推行法治政府建设指标体系的指导意见(讨论稿)》严格依据《纲要》的八项具体任务来设置指标体系。该《指导意见》虽然没有正式施行,但对地方政府设置法治政府建设指标体系起到了重要的指导作用。,但至今还未正式出台;在多年后的今天,该《指导意见》需要进行全面调整与修改。虽然实践领域已经普遍出现法治政府建设指标体系的实际应用,但其功能优势并未彰显。无论是在国际层面上将中国与西方国家以及日本、韩国等进行比较,还是在国内层面上对各省、各地区进行比较,法治评估都应建立在可比性的基础上[31]。但是,当前我国地方政府设计适用的指标体系明显缺乏横向可比性。近年来开展的地方法治政府评估基本上都以内部考核为目标,虽然指标体系的总体框架相似,但内部指标却有很大差异,只能用于本地区不同时期的法治水平考察,难以实现区域间的横向比较,更无法从整体上观测全国法治政府建设状况。虽然不能因此而完全否定其现实意义,但缺乏统一性与可比性的指标体系乱象百出。对基本的法治政府内涵,地方政府的认识就千差万别,更别说在指标体系的技术操作层面与复杂的后期评估环节了。基于全国范围内开展法治政府评估的实际需求以及地方开展法治政府评估的顶层依据要求,构建一套能够在全国普遍适用的指标体系已成为当前的紧迫任务。正如杨小军等所指出的:“没有国家层面的指导和推进,地方上无所适从,所以不少人呼吁法治政府指标体系建设从国家层面进行顶层设计。”[4]15“党的十八届四中全会关于法治政府建设目标的提出,法治政府建设指标体系要全面展开,条件成熟时可以由中央人民政府即国务院出台一个正式的《国务院办公厅关于推行法治政府建设指标体系的指导意见》也未尝不可。”[3]国家层面的法治政府建设指标体系具有统一性与权威性,可以实现全国各地法治政府建设情况的比较与衡量,也可以指引地方政府和社会组织在兼顾地方特色的基础上构建更具合理性的指标体系。

2.进路合理

目前法治政府建设指标体系构建存在两种进路:一种是以理论上概括的职权法定、程序正当、公开透明、诚实守信等法治政府内涵为依据,将其转化为评价指标,即价值性进路;一种是以我国法治政府建设的纲领性文件为参照,将其中提出的法治政府建设任务,择其要者转化为评价指标,即体制性进路[5]。当前,多数地方政府与社会组织采用后者。采用哪种进路较为合理,是法治政府建设指标体系构建所不能回避的问题。学界存在很多批判体制性进路的声音,主要认为相关纲领性文件仅仅是确立法治政府建设阶段性任务的依据,并不能全面呈现法治政府的内在要求,如果在这些文件的基础上设计指标体系,自然无法实现其设计目标。但是,这些秉持价值性进路的学者忽视了以下问题:第一,体制性进路实际上与价值性进路并不矛盾,相反是价值性进路的具体展现,因为法治政府建设的纲领性文件是在学理研究的基础上制定出来并用以指导实践的。第二,法治政府建设指标体系的功能要求更适于采用体制性进路。价值性进路所设置的指标体系体现的是法治政府建设的远期目标,而体制性进路体现的是近期目标,显然近期目标对政府更具现实引领意义。当然,不能因为采用体制性进路,而忽视整套指标体系全面反映法治政府内涵的这一基本要求。笔者认为,在采用体制性进路的前提下,应同时重视价值性进路下法治政府建设指标体系的理论研究,以检视两种进路下指标体系的差距。随着法治政府建设不断向前推进,应适时调整体制性进路下的指标体系,使其更接近价值层面的要求。

3.功能彰显

从宏观上讲,法治政府的指标体系通过变虚为实、变抽象为具体,并通过宏观与微观的结合,将法治政府的原则要求转化为易于操作、易于判别的具体标准,引导各级行政机关及其工作人员朝着一个共同的方向努力,形成推进法治政府建设的内在驱动力[32]75。这是人们对法治政府建设指标体系功能的美好期待。但实践中,内部评估中的弄虚作假使评估结果严重失准,不能真实反映法治政府建设的实际状况,自然也起不到推进法治政府建设的作用。因此,建立一套科学的指标体系,最大程度上消除政府造假应付的心理,已刻不容缓。否则,地方政府与第三方组织所开展的法治政府评估本质上将沦为浪费国家资财、毫无实际价值的活动。

功能彰显的指标体系应具有现实性。理论上,法治政府是一种价值指向,是人们渴望实现的法治目标之一。如果在此基础上构建法治政府建设指标体系,那只能是理想主义。在某种程度上,由于忽略了对法治的背景因素(制约因素)和成长环境的考量,法治理想主义的指数方案所折射的是一种发展中国家对法治急于求成的心理[33]2。由于脱离现实,这种理想的法治政府建设指标体系必然无法实现其推进法治政府建设的预期目标。此外,脱离现实的指标体系往往会表现出明显的形式主义,难以达到法治政府评估的目标与实际效果。如依法行政考核指标体系中的许多指标只能反映县级政府是否做了某方面的工作,而不能反映做得怎样或实际产生了怎样的效果。这样的考核容易助长依法行政中的形式主义,弱化考核对依法行政的实际推动作用[34]30。法治政府建设指标体系的构建只有结合当前的实际情况,才能成为地方政府可实际追求的目标,才能发挥其预想的实际功能。在使用定性评估的同时,也不能忽略定量指标的客观性价值;在强调全面评估的同时,也要根据我国当前法治政府建设规划确立重点指标;在评估地方政府法治政府建设开展情况的同时,也需评估其质量和效果。总之,只有紧密结合法治政府建设的实际情况,才能更好地发挥指标体系的应有功能。

4.公信力强

具有官方数据支撑的内部指标虽然可操作性强,但会引发对其“自说自话”的质疑,进而影响整套指标体系的公信力。因为在统计数据普遍缺失或失真,或获取成本过高的现实条件下,没有什么数据源比公众自身更了解自己需要什么样的“法治政府”[35]17。对政府的法治化水平,公众特殊的身份决定了他们即使不是最佳的评判者,也必定是最终的评判者[36]32。然而,从地方法治政府建设指标体系来看,湖北、苏州等多数地方并未设置社会公众满意度这一指标,辽宁、沈阳等地则仅有“代表满意率”和“委员满意率”指标,即使做得最好的广东、宁夏等地也仅在其三级指标中设了“公众满意度”指标。“地方法治评估偏离法治之处在于,将广大的公众参与法治建设的绩效评判排除在外,从而变成完全由党委和政府部门主观自主性的工作安排和目标考核,使得所谓的地方法治建设失去了根本的意义和价值。”[37]71打造一套具有较强公信力的法治政府建设指标体系,需要在一级指标中设置“公众满意度”并配给足够分值,直接引入社会公众对法治政府的评价以弥补内部指数的缺陷。

(二)法治政府建设指标体系的基本框架

法治政府建设指标体系不应杂乱无章,而应有合理的维度来展现其内在逻辑联系。法治政府建设指标体系的基本框架不仅能够将诸多指标规整成秩序井然的体系,还可以全面展现法治政府的内在要求,以确保指标体系覆盖度的合理性,由此决定了确立指标体系基本框架的意义所在。然而,从哪个维度来具体展现法治政府的内涵,仍然是一个存有争议的问题。付子堂等主张“文本、行动与观念”三维度说[38]140,朱景文主张“体系、能力与效果”三维度说[31],杨小军等主张“制度、行为、系统与效果”四维度说[39]68。以上维度各有特点及其合理性,但在进一步细化指标设置时,笔者认为上述维度都存在不能全面展现法治政府内在要求的局限。如果按“文本、行动与观念”维度来分类,“文本”主要容纳“行政立法”,“行动”主要容纳诸种行政行为,“观念”主要容纳“法治意识”,明显无法完全概括法治政府的内涵;如果按“体系、能力与效果”维度来分类,则关涉具体行政行为的诸多指标都难以安排;如果按“制度、行为、系统与效果”维度来分类,从行政管理学的角度来审视是具有合理性的,但从设计者的具体阐释来看,行政系统乃是立法、司法、护法、守法、学法各个层面的法治环境系统,并不是行政管理学层面的行政系统,由此造成了法治行政基础的缺乏,基本的“行政职能”、“组织保障”、“队伍建设”三方面指标都难以安排。学界对法治政府建设指标体系维度的设定尚不周全,需在现有研究基础上做修正性尝试,从而确定一个更理想的基本框架。

笔者提出“行政保障、行政行为与行政效果”这一观察维度。行政法律法规及规章、行政组织、政府职能、行政人员法治素养都属于依法行政保障的范畴,很大程度上影响着行政行为的规范度与行政效果的好坏,由此成为法治政府评估所必须考量的重要因素;行政行为是在行政保障基础上的进一步延伸,主要由行政决策、行政执法、行政监督、政务公开、社会矛盾防范化解这五方面的具体行政行为来表现,直接决定着行政效果,是法治政府评估中尤为重要的考量环节;行政效果是反映整个行政系统的依法行政效能与公众满意度的维度,能够从效果上展现法治政府建设中行政保障的充分与否以及行政行为的规范度。由此形成了行政保障为行政行为提供法律规范标准以及物质和意识上的保障条件,行政行为在行政保障的约束下规范实施,并与行政保障共同衍生行政效果的逻辑联系。在“行政保障、行政行为、行政效果”维度之下,结合前文对法治政府内涵的剖析以及指标体系构建的实践经验与教训,对法治政府作进一步解构,从而构建出以下法治政府建设指标体系的基本框架,具体参见图1。

图1 法治政府建设指标体系基本框架图

第一,法治政府建设离不开良好的行政条件的保障。其中,制度建设处于法治政府建设的最前沿,不仅是行政行为的直接依据,也是行政保障其他条件创设的根本。在此基础上,组织领导、政府职能、队伍建设分别从组织建构、职能优化、人才培育角度创设保障性条件。具体来说:(1)制度建设。只有提高行政立法质量,才能夯实依法行政基础。我国《宪法》与《立法法》明确规定了行政立法的重要地位,《法治决定》更是明确提出“加强和改进政府立法制度建设”。目前,无论地方政府还是社会组织,在其法治政府建设指标体系中都无一例外地设置了“制度建设”这一一级指标。(2)组织领导。它是“行政组织建设”与“依法行政组织保障”的合成指标,共同构成了法治政府建设的行政组织保障内容。《改革决定》提出的“优化政府组织结构”的任务和《纲要》做出的“组织领导和落实机制”的专章规定,分别为“行政组织建设”与“依法行政组织保障”纳入法治政府建设指标体系提供了依据。多数地方如北京、深圳、沈阳等都将“行政组织建设”设为专门的一级指标,而“依法行政组织保障”更是各地必备的一级指标。(3)政府职能。政府职能转变是行政体制改革的核心,为此十八届三中全会提出“加快转变政府职能”,十八届四中全会又进一步提出“依法全面履行政府职能”。当前法治政府建设指标体系的构建实践中,除广东、吉林外都将其作为重要指标。(4)队伍建设。该指标又称“依法行政能力建设”,是法治政府建设的人才保障机制。《法治决定》提出:“全面推进依法治国,必须大力提高法治工作队伍思想政治素质、业务工作能力、职业道德水准。”现存的法治政府建设指标体系中都设置了“队伍建设”这一考核内容,不仅如此,贵州、甘肃、广东等绝大多数地方都将其列为一级指标。

第二,法治政府建设的核心环节是行政行为规范。行政决策、行政执法、行政监督、政务公开、社会矛盾防范化解作为政府的具体行政行为,都应被纳入法治层面来审视与考核。具体来看:(5)行政决策。它既是行政管理的前提与依据,又是行政管理的核心。十八届三中全会提出“完善科学民主决策机制”,十八届四中全会更进一步提出“健全依法决策机制”,由此产生了各地均将其设为一级指标的现状。(6)行政执法。十八届三中、四中全会都确立了“深化行政执法体制改革”的法治任务,目标在于建立权责统一、权威高效的行政执法体制。实践中,绝大多数地方的指标体系中都包含了“行政执法”这一一级指标,不仅如此,很多地方如贵州、甘肃、广东等地还给予了相对其他一级指标更高的分值权重。(7)行政监督。不仅我国《宪法》《行政监察法》《审计法》等法律法规对方方面面的行政监督做出了明确规定,十八届四中全会也明确提出,“强化对行政权力的制约和监督”。当前法治政府建设指标体系中都包含了“行政监督”这一一级指标。(8)政务公开。十八届四中全会强调“全面推进政务公开”。当前法治政府建设指标体系中基本包含了“政务公开”这一指标,区别在于指标名称与级别不同。北京、吉林、贵州、甘肃、江苏等地将其命名为“政务公开”,而广东、深圳、沈阳、苏州等地则将其命名为“政府信息公开”。(9)社会矛盾防范化解。十八届三中全会提出了“创新有效预防和化解社会矛盾体制”的任务,十八届四中全会进一步提出了“健全社会矛盾纠纷预防化解机制”的任务,为此各地法治政府建设指标体系中都设置了“矛盾防化”这一一级指标。

第三,法治政府建设要强调实效,行政效果指标负责从整体上反映行政保障与行政行为规范的实效性。行政效果包含行政效能与公众满意度两项指标。行政效能主要通过行政系统内部的统计数据来反映法治建设的实际效果;公众满意度则通过行政系统外部的公众感知来反映法治建设的实际效果。实践中,行政效能指数在各地已普遍运行,为法治政府建设的效能考察提供了参考性经验;目前公众满意度被列入法治政府建设指标体系的情况虽不普遍,但也已有实践探索可供借鉴。广东与宁夏两地在各项一级指标中设有公众满意度指标,中国政法大学法治政府研究院更是专门设置了在总分值中占10%的公众满意度指标。

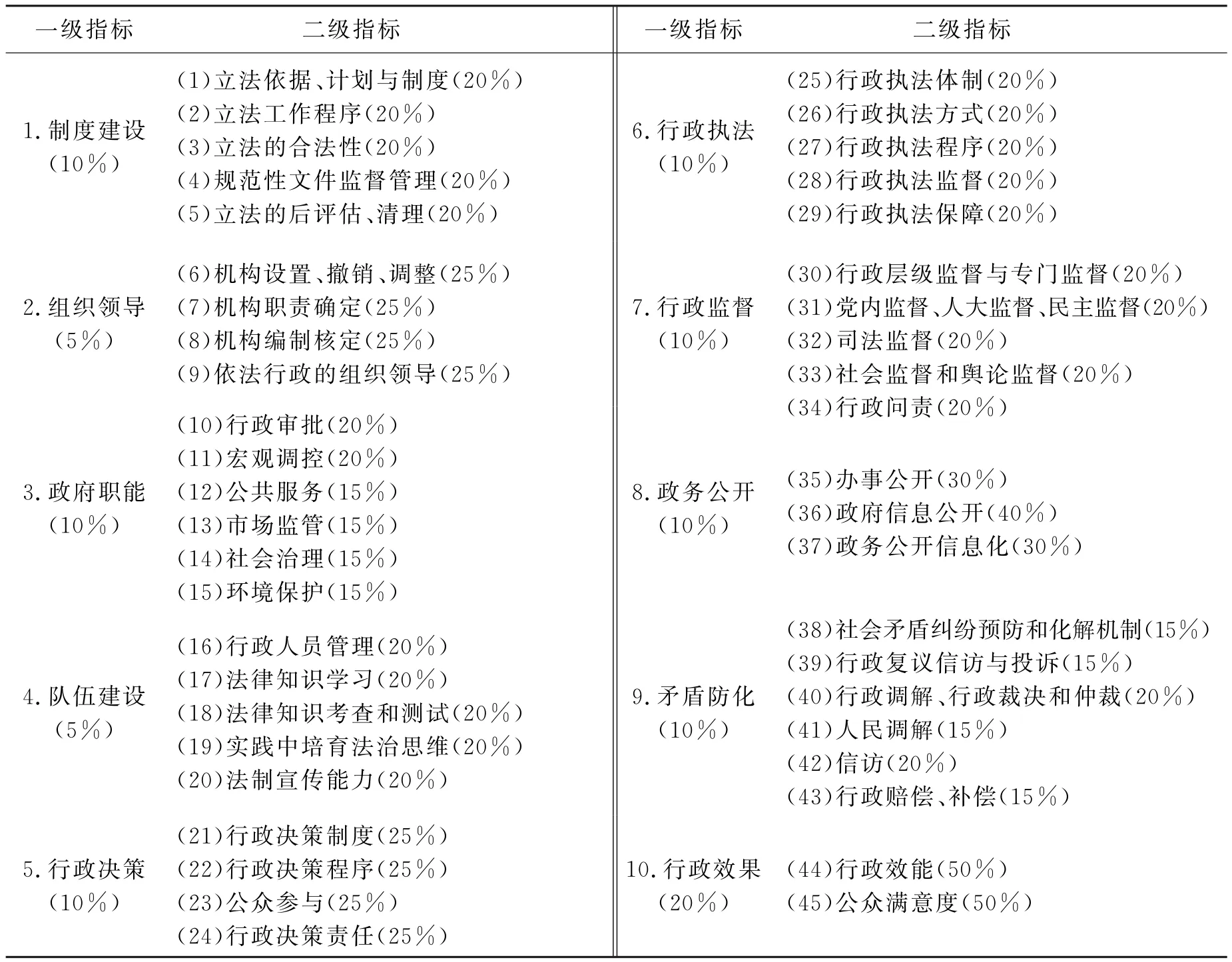

(三)法治政府建设指标体系的权重分配

在法治政府建设一级指标项下,依据导向性与可操作性原则进一步细化整套指标体系。在此基础上,结合平均与有区别的两种赋值法,采用德尔菲法对指标体系进行权重分配,从而形成了整套系统的法治政府建设指标体系。详见表4。

表4 法治政府建设指标体系表

以上法治政府建设指标体系具有以下特点:

1.测评重点向行政行为适当倾斜。尽管行政保障是行政行为规范的前提和基础,其重要性不言而喻,但因为往往不直接作用于行政对象,其非法治化现象所产生的不利影响相对而言不太明显和突出。而在法治政府建设中,对行政行为加强规范见效更快。因此,在法治政府建设指标体系的设置实践中,普遍选择向行政行为适当倾斜。笔者在肯定这一做法的同时又做了适当修正。对行政决策、行政执法、行政监督、政务公开、矛盾防化这五项行政行为的赋值总权重高达50%,而对制度建设、组织领导、政府职能、队伍建设这四方面行政保障的赋值总权重达到30%;但在行政保障中根据不同指标的重要程度进行分别赋值,制度建设与政府职能分别赋值10%,组织领导与队伍建设则分别赋值5%。这种适当向行政行为倾斜的考核标准设计,既有利于对行政行为的合法性引导,也兼顾了依法行政的重要保障条件。

2.测评内容包括形式与效果。虽然法治政府建设不能急功近利,但也不能完全不讲究实效。为防止法治政府建设陷入形式主义的泥潭而难以取得实质性进展,在法治政府评估中既要纳入“政府做了什么”的指标,也要纳入“政府做得怎么样”的指标,进行形式与效果的全面测评。基于此,笔者设置了“行政效果”这一一级指标,并给予20%的分值权重,通过法治政府建设的表现形式与实际效果综合反映其实际成效。

3.测评方式兼容内外部性。鉴于实践中地方政府开展的单纯内部评估公信力不足的问题,适当引入社会公众参与法治政府评估是一个合理的选择。笔者在设置法治政府建设指标体系时,除了内部性指标外,还专门设置了“公众满意度”这一指标,并给予10%的分值权重。这一权重设置既考虑了公众参与的重要性,也考虑了公众参与能力的局限性。随着公民法治素养与参与意识的提高,指标体系中“公众满意度”的分值权重还可以适当提高。

四、结 语

评估机制在法治政府建设中的应用效果,很大程度上取决于指标体系的科学程度。指标体系的科学性首先建立在厘清法治政府内在要求这个基础上。通过量化分析跳出定义困境,遵循整体法治观,强调形式法治与实质法治的辩证统一,符合发展观的要求,这是把握现代法治政府内涵的关键。实践经验也不容忽视。地方政府与中国政法大学法治政府研究院设计的指标体系,在性质、功用、适用范围、覆盖度上都有明显差异,共同反映了指标体系存在的问题:目标实现有待保障、设计依据有待调整、实效性有待加强、公众参与有待重视。基于理论与实践分析,本文以全国适用、进路合理、功能彰显、公信力强为目标,以行政保障、行政行为与行政效果为基本框架,设计出制度建设、组织领导、政府职能、队伍建设、行政决策、行政执法、行政监督、政务公开、社会矛盾防范化解、行政效果10项一级指标。结合科学的指标设置原则与赋值方法,进一步细化指标体系并赋值,从而构建起完整的指标体系。法治政府建设指标体系的设计难度不小,既需要深入的理论探讨,更需要细致的实践调研,只有将理论与实践研究有机融合起来,才有可能制订出兼具理论合理性与现实可操作性的指标体系。制订和修改完善法治政府建设指标体系自始至终都要重视跨学科研究。法治政府建设指标体系是一个不断完善的过程。随着法治政府建设指标体系的具体应用和推广,各种新的问题会逐渐出现,各地政府和研究者要及时分析问题,修改完善指标。

[1]钱弘道、王朝霞:《论中国法治评估的转型》,《中国社会科学》2015年第5期,第84-105页。[Qian Hongdao &Wang Zhaoxia,″Transforming the Evaluation of the Rule of Law,″Social Sciences in China,No.5 (2015),pp.84-105.]

[2]张德淼、李朝:《中国法治评估指标体系的生成与演进逻辑》,《理论与改革》2015年第2期,第126-133页。[Zhang Demiao&Li Zhao,″The Generating and Evolving Logic of the Indicators System of the Evaluation of the Rule of Law,″Theory and Reform,No.2(2015),pp.126-133.]

[3]汪全胜:《法治指数的中国引入:问题及可能进路》,《政治与法律》2015年第 5期,第 7-12页。[Wang Quansheng,″China Bringing in Index of the Rule of Law:Problems and Possible Accesses,″Political Science and Law,No.5(2015),pp.7-12.]

[4]杨小军、陈建科:《完善法治政府指标体系研究》,《理论与改革》2013年第6期,第13-17页。[Yang Xiaojun &Chen Jianke,″On Improving the Indicators System of Government by Law,″Theory and Reform,No.6 (2013),pp.13-17.]

[5]王敬波:《法治政府的评估主体、指标与方法》,《改革》2014年第9期,第23-26页。[Wang Jingbo,″On the Evaluating Subject,Indicators and Methods of Government by Law,″Reform,No.9(2014),pp.23-26.]

[6]王成义:《深圳市建立法治政府研究》,北京:中国法制出版社,2010年。[Wang Chengyi,On Constructing Government by Law in Shenzhen,Beijing:China Legal Publishing House,2010.]

[7]戢浩飞:《量化法治的困境与反思》,《天津行政学院学报》2014年第4期,第 66-73页。[Ji Haofei,″The Plight of Quantified Rule of Law and Rethinking,″Journal of Tianjin Institute of Public Administration, No.4(2014),pp.66-73.]

[8]钱弘道、戈含锋、王朝霞等:《法治评估及其中国应用》,《中国社会科学》2012年第4期,第 140-160页。[Qian Hongdao,Ge Hanfeng&Wang Zhaoxia et al.,″Assessment of the Rule of Law and Its Application in China,″Social Science in China,No.4(2012),pp.140-160.]

[9]张志铭、廖奕、林海:《“量化法治”的实践之道》,《检察日报》2013年7月16日,第3版。[Zhang Zhiming, Liao Yi&Lin Hai,″The Way of Practice of′Quantified Rule of Law′,″Procuratorate Daily,2013-07-16, p.3.]

[10]张志铭、于浩:《共和国法治认识的逻辑展开》,《法学研究》2013年第3期,第3-16页。[Zhang Zhiming& Yu Hao,″The Logic Unfolding of Understanding of Republic Rule of Law,″Chinese Journal of Law,No. 3(2013),pp.3-16.]

[11]风笑天:《社会研究方法》,北京:中国人民大学出版社,2001年。[Feng Xiaotian,Social Research Methods, Beijing:China Renmin University Press,2001.]

[12]汪波:《中国法治政府建设的基本逻辑》,北京:北京师范大学出版社,2010年。[Wang Bo,The Basic Logic of the Construction of Government by Law,Beijing:Beijing Normal University Publishing Group,2010.]

[13]卓泽渊:《论法治的整体性》,《现代法学》2003年第2期,第11-17页。[Zhuo Zeyuan,″Observation on the Entirety of Government by Law,″Modern Law Science,No.2(2003),pp.11-17.]

[14]石文龙:《法律变革与“中国法”的生成》,北京:中国法制出版社,2013年。[Shi Wenlong,Law Reform and the Creation of Chinese Law,Beijing:China Legal Publishing House,2013.]

[15]何海波:《行政法治,我们还有多远》,《政法论坛》2013年第6期,第25-43页。[He Haibo,″The Rule of Administrative Law,How Far We Are from It,″Tribune of Political Science and Law,No.6(2013), pp.25-43.]

[16]杨解君:《法治建设中的碎片化现象及其碎片整理》,《江海学刊》2005年第 4期,第 107-111页。[Yang Jiejun,″The Fragment Phenomenon and Settling in the Construction of Rule of Law,″Jianghai Academic Journal,No.4(2005),pp.107-111.]

[17][英]威廉·韦德:《行政法》,徐炳译,北京:大百科全书出版社,1997年。[H.W.R.Wade,Administrative Law,trans.by Xu Bing,Beijing:Encyclopedia of China Publishing House,1997.]

[18]陈洪波:《法治政府建设理论与实务》,武汉:湖北人民出版社,2010年。[Chen Hongbo,The Theory and Practice of the Construction of Government by Law,Wuhan:Hubei People’s Publishing House,2010.]

[19]杨小军:《论法治政府新要求》,《行政法学研究》2014年第 1期,第42-44页。[Yang Xiaojun,″On New Requirements of Government by Law,″Administrative Law Review,No.1(2014),pp.42-44.]

[20]袁曙宏、韩春辉:《社会转型时期的法治发展规律研究》,《法学研究》2006年第4期,第 19-38页。[Yuan Shuhong&Han Chunhui,″The Law Development of the Rule of Law in Transformation Period of Society,″Chinese Journal of Law,No.4(2006),pp.19-38.]

[21]汪习根:《法治政府的基本法则及其中国实践》,《理论视野》2015年第1期,第18-21页。[Wang Xigen,″The Ground Rule of Government by Law and Practice in China,″Theoretical Horizon,No.1(2015),pp.18-21.]

[22]李蕾:《法治的量化分析》,《时代法学》2012年第2期,第25-30页。[Li Lei,″Quantitative Analysis of the Rule of Law,″Presentday Law Science,No.2(2012),pp.25-30.]

[23]陈柳裕:《法治政府建设指标体系的“袁氏模式”:样态、异化及其反思》,《浙江社会科学》2013年第12期,第69-77页。[Chen Liuyu,″The′Yuanshi Pattern′of Indicators System of Construction of Government by Law:Model,Alienation and Rethinking,″Zhejiang Social Sciences,No.12(2013),pp.69-77.]

[24]黄学贤:《法治政府的内在特征及其实现》,《江苏社会科学》2015年第1期,第2-3页。[Huang Xuexian,″The Internal Features of Government by Law and Its Realization,″Jiangsu Social Sciences,No.1(2015), pp.2-3.]

[25]关保英:《论法治政府的新内涵》,《南京社会科学》2015年第1期,第22-28页。[Guan Baoying,″On the New Connotation of Government by Law,″Nanjing Social Sciences,No.1(2015),pp.22-28.]

[26]“中国法治政府评估”课题组:《中国法治政府评估报告(2013)》,《行政法学研究》2014年第1期,第3-10页。[Project Team of Assessment of Government by Law in China,″Assessment Report of Government by Law in China(2013),″Administrative Law Review,No.1(2014),pp.3-10.]

[27]钱弘道主编:《中国法治增长点:学者和官员畅谈录》,北京:中国社会科学出版社,2012年。[Qian Hongdao(ed.),The Growth Points of China Rule of Law:The Talking Record of Scholars and Officials,Beijing:China Social Sciences Press,2012.]

[28]马怀德:《法治政府建设要警惕形式主义》,《人民日报》2014年4月28日,第5版。[Ma Huaide,″The Construction of Government by Law Should Be Wary of Formalism,″People Daily,2014-04-28,p.5.]

[29]赵鹏:《从评估数据析法治政府建设中形式主义表现及其根源》,《中国政法大学学报》2014年第 4期,第56-62页。[Zhao Peng,″Analyzing the Formalism and Its Roots in the Construction of Government by Law with the Evaluation Data,″Journal of CUPL,No.4(2014),pp.56-62.]

[30][德]赖因哈德·施托克曼、沃尔夫冈·梅耶:《评估学》,唐以志译,北京:人民出版社,2012年。[R. Stockmann&W.Meyer,Valuation,trans.by Tang Yizhi,Beijing:People’s Publishing House,2012.]

[31]朱景文:《法治的可比性及其评估》,《法制与社会发展》2014年第5期,第71-73页。[Zhu Jingwen,″The Comparability of the Rule of Law and Evaluating,″Law and Social Development,No.5(2014),pp.71-73.]

[32]戢浩飞:《法治政府指标体系研究》,《行政法学研究》2012年第 1期,第 74-82页。[Ji Haofei,″On Indicators Systems of Government by Law,″Administrative Law Review,No.1(2012),pp.74-82.]

[33]蒋立山:《中国法治指数设计的理论问题》,《法学家》2014年第1期,第1-18页。[Jiang Lishan,″On the Theoretical Design of China’s Rule of Law Index,″Jurists Review,No.1(2014),pp.1-18.]

[34]姚锐敏:《县级政府依法行政动力系统存在的主要问题及改善途径》,《政治学研究》2014年第5期,第25-36页。[Yao Ruimin,″The Major Problems in the Power System of Law-based Administration of Government in County-level Government and Ways of Improvement,″Journal of Political Sciences,No.5(2014),pp.25-36.]

[35]郑方辉、周雨:《法治政府绩效满意度实证研究》,《广东行政学院学报》2013年第6期,第16-21页。[Zheng Fanghui&Zhou Yu,″The Empirical Research on the Performance Satisfaction of Government by Law,″Journal of Guangdong Institute of Public Administration,No.6(2013),pp.16-21.]

[36]汤梅、申来津:《法治政府测评指标设计及其操作实务》,《湖北社会科学》2009年第 4期,第 31-34页。[Tang Mei&Shen Laijin,″On the Indicators Design of Government by Law and Its Operating Practice,″Hubei Social Sciences,No.4(2009),pp.31-34.]

[37]倪斐:《地方先行法治化的基本路径及其法理限度》,《法学研究》2013年第5期,第63-74页。[Ni Fei,″The Fundamental Path of Realizing Rule of Law in Advance in the Local Governments,″Chinese Journal of Law,No.5(2013),pp.63-74.]

[38]付子堂、张善根:《地方法治建设及其评估机制探析》,《中国社会科学》2014年第11期,第123-143页。[Fu Zitang&Zhang Shan’gen,″Building the Rule of Law at Local Level,with an Analysis of Its Evaluation Mechanisms,″Social Sciences in China,No.11(2014),pp.123-143.]

[39]杨小军、宋心然、范晓东:《法治政府指标体系建设的理论思考》,《国家行政学院学报》2014年第1期,第64-70页。[Yang Xiaojun,Song Xinran&Fan Xiaodong,″Theoretical Thinking of the Foundation of Indicators System of Government by Law,″Journal of Chinese Academy of Governance,No.1(2014),pp.64-70.]

Building an Indicators System for the Construction of Government by Law in China

Qian Hongdao Fang Guirong

(Guanghua Law School,Zhejiang University,Hangzhou310008,China)

The Third Plenary Session of the 18th Central Committee of CPC put forward the important task of″setting up a scientific indicators system for the construction of rule of law.″″The indicators system for the construction of government by law″(the ISCGL)involves various aspects of the indicators system of the construction of rule of law,and the task of its construction is urgent and arduous.Though local governments and academics have commenced corresponding researches and practices and gained some experience,the current indicators systems are still imperfect,and none can guarantee such favorable assessment results as to be promoted or applied on a nationwide scale.Under this background,it is urgent to build a scientific and systemic indicators system for the construction of government by law.

The idea of″government by law″is the foundation of the construction of ISCGL.To improve the ISGLC requires further analysis of the connotative characteristics of government by law and aclearer demarcation of its controversial boundaries.To understand the connotation of government by law,it is essential to avoid the definition plight through quantitative analysis,harbor a holistic view of the rule of law,emphasize the dialectical unity of the formal and the essential aspects of the rule of law and embrace the outlook of development.

Practical experiences should not be ignored.Based on the practice of″the assessment of rule of law in Yuhang District of Zhejiang Province″and theoretical preparation of academics,the local governments and the Research Institute of Government by Law of CUPL commenced their practical exploration.The samples of local governments show that although the overall pattern of the indicators systems in different regions is uniform,their paths of internal logic are not. Furthermore,the indicator scores show significant differences.The samples of Research Institute of Government by Law of CUPL indicate that the intrinsic requirements of government by law are not fully reflected:the indicators system has comprehensive coverage,but is still not well elaborated;every indicator depends on external observability;and the method of average assigning score is generally used.The two types of indicators system have obvious differences in the nature,function,scope and coverage,which reveal the common problems of these indicators systems:more works should be done to achieve the goals;their design idea needs to be readjusted;their effectiveness needs to be improved;and more attention should be paid to public participation.

Based on the theoretical and practical analysis,with national applicability,reasonable access,prominent functionality and high credibility as the goals,and with administrative support,administrative behaviors and administrative effect as the basic framework,we designed ten first-class indicators,namely system construction,organization and leadership,government functions,team construction,executive decision,administrative enforcement,administrative supervision,making government affairs public,precaution against and resolution of social conflicts and administrative effect.Combined with the principles of designing scientific indicators and assigning scores,we constructed the whole indicators system.Naturally,no indicators system is perfect,and it involves a process of constant improvement.The problems which appear in its application and timely analysis and modification will gradually improve the scientific indicators system of the construction of government by law.

rule of law practice;evaluation of the rule of law;construction of government by law;indicators system

10.3785/j.issn.1008-942X.CN33-6000/C.2016.04.254

2016-04-25 [本刊网址·在线杂志]http://www.journals.zju.edu.cn/soc

[在线优先出版日期]2016-06-28 [网络连续型出版物号]CN33-6000/C

国家“2011计划”司法文明协同创新中心资助项目;教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(13JZD011);国家社会科学基金重点项目(13AFX012)

1.钱弘道(http://orcid.org/0000-0002-6093-5209),男,浙江大学光华法学院教授,博士生导师,法学博士,主要从事比较法治、法律经济学、金融法研究;2.方桂荣(http://orcid.org/0000-0002-3870-6944),女,浙江大学光华法学院博士后研究人员,浙江师范大学副教授,主要从事法治政府、经济法、金融法研究。