三耕堂艺话—实践(四)

2016-06-06程伟

程 伟

三耕堂艺话—实践(四)

程 伟

学习书法应该选择合乎自己心意的那一碑,那一帖。

○历来许多书家主张“笔笔中锋”,认为中锋写出来的笔画光润浑厚,血肉充实,并喻为“锥画沙”。实际上,侧锋在书法中也自有功用,王羲之《兰亭》中常见侧锋。侧锋能使笔画锋棱外露,刚劲犀利,清晰生动,神采飞扬。当然不可久侧,久侧便成偏锋,枯涩偏薄,属病态笔画。再有篆隶还是应以中锋为主,尽量少用侧锋。

○一碑一帖,适合我,不一定适合你,学习书法应该选择合乎自己心意的那一碑,那一帖。

○学习书法临摹古代名迹是主要途径,游历与观摩是辅助手段。学习绘画,临摹是“流”,“源”在大自然中。

○黄山谷《论书》有“字中有笔,如禅家句中有眼,直须具此眼者,乃能知之。凡学书,欲先学用笔”。黄山谷在这里强调了学习书法要善于掌握用笔之“技”,这就像学习禅诗需掌握“诗眼”一样,可见学习书法过程中用笔的重要性。

○王铎书法继承了米芾用笔的特点,从平和温润逐步转向了刚健挺拔,以中锋行笔,八面出锋。圆转中折笔,含蓄中张扬。

○习小楷得方整易,欲灵动难,得“隶”味更难,故习小楷定当入“晋”。

○书法创作中墨法技巧颇多,古人有墨分五色之说,一般分浓墨、淡墨、涨墨、枯墨、渴墨。利用墨色的转换,可以使作品产生节奏感。

○书法忌状如算子的匠字,沈曾植《海日楼札记》中有:“算子指其平排无势耳,识得笔法,便无疑已。”沈氏说得非常明白,状如算子的匠字,错不在横平竖直,而错在笔势也平,流于排布。要使笔势上见波澜,根本还在笔法精通。并不在故意横歪竖倒,也不应满足于表面化的横平竖直。

○王羲之《笔势论》中说:“始书之时,不可尽其形势,一遍正手脚,二遍少得形势,三遍微微似本,四遍加其遒润,五遍兼加抽拔。如其生涩,不可便休,两行三行,创临惟须滑健,不得计其遍数也。”这说的是对临帖的要求。笔墨的精练与醇厚是需要日复一日的练习、积累、总结,循环往复,螺旋上升。

○蔡邕《九势》中说:“书有二法,一曰疾,二曰涩。得疾涩二法,书妙尽矣。”“疾”,指用笔纵横挥洒,表现为速度感,是书写者一种痛快的表达方式;“涩”,指用笔的“入木三分”“力透纸背”,表现为力感,是书写者一种沉着的表达方式。“疾”“涩”的适度使用,就是书写者沉着痛快的情感表达。

○东坡《送参廖师》中有句云:“静故了群动,空故纳万境。”书法创作中需要处理好这样的“动和静”“空和有”的矛盾。

○甲骨文见刀不见笔,学习甲骨文,要注意赋予线条以笔意。书写时行笔要中锋为主,忌轻滑,宜沉厚,线条应瘦硬、劲挺、爽利,学习甲骨文,可借鉴金文或小篆笔法。

○沈曾植《海日楼札丛》有云:“唐有经生,宋有院体,明有内阁诰敕,明季以来有馆阁体,并以工整专长。名家薄之于算子之诮……算子指其平排无势耳,识得笔法,便无疑已。”沈曾植在这里告诉我们,状如算子的匠字,错不在横平竖直,而在于缺乏笔势,因此,要使笔势上见波澜,根本的还是要解决笔势问题。但应该注意的是,创作时,不能为笔势故意横歪竖倒。

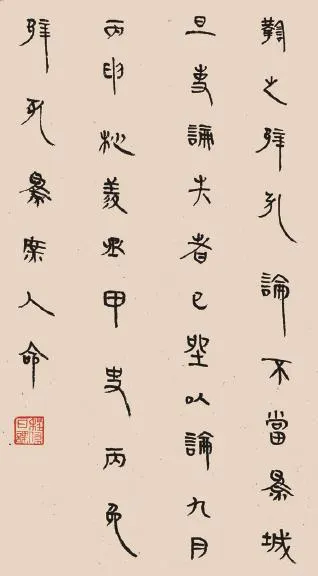

节临《龙岗秦简》

○王羲之在《书论》中说:“凡书,贵于沉静,令意在笔先,字居心后,未作之始,结果成矣。”说的是“意在笔先”的书法观念,因此,观羲之书作,呈现的是一种理性的意境,表现在创作中,是不激不厉、志气平和,用笔讲求法度,布局讲求和谐,意境讲求中和。

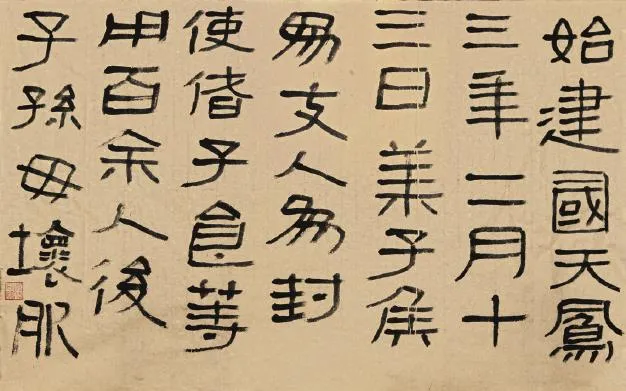

节临《秦诏版》

○黄庭坚《李白忆旧游诗卷》线条丰富,以中锋为基调,掺以篆隶笔意,使转中加入提按、向背、起倒等动作,长笔画不同于怀素的平滑、单调线条,融波曲、动荡笔法,增加了线条的节奏感,用笔迟涩,线条逆势。结体中宫紧结,四周开张,如长枪大戟,疏密对比强烈,视觉效果突出。

○在行书、草书创作时,运笔可以是疾速的,也可以是慢速的。当代草书大家林散之,作书时运笔速度就非常徐缓,但其作品效果却腾挪跌宕、飘飘欲仙。因此,“匆匆不暇,草书”也好,“匆匆,不暇草书”也罢,只要能够达到最终效果,不必各执一词。

○书法创作过程中的节奏性,是指运笔动作的疾徐变化性,存在于以下情形:以疾为主,这方面的代表,行书当推以“刷字”自称的米芾;草书则不胜枚举,以怀素最甚。在《自叙帖》中,怀素曾引用别人形容自己的运笔动作疾速的诗句:“粉壁长廊数十间,兴来小豁胸中气,忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字。”

○从临帖到出帖是每个书家的必经之路。当对某个字帖的临习有一定基础后,便可有意识地尝试融入到创作之中。可以集字进行创作,也可以找一些与原帖字形结构差不多的内容,嫁接进行创作,找到笔意与章法的感觉。最后,选取与原帖无关的内容进行创作,做到化前人笔为我所用的境界。

○《笔阵图》有语:“有心急而执笔缓者,有心缓而执笔急者。若执笔近而不能紧者,心手不齐,意后笔前者败;若执笔远而急,意前笔后者胜。”这段话告诉我们一个道理,写字执笔与心情有关,心手相畅对写好书法非常重要。

○《笔阵图》有云:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉;多骨微肉者谓之‘筋书’,多肉微骨者谓之‘墨猪’;多力丰筋者圣,无力无筋者病。”叙述了在书法创作中,用笔与用墨的关系,表现出来的就是线条的质量。

○人们常说好的书法是“一气呵成”,它并非是要书写者在创作时屏住呼吸一口气写完,而是说整篇书法从第一笔到最后一笔,气脉相连、不可中断,这也是刘熙载所说的“章法要变而贯”。变,就是笔画与字势要千变万化;贯,就是无论怎样变化,要整体贯气。

○东汉蔡邕提出的“欲书先散怀抱”,阐述了书法创作心态。南齐王僧虔以“心手达情”来强调书法的神采。至唐代,孙过庭在《书谱》中明确提出了“达其情性,形其哀乐”的观点。书家在创作中表达、体现作者的个性与情感,即是其所说的表情说。

○启功在《论书绝句》中讲道:“用笔何如结字难,纵横聚散最相关。”初学书法时,有“米字格”“田字格”和“九宫格”的纸质形式,其中“格”就是坐标。根据字在坐标中的位置,进行临摹,增加对字所在位置的记忆,把前人积累的“美”的经验临摹下来,达到没有坐标的临摹,就掌握了字体的间架结构。

○冯班《钝吟书要》云:“学草书须逐字写过,令使转虚实一一尽理,至兴到之时,笔势自生。大小相参,上下左右,起止映带,虽狂如旭、素,咸臻神妙矣。古人醉时作狂草,细看无一失笔,平日工夫细也。此是要诀。”能慢才能快,能工才能纵。草书技法有两难,一是草法,二是快速中不失点画分明,这都离不开平日的细致功夫。

○刘熙载在《艺概·书概》中说:“要笔锋无处不到,须是用逆字诀。勒则锋右管左,努则锋下管上,皆是也,然亦只暗中机括如此,着相便非。”刘熙载这段话表明,逆锋行笔是暗中机关,也就是指书家有逆的意识,但不可过分执着,时时处处逆向而行。

○刘熙载在《艺概·书概》中说:“与天为徒,与古为徒,皆学书者所有事也。天,当观于其章;古,当观于其变。”这段文字刘熙载指出了学习书法的两条途径,即向自然界和古人学习。汉字是象形的,其产生源于自然。书法以汉字为基础,汉字是书法的材料,所以书法的笔画、结构等都与自然界的形式美规律密切相通。所以,刘熙载说“与天为徒”,“天,当观于其章”,要向自然界学习,观察自然界的纹理形迹,就是要学习大自然中的形式美规律。书法同时又是技法性很强的艺术门类,而技法本身具有可延续性和可继承性。所以,刘熙载说“与古为徒”,“古,当观于其变”,不仅指出了书法的继承性对于书法学习的重要性,同时还强调了变化的作用。这可从两个方面来理解:一是书法在不同的历史时期具有不同的技法特征,所以书法是变化发展的,学习者不应固守一隅,因循守旧,而应开阔眼界,融会贯通;二是古人的书法虽是不二的学习之途,但是一味“摹古”“拟古”,而不能在古人的基础上开拓创新、变化发展,就不能走出古人的陈法,永远无法确立自身的技法特征和书风走向,从而也不能深入书法艺术的堂奥。

临《汉莱子侯碑》

○刘熙载说得好:“行笔不论迟速,期于备法,善书者虽速而法备,不善书者,虽迟而法遗。然或遂贵速而贱迟,则又误矣。古人论用笔,不外疾、涩二字。涩非迟,疾非速也,以迟速为疾涩而能活涩者,无之。”刘熙载在这里明确指出,涩并不是简单的笔速快慢,而是通过完备技法实现的笔势。作为笔势,疾与迟是相互包容、相辅相成的。

○刘熙载在《艺概·书概》中说:“每作一画,必有中心,有外界。中心出于主锋,外界出于副毫。锋要始、中、终俱实,毫要上下左右皆齐。”毛笔的构造特点符合中锋用笔的需要,副毫辅助主毫,使主毫力健,形成笔画的中心。副毫不仅辅助主毫,同时形成笔画的外围,使笔画饱满。所以,一个由中锋写就的笔画,会呈现出立体感,坚健饱满,力丰势圆。中锋用笔的要领还在于万毫齐力。笔锋平铺于纸上,上下左右皆齐,力抵毫端,力透纸背,将生理之力转化成审美之力。中锋用笔的要领还在于笔笔实,处处实。一个笔画的起笔、行笔、收笔,皆要笔沉势圆,力避虚薄和浮怯,即使中段提笔,也在于力送毫端,不使画弱。

○笔力的产生与毛笔在纸上的摩擦力有直接的关系,碑派书家十分重视在书写中制造毛笔书写时的阻力,以增强点画中的力度感。刘熙载说:“用笔者皆习闻涩笔之说,然每不知如何得涩。惟笔方欲行,如有物以拒,竭力而与之争,斯不期涩而自涩矣。”