王澍的临古手段

2016-06-06陈曦

陈 曦

王澍的临古手段

陈 曦

下大功夫入古,接近古人神韵,在此基础上营造个人风格。

金坛王澍在清代书坛的地位有目共睹。王澍所处的时代,正是帖学逐渐式微而碑学日渐登场的转换期。一生秉持正统思想的王澍,成为了帖学的坚守者,但是他的帖学已经不是纯粹的以二王为旨归,同时擅长考据,精研篆隶书。当时的社会大背景如清初学术思想的变迁、理学的再兴等,无疑是探讨清初篆隶复古的社会根源。虽然受到晚明王学、明清鼎革等因素的巨大影响,程朱理学到清初仍未完全退出历史舞台。理学作为一个独立的学术形态始终与清廷的兴亡相始终,推动了清初伦理道德体系和社会秩序的重建,并于清康熙中叶前后实现了自身“复兴”,其标志主要包括在意识形态领域独尊地位的重新确立,在社会观念上获得广泛接受,以及编纂理学学术史著作热潮的兴起。王澍的为人以及书论当中坚持正统的儒家观念,使得其书法更多“人格”的色彩。毫无疑问,朱子学术对王澍的个人人格和书学观点,乃至整个人生都有重大影响。

王澍一生的创作实践颇丰,其中包含了大量的临池作品,既使得后人得以从这些临作中寻觅其学书的消息,也为后人确立一定的范式。更重要的是,王澍确立了一种个人化的“临摹体系”,下大功夫入古,接近古人神韵,在此基础上营造个人风格。由此而言,王澍堪称一代巨擘,既能自己找到一条路,而且又为后学者开辟了新路。

一、王澍临摹的变化历程

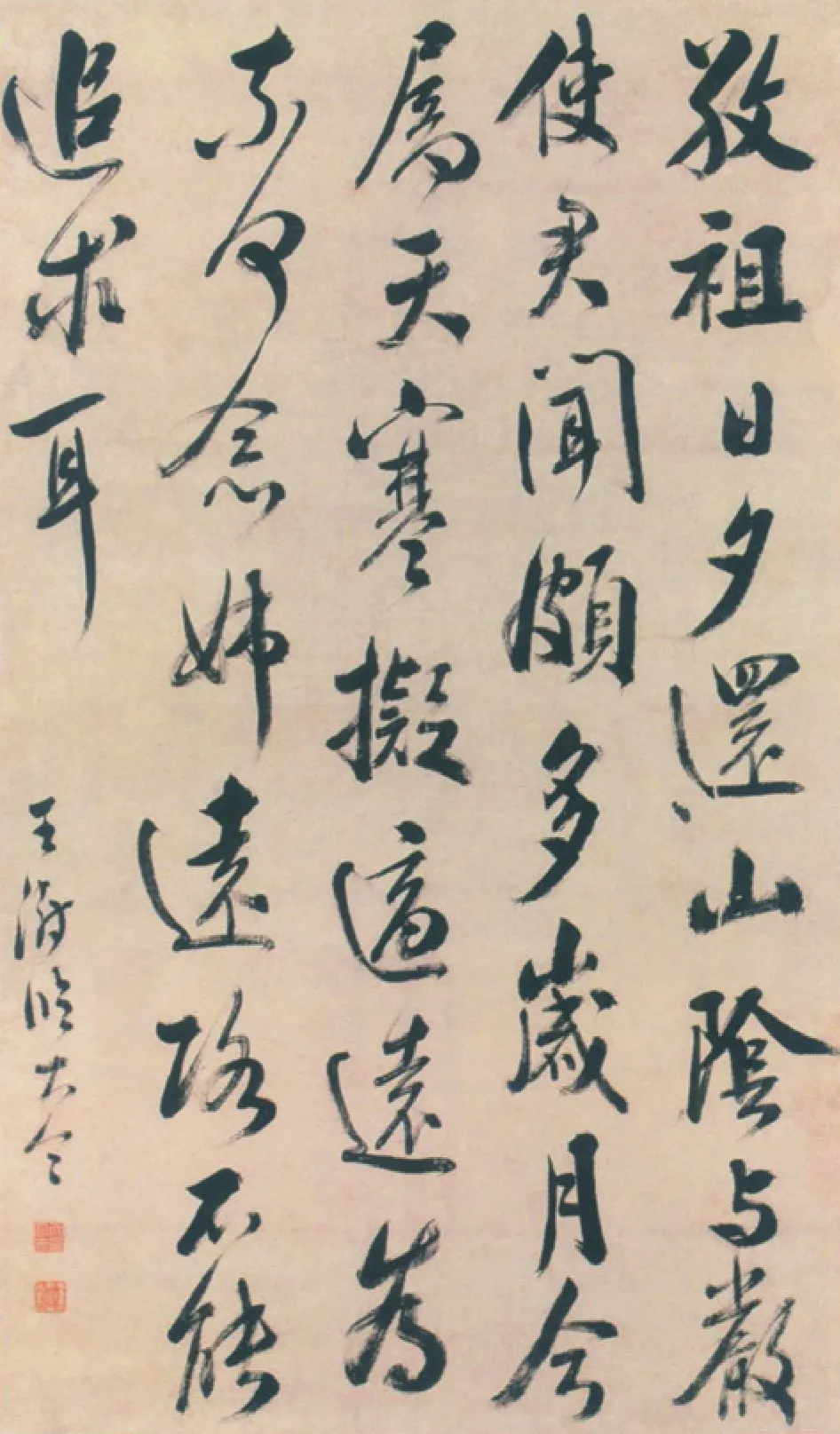

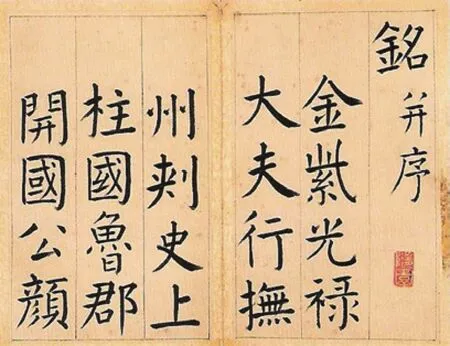

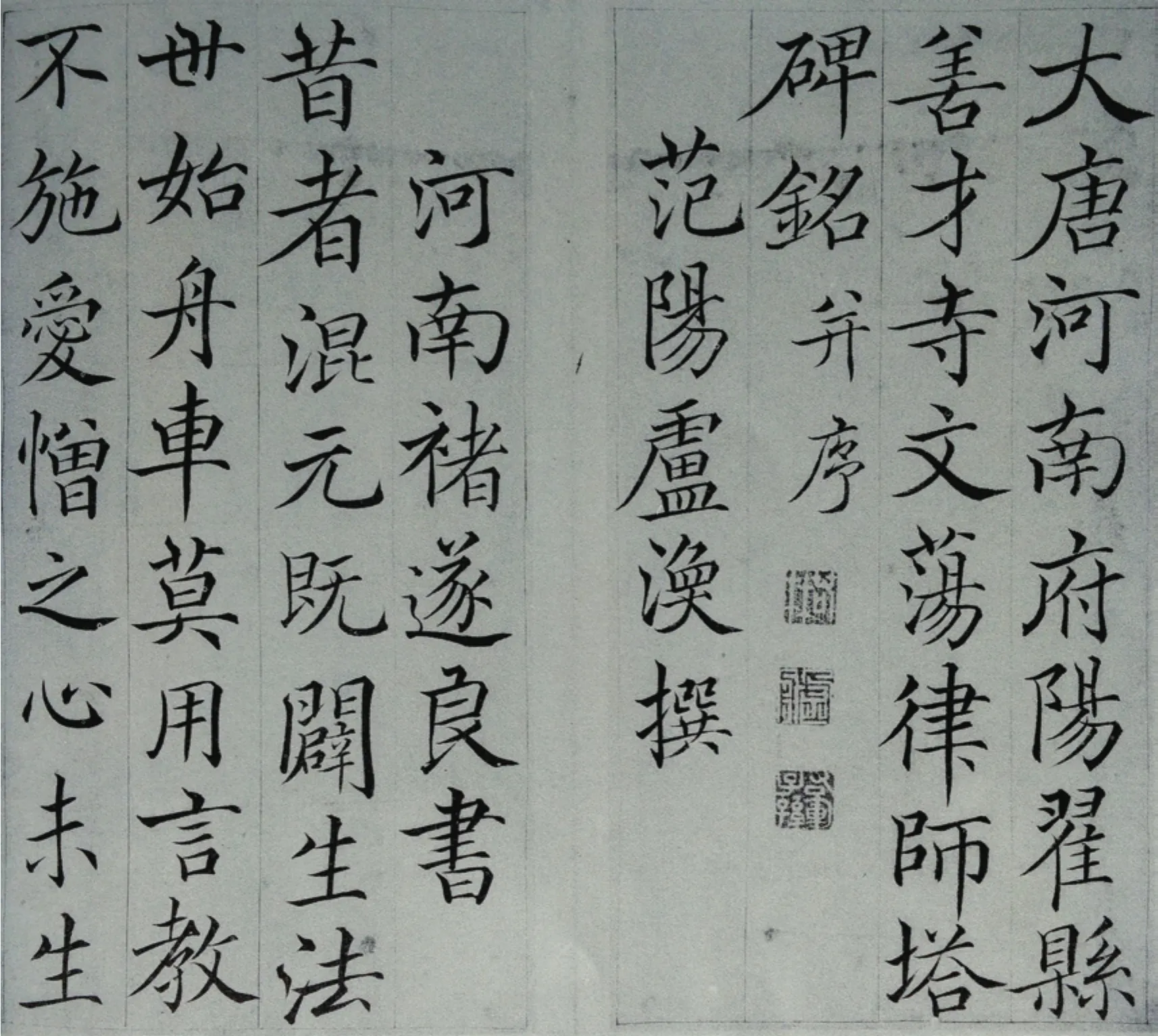

王澍依靠临摹而“起家”,对于临帖下过极大苦功,取法广泛,自然有一套与众不同的心得和方法。其书真、行、草、篆、隶齐备,数量颇为可观。楷书在欧、褚两家之间,兼涉鲁公,面目清秀,得唐人正脉。行书入米芾堂奥,能形神毕肖。篆书承李阳冰遗绪,圆劲古雅,以历代法帖碑刻为根基,融会而成一代大家,堪称帖学向碑学转变的关键时期承上启下的代表人物。当然,王澍并不是为了全面而全面。因为他对每一种书体甚至某一种碑帖,都有独到的见解,而且身体力行、全力以赴。书法创作必须有亲身体验,去动手,而且要面对实践的检验。虽然在碑帖的选择中,不免个人的一些喜好取舍。但他在创作实践上所花费的功夫是相当惊人的,常常是通临。

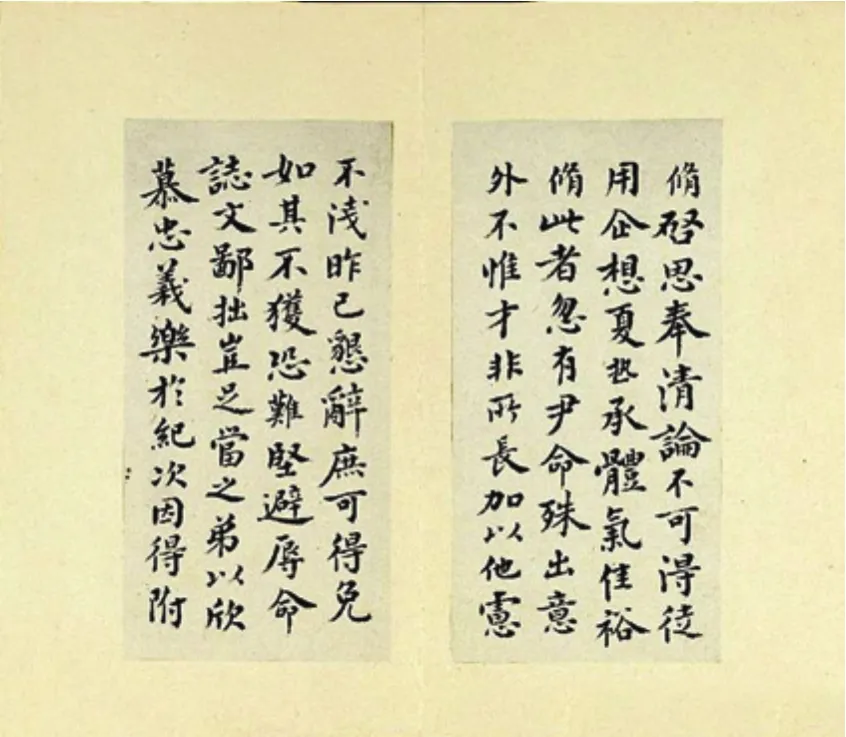

因为书法极有名,王澍在京师为官十四年间,上门索书者络绎不绝,临古成为王澍个人应酬的一种重要方式,也成为个人的一个特殊嗜好,也最终成为个人的重要成果。作为一生浸淫临摹的王澍,曾有夫子自道:“自入京华淹留一十四载,以纸素索书者,踵接于门,多以古帖酬之。性好汲古,颇负鉴别声。凡以名迹佳拓来者,必以示余,力不能蓄辄勾摹之。多蓄古纸。归装无别储,惟古拓三十余种,蓄纸数百番而已。归来杜门掩关,尘事都尽,日取所蓄纸临摹古人,有不自得即便废去,四年以来,所临凡几千纸,上自周、秦,迄于唐、宋,凡篆、隶、章草、正、行无所不具。临已即付从事孙龙装之,题曰《积书岩摹古帖》,以示儿子稻孙,永为楷则。”“仆十岁时学拈笔,便喜模古。每得古帖一两行,精心摹勒,必求甚似乃已。尝效唐人双钩《兰亭》,对日照之,无笔痕墨迹,至今尚有数十本在人间也。”王澍一生,可谓崇古、尊古、怀古、学古、临古,终无懈怠。

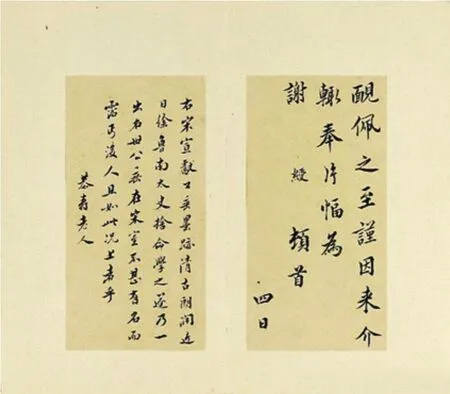

《积书岩摹古帖》是王澍一件较为特殊的“作品”,乃是王澍于雍正年间退归无锡以后精心所书。所临古帖总计834种,并附临诸家题跋,自撰题跋280种,有时一种帖后题写跋语多至二三次。合计60册,共2940页,篆、隶、真、草四体俱备,大小字形兼有。其中丰碑如《石鼓文》《西岳华山碑》《曹全碑》《娄寿碑》《城隍庙记》等,还多临写全文,可谓集书家之大成。王澍是一位十分严谨的学人,临帖中凡不满意者当即废去。如此日日苦临,锲而不舍,持续四年,成泱泱规模,然后分编60册,乃是王澍毅力与书艺的见证,保存至今完好无损,更为不易,堪为度世金针,应当予以珍视。从《积书岩摹古帖》可以看出,王澍的临摹不但有取舍,而且有不为人所注意的“体系”,实质和他的禀赋、经历和才学相关。可以说,王澍不仅仅是书法家,更是一个学者型书法家。

王澍书法成就的取得,取决于个人书学思想的高度。在取法上也彰显正统,受到儒家思想的影响。无论是哪一种书体,都是选取代表人物来临摹,行(草)书有二王,草书有孙过庭,楷书有欧、褚、颜等。所以,王澍的书法风格以“正”为基调。王澍平生受“中和”的美学思想影响,取法二王而更加平和,取法米芾,也洗去了老米的腾挪跌宕、剑拔弩张。即便是取法欧阳询,也有意弱化了欧字的险峻之色,虽然整体上保留了瘦硬特色,已转化为平正端庄。换一个角度来看,这正是个人意识的主导性发挥了作用。整体上来看,王澍是崇古的,书风总体上趋于守成,无疑与当时的审美潮流有很大的关系。

二、王澍系统化的临摹思想

王澍能够意识到形似和神似等问题,以临欧为例,既非常注重形似,也关注神似,二者并重。不仅如此,在个人实践上也一定要做到,显然更有难度。但王澍之所以为王澍,堪称一代大家,关键在于不仅仅只是表面的相似,而是在理念上的自我发挥,说白了,就是对于“取舍”的强调。“心中有我,目中有古”,《论书剩语》中有言:“临古须透一步,翻一局,乃适得其正,古人言‘智过其师,方名精髓’,此最解人语。”

王澍在临摹时注重“有我”和“无我”之别。《论书剩语》有言:“临古不可有我,又不可无我,两者合之则双美,离之则两伤。不能无我,则离合任意,消息因心,未能虚而委蛇,以赴古人之节,钞帖耳,非临帖也。然不能有我,但取描头画角,了乏神采,此又墨工椠人伎俩,与我何有?故临帖不可不似,又不可徒似。始于形似,究于神似,斯无所不似矣。”其中“始于形似,究于神似,斯无所不似矣”,堪称千古名言。

另外,从王澍身上可以看到临摹时如何处理“精”和“博”的关系。按照王澍的原话,即“专精一家”和“淹贯众有”这两个不同阶段的结合。首先是“专精一家”,功夫要做到扎实,“故知千里者跬步之积,万仞者尺寸之移”,学书非一日之功。其次是“精”与“博”之间的互助关系,可以相辅相成。前者是深度,后者是广度,兼得“众妙”,才能融会贯通,自成一家。如果没有“精”,根基打得不牢,只能徒有疲癃,画虎类犬。

王澍的书学思想非常系统,强调笔力的获得与执笔法相关,《论书剩语》言:执笔欲死,运笔欲活。指欲死,腕欲活。五指相次,如螺之旋,紧捻密持,不通一缝,则五指死而臂斯活,管欲碎而笔乃劲矣。王澍主张执笔紧,显然有别于苏轼的“但使虚而宽”。但对于不同大小的字形,王澍也有不同的标准:“作蝇头书须平悬肘高提笔,乃得宽展匠意。字渐大则手须渐低。至若擘窠大书,则须是五指紧撮笔头,手既低,笔乃高,然后腕力沉劲,指挥如意,执笔一高,则运笔无力,作书不浮滑便拖沓。”

王澍强调“笔力沉劲”,曾在《论书剩语》中写道:“汉、唐隶法体貌不同,要皆以沉劲为本。惟沉劲斯健古,为不失汉人遗意,结体弗论也。不能沉劲,无论为汉、为唐,都是外道。”问题在于,王澍在强调入纸沉劲的同时,又要注重清虚格调的表现,如何协调二者,看似不可兼得,但王澍确有过人之处,提出“力透纸背”和“离纸一寸”的观点。执笔死,用笔沉劲,但不能一味地死板。王澍追求的效果是“置之死地而后生”,板到极处求活,力量生生不息,进一步在提按转换中体现出节奏感,“欧、褚离纸一寸,颜、柳透过纸背,惟右军恰好到纸”。这在当时看来非常“前卫”,时至今日,仍然不乏指导意义。

三、王澍临摹思想的实践运用

王澍平生最喜欧阳询书。从王澍楷书的面目来看,欧阳询对其影响是持续终身的,无可替代。他极力主张“谨严”之意,即紧结、严密、法度,使得观者面对其楷书时,感觉到恭敬而有威仪,从而有了敬重之想。这是王澍针对纵逸而致放浪的反拨。通常书家会注重在熟悉法度的基础上加以发挥,表现个人性情。对于像王澍这样毕生服膺欧楷者,自然更有过人的知觉性:“余此书,参取率更风韵,损其圭角,出以温雅,以退为进,以离为合,乃适得其正,凡临古人书,不可不知此语。”“此本以率更为骨,参以《兰亭》,使其结体骀荡,峻而不削,润而不流,多力丰筋,是故前人所矜尚也。”

王澍虽然平生对于欧字极为崇拜,但并不是极其盲目,始终是“心中有我”。这一点对于书家来说,极其重要。按照现代话语来说,就是具有“自我意识”,但王澍又能做到不离古人,分会离合,自有妙处,“古”的意识始终凸显,也就维持了个人书法的正统性。既有理论观点,又有技法支撑,既能自己开辟出一条路,又能为后学者开辟一条路,故而称得上是一代巨擘。

王澍的过人之处在于,在常人所不在意处往往有独到的发现,而在常人所能见之处,可以更进一步,看到更深层次的内涵韵味。王澍大力为褚遂良正名,《论书剩语》中言:“褚公书,人以为微,至吾以为沉雄,非洗刷到骨,尽去渣滓,那得届此清虚境界?宋人以为颜出自褚,此理可悟。”《虚舟题跋》:“学褚须知其沉劲,学欧须知其跌宕,学颜须知其变化,学柳须知其妩媚。”王澍实际上是从各家的“反面”来告诉学书者不要忽略了细节。一般人都知道欧字古朴森严,褚书飘逸妩媚,但古朴过度则是板滞,飘逸过度即是放荡,需要掌握好一定的度。

王澍所临褚遂良《雁塔圣教序》,风姿绰约,提倡“书贵瘦硬”,批评苏轼之辈“姿态艳溢”。即使取法颜真卿,也是喜爱临摹《宋广平碑》瘦硬一路,追求清虚、遒逸的境界。按照他个人习惯,凡临摹碑帖,必定有所取舍。

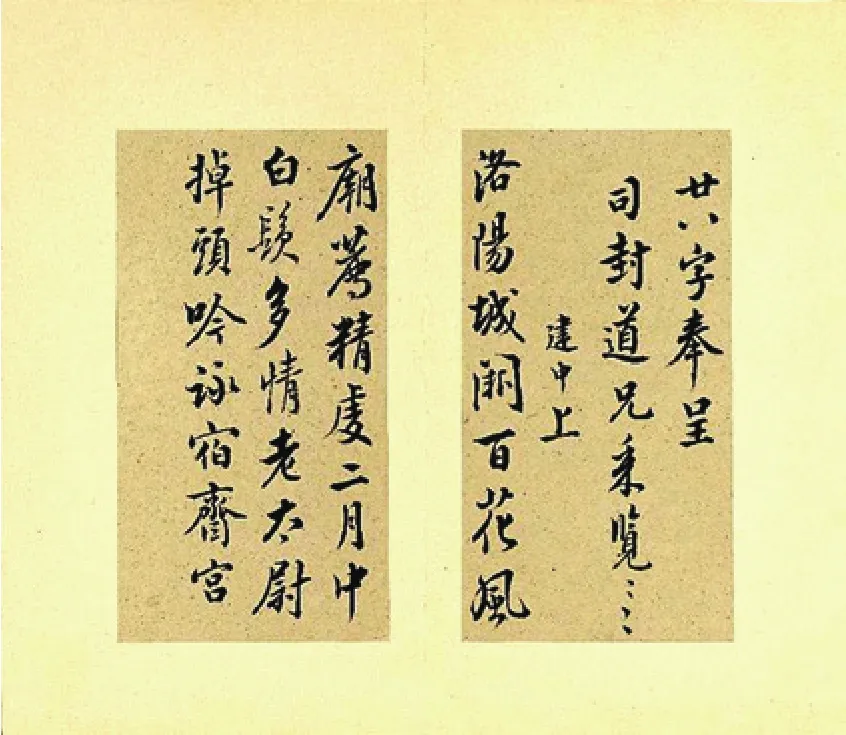

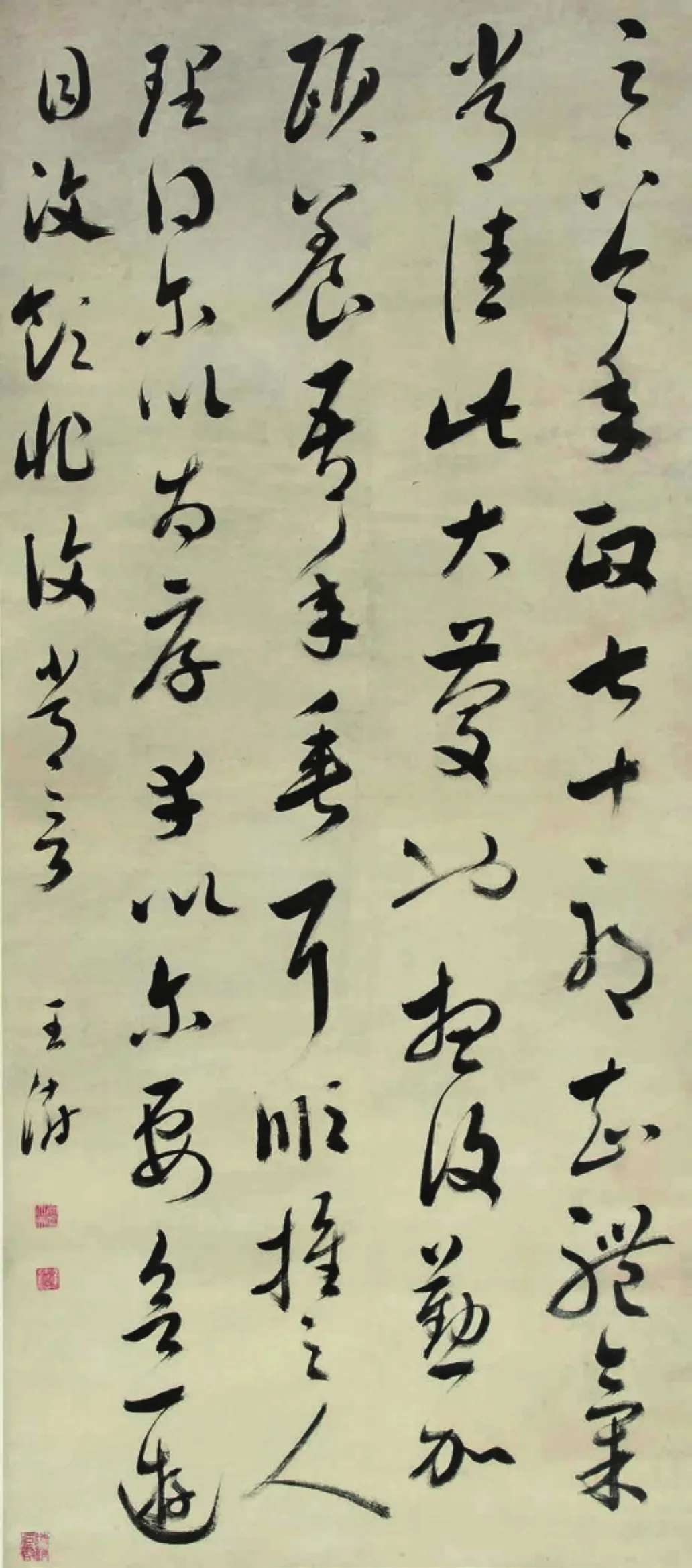

王澍在行书方面,推崇王羲之,尤其是评《定武兰亭》,“瘦不剩骨,肥不剩肉,和明肃括,无美不臻,为右军石刻第一”。王澍从个人正统的草书观念出发,对于旭素一路的书风表示出强烈的不满,强调“古人作草如今人作真”,显示出以今草为草书正宗的观念,反对狂草书风。所以,王澍写草书,重视写草似楷的古法,重视对楷书法度的遵循和吸收,“草书须以楷法为之,一点一拂,皆敛入规矩,乃右军嫡嗣”。题《颜真卿送刘太冲叙》:“玉川出旧佩索书,随意背临鲁公《送刘太冲叙》一卷,不必求似而郁屈顿宕,颇不失鲁公手意。为我示拙存老友,其谓此何如也。”在临摹文徵明时参用他法,从而别开生面:“余稍以汉、魏法临文待诏,使就简劲,即其觚棱,不烦绳削,自然渊浑。透过一步,乃适得其正。凡临古人,不可不解此法。”

由此来看,这也是王澍重视博涉多体而能融会贯通的原因,即始终有一个主题思想来引导。王澍书学研究的重心在晋唐宋,晋王羲之为正统,但另一方面,六朝的很多书家被斥为‘异怪’,难入法眼。

《论书剩语》有言:“虞得右军之圆,欧得右军之卓,褚得右军之超,颜得右军之劲,柳得右军之坚正。如孔门四科,不必兼擅而各诣所长,皆是尼山血嗣。”

王澍是清代第一个以篆书知名的书家,不但精于篆书,而且作品数量非常多。《清史列传》云:“康熙时以善书法,特命充五经篆文馆总裁。”虽宗法李阳冰,但个人变化很大,有自己的理解。王澍在跋李阳冰篆书时云:“《谦卦》尤其奇绝之作,运笔如蚕吐丝,骨力如绵裹铁。”王澍在强调内蕴力量的同时,特别注重笔画形态的“圆劲”,《论书剩语》中云:“笔折乃圆,圆乃劲。”在圆转之中表现劲健的笔力。很多人不重视笔画形态,只重视所谓的内涵。殊不知,特殊的笔画形态是由个人笔法决定的,也决定了内在力量,存在表里如一的关系,不可能单独存在。王澍的“圆劲”为笔力的衡量标准,以此来要求自己,运笔匀圆瘦劲,笔势精妙洁净,结体工稳严谨。《竹云题跋》中“篆书第一”中也以此来评价历代书家,认为:“篆学绝于有明,李怀麓伤肥,文徵仲伤弱,其余诸家纯以绵力支柱,鲜有能届精华者。至赵寒山父子,则俗韵逼人,不可向迩,篆法之凌迟,至斯极矣。”在“圆劲”审美理念之下,王澍《竹云题跋》中认定《石鼓文》为篆书之宗:“《石鼓》操纵在手,从心不逾,篆书之圣,不敢仰攀。”王澍虽然取法李阳冰,但按照他个人的“取舍”观念,必然知晓其中的不足与高下。王澍批评了李阳冰的不足,不如《石鼓》变化自然,不具“化工肖物”之趣,李阳冰则不免有人为安排的迹象,不及《石鼓》自然。王氏提出了作篆心得:“篆法有三要,一曰圆,二曰瘦,三曰参差。圆乃劲,瘦乃腴,参差乃整齐。三者失其一,奴书耳!”

王澍篆书笔画整匀划一乃自身特色,后人以“玉箸”称之。很多人只看到表面上的整齐划一,认为缺少变化,单调刻板、状若算子,失去了内在的流动和遒劲,尽显疲癃之象、匠人之气。这其中,最为人诟病的无疑要算“以剪笔枯毫为之”。但王澍的做法和其他人不同,差别在于:一是追求中锋效果,二是能在墨色上体现出变化。后世继承者不明就里,只能刻舟求剑。说到本质,实际上是对“古法”理解存在歧义。王澍无疑是崇尚古的,但“师古”和“泥古”皆是“古”,却大相径庭。其实将毛笔剪毫,在宋朝就有,名义上来说,也是一种“古”,但单纯形式方面的“复古”,却可能离真正的古质更远。

王澍所提出来的“参差乃整齐”,看似矛盾的一组对比要素,在整齐中有参差,参差最终要整齐,避免算子之失,也要避免过于跌宕而导致静穆古意的流失。王澍虽然强调新意,前提是对“法度”的尊崇和不舍。而且从他自身的角度来看,认为“右军以后无草书”,在王羲之的基础上加以发挥都不成,必须是全盘继承。所以就其一生来看,主要是守成。因为博涉多家,加上学识和修养的积累,自然生变。面对那些对于王羲之加以发挥乃至过度发挥的作品,斥之“太过”,与此同时,也感慨“右军风流盖已远矣”。

从以上三个方面来看,王澍在临摹方面属于理论和实践兼备的“双栖型”人物,对于其书学思想和理念尤其是在临摹方面的思想和实践,要有一种综合性认识,才能够准确而全面地把握其内在的价值和意义。