刍议书法载道中的继承与创新—新历史主义视角下对书法艺术继承与创新问题的再认识

2016-06-06高玉刚

高玉刚

刍议书法载道中的继承与创新—新历史主义视角下对书法艺术继承与创新问题的再认识

高玉刚

一次特殊历史时期的展览

新历史主义是指站在超越文字单一记载的广度之上,透视文字本身之外的事实,来诠释文化内涵,还原事物真相。20世纪80年代初在欧美兴起了这种文艺思潮,并随后在中国各类文艺作品中实现“本土化”。当代这种文艺批评理论已然渗透到小说、诗歌、戏剧、影视、书法、绘画等多种艺术形式中。但对于通过具体的艺术表现方法来实现艺术之宗旨的论述,确为鲜见。本文立足新历史主义视角,对中国书法艺术的“继承”与“创新”、书法“传统”、继承传统与书法创新之间的关系等有争论的议题重新作了审视。

新历史主义 书法 书法继承 书法创新

新历史主义诞生于20世纪70年代末,是在欧美的文艺复兴研究中形成的新的批评方法,这种方法随之与中国的文艺理论相结合,结合后的新历史主义文艺理论表现出其本土化的特质。它既是“外生继起”,又是“内生原发”,受外国理论批评的诱发和国内艺术力量的共同推动;它既有批评理论方面的思想内涵,又有实践创作方面的具体表现;它既涉及小说、诗歌、书法、绘画等文学艺术样式,又渗透到电视、电影等综合性文艺样式中。“新历史主义作为文化挑战者异军突起,对陷于困境的‘旧’历史主义和处于强弩之末的‘形式主义’进行了双重扬弃和全面整合。它强调对文学文本实施历史、文化和社会的综合研究,超越文学与历史、文本与现实以及作品与文化语境之间的传统对立。”

新历史主义不但对形式主义和传统历史主义进行纠偏救弊,还在新史观的基础上揭示了文史之间的多重性关联,它认识到历史与文艺等艺术样式之间的关系不再是一种“反映对象”与“反映者”之间的单一关系,而是一种多重指涉、复杂交织的构成。这种新型关系不仅可以使文艺创作进入到更大的自由时空,从历史中吸取养分和灵感,从而创作出更富有历史意识和魅力的文艺佳作,也可以使从事文艺研究的人员在历史文化文本和文艺作品的文本之间自由出入,驰骋其批评才能,这是一个动态的、开放的、不断生成的文艺观念,这种观念也是当代人的共同追求。尊重优秀传统文化和艺术,必须继承先贤们的创新精神和成果。只有深刻认识书法艺术的发展规律才能孕育出创新的结晶,专研书法之“传统”就是为了更好地总结书法发展规律,也就是为了更好的创新。创新的本质既非复古更非求变,而是使艺术更接近真理,更能准确地表述书法之道的本来面目,也才能使更多借此精进的行者,悟真得道。

所谓书法艺术之“传统”,《说文·人部》说:“传,遽也。”《辵部》:“遽,传也。”传遽互训,因此古籍中传遽连用。传的本意是专管传递的驿使,引申为“所传之物”和“所传之事”,最常用的意思就是流传。《说文·系部》:“统,纪也。”《淮南·泰族训》曰:“茧之性为丝,然非得女工煮以热汤,而抽其统纪,则不能成丝。”《系部》:“纪,别丝也。”统与纪的意思相同,都指抽茧剥丝。段玉裁《说文解字注》云:“一丝必有其首别之,是为纪;众丝皆得其首,是为统。”统的本意是抽绎许多丝头,整合各端。传统两字组合成为一个词,表示历时久远、世代相传、共守一定的准则、规范,取得了共识的某种形式及其风尚。传,指传播、流传,即其影响力在横向历史中的普及;统,指统辖、系统,即其影响力在纵向历史中的绵延。

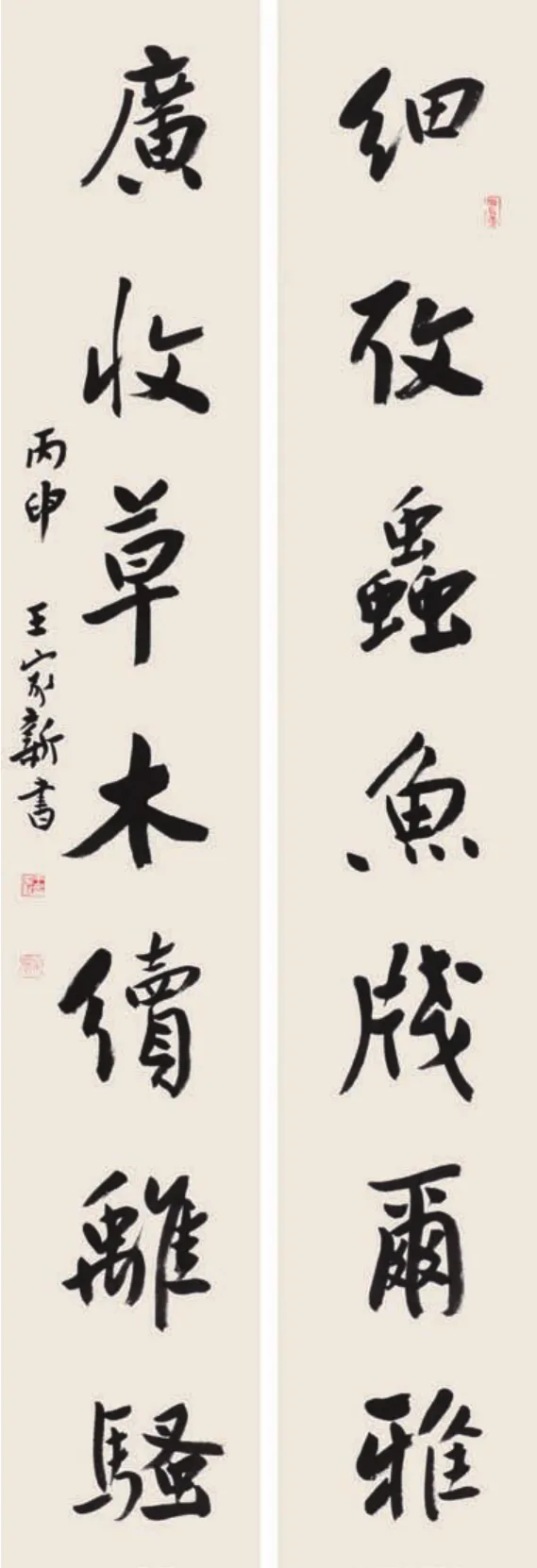

王家新作品

伦杰贤作品

刘一闻作品

中国书法史中“传”与“统”及“传统”的建立经历了漫长的过程。先秦两汉魏晋南北朝时期,字体演变风起云涌,甲骨文、金文、六国文字、小篆、隶书、草书、八分等字体剧烈衍变。一个时代有一个时代流行的字体,一个时代的名家书风只影响一个时代,不能成为下一个时代的典范,当时的书法还应是横向普及型的,不能跨时代和前后相续,只能属于“传统”里的“传”。南北朝时期,楷书的出现终结了字体演变的历史,此后的书法艺术更多地表现出书体风格的变化,其中典型书风有的被同时代人接受,有的被后代继承,这种书法的纵向延续可称之为书法之“统”。南朝书论《采古来能书人名》《论书表》《古今书评》等书论名篇中对钟繇、王羲之赞赏有加,北朝书家则对王羲之、钟繇并不以为然。可以说此时的“统”仍没有一个统一的标准。唐代李世民推崇王羲之,认为其书“尽善尽美”,加之群臣的附和、书家的响应,基本确立了王羲之的正统地位。北宋初刻成《淳化阁帖》,风行天下衍生出“帖学”书风,这种书风延续到宋元明清,成为当时唯一的“统”。明末清初帖学流弊严重,为了走出困境,人们旁搜远绍找到了秦汉篆隶和六朝碑版,在帖学系统外又开辟了碑学系统。此后碑帖并举,秦汉魏晋南北朝建立的“传”和东晋王羲之、王献之以来的“统”被双线继承和发展,书法史上的“传”与“统”才组合在一起,成为有影响力的历史文化。可见,书法的传统不是静止不变的,由字体书风的演变流行,到二王帖学笼盖书坛,再到碑帖并行,传统的概念一直在发展着。

孙晓云作品

书法的艺术形式在群众中流传,同步到社会各阶层,文人士大夫参与创作后使之从草创到成熟、从流俗到高雅,成为一种时尚风行开来。当这些书法艺术风格与时代精神契合时就会引起广泛的关注,再经过文化精英阶层进一步的加工完善,提炼为经典,再经过众多文人跟随、效仿、推动衍生出派别,成为经典书法艺术。那些与时代的要求与群众的需求产生反差、未被群众选择的书法面貌,自生自灭,湮没无闻了。传统书法分为帖学和碑学两大系列并得以继承和发展,碑、帖各有所长的观点已成为学书者的共识,碑帖融合也取得长足进步。陈寅恪先生说:“一时代之学术,必有其新材料与新问题,取用此材料以研究问题,则为此时代学术之新潮流。”21世纪考古工作成果中一批又一批新出土的古代文字遗存,提供了崭新的书法资料,当代书家应当充分重视这些文字遗存,在此基础上进一步挖掘出符合时代精神和审美趣味的新气象。

现代社会文化形态也呈现多元化,并且在书写方式、意识形态以及书法主体的构成方面与传统社会产生很大距离。高度发达的信息技术应用让书法退出了实用舞台成为纯粹的艺术,从事书法的主体范围逐渐缩小,这门原本建立在实用基础上的艺术逐渐失去了其本身的第一属性;民间自发兴起的、不同知识构成和不同文化素养参与者的加入,也使书法具有了强烈的世俗性。书法身份的转换带来了新的发展困境。现代社会给书法传统带来两个强有力的冲击:即对汉字的态度和书法传统艺术精神的态度。20世纪90年代出现的书法主义从深层次的意义上对书法载体——汉字产生了怀疑,并且也摒弃了书法的儒道文化背景。书法主义以后现代主义作为自己的理论依据,追求破坏、重构和创新,舍弃中庸和完美。这种建立在对传统经典文化破坏的基础上的艺术尝试,不乏艺术想象力和意趣,但是他们的初衷不是对传统的继承和进一步完善,并且这种创变的激情能够持续多久仍是值得观察的问题。传统派创作愈加“精细”的创作路线,则又使得创作格局显得越来越细琐和单调,“竞技书法”在全国书坛书法创作和展览评比上风生水起。书法一旦沦落到“竞技书法”的地步,就会过分地夸大书法的形式表现和技巧的卖弄。当代书坛的很多乱象,比如作假、代笔、关起门来描摹、做旧等等,都与之有关。无疑,解决这些问题的前提是需要对当代书法之“传统”重新审视。

刘云泉作品

李刚田作品

当下书坛对书法传统具有三种视角:一是仰视传统,囿于传统;二是俯视传统,革传统的命,藐视传统;三是平视传统,以一种学术态度与传统对话,提出对传统继承和发展的合理见解或积极探索发展的出路,发展传统。我们应该重新正视书法继承创新时面临的问题情境,有的放矢,绝不能拿诸如“在传统基础上的创新”这样的口号作为幌子。寻找到切实可行的书法继承和创新之路迫在眉睫,这条道路的找寻最为关键的节点就是要更清晰地认识到我们的目标,我们的目标是要用毛笔写好字,还是要回归我们生命的本源,把生命置于常乐之中?

继承和创新是不可割裂的两个概念,是既有联系又有区别的对立统一。实践表明,书法艺术作品的创新发展与传统彻底地决裂是根本不可能的。习书者若能从临池学书池水尽墨的苦修入古,获得前人的艺术精髓,进而化为自己的艺术思想和创作才能,然后才能达到人我相融、古我归一,敢于自我作古、书中有我。这“我”,就是创造出来的艺术境界;意境既成,“我”的活动即告停止。这时的书家已能自由地将内心情感情绪表达出来。这就是在艺术上正确的“自我表现”,其表现出来的即所谓“个性”。正如清代王文治说:“天姿凌轹未须夸,集古终能自立家。一扫二王非妄语,只应酿蜜不留花。”

周俊杰作品

张本义作品

曹宝麟作品

书法艺术的继承与创新发展的方法是“借古开今”。历史上成功的创新都是复古的,文艺复兴、古文运动、清代的篆刻和碑学,不管是笔情墨韵也好,形式技巧也好,不深入传统则得不到艺术三昧。“借古开今”首先必须是“借古”,也就是“与古为徒”,但绝非一般意义上的“奴书”。善学者得鱼忘筌,不善学者刻舟求剑,且看书法史上的米芾、吴昌硕,就是“与古为徒”的典型代表。

管 峻作品

鲍贤伦作品

米芾在《海岳名言》中说:“壮岁未能立家,人谓吾书为集古字,盖取诸长处,总而从之。既老始成家,人见之,不知何以为祖也。”吴昌硕堪称是“与古为徒”的典范,他一生对传统经典临池不辍,以至于“老眼模糊还反读”,“曾读百汉碑,曾抱十石鼓”。与其说是《石鼓文》成就了吴昌硕,倒不如说是吴昌硕使《石鼓文》得到再生,将《石鼓文》的精、气、神发展到了极致。由此可见,“与古为徒”并不等于某些人眼中的“书奴”,而是书法艺术“借古开今”的必由之路。学书的过程其实就是吸收、储存、思考和运用的过程。包世臣颇懂得这个道理,他说:“每习一帖,必使笔法章法,透人肝膈。每换帖后,又必使心中如无前帖。积力既久,习过诸家之形质性情,无不奔会腕下,虽曰与古为徒,实则自怀杼轴矣。”包氏所言,意味深长。传统古典书法是学习的供体,学习书法者是信息的受体。作为受体,并不是照单接受供体所提供的一切信息,而是根据自己的取舍标准进行选择、扬弃,吸取所需。“一扫二王非妄语,只应酿蜜不留花”中的“花”和“蜜”非常形象地说明了继承与创作的辩证关系。《书断》评论王羲之“增损古法,裁成今体”,这就是借古与开今的最好例证。要想做到借古开今,一是要注意积累。这里说的积累不是死记硬背的记忆性积累,而是理解性内化。书法学习的渐悟、顿悟都是以积累为基础的,只有长期的渐修才能有刹那间的顿悟。二是需要胆识,若无胆识就会被脚镣所困,入古不出古。要具备吾爱吾师更爱真理的反叛精神,不囿于已有的经验,不拘于前人的经验,不止于既得的成就,敢于向传统挑战。三是要独具慧眼,若无慧眼则不知古今之优劣,胸中无象。古人云“深识书者,惟观神采,不见字形”,要识古而知今。不仅要知其然,更要知其所以然。从米芾、吴昌硕这些“与古为徒”的大师身上,我们应该领悟到“借古开今”之三昧。

徐利明作品

新历史主义认为人首先是历史的阐释者,‘一个人在这种阐释工作中是不可能遗忘自己所处的历史环境的’。借古的目的是开今,是创新。

审视当代书坛,无论是传统派、现代派、学院派、流行书风,从艺术发展的立场来看无疑是书法界的好事情,艺术发展的方针就是“百花齐放,百家争鸣”,这些多层面的探索为中国书法的发展带来了更深刻的反思命题。阐释者应该以主体心灵去激活历史,而不该迷失在史料与文字中。书家不是历史的旁观者与临摹者,而是积极介入者与实践者;不是为正史笺注,而是与历史交融。这种历史重构,绝不是发掘那些尘封的历史碑帖档案,而是重组了过去、今天甚至未来。书法作为一种载体与艺术表现形式,他所承载的远非是对历史的叙述,他应该是书家借此悟道的途径,做到书我合一以至离法无我。再依此意,那么这样的书法作品也必将影响更多的人,对文艺本身乃至社会的和谐发展必将产生更为重要的意义。