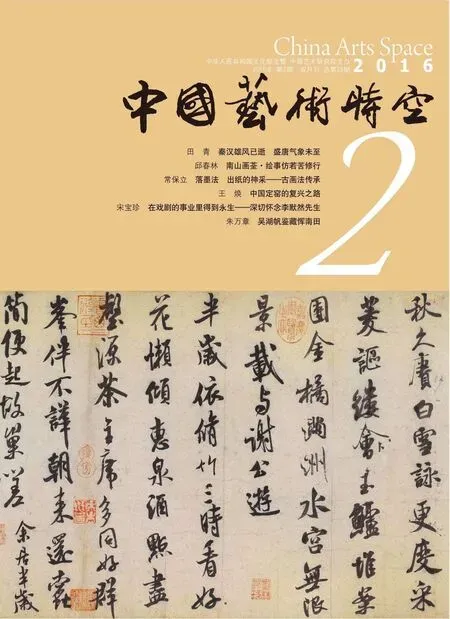

书与道契 艺合天人

——读李志敏先生《书论》札记

2016-06-04北京大学书画研究会王曙光

北京大学书画研究会 王曙光

书与道契 艺合天人

——读李志敏先生《书论》札记

北京大学书画研究会 王曙光

【内容提要】书法之最高境界,乃是体现天人关系,书法虽为人之创造,然而其中却映射出天地宇宙之道。学书者亦当师造化,如此才能传得心源家法。中国人从来不曾将艺术与品格修养割裂开来,从来不曾对那些品格低下而艺能者报以赞美,这是儒家文化“文以载道”之价值观与美学观之体现。学书(乃至于其他一切艺术与学术)之根本鹄的,在于人精神境界之提升,人格之完善,而非仅以书法形体之美博人赞美。学养对于书画家而言十分重要,无学养者,虽技巧很高,但徒具形似,韵味不足,久之令人感觉枯燥无味;有学养者,则其书其画皆耐人寻味,意蕴深长,久看不厌。欲书先散怀抱,胸中虚无、恬淡冲和方能下笔从容,得其天然无雕饰之趣。学书者易知曲之妙,而不易知平正之妙;易追求险绝怪异,而不知中和朴质为美之最高境界。历代书论以主藏者居多,而不知藏露相宜才能妙趣横生。艺术即性情,是艺术家之内心世界(我)与宇宙万有(物)融合为一的产物。

【关键词】书道 人品 学养 散怀抱 曲直 藏露 性情

一、观书思人

李志敏先生所著《书论》,洋洋万言,文采丰赡,哲理深邃,于书道详加探究,多有新论。采掇荟集前贤书论,而又有所扬弃,自出机杼,新意频出。于旁征博引之外,以现代美学与哲学观念加以创造发挥,极富形而上学意味。

正如志敏先生在《序言》中所言:“予偏爱草书,重书之精神内涵,故所书唯求任情恣性,不备六体;所论试图把捉书道精髓,不详技法。”《书论》几乎很少谈及技法,于书法中执笔、点画、结构等均极少涉及,而偏重于对书艺之玄妙作形而上学之解释,高屋建瓴,言简而意赅,读来意味无穷,余韵悠长。书道之妙,本非语言所能穷尽者,其弦外之音,只能意会,岂可言传?千载以来,书论充栋,知音者渺,达者自能神会,不敏者言之何益?

予读先生《书论》,每一开卷,都觉有所启发,常读常新,足见先生文字之妙,思想之精微高深也。先生乃北大承上启下之一代书家,上承五四新文化之余绪,下启改革开放以来之新时代书风,在沈尹默等北大前辈之后开创北大书法之新局面,洵为一代大家。先生气魄闳大,胸襟开阔,书生意气,特立独行;狂放不羁,洒脱率真,极备大家气象。读其《书论》,品味其文字,探究其思想,想见其为人,不亦快哉!

二、书与道契

志敏先生《书论》以“道与气”开篇,可谓切中肯綮,气度不凡。如果一个书家,感悟书法艺术,尚不能达到道的境界,而仍旧停留于点画笔墨等物质层面,那么这样的书家仍然是书匠的水平。匠人求形似,一入匠门,一世不可救药也。

志敏先生在开篇讲书道,纵论儒释道诸家对于书道之哲学观,试图从中国文化之源头把握书道之精髓。书道虽是小技,然其中包含大玄妙,充盈着宇宙大道。正如李斯《笔妙》所说:“夫书之微妙,与道合。”志敏先生认为:“道家强调道法自然,以无为为特征,而书之精者,必须契于自然无为,故老子之道,为书道之一大源头。”此论至为精当。

书法之最高境界,乃是体现天人关系,书法虽为人之创造,然而其中却映射出天地宇宙之道。张旭、怀素之狂草,龙飞凤翥,出神入化,非书家能参天地之造化而何克臻此?王右军之《兰亭序》,丰神潇洒,从容疏朗,读之只觉天朗气清,仰观俯察,吐纳大千,信哉其云“书乃玄妙之伎也”!以道御书,以书体道;书与道合,道以书现;书进乎道,达于道,实乃书家之至高追求。

三、得意忘形

我在十余年前曾撰一联以言学书心得:“心游物外,明心见性;意在笔先,得意忘形。”今读志敏先生《书论》,见其“心与物”一节,于我心有戚戚焉。志敏先生曰:“意象合一,情景合一,心物合一,道象合一,因象而得意,因意而成象;意与象混而成书,浅识书者得其象,不解其意;深识书者得其意而忘其象”。

学画者常言:“外师造化,中得心源。”学书者亦当师造化,如此才能传得心源家法。书法作为一种视觉艺术,以线条表达感情,以笔墨表现意象,虽没有画之具象,却仍旧能摹拟天地万物之神,形诸笔端,使观者于点画、转折、章法之中感悟山川宇宙之奇态、草木之神采。志敏先生云:“书如怒放之心花,虽无花而胜似花者也。”正是此意。

作字者,须观大川,观云海,观瀑,观花,观藤萝,观奇松,观江河,观天地;又须观雁阵,观游鱼,观马腾,观鹤翱;乃至观剑,观太极,观长袖之舞,观戏曲之妙,如此观万物,尽其物象,溶化于心,形于笔墨,自成书中圣手。

当然,书道摹拟物象,只就其神气内蕴而言,绝非指用字作画,以字肖形,此种书法,必落下乘,学书者不可不察也。

四、书以人立

中国传统书论尝言,书品即是人品。此论有一定道理,但嫌片面。志敏先生承认涵养人品之重要性,认为:“品靠养,境靠识,养愈久,识愈深,则品愈高,境界愈美。”但是,志敏先生对“书品即人品”的传统书论持有非常中庸公允的看法,认为“书品出于人品,而不等于人品,合二为一,而又一分为二。爱德高艺精者之书,兼爱其人;而恶德下艺能者之人,未必应恶其书”。看法辩证而矫传统书论片面之弊。

学书者,徒知学书法之形,而不知修炼身心,涵养品格,而成为格调操守低下之小人,为千载所诟,则学书意义何在,价值何在哉?中国人从来不曾将艺术与品格修养割裂开来,从来不曾对那些品格低下而艺能者报以赞美,这是儒家文化“文以载道”之价值观与美学观之体现。学书(乃至于其他一切艺术与学术)之根本鹄的,在于人精神境界之提升,人格之完善,而非仅以书法形体之美博人赞美。

从外部旁观者角度而言,艺高而品劣者遭人唾弃,其艺术往往也就令人生厌,当然此种情感化之评价有不够客观之嫌,但却恰好代表中国人所特有之审美观念。从书法家自身创作的角度而言,德行高洁、格调超迈者,其书法风格也必然会受到影响,格局情致自不凡也。有右军清高超逸之人品,方有《兰亭序》清新雅逸之书法;有颜鲁公刚正敦厚之人品,方有《祭侄稿》豪迈厚重气势纵横之书法;有傅山狂放不羁、甘于清贫、不阿不媚之人品风骨,方有其傲视今古、神采飞扬之狂草。

志敏先生说:“德不可伪立,名不可虚求,艺不可诈取,故学书法当先学做人。”此千古不易之论也。

某云:“历代有奸臣、卖国贼、小人善书,可见书品高者未必人品高也。”持此论者,不足与之辩也。若以此等人为楷模,书道何以称之为书道也?

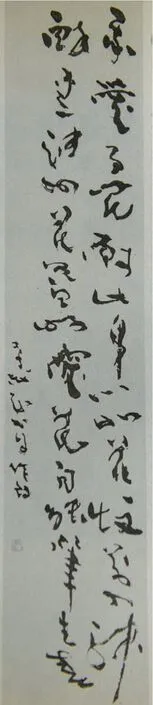

李志敏 草书。自作诗:我爱百花献此身,心如花发别入神,醉爱神州花益好,爱花自能笔生春。

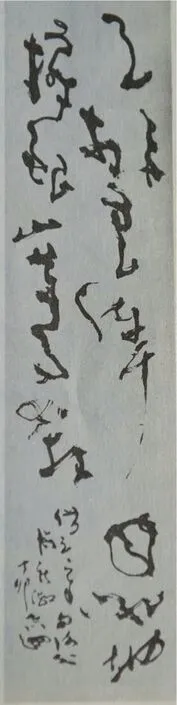

李志敏 草书。天排云阵千家吼地拥银山万马奔(米芾《浙江潮》句)

五、积学成书

学养对于书画家而言十分重要,无学养者,虽技巧很高,但徒具形似,韵味不足,久之令人感觉枯燥无味;有学养者,则其书其画皆耐人寻味,意蕴深长,久看不厌。书法作为视觉艺术,虽只是点画线条,却可折射出作书者之学养思想;字中包含多少学养,识者一眼即可窥破,难以掩藏。学养深厚者,其书法洋溢出一股蕴藉之书卷气,虽不张扬而自有深沉雅致韵味;学养浅薄者之书,徒有其形,而其神涣散,其气息粗鄙空洞,观之令人厌倦,毫无韵味可言。

故志敏先生曰:“学书三分技巧,七分学问”,“必博取而厚积,书法始有丰厚之内涵,令人味之无穷” 。

当代学书者,多病于学养不足。作字,则只知抄袭古人成语,而自己既不能文,亦不能作诗,不能填词,不能治印,诗词画印无所能也;又不读古人文章,国学功底甚为浅薄,于戏曲、国乐等姊妹艺术亦不知涉猎,如此学书者,能成书中妙手者,鲜矣。

古之能书者,多能画,赵松雪、东坡居士等皆是;能书者亦多能诗,古代书中圣手皆是大诗人,如黄鲁直、石涛和尚等不胜枚举;能书者又多是大学者,傅山、黄宾虹等即是;近代大家缶庐、白石等均是诗书画印皆通而又学养深厚,遂成睥睨千古之一代宗师。沈尹默先生为当代书坛圣手,其诗词、绘画成就之高,亦可傲视古人,吾尝读其诗词,观其水墨画,叹服之至!

多种学养融为一身,方能成就一代书法大家。今人只知练字,以为写得一手漂亮字即可称为书家,实乃肤浅庸俗之见也。前人常言,功夫在诗外。书法艺术之高下,亦取决于书者个人之综合学养,习字者不可不于诗词、古文、篆刻、绘画、音乐乃至于更大范围之国学汲取营养,转益多师,自有妙悟,其书法自然会呈现一种独特之韵味。志敏先生本是一代法学大家,于古文亦深有造诣,故其书论能用文言写成,文采斐然,音韵铿锵,当代论书者鲜有此等功底。志敏先生又能诗词,间作水墨山水,随意点染,皆成妙境。吾尝见其所作大幅山水,崇山峻岭,气势非凡,乃知书画同理也。志敏先生谙于画理,其书法岂肯落人窠臼?

遂想起庄子《逍遥游》中之语:“且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟,置杯焉则胶矣,水浅而舟大也。风之积也不厚,则其负大翼也无力,故九万里则风斯在下矣。而后乃今培风,背负青天而莫之夭阏者,而后乃今将图南。”积学深厚,才能成大书家,志敏先生以深厚渊博之学养帅字,又炼之以性情,遂成自家风貌。

六、兴与神会

翁图先生曾对我谈及很多志敏先生之逸事。志敏先生情致洒脱,不为俗网所拘,虽不能目之为狂者,然其魏晋风度亦足以超迈时流。书法乃人之品格禀赋之外露也,性情拘谨者,其书必乏风致;性情狂放者,则其章法布局必纵横洒脱,使人觉其有不可一世之概。志敏先生作书,常无意为之,率性而书,往往涉笔成趣。翁图先生言:志敏先生写字时颇狂放,纵笔写来,笔走龙蛇,不计工拙,写毕则将毛笔挥手一掷,实在是洒脱之极也。

翁图先生曾转赠我一幅志敏先生书小斗方,上书“到处莺歌燕舞,更有潺潺流水,高路入云端”,虽尺幅不大,然观其下笔,时浓时淡,时隐时现,布局险绝,字与字互相穿插,大字小字参差交错,读来只觉气韵生动之极,跌宕起伏,宛转多姿,真有神龙见首不见尾之感。字随笔写在一张极薄之宣纸上,亦无印无款,完全是一时兴起、率性而为的一幅佳作,虽逸笔草草,但无论从行笔还是从章法上,均堪称上乘之作。无意为之,反而意韵生动,神采焕然,中国书法之妙在此。志敏先生于此理深有阐发。他说:“书法佳作,在有意无意之间”,“有意求工而难工者,以有所碍也;无意求佳而自佳者,意无所拘也。故欲书先散怀抱。先散怀抱,本于老子之虚,即无所滞也。”并引《韵语阳秋》云:“大抵书画贵胸中无滞,小有所拘,则所谓神气者逝矣”。

古代书法佳作,大率无意为之而成。如王右军之《兰亭序》,偶然为友朋间修禊诗集而作序,随手写来,一任天性,偶有笔误,随手涂改,正是由于其无意求佳,而终成为千秋妙品也。二王之日常手札信件,诚所谓信手挥就,出神入化,然其内容不外乎日常交游琐事,无意之间妙趣天成。一张便条便可成为千秋书法佳品,这正好说明中国书法艺术玄妙之所在。

志敏先生“散怀抱”说,值得重视,当为《书论》中之一大发明。我体会,所谓散怀抱者,意指书写者在作字之前应摒弃思虑,心无滞碍,胸中一片澄明虚淡,完全处于一种潇散虚空之状态,不板滞,不紧张,不着意,而以完全自由开张之精神状态来书写,达到物我两忘之境界,如此才能获得书法佳品。否则未下笔之前便心思繁复,胸怀板滞,有刻意经营雕琢之心,如此下笔必受拘束,所书岂能洒脱无碍乎?故欲书先散怀抱,胸中虚无、恬淡冲和方能下笔从容,得其天然无雕饰之趣。

书者常有此体会:自己无意间于寂夜灯下挥就之尺幅小字常觉神完气足,以其散怀抱、心无滞碍故也。当此时,书者无欲无求,无虑无碍,随意点染,任情为之,故神完气足,韵味悠长。反而应人所托之作或参展之作,屡屡刻意为之,择佳纸、选良笔,匠心经营,着意布局,反觉处处局促,不能畅怀,观之只觉气韵板滞,以其心有所滞不能散怀抱故也。故志敏先生散怀抱一说,不仅具有深刻之美学思想价值,对于学书者亦有极实际之指导价值也,不可不细细体悟之。

今人作书,与古人已大不相同。今人作字,动辄曰“写一幅作品”,展纸运笔之前先有此意念,则字焉能佳妙?此等说法殊为可笑也。对于古人,书写是其生活之不可缺部分,无论著书、通信、朋友之间唱和往来,无不使书家处于一种书写状态。为邀朋友过江饮茶品酒写一便笺,便有可能成为不可复制之妙品。因而我以为,书法艺术之颓败,端在于传统文人生活之消逝;而书法艺术之兴,亦端赖于复兴中国传统文人之生命状态。如此书法才能与文人生活融会为一,书写成为生命之有机组成部分。文人不为参展而写,而将书写视为生命之本真活动,如此书道焉得不兴,书家焉得不获佳作?

吾曾观志敏先生致其学生之数十通手札,皆书法精品,布局灵动,运腕洒脱,满纸生辉,可以想象志敏先生写信时之从容自如状态。吾曾读沈尹默先生蜀中墨迹,皆是抗战期间在重庆与张充和等人通信之小手札,件件神完气足,温润雅致,即使与二王手札并观,亦不逊色,只有兴与神会,不刻意求工,才能得神品。

七、中和圆融

志敏先生在谈及书法美学范畴时,拈出“曲藏和圆情气神境”八个字,其中“曲藏和圆”四字为书法之笔墨技巧,“情气神境”为书法之精神内涵。前者由外而内,皆生命现象而有内在要求;后者由内向外,皆生灵魂魄而见诸形象,二者不可分,皆书论之精华也。

曲与直是一对矛盾。不曲则无韵味,不耐观赏。如文章之直白浅露,令人一览无余,审美意味全失。志敏先生认为,在曲与直之间,曲为主要方面,并引姜白石云:“钟王书法潇洒纵横,何拘平正。”但是,对于如何是曲,却大有可议论之处。曲不是故作顾盼之姿,矫揉造作;曲更不是刻意拗项扭腰,或凌乱无序求异求怪。学书者若刻意求曲,以致矫揉造作、满纸怪异,必堕恶道。

书者须先养平正之书风,虽笔意求曲,但不失朴实平正之气,如此方是上品。孙过庭《书谱》云:“初学分布,但求平正,既知平正,务追险绝,既能险绝,复归平正。初曰未及,中则过之,后乃通会。通会之际,人书俱老。”此语甚是精到。真正好的书法作品,总是既雕且琢,最终复归于朴。正如子美评太白诗云:“清水出芙蓉,天然去雕饰。”为书为诗,其理一也。

学书者易知曲之妙,而不易知平正之妙;易追求险绝怪异,而不知中和朴质为美之最高境界也。既须知曲尽其妙,又当谨记不刻意求曲,曲应是志敏先生所说之“意曲”,而非表面上的笔画弯曲波折。若仅仅将曲理解为笔画曲折,故意在书写时追求一波三折之妙,斯是下乘矣。某些当代书家故意以曲笔造作为书,矫饰甚盛,如女子扭捏作态,脂粉华饰,徒显恶俗耳。

藏与露是书法美学中第二对矛盾体。书法当以含蓄深沉中和冲淡为上品,以筋骨外露跋扈暴戾者为下品。但是,若片面强调藏,则有失偏颇。志敏先生引《续书谱》云:“用笔不欲多露锋芒,露则意不持重;亦不深藏圭角,藏则体不精神。”故露与藏须辨证地看。真正好的书法作品,既露且藏,藏处含蓄深沉,余味无穷,露处精神飞扬,灵动华美,藏露之间相得益彰。或曰杜子美主藏,含蓄深沉,但“会当凌绝顶,一览众山小”,精神飞扬,何藏之有?或曰太白主露,诗风飞扬跋扈,但“不知明镜里,何处得秋霜”,蕴藉深沉,何露之有哉?只有藏露结合,方成大家。

藏是涵于内,露是形于外;藏是含芳蕴藉,而非拘谨板滞;露是神采飞扬,而不是金刚怒目、剑拔弩张;藏是余韵悠长,绕梁三日,露是斩截明快,直指本心。藏是经久耐看,常读常新,如饮老茶陈酒;露是震撼心魄,如饮洌泉,使人精神爽利,通体畅快。历代书论以主藏者居多,而不知藏露相宜才能妙趣横生也。

如此说到狂草,似乎是以露为主,实则不然。颠张狂素之作,细观之,仍是从容宛转,笔意蕴藉,并非剑拔弩张,一味逞其戾气,此是露中有藏也,故其气味深沉,不致浮滑浅薄。草书最忌浮滑,以其只知露而不知藏也。观二王之行书,诚然含蓄雅致,然其顾盼神飞之处,笔意潇散,神采焕然,灵动之极,此藏中有露也。若一味藏之,则必流于板滞,此是呆女而非美女也。美女须于含蓄之中有灵动之神,于淡雅之中呈飞扬之态。否则,眉目呆滞,容颜再佳亦是呆女。

志敏先生谈到书法之圆,崇尚书法之神圆、气圆、势圆,是确当之论。圆是圆融、圆满,而非圆滑也。志敏先生引钱钟书谈艺录云:“夫诗至于圆,如学道证圆通,非轻滑也”。书法之圆与此同。一幅好字,无论正草,总是章法圆满,笔画圆润,气势圆浑,如此才不乖张,不生涩,不粗砺,不凝滞,气息圆融,神完气足。

八、艺究天人

志敏先生擅狂草,但于隶书、魏碑亦涉猎颇深,造诣精湛。但不论狂草、隶书还是魏碑,志敏先生均表现出鲜明而浓郁的个人风格,可从书法中见其性情气概。其性情放旷,故其下笔则纵横无拘,元气淋漓,如大水冲决而下,其势不可遏止。

艺术即性情,是艺术家之内心世界(我)与宇宙万有(物)融合为一的产物。志敏先生说:“我具物意,物具我情,情投意合,笔上生花。”又云:“不狂不醉,则不能作草,回环牵结,手不为法拘,即是狂;跌宕起伏,情不为物累,即是醉。”

狂醉乃是书家真性情之体现,张旭狂醉时以头发作书,性情之不羁可见也。杜甫《酒中八仙歌》云:“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。”《旧唐书》中云:“吴郡张旭擅草书,好酒,每醉后,号呼狂走,索笔挥洒,变化无穷,若有神助。”《国史补》云:“旭饮酒辄草书,挥笔而大叫,以头揾水墨中而书之,醒后自视,以为神异。”写尽张旭癫狂之貌也。正是这种狂放不羁之性情,造就张旭空前绝后之狂草艺术。因此可以说,无真性情者,必不能成为一流书家,有真性情者,假以学养、环境陶冶与内心之反省,必于书道有大长进;若进一步提升格调,涵养性情,廓育胸襟,则必成为一流书家。

书家除性情外,还须善养气。情不同于气,历代书论将情与气混同,大谬也。气更指气概、气魄、气势、气象、气度、气韵,有情而无气,则其字必无韵味,字势疲弱,气象萎靡。大书家应如孟子所云:“吾善养吾浩然之气”,要养大气象,大气魄,大气度,如此才能笔势开张,章法开阔,气韵灵动。气虽无形,然关乎书艺高下。以气御情,以情融物,以神贯气,情意交汇,神气相生,如此才能使书法臻于天人合一境界。

瞻志敏先生书法,读志敏先生《书论》,觉先生实有大气象、大气魄,当代书家中书艺与书论皆有精深造诣者,殊为罕见,志敏先生诚为当代书坛不可多得之妙手。闻先生尚著有《草论》一书,惜乎至今未能付梓,憾哉!其作品散见于亲友故旧之手,并无书法作品集面世,一代书家,竟至于此,令人唏嘘。先生于1978年与宝煦先生、翁图先生共同发起燕园书画会,并亲任第一任会长,于北大书法艺术发展居功甚伟。读其遗作,想其丰神,于烟台海滨成诗两首,以纪念这位颇具个性与独创精神的卓越书家,因篇幅有限,这里省去。

参考文献:

1.南宋·葛立方:《韵语阳秋》,中华书局1981年版。

2.周振甫:《钱钟书——谈艺录——读本》,上海教育出版社1992年版。

3.李肇撰:《国史补》,上海古籍出版社1979年版。

4.《旧唐书》,中华书局2002年版。

(责任编辑:张晓东)

乡土中国