在戏剧事业里得到永生

——深切怀念李默然先生

2016-06-04中国艺术研究院宋宝珍

中国艺术研究院 宋宝珍

在戏剧事业里得到永生

——深切怀念李默然先生

中国艺术研究院 宋宝珍

【内容摘要】李默然先生是中国话剧界了不起的表演艺术家,他不仅塑造过邓世昌、李尔王、党委书记、市长、军人、画家等一系列熠熠生辉的艺术形象,而且为人正直,宽厚善良,襟怀坦荡,他一生孜孜不倦,热心学习,生命不息,探索不止,艺品、德行堪称后世楷模。本文描述了李默然先生的生平际遇,对其不为商业利益所动,不为世俗功名所累,对戏剧事业竭忠尽智的行为予以赞颂;对其独具特色的表演成就也进行了初步总结,指出他所创造的“北派”话剧表演风格,具有鲜明的艺术特点和美学内涵。

【关键词】李默然 话剧艺术 生平 表演

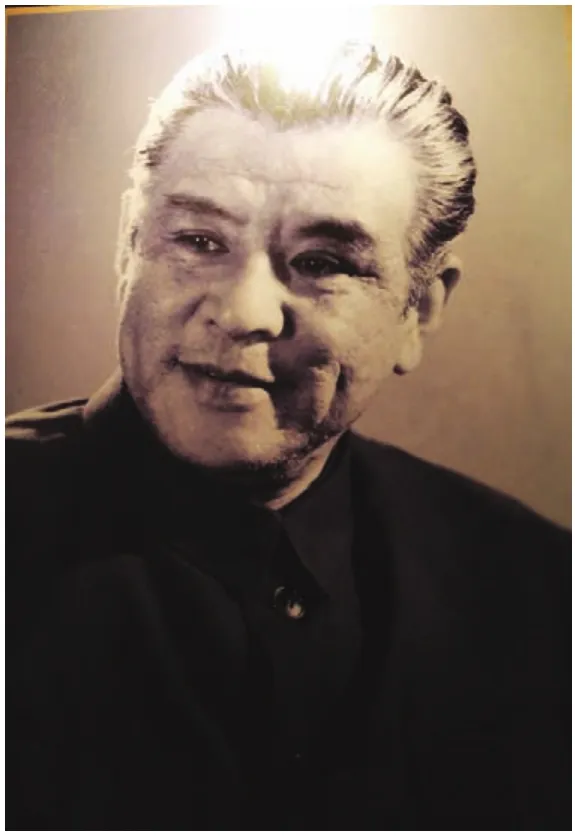

2012年11月12日,是李默然先生的伟岸身躯告别凡尘、往生天国的日子。3年过去了,先生的背影似乎并未走远,在戏剧的时空里,他的声音似乎依然回荡。今天,在沈阳,在李默然先生长期工作、生活过的地方,全国各地的戏剧工作者缅怀他,学习他,崇敬他,践行他的足迹,我深信,正是他“乘骐骥以驰骋兮,来吾导夫先路”的精神,召唤着后来者重温戏剧工作者的责任,在先生开辟的戏剧道路上探索前进。

一

想念先生的日子,我会找出电影《甲午风云》,一看再看,李默然——邓世昌已经融为一体,那是我抹不去的记忆。先生扮演的邓世昌,傲立于致远舰的甲板上,大敌当前,他剑眉倒竖,目光如炬,双拳紧握,誓死不屈,他那“开足马力,撞沉吉野”的呐喊,总是响彻在我的耳边。我甚至想,如果我生在甲午年间,我愿意是一名水手,站在邓大人身边;我愿意与他一起,痛击顽敌,力竭不屈,同沉海底。中华民族之所以历尽劫难,命脉不断,不是因为有像李鸿章这样的大人物投机取利、辟阖斡旋,而是因为有邓世昌式的英雄“明知其不可为而为之”,“我以我血溅轩辕”。

李默然先生33岁扮演了《甲午风云》中的邓世昌,因为这部电影和这个人物太重要,以致导演最先想到的扮演者是大名鼎鼎的金山,金山因故迟迟来不了剧组,而风尘仆仆走进拍摄现场的李默然,风骨神韵深得摄影师的赞叹,因此,直到晚年,先生还戏称这个角色是他“捡来的”。李默然——邓大人——正义化身,这样的形象符号不可改变,“默然”而“致远”,这似乎也有命定的逻辑关连,看起来是个偶然,其实也是两颗相似的灵魂遇合、融通的结果,先生是借用历史人物的皮囊,装进了自己的浩然正气、伟岸英气和无敌勇气,因此才有那么强大的感染力,才能塑造出彪炳千秋的“邓大人”形象。

李默然先生曾经说过,“我与邓世昌的心是相通的”①关捷:《人民艺术家李默然》,辽宁人民出版社2011年1月,第37页。,对于日本侵略者的愤恨,也许早已深入先生的骨髓。先生原名李绍诚,祖籍山东黄县,1927年出生于黑龙江省珠河县一面坡镇,这里离哈尔滨160多公里,是四面环山的小盆地,苏联革命时期,一些白俄人士跑到此地,打破了原有的静寂和封闭,也带来了异域文化气息。

李默然先生4岁时,遭遇“九·一八事变”,日本侵略军占领了我国东北地区,在侵略者的铁蹄之下,他的10口之家生活越发贫困。童年时期,他聪颖好学,过目成诵,深得老师的喜爱,无奈家境贫寒,在学校只读了三年零八个月便被迫辍学。为了生计,他曾一大早反复排队购买限购的香烟,在街上拆散零卖,赚取微薄的差价,贴补家用。他时常在戏院、书场、电影院转悠,旁听评书、大鼓、京剧、落子,尽管断断续续,仍被其中的故事吸引,他拿着省吃俭用积攒的几个小钱租书来读,靠一边读一边猜,竟然学会了很多生字,在社会这所大学里,以独特的方式进行自我教育。

李默然先生从小喜欢戏剧,看了就学着演,用棍子当马鞭,用玉米须子当胡子,居然可以演出差不多全本的《大登殿》和《武家坡》。他甚至开始做起了演员梦。然而,残酷的现实时常搅扰他的戏梦人生,有一次卖烟时遭遇鬼子搜查,他被鬼子警察打掉了两颗牙,那种深深的屈辱感刻进了他的内心。

上世纪40年代,话剧传入牡丹江一带,1945年,李默然先生在牡丹江的邮局谋到一份差事,没想到却从此与话剧结缘。邮局职工业余剧团排演一个名叫《保险箱》的话剧,他就站在边上看,看的多了,台词都背下来了,还常常自言自语,说着人家的台词。导演看在眼里,就让他到场上试试,演一个老仆人,只有一句台词“老爷,您回来了”,18岁的李默然似乎戏神附体,但见他上场便抄起个棍子当掸子,为老爷家打扫厅堂,然后又掸去窗户上的灰尘。剧中的老爷一出现,他便哈着腰、压着嗓儿,显出一副恭顺老态,趋前打招呼。导演很惊奇,问他怎么会设计动作,他却说,自己压根不懂得什么叫设计。

1947年8月,共产党领导的东北文协文工团在哈尔滨成立,团长张凡夫,副团长陈沙。在表演方面初露锋芒的李默然,正式加入此团当演员。随着解放大军的推进,文协文工团先后到达长春、沈阳,后改组为东北人民艺术剧院,演出话剧《在新事物面前》、《侵略者》《曙光照耀莫斯科》等,1954年该剧院更名为辽宁人民艺术剧院。

翻身解放后的李默然先生真心拥护改朝换代领导的新中国,在旧的时代,他饱经历史忧患和民族屈辱;在新的时代,他感到艳阳高照,扬眉吐气。他曾经以朗诵艾青诗歌的方式,剖白自己对于祖国的心迹:“为什么我的眼里常含泪水,因为我对这土地爱得深沉”。他满怀热忱,投入新生活,抱定信念,为人民的艺术事业奋斗不息。

作为一位表演艺术家,李默然先生正气旺,气场足,生来就是银幕上、舞台前的1号人物,一生出演过四十多部话剧和十多部影视剧。舞台上他是英豪在世,舞台下他是仁厚长者,慈祥中带着庄严,热诚中带着刚毅,正直、坦荡、无私,拥有强大的凝聚力和感召力。在先生身上,我深切地感到,“君子坦荡荡,小人常戚戚”,他让人爱戴,景仰,一见面便陡生敬意,感到踏实,一如沙漠中的旅人望到了绿洲。这不是因为他身上的光环和位势,恰是因为他虚怀若谷的胸襟和自性光明的人格。他曾是中国文联副主席,中国戏剧家协会主席,辽宁人民艺术剧院的院长,第六、七、八、九届全国政协委员,然而,在很多艺术活动中,作为中国戏剧的领军人物,他从不摆架子、顾面子,却总是率先垂范,“来吾导夫先路”。

二

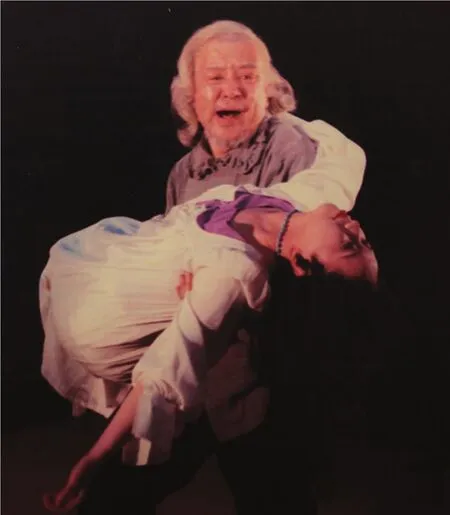

当然,让李默然先生扬名立万的是他的本行——话剧演员。在赫赫有名的辽宁人民艺术剧院,在人才济济的演员队伍里,他始终是台柱子演员,也一直是人们心中的老院长。他具有斯坦尼斯罗夫斯基演剧体系的深厚功力,也有对民族文化特别是戏曲艺术的深刻领悟,他所饰演的一系列光彩照人的舞台艺术形象,个性鲜明,栩栩如生:比如1951年《曙光照耀莫斯科》中的库列宾,1953年《在那一边》中的伊格那杰夫,1954年《尤里乌斯·伏契克》中的伏契克,1958年《渔人之家》中的姚努兹、《智取威虎山》中的杨子荣、《青春之歌》中的卢嘉川,1962年《胆剑篇》中的夫差、《第二个春天》中的冯涛,1974年《艳阳天》中的萧老大,1979年《报春花》中的李健,1986年《李尔王》中的李尔,1993年《夕照》中的甲泽等等。这些角色不进囊括了古今中外,而且丰富多彩,这充分证明,李默然先生的戏路很宽,远不是人们通常所想象的那样,只限于慷慨激昂的硬汉。据说他晚年希望扮演性格复杂、内心强横的大奸枭雄,如果假以时年,遇到合适的角色,他也会演得十分成功。因为他已经成功扮演过所谓的反面角色,比如《同甘共苦》里轻浮世故的梁上君,《日出》中狡猾阴狠的李石清,以及《明朗的天》中的邪恶医生江道宗等;这让人们有理由相信,他是一位优秀的表演艺术家,在表演的领域,在塑造舞台的形象上,他会冲破所有的禁区。

李默然先生的戏剧表演,有人说如“长枪大戟雄浑壮伟”,或者也可以说如“铁板铜琶,歌大江东去”,有一种提神解气的酣畅淋漓。他创造了中国话剧表演流派当中的“李派”,或曰“北派”,构成话剧史上值得浓墨重彩书写的篇章,难怪连曹禺先生都认为,对于他的表演成就而言,已有的研究还很不够。早在上世纪五六十年代,他在国内剧坛就已经声名鹊起,然而文革阻断了他的艺术道路,直至上世纪七八十年代,他才以半百年纪,迎来艺术生命的辉煌时期,演出了多部脍炙人口的话剧:在《市委书记》里他是一身正气的领导,在《报春花》里他是拨乱反正的先驱,在《李尔王》里他是悲愤填膺的国王,在《夕照》里他是内心复杂的画家。当他67岁上演封箱之作《夕照》时,观众们争相往观,人如潮涌,场场爆满,有的观众为一睹先生的风采,上墙爬树,挤破了剧场的窗户。

对于李默然先生的表演成就,戏剧家曹禺赞许有加,他说“从事表演艺术的人,经过正规训练和反复磨砺要具备较高的技术素养并不难,难的是进入一种自由的境界,形成一种自然的魅力,此二者是表演艺术的最高层次,不是每个人都能达到的。正是在这一点上,李默然显示了过人的天赋。他的表演艺术,千变万化,精警独到,于平易中见深刻,于质朴中见脱俗,已进入一种收发随心挥洒自如的自由之境。他的戏,大都具有恢弘摄魄的魅力。这是一种壮伟刚健、情幽意远的男性的魅力”②。这种魅力即来自于先生伟岸正直的人格精神,也来自于他潜心修炼、内涵丰厚的人文底蕴,更来自他真实感人、化机巧于无形的表演神韵。

在李默然先生看来,真实是艺术的生命。1949年,李默然先生参演抗日戏剧《纪念碑》,在其中扮演一个贫苦农民。他开始深入生活,找到一个乡下农民,跟着人家干了几天农活,自以为胸有成竹了,可是一到排练场,他的表演就挨了批评,导演说,“你设计的动作不像是贫苦农民”。他再去体验生活,一打听才知道,原来他观察模仿的对象,竟然是个富农。李默然很吃惊,他问导演,“你怎么知道我找错了人”?导演说,“我一看你那个拿烟袋的动作、姿势,就肯定你找错人了,真正出身寒苦的人不那样”③。这件事让他印象很深,从此,他观察生活、琢磨人物更细心也更认真,并且特别注重细节的真实。

李默然先生是人们敬重的艺术家,却一直那么学而不怠,从未停止过人生的奋斗。

他说自己只上过小学3年级,早年曾因把“酗酒”念成“凶酒”闹过笑话,因此他一生最看重的事就是读书学习,孜孜进取。辽宁人艺的院长宋国锋说过,直到晚年,默然先生都手不释卷,博览群书,他自费订阅大量艺术类的期刊报纸,每一期都认真读,遇到熟人、朋友,他就跟人家谈,哪一期那一篇有新意,有见地,如果对方说,我没读,他就直接表示不满,告诫人家,作为一个艺术工作者,你干的是塑造灵魂的事,怎么可以没知识、不读书呢?他说“我平生主张要满腔热情地、积极地、科学地反映现实生活和创造生活的人民。演员如果对我们祖国的事业,人民的事业,持冷淡、挑剔的态度,创作上是不会有收获的。”④他特别强调文艺工作者要讲政治,会学习,能思考,有觉悟,关心时代变化和人民疾苦,具有社会责任感,不如此,艺术便没有灵魂。正是在他的策划和推动下,辽宁人艺反映下岗工人生活的一批现实主义戏剧如《父亲》、《矸子山上的男人女人》、《黑石岭》等陆续问世,并获得了“国家舞台艺术精品工程”大奖。可以说他的艺术旨趣、美学追求,奠定了辽宁人艺的艺术风范。

李默然先生反对“会说话就会演话剧”的说法,也反对戏剧表演中的形式主义,他说“形式主义不是因为表演技术技巧造成的。恰恰相反,正是训练无素、生挤硬造才是形式主义的根子。没有高超的技术技巧,就无法完美地、鲜明地、分寸适度地呈现人物的内心思想感情。弄不好,恰恰会产生自然主义的弊端。” 他引用戏曲界的说法,“有戏无技不生动,有技无戏是卖弄,戏中有技才叫艺,有技有艺又有戏,百看才不腻。”⑤他重视运用训练有素的手段、技术、方法,在舞台上塑造真实可感的艺术形象。

有一个时期,影视表演特别强调“越生活越好”,这股风也刮向戏剧舞台,有人说,李默然在台上说的是“腔调式台词”,他并不认同,他认为表演艺术的实质,恰恰在于源于生活的技巧训练所创造的艺术美感。纵观李默然先生的表演,他情真意切,激情澎湃,但绝不是所谓形式主义,而是一种深谙话剧本质的表演范式,因为话剧是“活人演给活人看”的场上艺术,而这个场的概念,离不开庄严感和仪式感,话剧需要有深厚情感、生命律动、和谐动听、富有诗意的语流,将观众带入戏剧的规定情境,不如此,则达不到观演双方的心灵融通,更无法达到共同创造的艺术的审美之境。影视表演的浮面化、碎片化、空心化、自由化,造成了身体与语言的分离,气息与受众的隔膜,恰恰是对舞台艺术审美本质的背离。李默然先生的台词具有诗意、生命感和穿透力,振聋发聩,直指人心,涤荡灵魂,因此在电影《甲午风云》中,他那“开足马力,撞沉吉野!”的呐喊才会响彻半个多世纪;在电影《走在战争前面》中,他那“撼山易,撼解放军难!”的台词才会掷地有声,让观众听着舒心解气。语为情动,言为心声,李默然先生的台词不是简单地喊出来的,也不是温吞水一般流出来的,而是节奏鲜明、铿锵有力、韵律优美、声情并茂,表现出声音的有机造型能力,因而更具艺术表现性。

三

李默然先生认为,真正的话剧艺术,应当“与人民同心,与时代同步,与广大观众共同创造。”他一生为艺术理想竭忠尽智,不辞劳苦,有道是“天下兴亡,匹夫有责”,于他而言,则是“话剧兴亡,我的责任”。

肇始于上世纪80年代的话剧危机,曾让很多话剧艺术家伤感、忧虑。曾几何时,话剧崇高而庄严的宝殿,饱受商品经济大潮的袭击,剧院萧索,门可罗雀。当许多人困惑于从事高雅艺术不赚钱并为此急煎煎焦虑不安时,话剧人从来没有丧失过信心,他们一直认为,危机意味着转机,只要坚守话剧阵地,就会迎来胜利。

要想拯救话剧,先要获得社会资金的支持。1989年,李默然先生在厂家的再三恳求下,为南方制药厂生产的“三九胃泰”药品做广告,成为明星代言广告第一人。他以此换取商家对中国艺术节的赞助,尽管分文未取,结果还是招致了汹涌的非议。很多人都误解了他,他却没办法澄清事实,于是抱着“清者自清”的态度,独自承受社会压力。他还认真地自我反省,认为邓大人在观众心中已然是一座丰碑,自己被看作邓大人,这是观众的认可和褒奖,来不得半点差池,从此他发誓与广告绝缘。

这则播出时间仅有两三分钟的广告,居然让“三九胃泰”走向热销,短短半年时间,销售额已经破亿。厂家欣喜之余,想到补偿李默然先生的精神损失,他们提出要送一套广东的别墅给他,被他一口回绝;后来他们又说广西北海的别墅不错,还是想送他一套,他还是坚辞不受。后来,天津一家制药厂找上门来,以重金相约,希望在厂区树立一座真人大小的李默然先生雕像,穿上他们厂里的服装用作企业形象,另有一座小塑像摆在老板桌上,若有第三座塑像出现,便算作违约任凭责罚,李默然先生断然拒绝。很多人不理解,哪有放着钱不挣的道理?

李默然先生的次子龙跃在外省拍电视,遭遇了资金不足的问题,有生产润喉片的厂家主动提出赞助,条件是截取李默然先生的话剧演出片段,续上一点广告,他们还想了个不错的创意:舞台上李默然先生扮演的李尔王正在暴风雨中咆哮,镜头一转,一个小女孩在风雨中飞奔,来到后台,拿起润喉片,喊了一声,“爷爷,保护嗓子!”但是龙跃不敢擅自做主,与父亲商量。商量的结果依然是:广告,说什么都不能做!经历了“胃泰”风波之后,广告对于李默然先生而言,仿佛是一个过敏源,避之唯恐不及。

他活得真诚、清净、单纯、坦荡,以道德规约和君子形象,为自己的心灵设下防微杜渐的一堵墙。21世纪初叶,辽宁的一位大人物要表彰本省的两位文化名人,一位曾担任过省博物馆馆长,另一位就是李默然先生,他让人拿来图纸,要为他们在河岸盖别墅,只要他们选中图纸即刻开工。然而这两位先生根本不在乎漂亮的房子,却很在乎两袖清风一世清名,他们竟然不约而同地说,不要。有道是,塞翁失马焉知非福?他们舍弃了有形的物质利益,却成就了耿介风骨和精神价值。

有了李默然先生这样的艺术成就,也许有人会生出“多一事不如少一事”的心思,安心守成,颐养天年。但是他是人们心中的“邓大人”,是挑大梁的硬汉子,总有逃不开的责任和须担当的情势,尽管他不为自己多挣一个钱,却为戏剧事业摇旗呐喊,广为募捐。因此,梅花奖评选、1993中国小剧场戏剧节的举办、中国话剧90周年纪念活动,每每需要经费,人们理所当然地找他想办法,其实就是利用他的影响力去多方筹资,而他总是在所不辞,尽心竭力。这份劬劳辛苦,外人是很难体会的。而他的大公无私,也受到戏剧界的普遍赞誉。

李默然先生没有艺术商品化的概念,在这一点上也可以说他很传统,他关注艺术的精神引领作用,爱护自己的声名,尊重普通观众。他经常朗诵的诗歌除了艾青的《我爱这片土地》,便是《观众,我们心中的星》。电影《花园街五号》进行推广宣传时,李默然先生有一次突然发火,大家都惊诧莫名。原来他看到演员与观众的见面会居然在卖票,他认为演员临时凑出来的节目,就是为了活跃气氛,与观众联欢,怎么可以卖钱呢?他要求揭掉卖票广告,把票款退给观众,否则就不参加演出。当然,最后是他的坚持得到了众人的赞许。

辽宁文化厅的孙浩曾经这样评价李默然先生,“给人印象最深的是他那一颗艺术家的纯真的心灵。能够在某一领域里成就一番大事业的人,大都是心海澄澈、心无旁骛的人,是忧劳忘身、寤寐求之的人,是把全部生命与情爱集中地定位于人生的一个焦点上的人。”⑥孙浩:《在艺术的世界里建构灿烂的人生》,载于《戏剧人生》,春风文艺出版社1996年,第717页。他勤于奉献,德艺双馨。

四

我与李默然先生相识,其实是缘于文字。虽然我对于先生十分敬重,但那份敬意藏在心里,偶然碰到,作为一个无名晚辈,我只是站到一边,点头致意。大约10多年前,先生作为剧协主席在北京开会,期间他读到我写的一篇文章,便让人复印多份,分发给与会者。他在大会发言中说,宋宝珍是谁,不认识,但是这篇文章写得好,大家应该读。他还把这样的表扬话,率真地写进了他的文章里。后来我又写了一篇文章《警惕话剧的生态危机》,对话剧精神萎缩、创作人才短缺、评价机制模糊、艺术产品单一等问题提出批评,先生专门写了一篇文章《“危机四伏”何以应对》,在《中国戏剧》2006年第9期发表,他在文章中开门见山地指出,“2006年第6期《艺术评论》,发表了宋宝珍同志的中国话剧生存的‘四种危机’。我喜欢读宋宝珍同志的文章,因为‘直言不讳,言简意赅’。此文就目前话剧生存面临的主要问题,从四个方面加以剖析,可谓‘切中要害,发人深思’。”先生还就我所提出的问题,一一做了更为深入的论述。我很感动,很欣慰,不是因为被表扬,而是因为我辛辛苦苦写出的文字,总还有那么一个人认真地读过,并且在精神上予以支持。

2007年4月,中国文联和剧协在北京大观园召开“中国话剧百年诞辰学术研讨会”,会场上,默然先生叫着我的名字向我走来,我一时惊讶,只是木讷着,说不出什么话,先生以一个戏剧前辈对于晚辈的殷切之情,鼓励我好好研究话剧,还是旁边的朋友提议,我才脚步前移,站在先生身边,被拍了一张合影。先生的期望和器重,让我一直感激莫名,而那句在心中涌动多时的感谢话,面对先生时我竟然从未说出口,这是我十分后悔的事。今天,先生已经远去,我只有深切地瞩望他的背影,然后默默地对自己说,先生的恩德,我心永记。

实际上,我多次聆听过默然先生做报告,就像观看他的演出一样,他的声音、语调、眼神、手势都充满魅力,先生通常是即席发言,不带片纸,侃侃而谈,有条有理,他居然有那么了不起的记忆力、判断力和表述力,还有那么充沛的精力,这简直让我赞叹,惊奇!

2009年8月,“建国60周年中国话剧艺术发展论坛”在抚顺举行,默然先生做了重要发言,他不着一字稿子,一下子讲了两个多小时,思维缜密,逻辑清晰,分析问题鞭辟入里。他一直反对戏剧的商品化和低俗化,反对把戏剧当成是政府的形象工程,不遗余力地捍卫戏剧的思想价值和美学标准。他是真正有哲思、有胆识、有魄力、有远见的戏剧专家,视野开阔,充满睿智,比起那些自以为是、用一套话语对付所有的戏剧的所谓学者,他更了解戏剧艺术的历史和现实,从不做空泛之语,总能理论联系实际,并且有的放矢,切中肯綮。

2012年6月11日,北京人艺建院60周纪念大会在华侨饭店举行,我看到默然先生坐在主席台上,他不算长的开幕式讲话依然是声情并茂,语重心长。我想人们传说中侵扰先生的病魔,大概是被先生超强的意志力击溃了,在他85岁的年纪,依然精神矍铄,真是可喜可贺。然而,11月8日,先生却遽然倒下,据说,他因心脏病发作而感觉不适,家人立即安排他去医院,而他坚持自己走下楼梯,等到了医院,心跳已经停止。在生命的最后一息,他依然是要强地自己走下楼。而我情愿相信,此生要积攒多少功德,才可以像先生那样,避掉辗转病榻的苦痛,完成现世人生的圆满,在人生的那一刻,像一阵清风一缕云烟,潇洒地绝尘而去,遁入空远。

先生走了,他为戏剧的繁荣不惜此生,耗尽心力;他风骨依然,英魂常在,那是后世戏剧工作者心灵的依托,前进的动力。不才如我者,所能做到的,只有沿着先生的足迹,继续勤勉地走下去。