香港福利治理模式:以长者“广东计划”的推行为例

2016-06-03计巍巍陈财喜

计巍巍 陈财喜

香港福利治理模式:以长者“广东计划”的推行为例

计巍巍陈财喜

摘 要:福利治理以分权和参与为特征,涉及了福利提供、传递和享受的完整过程,且包含了多元化福利主体的各种角色及互动关系。 2013年推行的“广东计划”的实现使移居广东居住的65岁香港长者得以领取高龄津贴,开始了香港在社会福利可移植性方面的尝试。本文以“广东计划”的政策过程为案例,展示了社会议题进入政策视野的过程;剖析政府、市场、第三部门及个人在特定社会政策形成中的角色地位;特别对斯特潘(Stepan) 和马勒(Muller)的福利治理分析框架进行了诠释和补充,提高了分析框架的精确性和解释力。

关键词:福利治理;广东计划;政策过程

一、关于福利治理概念的讨论

治理(governance)概念自20世纪90年代进入社会科学领域成为重要议题以来,在诸多学科与视角下得到发展和诠释。然而治理概念的发展与福利国家研究有着密切的联系。俞可平将治理界定为在既定范围内,运用多元权力与权威对特定事物的管理,以此更好地满足公众的需求。①俞可平:《治理与善治》,北京:社会科学文献出版社,2000,第7-8页。而福利作为典型的公共领域事物,其管理过程深受治理模式的影响,其研究也带动了治理理论的发展。为此,对福利治理的讨论离不开对多元权力的探讨。在本篇文章里,对香港福利治理框架的讨论也是从多元权力的交叉互动出发,从社会政策形成过程的角度讨论公众议题是如何转化为政策并得以实施的。

治理研究涉及在事务管理中的权威变化。这种变化使国家(state)和社会(society)在社会事务管理中的界限日益模糊,当管理权威从政府转移出去时,网络、市场、社团等,除等级逻辑之外的其他管理逻辑便展现了出来。②Kjær, A.M. Governance. Cambridge: Polity Press, 2004.这种权威的转移不仅向上延伸至超国家层面,如罗斯瑙(roseau)论及全球治理(global governance),讨论了一体化、全球化背景下的治理。③Rosenau, J. N. Citizenship in a changing global order. Governance without government: Order and change in world politics, 1992: 272-94.同时在治理过程中权威也不断地向下转移,使更多利益相关者,如服务提供方和个人,在事务管理过程中发挥更大的作用。④Hoogh, L. and Marks, G. Multi-level Governance and European Integration. Bowman and Littlefield, Boulder, Co., 2001.因此,治理的行动主体变得多元化。而20世纪80年代福利领域关于福利多元主义(welfare pluralism)、混合福利经济(mixed economy of welfare)的讨论也通过相应政治思潮,将福利国家的治理结构推向多元。这使国家角色淡出直接服务的提供,并在福利提供与传输的过程中带入了政府以外的参与方。①Mishra, Ramesh . The Welfare State in Capitalist Society: Policies of Retrenchment and Maintenance in Europe, North America and Australia. London: Harvester Wheatsheaf, 1990.这便为之后的治理逻辑发展奠定了基础。

参与(participation)与放权(decentralization)是治理与福利研究的共同议题,在大多数已有文献提及福利治理(welfare governance)时,大多不特别论及福利治理的概念,例如布劳和瓦波(Burau & Vabo); 海柯和安东尼(Haikio & Anttonen); 纽曼、格兰丁和休斯(Newman, Glendinning & Hughes); 亨曼和芬格(Henman & Fenger)的著述,而是注重从组织视角或第三方福利提供角度进行论述,从而忽略了从社会政策形成过程讨论治理。②Burau, V. and Vabo, S. I. Guest editorial: Shifts in Nordic wel fare governance: introduction and outlook. International Journal of Sociology and Social Policy, 2011(3): 140-147; Haikio &Anttonen. Local welfare governance structuring informal carers' dual position. International Journal of Sociology and Social Policy, 2011(31):185-196; Newman J., Glendinning C. and Hughes M. Beyond modernisation? Social care and the transformation of welfare governance. Journal of Social Policy, 2008(37):531-557; Henman, P. and Fenger, M. Administering welfare reform: international transformations in welfare governance. Bristol, UK:Policy Press, 2006.然而,从政策形成过程讨论治理是理解治理逻辑发展的必然,不但因为政策形成过程体现了放权与参与这两个重要的治理议题,而且因为治理作为事务管理的概念框架具有与政策过程密不可分的强烈的实践特征。治理理论在实践中发展了其相关于政治、政体、以及政策过程的各个方面的框架体系。而福利治理涉及了福利提供、传递和享受的完整过程,且包含了多元化福利主体的各种角色及互动关系。③韩央迪: 《从福利多元主义到福利治理:福利改革的路径演化》,《 国外社会科学》,2010(2)。从而,对福利治理的讨论并非囿于理论单纯地讨论参与者,而是在政策形成的过程中,对事务管理的实践进行总结的、可用概念框架描述的一种理论抽象。

在大多数文献忽略了将福利治理作为概念框架进行描述时,斯特潘和马勒通过对治理和社会政策的概念辨析,提出了福利治理是治理概念在社会政策中的运用,从而保障或促进市民的社会福利的观点。④Stepan, M. & Muller, A. Welfare Governance in China? A Conceptual Discussion of Governing Social Policies and the Applicability of the Concept to Contemporary China. Journal of Cambridge studies,2012, 7(4): 54-72.他们以政策形成、政策实施和政策监督为参照,对福利治理提出了一个启发式的概念框架,用以描述和分析多元参与者在福利政策形成过程中的互动与作用,这为福利治理的分析提供了一个有用的分析框架。

二、对斯特潘(Stepan) 和马勒(Muller)分析框架的补充

斯特潘和马勒框架依据福利治理的三项功能:政策形成、政策实施、政策监督,将分析框架分为相应的三个部分。并且在每个部分中总结三种治理理想型。最后,斯特潘和马勒依照3*3*3的框架分类将福利治理分为27种类型,为分析福利治理提供了可参考的框架。

表1 斯特潘和马勒福利治理功能类型

政策形成涉及政策参与部门,财政责任,标准制定等一系列问题。依据参与主体的性质,政策形成被划分为三种理想型。专有型(exclusive),即政策的制定与财政责任完全由国家控制及担负,私人部门完全不参与其中;自发型(autonomous),即私人部门在没有公共部门参与的情况下,完成形成社会政策的过程;协同型(coordinated),即国家与私人部门共同形成政策、分担财政责任以及制定政策标准等。

政策实施的讨论与福利理论研究中讨论的“由谁提供福利”的传统问题相互重叠。虽然在福利理论研究中有着丰富的理论框架对这一问题进行探讨,但斯特潘和马勒在进行政策实施的划分时坚持延续使用“公共-私人”轴线标准(见图1),将政策实施划分为官僚型、私人型、混合型,三种实施类型。其中,官僚型(bureaucratic)是指由国家、公共部门对政策实施,不涉及私人部门;私人型(private)指由盈利或非营利的私人部门组织进行政策实施,不涉及公共部门;而混合型(hybrid)则是一种混合关系。指公立部门和私人部门共同提供政策的服务,或在公私合作伙伴关系(public private partnership)下实施政策。

图1 “公共-私人”轴线上的政策实施分类

政策监督,是指社会政策实施与福利提供中的合规性。它包括:国家型(state),即以政府部门进行政策监督;持份者型(private stakeholders),即私人部门代表进行政策监督;混合主体型(mixed-bodies),国家与私人部门共同实现政策监督的类型,如政府、商会、雇员工会代表进行的共同监督。

显而易见,斯特潘和马勒框架是沿着“公共-私人”轴线,对政策形成、实施以及监督三个维度分别做了划分。虽然此框架相对于已有文献来说,已经将福利治理从治理和福利研究的范畴中单独地作为分析框架细化出来,并且用一个与众不同的视角将福利治理框架的“实践性”特点着重表现出来。但是这个框架仍然将重点放在“公共-私人”轴线的讨论上,这种倾向于二分法的划分使在描述政策形成的过程中过于简单化,不能够考虑到政策形成不同阶段的参与主体互动行为的丰富性。此外,框架将参与治理过程的部门作为重点却忽略了对治理过程的抽象描述,因此此框架缺乏对完整的福利治理的过程展现力。也就是说,此框架并没有回答公共诉求是如何积聚,如何被表达的,以及如何被讨论以至于形成政策的。这个框架也没有回答应该如何分析政策形成后的可能性。因此,可在已有分析框架上做两点补充,以完善其对政策动态过程的表述效用。

首先,政策形成是福利治理的重要阶段。在政策形成阶段应补充几个问题以展示形成过程。政策过程不仅要关注谁参与了政策的形成,而且还应包括以下问题:参与方在政策形成中的责任都是什么?公共议题如何发现并被上升到政策阶段?有什么工具或手段(如:法律、媒体/新媒体、集会等)?以及政策制定过程包括了怎样的冲突与合作?

其次,福利治理框架在讨论政策形成、实施和监督环节之外,还应对福利治理的规范方面进行概括。应当指出和分析福利治理模式背后遵循的逻辑,以及福利治理事件的意义或影响它的思潮。在对斯特潘和马勒框架进行补充后,本文将以香港的“广东计划”政策的制定与执行作为案例来诠释修正后的福利治理框架。

表2 修正后的斯特潘和马勒福利治理框架

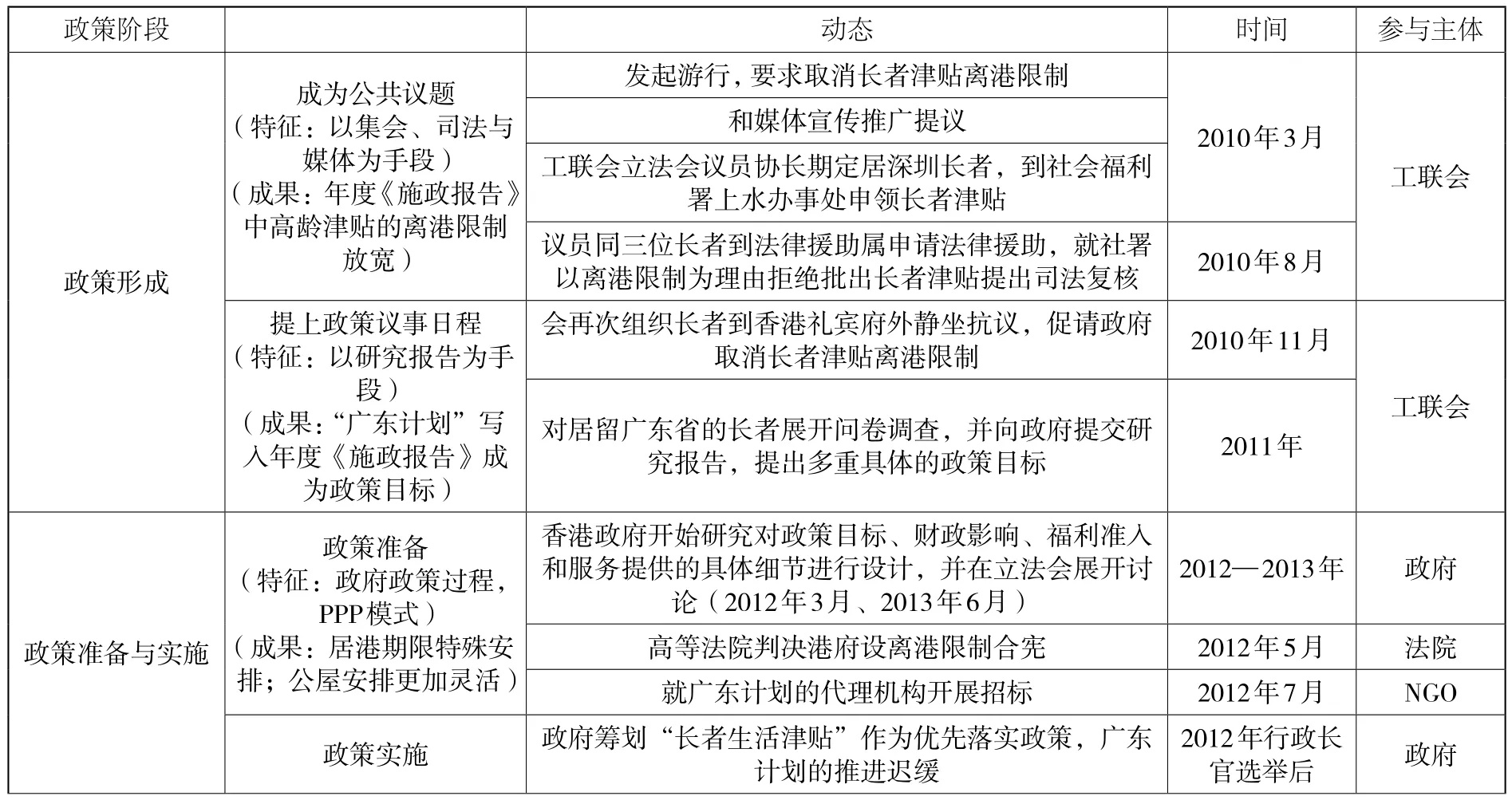

三、香港长者移居的“广东计划”分析

香港特别行政区政府于2013年10月推出“广东计划”,旨在使移居到广东境内的符合资格的长者可以享受现行高龄津贴(即“长者津贴”)。广东计划打破了长期以来的福利不可移植性,使符合资格的长者在转换生活所在地后,仍然可以享有原生活所在地所享有的福利。在广东计划之前,香港居民只能在香港境内享受政府提供的各种福利,福利金或服务不可以跟随居民离开香港。由于公共财政支持下的福利受惠人在跨境之后无法进行有效的资格复合,因此难以保证福利不被滥用。广东计划的推出是香港对福利可移植性的重要探索,具有丰富的政策含义。因此,本文选用广东计划的政策过程作为案例,诠释香港的福利治理路径,并用补充后的斯特潘和马勒框架进行分析。

香港地少人多人口持续增长,受制于城市规划等因素,香港房屋存量难堪重负,因此有很强的诱因来推行广东计划引导非工作年龄人口移出香港居住。许多长者选择迁往广东省居住。而在2010年之前,香港奉行福利不可携,长者津贴离港限制包括申请人在提出申请前,居港最少一年,该年离境不多于56日;以及申请获批后付款年度内居港不少于90天。因此选择返回内地居住的长者,可能失去领取每月千余元的长者津贴的机会。而随着内地物价增长,更有长者耗尽储蓄被迫返港申领综援的个案。在这样的背景下,香港工会联合会(简称工联会)①香港工会联合会,简称工联会(FTU),成立于1984年,属下184间属会和60间赞助会,会员超过36万8千人,为全香港会员人数最多的工会。于2010年3月11日开始发起游行,到政府总部请愿并递上空果篮,要求劳工及福利局取消长者津贴离港限制,还一个充实的果篮①《还长者长者津贴 取消离港限制》,香港工会联合会,http://www.ftu.org.hk/zh-hant/about?id=17&nid=1418&year,2010-03-11。,并跟着以工联内地办事处的众多个案和媒体宣传推广提议。2010年6月28日,工联会立法会议员黄国健协助三位长期定居深圳的长者,到社会福利署上水办事处申领长者津贴,并表示如若以长期离港遭到拒绝,则会协助长者寻求司法复核,要求特区政府取消离港限制。②《助长者领长者津贴或寻求司法复核》,香港工会联合会,http://www.ftu.org.hk/zh-hant/about?id=17&nid=1858&year ,2010-06-28。同年8月9日,黄国健同三位长者到法律援助署申请法律援助,就社署以离港限制为理由,拒绝批出长者津贴提出司法复核。③《工联会助长者提「长者津贴」司法复核》,香港工会联合会,http://www.ftu.org.hk/zh-hant/about?id=17&nid=1408&year,2010-08-09。终于在2010年10月发布的2010—2011年度政府《施政报告》中,香港政府将领取高龄津贴的离港限制,由每年240日放宽到306日,符合规定的长者每年只需留港60日便可领取全年津贴。而对于全面取消申请前后一切离港限制的意见,行政长官曾荫权在该年度《施政报告》中表示“现行政策正面对司法复核的挑战,我们会待情况明朗后,才考虑未来路向。”④《2010—2011政府施政报告》,http://www.policyaddress.gov.hk/10-11/sim/p65.html, 2010-10-13。至此,香港政府开始研究长者返粤的生活津贴的可行性。

然而,工联会显然并不满足政策仅仅放宽长者津贴离境限制。2010年11月工联会再次组织长者到香港礼宾府外静坐抗议,促请政府取消长者津贴离港限制。⑤《30长者求取消长者津贴离境限制》,香港工会联合会,http://www.ftu.org.hk/zh-hant/social?id=74&nid=1834,2010-11-21。2011年,工联又一次在2011年9月香港统计处发布的香港人口普查《在中国内地居留的香港长者的特征》报告书的基础上,对居留广东省的长者展开问卷调查,了解生活情况。在此调查报告中,工联会提出多重具体的政策目标,包括:撤销长者津贴离港限制;65—69岁长者无须通过资产审查均可获发长者津贴;取消申领综援、长者津贴前的居港期限;为有困难的长者提供及时基本生活协助,尤其是住屋支持。⑥《移居内地长者应与香港长者享同等福利》,香港工会联合会,http://www.ftu.org.hk/zh-hant/about?id=17&nid=1393&year,2011-10-07。并将调查报告向劳工及福利局局长反映,促请将在新一年《施政报告》中写入所提及的政策目标。劳福局局长表示现行政策可能面对法律问题,需要小心处理。最后,在2011—2012年的政府《施政报告》中,特首曾荫权提出在公共福利计划下设立“广东计划”,让选择移居广东并符合资格的香港长者在当地领取高龄津贴,金额与本地高龄津贴相同。⑦《2011—2012香港政府施政报告》,http://www.policyaddress.gov.hk/11-12/chi/p80.html,2011-10-12。这意味着以广东计划为代表的福利可移植性,正式提上政策议事日程。

2011—2012年实证报告之后,香港政府开始研究广东计划的具体政策,对政策目标、财政影响、福利准入和服务提供的具体细节进行设计,并在立法会展开讨论。同时,2012年5月14日高等法院判决长者津贴离港限制并没有违反《基本法》,港府设离港限制合宪。这为广东计划的政策实施指明了行政路径。香港立法会分别于2012年3月20日及2013年6月10日两次对广东计划的具体政策设计进行讨论。结果为广东计划下的长者津贴留港期限变为留在广东的期限需居住满60天;申请者仍需满足申请前在港一年的规定,但为照顾长者,需要在广东计划初始阶段进行一次性的特殊安排,让符合资格的长者不必回港居留;公屋安排也更加灵活,参加广东计划是交还单位或删除户籍但不会终止租约,申请人可以在三个月内推出广东计划返回公屋居住。⑧立法会福利事物委员会: 广东计划立法会 CB(2)1276/11-12(07)号文件,2012年3月。

同时,政府于2012年7月设立招标程序,就广东计划的代理机构开展招标。最终委托“香港国际社会服务社”为广东计划的代理服务机构,负责四个方面的工作,包括:为广东计划个案进行逐年复检;协助基于健康理由,未能回港办理申请后续的申请人完成申请;收到个人状况转变后向特区政府报告;以及处理受惠人,或广东人士及团体对计划提出的查询。

2012年是广东计划全面推进的一年,但在政策推进的过程中仍有风波。在2012年行政长官改选后,由于政府将筹划“长者生活津贴”(长津或特惠长者津贴)作为优先落实政策。长者生活津贴计划逾越于广东计划的政策推进日程之上,致使广东计划的推进开始迟缓。此时,工联会、新社联等机构坚持向政府促请广东计划的继续开展。

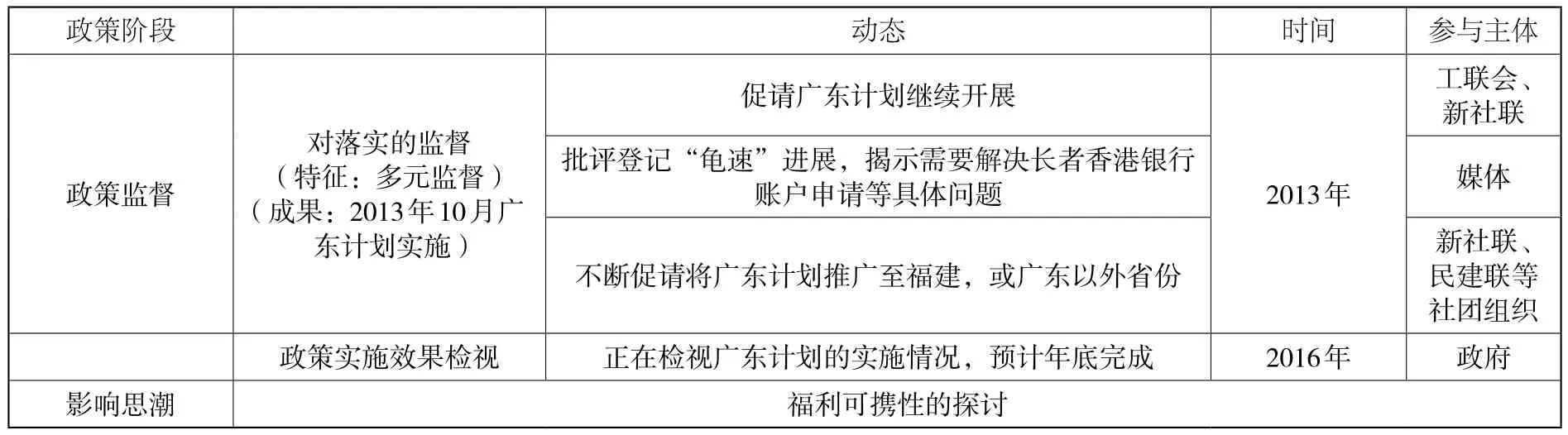

对于政策的监督是在广东计划开始实施时便已经存在的。在广东计划2013年8月提前两个月开始进行申请登记后,更有媒体对政策实施中的具体问题进行监督,媒体批评广东计划登记过程“龟速”进展,并且揭示了需要解决长者香港银行账户申请等具体的政策实施问题。此时,更有新社联、民建联等社团组织参与进来发表看法,不断促请政府将广东计划推广至福建,或广东以外的省份。

香港的福利治理框架不但包含了在政策开始时的以督促政策实施为目的的监督,而且包含了在政策实施一段时间之后,对已经实施的政策的检视过程。不同于督促实施的监督以第三方,如媒体、社会团体为主要力量,对已经实施的政策的检视过程是以政府为主导的。广东计划自2013年10月推出后,截至2015年年底,共有1.62万名长者受益。①黎□群英:《香港官员:长者高龄津贴“广东计划”未有计划扩展至其他省份》 ,香港新闻网,http://www.hkcna.hk/ content/2016/0302/436959.shtml,2016-03-02。他们不须返回香港就可以获发每月1200元港币的高龄津贴。2016年香港政府正在检视广东计划的实施情况,并预计于年底完成。因此,虽然在广东计划形成期间就有多名议员提议将广东计划扩展至旅居福建养老的香港长者,但在广东计划试点的检视完成之前,政府不会匆忙对广东计划进行政策扩张。

表3 “广东计划”的政策过程

续表

四、结论与讨论

从上述政策形成过程可以看出,国家—社会—市场三者的互动关系状况仍是分析多元治理的前提。“广东计划”的议题是从2010年开始进入公共视野的。从2010年到2013年广东计划的正式实施,其政策目标不断细化,参与者不断增多,涉及的政策工具丰富,参与者角色在政策过程中时时发生转变。广东计划作为香港实现福利可移植性的标志性政策,是诠释香港福利治理框架与分析政策过程的鲜活案例。广东计划的政策形成过程参与主体较为单一,具有政党色彩的工联会发挥着主导作用,扮演着将政策目标不断细化的重要角色。而在政策准备与实施、政策监督阶段更多的政策主体进入政策过程,包括政府、NGO、媒体和其他政党类社会团体都有参与的角色。在政策形成阶段,除媒体之外,法律手段和社会调研都成为有效的政策工具,成功地聚焦社会问题,形成公共议题,并将公共议题带入到政策领域。政府角色在政策过程中不断转化,作为广东计划政策的主要准备者,政府角色从被推动者到自然推进政策过程,再由于政府换届因素重排政策优先度,从而使广东计划迟滞下来,继而又收到社会团体与媒体的督促。因此,在福利治理中,参与者的角色不是一成不变的,其在政策过程中的行为连续性是不断变化的。

通过广东计划的案例分析诠释了斯特潘和马勒福利治理框架,并对其进行了补充,提高了框架的精确性和解释力。对照框架,广东计划在政策形成阶段是协同型,福利问题由个人向第三部门进行反映,并由第三部门形成议题向政府进行反映,并通过法律、媒体、政治手段对政策目标进行具体建议及推动,直到议题上升成为政府议事日程。政府负责对所建议的政策目标进行财政、执行等具体评估,并做出具体实施计划。该计划在政策实施阶段,属于混合型。而政府通过招标与社会服务提供部门形成公私合作伙伴关系,从而进行政策实施,解决福利可携中的受惠者资格认定问题和提供跨境服务。在政策监督方面,虽然广东计划中没有明显的监督部门出现,但是整个政策制定和实施过程都伴随着媒体、社会舆论与法律监督。如:对长者津贴提供的诉讼,媒体批评实施审批龟速。与参照框架与所提供的理想型(国家型,以政府部门监督;混合主体型, 国家与私人部门共同监督,如政府、商会、雇员工会代表共同监督;持份者型,私人部门代表进行监督。)不同,这些监督是在第三方政策推动者的行动下,通过各种手段实现的监督。

将广东计划案例与分析框架相对照,可见斯特潘和马勒框架对于政策形成阶段的描述过于概括,忽略了政策在提上正式议事日程之前,各个治理参与方发挥影响的阶段,如广东计划的前两个阶段。而从广东计划的制定实施过程来看,计划的制定和实施分为四个阶段。2010—2011年《施政报告》之前为放宽长者津贴离港限制阶段;2010—2011年《施政报告》至2011—2012年《施政报告》之间为广东计划提上政策议事日程;2011—2012年《施政报告》至2013年8月政策设计准备阶段;2013年8月政策实施之后的政策监督与为未来议题讨论阶段。因此,建议将政策准备阶段(preparation)纳入到福利治理分析框架当中,将政策准备阶段依照“公共—私人”轴线区分福利治理中的多元参与主体。这在政策形成前分析授权及未授权主体,如何对社会政策施加影响,以及对于剖析政府、市场、第三部门及个人在社会政策形成中的作用非常有意义。本文只能集中从参与角色的角度讨论政策形成的阶段过程,当然在三个阶段中参与福利治理的多元主体间是存在着复杂与多层次的互动的,对这些互动深入的揭示仍依赖于研究者对政策框架与政策过程的未来探讨。

(责任编辑:何 欣)

Welfare Governance in Hong Kong: Te Policy Process of Guangdong Scheme

JI Wei-wei, CHEN Cai-xi

Abstract:welfare governance is a complicated policy process, which refers to welfare provision, distribution and entitlement. Participation and decentralization are two important dimensions of welfare governance since welfare subjects are plural and mixed. Guangdong Scheme has launched a reform of potable welfare model in Hong Kong since 2013 by extending old age allowance to Hong Kong older adults residing in Guangdong province. This paper aims to show the policy process of Guangdong Scheme. By analyzing the process of how a public issue goes to be a focused policy, the important roles of government, market and the third sector in welfare governance are revealed. Stepan & Muller's welfare governance model is employed and adapted for the Hong Kong case in this study.

Key words:welfare governance; Guangdong Scheme; policy process

作者简介:计巍巍,香港大学社会工作及社会行政学系,博士;陈财喜,博士,香港特别行政区中西区区议员。

基金项目:教育部重大课题攻关项目(10JZD0033)的阶段性成果。