失范的中国式导学关系:

2016-06-02

导师当“老板”,本不是问题。导师制源于欧洲,以科研、论文为主要任务;老板制源于美国,强调课程学习和资格考试。而在中国,师生关系似乎走上了一条介于两者之间的“中间道路”,和两者均有相似之处,却缺乏与之匹配的法律、制度保障。

如果类似事件发生在德国,学生与导师“老板”很可能签订了明确的工作合同,这是法律的基本要求。但在中国,最大的难题是,他们很可能根本没有合同,薪酬、健康乃至基本的人身安全就缺乏保障了。

南方周末记者 滑璇

2016年5月23日,位于青浦区的上海焦耳蜡业有限公司发生爆炸,华东理工大学资源与环境学院2014级研究生李鹏不幸遇难。官方通报确认,该公司的实际控制人,正是李鹏的研究生导师张建雨。

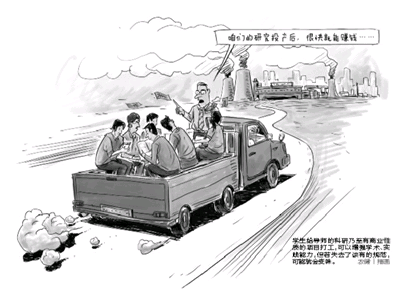

在许多高校,导师与研究生的关系常被戏称为“老板”与“民工”。早在2003年,华中农业大学文法学院的学生就对该校1609名在读研究生进行了抽样调查,发现认为师生关系属于“纯学术研究型”的占到33.7%,属于“老板雇员型”的27.8%,“平等朋友型”的17.7%,“父母子女型”的9.2%,“其他类型”0.6%。

尽管这些年来,研究生与导师的冲突屡有发生,但认可“老板雇员型”的比例,恐怕有增无减。

“读研不就是为了 给导师做课题吗”

在中国的高校内,除了正常的上课、实验、写论文、泡图书馆,研究生们可能承担着各式各样的工作。

这些工作的学术含金量和公共影响力良莠不齐。重要的,一名社科类硕士生可以参与国家法律、政策的起草、制定;不重要的,一名理工科博士生要在整整三个月的酷暑中,焊接无数块完全相同的电路板。

从导师的角度看,这些工作很难做到公私分明。于公,学生们能够参与撰写全国性的学科教材、承办国际性的学术研讨会,与顶尖的大师多有接触;于私,有些学生还要打理导师的个人博客、邮箱,处理琐碎的课题账目,甚至寻找、积攒用以报销的图书、交通、办公用品发票。

诸项工作中数量最多、分量最重的,无疑是在科研的名义下接项目、做课题。导师通过自身人脉资源、学术影响力“拉活”,学生利用在校学习的时间、精力“打工”。

目前,高校导师承担的课题主要分为两种:一种是教育系统内部层层下达的科研任务,由政府提供资金支持,称为“纵向课题”;一种是由某些政府部门或企业委托的“横向课题”,旨在产品研发、技术攻关、政策建言等,经费也来自相应的委托方。

“一般来说,纵向课题是国家省部级、地方级或者校级的学科项目,上面给你钱来做。横向的通常是公司给的,也有一些国际合作。”北京某高校讲师程楠告诉南方周末记者。

北京理工大学光电学院硕士石宁读研的两年半中,参与过大大小小四个不同的科研项目。每有项目到来,便由一名博士生、三五名硕士生组成一个临时团队,分工合作。

上海某大学人口学硕士毕业生何芳刚一确定导师,就开始跟着导师做课题。由于导师同时承接多个项目,所以分配下来的任务很多。

“一般情况下,课题赶得都很急,大家一完成就马上把初稿发给老师,然后老师再做些修改就上交了。”何芳说,导师在布置项目时不会提出明确要求,如何发挥全靠学生自己。“最后,她会把她修改后的稿子发给我们,让我们再看一下。”

还有些导师,课题从头到尾都交给学生打理。上海某大学的一名硕士生曾经表示,“整个思路都是我定出来的。写完发给他,导师就把标点、语句稍微做了些修改,或者把某些观点再做一下突出就完成了。”

《学位与研究生教育》杂志社社长周文辉等人曾向全国27所高校的2619名研究生、1023名导师发放调查问卷,结果发现,只有2.2%的导师表示没有科研课题。在拥有课题的导师中,93.4%会吸收研究生参与课题,40.2%会吸收自己的所有研究生参与课题。而在学生方面,93.1%的博士生、59.9%的硕士生实际参与过导师的科研项目;工科、理科比例最高,分别达到82.9%、76.7%。

“读研不就是为了给导师做课题吗?”北京大学工学院的一名硕士毕业生反问南方周末记者。

由导师而来的课题压力,有时也会给学生的日常作息造成影响。石宁读研时参与的课题,经常要在建筑工地进行晚间作业。他和同学们往往白天上课、读书,晚上八点到凌晨一两点在项目地干活。

何芳研一时整天害怕完不成课题任务,导师还隔三差五地打电话催稿。由于压力太大,她偷偷哭过好几次。

也有学生对导师的类似行为进行抵制。据媒体公开报道,有的导师让研究生帮其著书,自己却不进行任何指导或把关。学生为了表示“无声的抗议”,竟连篇累牍地抄袭别人的著作,引发官司,使导师深陷丑闻之中。

2013年,北京大学研究生杨恒明因无法忍受所谓的“科研实践”发出退学声明。他将导师课题描述为一种几乎毫无创造性的、琐碎重复的劳动,“就是把工程文件修改、修改格式从一个软件流到另一个软件,来回折腾,类似打铁磨洋工,耗费大量时间精力却几乎不带任何思考创新内容”,声称“如果这样毫无意义的苦力劳动也好意思号称‘科研,本人的确没有参加这样的‘科研,也不可能参加”。

不涉及法律只涉及道德

河海大学公共管理学院教授沈晓静认为,研究生做的这些工作实际上属于“助研”。由于导师或多或少会向研究生们给付报酬,所以导师逐渐成为“老板”,带有“助研”性质的师生关系慢慢演变成雇佣关系。

▶下转第4版

◀上接第3版

中国人民大学教育学院教授周光礼主编过一本《中国博士质量调查》,书中指出,中国研究生培养制度的矛盾在于“导师制”与“老板制”的冲突。

源于欧洲的导师制以科研、论文为主要任务,由导师个人对学生负责;而老板制源于美国,强调课程学习和资格考试,由导师小组集体负责。

周光礼认为,老板制形成的两个基本前提是,研究经费以竞争的方式发放,并将用于研究生培养的费用囊括在内;研究生招收主要由导师掌握的研究经费决定,经费越多,学生越多。

程楠毕业于美国马里兰大学心理学专业,博士学位。她告诉南方周末记者,美国有一种研究生奖学金本身就是从导师的项目中出钱。“它会直接支付你的全部学费,你也要和学校签一个类似于合同的东西,收你就是为了导师做项目。有的合同一年一签,有的三年一签。”

“在德国,文科、社科类研究生一般是在老师的教席中做学术助手,这样可以拿到一部分钱。”德国明斯特大学公法学在读博士生展鹏贺表示,学术助手要与学校签订工作合同,工作岗位、具体工作时间、每小时的工作报酬,都会在合同里写明。而且德国的学术助手虽然没有真正的公务员身份,但受公务员法调整,相关权利义务非常明确。助手每个月的工资也由所在州的财政支出,按时打到学生的银行卡里。

而在中国,师生关系似乎走上了一条介于“导师制”与“老板制”之间的“中间道路”,和两者均有相似之处,却缺乏与之匹配的法律、制度保障。

“在工厂里发生事故就应该按照工伤处理、赔偿。要是导师作为雇主没有尽到必要的注意义务,工作条件太差、工作环境危险,那么承担相应的法律责任就好了。”展鹏贺告诉南方周末记者,如果类似事件发生在德国,李鹏与导师张建雨很可能签订了明确的工作合同,这是法律的基本要求。但在中国,最大的难题或许是,他们根本没有合同,薪酬、休息、健康乃至基本的人身安全就缺乏保障了。

“在国内现有的条件下,找学生做课题、给学生报酬,基本不涉及法律问题,更多地停留在伦理道德层面。”程楠表示,在这片灰色地带上,只要不是什么大事,即便学生不满也很难向老师提出抗议。

这种做法也不违背国家政策。2015年5月,国务院办公厅印发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,明确提出“支持教师以对外转让、合作转化、作价入股、自主创业等形式将科技成果产业化,并鼓励带领学生创新创业”。

在许多老师眼中,学生,尤其研究生是他们的第一优势资源。不过,在缺乏规范的环境里,导师与学生的矛盾不时显现。

据媒体报道,2004年,上海交通大学计算机系教授王永成被自己的9名博士生联名“罢免”。要求更换导师的原因,是王让学生们长时间为上海纳讯高科技应用研究所有限公司做项目,并疏于对学生学业的指导。

纳讯公司的法定代表人,正是王永成的妻子陈祖申。该公司在当时的网站上写道:“公司已有二十余名博士、硕士生参与了研究开发工作,……依托上海交通大学计算机系的人才优势,现有博士、硕士30余人。”可见,除联名的9名博士生外,给王永成“打工”的研究生还有很多。

这种要求学生为纵向、横向课题之外的某一公司充当廉价劳动力的情况,与此次事件多有相似,在实践中并不少见。所以高校中流传着一种说法:“老板”带的学生越多,收益越高。

此外,媒体还曾报道,西南某非重点理工类大学的副校长拿到的科研经费相当多,和冶金相关,“一般都是几千万规模的课题”。此人的学生也是批量化生产,遍布化工、生物等各个学院,“每次带出去活动,都得包好几辆大巴”。

异化了的师生长期处在非学术的氛围里,很少进行象牙塔式的交流,甚至少有见面、沟通,学术指导也彻底沦为“集体放羊”。

上海某大学经济学专业的李多与导师最多的接触是在饭桌上。师生间不聊学术、不聊课题,聊得最多的是中日关系。“因为他(导师)在日本待过,对日本比较熟。”而三年硕士生涯中,令李多记忆最深的,是某次导师请客时吃了一条蛇。

既忌惮,又骄傲

有人认为,中国之所以走上“导师制”与“老板制”的中间道路,在于高校教育经费、科研经费的紧缺。而教育产业化后,高校教师身兼拉课题、找项目的创收型功能,同样压力巨大。

2005年,吉林大学打破博导终身制,规定博导必须承担国家、省部级科研课题或主持其他重要项目,有必要的科研经费,文科项目经费必须每年在三千元以上。很快,45名博导下课。

2007年,浙江大学历史系教授包伟民称自己交不起“助研经费”,放弃招收博士。在声明中,包伟民写道:“鄙校新法:……招收硕、博士研究生,研究生与指导教师均须向校方交钱,前者称‘学费,后者称‘助研经费。‘助研经费数额,按招收研究生人数多寡翻倍递增。本人……无力缴纳此钱……故告考生:新法之下,难与二三才俊灯下读史,以共教学相长之乐;烦请另投名师,以免误了前程。”

中国政法大学教授郭世佑曾经表示,学术界越来越功利,很多博导都在跑课题、找经费。导师每年都要填表,上报发表了多少论文、申请了多少项目和经费,而老师对学生管理得怎么样、是否负责,这些问题评价体系都无法体现。

对此,学者周国平指出,“拿不到课题就下岗,或者虽然未必下岗,至少学术地位低下,越是经常拿到课题,课题的级别越高,经费越多,学术地位就越高”。相反,“那些不善于或不屑于这样做的教师,即使有良好的科研能力或教学成绩,仍会被无情地淘汰”。

周国平认为,研究生之所以屈服于导师“老板”,一大原因在于导师掌握着他们能否毕业的生杀大权。现实中,很多学生确实对此有所忌惮。而另一方面,为导师“打工”也对学生有所裨益。挣钱,只是其中次要的一面。

在大部分研究生眼中,如果导师能够拿到级别高、经费高的课题,其实是件值得骄傲的好事。在周文辉等人的上述调查中,94.2%的研究生愿意参与导师的科研项目;47%的学生认为其所参与的课题与专业方向密切相关,46.5%认为有一定关联,认为课题与专业没有关系的只占6.3%。

从研一入学起就不停做课题的何芳,认为三年中自己的能力有较大提升,可以越来越坦然地面对高强度的科研任务。而另一名思想政治教育专业硕士研究生,虽然与导师有着“亲如母女”的良好关系,依然因为老师没有申请到课题、自己缺少相应学术成果而感到遗憾。

多名受访的理工科硕士表示,他们的毕业论文相对轻松,只需要从读研期间的项目里摘取一部分,进行系统化、细致化的阐述就能过关。石宁说,他还就参与的一个项目撰写过一篇学术论文,发表在专业期刊上。

即便是一些学术含量不高的、行政性的工作,研究生也多能从中增长见识、拓展资源。据媒体公开报道,在2013年的中科院院士王正敏遭学生实名举报学术造假、科研剽窃事件中,举报其的学生王宇澄,也曾以院士秘书的身份试图进入更高层次的学术圈。

(本文参考了华东师范大学高等教育学专业硕士林似非的论文:《导师与研究生关系探析——对若干文科硕士专业的个案研究》。应受访者要求,石宁、程楠为化名。南方周末实习生曹丹玲对本文亦有贡献)