民国时期女大学生婚姻观研究

2016-06-02孟文科

孟文科

(西安工业大学 思政部,陕西 西安 710021)

民国时期女大学生婚姻观研究

孟文科

(西安工业大学 思政部,陕西 西安710021)

[摘要]民国时期的女大学生群体是妇女中接受新思想的佼佼者,女大学生的婚姻观相对于传统女性的婚姻观有了很大的转变,这体现在婚姻目的、择偶标准、结婚年龄、家庭角色、夫妻关系与家庭生活等方面。民国时期女大学生婚姻观既体现出追求男女平等的思想,更体现出了追求爱情与幸福家庭生活的愿望,具有较强的现代婚姻观念与婚姻生活方式。

[关键词]民国时期;女大学生;婚姻观

一、问题的提出

在整个妇女群体里面,民国时期的女大学生应该是最早觉醒、最先接触西方现代婚姻观念的佼佼者。尽管其人数不多,但是他们对婚姻的态度与观念,应该说远远走在了同时代女性的前列。随着女子教育的兴起和发展,许多女子通过接受高等教育与新思想, 开始接触新的婚姻价值观念和生活方式, 婚姻观念也从传统女性的“贤妻良母”到“男女平等”转变,追求夫妻感情生活已深入她们的思想意识之中,她们普遍成为了具有新式婚姻观念与家庭生活的新女性。同时,女大学生的婚姻观与城市其他女性也有一些差别。

关于民国时期女大学生群体的研究,目前学术界研究成果涉及的较多,一是对女学生群体的研究,主要侧重其教育、权利及妇女运动及妇女解放等方面。第二是对女性婚姻问题的研究,主要梳理了在传统社会向现代社会转型过程中知识女性婚姻的转变问题。*前者如陈东原的《中国妇女生活史》(商务印书馆1937年版),对近代女子教育和妇女参政运动均有涉及。1993年出版的雷良波等人撰写的《中国女子教育史》(武汉出版社1993年版),对各个时期的女子教育以及精英人物的女性观进行了梳理。后者中对女性婚姻自主问题的研究最多。如艾晶的《离婚的权力与离婚的难局:民国女性离婚状况的探究》(《新疆社会科学》2006年第6期)、谭志云的《民国南京政府时期的妇女离婚问题——以江苏省高等法院1927—1936 年民事案例为例》(《妇女研究论丛》2007年第4期)、张宁、王印焕的《民国时期北京婚姻家庭中妇女的地位》(《北京社会科学》2008年第6期)等。但是目前的研究成果里面,专门针对女大学生婚姻观的研究还很鲜见。研究民国时期女大学生群体的婚姻观,对我们更深入地了解民国时期婚姻观念的变革有一定意义,对深入了解女大学生群体也有一定的帮助。

二、女大学生婚姻观的转变

女大学生的婚姻观,更多体现对爱情有着执著的追求。对她们来讲, 婚姻已成为追求独立人格和幸福生活的象征, 爱情是她们憧憬的未来幸福生活中的主要内容,因而她们的婚姻观既带有理想化的浪漫色彩,也更体现了现代人对个人幸福生活的追求。尽管她们不能完全摆脱传统观念的影响,但相比同时代的其他女性,女大学生的婚姻观已经有很大改变。即便与城市女性相比,也是走在前列的。

(一)婚姻目的以追求感情与和谐家庭生活为第一

传统女性婚姻目的以维系家庭功能为主要目的,女学生则以追求感情为首要目的。1930年,梁议生以燕京大学60个女生为调查对象,调查了这批女生对婚姻目的的态度。问卷列出了婚姻的四个目的选项:良善家庭、教养子女;调和人生干燥,向终身伴侣;为父母得奉侍;满足本性,继续人种。在第一个目的中,女学生对之的选择占有压倒性的优势,有39人选第一,占65%,选第二的则有12人,占20%,也即意味着此项目的优先程度共达85%。这是女性婚姻目的的一个大转变。

民国时期新式女性的婚姻目的,已经从家庭功能走向了感情功能。夫妻感情成为维系家庭的首要目的,女大学生对婚姻的理解更是如此。而夫妻关系里面,服务于家庭目的的生育功能、奉养功能则开始弱化,特别是服务于大家庭的奉养功能,几乎开始受到忽视。而传统伦理规范所最看重的“为父母得奉侍”则被大大冷落,排最末选项的有34人,占57%,仅有2人选择第一,6人选择第二,仅占13%。*梁议生:《燕京大学60女生之婚姻调查》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2005年版,第61页。

应该说,女大学生在这个方面走到了女性群体的前面,正所谓“教育程度越高,则父母之侍奉之在家庭之不重要”。在潘光旦“中国之家庭问题”的调查中,因女大学生所占数量极少,在潘光旦调查的44个女性中,只有10人为女大学生。对婚姻传统目的的选择则要高一些,44人中,将浪漫生活及伴侣选择第一的有15人,尽管是选择人数最多的之一,但是选择“父母之侍奉”为第一的也有12人,得分相差不大。但从潘光旦的调查中也可看出,“父母之侍奉”的重要地位在接受调查的知识女性(接受调查的44人中,大学程度者10人,中学程度者27人,小学程度者2人,在家自习至少能识字者4人,未详者1人)的关注中也已经沦落了。*潘光旦:《中国之家庭问题》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2005年版,第279页。

正常的夫妻生活是维系夫妻感情的重要方面。在女大学生意识中,夫妻性生活并非是不可触及的话题,越来越多的女大学生开始表达自己的性观念,这也走在了女性群体的前面。在潘光旦的调查中,仅有3名女性选择“性欲之满足”为第一目的,占6.8%;9人则选为第二目的,约占20.5%;超过一半的人(23人,占52.3%)将这个选项列为最末。*潘光旦:《中国之家庭问题》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2005年版,第279页。反映了传统女性中性观念仍比较保守含蓄。而在燕京大学女生的调查中,8人(占13.3%)将之选为第一目的,15%选为第二目的,只有19人(占31.7%)将之列为最末选项。*梁议生:《燕京大学60女生之婚姻调查》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2005年版,第61页。

(二)择偶标准以性情相合为重要

择偶标准是女大学生婚姻最核心因素,即将与什么样的人组成家庭,这也是追求夫妻感情与和谐夫妻关系最重要的因素。从燕京大学的女大学生们给出的选择来看,“性情”占第一,有26人列为首选,13人列为第二选项。可见女大学生选择将夫妻感情美满放在第一位,性情是维系感情的最重要因素。特别是对追求感情的女大学生而言;选择身体的为第二位,有14人列为首选,11人列为第二选项。可见在女学生群体中,对男性的相貌、身体等外表的考虑也是比较在意的。将“才识”和“学问”列为靠前选项的也占有相当比例,各有9人列为首选。*梁议生:《燕京大学60女生之婚姻调查》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2005年版,第63页。

江文汉等人调查的南京55名中等及以上院校女学生的择偶或择恋标准中,55名女学生对问题“如你的婚姻是自主的,请问你对于夫或妻的选择用何标准?”的各项选择数量依次如下:性情(32人)、学问(32人)、容貌(10人)、家资(6人)、品格(4人)、体格(2人)、思想(1人),而“同情心、治家能力、门当户对”这几个选项为零,未填的有16人。在江文汉等人文章中引用的一项金陵周刊社对女大学生择偶或择恋标准的调查中,13名参与投票的女生对配偶的要求是:品格与才学居首,各有11票,同情心其次,有7票,体魄强壮有6票,美貌有3票,金钱及势位得2票。*江文汉、鲁学瀛、徐先佑:《学生婚姻问题》,《妇女杂志》(上海)1929年第15 期。应该说这体现了知识分子择偶的要求。

而潘光旦在调查社会上女性选择配偶的十项指标中,第一为性情、第二为健康,第三为办事能力,以下依次为:教育造诣、性道德、相貌与体态、经济能力、家世清白、父性、家产。*潘光旦:《中国之家庭问题》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2005年版,第281页。应该来说,潘光旦所调查的女性的择偶标准更为成熟现实。从以上调查来看,性情一项,因为与夫妻感情是否融洽关系最大,因而最受重视。其余的则有出入了,潘光旦所调查的女性,更为注重男方身体是否健康以及是否有办事能力,这符合家庭经营的要求。

从更细致的回答我们可以更具体地窥视女大学生的择偶标准。性情方面,女大学生喜欢“慷慨”的最多,占50%,喜欢活泼的占27%,可见开朗阳光的男性比较容易受女生青睐。也有22%的女大学生喜欢温柔的男性。学问方面,女大学生一般选择和自己学历相仿或更高的人组成家庭。有73%的人选择大学生作为自己的配偶,13%的人选择留学生,13%的人则对学历没有特定要求。可见,在民国时期女大学生的择偶对象中,绝大部分定位于与自己具有相同身份的大学生。但是女大学生一般又倾向选择比自己学历更高的做配偶。当时就有人说到这种现象:“一个女中学生,就想对方是一个大学生,一个女大学生,就想对方是由外国毕业回来,挟有博士或学士头衔的了”。*绿珊:《女学生的婚姻问题:资格和择偶》,《妇女杂志》(上海)1925年第11期。就身体素质来看,选择“强壮”的占82%.反映了强壮的体魄很容易受女大学生青睐。从才识来看,选择“能干”“灵敏”“卓越”的占92%。*梁议生:《燕京大学60女生之婚姻调查》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2005年版,第64页。有能力的男性受到青睐,这也与现代女大学生的爱情追求基本相似。至于职业选择,江文汉等人调查的南京55名中等及以上院校女学生的择偶职业选择中,在调查者给出的职业选项中,女生选择的人数依次是:医生(7人)、文学家(5人)、纯粹的学者(3人)、教育家(3人)、科学家(3人)、商人、工程师、宗教家、慈善家、革命工作者、社会服务、社会科学家各1人。美术家、音乐家、小学教育、儿男教育、农业家、社会教育家、军官、化学家、教员选择人数为0。未注明的有22人。*江文汉、鲁学瀛、徐先佑:《学生婚姻问题》,《妇女杂志》(上海)1929年第15 期。医生以当时的地位和收入,很受女大学生青睐;其次受欢迎的为从事文化类的高级学者;普通教育工作者与军人等职业则不受青睐。

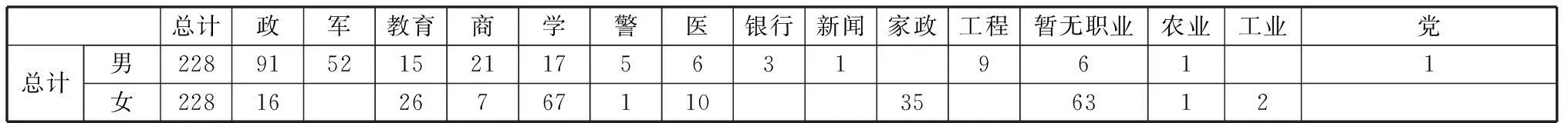

从以上的分析可以看出,民国时期女大学生的择偶标准带有典型的校园爱情的特点。其标准很大程度是参照男大学生而设定的。至于家世、收入、职业等尚未有完整的考虑。而一旦走入社会,女大学生的择偶标准可能会选择得更为现实。在1935年至1936年南京市举行的6届集团婚礼中,共有228对男女,228名女性的职业涉及比较广泛。我们分析男性的职业状况,就可以看出女性择偶的现实选择(见表1)。在228个新娘中,配偶涉及的职业主要是从政、军人、教师、商人、学生、工程等。职业比较广泛,也反映了择偶标准的多样化。当然这里面军政界男士较多,可能并非反映社会上的女性群体喜欢嫁给军政人员,这里给出的解释可能是:军政界的人士更多的响应政府提倡的新生活运动,参加的比例多些。

表1 南京市历届集团结婚参加人职业统计表

资料来源:南京市社会局编:《南京社会》,载国家图书馆选编:《民国时期社会调查资料汇编》第2册,国家图书馆出版社2013年版,第583页。

(三)晚婚渐成潮流

在梁议生“燕京大学60女生之婚姻调查”中,女大学生理想的结婚年龄以25岁为最多,共有24人选择了25岁作为理想结婚年龄。排在第二位的是26岁,有9人选择。第三的是24岁,5人选择。选择24岁以下结婚的的仅有2人,这两人都是选择20岁结婚。可见“知识界迟婚之倾向,已极明显”。值得注意的是,有15人选择了在“经济独立后”结婚。如果考察女学生们毕业后参加工作,取得经济独立,大约也到了24岁。则可以认为,24岁及以后结婚,成为几乎所有人的选择。*梁议生:《燕京大学60女生之婚姻调查》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2005年版,第62页。在江文汉等人对南京女生的调查中,女生回答的结婚年龄分布人数如下,19岁的为0,20岁以后的2人,20至24岁2人,25至30岁12人,事业和学问成就后2人,经济独立后1人,大学毕业后2人,不打算结婚6人,尚未定夺14人,未注明8人。*江文汉、鲁学瀛、徐先佑:《学生婚姻问题》,《妇女杂志》(上海)1929年第15 期。25岁以后选择结婚的女生较多。这种选择与当代女性的结婚年龄差别不大。

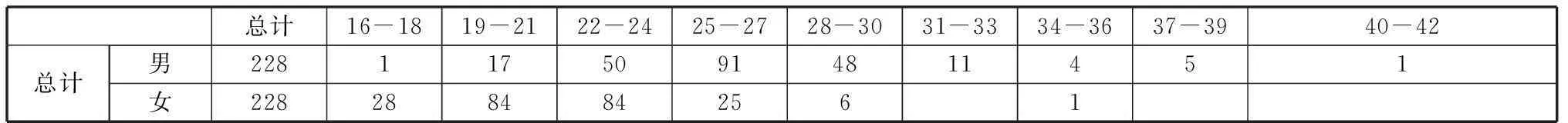

与女大学生群体理想的结婚年龄相比,我们可以选择一个更广范的女性群体的结婚年龄作为参照。在1935年至1936年,南京市举行的6届集团婚礼中,共有228对男女,228名女性中,职业涉及比较广泛,最多的为学生67人,第二为暂无职业63人,第三为家政35人,第四为教育26人,第五为政界16人,医界有10人,另有从商7人等。

相对于单纯的大学生群体,这个女性群体来源多样,其结婚年龄则显著低于女大学生群体。

表2 南京市历届集团结婚参加人年龄统计表

资料来源:南京市社会局编:《南京社会》,载国家图书馆选编:《民国时期社会调查资料汇编》第2册,国家图书馆出版社2013年版,第584页。

从表2中我们可以看出,24岁及24岁以下结婚的女性共有196人,占比为86%。明显要高于女大学生群体。此外,通过对江苏省各县969名女教职员的调查也发现,这些大部分受过中等以上师范教育的女教职员,结婚年龄最多的是26岁。在受调查者中,大部分女职员都未结婚。“已婚者只有1/3”;如“无锡148人,竟有100人未婚;南通74人,竟有50人未婚”。*陈东原:《女教职员之研究》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2004年版,第295页。从中也可以看出接受过较高教育程度的女性婚姻年龄推迟成为一种趋势。

(四)家庭角色走向独立

女大学生群体对自己婚后的家庭角色有着更为积极的认识,传统的贤妻良母的角色逐渐让位于独立自主的角色,走出家庭进入社会成为很多女大学生的期待。

在梁议生“燕京大学60女生之婚姻调查”中,赞成婚后服务社会者占75%,不赞成者占10%。另有9人表示“不论”或“按时间而定”。赞成者认为:“社会乃男女之社会,也当各进所见助社会进步”;“经济可以独立”;“提高妇女地位,妇女是社会一分子”;“有许多事男子做不到或做不好的,或不受人信任”;“各人应有机会发展其才识,且得兴趣,终日持家生活太单调”;“因为女子受教育,是所用,要做人,不是专为男子做妻子,结婚与否是在乎能否遇到同志,结婚后应当使他将所学的应用出来,不然学非所用,用非所学,加社会的消耗”。*梁议生:《燕京大学60女生之婚姻调查》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2005年版,第65页。

所以我们看到,大部分女大学生群体对自己走出家庭服务社会是比较认同的。这种认识要高于女性的总体水平。从前文南京市6届集团婚礼参加者职业统计中我们也可以看到,即便是这些比较新潮的群体中,仍有63人暂无职业,从事家政的也有35人。严格来讲,这98人在结婚时都是未能参与社会服务的人,占43%。*南京市社会局编:《南京社会》,载国家图书馆选编:《民国时期社会调查资料汇编》第2册,国家图书馆出版社2013年版,第583页。

(五)能正视离婚与独身

在燕京大学60名女生中,有三分之一认为,“凡婚姻无爱情,盖应解除婚约”;有六分之一认为,“有一方面,不愿同居,即可解除婚约”;可见,有50%的人将是否有感情视为离婚的条件。仅有2人表示“在过渡时期,已婚者无情爱亦宜忍耐牺牲,不可离婚”。反映了大部分女大学生对情爱因素的重视。可见,如前所述,女大学生对结婚目的是抱着寻找感情而来的,如感情不合,则婚姻也就不值得维系了,故大部分女大学生对离婚报以正常的心态。当然,这个时候的女大学生对离婚还是比较慎重的,有28人表示“双方同意,始可离婚”,占47%。*梁议生:《燕京大学60女生之婚姻调查》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2005年版,第67页。

关于独身的意见,大部分女大学生并不赞成独身,占75%。其理由既有作为新式国民的社会责任,也有从人性出发,这两种认识较多。“独身者不能为社会传种,失其为国民之责任”;“违反自然,生活干燥”;“不合生理,感觉困苦”。反映了学生对婚姻追求的目的中,感情占有重要地位。而家庭的需要则较少考虑。有25%的人赞成独身,其提出的理由值得关注:“集心力于事业,无相当合意之人不妨独身”;“有志同道合的可结婚,不然可以独身终身,努力实现自己的抱负”。实际上这俩类人也不是完全赞成独身的,只是可能对配偶的要求过于完美,必须符合自己心意的才结婚。另外的理由还有“有天赋异才,以社会为前提者,可不结婚”;“若一人能自立,甘心独身,亦无不可”;“多机会报效社会,不愿受家庭之累”。*梁议生:《燕京大学60女生之婚姻调查》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2005年版,第67页。前面两条理由陈述,似乎只是反映了女大学生们的一种理想主义,并非明确说明她们本身愿意独身。只有最后一条理由很明确的表达了自身对独身的追求。据1928年金陵女子大学校刊统计,称该校1919年至1927年间毕业生之已有家室者占全数百分之十六,并说“益信多数女子有倾向独身主义之现象。独身主义不发生于一般普通女子,而智识愈高,此种倾向愈烈”。*江文汉、鲁学瀛、徐先佑:《学生婚姻问题》,《妇女杂志》(上海)1929年第15期。

(六)注重独立的夫妻关系与家庭生活

是否与父母同居,是传统家庭生活与现代家庭生活的重大差别。以往的夫妻关系在家庭关系中并不彰显,夫妻关系往往从属于大家庭关系。据1930年代学者在河北农村的调查,农村妻子“对内当然是与婆母或妯娌共生活的时候多,对丈夫,若在农忙的时候,除了夜里,简直是看不见。农闲的时候,丈夫又多半是常在外面去,普通我们到农村去,简直看不见农家们夫妇之间的状况是甚么!”更有夫妻被南方母亲责令离婚的,男方表示“我不愿意(离婚),然而也没办法,因为母亲非要休她不可”。*潘玉梅:《一个村镇的农妇》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2005年版,第453-454页。当然,这种情况也不能一概而论,往往与妻子、丈夫、婆婆等人各自的性情与地位也有很大关系,也有强势的媳妇。

而当时的女大学生们则普遍赞成夫妻二人的独立世界,注重夫妻家庭生活的独立与私密,她们希望建立一种独立于大家庭关系的夫妻二人关系。在对女大学生对“理想家庭组织”的调查中,50%的女大学生表示“只与父母同居”;41.7%的人表示另组家庭但担负生计。*梁议生:《燕京大学60女生之婚姻调查》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2005年版,第65页。从中我们可以看出,受传统家庭伦理的影响,仍有半数的女大学生认可和(男方)父母同居,但是这种50%的比例相对于传统的女性来讲,已经减少很多了。而且看出即使选择和父母同居者,也是不赞成和兄嫂或叔嫂一起在大家庭中生活的。

不主张和父母一起生活的女大学生比例不少,有41.7%的女大学生主张另组家庭,但给父母担负生计。可见,由夫妻二人组成的小家庭生活在女大学生婚姻理想中越来越重要,这也成为后来城市家庭发展的趋势。在学者陈利兰对女性婚姻态度的另一项调查中发现,小家庭制度是合于现代青年女子的心理。喜欢小家庭制的占大多数,为79%。且越是已结婚,或将要结婚的人,对大家庭制支持越少,而未订婚也未结婚的女子中,对大家庭制的支持比例反而还稍微高点,可能是对婚姻后的家庭实际生活的困难还未有较多的认识。调查对象为燕京大学女校、燕大女附中、贝满中学校及培华女子中学等学校的女生,年龄以20岁、22岁、及24岁最多,可以看作与女大学生相似的群体。喜欢小家庭制的女生的意见有:他的父母太糊涂;小家庭比较快乐自由些,而对于小孩得有完善教育;因为所受的教育不同,所以大家庭容易起纷争;大家庭制非常不好,彼好时常冲突。这些意见都是已婚女生的意见,非常实际,都是苦于家庭纠纷。订婚而未婚者对小家庭更是从夫妻快乐独立的愿景出发:我盼望有一个小的快乐家庭;可以养成独立性;有小而融洽的快慰;家务简单而有秩序;小家庭可以免去许多烦恼。*陈利兰:《中国女子对于婚姻的态度之研究》,载李文海主编:《民国时期社会调查丛编》(婚姻家庭卷),福建教育出版社2005年版,第242页。可见,将要结婚的女大学生更注重婚姻生活的私密性与愉悦性。

三、结语

由于受到资料的限制,还没有更多的关于纯粹的女大学生婚姻观的调查材料来作更全面的分析。但从此后社会发展来看,女大学生的婚姻观与整个社会婚姻观念的演变趋势是一致的。总的来看,民国时期女大学生的婚姻观深受新思想的影响,既体现出追求男女平等的思想,更体现出了追求爱情与幸福家庭生活的愿望,具有较强的现代婚姻观念与生活方式气息。当然,这些理想中的婚姻观念在女大学生此后的生活中还要接受社会现实的考验,但是总的来看,女大学生婚姻观念已经开始了现代转型。

(责任编辑:陆影)

[中图分类号]C91-09

[文献标识码]A

[文章编号]1003-4145[2016]05-00103-05

作者简介:孟文科(1978—),西安工业大学思政部讲师,北京师范大学历史学院博士研究生。主要研究方向为中国现代社会史。

收稿日期:2015-09-17