《环境学概论》研究型教学模式实践探讨*

2016-06-02查向浩韦良焕王晶王建伟喀什大学化学与环境科学学院新疆喀什844000

查向浩 韦良焕 王晶 王建伟(喀什大学 化学与环境科学学院,新疆 喀什 844000)

《环境学概论》研究型教学模式实践探讨*

查向浩韦良焕王晶王建伟*

(喀什大学化学与环境科学学院,新疆喀什844000)

摘要:本文针对研究型教法在《环境学概论》课程中的实践应用进行了总结分析,探索了研究型教学教学思维对教学目标、方法与策略、学习要求与指导、考核、课程设计的改革创新,分析了研究型教学模式在《环境学概论》课程实施过程中的经验和困难。

关键词:《环境学概论》;研究型教学;实践探讨

Abstract:In view of the application of research-oriented teaching method in "Environmental Science" course,this paper explores the research-oriented teaching method from the aspects of teaching objectives, method and strategy, learning requirements and guidance, evaluation and curriculum design, and analyzes the experiences and difficulties in the implementation of the research-oriented teaching mode in the course of Environmental Science.

Keywords:"Environmental Science"; research-oriented teaching; practice discussion

现代社会是不断进行创新的社会,我国已经进行了多年的教育改革,为培养更多的创新性新人才,必须改变传统教学观念,对教学模式进行改革[1]。学生毕业后不仅要适应社会对公民素质和工作能力的要求,还必须有终身学习和创新能力。研究型教学广受欢迎,已经在部分高等院校进行教学改革实践和探索,研究型教学是现代教学理念融合高等教育特点,培养学生创新能力的教学方式[2]。研究型教学就是从课程体系、教学内容、教学方法、考试方式等系统化的进行改革、实践、探索[3]。

我国在改革开放以后,经济迅速发展的同时,环境问题也同样日益突出,已影响社会经济的持续健康发展,成为阻碍可持续发展的一大障碍。通过《环境学概论》课程的教学,使学生了解污染物在自然环境中的迁移转化规律,污染物对人体健康的危害和污染后的环境对社会经济发展的影响,充分认识环境问题的产生、发展及环境保护的重要性和必要性,形成正确的环境伦理观念和环保意识,并为以后学习环境科学专业课程打下良好基础。如何使学生了解和掌握环境学的最新研究动态,提升自己思考问题的能力,学会使用多元视角分析环境问题产生、发展、保护,污染物的迁移转化规律等问题,是《环境学概论》课程要解决的问题和达到的目标。《环境学概论》课程研究型教学模式实践探索可以为教学模式改革提供参考依据。

一、教学目标

通过开设《环境学概论》课程,以小班作为基础,以一学期为时段,开展研究型教学模式实践探讨。学生以环境科学专业一年级本科生为主,共31名,主要掌握环境问题发生、保护;探讨了人类活动所引起的各环境要素的污染、污染物在环境中的迁移转化规律等,并组织学生进行相关的讨论。通过对教学内容进行系统分析,明确研究目标、研究内容的选择与设计。程序为:研究目标——提出问题假设——设计方案——教学效果——反馈师生讨论。结合课堂教学内容确定研究目标,创设清晰的问题情景,提出问题假设,此过程教师可以进行引导但不要过多干涉,对阶段性教学效果进行总结反馈,给予学生肯定的同时提出不足,鼓励学生继续努力。在课堂内外进行指导,并随时收集学生的反馈,再调整教学设计,以期达到教学相长的目的。该课程的教学目标为:为高校的《环境学概论》教学中提供可行的研究型教学案例,为后续年级开展本课程提供参考,以期促进该课程教学模式改革进一步深入;培养学生获得知识、应用知识的能力,锻炼学生独立思考和创新思维的能力,充分把握学科方向,发现优秀人才后期进行重点培养;探索教与学在本课程中的角色分配。强调学生是主体,教师为主导,发挥教师在课程教学中主导作用积极引导学生,学生是学习的主体,教师和学生在研究型教学模式中最大程度的发挥各自作用。

二、教学实践探讨

(一)教学方法与策略

互动互助式教学。互动互助式教学主要用于主课题教学,老师主讲与学生讨论相结合,一方面可以提高课题互动互助的效果,活跃课题气氛;另一方面任课教师或学生都可以根据即将要讲授的课堂内容事先提出研讨内容,老师组织学生在课堂内外进行相关研讨。在本学期研究型教学中,尝试改变要求学生跟着老师思路奔跑,学生不停做学习笔记,思考时间不足的教学模式。在每节课中,事先准备一个或多个有争议的问题,让学生参与到讨论中各述己见。有时提前把研讨问题告诉学生准备,也有随堂即兴发挥。例如:在讲授影响大气污染的因素时,让学生先谈谈自己的想法或思考,有几位同学认为绿色植被覆盖率不高;有几位同学认为工业排放太多,也有同学认为不同的地型和气象可长时导致某地区大气污染;也有同学认为上述都有可能。对于学生们的这些不同想法,作者没有评判谁对谁错,只是引导大家如何从源参数、气象条件、下垫面状况角度来理解影响大气污染的因素。

科研实践,互评互学。在学习完毕水污染及其控制、大气污染及其控制、土壤污染及其控制、固体废弃物及综合利用后,组织学生分组到自来水厂、污水处理厂、垃圾填埋场、发电厂实地参观调研,每个小组根据前期准备的调研题目展开相关工作,撰写分析调查报告并组织学生讨论和提出意见或建议三个环节。如:在了解固体废弃物处理处置时,可组织学生查阅相关文献,对获得的资料进行整理分析,结合本地调查情况撰写报告,各小组完成后进行汇报并讨论。

课外辅导,有效沟通。利用课前、课堂和课后回答学生提出的问题;通过QQ群和电子邮件批改网络作业及疑惑;通过问卷调查了解学生对研究型教学的看法、意见或建议,整理意见后便于后期教学中加以改进。

(二)学习要求与方法指导

通过作业加深学生对课本知识的理解和掌握,提高学生利用不同方法解决问题的能力;在老师的指导下,要求学生完成一篇课程小论文,主要训练学生创新思维、查阅文献和综合归纳分析能力,培养学生的科研兴趣;鼓励学生积极申报大学生科研创新项目和教师的科研项目,提高学生运用所学知识解决现实问题的能力。

(三)课程考核方式

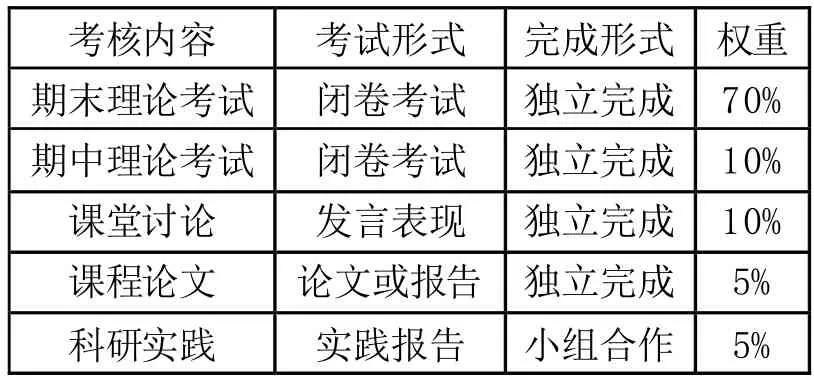

本课程考核主要考察学生掌握《环境学概论》基本知识和原理及运用所学知识解决现实问题的能力,各部分权重如表1所示。

表1

(四)课程设计

1.绪论

教学内容:环境的概念、组成分类、功能特性;环境问题;环境学的研究内容及任务。研讨主题:环境问题产生、发展、实质,如何解决;环境学研究任务。

2.全球环境问题

教学内容:全球气候变化及危害;臭氧层破坏;生物多样性锐减;土地荒漠化;森林植被破坏;淡水资源危机;海洋资源破坏。研讨主题:全球环境问题共同特点;全球气候变暖、臭氧层破坏对人类的危害。

3.生态学基础

教学内容:生态系统及组成、结构、类型、功能;生态平衡与失调;生态学规律。研讨主题:破坏生态平衡的因素;人类活动对生态环境的破坏。

4.水污染及其控制

教学内容:水质指标;水环境质量标准;水环境污染;水体自净;污染物在水体中迁移、转化;水污染控制技术。研讨主题:水质指标在实际工作、生活中作用;影响水体自净作用因素。

5.大气污染及其控制

教学内容:大气污染及危害;影响大气污染因素;大气污染控制技术。研讨主题:如何防范大气污染等环境问题。

6.土壤污染及其防治

教学内容:土壤污染;土壤污染危害;重金属与土壤污染。研讨主题:土壤污染的污染源和污染物。

7.固体废弃物污染及其综合利用。

教学内容:固体废弃物对环境的污染及控制;固体废弃物的处理处置技术;综合利用。研讨主题:固体废弃物的控制措施。

8.环境与贸易

教学内容:绿色壁垒;绿色标志;贸易与环境问题。研讨主题:环境与贸易如何互相影响;绿色壁垒对贸易影响。

9.环境与发展

教学内容:可持续发展;清洁生产;循环经济。研讨主题:如何衡量可持续发展水平;实施清洁生产途径。

三、效果评价

科研兴趣提高。科学研究处于本科教学的重要地位,是教学的重要组成部分,通过科研可以更新本科教学内容,带动人才培养。该班研究兴趣明显高于其他班级,有10人次参与到校级、自治区级、国家级大学生创新创业项目中,8人加入到了教师的科研队伍,另外还有5人参加创新创业学生社团,学生参与科研人数占全班人数的74.2%。

自主学习的主动性和发现解决问题能力得到提高。具有代表性的是徐雪娟同学根据研究型教学模式特点:发现问题—思考—收集资料—应用—组成协作团队,结合《环境学概论》课中温室效应的产生和防治知识,提出设想并申报了大学生创新训练计划项目《喀什地区温性荒漠类草原生物量动态研究》并获得了喀什大学的立项。

四、总结与思考

(1)研究型教学改变了传统以教师为主讲的方式,形成了以学生为主体,提高学生实践、分析问题、解决问题能力为宗旨,有利激发学生科研创新兴趣和热情。(2)学生缺乏实践时间和经费。受教学时间限制,课堂没有大块时间组织学生外出实践、调查,只能够在有限的时间内尽可能多的引导学生体验学习和实践。(3)学生查阅文献,综合归纳分析问题能力还有待提高。学生课外阅读参考资料没有形成良好习惯,学生学习能力参差不齐,有些学生不适应研究型教学。在较为短暂的学时不能够满足实践性项目的开展,让每一个学生提出问题—查阅文献—综合归纳—形成研究报告的这一流程,小组合作完成不能够完全反映全体学生研究型教学的效果。(4)学校对研究型教学给予更多的经费和人力支持,配备多名教学辅导教师帮助和引导学生适应研究型教学,指导学生养成自主学习的习惯。

参考文献

[1]杨恩霞,应丽霞.机械设计基础课实践研究型教学模式的探讨[J].黑龙江高教研究,2008(11):175-177.

[2]林海,李虹,袁健美,等.大学研究型教学的理论与实践探索[J].北京科技大学学报(社会科学版),2013,2(1):94-99.

[3]刘良成,许秀英,刘健.研究型教学的探讨与尝试[J].实验室研究与探索,2011,30(10):293-295.

中图分类号:G642

文献标志码:A

文章编号:2096-000X(2016)03-0228-02

*项目基金:喀什大学教研教改项目(KJDY1320);新疆维吾尔自治区第二轮重点产业紧缺人才专业建设项目[新高教(2011)43号];教育部本科专业综合改革试点项目(ZG0548);

作者简介:查向浩(1981-),男,讲师,硕士,研究方向:环境生态。

*通讯作者:王建伟(1957-),男,教授,从事课程与教学论教研工作。