基于全部字表数据的兰银官话新疆木垒话的声调实验研究

2016-06-01刘新中谭洁莹梁嘉莹

刘新中谭洁莹 梁嘉莹

(1,2,3.暨南大学中文系 广东 广州 510632;1,2,3.暨南大学汉语方言研究中心 广东 广州 510632)

基于全部字表数据的兰银官话新疆木垒话的声调实验研究

刘新中1谭洁莹2梁嘉莹3

(1,2,3.暨南大学中文系广东广州510632;1,2,3.暨南大学汉语方言研究中心广东广州510632)

摘要:本文使用3595个有效录音音节材料,对新疆北疆片的木垒县城的兰银官话进行了系统实验研究,通过对所有有效音节的音高、时长数据进行了分析和研究,总结了木垒县城通行的兰银官话的声调调类和调值,还就兰银官话的声调命名、古今调类的演化做了探讨。

关键词:大数据;声调;兰银官话;木垒

一、引言

兰银官话的特征之一是声调调类少,三个声调非常普遍。据《中国语言地图集·兰银官话的分区(4)》塔密片(北疆片)的描述,兰银官话分布在新疆北疆、东疆以及塔城、阿勒泰地区的二十二个市县。[1]

兰银官话在新疆的连续、成片的分布区域主要在沙湾以东到哈密的天山以北的沿天山地区,包括沙湾、玛纳斯、呼图壁、昌吉、乌鲁木齐、米泉、吉木萨尔、奇台、木垒、巴里坤、哈密等市县。本文讨论的是木垒县城所通行的兰银官话。发音人是男性,中年;所使用的有效音节为3595个。

二、数据与方法

录音以及所有的数据提取分析都使用中国社会科学院语言研究所熊子瑜先生开发的软件和程序脚本[2]。主要过程如下:(1)以中国社会科学院语言研究所编的《方言调查字表》[3]为基础设计所调查的方言的字表;(2)用xRecorder录音软件录音;运行脚本自动生成声音文件相应的TextGrid标注文件,运行脚本“字表数据操作”,来检查录音、输音是否可靠;(3)分析软件用praat的脚本生成PitchTier数据对象和检校PitchTier数据对象;[4](4)对PitchTier对象进行平滑处理,并在此基础上检测和标记出音高特征点位置;(5)提取音高特征点作均值分析并作图;(6)提取音节中音高、时长和各类标注信息等数据;作判别分析。

三、共时层面木垒兰银官话的声调

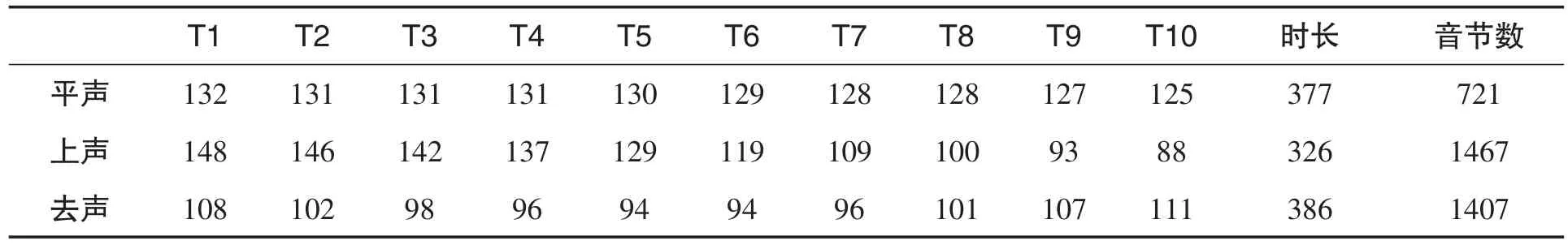

通过对3595个汉字读音中的声调分析,我们得到了所有音节的声调数据。现在读为阴平的有251个音节,读为上声的有1467个音节,读为去声的有1407个音节。

表1 木垒话3595个音节声调的音高平均赫兹值、时长和音节数

我们得到的是赫兹值,但是这是一系列的声学物理量,人的耳朵对于音高的感知度是和音高每秒的对数成正比例的,因此在声调分析时,要把提取到音高的赫兹值转换成相应的对数值。下面是我们根据“表1”,利用石锋先生的T值公式[5],T=(logX-logMin)/(logMax-LogMin)×5,将上面的赫兹值转为对数值,见表2。

表2 木垒话声调的对数值

我们根据表2的数据,可以按照1至5的每一个区间的分布,总结出木垒话的声调,平声44,上声51,去声213。同时根据表二的数据还可以将木垒话的声调绘制如下,见图1:

图1 木垒话的声调图

四、木垒话声调的名称以及与中古声调的比较

过去很多人会将三个调的兰银官话的声调名称描写为阴平、阳平、去声,好像古平声分为阴阳后,吸纳了其他声调来源的字,而实际的情况又是如何呢?下面我们结合古今比较具体讨论。

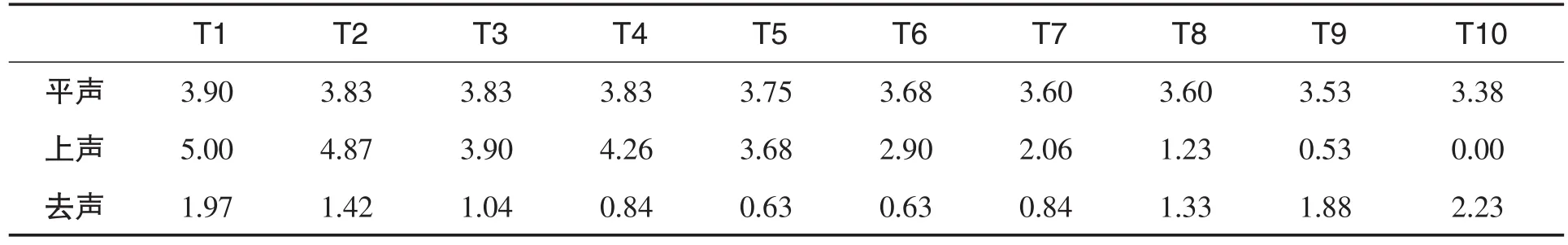

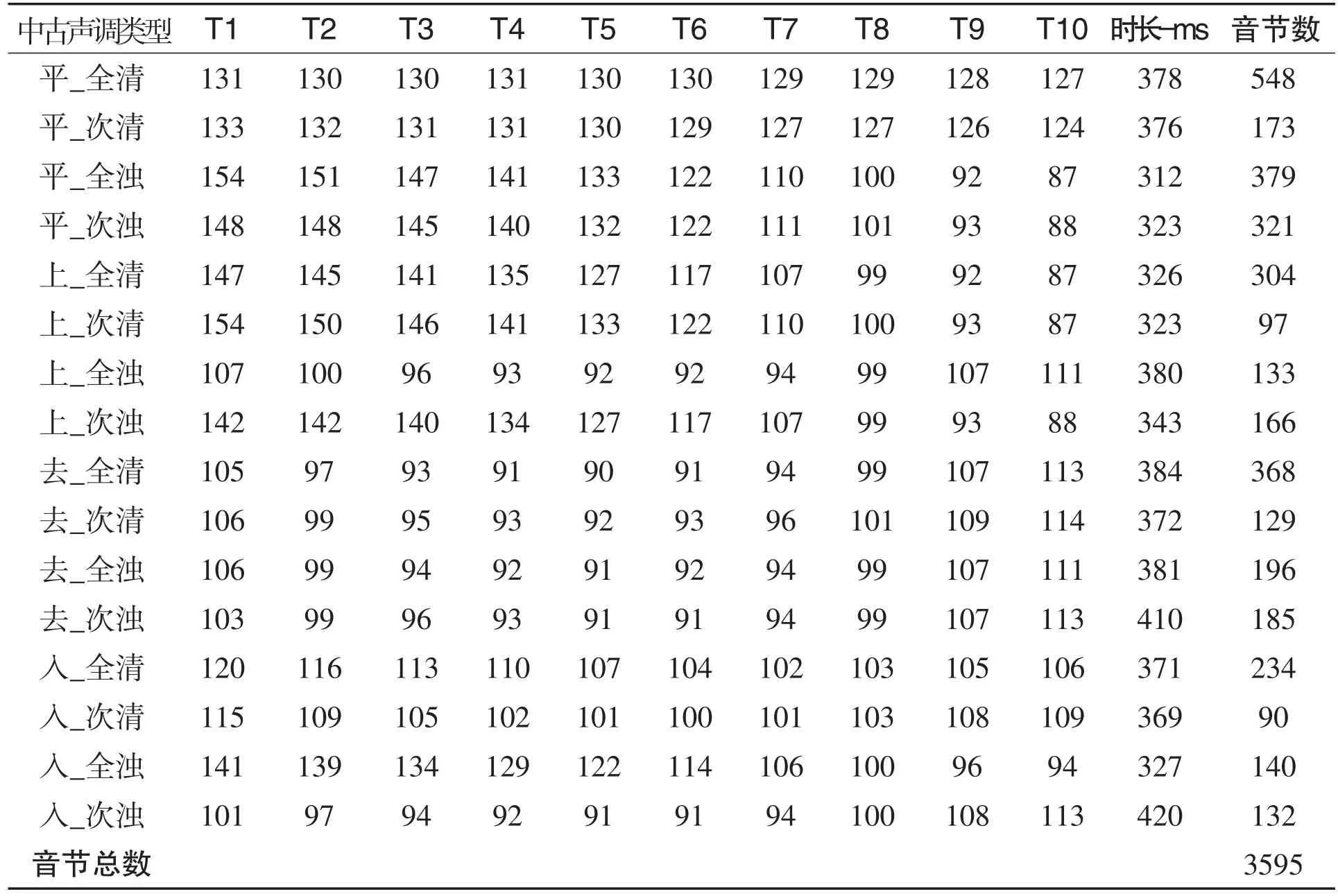

中古四声八调的字按照中古声母的全清、次清、全浊、次浊分为16类,我们提取了相应的声调数据,以此来观察一下中古这16类声母的字在现代木垒话中的实际读音,见表3。

表3 中古声调在今木垒话中的音高表现

古平声全清、次清今读为阴平调,有721个音节。古平声全浊、次浊今读为上声,有700个音节;古上声全清、次清、次浊今读为上声,有567个音节。古上声全浊今读为去声,有133音节,古去声的全清、次清、次浊、全浊全部保留在今去声中,共有878个音节。

古入声的全清、次清、次浊的单字调都读为去声,共有456个音节,古入声全浊读为上声,有140个音节。去声除了完整保留古去声的字,还包括了古上声全浊声母以及古入声除全浊之外的音节;上声的来源包括古上声的全清、次清、次浊的音节,还包括古平声中的次浊和全浊的字。根据表3的数据,做一个古今声调对照的声调图,见图2。

图2 中古四声在今木垒话中的实际读音

图2可以反映中古平、上、去、入这四个调类的不同的演变形式。首先是平声根据清浊分为两类,其中全浊和次浊的平声字的调型与下面上声的调型一致;其次是包括全清、次清、次浊的多数上声字,都保留在上声中,上声的全浊上归去;第三,中古去声的字全部保留在去声中;第四,入声的演变表面上看起来较为复杂,但是全浊入声的字与上声的调型相同,其他三类入声表现为低和曲折,与去声的低、曲折的情况不对立,可以并入去声。

上述的情况能够给出一个结论,木垒话的三个声调应该分别命名为平声、上声、去声。这主要还是首先着眼于现实的调类分配的类型,其次基于古今声调演变的实际情况,具体的数据都反映在表3中。不能因为“古来的全浊入声字的单字调读阳平,在轻声前的变调同古来的平声浊声母字同调”[6],就要把现在的调类名称改成“阳平”。这种命名的不同,其实还是因为命名的立足点不同,表现为现在的命名是基于演变,还是基于现实的读音层面。如果考虑现实的读音以及古音调类演变中的调类对应,那就是平、上、去三类,但是要考虑演变中的重要规律,也可以定名为“阴平、阳平、去声”,然而如何解决古上声的大多数仍然留在“上声”中的情况?如果保留上声的名称,而让阳平并入上声,我们认为整体声调系统呈现就会使系统性和平衡性加强。

命名本来不一定影响问题的实质,但是,命名最好能够反映语音学、音系学以及古今演变,具体表现为:(1)反映现实的声调读音情况和读音的整体分配情况;(2)照应系统演变,尤其是古今调类的对应和发展。至于演变的重要规律以及由此反映出的分区特征,可以放在历史演变和类型分布中去讨论。况且,平、上、去这个命名也不违背在分区上需要突出的一些特征,比如,“兰银官话的特性是古清音入声今读去声,与其他六区分开。”[7]

命名中分歧较大的是如何处理阳平和上声的纠葛。表面上看来自于中古浊平的音节有700个,比上声保留的567个音节多,但是中古上声的多数字都还是保留在上声调中,古清平的音节也有721个,因此保留清平为平声,同时,保留上声将阳平并入上声,这样就能够较好地反映声调古今演变的层次,也能够照顾声调的系统性。由此笔者看到,类似木垒话的这样的兰银官话的三个声调,应该全面分析一下,然后再来给出一个合适的名称,不要只依据几条演变情况归纳成阴平、阳平、去声(乌鲁木齐),这样归纳出的声调会留下类似“上声去哪儿了”的疑问。[8]或者干脆将不同来源的声调拼合在一起,如银川话的三个声调的命名:阳平44、阳平上53、去声13,这里有“阳平上”这样奇怪的命名。[9]

五、小结

本文是一个基于相对大的数据的一个兼顾现实和演化的声调实验研究,主要解决(1)共时层面声调读音的实际;(2)联系古今演变和声调系统来确立调类和各调类的名称;(3)声学表现不完全一致的声调的归并。我们根据现实的读音和古今调类的演化,将兰银官话新疆北疆片的木垒话的3个声调定名为平声、上声和去声,避免以往兰银官话定名中3个声调定名为的阴平、阳平、去声时,只注重历史继承,不去管系统发展和实际的读音情况。我们的平、上、去的命名,既能够反映兰银官话单字调的实际读音,也能够反映古今声调的演变的系统性。对于表面上有差别的声调,要依据方言学和音系学的方法,按照互补原则结合母语者的心里印象进行归纳。

赵元任先生在1922年的“中国言语字调底实验研究法”中,分析了布莱德雷的声浪的曲线和琼斯的借助留声机五线谱音高记录这类纯分析型的音高表示,介绍了他自己的综合实验方法,用定音管和浪纹计结合的仪器,分析研究了9种南北不同方言的声调,[10]此后不久,赵元任先生还创制了五度标调法。刘复(刘半农)在近百年前在法国进行了中国声调的实验研究,他的成果《四声实验录》于1924年在上海出版。[11]赵元任和刘复的研究和探索,奠定了现代汉语声调研究的基础,建立了汉语声调研究的范式。

经过差不多100多年的探索,关于声调的研究从研究方法到研究内容都有了长足的进步。就世界范围内的声调语言而言,声调既有区别语素意义的单字调,也有区别音系结构和表达语法范畴与语法形态的声调,这两种声调在汉语方言中都能找到。[12]汉语方言声调的实验研究还要考虑到古今声调的演化,因此从音节选取,到调类调名的确定,既要兼顾现实的语音实际,也要考虑古今调类的发展变化,使我们的研究以及成果的展示更加合理。

参考文献:

[1][6][7]周磊.兰银官话的分区(稿)[J].方言,2005,(3):271-278.

[2]熊子瑜,胡方.拉萨话的调形分类和推导[C].第九届中国语音学学术会议论文集,2010-05-28,天津.熊子瑜.普通话语流中的声调音高特征分析[C].第八届中国语音学学术会议暨庆贺吴宗济先生百岁华诞语音科学前沿问题国际研讨会论文集,2008-04-18,北京.熊子瑜.论语音库的共建与共享[J].第十一届中国语音学学术会议论文集,2014年8月.

[3]中国社会科学院语言研究所.汉语方言调查字表[M].北京:商务印书馆,1999.

[4]David Weenink. Speech Signal Processing with Praat, March 1, 2011, http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

[5]石锋.北京话单字音声调的统计分析[J].中国语文,2006,(1).石锋.实验音系学探索[M].北京大学出版社,2009.

[8]周磊.乌鲁木齐方言词典[M].江苏教育出版社,1995 .

[9]李树俨.银川方言词典[M].江苏教育出版社,1996.

[10]赵元任.中国言语字调底实验研究法[J].科学,1922,7(9).赵元任.一套标调的字母[J].方言,1980,(2).A System of Tone Letters, Le MaitrePhonétique, 1930, p.24.赵元任语言学论文集,北京:商务印书馆,2002:713-717.赵元任.汉语的字调跟语调[J].史语所集刊,1933,第4本第3分.陈保亚译、叶蜚声校,见《赵元任语言学论文集》,北京:商务印书馆,2002:734-749.

[11]刘复.四声实验录[M].上海益群书社,1924.

[12]Victoria A. Fromkin. Tone Features and Tone Rules[J], Studies in African Linguistics, Vol.3, No.1, March 1972. Victoria A. Fromkin(Edited). Tone: A Linguistic Survey[M], Academic Press, New York, San Francisco, London, 1987. John A. Goldsmith. Tones and Features: Phonetic and Phonological Perspectives[M], edited by John A. Goldsmith, Elizabeth Hume, and W. Leo Wetzels, De Gruyter Mouton, 2010. William S-Y. Wang. Phonological Features of Tone[J], International Journal of American Linguistics, Vol. 33, No. 2 (Apr., 1967), pp. 93-105

作者简介:刘新中(1965-),男,新疆木垒人,暨南大学中文系教授、博士生导师,研究方向:汉语方言、语音学、语言理论。谭洁莹(1990-),女,广东新会人,暨南大学中文系研究生。梁嘉莹(1991-),女,广东肇庆人,暨南大学中文系研究生。

基金项目:国家社会科学基金一般项目“粤方言语音特征的实验语音学研究”(14BYY038);广东高校人文社科重点研究基地重大项目“广东粤方言的实验语音学研究”(2012JDXM_0007);国家社会科学基金重大项目“汉语方言学大型辞书编纂理论研究与数字化建设”(13ZD135)。

收稿日期:2015-12-28

中图分类号:H07

文献标识码:A

文章编号:1671-6469(2016)02-0049-05