民国时期中国气象学会成立考述

2016-05-31焦俊霞南京信息工程大学语言文化学院江苏南京210044

张 璇 焦俊霞(南京信息工程大学语言文化学院,江苏南京,210044)

民国时期中国气象学会成立考述

张璇焦俊霞

(南京信息工程大学语言文化学院,江苏南京,210044)

11992200年中央观象台

[摘要]中国气象学会是民国时期由中国气象工作者发起成立的一个全国性气象组织,以“谋气象学术之进步与测候事业之发展”为宗旨。以1913年5月中央观象台台长高鲁未获邀请而自费参与由日本中央气象台举办的东亚气象会议为起点,在中央观象台气象科成立基础上,经过中国气象同仁11年筹备,中国气象学会于1924年10月10日在山东青岛胶澳商埠观象台召开成立会。自此,我国气象同仁紧密联合,共同开创独立自主气象科学研究和气象事业建设。

[关键词]东亚气象会议中央观象台中国气象学会气象测候

中国气象学会于1924年10月10日在山东青岛胶澳商埠观象台成立,这是民国时期由中国气象工作者发起成立的一个全国性气象组织,以“谋气象学术之进步与测候事业之发展”为宗旨。1925年起发行《中国气象学会会刊》,1935年改名为《气象杂志》。1937年抗日战争全面爆发,学会随国民政府先后内迁汉口、重庆,颠沛四迁,会务几近停顿,杂志断断续续出了三年。1941年学会恢复后,更名《气象学报》。1947年学会回迁南京,1949年后学会北移北京,南迁台北。

对于民国时期中国气象学会,刘昭民编著的《中华气象学史》[1],洪世年、陈文言主编的《中国农书丛刊气象之部·中国气象史》[2],戴舟总编、温克刚主编的《辉煌的二十世纪新中国大记录·气象卷1949—1999》[3],中国科协策划的“中国学会史丛书”之一《中国气象学会史》[4]等有简略介绍,中国气象学会编著的《中国气象学会史料简编》[5]对史料进行初步整理。1937年加入中国气象学会的第十二届会员陈学溶发表《气象研究所和气象学会的若干史实》[6],陈学溶和陈德群发表《中国近代气象某些史实的考证》[7],对学会历史沿革和历次年会做细致梳理,考证相关史实。本文依据1925年《中国气象学会会刊》1创刊号以及参与学会成立的高鲁、蒋丙然、陈展云的回忆,还原其成立前后经过,考证发起中国气象学会的团体和个人会员名录。

一、中央观象台气象科成立与中国气象学会筹备起点

1912年,教育总长蔡元培接到北京临时政府国务院交办的编制中华民国《元年历书》任务后,选派高鲁2和常福元3负责此项工作。教育部接收钦天监后,遣散相关人员,将其撤除,选取钦天监的一座外署——泡子河观象台4作为中央观象台台址。国会参众两院讨论通过《中央观象台组织条例》,设历数、气象、天文、磁力(即地磁)四科后,蔡元培正式向国务院转总统荐任高鲁和常福元为技正5,同时高鲁兼任台长、常福元兼任历数科长。自此,“气象一名词,亦于此时在中国开一新纪元”[8]。中央观象台成立之初,为抓紧完成编制历书任务,加之人才、设备、经费不充足,只暂时成立历数一科。是年,高鲁向教育部陈述创办气象事业的需要,教育部终于批准成立中央观象台气象科。1912年11月,蒋丙然6获得比利时双卜罗农业大学(Gembloux Agro-Bio Tech)农业气象学博士,从比利时回国。高鲁立即和其讨论中央观象台成立气象科一事,但当时蔡元培已离任教育部总长,经费筹备相当困难,加上蒋丙然先前答应苏州垦殖学校任教,此事因而中辍。

1913年5月12日至18日,日本中央气象台(Central Meteorological Observatory of Japan)在东京召集东亚气象会议(the Conference of the Directors of the Weather Services of the Far East)7,讨论远东采用统一的风暴预警和电报信号[9][10],邀请上海徐家汇观象台(法属),皇家香港天文台(英属)、皇家青岛观象台(德属)台长参加。临近会期,高鲁通过向各台长询问,才得知此会消息,并且日本方面已邀请中国入会。高鲁向教育部探寻邀请详情未果,时间紧迫,不得已自费赴东京,并在驻日公使汪伯唐先生介绍下得以旁听此会。徐家汇观象台台长劳积勋神父(R.P.Froc)在会上向与会者说明:“徐家汇观象台应中国海关之请求,受中国政府免费电报之递发,从事沿江沿海之气象报告,以鄙人客籍之身,妄承其乏,对于国情之适当与否究难周知,今有北京台长高君在座,凡为实行计划与中国有关者,请高君注意,并请主席与以发言之权,以便讨论,而利进行”。高鲁因而得以出席发言讨论。乘讨论之机,高鲁向东道主日方询问会务,才知日方先前已向中国海军部发出请柬,邀请上海徐家汇观象台台长出席。会议结束后,东京气象学会邀请高鲁演讲,高鲁以《国际联合发展气象》为题进行演讲。[11]

自东京归国,对于中央观象台未获席位与会以及对于日本气象台和气象学会的所见所闻,高鲁深有感触,写信再次力邀蒋丙然来北京筹划中央观象台气象科并组织中国气象学会。蒋丙然认为:“吾人向无此项工作,自亦无法置辞,国际间地位之损失,至堪浩叹”。[8]他辞去苏州垦殖学校教务长一职,接受高鲁委任,“承乏气象事业”[12]。高鲁在《中国气象学会成立以前之感想》一文中回忆:“盖斯会进行筹备之基础,实以此为起点也。”[11]各路气象同仁聚首中央观象台,商议成立相关组织,可以集合全国气象学者,研究气象学术,促进全国气象事业发展。但当时国人对气象知之甚少,中央观象台回文翻译和推步员马德宝发现“中国人向气象台问时间,而不问天气”,对此蒋丙然认为“中国人对于气象之毫不注意矣”。[12]气象同仁认为成立相关组织,必当从普及气象知识和培养气象人才着手。[11]

1913年7月中央观象台开始筹备气象科。1914年7月中央观象台刊行“中国书报中专言气象之一种”《气象月刊》[11],刊载有关气象学译著,介绍一般气象学原理,并附载每月北京气象观测成绩简表及东亚各地气象状况并附图,均由蒋丙然担任编辑。1915年7月,《气象月刊》改为《观象丛报》,除气象学译著外,增加天文、地磁、地震、历象等学科,气象报告附于卷后并包括每月各地气象报告,除中央观象台观测资料外,还选用各海关报告表统计。此外,中央观象台出版由蒋丙然编著《实用气象学》(1916年)、《通俗气象学》(推测为1919 或1920年)、《航空应用气象学》(1919年)、《理论气象学》(1921年)等气象书籍。[12][13]其中《实用气象学》一书,译载各种应用气象器械的构造、观测法与计算法,并附各种计算表,“印行以后对于中国气象事业颇有所协助,因有此书后,志愿在气象科服务者颇多,且因此而受训练成就者亦较多”[8]。

蒋丙然

筹备中央观象台气象科之初,蒋丙然从观象台中遴选人员,培养气象观测人员,先后培养林展庵、陈德滋、杨寿龄、夏震龙、陈开源、刘治华等我国近代早期气象人才。1915年,河北保定农校为设立气候测站派员来中央观象台实习。1921年,中央观象台开设第一期气象训练班,训练期限为三个月,教授以气象为主,兼天文、地震、文牍等学科,气象理论知识与观测绘图等实际工作并重。第一期气象训练班30多人,结业后除数人留在中央观象台各科外,大都分配到全国各地测候站。其中航空署选派的十名学生分配到北京南苑、天津、济南、南京等处设立的航空测候站。1922年,保定农校观测主任纪寿田来中央观象台实习训练。1923年,中央观象台开设第二期气象训练班,所有课程与第一期相同,学成毕业人数约十余人。[11][12][14]

中央观象台台长高鲁未获日本中央气象台邀请参与东亚气象会议而自费与会。以此会为起点,高鲁深感我国政府不重视创办独立自主的气象事业,致使我国国际气象界地位损失,并根据对日本气象事业的考察,决心筹办中央观象台气象科并成立相关组织。鉴于当时气象学在我国尚未普及,气象人才匮乏,中央观象台从编辑出版气象刊物开始,向国人传播和普及欧洲先进气象科学知识和思想,此外,通过向国内测候机关提供实习培训,开设气象训练班,培养我国近代早期气象人才,为中国气象学会的筹备奠定气象学科和人才基础。“此后如北京师大、航空教练所、南京东南大学及各省农业学校,均列气象学于课程中,于斯可见气象学渐为一般人所注重”[11],我国逐渐形成气象学者群体。

二、发起中国气象学会旨趣书

1925年出版的《中国气象学会会刊》创刊号载有学会发起旨趣书。

《旨趣书》通篇采用文言体例,引用古今中外举证,目前无从考证其作者为何人,但可以看出作者既受过中国传统私塾教育,又熟悉我国与西方天文气象发展史。《旨趣书》中“科学”一词反复出现三次,以此强调科学思想和精神。在追溯气象学产生根源即由西方科学实验带来气象仪器发明创造后,《旨趣书》随即介绍气象学诞生及其发展,最早源于1854年11月14日克里米亚战争中,法国舰队在黑海风暴中沉没海底,巴黎天文台长勒威耶(Leverrier)受命调查事故原因。勒威耶搜集250份风暴发生前后5天时间内周围各国气象报告,并把这些资料描绘在一张空白地图上,进行比较分析,最终调查出风暴缘由。随后在勒威耶倡议下,欧洲各国相继用电报传送当日同一时刻气象观测资料,填在一张空白地图上,预报天气,自此诞生天气图预报方法。[15][16]后来学者从各个方面展开深入研究,不断完善气象学科体系。

“中国古无气象之学,凡属于寒暑晦明风雨之事,或存于农夫野老之故谚,或见于私家岁时之记载,其在史乘则多入于天文五行之志,而气象学之词出于新定。”[11]伴随着西方气象科学知识、仪器、技术“西学东渐”,我国气象学逐步从天文学中剥离出来,成为一门独立的自然学科。《旨趣书》继而说明和强调气象学在农业、水利、交通、军事上的重要作用:我国自古以农业立本,受气象因素影响尤为突出,历朝历代总结的气象农谚无法从根本上解释天象,运用气象科学知识可以追本溯源,动用气象仪器可以观测温差、湿度、风力和风向,从而预防旱灾和洪灾;利用气象统计记录雨量、水位,便可疏导河流,治理水利,防止山洪;观测大气运行规律,可以提前预警飓风和风暴,以利航空航海行驶安全;作者由古代赤壁之战和蔡州之战为例,结合欧战中气象学者担任参谋机要,并引用英吉利气象局局长比韶(Nepiershaw)所言,强调气象在军事上扮演的关键角色。除此之外,气象在卫生和工程方面亦大有裨益。

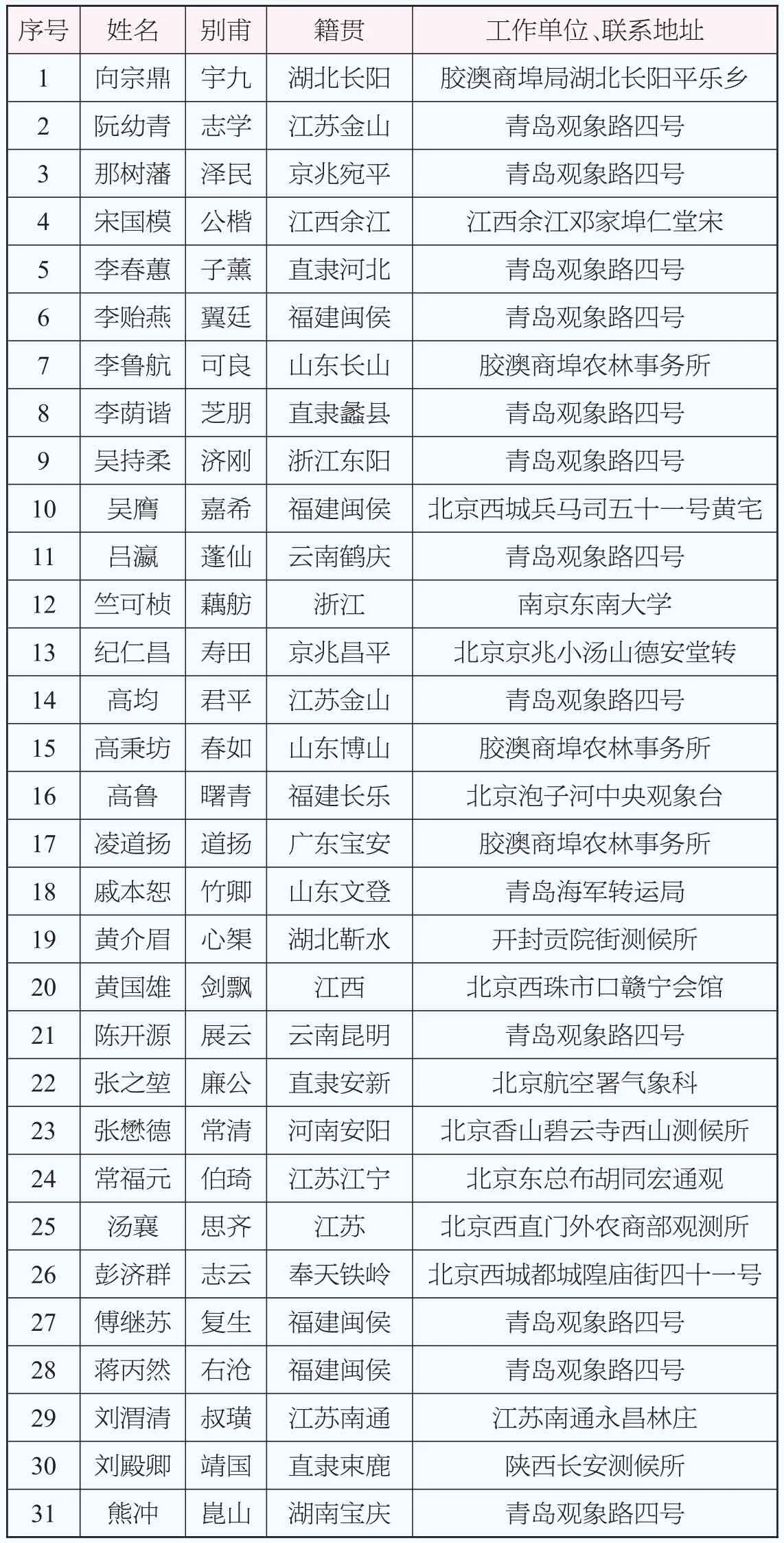

表1 民国十三年(1924年)中国气象学会创立个人会员录8

面对当时我国测候机关日渐林立,气象事业有所进展,但相互间往来甚少,各自为政,缺乏统一管理的情形,气象学者群体迫切感到需要建立学术交流以互通有无的平台,共商我国气象学术进步和测候事业发展大计。在此背景和需求下,《旨趣书》指出由于近世气象学诞生较晚,有诸多拓展研究空间,加之我国幅员辽阔、气候特征多样,呼吁我国气象学者及其所在各团体紧密联合,通力合作,在统一气象电码和规范气象统计口径,提高气象观测数据精确度的基础上进行气象学术研究,服务国内测候事业。最后,《旨趣书》阐述选择青岛作为学会诞生地缘由:1924年2月,我国初步从日本人手中接收青岛测候所,由蒋丙然出任青岛胶澳商埠观象台台长,以此作为接受德日所管青岛测候所纪念,一洗旧日耻辱,以示我国气象同仁共同开创独立自主气象科学研究和气象事业建设伊始,并号召海内外气象同仁携手并进,为此共同奋斗。《旨趣书》意在说明和强调气象学对一国发展至关重要。

高鲁

三、中国气象学会成立会

1924年9月江浙战争爆发,军阀混战,时局紧张。我国气象同仁在战火四起中坚持开展学术事业,于是年10月10日即民国“国庆日”在山东青岛胶澳商埠观象台召开中国气象学会成立会。选择“国庆日”作为学会成立日,表明学会同仁与国共存,同时渴望我国气象事业能在安定的政治环境下发展。《成立会纪略》记载此次会议详情,共计16人到会。目前有待新资料发掘,以考证全部参与成立会人员。

成立会开始后,到会会员推举青岛胶澳商埠观象台台长蒋丙然为临时主席。随后蒋丙然报告学会筹备前后经过。此外,蒋丙然解释推迟学会成立的原因:“鄙人于本年二月间来青接收青岛测候所,诸同志纷纷函嘱进行组织气象学会,当因接收伊始,无暇顾及,至六七月间又值海面飓风发生之期,每日预报数次,更属无暇,乃延至今日,本会始得筹备就绪,幸告成立,希望到会诸君,多予赞助,则将来本会发达不特同人之幸,抑亦国家之幸云”。[11]

接着来宾当中的胶澳商埠督办高定庵和其秘书长袁道冲演说。然后,由于本会发起人之一、中央观象台台长高鲁因故无法到会,青岛观象台职员那树藩代高鲁宣读演说词,“历述其十余年来与本会之关系,以及对本会之惨淡经营,读之令人深省”。继而蒋丙然演说答谢,合影留念。[11]

成立会开幕式后,正式进入讨论阶段。按照西方科学团体运作模式,初步讨论出中国气象学会会章,并选举职员。推选胶澳商埠督办高定庵、南通气象台台长张謇和中央观象台台长高鲁为名誉会长;蒋丙然为会长;中央观象台气象科科长彭济群为副会长[17];南京东南大学地学系主任竺可桢、中央观象台天文科科长常福元、胶澳商埠农林事务所所长凌道扬[18]、青岛海军转运局戚本恕、青岛观象台天文磁力科科长高均[19]、青岛观象台职员宋国模为理事;青岛观象台职员陈开源为总干事。选举后,到会会员立即讨论议案,并举行茶话,成立会结束。[11]学会邀请胶澳商埠督办、我国气象及相关机构的重要人物作为职员,希望得到诞生地所在政府和气象同仁支持,扩大学会影响力,保障议案顺利实施。

根据1925年《中国气象学会会刊》创刊号所附理事会会议记录和会员录,结合陈学溶、陈德群《中国近代气象某些史实的考证》[7]一文,考证出发起中国气象学会的团体会员有6个,个人会员有31个。团体会员具体是中央观象台、中央观象台北京西山测候所、南通军山气象台、国立广东大学农科学院附设测候所、胶澳商埠港政局港务科和胶澳商埠观象台。个人会员详情如表1所示。

四、结语

民国初期,沿江沿海气象业务主要由中国海关委托上海徐家汇观象台实施。教育部虽批准成立中央观象台气象科,但由于政府对气象重视不够,人才、经费、设备短缺,导致气象业务难以开展。以中央观象台台长高鲁未获邀请而自费参与东亚气象会议为起点,推动中央观象台气象科和相关组织筹划。

由于国人缺乏对气象认识,国内气象人才奇缺。气象同仁商议从这两方面着手,等时机成熟,再成立相关组织。在蒋丙然筹备下,中央观象台气象科正式成立,创办报刊,普及气象知识;开办气象训练班,提供短期气象实习,培养我国近代早期气象人才。其为中国气象学会的成立奠定气象学科和气象人才基础。此后,北京师范大学、航空教练所、南京东南大学以及各省农业学校开设气象课程,气象学逐渐受到国人重视,我国逐渐形成气象学者群体。

随着国内测候机关日渐扩增,但相互间往来甚少,各自为阵,缺乏统一管理的情形,我国气象学者群体迫切感到需要建立学术交流平台,互通有无,紧密联合,通力合作,在统一气象电码和规范气象统计口径,提高气象观测数据精确度的基础上进行气象学术研究,服务国内测候事业。

1924年2月,我国初步从日本人手中接收青岛测候所,由蒋丙然出任青岛胶澳商埠观象台台长。以此为契机,我国气象同仁认为时机成熟,纷纷函嘱成立气象学会。是年,择双十节,中国气象学会在胶澳商埠观象台召开成立会。自1913年至1924年,气象同仁筹备酝酿11年,在时局动乱中,谋求气象学术进步与测候事业发展,以改变西方传教士掌控我国气象事业局面和推动我国独立自主气象事业建设。

注释

1.《中国气象学会会刊》在国家图书馆、中国科学院大气物理研究所和南京信息工程大学图书馆均有不完全收藏。

2.高鲁(1877—1947),字曙青,号叔钦。福建长乐人,20岁时毕业于福建马尾海军学堂造船班。1905年,高鲁被清政府选送到比利时布鲁塞尔大学学习飞机制造技术,以飞机机翼力学计算的论文获布鲁塞尔大学工科博士学位。留学期间,高鲁曾在一次出游时,结识以三卷本《大众天文学》名世、法国著名天文学家弗拉马利翁(C.Flammarion)。在弗氏的影响下,高鲁醉心于天文,曾专心研究过中西历法,也曾独自主编出以我国二十四节气中的立春为岁首的历法,名为“长春历”。(福建省政协文史资料研究委员会编:《福建文史资料第19辑人物述林》,1988年印,第240—241页;福建省政协文史资料委员会:《福建文史资料第29辑福建近现代人物史料天文之星——福建籍著名天文学家》,福州:福建科学技术出版社,1992年版,第1-3页。)

3.常福元(1874—1939),毕业于天津北洋水师学堂,通晓实用天文学,清学部编译图书局职员。(白寿彝总主编,龚书铎主编:《中国通史第11卷近代前编(1840—1919)(下)》,上海:上海人民出版社,2013年版,第1469—1470页。)

4.今北京建国门南侧。

5.旧时对一定等级的技术人员的称呼,北京政府掌技术事务的官职,由具有专门技术知识和技能者任职,在部(会)级机构中职位次于技监;在厅、局级机构中则为最高官职,位于技士、技佐之上。(教育大辞典编纂委员会:《教育大辞典》第3卷,上海:上海教育出版社,1991年版,第250页。)

6.蒋丙然(1883—1966),原名幼聪(后改右沧),福建福州人,少年时代在贞仁学塾求学,后入上海震旦大学物理科学习,受教于马相伯,学习成绩优异,毕业后赴比利时双卜罗农业大学留学,是我国最早派出学农的留学生之一。蒋丙然1908—1912年间在比利时留学。高鲁在比利时留学期间,于1909年孙中山在法国巴黎组织同盟会时,参与机要,还联络留比同学参加同盟会。据以推测,高鲁和蒋丙然二人在此时结识。(蒋君宏:《气象学家蒋丙然》,《传记文学》(台北)2001年79卷2期。)

7.会议情况载于1913年日本中央观象台发行《Report of the proceedings of the conference of the directors of the weather service of the Far East held at Tokyo,Japan》一书,该书现藏于日本国立国会图书馆。

8.本表依据1925年《中国气象学会会刊》第1期考证整理而成。

参考文献

[1]刘昭民.中华气象学史[M].台北:台湾商务印书馆,1980.

[2]洪世年,陈文言.中国气象史[M].北京:农业出版社,1983.

[3]戴舟,温克刚.辉煌的二十世纪新中国大纪录·气象卷[M].北京:红旗出版社,1999.

[4]中国气象学会.中国气象学会史[M].上海:上海交通大学出版社,2008.

[5]中国气象学会.中国气象学会史料简编[M].北京:气象出版社,2002.

[6]陈学溶.气象研究所和气象学会的若干史实[J].南京气象学院学报,1985(2).

[7]陈学溶,陈德群.中国近代气象某些史实的考证[J].南京气象学院学报,1987(10):3.

[8]蒋丙然.四十五年来我参加之中国观象事业[J].庆祝蒋右沧先生七十晋五诞辰纪念特刊,台湾中国气象学会会刊,1957.

[9]Central Meteorological Observatory of Japan.Report of the proceedings of the conference of the directors of the weather service of the Far East held at Tokyo,Japan.Tokyo.1913.

[10]MONTHLY WEATHER REVIEW. SECTION V.-BIBLIO GRAPHY.1914.6.394.

[11]中国气象学会.中国气象学会会刊[J].1925.

[12]蒋丙然.二十年来中国气象事业概况[J].科学,1936(8).

[13]国立中央图书馆藏官书目录第1辑.1933.

[14]陈展云.中国近代天文事迹[M].云南:中国科学院云南天文台,1985:11—12.

[15]李泓家.风云与飞行[M].北京:气象出版社,1988:133.

[16]李熙谋,刘世超等主编.中山自然科学大辞典第一册自然科学概论与其发展[M].北京:商务印书馆,1975:262.

[17]刘国铭,黄晋明,陈予欢等.中国国民党百年人物全书(下册)[M].北京:团结出版社,2005:2222.

[18]《中国农业大学校庆丛书》编委会.百年人物1905-2005 [M].北京:中国农业大学出版社,2005:70.

[19]董光璧.中国近现代科学技术史[M].长沙:湖南教育出版社,1997:849.