风景三调:家园、自然、精神——王锐画评

2016-05-30李音

李音

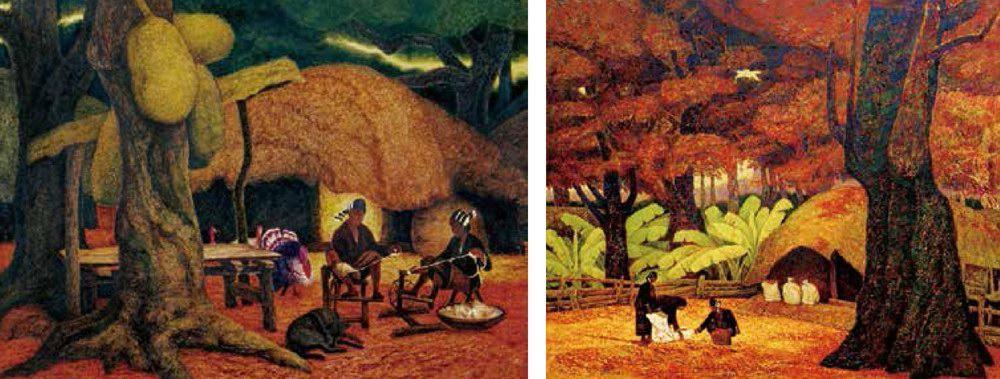

那些具有高强度风格特征的文学家和艺术家总是重组我们对某一事物的感知方式,或改变影响着我们的地域知识和景观,譬如梵高之于星空、向日葵;福克纳之于约克纳帕塔法镇;莫言之于高密东北乡;高更之于塔希提。不得不说,我们对这个孤悬海外的赤色岛屿一一海南岛的想象开始无法摆脱王锐了,只要你看过他的画。浓郁的色调、大胆的对比、厚重的笔触,近似块面处理的重红、金黄、土橙、亮绿色组合呈现出一个饱满金澄的世界。而红土、榕树、芭蕉、火鸡等动植物以及茅屋和大地色的黎族人物,这些重要的带有异域色彩的风物人情无疑构成了鲜明的地理景观,涌动着原始、神秘的激情而又淳朴温暖。

尽管从主题、色调到风格特质,乍看有几分让人联想到高更的塔希提,但王锐的《黎族家园红土地》系列画作还是强劲地介入了我们对海南风景的特殊而具体的体认中,而塔希提却始终只能作为一个遥远的参照。这不仅仅是因为地域风物的殊异,也不完全在于艺术家具体手法和细节处理的区别。一个很重要的原因或许在于艺术家与地方的纽带关系和意义的不同。作为一个旅居者,高更对“别处”塔希提首先构成的是一种无关利害的美学的关系。但是,任何风景地标对在地居住者却不仅仅是地理性的,还是传记性的、个人性的。“一个人对自己出生、成长的地方是一种伦理和道德的关系。这不仅意味着他必须接受这个地方的秩序、传统和伦理约束,也意味着他对地方性的事物拥有许多个人传记色彩的记忆”,某些空间秩序及其事物见证了个人快乐或痛苦的经历。随着岁月流逝或移居他处,伦理关系和道德体验也会变成审美经验。这是王锐和海南岛甚至可以具体到黎族村寨的关系。因此他所构建的《黎族家园》系列流动着依稀而温暖的个人性“初始风景”的气息。那种未成年时期的居住地景象,成为深深印刻在人内心深处的,富有召唤性的记忆风景和压倒性的审美趣味。

由此,如王锐自己所说,屡屡被那纯朴的乡野气息、神秘的黎家传说所吸引,被梦境和记忆所唤起,他对黎家人放牧、织锦、农事、嬉戏、射猎等日常生活情景进行了系列性的细致摹写,抒情的暖色调的采用,使画笔中的世界笼罩着祥蔼温馨的光线和童年的金色梦境,个人自我经验中糅合着对民族记忆的追溯冲动。但在震惊的视觉体验之外,真正使他感动和深深沉溺的是,王锐画作中高度本土化和民俗性元素,并没有妨碍召唤出观看者普遍的乡土情怀。对乡村的留恋执念、对田园诗的需求渴慕,是一份更大更久远的共同体记忆,近至“故乡”,远至初民社会的黄金时代;小则国族,大则人类。这种抒情话语一直纤弱而绵长地维系和治愈着工业时代以后四散流离的人类集体情感。

无论是记忆幻化还是画布重组,成为“风景”的故土或乡村既是一个真实的场所,又是一个幻象;是写实的记录,也可能是一个理想世界的象征形态。童年也好,初民也好,都是一去不返的“黄金时代”,拥有永不衰退的魅力。王锐笔下的海岛红土地配合其它夺目的大小色块,巧妙地转喻、合成着“黄金”感,给人带来巨大的感官愉悦和冲击力,真实的自然场景和地理特征经过部分抽象、概念化后具有了神话气质,并以戏剧化的方式呈现。在《黎族家园》系列中,大部分画在结构上有共同之处,蔽天连地的古树和茅舍,要么处于两侧,要么向内部弯曲半抱,作为取景框,强化了画面的剧场结构感。而通常位于画面中心的人物,其衣着则总会有一小点极其夺目的亮白色,或是腰带或是佩饰等,既确定了画面透视焦点,又很像是被打上了剧场的明亮光线,符合舞台灯光的最理想安排。这极像是记忆的巡回排演,是那些化为“意象”的人生或历史场景的重现。这些场景或许只是某个傍晚的一瞥,院落里老妇人的织锦,行走在村落里的牛车和农人,或某次喧闹的村落聚会,或是花树下温馨的姐妹,但如诗人艾略特所说,“这样的记忆会有象征的价值,但究竟象征着什么,我们无从知晓,因为它们代表了那种我们的目光不能透入的感情深处。”

或许,在我们的目光不能透入的感情深处,这也是追慕人类“黄金时代”的田园牧歌剧和英雄史诗剧的模拟。那些乡村生活的片段,是对平静和乐观的人类景象做出的永恒感人的表达和致敬。繁茂的森林庇护着世界,朴素的灵魂以诚实的劳动为骄傲,所有的快乐都来自于道德深处,灵魂涌出的喜悦清晰明朗。无论画家有意与否,透视法和框架式设计(以及部分对角线结构)的结合采用,给“风景”画面一一抑或世界一一创造出稳固永恒的秩序感。田园诗是破碎堕落的现代永不厌倦的神话。但这红土田园不仅仅只有牧歌,还是一幕幕英雄史诗剧,只不过主角是风景,是自然。在这些看似富有叙事性的画面中,恰恰是人物被大幅度缩小了尺度,小至没有面容的刻画。牧童、农夫等等,一切作为“人”的矜夸都剥落了,他们融为风景的一部分,甚至有时候,他们只是单纯作为一些形体、一些“物”从画的深处显现。更确切的说,在纯粹而伟大的自然剧场中,虽然有人的故事,但与这些叙事功能相比,那些比例过量尺寸过大的风景才是主角,它们赞颂着自然世界卓越的美丽和不凡的力量。尤其是那些经常占满了画面的、巨大又敦厚的、充满雕塑感的古榕树森林的构图组织和细致刻画,显示出画家的用心和智力上的控制力,它们的确有力地表现和传达着强烈的感情效果。自然世界不仅是一种装饰性的背景,更成为一种精神纯粹性的隐喻性比拟甚至直接显现,那是一种静穆的、一致的、纯净的精神,是神性,弥散在每一个自然事物上面,使世界普遍联系起来,成为一个整体。“万物有灵论”也好,道家所言“夫物芸芸,各复归其根,归根日静,静日复命”也好,总之,世界万物与人似乎都指向和连接着共同的深处,一切生长者的根,就连人的世界也将沉潜在万物的伟大的静息中,与任何生命存在一样担负着日夜的轮替、自然的规律。在这样静谧的、稳定的、持久的画面中,人的生活似乎享用了自然的持久性一一风景本身具有了叙事性,风景被赋予了英雄主义的高贵品质或伟大超越的宗教性。

当代西方两位重要的思想家A·麦金太尔和查尔斯·泰勒都格外强调现代自我认同与叙事的关系。人类生活具有一种自然的叙事结构,我们用叙述把握生活和理解自我。麦金太尔认为,叙事并不是诗人、戏剧家以及小说家反思事件的产物,也不是伪装物和修饰品。人总是通过叙事来记忆、希望、修改、批评、建构、闲聊、学习恨和爱。泰勒也说,一个人知道自己是谁.意味着要在道德伦理空间中确定方向,“要叙事性地理解我的生活,我成为什么的含义在故事中才能提供。”“我们依靠我们成为什么,依靠我们如何到达哪儿的叙说,来决定我们是什么。”通过这种一一将出生、生活与死亡作为叙事的开端、中间与结尾连接起来一一之叙事,“自我”才能被自己和他人所理解。某种程度上,可以在追寻“自我”的成长意义上,来理解艺术家王锐反复修改、浓墨重彩的“黎家印象”这一艺术阶段的心理冲动。对黎族村寨的描绘是王锐在青年时期最重要的艺术探索,也使他作为70后艺术家而较早成名,艺术个性及语言确立的同时,也是人生的稳步成熟。无论是对个人成长,还是作为艺术家的成长,“黎家印象”都是重要的见证和总结,富有意义。因此,便也不难理解,当记忆一次次被注入艺术编码中,当语言和技法越来越成熟,当成长的叙事逐渐清晰统一之后,个人的和艺术家的“自我”都渴望转变,需要新的叙述和生成。这带来了王锐近年来新的艺术尝试。

这是变化甚大的转型,似乎是一系列有意的悖反。“黎家印象”也常被称为“红土系列”,王锐新近探索性的风景创作则可称为“绿色系列”。以《春的脚步》、《绿音》、《穿过林子的风》等为典型代表,这些作品有意一洗过去擅长的浓艳热列的色彩搭配,而代之以精简的单色,同样不失视觉的冲击力,但画面更为清新纯净。虽然郁郁葱葱的绿色确乎是海南作为热带亚热带地区四季常青的植被特征,王锐青睐描绘的树木也确乎是海南常见植物,比如马尾松、桉树等,但这些凝注于一小片林、一棵树、一个池塘的单一袖珍“风景”显然完全褪去了明显的地域特征。不仅如此,王锐还清除掉了以往风景画面的支撑物要素、结构,以及可以引导支配观众视线的焦点;人事、社会从风景中彻底消失,没有了叙事情节;以往众多物象的大体积铺陈、精雕细刻被消弭;元素之间主题呼应共鸣式的营造转向了有限景物甚至是基本元素的写意练习,笔法着重点染,线条弱化,注重韵律,追求气韵相融的意境。可以说,在风景的体认和再现上,王锐从叙事走向了抒情。

在“绿色系列”中,艺术家的目的不再是展现令人印象深刻的震惊的景物,更注重表现的是观赏者所体验到的感觉。如果说,以往王锐倾心于有距离的、似乎是观剧式的、静止的、稳固的自然物质排列组合的风景概念,现在他则拉近了体认自然的亲密程度,将自然的体验转化成一种进程、一种持续变化着的有机体,而不是一种大尺度的景物。他聆听、理解、触摸、感受自然,捕捉自然能量的图案、韵律或形状,似乎是将一个人完全沉浸在瞬间的、偶然的场景中,不再是视觉的占有,也许甚至不再是风景,而是变成了光线、颜色、气味、声音、触觉体验的综合体一一“风景”蜕变成了生命的环境。描绘自然并不是为了复制那些物体,而是实现一个人的感觉。视觉让位于感觉,这多少像是在追随塞尚的提倡,“必须对不确定性做出见证”。因此,“绿色系列”中那些令人心醉的树木的描绘,弱化了具象勾勒,它们甚至被非物质化成了翻腾震颤的颜色存储单位。但这些纯粹恣肆的色彩晕染中,有浓有淡,有柔和的协调,形成了音乐般的旋律感,传达着作为生命过程的感觉。人将在静默的专注中失去自我,全部身心经历一场无声的净化和澄净,心凝形释,与万化冥合。

毫无疑问,“黎家印象”中最令人印象深刻的、频繁出现的巨型古榕树,其树干是如此有力,让人每每产生敬畏的信念。然而,与之相反的实验性“绿色系列”也不完全可以用优美来简单概括。按照英国美学家伯克的观点,造成人感官上崇高感的来源并非只有“异质性”的巨大力量。相反,隐晦、空虚、孤立、静默、消极的累积、匮乏的品质等,这些会扰乱人的视觉和听觉,压迫着任何确定形式的存在,也会带来崇高之感。以《春的脚步》为例,画面的均一质感和边界的模糊,朦胧弥漫的单色造成的虚空,某种反绘画的气质以及不完整性,正带有伯克所说的消极性和空缺的累积感,它们不是再现具体的物象,而是要呈现人难以表达的感觉事实。如同英国艺术史学家马尔科姆,安德鲁斯所说,这些无法形容、难以表达的风景特性,以及扰乱视觉的能力,并没有被先定在世界上的伟大奇观中。实际上,崇高在任何情况下都可能发生。朴素地讲,无论是黎家的榕树、厚重的红土,还是这些展现着充满自然能量、生命律动,瞬间捕捉的袖珍风景,王锐的“风景”总能迫使我们直接面对更加令人敬畏的自然形式,逾越狂妄的理性幻觉,用一种不可抵抗的力量把我们拽向世界和生命的深处。这是崇高感带来的净化功能,也是中国传统文化“天人合一”这种博大的宇宙观的文化积淀;是人与自然相契相合,参悟万物之道,力求深沉静默地与无限的自然浑然融化、体合为一的努力。这未尝不是风景油画中西交融的重要内容之一。

风景依赖人类主体给予它道德或精神上的意义,而人类主体需要风景来完善他的意义。从“黎家印象”到“绿色系列”,王锐的风景绘画主题和技法都发生了变化,但我们可能也无需用“蜕变”这种带有超越和进步意味的词汇来描述这种前后变化。人或艺术家的感受和情感总是在特定的经验环境中产生,经验的地理因素会为艺术家提供主题和修辞方式,但更重要的是,地方的特性对艺术家的自我建构、主体意识发生着形塑作用。热带海岛独特突出,甚至是压迫性存在的自然风貌,必然给生存于此的人或艺术家带来对“自然”特别的精神体验和感受力度。描绘风景的笔法可以变化,但对自然的凝视、敬畏、参悟却是王锐作为艺术家精神上的连续性特征。只不过,就像气候会改变环境,时间会改变地貌,人生经验的变化、思想的探索、精神内化风景的变迁,当然也会改变艺术家画笔对世界的呈现。虽然“绿色系列”的艺术探索还未成熟,但仅从审美感受而言,这些画作连续起来,非常像天才钢琴家古尔德对巴赫平衡律的演绎。他删繁就简,关掉了巴赫音乐中的宗教成分和思想,打开了原音乐的纯粹和清晰,回到了本原的巴赫。巴赫原本复杂缜密的音乐织体经过古尔德条分缕析的演绎,仿佛被赋予了清晰可感的形状,他所弹奏的巴赫展现出不仅能听,也能观看和触及的迷人特质。这是艺术家对我们的馈赠,也是我们对王锐的美好祝愿和期许。