全球贸易发展的趋势与特点

2016-05-30林建勇洪俊杰

林建勇 洪俊杰

摘要:后金融危机时代,全球贸易增速放缓,并于2015年出现萎缩。于此同时,我国贸易也于2015年出现了萎缩。文章首先简要分析了全球贸易发展的趋势和特点,紧接着分析认为当前全球贸易发展停滞既为周期性因素造成,也有结构性因素的原因,如全球价值链收缩、缺乏类似中国新大国出现、新技术尚在孕育、区域贸易协定“意大利面条效应”等。最后,根据前面的特点及原因分析提出我国应对当前全球贸易发展停滞的外贸策略。2008年全球金融危机爆发后,世界经济出现明显下滑,全球贸易也随之出现了增速放缓的现象。特别是2015年全球贸易增长滞缓更加明显,甚至出现了萎缩。根据联合国贸发会公布数据显示,2015年全球贸易出口值下降幅度接近11.6%,这是继2009年之后再次出现下降。在全球化程度日益加深的今天,我国与全球经济联系紧密,全球贸易的持续低迷也给我国外贸带来了影响。据海关总署公布数据显示,2015年我国货物贸易进出口总值为24.59万亿元人民币,比2014年下降7%,其中出口14.14万亿元,下降1.8%;进口10.45万亿元,下降13.2%。由此可见,当前我国外贸面临着严峻的国内国际形势。“十三五”规划(2016-2020年)指出“必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势,奉行互利共赢的开放战略,坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技引智并举,发展更高层次的开放型经济”。因此,深入分析和把握当前全球贸易的发展趋势与特点,理清现阶段全球贸易发展滞缓的原因,从而提出应对全球贸易放缓的策略,对于我国在国内外形势严峻的“十三五”期间实现外贸稳定增长和发展更高层次的开放型经济具有重要的参考意义。

关键词:全球贸易;滞缓;服务贸易;经贸规则

一、 全球贸易的发展趋势与特点

自二战结束以来,世界经济向着体系化、制度化发展,推动了国际贸易以前所未有的速度快速增长,全球货物贸易出口额由1949年的586亿美元增长到2015年的16万亿美元。综观战后以来全球贸易的发展变化,主要呈现出以下发展趋势与特点。

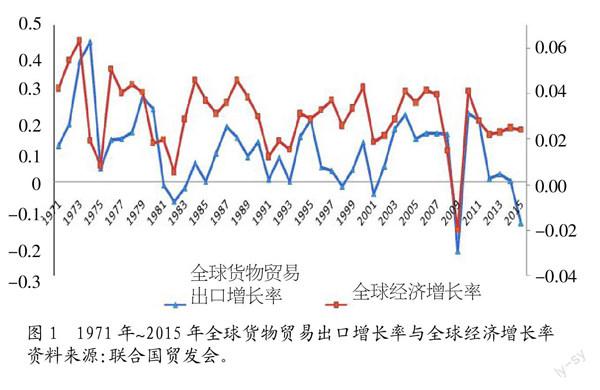

1. 全球贸易发展具有一定的周期性。根据熊彼特以“创新理论”为依据提出的著名理论--经济周期循环理论(又名商业周期循环论),经济总体活动运行要经历繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段,这四个阶段循环一次,即为一个经济周期。世界经济的快速发展将导致一个国家对他国资源与产品需求的增加,从而扩大进口;而该国扩大的进口对应他国增加的出口。经济增长最终促进国家间贸易规模的扩大,因此经济发展与国际贸易之间相互联系。经济周期的存在也使得国际贸易具有一定的周期性。如图1虽然由于厂家预期等因素的影响,个别年份的全球贸易增长与全球经济增长之间存在着滞后或者提前(如1974年),全球货物贸易出口增长与全球经济增长走势大体上保持着一致性,全球贸易在发展过程中重复着扩展与收缩,具有一定的周期性。

2. 服务贸易日益成为全球贸易新的增长点。随着货物贸易的发展,服务贸易逐渐独立出来,成为国际贸易的重要组成部分。与传统货物贸易相比,服务贸易主要包括保险、金融、旅游、运输、通讯、计算机和信息服务、专有权利使用费和特许费以及承接服务外包等服务需求领域。20世纪80年以来,受益于各国对服务领域的陆续放开,服务贸易快速发展。服务贸易占全球贸易比重由1980年的16.6%上升到2015年的22.4%。后金融危机以来,世界经济格局深入调整,各个国家经济低迷,需求减弱,以加工贸易为主的傳统货物贸易受到冲击明显。在世界各国深化产业结构、经济结构调整的驱动下,全球贸易逐渐向以金融服务、文化教育等为主的服务贸易转变。2013年到2015年全球服务贸易与货物贸易增长率分别为5.5%、6.3%、-5.4%和2.5%、0.3%、-13.3%。

3. 发展中国家在全球贸易中的地位和重要性日益提高。二战后,由于经济建设依赖的技术、基础设施、资金、制度等方面的先天不足,发展中国家经济发展远落后于发达国家,贸易规模明显不及发达国家。二十世纪八九十年代,科学技术迅速发展,世界生产力得到飞速发展。在跨国公司的主导下,国际产业链由水平分工向垂直分工转变。发展中国家依靠自然资源、劳动力成本等方面的优势,承接发达国家跨国公司投资设厂等不同方式,参与到全球价值链中来,进行产品的生产、制造与组装等。通过参与到全球价值链中,发展中国家的对外贸易规模取得了长足进步。数据显示,发展中经济体占全球贸易的份额由1980年的28%增长到2015年的45%。在发展中国家地位提升的同时,全球贸易模式结构也由南北贸易、北北贸易的双环结构逐渐转变为南北贸易、北北贸易和南南贸易并重的三环结构①。1995年时,南南贸易、南北贸易、北北贸易占全球贸易的比重分别为12%、37%和51%,到了2014年,这一数据则分别为26%、39%和35%。未来,随着一带一路、亚投行等项目的推进,发展中国家之间经济将更加密切,全球贸易模式的三环结构将成为新常态。

4. 全球贸易区域化、集团化。1947年关税及贸易总协定(简称“关贸总协定”,GATT)的签署标志着国际自由贸易体制的确立。在GATT的推动下,战后全球贸易得到了快速发展。随着经济全球化的不断深入,各个国家之间经济依赖程度不断增强,区域内多个国家或地区联合起来统一成员内部的外贸政策,从而消除成员之间的贸易壁垒,诸如欧盟、亚太贸易协定、北美自由贸易协定(NAFTA)等双边、多边自由贸易协定应运而生。2008年全球金融危机之后,世界贸易组织框架下的多边自由贸易体系举步维艰,国家之间的区域自由贸易协定谈判成为了各个国家的重要对外贸易政策之一,区域贸易协定遍地开花,规模逐渐扩大。WTO数据显示,截至2016年2月1日,总共有625项RTAs在GATT/WTO登记备案,其中267项处于实施阶段。

二、 当前全球贸易发展停滞的原因分析

2008年金融危机爆发,冲击了世界各国的经济,全球贸易增长出现明显下滑。当前全球贸易发展停滞,甚至出现萎缩,一方面是周期性因素造成的结果,另一方面也是结构性因素使然。

1. 发达国家推进“再工业化”,全球价值链收缩。20世纪80年代末以来,随着信息技术进步以及运输能力的提升,国际合作成本大大降低,发达国家跨国公司将企业价值链延伸到全球,在全球布局以寻求企业利益最大化,从而形成全球价值链。此时经历“去工业化”的发达国家将国内诸如汽车、钢铁等制造业向中国等具有劳动力、土地成本优势的发展中国家转移,制造业占发达国家比重降低,发达国家更多地依赖金融业为主的虚拟经济。2008年全球金融危机之后,发达国家经济遭遇了沉重打击,经济增速放缓。为了应对“去工业化”带来的经济结构不平衡,提振国内经济,美国等发达国家纷纷推出“再工业化”,进行经济结构调整和产业变革,引导制造业回归国内。随着美欧等发达国家“再工业化”进程的推进,制造业产业链面临重构,国际产业分工进一步调整,全球价值链收缩,从而导致全球贸易减少。

2. 中国经济增长放缓,未有他国接棒引领全球贸易发展。改革开放以来,特别是2001年中国加入世界贸易组织之后,凭借廉价的劳动力、土地价格,中国大量承接发达国家转移的制造业,充当起“世界工厂”。中国“世界工厂”式的经济使中国在过去二十多年内实现了经济和外贸的腾飞,2009年我国成为全球第一大出口国,2013年成为全球第一贸易大国。我国经济的飞速发展带来了商品和原材料需求的快速增加,促进了全球贸易规模的扩大,这也使得全球不少国家对中国工厂经济愈发依赖,诸如日本、韩国对中国的工厂经济依存度2013年达到0.30左右②。而近些年来,中国经济增长逐步放缓,对于商品和原材料的需求下降,同时为实现经济转型,国家更加重视发挥内需对经济的拉动作用,外贸的重视程度有所减弱,受此影响,全球贸易增长乏力。

3. 新技术还在孕育,已有技术边际效应减弱。李嘉图的比较优势理论说明,各个国家之间技术的差异是国际贸易产生的基础。20世纪40、50年代开始的第三次科技革命浪潮加剧了发达国家之间、发达国家与发展中国家、发展中国家之间在各个行业生产力的不平衡,这也创造了国家之间的贸易需求。20世纪80年代,以电子计算机、信息网络为代表的信息技术迅速发展,为生产要素在国际范围内的配置与管理提供了优良条件。交通技术、通讯技术的进步降低了国际间生产合作的成本与障碍,从而进一步推动了国际贸易的爆发式发展。金融危机之后,各国产业结构的调整与升级对生产力提出了新的要求。虽然世界主要国家在大力发展新一代互联网、生物技术、新能源等新技术,但是这些正处于孕育期的新技术还无法像原子能技术、信息技术那样带来产业结构的深刻调整和贸易条件的便利化,因此当前国际贸易徘徊不前。

4. 区域贸易协定遍地开花,“意大利面条”效应凸显。金融危机之后,以美国主导的TPP和TTIP为代表的区域贸易协定遍地开花。这些区域贸易协定的签署和实际运作,一定程度上为世界贸易的自由化和区域内贸易的发展做出了贡献。但是过多的区域贸易协定造成了贸易协定成员国与非成员国之间的歧视和贸易转移,特别是在发达国家主导的高标准区域贸易协定谈判中,发展中国家往往处于被动的地位。这些区域贸易协定高标准产生的排他性,也使不少发展中国家被排斥在外。另外,由于各个区域协定诸如原产地规则等标准规定有所不同,如果一个国家同时参与几个区域贸易协定,那么该国的企业在出口时将面临复杂的协定标准,从而增加该国企业出口的成本和不确定,区域贸易协定的“意大利面条”现象一定程度上妨碍了国家间的贸易。

三、 我国应对当前全球贸易发展停滞的外贸策略

展望未来,由于发达国家經济复苏进程艰难而缓慢,新兴国家经济增长放缓,全球贸易仍将可能保持低速增长。面对当前的国际贸易形势,如何调整我国的外贸策略,引导我国的优势企业走出去,构建我国主导的全球价值链,进一步促进我国国内产业结构升级,提高我国的开放水平,对于我国外贸的持续健康增长具有重要的现实意义。

1. 以优势行业的重点企业为核心,构建我国主导的全球价值链。近些年来,中国高铁、中国核电已然成为我国国家领导人出访时随身携带的“中国名片”。相比与世界其他国家,我国在高铁、核电、施工建设等多个领域不仅具有一定的技术优势,而且在工程造价、设备成本等成本方面优势也很明显,我国在这些行业处于绝对的优势地位。面对新一轮对外开放,我国可以这些优势行业的重点企业为核心,延长其产业价值链,从单纯的最终品设备输出转变为设计、研发、营销、服务综合输出。在一带一路战略背景下,通过加强与一带一路建设沿线国家产能合作,推动我国优势行业的综合输出,从而构建我国主导的以这些行业为核心的全球价值链。

2. 利用外部压力倒逼国内企业改革,实现“中国制造”到“中国创造”的转变。当前我国面临的国内外外贸形势日趋严峻,一方面随着我国人口红利的逐渐消失,建立在低成本劳动力基础上的“中国制造”时代渐渐过去;另一方面我国还要面对发达国家再工业化带来的产业竞争和国际新规则在技术、环保等方面的高标准给我国企业带来的挑战。经济与外贸增长步入新常态阶段的中国此时应利用国内外压力倒逼国内企业改革,使我国企业加强自主创新意识,进行包括技术创新、制度创新和管理创新等方面的科技创新。通过科技创新提升我国企业的劳动生产率和国际竞争力,打造国产品牌,最终实现国际市场上“中国制造”到“中国创造”的转变。

3. 逐步实施“负面清单”管理模式,以开放促进我国服务贸易发展。后金融危机时代,服务贸易将成为我国新常态下经济增长的新引擎。因此,我国应以现有的上海、福建、广东、天津四大自由贸易试验区为平台,在试验区内积极探索进一步扩大服务业对外开放的举措,特别是建立适合我国服务业开放和投资准入的“负面清单”,使各项入单有据,实行动态审核,从而进一步降低金融、教育、文化等服务业领域的外资准入限制。在自由贸易试验区服务业开放试点的基础上,在全国范围内逐步复制并推广,最终全面推行“负面清单”管理模式。通过实施“负面清单”管理模式,提高我国服务业竞争力,促进我国服务贸易的发展。

4. 把握国际经贸规则新动向,积极参与并引领国际贸易投资新规则的制定。面对当前区域贸易协定遍地开花的国际形势,首先我国应深入分析当前国际新规则的高标准可能给我国带来的影响,把握这些高标准在我国与他国的双边、多边贸易协定谈判中的可适用性,完善我国的传统的贸易理念,使国际新规则的溢出效应促进我国外贸的发展。其次,主动加强与美国、欧盟、日本等发达国家的双边、多边贸易协定谈判,积极推进中美BIT、中欧BIT的制定,使我国不被孤立世界贸易之外。最后,我国应积极参与并引领国际经贸投资规则谈判,加强主动设置和推广议题的能力,联合发展中国家提出兼顾包括中国在内的其他发展中国家利益的议题,使得新规则重构能兼顾发达国家和发展中国家的利益。

注释:

①南指发展中经济体,北指发达经济体。

②用X和Y表示不同的经济体,X对Y的工厂经济依存度此为零部件贸易依存度,计算公式如下:X对Y的零部件贸易依存度=X与Y的零部件贸易量/X与世界的零部件贸易量。

参考文献:

[1] 邓世专,林桂军.亚洲经济体工厂依存度及其与出口及GDP关系分析[J].国际商务:对外经济贸易大学学报, 2015,(5):5-13.

[2] 盛斌,陈帅.全球价值链如何改变了贸易政策:对产业升级的影响和启示[J].国际经济评论,2015,(1):85-97.

[3] 盛垒,洪娜.美国“再工业化”进展及对中国的影响[J].世界经济研究,2014,(7):80-86.

[4] 王跃生,马相东.全球经济“双循环”与“新南南合作”[J].国际经济评论,2014,(2):61-80.

[5] 熊彼特.经济周期循环论[M].长安:中国长安出版社,2009.

[6] 张亚斌,范子杰.国际贸易格局分化与国际贸易秩序演变[J].世界经济与政治,2015,(3):30-46.

[7] 蒋永宏.美国新贸易保护主义对其国内经济的影响研究[D].沈阳:辽宁大学学位论文,2013.

[8] 易瑾超.中国对外贸易的可持续发展研究[D].武汉:武汉大学学位论文,2005.

[9] 王跃生,马相东.全球经济“双循环”与“新南南合作”[J].国际经济评论,2014,(2).

[10] 盛斌,陈帅.全球价值链如何改变了贸易政策:对产业升级的影响和启示[J].国际经济评论,2015,(1).

[11] 王跃生.中国经济新常态的国际经济条件[J].中国高校社会科学,2015,(3).

[12] 王跃生,陶涛.世界经济结构、全球经济“双循环”与中国经济转型[J].新视野,2014,(1).

基金项目:国家社会科学基金重点项目“引进外资和对外投资两大开放战略的协调机制与对策研究”(项目号:15AZD008);国家自然科学基金应急项目“新常态下中国企业对外投资的理论创新与政策研究”(项目号:71541001)。

作者简介:洪俊杰(1976-),男,汉族,安徽省黄山市人,对外经济贸易大学国际经济贸易学院院长、教授、博士生导师,研究方向为跨国公司与对外直接投资、宏观管理与政策;林建勇(1991-),男,汉族,福建省莆田市人,对外经济贸易大学国际经济贸易学院博士生,研究方向為跨国公司与对外直接投资。

收稿日期:2016-08-21。