四川大竹县黄城寨遗址调查纪略

2016-05-30符永利景俊鑫

符永利 景俊鑫

摘 要:黄城寨始建于南宋,是当时巴蜀地区宋军抗击蒙古的重要军事堡垒之一。其所在地形险峻,城内布局紧凑,目前仍遗留有城门、城墙、天池、旧宅、街巷等遗迹,不仅具有重要的历史、军事及建筑等多方面研究价值,而且对开发利用亦具有不可忽视的现实意义。

关键词:黄城寨;宋蒙战争;荣城

中图分类号:K876.3 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2016)10-0033-03

一、地理位置

黄城寨位于四川省大竹县,西北距大竹县城约五十公里,地跨天城乡、高明乡(又叫高滩乡)、童家乡①三地,寨子绝大部分主要位于童家乡印盒村,地理坐标为30°32'N,107°18'E(图1)。此地属丘陵地段,平均海拔约450米,地形垂直高差较大,黄城寨便挺拔于三山两槽的铜锣山和明月山之间,高兀突出,四面悬崖绝壁高十多米,寨墙立于岩石之上,深沟高垒,易守难攻。寨上平坦宽敞,面积约十万平方米,土壤较为肥沃,适合安营扎寨。

凭借黄城寨特殊的地形和寨上优越的条件,在周围数十公里范围内,虽有众多寨子[1],如高坪寨、②天星寨③等,但黄城寨实属第一,诚如《大竹县志》所云:“人作大寨于上,保其中者万余家,东山诸寨以黄城为冠。”

二、遗存状况

黄城寨在长期的发展过程中,各时期的居民以及驻扎的军队对城寨进行过大量的建设,虽在后来遭到了较多破坏,但目前保存下来的遗存仍有不少,整个寨子有统一规划,道路全部由规则的青石板铺成,不过有的路基现已被改造为水泥路。下面笔者结合实际田野考察,将分寨门及寨墙遗迹、宗教遗迹和建筑遗址三个类别,对黄城寨现存具有代表性的遗存予以介绍。

(一)寨门及寨墙遗迹

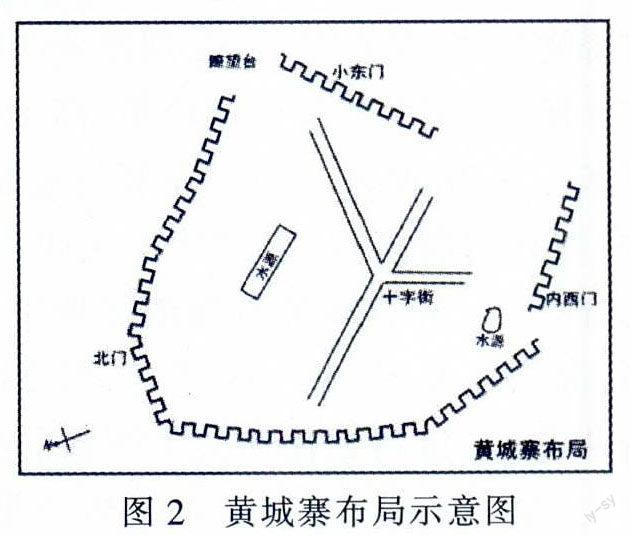

据调查,黄城寨原有小东门、北门、内西门、外西门、南门及东门等6座城门,除了小东门、北门、内西门之外,余均垮塌不存。在城门附近往往会残留一些城墙遗迹,以小东门两侧遗留最多。

1.小东门

小东门位于寨子东侧偏南,海拔457米。门顶总高度268厘米,宽173厘米;单拱门道,方向为东偏南21°,门拱高230厘米,宽160厘米,厚(进深)165厘米。寨门两侧各有一段城墙,左城墙长610厘米,右城墙长645厘米。典型城门砖中,最大一块长105、宽30、厚21厘米;最小一块长40厘米,宽34厘米,厚度無法测量;典型城墙石中,位于右城墙中的一块长102厘米,宽30厘米。寨门门栓遗迹尚存,长135厘米,宽13厘米。寨门外有多级石台阶。

2.北门

北门位于寨子北侧偏西处,海拔474米。门顶总高342厘米,方向为北偏西45°,单拱形门洞,拱高298厘米,宽194厘米,深145厘米。半圆形门楣下横砌一长条形石砖,下面左右分立二方柱,形成长方形门框,柱头饰楔形砖作为雀替,门框宽156厘米,高189厘米,门框上刻有“毛主席万岁”五个字,风化较为严重。典型城门石中,较大一块长86、宽34、厚33厘米,较小一块长38、宽35、厚30厘米。

3.西门

西门有两道,内西门的地理坐标为30°32' 16.51"N,107°18'33.46"E,海拔457米,方向为西偏东44°,保存完好,但绝大部分已被土掩,仅露出门的拱顶部分,现为路的一段。位于内西门旁边的外西门现已垮塌,遗迹不存。

(二)宗教遗存

1.观音祠

沿小东门寨门外台阶折形下行20余米有观音祠一座,海拔438米,朝向为东偏北11°。大门为四柱三开间牌楼形式,条石垒成,总高度467厘米,总宽度为379厘米。正中门洞为盝形顶,高161厘米,宽131厘米,深38厘米,门洞顶部距地面243厘米,门洞左右有门联,左联为:“放大光明白衣示現莊嚴相”;右联为:“救苦救難紅塵消除衆生厄”。内室为平顶,高284厘米,宽168厘米,深285厘米,内有左右两龛,右龛内无任何文字图像,左龛为一观音石窟,二龛左右刻有门联,左联为:“足踏莲花千眼現”;右联为:“手执杨柳一支□”。门洞上方砌一长方形浅龛,内刻“觀音祠”三个楷体大字,四周浮雕有双龙盘绕,浅龛口部外壁两侧浮雕二身立像,头着长翅乌纱帽,宽袖长袍,双足着靴,立于束腰云纹座上。左像已被水泥覆盖,细部不清,右像头部亦被覆盖,双手握持腰带。

2.上寺庵

位于西门附近,为佛教寺院。据当地村民介绍,上寺庵原为黄城高小校所在地,后改建为上寺庵,当时香火鼎盛,信徒众多。20世纪60年代被拆毁,庵内文物流失。现上寺庵遗址已被泥土掩埋。

池塘和水井是城寨中为居民提供基本生活保障的重要生活设施。上寺庵对面原有池塘两口,常年蓄水,现其中一口完全被掩埋,另一口已有一半被掩埋。此外,池塘旁边凿有水井一口,以解决上寺庵的吃水问题。

(三)建筑遗址

1.沈氏大院

由于文字记载的缺失,沈氏具体姓名已无法得知,但沈氏的房屋仍屹立于黄城寨,并且保存十分完好,现嵌门牌为:“童家乡印盒村十二组33号”。沈氏大院为三合院形式,轻薄的小瓦屋面,抬梁式为主的屋架结构,竹编泥墙,直棂小窗,地基较高,全用石砖砌成,靠外的侧墙高出屋面,既可遮挡视线,又可发挥防火的功能,体现了川北民居的独有特色。

2.徐家营地

徐兴浩所住旧宅现已无法知道具体位置,但他家的营地和观景台仍可确定位置。民国年间,徐家的营地有重兵驻守,这里从山的主体中远远伸出,三面临崖,地势独高,视野开阔,可以起到很好的瞭望观敌的作用,同时也是游览赏景的最佳去处。

3.江仲西故居

江仲西无疑是黄城寨现代史上最为著名的历史人物。民国时期,无论在黄城寨的政治还是经济上,他均扮演着重要角色,用其宝贵生命在中国革命史上留下了浓墨重彩的一笔。江仲西故居位于黄城寨内,地理坐标为32°32'35.27"N,107°18'47.80"E,海拔494米。为三合院形式,青砖黛瓦,一派当地民居风格。奇特的是其排水系统的安置,整个建筑转角处有防水设施将雨水挡在屋檐外,房外大坝和堡坎,堡坎由众多形状划一、纹路清晰的石头砌成的堡坎。据当地村民介绍,这一堡坎在以前作为朝拜台,但现已被作为水泥路的路基,至今仍很牢固坚实。朝拜台下边有水井一口,当是江家的生活取水处。

4.陈知己旧宅

陈知己房屋建筑是目前黄城寨现存民国年间保存最完好的建筑之一。屋顶轻薄,挑檐伸出很长,下承方石立柱,檐下空间较大,适应了南方多雨、潮湿的气候特征。石材均取于当地,便于就地加工和搬用。房前有一小型院坝,坝周围有一圈石栏栅,现已局部垮塌。屋后有枯井一口,已被杂草覆盖。

5.十字街

十字街是黄城寨的中心,也是民国年间黄城寨最为繁华的交易场所和休闲娱乐场所,街道宽度将近10米,现有宽度仍可达六七米。街道多处有青石板小路与街中心相通,街巷众多,纵横交错,便于人流交通。据县志所载,当年的十字街,随着季节变换,所交易的商品也随之发生改变,商贸活跃,呈现出一片繁华的景象。

6.另外,寨上还有庞德龙、冷国柱房屋旧址以及其他不可考的遗存,鉴于资料有限,此处无法作过多描述。

三、保护现状

根据调查,黄城寨目前的保护状况,从整体层面上讲,可以说是自生自灭,保护规划滞后,处境尴尬,现状堪忧。黄城寨共有6个寨门,其中小东门、北门现存,西门虽保存完好但绝大部分已被泥土掩埋,外西门、南门、滴水门均已垮塌,由于上山修路,不少城门遗迹均被人为蓄意破坏。寨墙还保留有一部分,但多为残垣断壁。寨内的民国建筑,虽然有一部分保存下来,但绝大部分已经垮塌,有的房屋现仅剩基址存在,有的房屋连基址都已被破坏殆尽。总之,随着城乡基础设施的建设加快,黄城寨的遗存正处于岌岌可危的状态。

四、价值分析

(一)历史人文价值

黄城寨向我们透露出古代人民生活、生产、战争等众多场景的相关信息。从现有资料出发,就黄城寨而言,笔者可以概括出以下一些方面的价值。

首先,黄城寨始建于南宋,可以说年代久远,时代各异,所蕴含的历史信息极为丰富;

其次,黄城寨是宋蒙对峙的堡垒,在扼守渠江流域,阻止蒙古军队南下,延缓南宋国祚方面,起到了重要的历史作用;

再次,從黄城寨现存遗迹来看,数量丰富且种类多样,研究价值高。如寨门、寨墙仍保留了清代的原状,街巷布局依稀可辨,民国建筑众多且分布比较集中,个别地方还发现有石刻文字,另外还有水塘、水井、营地、朝拜台、道路、石窟等遗迹,以上均属物质文化遗产。同时,黄城寨还保存有不少非物质文化遗产,如当地村民代代相传的关于白莲教起义、部分历史人物的一些传说故事,以及数百年形成的特有的民俗活动等。这些珍贵遗产都是我们进行历史、民俗等研究的重要的第一手资料。

(二)建筑价值

黄城寨的选址、布局较为精巧,寨墙多沿悬崖绝壁的岩石修建,大量使用条石,石头硬度大,形状规则,寨门设计为圆拱顶,有的还有门框。寨内的民国建筑设计样式多样化,有的建筑还有封火墙和院内防水墙。因此,从整体上看,黄城寨的建筑具有综合性,同当地的地理环境、经济、政治等息息相关,对于我们了解本地的建筑文化具有十分重要的意义,同时对于城市规划和新农村建设也具有重要的借鉴作用。

(三)军事价值

黄城寨发挥其防御性作用很明显,在不断重建和修缮下,黄城寨逐渐形成了一个能够抵御强大进攻力量的综合防御体系,它不仅能够发挥防御作用,同时,居高临下的特殊位置也有利于进行进攻,从微观场面看,这对于黄城寨本身的安宁起到了决定性的作用,从整个战争史的发展来看,黄城寨的军事防御是巴蜀地区人民抵御敌军的一部分,在抵御蒙古军的进攻中,黄城寨同其他城寨一样浴血奋战,因此,黄城寨的军事价值是不可估量的。

五、结语

对于黄城寨,此前已有人进行过几次调查,但未见重要的研究成果,仅有一些调查人员的随笔资料。从前人的资料中我们可以了解到黄城寨一些基本情况,诸如位置、功能、现存寨墙状况等,但未能准确获取现存相关遗迹的具体数据,更只字未提寨内现存的一些民国建筑,这对于我们了解整个城寨相关情况和系统掌握巴蜀地区城寨情况是远远不够的。为此,笔者进行了较为详细的实地调查,并查阅了相关文献资料,以便于补充缺失、纠正谬讹,为系统深入的探究奠定基础。本文就是在此次调查的基础上完成的。并且在笔者撰写该文过程中发现,历代以来,与黄城寨相关的名人传说众多,这方面的内容应当引起研究者的注意。当前黄城寨保护状况不容乐观,这需要政府、民众共同努力,由政府主导,加强基础研究,扩大宣传,增强保护意识,在此基础上方可谈及下一步的开发利用问题。由于笔者专业水平有限,在此仅是抛出问题,更深入的研究还需要不同学科的学者来一道完成。

注 释:

①童家乡位于大竹县南偏东,川东铜锣山中段山麓,距离县城40多公里。据《达州志》卷二建置志记载:“童家场,县东八十里地,在群山环绕中。”童家乡历史悠久,达州古代科举考试之冠的清朝探花江国霖便出生于此地。位于童家乡的印盒村也是省级文明村,黄城寨便位于此.

②据《大竹县志》卷六“山川志”记载:“高坪寨,县南八十里,近邻水,界与姚家岩相连,寨中多造夏布琢帐,远商当聚集于此.”

③据《大竹县志》卷六“山川志”记载:“天星寨,县东九十里.”

参考文献:

〔1〕高大伦.中国文物地图集·四川分册[Z].北京:文物出版社,2009.

(责任编辑 赛汉其其格)