杰夫·沃尔来了

2016-05-30姚瑶

姚瑶

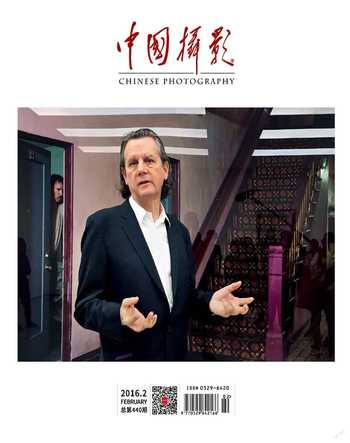

地铁到中环,从干诺道中出口上来,街面上找不到一个路牌,无法辨别门牌号。此时,距离杰夫·沃尔在香港白立方画廊的亲自导览还有8分钟。围着路口电梯转了一圈,判定方向后,朝着西边大步流星走起来。50号,白立方在一座大厦的底层和一层,简简单单的white cube,像一个暗号。一个真正的白立方体,三幅彩色的大型作品分别占据一面墙。上楼,白色的楼梯,衔接另一个白立方。此时已经聚集了一些香港和国际媒体的记者,大家静候沃尔的出场。2分钟后,他一袭合身的西装出现在大家面前,灰白的头发服帖地梳到脑后。他就这样娓娓道来,清晰、平缓,引人入胜。

这是杰夫·沃尔(Jeff Wall)首次在香港及亚洲的个人展览,展览题名便是他的名字“Jeff Wall”,简单而又极具召唤力。他带着过去18个月以来的全新作品从加拿大温哥华来到了中国香港中环白立方画廊(White Cube Gallery),并在开幕当天亲自导览。

白立方画廊是英国首屈一指的当代艺术机构,因代理如德国表现主义大师乔治·巴塞利兹、当代艺术明星达明·赫斯特、天价摄影的缔造者安德烈亚斯·古尔斯基、中国当代艺术先驱张洹等而名声大噪,在欧洲颇具影响力。2003年,白立方将脚步迈向亚洲,在中国香港开设了这间伦敦以外的首家分号。杰夫·沃尔在香港白立方举办个人展览之前,他的作品也多次在白立方位于伦敦的空间展出。

杰夫·沃尔将画廊一层的三联画《楼梯与两个房间》作为开篇,画面中铺开来的浓烈的紫色也是该层最吸引视线的所在。我想这并不是巧合:杰夫·沃尔笔挺的深灰色西装右边口袋斜拉一抹紫色的装饰,正与三联画的紫色相呼应。

杰夫·沃尔,当代重量级的影像艺术家,他的创作手法影响了众多摄影创作者。

早期,杰夫·沃尔的作品频繁挪用艺术史的经典画面,如首次采用灯箱展示的成名作《被破坏的房间》(Destroyed Room, 1978),挪用了法国画家欧仁·德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)的《萨丹纳帕勒斯之死》(The Death of Sardanapalus, 1827)的画面,《致女性图》(Picture for Women, 1979)中的视线关系源自马奈(Edouard Manet)名作《吧台侍女》(A Bar at the Folies Bergère, 1882)—一个当代的版本;又如《疾风》(A SuddenGust of Wind, 1993)再现了葛饰北斋的木刻画。杰夫·沃尔的画面也直接地反映当代社会的各种议题,涉及性别、种族等社会学的维度,不绕过贫穷、暴力、民族争端等矛盾。

新作所呈现的这些时刻,并非如早期作品来源于艺术史上经典的画作,议题性也有所减弱,在我看来,是从宏观、具象的层面,转向更个体的、感受性的主题,比如都市生活的孤独、困惑、荒谬、痛苦。同时,杰夫·沃尔的作品(仍)旨在探索摄影的本质,以及摄影表现瞬间的可能性。“我(们)仍在专研摄影是什么。(We are still learning what is photography.)” 杰夫·沃尔在导览中谈到一幅作品时,如此说道,引人反思。

画廊一层这幅在印度完成的三联图《楼梯与两个房间》,在我看来,凝结了整个展览所有8组作品的创作手法,即不仅是关心摄影的人士所熟悉的“摆布”与“搬演”的手法,竟然还融合了某些新纪实摄影的取向,以此不断地试探纪实与摆拍的界线。左幅画面中的盲人确凿地住在公寓中,沃尔发现他经常将门微微打开,用耳朵倾听楼道里的动静—画面中,他也正是如此行为。有一天,盲人主动提议要出现在沃尔的照片里,沃尔同意了。于是本来应该展开的两个房间只剩下了右幅:一位穿着睡袍的中年男子躺在床边。沃尔调整拍摄计划所展现的“随性”让人吃惊。“我拍摄的是正在发生的事情。”杰夫·沃尔说道,“我并没有创造一个什么场景,画面中的人物原本就在做这件事情。”

往往,他沿袭一贯的电影摄影(cinemagraphy)的创作手法和制作流程,将目睹的一个场景在工作室或者特定地点重新恢复以接近记忆中的理想画面,找来身形近似的演员扮演其中的人物。画廊一层的作品如《画面具的人》或《更衣室》,正属于这种类型,但“摆布”和“扮演”的程度又不近相同:杰夫·沃尔曾在街角目睹这般场景,一个年轻人正对着街边的玻璃落地窗添画自己的面具,他十分着迷于这一刻,于是找来相似身型的人、选址相似的街景,重新演绎了这一幕;而后者,这一幕是在沃尔的工作室内完全重新搭建起来的场景。2015最新拍摄的作品《倾听者》则是从新闻报道中的人质事件获取灵感,以颇为纪实的手法重新拍摄了这一残酷的场景。

杰夫·沃尔强调:“我并没有指使他人做什么事情,我只不过再现了某些场景,而画面中的人正在做这些事情,比如工作着,而不是‘表演。但我又是自由的,我可以改变画面中的颜色组合、人物穿着,创造我自己的视觉画面。我的作品并不是那种舞台场景,幕布拉开、灯光聚焦那种,而是正在发生的。我更愿意形容为一种‘合作,我告知被拍摄者我在拍摄他们。”

同时,在画廊底层,一幅《拉古萨附近的山坡》中,湛蓝的天空,太阳照射着石坡发出明晃晃的白光,细看,还有几只山羊在吃草。杰夫·沃尔坦言想通过这幅“非典型”的作品“愉悦观者”,似乎以此展示自己的另一面,有意打破大家对他的刻板印象:他在这幅作品中完全抛却了场面调度,用15分钟完成了拍摄。他反问道:“这简直就是新纪实摄影,不是吗?”确实,底层的三幅作品均围绕风景,颇具新纪实摄影的风格,甚至可以与一层的作品分别构成两个不同的展览。

谈及杰夫·沃尔的创作手法,我认为这就像是一个开放的源文件,有一些摄影艺术家或许借鉴了同样的手法,但要表达的主题却不尽相同,不能简单地归于“模仿”。

在借鉴了杰夫·沃尔的手法的艺术家中,不乏卓越的作品。让人立马联想到的中国摄影家如王劲松和蔡东东。前者同样通过大场面的调度,广泛邀请群众演员,并且,自己也客(主)串其中,而这些场景大多将矛头直指中国的社会问题或现象,比如教育、医疗等议题呈现在作品如《跟我学》《临时病房》之中。蔡东东的作品,同样采取摆拍和场面调度的手法,同时挪用了西方古典绘画—他尤其偏爱戈雅的作品—的经典图示,比如《腊月初八》借用了戈雅《1808年5月3日夜枪杀起义者》(1814)的构图,而他主要揭示的是“观看的权力问题”,即“则是观看这一人类视觉实践背后所隐藏的有关权力话语本身这一问题”。(顾铮语)

又及,新近颇为引人注目的年轻艺术家陈维,他也十分善于虚构,在他近五年专注的关于都市青年夜生活文化的系列中,他也以精益求精的对细节的考究搭建起了一个场景—一池废弃的舞厅,disco ball 坠碎在地,满地尘埃,制造出一幕幕夜夜笙箫后的孤寂场景。陈维曾坦言,他受到戈雅和杰夫·沃尔很大的影响和启发。

本次展览的展陈设计,虽然不是他最具代表性的灯箱装置,但作品的尺幅巨大,作品之间间隔很大,横幅作品均宽至2.5米、高达3米,单独占据白盒子一面展墙,竖幅作品的高度也在1.5米左右,因而,杰夫·沃尔也强调,他十分希望观众能够在现场“体验”他的作品,而非在画册、屏幕前阅读这些照片。它们暧昧、多义,沃尔自称接近于波德莱尔所谓的“散文诗”(prose poems)。

开幕当天下午为时一个小时的导览中,杰夫·沃尔介绍了每一幅作品,大多关于创作背景,也谈及对摄影的思考—也许有那么几分钟,他又变身为大不列颠哥伦比亚大学教授艺术史的副教授。且听(看)这些采摘自杰夫·沃尔的现场导览……