党建微课堂:高职院校党组织生活新模式探索

2016-05-30管小青

管小青

摘 要: 以某学院开创高职院校“党建微课堂”的组织生活新模式实践为例,分析党建微课堂组织生活的内涵与特征,探索高职院校党组织生活在内容、形式和组织方式三个方面的创新举措,并就高职院校党建微课堂组织生活模式,提出“讲高度,求深度;讲策略,求实效;讲原则,求规范;讲规律,求特色”四个方面的反思。

关键词: 微课堂; 党组织生活; 模式

中图分类号: G711 文献标志码: A 文章编号: 1671-2153(2016)02-0065-04

党的组织生活是党组织对党员进行教育、管理和监督的最经常、最基本的形式。[1]然而,高职院校党组织生活存在全员参与度不高,互动少,形式单一,内容呆板等问题。近年来,某学院不断创新党组织活动形式,将目前流行的科学理论传播运用新媒体——MOOCs,即微课堂这一教学新组织形式引入到党组织生活中,探索出以“微课堂”为载体的党组织生活模式,从而创新党组织生活的内容、形式和组织方式等,达成了四个利好:有利于采用高职大学生喜闻乐见的鲜活形式开展党组织生活,提高组织生活的效率和效果;有利于解决高职院校党务工作者人数相对不足的矛盾;有利于加强学习教育活动和开展党员培训工作;有利于提高高校党务工作的效率和管理水平。

一、党建微课堂组织生活的内涵与呈现

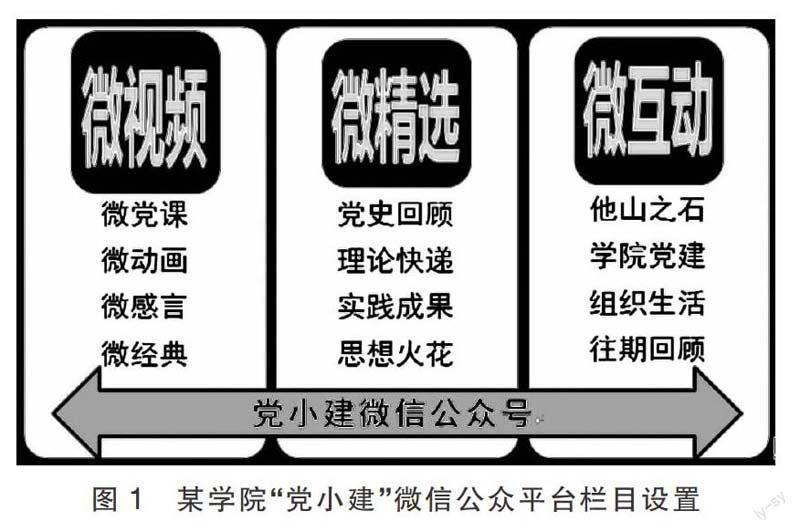

当今社会,党建工作驶上了“信息高速路”时代,党建微课堂是针对高职院校师生党员“乐于接受新事物,实用思想突出”的特征而提出来的党组织生活的新范式、新平台。它以微信公众平台为主要载体,围绕党建的总体布局而开展的各类党组织微活动。某学院于2014年开始推行党建微课堂的组织生活形式,由组织宣传部建立“党小建”微信公众平台,它的栏目设置如图1所示。该校以微信公众平台开设的党建微课堂以其鲜明的组织生活特征和多样的组织生活形式,受到师生党员的欢迎,较好地开展了各类党建活动,增强了党组织生活的实效。

“党建微课堂”是高职院校党总支、党支部部署党建工作、开展党员教育、听取学情民意和党员互动交流的平台,它突破了传统组织生活的时空限制,搭建了党建工作新平台,提升党建工作新水平。某学院的党员,无论是在校内,还是出差或实习,依托“微信”,就能随时随地齐聚“党组织”,线上线下互动,开展组织生活,并呈现跨时空,互动强;内容新,形式潮;全员参与,覆盖面广等三个特征,增强了党组织的向心力与号召力,得到广大党员的欢迎与好评。

二、以党建微课堂推进高职院校组织生活的创新与实效的主要举措

党建微课堂推进高职院校组织生活的建设,首先要与高职院校的教育教学改革浪潮充分结合,即把党建微课堂纳入到高职院校的人才培养方案中、纳入到高职院校教改和科研的工作中、纳入到党校的创新培养工作中,从而增强党组织生活的吸引力和实效性,创新党建工作思路和提高高职院校微观管理水平。

(一)推行“小”、“新”、“活”三维度的党建内容微创新

开设党建微信平台,设置符合高职院校特色的党建微课堂内容板块,尤其是凸显互动交流和成果展示的栏目,有利于党支部开展便捷有效,超越时空,互动式的组织生活,从而打造新的党建工作阵地。根据“小”、“新”、“活”的原则,制作系列《红色微课:指尖上的“精彩”》专题片,使高大上的党建内容得以微化与创新,激发党建活力。“小”是指微视频短小精悍,对应人对某个事物的注意力集中时长,一般5~8分钟为宜;“新”是要积极适应、紧密结合新的形势任务要求,及时反映党的大政方针,宣传党的最新理论以及探讨最新的时事热点;“活”是指结合高职院校的实际,微课内容与话语、形式要生活化,不打官腔,不用官话,而是用老百姓的语言和喜闻乐见的方式接地气地展示出来,在增强高职党建的自转动力和内在活力上创特色。

(二)构建“思想”、“组织”、“作风”和“制度”四层次的党建形式微创新

党建微课堂是保留高职院校院系党组织生活体系的前提下,作为党建工作的组织延伸手段,尝试实施“全方位覆盖、立体式渗透”的党组织生活模式。它主要是对应党建工作的核心,即为思想建设、组织建设、作风建设、制度建设等提供较为合理的组织生活形式。[2](见表1和表2)

1. 多样的党组织微课,构建党课培训新平台。某学院率先提出使用党建微课堂的是思想政治理论课教学部党支部,他们发挥思政课教师的理论优势,开发与录制一系列党建微视频(微课),并将微课教学视频放置于微信公众平台,供所有的师生党员、入党积极分子和群众学习。此外,还有学生党员干部参与制作的党建微动画;师生党员的微感言;引自党组织开发的微经典等形式的微课。这些党课微视频时长大多在5~10分钟以内,适合当今知识碎片化的需求,所有党员都可以参与党课教学。同时,无论是在公共交通工具上,还是在闲暇时间内,都可以参与党课培训。党建微课堂是党课培训的新平台、思想建设的新堡垒。它随时随地传输党的知识,创设“处处是课堂、时时受教育”的党建环境,加强党员的教育和管理。

2. 动态的党组织生活会,创新党组织生活的参与方式。精选党组织生活会的主题,编写一系列党建微信,如党史回顾,理论快递,让党员同志们随时随地参与党组织生活,同时开设微感言和实践成果栏目,力推党员们在理论学习的基础上,将自己的感受写出来上传平台,尤其是将理论运用于实践的成果展现出来,让更多的党员与群众受益。这种动态式、时间短,主动性、共享型的参与方式,使组织建设借助于信息技术让人耳目一新,增强了党组织的吸引力,效果较佳。

3. 互动的自由交流微课堂,营造良性的党组织生活氛围。建立党建微课堂组织生活制度与力推民主和谐作风。党建微信平台开设思想火花和微互动栏目,党支部组织委员固定每周举行一次“微群聊”活动,组织互动讨论学习,党员可发起一次话题讨论,若干党员参与讨论,改变过去台上讲、台下听模式。话题发起人可以是管理层党员,也可以是基层一线党员,话题范围不限,包括党员活动、群众服务、生产生活、热点时事等方面,在交流讨论中碰撞思想火花。宣传委员监控信息、记录讨论过程和整理讨论结论,并形成微观点摘录放在微信平台上。同时,也鼓励广大党员随时随地把自己身边的所见所闻以图文、视频、录音等形式上传,包括了闪光言行、趣闻乐事、文明行为等,让党员共同关注“组织的那些事儿”。

4. 开放的党建微课堂,提升党员干部服务新实效。这个“党小建”微信公众平台,任何人均可以关注,既扩大服务面,也辐射党建活动的效果。尤其是发挥了党员群体力量服务群众,如某学院把即将要开展的公益活动项目在微信上予以滚动播放,号召全体党员参与活动,从小事入手,多帮助一些需要帮助的人,形成线上线下齐互动、党员齐参与服务群众的格局。这既是尊重与落实党员主体地位的必然要求,也是高职院校党内民主深入发展的支持力量。当然,这也要求建立责任制和考核制度,完善参与和激励机制,建立健全的资金保障机制。

三、高职院校党建微课堂组织生活的实践反思

高职院校党建微课堂组织生活是顺应信息时代而提出的,很多党支部经过尝试,还处于初步探索的阶段。某学院经过近三年的实践总结,反思必须通过以下四个原则增强和完善党建微课堂这一党组织生活新模式。

(一)讲高度,求深度

高职院校是大学教育的重要组成部分,早已占领了高等教育的半壁江山,要发挥大学服务社会的功能,在党建微课堂的建立中,不仅要把目标放置于服务学校师生上,还应该高度立意,将它应用于社会相关党组织,将高校的精品党建资源共享于社会,营造和谐共进的党建文化。同时,也不能仅限于实践的探索,还应该加强理论的研究,以促进党建微课堂的深度,推进党员实现理论自信与认同,发挥理论的魅力,并转化为群众实践力量,从而更好地建设中国特色社会主义。正如马克思曾深刻地揭示了理论的深度与群众实践的关系,他指出:“理论一经掌握群众,也会变成物质力量。理论只要说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。” [3]

(二)讲策略,求实效

面对公众,党建微课堂不是简单地弄个微信公众号,随意转发一些党建理论和资料,号召党员们去浏览学习就可以。而是要讲求策略,必须通过建章立制、组织架构、平台搭建、项目运作、注重实践反馈和经验总结等步骤,尤其是发挥栏目内容在党的建设各个方面的功能。栏目内容的选择、制作与开发要紧密接合社会的热点,贴近高职院校的实际情况,上接中央政策,下接普通群众,坚持时间性、针对性、延伸性,方能掌握党组织生活的主动权,增强党支部的吸引力和号召力,求得党建的实效。

(三)讲原则,求规范

虽然党建微课堂是以微信的方式呈现,属于虚拟的党组织生活平台,虽然与传统的党组织生活形式不同,但同样要遵循党的建设四项基本要求,即坚持党的基本路线;坚持解放思想,实事求是,与时俱进;坚持全心全意为人民服务;坚持民主集中制。[4]同时,也要规范党建微课堂制度建设,规范微型党课教育,规范党支部微服务内容,尤其是要加强党建微课堂阵地建设,推进党建微课堂的规范化、标准化及利用高效化,做到建、管、用并举,充分发挥党建微课堂这一党组织网络平台的作用,使它真正成为对党员进行经常性教育管理的重要阵地和党员之家。如某学院指定2名党员为信息监督员,认真核对微信内容的真实合法性,并监督微信群成员所发布信息,切实加强对微信群信息的监控工作,杜绝不良信息的散布传播。

(四)讲规律,求特色

党建微课堂是依托网络的新型组织生活形式,要遵循党的建设的一般建设规律,遵循高职院校特殊党建的规律,遵循高职院校师生的心理规律,按照高职院校的办学特色和人才培养定位,创造高职党建的新特色。如某学院在推行党建微课堂的过程中,开展基层党建创新项目的申报,推行基层党建的项目化运作,并结合艺术特色,开展“星火”党建理论文艺宣讲的系列活动,通过师生党员自编自导自演红色文艺作品,在校内外宣传党建理论。这种宣讲内容的大众化,表现形式的艺术化,宣讲空间的流动化,管理方式的项目化,宣讲效应辐射化,成为该学院党建的品牌,培养了职业素质高、就业能力强,发展潜力大的职业人才,并更好地发挥了高职院校服务于所在地区经济的发展的功能。

参考文献:

[1] 孙亚萍,顾中忙. 高校党的组织生活有效性探索[J]. 上海党史与党建,2006(12):40-42.

[2] 张永春,蒋涛. 论反腐倡廉与思想、组织、作风、制度建设的关系[J]. 西安社会科学(哲学社会科学版),2008(4):80-82.

[3] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集(第1卷)[M]. 北京:人民出版社,1972.

[4] 中国共产党全国代表大会.中国共产党章程[DB/OL]. (2012-11-19)[2016-02-01]. http://dangjian.people.com.cn/n/2012/1119/c117092-19617547.html.

(责任编辑:程勇)