“一带一路”沿线国家语言状况

2016-05-30王辉王亚蓝

王辉 王亚蓝

提 要 本文从官方语言、官方语言谱系分类、主体民族语言、外语及少数民族语言五个维度,概述和分析了“一带一路”沿线国家的语言状况。“一带一路”沿线65个国家中有53种官方语言,属于九大语系,语言资源丰富,语言状况复杂。沿线国家重视语言问题,语言使用呈现出鲜明的区域特色。在对这些国家语言状况初步研究的基础上,本文提出一些思考,以期为我国制定和实施面向“一带一路”的语言战略提供参考。

关键词 “一带一路”沿线国家;语言状况;语言战略

Abstract This article explores the language situation of the “the Belt and Road” countries, including official language, ethnic language, and foreign language. Drawing on an extensive secondary research of official and scholarly literature, we propose that at least 65 countries are connected by “the Belt and Road”, and no less than 53 official languages are used in these countries. The study finds that most of the countries have one official language, except 12 countries which have more than one official language. Further, most of the countries emphasize the importance of official language and stipulate that in the constitutions. Arabic serves as the official language of 14 countries, mostly in West Asia and North Africa. Moreover, various ethnic languages are spoken in “the Belt and Road” countries, and the distribution of ethnic languages is closely connected to the historical and political situations of the country concerned. Foreign language is an important part in the language situation of these countries. English is a global language and in many cases is a second language or a foreign language in “the Belt and Road” countries. Languages such as Russian have enduring regional influences and still are widely used in the former Soviet Union countries. Remarkably, Chinese becomes increasingly important along with the establishment of Confucius Institutes. The paper shows that “the Belt and Road” countries have rich linguistic resources, complex language situations, and that language issues can be crucial for the success of “the Belt and Road Initiatives”.

Key words the countries along “the Belt and Road”; language situation; language strategy

目前,一般认为“一带一路”沿线国家大约有65个。当然,“一带一路”是一个开放体系,这65个国家仅仅是一个基本的范围,包括东南亚11国、东亚1国、南亚7国、中亚5国、西亚20国、中东欧16国、东欧4国以及北非1国(详见表1)。

“一带一路”沿线国家数量众多,65个国家占世界224个国家和地区的29%。亚洲国家最多,有44个。除新加坡等少数几个国家外,大多数国家都属于发展中国家。各国的国情不一,整体来说也比较复杂。从地域上看,这65个国家贯穿亚、欧、非三大洲,既包含了像俄罗斯这样国土面积巨大的国家,也包含了像尼泊尔这样国土面积很小的国家。从政治上看,“一带一路”沿线国家涵盖了两种类型的社会制度,既有社会主义,也有资本主义。从经济上看,“一带一路”辐射区域的经济规模大,经济总量多达21万亿美元(徐立凡 2014)。从宗教上看,世界主要三大宗教——基督教、佛教和伊斯兰教在“一带一路”沿线国家均有分布。

鉴于“一带一路”沿线国家众多,不可能在一篇文章中对其进行全面研究,本文以王辉(2015)主编的《“一带一路”国家语言状况与语言政策》(第一卷)中涉及的17个国家为主要参考,结合具体案例尝试性地对“一带一路”沿线国家的语言状况做出总体描述和分析。

一、“一带一路”沿线国家的官方语言

李宇明(2015)说“一带一路”沿线各国的国语或国家通用语就有50余种,算上区域内的少数民族语言,可能达到200种左右。魏晖(2015)和张日培(2015)则说“一带一路”60多个国家拥有的官方语言有40多种。为了解这65个国家的官方语言,笔者查阅了相关的资料,经过整理和统计,确定“一带一路”沿线65个国家的官方语言达53种,具体见表2。

从表2可以发现,大部分国家从法律上讲都以单一的官方语言为主,只有东帝汶、菲律宾、新加坡等12个国家采用两种或者两种以上的官方语言。在65个国家中,以阿拉伯语作为官方语言(或之一)的国家最多,有14个,主要集中在西亚和北非。东南亚和南亚有4个国家将英语作为官方语言之一。以俄语为官方语言(或之一)的国家有4个,集中在中亚和东欧。另外,有一些国家的官方语言偏离正常的预设,比如东欧的摩尔多瓦,其官方语言并非摩尔多瓦语,而是邻国的罗马尼亚语。除官方语言以外,“一带一路”沿线国家使用的非官方语言数量非常多,想要进行全面的描述非常困难,本文暂不涉及。

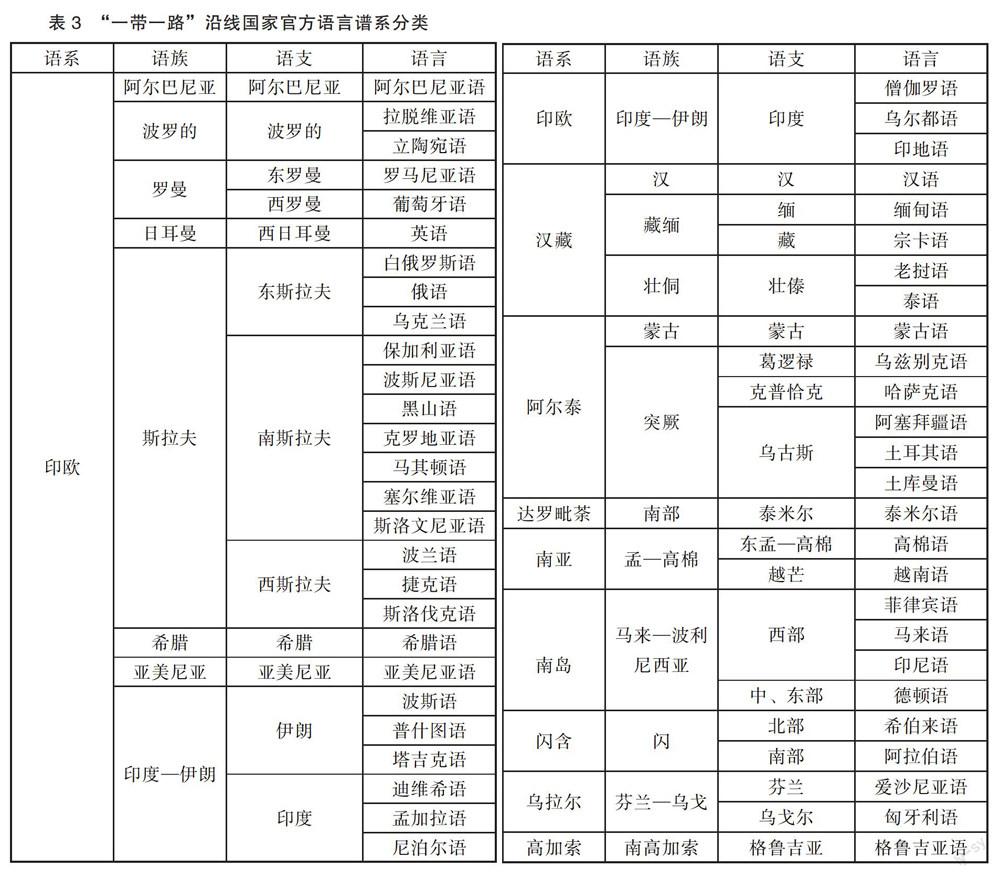

二、官方语言谱系分类

为了厘清“一带一路”沿线国家众多官方语言的关系,我们需要了解上述53种官方语言的谱系分类。目前,世界范围内的语言至少分为九大语系:汉藏语系、印欧语系、阿尔泰语系、闪含语系、乌拉尔语系、南亚语系、南岛语系、高加索语系和达罗毗荼语系。一般来说,语言之间的“亲属关系”从语支、语族到语系依次递减。

基于李宇明(1997:274—279)、戴庆厦(2006:378—379)、欧潮泉(2007:330—356)、王远新(2009:324—332)、邢福义、吴振国(2010:326—332)和葛公尚、周庆生(2016:131—187)等人对语言谱系的描述,我们尝试梳理出上述53种语言的谱系关系。从表3可以发现,“一带一路”沿线国家的官方语言涉及面广,涵盖九大语系的不同语族和语支。总体看来,这些语言以印欧语系为主,基本占到全部语言的一半以上;阿尔泰语系、汉藏语系和南岛语系的语言次之,分别有6种、5种和4种,剩下的则是一些语言数量相对较少的语系。同一语系内部的语言“亲属关系”存在一定的差异,分属不同的语族和语支。我们也应该注意到“一带一路”沿线国家官方语言与我国跨境语言的关系。戴庆厦(2013:239)将跨境语言定义为:“语言的社会变体之一,是同一语言分布在不同国家的语言变体。”语言的谱系分类将使我们清晰地认识到,“一带一路”沿线国家哪些语言是与我国语言相关的跨境语言,存在与我国语言互通的可能性。黄行、许峰(2014)列出了我国与周边国家跨境分布的50余种语言,其中涵盖了部分“一带一路”沿线国家的官方语言。例如,哈萨克斯坦的哈萨克语、塔吉克斯坦的塔吉克语、俄罗斯的俄语、蒙古国的蒙古语和越南的越南语(京语)等。

三、主体民族语言状况

主体民族语言是与少数民族语言相对的概念,是指国家内部人数占绝对优势的主体民族所使用的语言。“一带一路”沿线国家的主体民族语言众多,虽然各国情况不一,但基本上存在一些相似之处。

第一,多数国家对待主体民族语言的态度比较明确,在宪法中会阐述其在本国的地位(即国语或官方语言)。施正锋(2002)主编的《语言权利法典》一书,涉及世界上200多个国家和相关国际组织的语言立法情况,基本上涵盖了大部分“一带一路”沿线国家。根据粗略统计,56个“一带一路”沿线国家宪法中与语言相关的表述在此书中都有所体现。此外,尽管沙特没有宪法,但在《国家基本法》中有关于语言的表述。该书缺乏巴勒斯坦、不丹、黑山、捷克、拉脱维亚、缅甸、塞尔维亚和以色列8个国家的相关资料。笔者进一步查阅发现,以色列没有成文宪法,捷克宪法中没有关于语言的内容。除了这两个国家,其余6国的宪法中都有对语言的相关规定。总体来看,“一带一路”65个国家宪法中包含语言条款的国家达到了62个。例如,《柬埔寨王国宪法》第五款明确规定:柬埔寨王国的国家官方语言和文字为高棉语(Khmer),在全国范围内通用。(周雪 2015:73)

阿拉伯国家尤为明显。大多数阿拉伯国家属于政教合一型的国家,对待语言问题与宗教问题一样,较为谨慎。因此,阿拉伯国家宪法中往往会出现对主体民族语言——阿拉伯语地位的描述:“(某国的)官方语言是阿拉伯语。”王辉(2015)研究了两个阿拉伯国家:阿联酋和沙特阿拉伯。在探讨两国语言立法及语言政策时,分别出现了“阿联酋的官方语言是阿拉伯语”和“阿拉伯语是本国(沙特阿拉伯)语言”的提法。

第二,政府在语言生活中大力提倡使用主体民族语言。Johnson(2013:10)对比了两种不同的语言政策:事实上(de facto)的和法律上(de jure)的语言政策,二者的区别在于语言政策是基于语言使用还是政策文本本身。按照Johnson的提法,“一带一路”沿线国家有关主体民族语言地位的政策,既是法律上的也是事实上的。在这些国家,主体民族语言不仅仅被宪法确立为国语或者官方语言,更多的则是作为日常交际的用语。以中亚的吉尔吉斯斯坦为例,吉国原为苏联的加盟国,历史上受俄语的影响显著。但自1991年脱离苏联独立以来,吉国政府从法律上确立吉尔吉斯语(吉国主体民族语言)为国语,同时在教育、新闻媒体和艺术等领域大力推行吉尔吉斯语的使用。据尹春梅(2015:54)统计,“截止到2012年,吉尔吉斯斯坦共有报纸195种,其中吉文报纸118种,种类占60.5%,发行总量占61%”。这些数据说明,吉国政府非常重视吉语的推广,吉语的使用在吉国境内已占相对的优势地位。

四、外语状况

在当今全球化时代,外语已成为国际沟通的必要工具。“一带一路”沿线国家外语状况呈现出两个特点。一是英语已经成为“一带一路”沿线国家最重要的外语。Ricento(2015:278)专门探讨了英语全球化背景下的语言政策与政治经济,认为“英语作为一门国际性语言的象征地位和声望是不可否认的”。绝大多数沿线国家都是发展中国家,英语在其国际交往中发挥重要作用。王辉(2015)的研究共涉及17个“一带一路”沿线国家,除了吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、白俄罗斯、捷克和拉脱维亚5个国家没有明显地提及英语的相关情况,其余12个国家均在不同地方涉及英语。英语在多数东南亚和南亚国家中无论是作为一种官方语言还是一种外语,都具有重要的地位。英语甚至在一些西亚国家,如阿联酋、塞浦路斯等都有重要的地位。以阿联酋为例,阿联酋属于政教合一的阿拉伯国家,其官方语言是阿拉伯语。但在实际语言生活中,尤其在教育领域,“由于外来人口等因素,阿联酋中小学除了阿语课和宗教课外,大多使用英语为统一教学语言”(白楠 2015:8)。

另一个特点是区域性和地缘性较为显著。这是由历史和现实等多重因素造成的。例如苏联的诸多加盟国,在苏联时期倡导俄语的“霸主”地位,很多民族语言长期得不到发展。苏联解体后,这些国家纷纷将自己的民族语言确立为国语或官方语言,并且在国内大力推行。但俄语的历史影响并未完全消除,仍然在各国范围内大量使用,成为事实上的外语或者通用语(lingua franca)。

此外,值得关注的是,随着中国经济的发展和国际地位的提高,汉语在“一带一路”沿线国家也日益受到重视。根据笔者统计,截至2014年12月,“一带一路”沿线65个国家已建立孔子学院和孔子课堂共172个,其中孔子学院114所、孔子课堂58个。近年来,随着中国—东盟自由贸易区建设及大湄公河次区域经济合作的深化,汉语在东南亚国家的地位不断提高,传播迅速。东南亚11国中已建立孔子学院26所、孔子课堂19个,其中泰国最多,已建立12所孔子学院和11个孔子课堂,约占东南亚国家孔子学院和孔子课堂总数的一半。

五、少数民族语言状况

Ruiz(1984)在传统的“语言作为问题”和“语言作为权利”的基础上,增加了“语言作为资源”的新视角,并进一步将其整合为语言规划观的概念框架。将语言看作是一种权利和资源,意在从本质上承认不同语言的合法地位,尊重语言的多样性,在此基础上开发、利用和保护语言这种特殊的社会资源。从这个角度看,任何国家的少数民族语言和其主体民族语言或者外语一样都应得到应有的重视。

大多数“一带一路”沿线国家的少数民族语言都相对较多,语言资源丰富。印度是其中的典型。作为南亚最大的国家,印度也是世界上拥有语言数量最多的国家之一,其语言数量几乎同整个西欧的语言总数相当。据周庆生(2010)的统计,如果加上各地的方言,印度语言和方言的总数大约是1652种。这一千多种语言和方言,主要隶属于印欧、汉藏、南亚和达罗毗荼四种语系。

再以白俄罗斯为例。白俄罗斯是个多民族国家,境内有一百多个民族,其中主体民族为白俄罗斯族,人口占总民族的81.2%。俄罗斯族是第一大少数民族,占11.4%,波兰族是白俄罗斯第二大少数民族,占3.9%。俄语是白俄罗斯的官方语言之一,尽管俄罗斯族人口不多,但多数白俄罗斯族会讲俄语。除俄语外,白俄罗斯最为普及的少数民族语言是波兰语,乌克兰语和立陶宛语只在国内局部地区普及,其他人数较少的少数民族语言主要有阿塞拜疆语、亚美尼亚语、格鲁吉亚语、哈萨克语、拉脱维亚语、摩尔达维亚语、摩尔多瓦语、德语、乌兹别克语等。主要少数民族都有自己的语言和文字。(马雅琼 2015:93—94)

相对印度这样的大国,东帝汶作为“一带一路”沿线最小的国家之一,其国土面积仅有14 874平方公里,大约相当于我国北京市的面积。境内也只有十多个民族,其中78%为巴布亚人与马来人或波利尼西亚族的混血土著人,20%为印尼人,剩下的2%为华人,全国总人口刚过100万。尽管如此,东帝汶的少数民族语言仍然有17种之多,包括12种南岛语系的语言和5种非南岛语系的语言(王亚蓝 2015:20)。这些少数民族语言的使用,极大地丰富了东帝汶的语言生态,也从侧面说明少数民族语言的多少与国家大小并无必然的联系。

六、思 考

语言作为人类文明交流的载体,应当成为推进“一带一路”建设的桥梁。在对“一带一路”沿线国家语言状况初步研究的基础上,我们提出一些思考,以期为我国制定和实施面向“一带一路”的语言战略提供参考,为“一带一路”建设服务。

第一,“一带一路”沿线国家语言种类多,语言资源丰富,语言状况复杂。仅官方语言就多达53种,涉及九大语系。倘若再加上各国的少数民族语言,总的语言数量则非常可观。各国境内的语言可以看作一个语言库(linguistic repertoire),不同的情境要求从语言库中选择合适的语言,但语言众多带来的问题便是选择和使用的复杂性。这种复杂性难以避免,也是“一带一路”国家面临的现实问题之一。

第二,“一带一路”沿线国家重视语言问题。65个国家中有62个都在宪法中涉及与语言相关的条款。宪法是国家的根本大法,对语言的规定出现在宪法中,充分证明政府对语言问题的重视。通过宪法确立语言地位已成为绝大多数国家的选择,尽管在实践层面可能存在语言使用与法律规定不一致的情况。

第三,“一带一路”沿线国家区域特色明显,语言使用呈现共性特征。按照地域差异,“一带一路”可以分为东南亚、东亚、南亚、中亚、西亚、中东欧、东欧及北非八个区域。由于历史和现实等多重因素的影响,区域内的各国在语言使用方面表现出一定的相似性。例如,中亚国家大多受苏联影响,俄语在区域内的通用程度高,成为事实上的族际通用语。沿线西亚、北非地区多为阿拉伯国家,通行阿拉伯语。但是我们也应该注意到,各个国家的语言状况都有各自的特点,不能因为语言使用上的区域特色,而忽略各国的语言状况差异。例如沙特和阿联酋同为西亚的阿拉伯国家,语言状况差异却很大,阿联酋的语言状况要比沙特丰富和复杂得多。

第四,我国语言与“一带一路”沿线国家语言的互联互通应该是双向的。一方面,我们要了解“一带一路”沿线国家的语言状况,学习更多沿线国家语言。另一方面,我们要抓住“一带一路”沿线建设契机,因势利导,推动汉语在“一带一路”国家传播,提升汉语的地位、影响力和通用性。

第五,开展“一带一路”沿线国家语言状况的研究,需要与“一带一路”沿线国家在政策、设施、贸易、资金等方面的互联互通密切配合,需要我国与“一带一路”沿线国家的政府和民间力量共同推动,需要利用孔子学院、相关高校和研究机构、跨国企业等搭建合作研究平台,开展实地调研,进行互利合作。

参考文献

白 楠 2015 《阿联酋》,《“一带一路”国家语言状况与语言政策》(第一卷),王辉主编,北京:社会科学文献出版社。

葛公尚、周庆生主编 2016 《世界民族(第二卷)·种族与语言》(修订版),北京:中国社会科学出版社。

黄 行、许 峰 2014 《我国与周边国家跨境语言的语言规划研究》,《语言文字应用》第2期。

徐立凡 2014 《一带一路辐射面有多大:经济总量21万亿美元》,新华网,10月20日,http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-10/20/c_127116969.htm。

李宇明主编 1997 《理论语言学教程》,武汉:华中师范大学出版社。

李宇明 2015 《“一带一路”需要语言铺路》,《人民日报》(第7版),9月22日。

马雅琼 2015 《白俄罗斯》,《“一带一路”国家语言状况与语言政策》(第一卷),王辉主编,北京:社会科学文献出版社。

欧潮泉 2007 《基础民族学:理论·人种·文化》(修订版),北京:民族出版社。

施正锋主编 2002 《语言权利法典》,台北:前卫出版社。

王 辉主编 2015 《“一带一路”国家语言状况与语言政策》(第一卷),北京:社会科学文献出版社。

王亚蓝 2015 《东帝汶》,《“一带一路”国家语言状况与语言政策》(第一卷),王辉主编,北京:社会科学文献出版社。

王远新 2009 《语言学教程》,北京:中央民族大学出版社。

魏 晖 2015 《“一带一路”与语言互通》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)第4期。

邢福义、吴振国 2010 《语言学概论》,武汉:华中师范大学出版社。

尹春梅 2015 《吉尔吉斯斯坦》,《“一带一路”国家语言状况与语言政策》(第一卷),王辉主编,北京:社会科学文献出版社。

张日培 2015 《服务于“一带一路”的语言规划构想》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)第4期。

周庆生 2010 《印度语言政策与语言文化》,《中国社会科学院研究生院学报》第6期。

周 雪 2015 《柬埔寨》,《“一带一路”国家语言状况与语言政策》(第一卷),王辉主编,北京:社会科学文献出版社。

Johnson, David Cassels. 2013. Language Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Ricento, Thomas (ed.). 2015. Language Policy and Political Economy: English in a Global Context. Oxford: Oxford University Press.

Ruiz, Richard. 1984. Orientations in Language Planning. NABE Journal 8(2), 15-34.

责任编辑:袁 舫