不能遗忘的往事

2016-05-30黄炜

黄炜

2013年11月10日九点半,父亲黄腾鹏永远离开了这个世界。在他去世前二十分钟,他躺在床上吃力地抬起胳膊看着自己的手表和我对时间,让我给他剃干净胡子,然后挥挥手让我出去……没想到这就是我们父女最后的诀别。虽然父亲在临终前被病魔长时间折磨,体重只有不到八十斤,可每次回想起他,浮现在我脑海里的总是他那张清秀的面庞,白皙的皮肤,一头浓黑、略带卷曲的头发,挺直的胸膛,讲究整洁的穿戴和走起路来精神帅气的样子。父亲在别人眼里永远是温和儒雅的形象,但是在这样的外表之下掩藏着不为人知的经历。

受家庭影响的革命精神

1934年12月,父亲出生在越南河内的一个华侨家庭,祖籍广东顺德,家中世代为官,先祖是轩辕黄帝七代世孙季子云,太祖父和高祖父都被清政府诰封振威将军,太祖母和高祖母被诰封一品夫人,曾祖父为二品两广总兵。祖父在广东从商,二十八岁病逝,祖母带着两个儿子投奔娘家,虽为寡妇却声明大义,曾劝十四岁就弃学投奔革命的外祖父:“数卷书饥不可食,寒不可衣,即为亡国大夫又何荣誉,读书又何为者?”外祖父十九岁在越南河内参加了孙中山先生的同盟会,投奔辛亥革命,又在云南讲武堂结识了叶剑英,后到昆明隐身于商界二十七年,积极为革命筹划钱饷,支持革命。

父亲六岁时随父母从越南回国,在昆明度过了他的童年和少年时光,所以父亲对昆明有一种特殊的感情,认为昆明才是他的故乡,并在生前就和母亲商量好去世后把他们安葬在昆明。受家庭影响,1949年读高一的父亲毅然弃学加入了中国共产党的地下外围组织“新民主主义青年联盟”,由地下党安排参加了共产党领导下的云南昆阳县农村工作队,主要工作是在内甸彝族区征粮、组建基层政权、清除敌对势力。由于当地生活条件艰苦,父亲患上了十二指肠溃疡被送回昆明治疗,没想到却侥幸躲过了国民党的围剿,直至1950年8月才复员离开地方工作。这些经历使得父亲一直都很关心国家民族的命运,父亲一直有记日记的习惯,在他去世后,我翻看他的日记,发现其中有很多内容都是他联系国际形势分析国内社会现状和对历史发展的反思与评述。家里除了订阅有许多音乐类的书报杂志外,父亲还喜欢阅读《参考消息》《作家文摘》《环球时报》《世界博览》等报刊。

1955年,从北京师范大学音乐系本科毕业的父亲又积极响应支援大西北的号召,毅然让出留在北京的机会,自愿报名来到了西北师范大学任教。他是外省高校来到甘肃任教的第一位音乐人,可以说是甘肃音乐教育事业的开拓者,他把自己的一生都奉献给了这片贫瘠的土地,教学四十余年来,为甘肃培养了一批又一批优秀的音乐人才。

曲折的情感经历和人生际遇

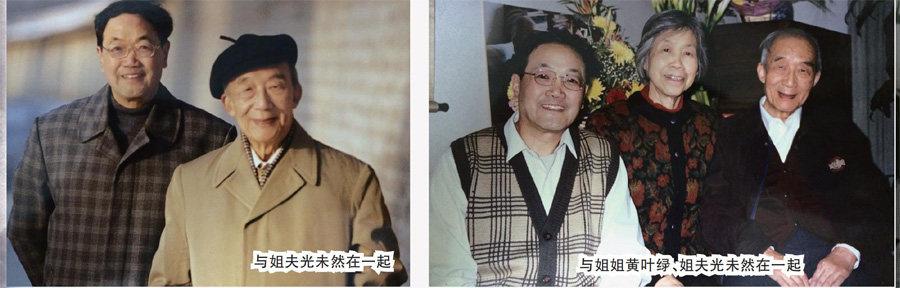

父亲与《黄河大合唱》词作者光未然(张光年)的小妹妹张惠芳是一对青梅竹马的恋人,当年他们一个是从湖北老家到北京投奔哥哥年少伶俐的小姑娘,一个是从云南复员到北京投奔姐姐胸怀大志的少年,同在一个屋檐下度过了青少年时期,又先后考到了北京师范大学音乐系和文学系学习,志趣相投的两个年轻人进而相知相恋。父亲到甘肃工作后,张惠芳为了追随父亲,放弃了留在北京师范大学任教的机会,也来到大西北工作。本是一段多么美满的姻缘,却被一场“文革”生生拆散,从此天人两隔,而这也成为父亲一生的痛深埋在心底四十余年。直到晚年母亲去世后,压抑在心头大半生的话才在他写的自传《不能遗忘的往事》中倾诉而出,他用“一生难忘的恋情和遗憾”为题,以饱含深情、悲愤的心情回忆了这段凄美的情感经历。写自传时,父亲已是刚接受过治疗的癌症患者,我们当时劝他写自传是想让他把一辈子想说的话说出来,可没想到他在回忆往事时,犹如把已经结痂的伤疤又狠狠地撕了下来,伤口又一次血肉模糊。那段时间,只要和人聊天,他的话题总是围绕着这段往事,一说起就停不下来。作为儿女,我们只能默默地听他诉说,现在想来,那是他对人生悲鸣的“天鹅之歌”!

从1958年起,因家庭出身和社会关系的影响,父亲受到了很多不公的待遇。“文革”期间,他主要教授的《西方音乐史》和《音乐欣赏》两门课被取掉,不断被抽调参加甘肃各地区的农村社教。直到1978年,按照教育部规定高校艺术系科要开设《艺术概论》课,学校把在甘肃永昌戈壁滩万木林场参加生产劳动的父亲调回学校教授这门课,相隔二十年才重新走上讲台,开始从事本专业的教学研究。

勤奋的音乐研习之路

父亲上初中时,每周末都会去昆明市区基督教青年会安排的唱片音乐会欣赏音乐,陶醉于音乐中的父亲从那时起就萌发了学习音乐的志向。1950年10月,父亲在北京经光未然介绍,先在中央戏剧学院歌剧系和北京师范大学音乐戏剧系旁听,后于1951年考入北京师范大学音乐系主修作曲理论,实现了他学习音乐的梦想。1956年,父亲申请去上海音乐学院理论作曲系进修西方音乐史和作品分析,上海音乐学院教务处安排谭冰若教授做他的西方音乐史导师。谭先生知悉父亲与他是同乡,不仅不收学费,每次上课前还让父亲同他一起吃早餐。后来,父亲又申请听钱仁康先生的作品分析课,钱先生知悉他来自甘肃偏远地区后也不收他的学费。谭、钱二老精深的学术水平使父亲在专业上得到了很大的提高,受到二老高尚人格的影响,父亲之后也从不收找上门来辅导的学生的学费。

父亲热爱自己的音乐事业,西北师范大学组织部曾找他谈话,请他担任音乐系系主任一职,父亲觉得自己的时间已经在各种政治运动中耽误不少,想要静下心来学习、提高专业水平,三次写信给校党委婉言谢绝。他在学习研究的时间里从不敢怠慢,不停地思考钻研,在有限的时间里可说是成果累累。

1979年10月,父亲加入了中国音乐家协会。从二十世纪八十年代起,父亲开始关注研究音乐领域的很多问题,发表了一系列文章:在1981年第六期《人民音乐》发表了《为活跃大学生音乐生活出把力》一文,针对“文革”结束后大学文化生活贫乏向文化部门和教育部门呼吁重视高校美育,在高校开展业余音乐文化活动,同年在《音乐研究》季刊又发表了长篇文章《音乐特性与音乐形象》一文,针对苏联音乐美学将标题音乐演绎成“音乐文学化”的论断和观点加以剖析,阐述音乐特性,引起当时中国音乐美学界的关注。在1984年针对当时音乐报刊宣传介绍西方现代派音乐,撰写了批判文章《关于现代派音乐研究中的几个问题》在《人民音乐》第五期发表,后被北京《音乐舞蹈研究》第五期转载。之后,父亲认识到凭翻译文献和有限的欣赏音响资料批判现代派音乐是有局限的,又在2004年增加他的《西方音乐史》一书中第九、十章内容时客观介绍、评价了现代派音乐。由于父亲自少年起就喜欢美国电影音乐带有乡村音乐风格和抒情格调的歌曲,2004年他在《人民音乐》第三期发表了《二十世纪中叶美国电影音乐的勃兴》一文,同读者商讨如何正确看待和评价美国电影流行音乐。而在2006年《人民音乐》二月号上,父亲又针对当时看到国内外部分通俗歌曲音乐爱好者关于全面否定古典音乐艺术价值和典范意义,发表了批判文章《为古典音乐正名——有感中外“古典音乐衰亡”论》一文。2001至2002年,父亲的同班挚友、艺术歌曲作曲家尚德义创作的混声四部合唱《大漠之夜》和《去一个美丽的地方》连续荣获中国音乐创作最高奖“金钟奖”金奖。得知喜讯,父亲以激动的心情撰写了《尚德义在当代艺术歌曲中的成就与贡献》一文,发表在《人民音乐》2003年第三期。之后又在2006年第二期《西北音乐文化》季刊中发表了《中国艺术歌曲的审美特征及价值——关于艺术歌曲及其在中国传播的美学再思考》和在2008年《人民音乐》十一期发表了《中国艺术歌曲辨》,可谓笔耕不辍、成果丰硕。

父亲的专著《西方音乐史》是当时国内第一部通俗的西方音乐通史简述。当时,出版社基于市场考虑要求压缩字数,父亲因此将十章四十五万字的篇幅删减为八章二十五万字的内容,并于1994年由敦煌文艺出版社出版。之后的十年间,该社重印四次,2008年修订后增加了原删减的第九、十章内容,即《二十世纪走向多元化发展的现代音乐(上、下)》,之后又重印两次。这本书作为西方音乐史教材,受到了全国音乐院校、师范院校音乐系科师生及音乐爱好者的广泛好评,并于1995年获得甘肃省高等院校社会科学研究成果一等奖。

爱生活懂生活的热心人

父亲一生淡泊名利,生活简朴。他的工作单位离家大约有二十里路,为了照顾我们姐妹在市区上学,二十多年来,他坚持骑自行车上下班,却从来没有抱怨过。六十平米的住房内没有什么值钱的家具,最多的就是书,但即使母亲去世后他独自一人居住,家里也不乏温馨雅致。很多去家里探望他的学生、朋友都很吃惊,墙上挂着各种书法和绘画作品,书架上整齐地摆满了各种小饰物,餐桌、钢琴、边柜上摆放着各式绢花,一进家门就能感受到主人对待生活积极浪漫的态度。

父亲是一个非常认真严谨的人,对待工作、学习一向一丝不苟,生活中的他非常爱干净整洁,他的东西永远摆放有序。在我的记忆中,父亲出门穿的衣服、裤子都是没有褶皱的,皮鞋擦得锃亮,就连他上下班骑的自行车也爱惜如新。

父亲很注重保养,还喜欢向别人介绍他的保养方法,很多人都知道他每天用木梳梳三百下头发,所以他的白头发比同龄人要少得多。父亲每天用凉水拍脸,这样不仅不容易感冒,而且不容易长皱纹;每天坚持磕牙、做自编操,后来没有力气活动了,还坚持按摩四肢,从不放弃运动。

虽说父亲在昆明长大,在北京上学,后又在甘肃生活六十年,却继承了广东人好吃会做的习惯。小时候,每年除夕年夜饭都是父亲大显身手的时候,他会为这一顿饭精心准备三天,设计、采购,腌制……等到除夕那天晚上,他会为我们一家人忙活大半天,摆上一桌十分丰盛的晚餐。他做饭很慢,但井井有条、不慌不忙,做出来的菜味道鲜美,十分诱人。

与病魔斗争的坚强战士

在很多人的印象中,父亲是一个脾气很好的人,平日里他待人的态度非常谦虚和蔼,遇事处处谦让,总是站在别人的立场考虑问题,遇到需要他帮助的朋友、学生总会真诚慷慨地伸出援助之手。他用父亲般的慈爱对待着他的学生们,记得他带毕业班学生去甘肃成县实习,一个月实习生活结束回到学校后,学生们都改口亲切地叫他“黄爸爸”,可见学生们对他的尊敬和爱戴。

就是这样一个看似没有脾气的人,在遇到困难时却从没低过头。2007年母亲突然去世,母亲和父亲结婚四十年互敬互爱,她的离世无疑对父亲又是一次沉重的打击。2009年,父亲不幸被查出患上癌症,在之后一系列痛苦的手术、化疗、放疗过程中,父亲表现出与病魔顽强作斗争的精神令人震撼。2011年,已经七十七岁高龄的父亲由于放疗颈部组织严重纤维化,颈部一处破溃的皮肤始终无法愈合,最后决定做切除植皮手术。手术结束后,父亲被送进了重症监护室,全身插满管子躺了九天。我站在门外透过窗户看着父亲,哭得像泪人一样,每次进去前都要擦干眼泪故作镇定。当时父亲的意识还很清楚,虽然无法说话,但从他的眼神和表情里,我从没看到悲观和绝望,从没看到因无法忍受痛苦而祈求怜悯的目光,只感受到一个具有坚忍性格的战士在与病魔的战斗中表现出的打不垮的强大精神。

当年风华正茂的父亲带着自己的理想只身来到甘肃,在这片土地上谱写出他曲折丰富的人生篇章无怨无悔。他总是在说他感谢甘肃,没有在甘肃的这些经历,就没有他之后很多对人生的思考和“文革”后的奋斗。

父亲的学生、西北民族大学音乐学院副院长李槐子在悼词中写道:

他,为爱而捐躯。

他爱这片给了他灵感与良知的土地,

他爱这一群群成为朋友和知己的学生,

他爱闪耀着人类精神之光的世界的音乐,

他爱真善美,爱阳光!

为什么我们今天额外沉痛?

因为一颗智慧的心脏停止了跳动。

为什么大家今天如此伤心?

因为我们永别了一位值得敬仰的真正的人。

安息吧,黄腾鹏教授,

您永远活在学生的心中!

(本文作者系西北民族大学音乐学院教授)