木麻黄红根病病原菌鉴定及其生物学特性测定

2016-05-30陈礼浪李增平

陈礼浪 李增平

摘 要 对引起木麻黄红根病的病原菌进行鉴定,并测定该病原菌的生物学特性。结果表明:致病性测定接种后木麻黄罹病症状与田间症状相似,根据病原菌子实体形态、显微结构和ITS序列分析,确定引起木麻黄红根病病原菌为热带灵芝[Ganoderma tropicum(Jungh.)Bres.]。病原菌生物学特性测定结果表明:光照对菌丝生长有抑制作用;菌丝生长的最适宜温度为30 ℃,最适pH值为6.0;在以大豆蛋白胨为氮源的培养基中生长最好,最适碳源为蔗糖。

关键词 木麻黄;红根病;热带灵芝;生物学特性

中图分类号 S792.93 文献标识码 A

Abstract Identification and biological characteristics of the pathogen causing Casuarina equisetifolia red root were reported in this study. A kind of fungus was isolated from the diseased trees which could cause similar symptoms as that in fields by inoculating trees. According to basidiocarp of the pathogen morphology, microstructure and the sequence of ITS, the pathogen was identified as Ganoderma tropicum(Jungh.)Bres. Biological characteristics tests showed that light treatments was not conducive to mycelia growth; The optimum temperature and pH for mycelia growth were 30 ℃ and 6.0; Soya Peptone was the best nitrogen source for mycelia growth. Sucrose was better than the other carbon sources.

Key words Casuarina equisetifolia;Red root;Ganoderma tropicum;Biological characteristics

doi 10.3969/j.issn.1000-2561.2016.06.023

海南岛素有“台风走廊”之称,台风是海南的主要自然灾害之一。木麻黄(Casuarina equisetifolia L.)是沿海地區海岸防护林的主要树种之一,具有重要的经济价值和生态价值[1-3]。近年来,笔者在海口、陵水、昌江、儋州、临高、万宁、八所、乐东等市县的木麻黄林地中调查发现一些长势衰弱的木麻黄,其活立木茎干基部和露出地表的树根上长有一种灵芝属真菌的担子果,邻近的部分重病株整株枯死,在林间形成明显的发病中心。将病株的根部挖出后,发现在病根表面粘了一层泥沙,用水冲洗后可见枣红色和黑红色革质菌膜。发病后期的病根木质部呈松软的海绵状,具有浓烈的蘑菇味,根据症状特征诊断为红根病,目前在文献中尚未见有关木麻黄红根病的相关报道。本研究针对此病原灵芝菌进行分离培养,并对分离物进行致病性测定、病原鉴定和生物学特性测定,以便为该病害的生产防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 供试病原菌 病原菌采自海南省海口、陵水、昌江、儋州、临高、万宁、八所、乐东等市县发病的木麻黄活立木茎基部和近地表的根部,将患病部位长出的新鲜担子果样本带回实验室后进行组织分离培养。

1.1.2 病原菌分离和培养 按以下的操作步骤将采回的新鲜担子果在超净工作台进行分离纯化:①用70%酒精棉球擦拭担子果表面待分离部位2~3次。②使用在酒精灯火焰上灼烧灭菌并冷却后的手术刀削去分离部位的表皮,切取担子果内层大小约5 mm×5 mm的菌组织块放置到PDA平板培养基中培养。③待初次分离的组织块边缘长出白色菌丝后,从菌落边缘挑取约5 mm×5 mm的菌丝块移接到新的PDA平板中纯化,待菌落长好后置于4 ℃冰箱冷藏备用。

1.1.3 供试培养基 PDA培养基:马铃薯200 g、葡萄糖20 g、琼脂粉13 g、水1 000 mL。Czapek培养基:硝酸钠2 g、磷酸氢二钾1 g、氯化钾0.5 g、硫酸镁0.5 g、硫酸铁0.01 g、蔗糖30 g、琼脂粉13 g、蒸馏水1 000 mL。木屑培养基:按木屑82%、麦麸15%、葡萄糖2%、石膏1%,加水润湿并混匀后分装到底面直径4 cm、高约7 cm的塑料袋中,封口,121 ℃湿热灭菌2 h。

1.2 方法

1.2.1 致病性测定 参考高秀兵等[4]的接种方法制做接种体,并进行致病性测定。 (1)从纯化培养的待测菌菌落边缘切取边长1 cm的正方形菌块,接种到木屑培养基菌袋中培养制做接种体。以不接菌的木屑培养基制作菌棒作为对照。 (2)待菌袋的菌丝长满后,将待接的木麻黄苗木根基部土刨开,使主根暴露出来,用小刀在主根上削一个约3 cm长的平面切口,然后在接种体菌棒上剪一个大小相近的缺口,将接种体紧贴在伤口上,两端附上湿棉花,用保鲜袋裹住并用绑带固定,埋土,浇少量水。每个接种物设5个重复,以未接菌的木屑培养基制作菌棒进行同样接种作为对照。 (3)接种后逐月观察苗木长势,然后把基部的土刨开观察根部受侵染情况,并作记录。

1.2.2 病原菌鉴定 (1)形态学鉴定: 根据《中国真菌志》第十八卷灵芝科和《中国灵芝图鉴》等参考资料对病原菌的担子果的宏观特征和显微形态描述进行鉴定[5-6]。

(2)rDNA-ITS序列:刮取PDA平板培养的病原菌菌丝,经液氮充分研磨后,用DNA提取试剂盒提取DNA,以通用引物ITS1(5′-TCCGTAGGTGA

ACCTGCGG-3′)和ITS4(5′-TCCTCCGCTTATTGATA

TGC-3′)对rDNA-ITS片段进行PCR扩增,用TaKaRa pMD18-T Vector试剂盒进行ITS片段连接,连接产物再转化E. Coli Trans5α构建重组载体,LB培养基平板培养后挑取阳性克隆菌,置于LB培养液培养后送测序公司(华大基因)测序。将测序结果在NCBI网站用Blastn进行比对,分析其相似性。

1.2.3 生物学特性测定 选菌龄一致的供试菌落,用打孔器在边缘打直径5 mm的圆形菌饼备用,除温度外其余试验条件均在28 ℃培养箱中恒温培养。设置以下试验条件(温度:在黑暗的条件下分别置于20、25、28、30、32、34、37、40 ℃的恒温培养箱中,PDA平板培养基培养。(光照: 照明灯为15 W,设置24 h光照、24 h黑暗、12 h光照和12 h黑暗3种光照条件PDA平板培养基培养。(pH值:将灭菌后的PDA培养基的pH值调至 2、3、4、5、6、7、8、9共8个梯度。 (碳、氮源:称取等碳量的葡萄糖、D-半乳糖、D-果糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖、可溶性淀粉、肌醇、甘露醇和等氮量的硝酸钠、硝酸钾、大豆蛋白胨、L-天门冬酰胺、硫酸铵、氯化铵分别作为Czapek培养基中的碳源和氮源,并设置不加碳、氮源的培养基作为对照。所有试验条件均釆用平板培养基培养,将菌饼接至平板中央,每个处理重复3次,观察其菌落生长情况,5 d后测量菌落直径,用SAS软件进行数据分析。

1.3 数据处理

实验测得数据使用Excel软件进行统计分析,并生成图表。

2 结果与分析

2.1 病原菌鉴定

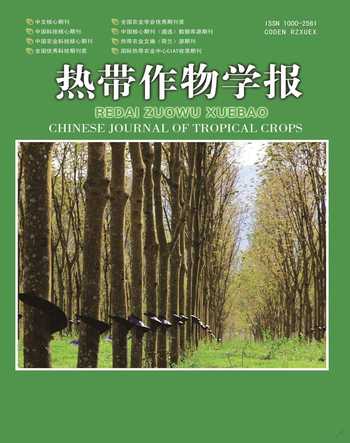

2.1.1 症状记述 受红根病危害的木麻黄病株树冠稀疏,枯枝多,3~5 a后整株枯死,9~12月间在病树的茎干、近地面的茎基部和暴露的树根上长出鲜艳的担子果,病株易被强风连根吹倒。病树根表面平粘一层泥沙,湿度大时病根表面长有灰白色菌丝体,用水冲洗后可见枣红色和黑红色革质菌膜。后期病根的木质部松软呈海绵状,并散发出浓烈的蘑菇味(图1)。

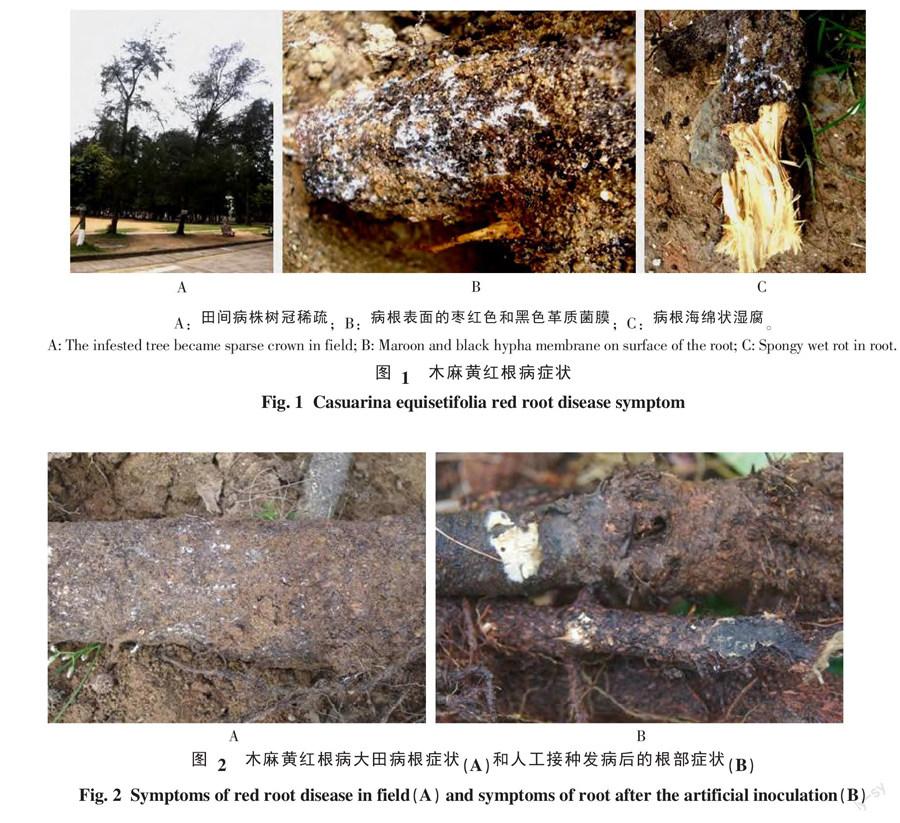

2.1.2 致病性测定 2个月后检查接种了分离菌的木麻黄苗木根部受侵染情况,结果发现有白色菌丝向接种体两端沿根蔓延扩展,病株长势衰弱,枝叶稀疏,约8个月后整株枯死。对枯死的木麻黄苗木根部检查后发现其根表粘一层泥沙,并有枣红色革质菌膜,菌膜边缘呈白色,老熟菌丝组织变红黑色。癥状与田间调查时发现的红根病症状相符,对照则无发病表现,表明该分离菌为木麻黄红根病病原菌(图2)。

2.1.3 病原菌形态 ①菌落生长特性:在PDA培养基中病菌菌落呈白色,浓密,边缘整齐,平伏生长,无特殊气味。菌丝生长速度快,生长到6 d时直径可达8.5 cm。

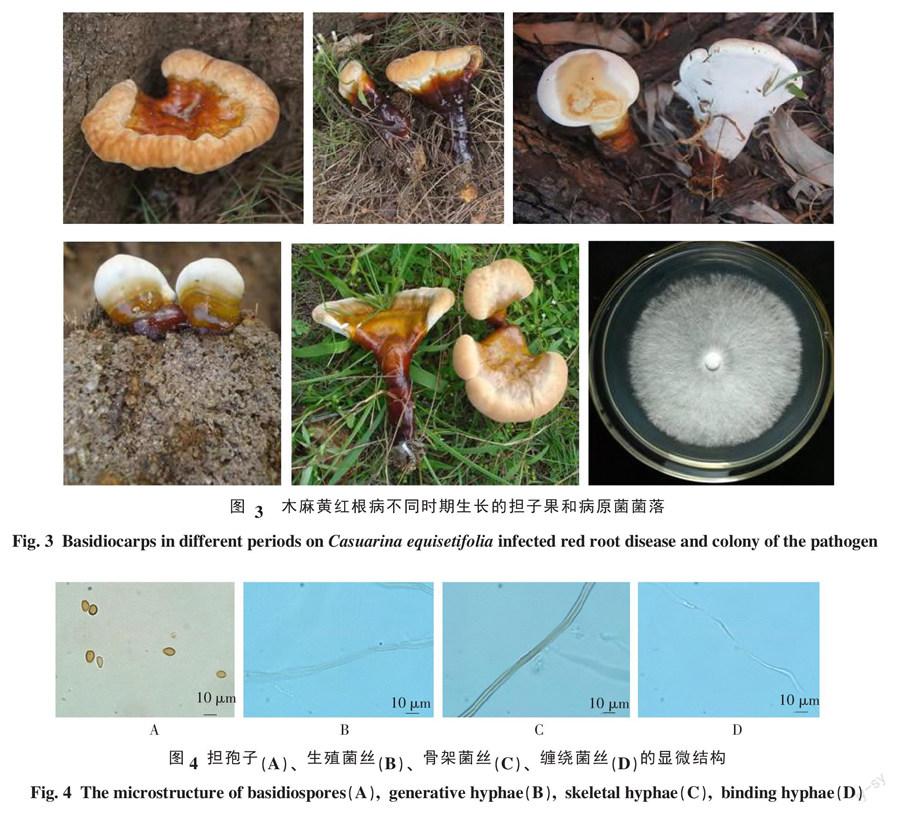

②子实体形态:担子果通常单生、无柄或有短柄;菌盖半圆形、近圆形、近肾形或近漏斗形,干燥后质量变轻,大小为5~25 cm×4.5~16 cm,厚1.5~2.3 cm;新鲜担子果菌盖表面红褐色、紫红色或紫褐色,有较强或弱的似漆样光泽,边缘厚实,向边缘颜色常由深至浅渐变,变浅至淡黄褐色、黄白色和白色;菌肉褐色,幼小子实体颜色常不均匀,呈淡褐色和咖啡色,厚约1.5 cm,无黑色壳质层;菌管长0.1~0.2 cm,褐色。孔面污白色至淡褐色;管口近圆形,每毫米3~4个;菌柄侧生、粗短、圆柱形,与菌盖同色或较菌盖色深,紫红色或紫黑色,长可达5.6 cm,直径可达2.5 cm(图3)。

③显微结构:皮壳构造拟子实层型,黄褐色。菌丝系统三体型,生殖菌丝透明、薄壁,直径1.5~2.5 μm;骨架菌丝黄褐色,厚壁至实心,干直径为2~4 μm,树状分支。缠绕菌丝无色,厚壁至实心,直径1~2.0 μm。担孢子卵圆形至宽椭圆形,顶端稍平截,黄褐色,双层壁,内壁有显著小刺,大小为8.8~11.1(9.95)μm×6.6~7.4(6.97)μm,长宽比Q=1.42(图4)。

④ITS序列比对:将测序所得序列在NCBI比对,结果表明与其相似度最高的序列为已登录的热带灵芝序列,相似度达99%。

病原菌形态特征与《中国灵芝图鉴》和《中国真菌志》第十八卷灵芝科中热带灵芝的描述相符,综合传统的形态学特征及ITS序列分析结果,鉴定该病原菌为热带灵芝Ganoderma tropicum(Jungh.)Bres.。

2.2 生物学特性

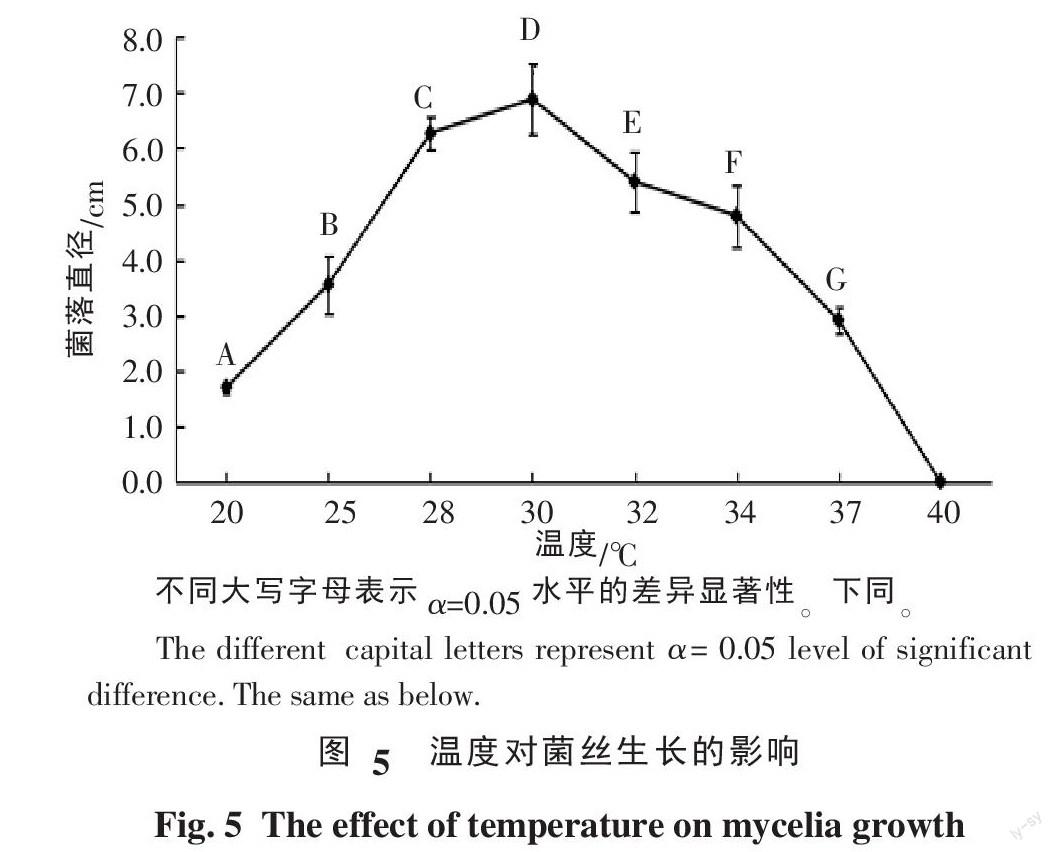

2.2.1 温度 菌丝在20~37 ℃均能生长,随着温度升高,在20~30 ℃时菌落直径也增加,而后逐渐减少,到40 ℃时生长完全停止,但是并未死亡,在温度适宜时仍可再次生长,这一特点和邓军等[7]报道的结果一致。菌落直径在30 ℃时达到高峰,可见高温有利于菌丝生长(图5)。

2.2.2 光照 比较3种光照条件下菌丝的生长情况,完全黑暗条件下长势最好,与全光照和光暗交替条件下培养的菌落直径差距明显(图6),可见黑暗有利于菌丝生长,光照则会抑制菌丝生长。光暗交替条件下培养的菌落生长受到明显的抑制,说明只需要一定时间的光照后菌丝生长就会受到抑制。光暗交替及全光照条件下培养的菌落背面发黄,可能光照过强会导致菌落发黄老化。

2.2.3 pH值 在pH值3.0~8.0时菌丝均能生长,最适宜菌丝生长的pH值为6.0(图7),说明偏酸的环境有利于菌丝生长,酸性或碱性过强则会抑制其生长。

2.2.4 碳、氮源 在测试的碳源中,以蔗糖为碳源的菌落长势最佳。糖类为碳源的培养基培养的菌落白色,薄;而肌醇、甘露醇和未加碳源的对照菌落长势差,几乎成透明状。表明热带灵芝对糖类碳源利用率优于醇类。在不同的糖类作为碳源的菌落中,菌落直径也有一定的差异,并且其中乳糖作碳源的菌落直径及菌丝厚度都较差,表明热带灵芝能利用单糖、双糖、多糖作为碳源,但是不同的碳源或同类型碳源的不同种类之间利用能力存在一定差异(表1)。

测试的氮源中,在以大豆蛋白胨为氮源的培养基中菌丝生长最好,其次是天门冬酰胺、氯化铵和硫酸铵,而硝酸钠和硝酸钾与未加氮源的对照菌落相似,近乎透明,长势很差,表明硝酸盐不容易被热带灵芝利用。氮源的利用能力从强到弱依次为:有机氮>铵态氮>硝态氮(表2)。

3 讨论与结论

灵芝属真菌是引起植物根部病害的主要病原菌之一。此前国内外先后报道了由 Ganoderma philippii(Bres.et. Henn)Bres.和Ganoderma pseudoferreum(Wakef)Over.et Steinm引起的橡膠树红根病、 G. lucidum(Leyss.ex Fr)Larst引起的槟榔红根病、G. boninense 引起的油棕茎基腐病和G. theaecolum J.D.Zhao引起的茶树红根病[5,8-11]。而木麻黄红根病的病原菌为热带灵芝[Ganoderma tropicum(Jungh.)Bres.],表明多种灵芝都可侵染植物根部,引致类似的红根病症状。与目前已报道的红根病的病原灵芝菌进行比较,引起橡胶树红根病的Ganoderma philippii 和Ganoderma pseudoferreum属于树舌亚属,表面无漆样光泽,具有类交织型的皮壳结构且孢子无小刺;G. lucidum和G. theaecolum 菌肉分层,而Ganoderma tropicum菌肉呈均匀褐色,并且G. lucidum具有灰球菌型缠绕菌丝;G. Boninense孢子狭长且无小刺或具微刺,表面常呈紫黑色,并有细密的轮沟;而Ganoderma tropicum表面环纹不明显或无,孢子具有小刺,卵圆形,并且常常呈红色,有时近边缘颜色渐浅。Ganoderma tropicum与目前已报道的其他红根病病原灵芝较容易区别。2004年戴玉成等[12]报道了热带灵芝引起的台湾相思树的干基腐朽病,这是国内把热带灵芝作为林木病原菌的首次报道。秦凡文等[13]调查发现该菌还可侵染桉树活立木和生长于橡胶树枯死木上。热带灵芝对不同植物的致病性不尽相同,可侵染木麻黄、台湾相思、马占相思、桉树等引起根腐病,但对橡胶树则无致病性,只是腐生在其死树头上,是否其本身存在不同的小种还是存在寄主选择性,还有待进一步深入研究。本研究结果表明光照会抑制该病原菌菌丝的生长;在pH值为6.0时菌丝生长最好,菌丝的生长喜偏酸环境;菌丝生长较适宜的温度范围较广,为28~37 ℃,在30 ℃时生长达到高峰。作为培养基的最适碳源为糖类,其中蔗糖利用率最佳;最适氮源为有机氮源大豆蛋白胨,几乎不能利用硝酸盐类碳源。1992年邓军等[7]通过测量不同温度下热带灵芝在木屑培养基中菌丝柱长度,通过回归方程计算最佳生长温度为28.8 ℃,与本研究在平板中培养测定的菌丝生长结果有差异;菌丝生长的最佳pH值为5.9,与本研究结果相符,但其未测试碳氮源的利用效率。

热带灵芝除能引起植物根腐病外,本身还具有潜在的经济价值[6]。在中国已知的104种灵芝中,已有14种被利用。除热带灵芝外,还有些种类如橡胶树灵芝、树舌等也是林木的病原菌,会给农业和林业造成经济损失,但他们同时也是具有潜在经济价值的药用真菌。因此对病原灵芝所致林木病害的深入研究的同时,也应对该类真菌的药用价值进行深入研究,使其变害为宝。

参考文献

[1] 陈小丽. 海南热带气旋年际变化与趋势预测[J]. 热带气象学报, 2000, 16(4): 360-365.

[2] 徐俊森, 罗美娟, 叶功富,等. 木麻黄引种与福建省沿海防护林体系建设[J]. 防护林科技, 2001, 19(3): 34-36.

[3] 张 巧, 韩永刚,黄义雄,等. 沿海木麻黄生态效益研究综述[J]. 防护林科技, 2014, 32(1): 45-49.

[4] 高秀兵, 李增平, 李晓娜,等. 橡胶树几种根病的人工接种方法[J]. 热带作物学报, 2010, 31(4): 626-630.

[5] 赵继鼎,张小青. 中国真菌志灵芝科[M]. 北京:科学出版社,2000.

[6] 戴玉成, 吴兴亮. 中国灵芝图鉴[M]. 北京: 科学出版社, 2004.

[7] 邓 军, 莫天砚. 热带灵芝的生理特性研究及化学成分分析[J]. 广西农业大学学报, 1992, 11(4): 15-23.

[8] 张运强, 张辉强, 邓晓东. 橡胶树红根病病原菌的鉴定[J]. 热带作物学报, 1997, 18(1): 16-23.

[9] 李增平, 罗大全, 王友祥,等. 海南岛槟榔根部及茎部病害调查及病原鉴定[J]. 热带作物学报, 2006, 27(3): 70-76.

[10] Khairudin H. Basal stem rot of oil palm caused by Ganoderma boninense: An update[C]. Kuala Lumpur: Palm Oil Research Institute of Malasiya, 1993: 739-749.

[11] Soepena H ,Purba R Y, Pawirosukarto S. A control strategy for basal stem rot(Ganoderma)on oil palm[M]//Flood J, Bridge P D, Holderness M, Eds. Ganoderma Diseases of Perennial Crops. Wallingford: CABI Publishing, 2000: 83-88.

[12] 戴玉成, 吴兴亮, 魏玉莲,等. 中国海南台湾相思树干基腐朽病[J]. 林业科学研究, 2004, 17(3): 352-355.

[13] 秦凡文, 李增平, 符儒民. 海南橡胶园灵芝属真菌分类研究[J]. 热带作物学报, 2014, 35(9): 1 816-1 824.