水下考古区域调查与海洋地球物理方法

2016-05-30胡毅丁见祥房旭东许江余兴光

胡毅 丁见祥 房旭东 许江 余兴光

水下文化遗产具有重要的历史和考古价值。而水下文物主动调查方式面临着诸多挑战我国的水下考古区域调查应引起水下考古工作者的关注,以促进水下考古学学科的发展。

水下文化遗产是不可再生的文化资源,保护并继承这些珍贵的遗产,深入挖掘其历史、艺术和科学价值,是落实国家海洋文化发展战略、弘扬中华民族优秀文化、增强民族凝聚力的需要。联合国教科文组织将水下文化遗产定义为“至少100年来,周期性地或连续地,部分或全部位于水下的具有文化、历史或考古价值的所有人类生存的遗迹”。水下文化遗产包括遗址、建筑、人工制品、人类遗骸、船舶、飞行器及其他具有考古价值的环境、自然环境和具有史前意义的物品等(保护水下文化遗产公约,2001年)。

水下考古区域调查及发展机遇

基于区域系统调查(systemmatic regionalsurvey)的考古调查作业方式自1940年代由美国提出并逐步应用于聚落考古研究后,已经形成了系统的理论、方法,并取得累累硕果。该方式以在某一区域内开展全覆盖式调查,并全面、系统地记录调查区域内遗迹、遗物分布情况为主要目标,通过构建区域内的时空关系,对区域变化过程进行动态观察和研究。我国自1990年代以来陆续在一些古文化遗存比较丰富的陆地区域开展了规模大小不等的区域系统调查,并取得一些阶段性成果。而以应用于水下考古工作的“区域系统调查”虽已有所尝试,但并未对“区域系统调查”之于水下考古作业的可行性和局限性进行分析。我们水下考古基本根植于海上渔民或者盗捞线索,说到底是某区域内的系列考古工作。水下考古的“区域调查法”核心应是在综合梳理历史、考古、访谈、地形地貌、季风洋流等诸多层面后形成“目标区域”。由于海上工作的复杂性,尤有必要逐步建立适于中国水域特点的“水下考古区域调查法”,以发展水下考古学理论,促进水下文化遗产保护。

对于考古学而言,区域既指具有相对独立性的地理单元,也可指具有相同文化或人群行为的地区,发端于陆地考古的区域系统调查主要基于封闭地理单元(如绿洲、盆地)或者某一特定的河流沿线作为调查区,在该调查区域内的人群、文化往往有密切的互动关系。在水下考古中同样存在类似的区域,如海洋航道,是历代航海船只的经验积累而自发形成的较为理想的航路,在我国南海渔民中广泛流传的航海手册《更路簿》,就详细记载了通往南海区域的航程和航向。而海战场的设定,则以利于战场某方为主,很少有狭路相逢的状况。这些因为历史、生活、文化限定的区域,极有可能是水下考古区域调查需要关注的。这些区域往往与一些特殊的地形地貌特征相关,或为峡口,或为封闭性的内湖,或为经常性途经的岛礁等航海风险区,因此才有“沉舟侧畔千帆过”的名句流传。因为即使有沉舟在前,航路仍然是多数船只的必然选择,才有千帆侧过的后景。与陆上区域的定义类似,虽然大海茫茫,但是大多数的古代航路都较为固定,也即意味着海洋环境下的文化遗产具有一定的区域性。

我国水下考古工作开展较晚,始于1980年代,初期由于勘查仪器和队伍人才的缺乏,主要依靠渔民和盗捞文物者提供的线索等,以沉船为主要目标物,采用的是从某点切入并往周边扩散的调查方法。虽然这种方式较为被动,但我国在水下考古工作中也取得了重要的进展。如广东“南海Ⅰ号”整体打捞、海南西沙“华光礁Ⅰ号”、福建平潭“碗礁Ⅰ号”等沉船的抢救性发掘项目均获成功,引起了全社会的广泛关注。

随着社会发展及我国经济实力的增强,近年来海上调查设备逐步完善,水下考古队伍也逐步壮大,2014年国家文物局水下文化遗产保护中心实现独立建制,负责统筹全国水下考古、水下文化遗产保护工作,标志着我国的水下文化遗产保护正在以新的姿态、新的理念发展。以渔民和盗捞线索提供沉船点位的被动式抢救发掘必将被突破与改变,同时沉船也不应是水下文物保护所需勘查的唯一目标物,一些历史的、自然的水下文化遗产,也应是关注的焦点。水下考古区域调查方法正是水下文物考古的一种有益尝试。

目前我国的水下考古主要集中在浅水区域,大多依靠人的潜水探摸。随着社会经济的不断发展,我国经济布局进一步向海滨地区集聚,滨海或海岛旅游业及各类滨海经济区渐次提出,涉海用海项目急剧增多,在很大程度上威胁到海洋自然遗产和海洋文化遗产的安全。海洋遗产面临着自然损坏和人为破坏的双重挑战,水下蕴藏的许多珍贵的历史信息可能完全丧失。水下文物盗掘、盗捞及渔民对于近海近乎犁地式的捕捞,使得近海发现完整水下文化或者自然遗产的概率大减。

随着我国海洋战略由“绿水”转向“蓝海”,水下文化遗产的勘查也必将从浅水往中深水过渡,在这些海域,对前期仪器探测设备的依赖可能更大。因此,如何大力拓展相关的海洋调查装备,以完成我国水下文化保护事业从浅水往中深水的转型过渡也是必须面对的一个问题。与此同时,水下文物探测保护的科研需求也必然引领我国海洋装备在某些中深水领域的突破与改进。

2013年10月,习近平主席在访问印度尼西亚时提出了建设“21世纪海上丝绸之路”的倡议。开发海洋资源,发展海洋文化将是海上丝绸之路发展的两翼。海洋文化包括了海洋民俗、海洋考古、海洋信仰等范畴,其中海洋考古的载体水下文化遗产是海洋文化不可或缺的重要内容,是我们祖先认知海洋、经略海洋的历史见证,对于增进不同文化间的认同、互信、情感具有重要意义。四川眉山市彭山区“江口沉银遗址”是研究明末清初中国社会历史的重要文物。2015年致远舰的确认,为中国近代史、甲午海战的研究提供了珍贵的考古实物资料。发掘和展示水下文化遗产所承载的海洋文化魅力对于在全社会形成关注海洋、热爱海洋、保护海洋的氛围,实现我国海洋强国的战略目标有着重要意义。

水下文物保存狀况

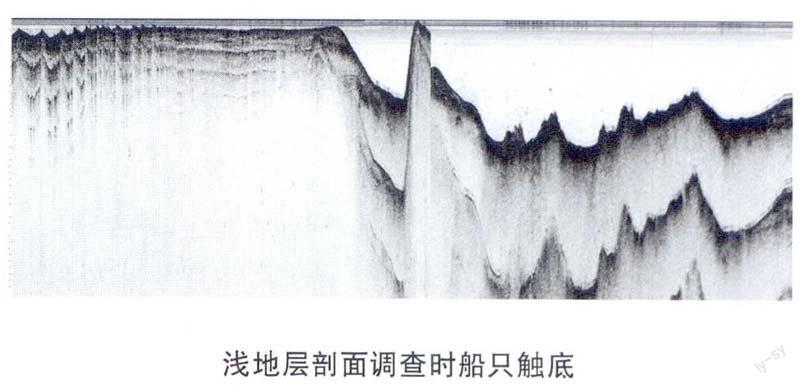

以沉船为主的水下文物区域调查周边海洋环境主要包括海底的地形地貌环境、海洋动力环境及人工环境。沉船往往是因触礁、搁浅等原因而导致的,因此沉船区域周边海底礁石、沙波等地貌密布,地形复杂,其中沙波等受水动力的影响易发生剧烈改变。因为沉船类水下文物往往在礁石或浅滩附近,要进行扫侧时调查仪器必须于礁石或浅滩上方或旁侧经过,而这极易造成船只和仪器触底。对于全埋藏或者半浅埋的水下文物而言,利用浅地层剖面仪是较为重要的一种调查方式。而浅地层剖面仪这种以线性方式进行扫侧的设备,必须经过沉船上方才能获得相关的反射信号特征,这在浅水地形复杂区较难实现。此外,沉船附近礁石所产生的磁性往往对海洋磁力调查产生较大的背景干扰,而中国近海广泛分布的各种海底铁磁性物质(锚链)也是影响磁力探测的主要原因之一。沉船位置水下地貌的复杂性增加了水下文物海洋调查的难度。

浅地层剖面调查时船只触底

就海洋动力环境而言,在礁石、浅滩附近,水体传输时易造成海洋微环境的改变,这对于以小型调查船、渔船为主,主要靠人工把舵方式的开船者提出了很高的要求。考虑到潮水、风力等的影响,船只经过可疑的沉船点或者周边有礁石、浅滩时,因为微环境对海洋动力的改变而导致仪器姿态不稳,易对水下特征物体造成漏扫或者变形,对于后续的识别工作造成较大困扰。尤其是进行区域调查时,由于区域内的水下文物分布不明,复杂的海底环境叠加海洋动力环境的微干扰,会在最终的结果识别中形成很多可疑干扰点,同时一些真正的水下文物点则被遗落,造成区域调查的不完善。人为环境的干扰主要体现为渔网、养殖等,这些人为设施在我国的近岸海域广泛分布,对于船只航行、后拖仪器都造成了较大干扰,以磁力仪为例,一般为了减少船磁影响,后拖缆长度需达到3倍船长左右,而这意味着后拖缆长度要达到60~70米,在船只掉头或者经过礁石、浅滩时往往易造成仪器的钩挂。

人为环境干扰水下考古调查海域周边的养殖分布,容易造成对海域调查的干扰。

水下文物相当大的部分以古代沉船为主,失事船只在沉没后往往发生倾覆,其上所载的物品随海流漂移,在海面上形成一系列的散落物,而船体在水流、生物、化学等作用下分解剥落。

以木质材料为主的船体在岁月的风霜中逐渐侵蚀、破坏,有时仅残存部分船体,如隔舱板或者部分舷板。在部分沉积速率较大的区域,沉船整体或者部分残骸被沉积物掩埋,而最终得以保存。因此以木质为主的沉船在海底的存在方式主要有埋藏、半浅埋、全出露等几种,保存状况一般有完整船体(部分完整船体)、残留隔舱板或者仅余散落物等。以铁质为主的战舰或者近现代沉船,由于光照较弱,时间较短,并处于少氧和低温的环境,船体相对较好探测。而中国古代水上交通主要依靠木质船,木质沉船保存完整或者半完整者一般以埋藏或者半埋藏状态为主。

在我国近岸海域,木质沉船存在形式更多的是以残留的隔舱板、散落物等为主,个别的深埋于海底或者存在于更深水域,而得以完整保存,如“南海Ⅰ号”,“南澳Ⅰ号”。针对沉船的不同存在方式需要采取相应的探测方法。水下考古区域调查法与田野考古区域系统调查方法不同的是,由于水层间隔,在系统区域探测中可能某种单一调查手段并不能一蹴而就,而需要经过多轮次或者多方位的调查才能有所确定和发现,在工作程序方面要经过大量解译和对比研究工作,在成本支出等方面也远高于田野考古。而各种现代海洋仪器的参数匹配,比如频率、扫宽、船速、海况都需要清晰的界定,在调查流程和数据采集处理分析等方面也有许多细致的工作需要开展。海洋地球物理探测方法面临的挑战

对于全埋藏的木质沉船或者沉船残骸,浅地层剖面探测应是主要方法。但是对于小型埋藏船只,仅仅用一条浅剖测线难以窥测其深度,需要多条测线覆盖,这要求船只的偏航距离较小(尤其是经过沉船上方的偏航距离不超过10米左右)。这种要求对于水下考古区域调查作业的挑战相当大,受潮、流、风、浪等的影响,对于l艘20米长的调查船要一直保持10米左右的测线间距进行全覆盖是很难实现的。在测线要求如此密集才能保证不疏漏的情况下,只能在仪器方面增加浅地层剖面探测的横向间距,以满足船只偏航的要求,比如三维浅剖的应用。在解译方面,对于地层中发现的沉船可疑物,由于缺少大量的实际例证和对比数据而不能轻易确定。对于半浅埋的沉船则因为仅仅有部分出露或者仅余隔舱板等部分物件,需要仔细、反复的调查检测对比。在地形地貌复杂区综合多手段的对比试验尤为重要。实践证明,对于微小线性物体的探测效果侧扫声呐优于多波束的探测效果。而对于仅残留散落物的区域,除了常规的侧扫声呐、多波束调查外,多波束的动态聚焦功能,超高频的侧扫声呐或者三维摄像声呐可能是野外调查解决方案之一。值得指出的是,图像识别处理技术,如阴影、纹理分析,神经网络分类技术等可能更是今后必须发展而且急需发展的方向之一。

对水下文物细微物体侧扫声呐与多波束声呐的对比

沉船周边海洋环境状况的原位系统分析与研究是目前水下考古中比较欠缺的环节。沉船周边的原位水文动力、沉积特征、海水化学、海洋生物等环境要素现状对于推测水下文物保存环境与遗址形成过程有着重要意义。比如通过沉积速率和沉积物类型可以推测沉船的埋藏深度,从而与浅地层剖面探测的深度进行综合比对,进而为沉船判别提供依据。通过对沉船周边水文环境的长周期监测可以了解沉船周边的水文微尺度动力情况,在叠加区域潮流背景下获取水文动力对沉船遗址的影响。而海洋生物、海洋化学、沉积化学则可能对于不同有机质或者船体不同部位的腐蚀情况提供分析依据,推断沉船在自然状况下的原位保存历史周期,为是否需进行抢救性发掘提供科学参考。同时,对典型水下文物遗址的系统周期观测,对于了解沉船的沉没、埋藏过程,提升水下文物原址保护的认识,建立水下文物探测与保护技术,提高水下考古区域调查方法的效用有着至关重要的作用。

經过80年的发展,随着田野考古区域系统调查方法的不断推广及相关分析技术的应用,田野调查已经超越了单纯以发现遗址为目的的阶段,而成为一种重要的研究方法。该方法自1990年代引入我国后,迅速在田野考古中崭露头角,考古工作者策划并完成了大量优秀案例,极大地促进了中国田野考古学的发展。水下考古作为考古学的一个重要分支,基于水下考古系统研究、有效保护的需要和水下环境的复杂性,受田野考古区域系统调查方法启发而提出的“水下考古区域调查法”能够获取区域资料、开展区域研究,并有可能在方法、理论上取得新的突破以进一步促进水下考古学的发展,值得引起水下考古工作者、海洋科学工作者的共同关注。

关键词:水下文化遗产 探测 水下考古区域调查