同胞数量与教育获得的性别差异

2016-05-30黎煦刘华

黎煦+刘华

摘 要:同胞数量对教育获得的影响存在性别差异,对女性影响较大,对男性没有统计上的影响。在国家强调教育公平的时期,同胞效应的性别差异较小;在强调效率的时期,性别差异较大。在农村,同胞效应的性别差异要高于城镇。从同胞构成来看,对女性教育获得影响最大的是弟的数量。研究表明,同胞效应产生的主要原因是家庭预算约束和性别偏好。

关键词:同胞数量;教育获得;性别偏好

中图分类号:C92-05 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2016)03-0019-11

Abstract:Gender differences exist in the effects of sibship size on educational attainment, sibship has stronger negative effect on females education but

its effect on males education is not significant statistically. During the period emphasizing educational equality, the gender difference in the effects of sibship size is small, while it becomes larger during the period characterized by competition and efficiency.The gender difference is much larger for rural residents than for urban residents.Given the sibship structure,the negative effects on educational attainment are stronger for female,particularly when there are younger brothers.The analyses indicate that the effects of siblings are mainly due to familys budget constraints and son preference.

Keywords:sibship size; educational attainment; gender difference

一、引言

教育机会的性别差异作为性别不平等的一个重要方面,一直受到社会分层研究的关注[1]。对我国的经验研究主要有两个思路:一是分析宏观的制度政策变化对不同性别群体教育机会的影响。研究发现,我国教育性别平等变化的趋势和程度,与国家不同历史时期的政治环境有直接的关系。在强调平等的时期,教育性别平等化会增强,在强调经济发展的时期,教育的性别平等化趋势则减缓,甚至不平等会加大[2-3]。也有研究分析某个具体的政策对教育性别平等化的影响,如研究发现高校扩招从整体上改变了男性和女性之间的机会结构,增加了女性的相对教育机会[4]。另一个思路是从微观的角度,研究家庭条件的变化对教育水平的影响。张俊森等发现,家庭背景(家庭收入和父母文化程度)对女孩的教育水平影响更大,主要原因是贫困家庭中女孩的教育更易受到经济状况的约束[5]。

除了家庭背景,同胞数量作为家庭结构的一个重要方面,如何影响子代的教育水平一直受到研究者的重视[6-7]。由于发达国家和中国在制度环境和文化上的巨大差异,研究同胞数量对教育获得的性别差异较少,因此本文的研究不仅可以对我国的经验事实提供有说服力的解释,也可以丰富该领域的研究成果。

主流的实证研究发现,同胞的数量对个体教育获得有负面作用,对此最有影响的解释是资源稀释假说。该假说认为,家庭资源包括非物质资源和物质资源,前者主要指父母的时间、和小孩的情感交流等,物质资源主要包括父母在小孩教育上的投资和提供的学习环境。随着兄弟姐妹数量的增加,每个小孩能够获得的资源就会减少,从而影响他们的教育水平[8-9]。第二个解释是群集理论(the confluence theory)。该理论认为,某个特定的儿童所处的家庭智商环境是父母和兄弟姐妹人数的平均水平,因此兄弟姐妹人数越多,对个人教育水平的负面影响就越大。根据该理论,出生顺序对教育获得也有作用,早出生的小孩所处的家庭智商环境就要比晚出生的小孩优越,从而教育程度更高[10]。第三个解释是,父母决定孩子的数量和质量本身是一个内生的权衡过程。也就是说,父母在决定子女数时,可能同时考虑他们拥有的资源以及对子女教育程度的期望,即有一个我们未能观测到的变量“父母对子女教育获得的期望”同时影响了兄弟姐妹个数和个体教育水平,从而导致同胞数量对教育获得的影响估计是有偏的,不是真实的因果关系[11]。第四个解释是谢宇等在研究中国台湾地区的代际教育流动时提出的。他拓展了资源稀释假说,认为家庭资源不仅包括父母的资源,也包括未婚子女给家庭带来的资源。在重男轻女的文化中,父母往往牺牲年长孩子(特别是女孩)的教育机会,通过她们对家庭的贡献来帮助弟弟妹妹完成更多的教育,该理论的一个重要发现是兄弟姐妹的个数、构成和出生的间隔等对男孩和女孩的影响是不同的[12]。

已有研究表明,同胞数量和同胞结构都对个体教育水平产生影响,并且这些影响对男女有明显的不同。

二、研究假设

本文主要研究同胞数量对男女性别教育水平影响的不同,进一步研究中还涉及同胞结构,这就需要我们从多个维度来分析教育的性别不平等。

第一个维度是总的同胞数量对男性和女性教育获得的影响差异。一般来说,如果在对孩子进行教育投资时,家庭资源没有预算约束,父母不会有性别偏好,这是发达国家家庭表现出的一个共同特点。但我国经济发展水平还比较落后,对孩子的教育投资是大部分家庭的重要支出,在对多个孩子进行教育投资时,父母就会有一个取舍和轻重的态度。父母在教育投资时的性别偏好,主要还是基于成本收益的经济考虑。在我国,由于女性和男性的生理特点不同,加上劳动力市场的性别歧视等原因,女性的平均工资要低于男性。与此同时,我国的社会保障体制还不健全,农村父母年老后基本上是依靠子女养老,而在我国的文化中,男性主要承担赡养父母的义务,对儿子的教育投资可以获得终生的长期回报,因此父母大多有重男轻女的思想,更加偏重对男孩的教育投资,男性教育水平受同胞数量的影响较小。由此,我们提出第一个研究假设。

假设1:同胞数量对教育获得的负面影响,在性别间存在差异。

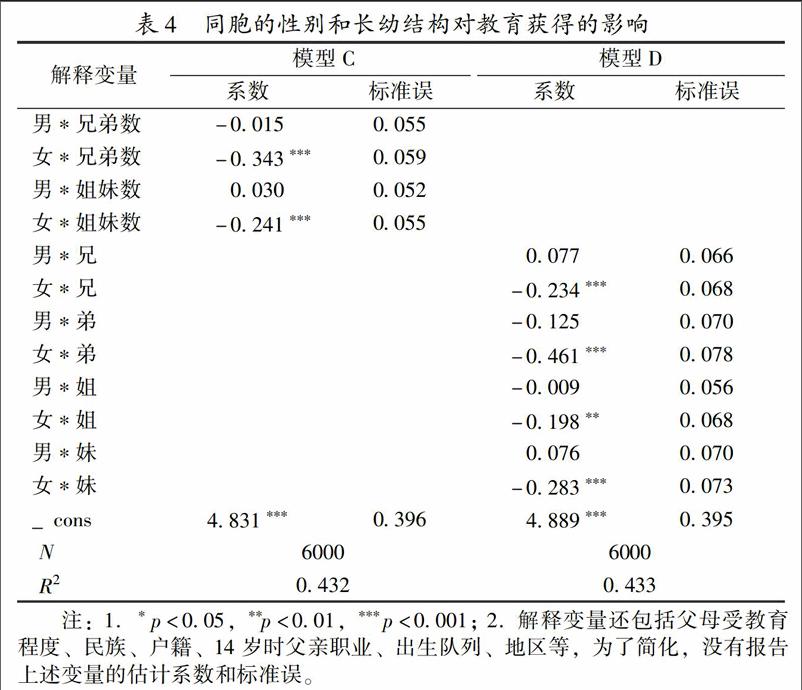

第二个维度是考察在不同的出生队列,同胞数量对男女教育水平的影响差异。根据贝克尔(Becker)和索伦(Solon)的理论模型,孩子的教育水平是家庭教育投资和政府教育投资之和的函数[13-15]。如果政府加大教育支出,会在一定程度上抵消家庭资源在教育投资上的预算约束。和发达国家不同,我国这几十年经济社会制度变化剧烈,不同时期的宏观政策影响了家庭资源的可得性和资源的分配,因此不同时期出生的孩子受到政策的影响是不同的。我国的教育发展一直是服从于特定的经济和政治目标,总的来看,教育政策在不同时期追求教育平等和效率的侧重点不同[2]。在注重平等的时期,政府会大量增加教育的供给,降低各级教育的入学门槛,使得教育机会在不同群体上分配比较平等,家庭背景对子女教育水平影响较小,从而男女教育获得的差异较小,这主要体现在1978年改革开放以前。1978年以后,我国教育政策的主要目的是培养国家需要的人才,服务于改革开放和经济发展,更加注重教育投资的效率,因此家庭背景对子女教育的影响变大,教育获得的性别差异也变大。虽然把这几十年我国教育政策的目标分为追求平等和效率这两个类别过于简单,但对本文的分析来说,确实抓住了政策变迁的主线。本文根据这一思想,根据出生年份和小学的入学时间,我们把样本分为五组,进一步考察不同时期的教育政策对男女教育获得影响的差异。据此,我们提出第二个研究假设。

假设2:对于不同的出生队列,同胞数量对男女教育获得的影响不同。

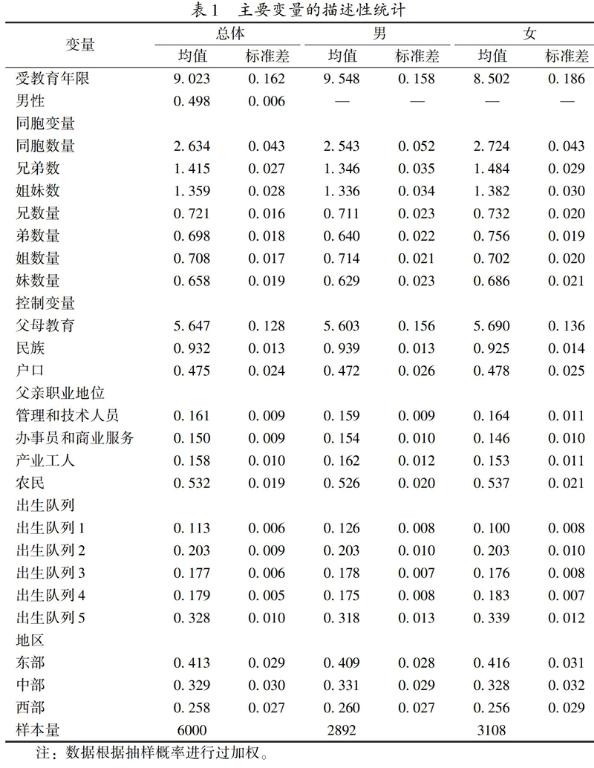

第三个维度是分析教育的性别差异在城市和农村是否不同。由于户籍制度限制,我国城乡居民之间的教育水平呈现巨大的差异。根据2012年CFPS的调查,全国15岁及以上的样本中,农村人口的平均受教育年限仅为6.6年,非农人口平均受教育年限为10.2年,城乡差距为3.6年。农业人口的学历主要分布于初中及以下,高中及以上学历人群中,学历越高,农业人口的比例越少。而且城乡之间在初中升高中、高中升大学的升学率上,也表现出显著的差异。分性别来看,女性平均受教育年限的城乡差异为4.0年,比男性受教育水平的城乡差异高0.9年[16]。从数据的描述性统计可以看出,教育的性别不平等在农村比城市更加严重。同胞效应产生的主要原因是家庭预算约束和父母性别偏好。当预算约束减小时,可以预计家庭资源在男女之间的分配更加平均。在我国,城镇居民的经济条件要明显高于农村居民,为此在城镇居民家庭中同胞数量影响的性别差异要小于农村居民家庭。因此,我们提出第三个研究假设。

假设3:同胞数量影响的性别差异在农村比城市更大。

第四个维度考察同胞的结构对男性和女性教育获得影响的差异。国外研究发现,在控制了同胞数量以后,孩子的性别和出生顺序变得不再重要[17]。比如,从同胞的性别来看,他们假定,对一个孩子来说,有一个哥哥或一个姐姐对其教育的影响是相同的;从出生顺序来看,他们假定,对一个孩子来说,有一个哥哥或一个弟弟对其的教育影响也相同。但我国和发达国家情况不同。对于第一个假定,我们凭经验知道,对于一个女孩,一个姐姐对其教育的影响一般小于一个哥哥对其教育的影响,这实际上是父母在多个孩子教育投资上性别偏好的反映。国外文献认为出生顺序没有影响,暗含的假定是,家庭资源对孩子的教育获得是外生的、固定不变的[17]。但在中国的背景下,家庭资源还包括代内的资源转移,由于受到家庭预算的约束,父母经常牺牲年长孩子的教育机会,要求他们提早工作来对弟弟妹妹提供资助。在男性偏好的条件下,有弟弟的姐姐在家庭中就处于教育获得最不利的位置。我们把同胞数量进一步区分为兄弟数和姐妹数;再进一步区分为兄、弟、姐、妹数,来考察同胞的性别结构和出生顺序的教育效应。因此,我们提出第四个研究假设。

假设4:从同胞结构来看,兄弟数和姐妹数对男性的教育影响很小,但对女性影响都很大。对女性而言,和兄、姐、妹相比,弟的数量对其教育的负面影响最大。

三、数据、变量和方法

1. 数据

本研究使用的是2008年全国综合社会调查(CGSS 2008)。该调查运用四阶段分层抽样,覆盖了中国城市和农村地区,搜集了被访者教育获得经历和家庭背景等信息。样本范围包括除宁夏、青海、西藏三个省(自治区)以外的内地其他地区共计6000名18岁以上的城乡居民。

2. 变量

本研究的因变量是被访者的受教育年数。根据人力资本理论,该变量反映了对教育的投资。问卷中报告了被访者回答的受教育年限和最高教育程度,我们根据这两个问项,统一换算成教育年数

通过比较被访者回答的教育年数和用最高教育程度转换过来的受教育年数(即小学=6年,初中=9年,高中=12年,大学本科=16年等),两者的相关系数等于0.9519,因此被访者对受教育年数的回答是可靠的,考虑到多元线性回归的因变量是定距变量,而用最高教育程度转换过来的受教育年数取值相对较少,因此用被访者回答的受教育年数作分析更好[16]。样本中有一位被访者没有报告其受教育年限和最高教育程度,我们根据该样本的年龄和其他信息,将其教育程度替换为0。

自变量包括受访者的性别、同胞数量、父母教育程度、民族、户口、父亲职业地位、受访者小学入学年龄所处时期、地区等。核心自变量为同胞数量,为了考察同胞结构的影响,我们把同胞数量进一步划分为兄弟数、姐妹数;兄、弟、姐、妹的数量。问卷报告的同胞数量取值范围在0-12,在统计分析时,将大于等于5个的个案都赋值为5,以降低极少数的极端值对模型估计的影响[3]。

我们将父母的教育程度转换为教育年数,并取其中较高的教育年限,反映家庭文化背景对子代教育水平的影响[18]。汉族普遍比少数民族的教育水平要高,我们加入了一个以少数民族作为参照组的虚拟变量,来控制民族之间在受教育程度上的差异。由于我国存在明显的户籍歧视,出生时拥有城镇户口的居民在教育获得上比农村户籍的居民有优势,所以我们按照出生时的户籍状态设立了一个户口的虚拟变量。除了父母的文化背景,家庭的经济状况对一个人的教育获得也发挥重要作用,由于问卷中没有报告受访者14岁时的家庭收入,我们用该时间父亲的职业地位来代替,划分为四类职业。我们把14岁时父亲“全职就业”且为国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人和专业技术人员的定义为“管理和技术人员”,将非农就业中的产业工人定义为“产业工人”,将非农就业中的非管理技术人员和非产业工人定义为“办事员和商业服务人员”,最后将“全业务农”、“兼业务农”等其他就业状态统一界定为“务农”也有研究者依据国际标准职业分类代码将父亲的职业进行编码

[3,21],由于问卷中该题项的缺失值较多,并且国际标准职业分类对我国并不太适用,因此本文没有采用这种方法,而是参考李春玲和吴愈晓的处理方法将众多类别的父亲职业简化为管理和技术人员、办事员和商业服务人员、产业工人、农民四类[19-20]。由于该变量仅是一个控制变量,因此这种划分不会对分析结果有大的影响。个人的教育获得会受到国家不同时期宏观经济和教育政策的影响,运用截面数据分析宏观政策对个体教育影响的一个困难在于,个体的教育历程会跨越不同的历史时期,因此无法确定个体在教育历程中哪个政策对其教育水平影响最大。一般来说,家庭环境对个人教

育获得影响最大的时期是在个人求学的早期,因为家庭一旦做出教育决策,就很难收回

[7]。

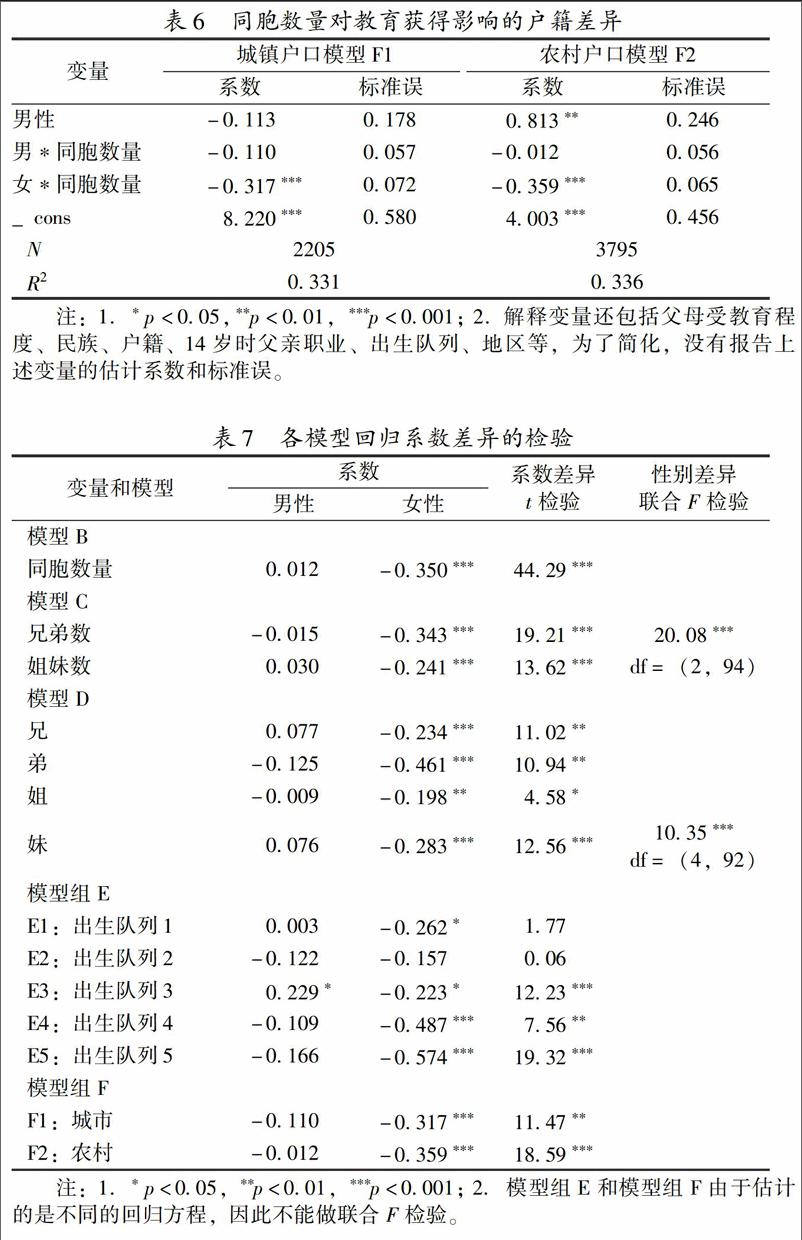

因此宏观政策对家庭环境的影响也是集中于个体接受教育的早期阶段。我们按照7岁开始上小学计算,据出生年份把样本人群分为五组:①出生队列1(1946年之前出生);②出生队列2(1947-1957年出生);③出生队列3(1958-1965年出生);④出生队列4(1966-1972年出生);⑤出生队列5(1973年及以后出生)出生队列1的群体最晚在1965年考大学,不受“文化大革命”影响;出生队列2群体接受小学或初中时遇到基础教育大跃进,高考入学年龄处于“文化大革命”中;出生队列3群体高考时间在“文化大革命”后;出生队列4群体初中以后的教育就没有受“文化大革命”影响,并且处在强调效率的改革开放初期;出生队列5群体1986年及以后升入初中,受到《中华人民共和国义务教育法》的影响。详细说明请见郑磊的论文[21]。[13]。由于我国地区之间发展的不平衡,东部的教育水平要高于中部和西部,因此在文章中加入了东部、中部和西部的地区控制变量。变量的描述性统计详见表1。

3. 方法

我们利用OLS方法估计同胞数量对教育获得影响的性别差异。数据按照抽样概率进行加权。CGSS 2008的数据在每个初级抽样单位(PSU,区/县)抽取了60个家庭户的60个被访者,因此数据在区/县层面存在聚集,这会导致OLS估计系数的标准误产生偏误。为此,我们用调查估计方法对样本权数和聚类标准误统一进行了调整

根据2008年《中国人口与就业统计年鉴》,按照性别和城乡这两个变量对样本进行加权;由于在抽样设计中第一阶段的PSU是从5个抽样框中抽取的,因此样本在第一阶段分为5层。但样本只报告了PSU信息,因此本文用一阶段分层抽样近似模拟实际的四阶段分层抽样(Stata11.0,Svyset命令帮助文件)。

四、实证分析结果

1. 描述性统计

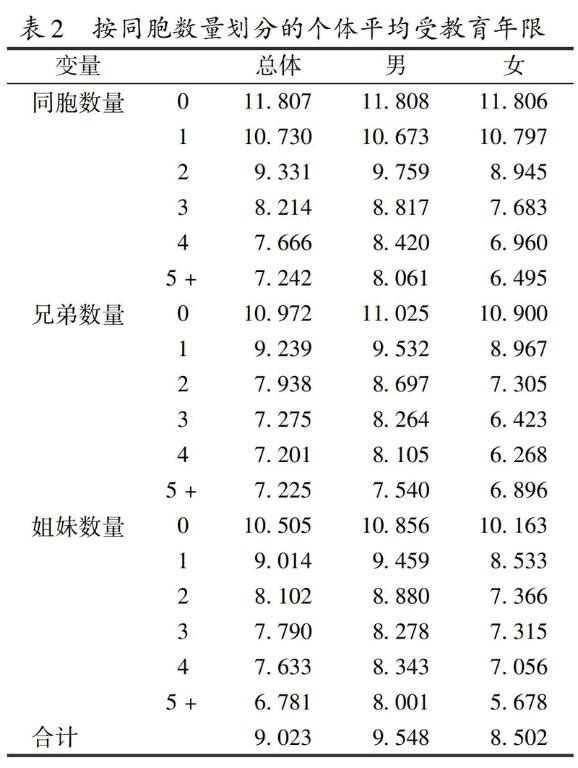

表2展示的是按照性别和同胞数量区分的中国成年人的平均受教育年数。总的来说,男性的受教育年数高于女性唯一的例外是在只有1个同胞的家庭中,男性受教育年限少于女性。但在未加权样本的描述性统计中,该种情况下男性受教育年限要高于女性。无论男女,随着同胞数量的增加,受教育年限也都减少。此外,随着兄弟姐妹数的增加,男女的教育差距也在增大。女性在有两个同胞的家庭中平均比男性少接受0.8年教育,但在5个及以上同胞的家庭中她们比男性少接受1.6年教育。把同胞数量区分为兄弟数和姐妹数可以发现,随着兄弟数的增加,男性受教育年限减少,女性受教育年限也减少,但在5个及以上兄弟的家庭中,女性的受教育年限比3个兄弟数的家庭中受教育年限要高。随着姐妹数的增加,无论男性还是女性的受教育年限都在减少。

2. 同胞数量对教育获得影响的性别差异

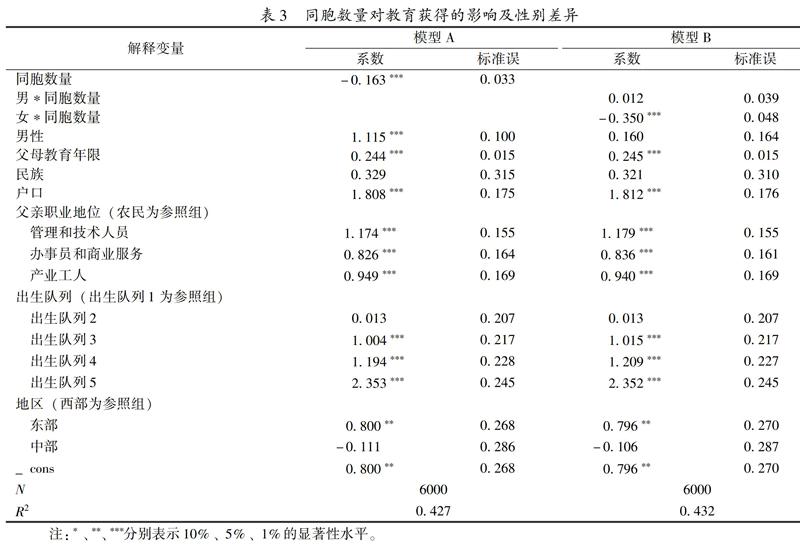

表3中模型A报告的是同胞数量和其他解释变量对总体教育获得影响的估计。可以看出,同胞数量每增加1个,个人平均教育年限减少0.16年,在统计上是显著的。男性比女性的教育年限平均多1.12年,反映了女性在教育获得上处在不利地位。父母教育年限每增加1年,会使小孩教育程度平均增加0.24年,反映了家庭文化背景对子代教育的影响很大。相对父亲的职业为务农而言,14岁时父亲拥有全职的管理或技术工作使子代教育平均多1.2年。从出生队列变量来看,相对于出生队列1,其他四个队列的平均教育年限都有明显提高(出生队列2不显著),其中教育年限提高最多的是出生队列5(即1973年及以后出生的),比出生队列1人口(1946年及以前出生)增加了2.35年。反映了这几十年我国教育事业取得了长足的进步,特别是九年制义务教育法的实施有效提高了全民的教育程度。由于我国地区教育发展的不平衡,东部比西部地区人群的受教育程度平均多0.8年。

模型B的解释变量和模型A相同,为了考察同胞数量对男性和女性教育获得影响的不同,我们估计了同胞数量和性别交互项系数的大小。可以看出,虽然同胞数量对男性平均教育年限的影响符号为正,但统计上不显著;但对女性,每增加1个同胞会减少0.35年教育年限,统计上高度显著。以上结果支持了假设1,即同胞数量增加会降低个人的受教育程度,在我国该负面影响主要集中于女性,男性教育受同胞数量影响很小。

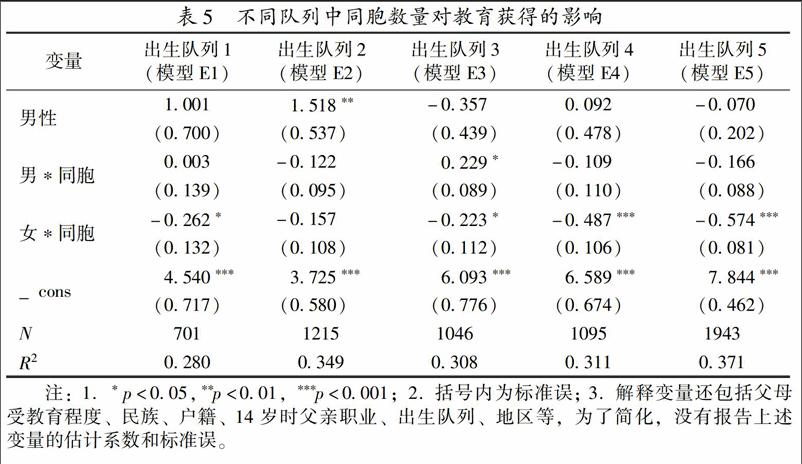

3. 同胞的性别结构和长幼构成对教育获得影响的性别差异

模型C把同胞数量区分为兄弟数和姐妹数,从性别构成的角度分析它们对男性和女性教育获得的影响。可以看出,兄弟数和姐妹数对男性教育获得的影响在统计上都不显著,且数值很小;而兄弟数和姐妹数对女性教育获得都有显著负影响,但影响的大小不同。每增加1个兄弟数会减少女性的教育年限0.34年,而每增加1个姐妹的数量则会减少女性教育年限0.24年。