一例大学生社交恐怖症的心理咨询过程

2016-05-25强冬梅

强冬梅

(淮阴工学院 心理咨询中心,江苏 淮安 223003)

一例大学生社交恐怖症的心理咨询过程

强冬梅

(淮阴工学院 心理咨询中心,江苏 淮安 223003)

摘要:通过对某在校大学生社交恐怖症开展资料收集,运用认知疗法中的矫正不合理认知并重建正确认知,用行为疗法中的系统脱敏疗法对来访者的社交恐怖症状进行心理干预。经过半年多的咨询与治疗,取得了较好的效果,社交恐怖症状消失,能正常地人际交往和生活。

关键词:大学生;社交恐怖症;心理咨询

1一般资料

1.1基本情况

来访者,男,大四学生,身材在1.75米左右,穿黑西服、牛仔裤,带个眼镜,身材适中,话语不多,是主动来访。

1.2个人陈述

来访者说:“因为又要上专业课了,老师要求我们做课件,而且必须要上台前去讲授自己的课件,尽管早已经做好了,但就是不敢去讲,一拖再拖,这是最后一次了,为此深感焦虑,前来咨询。”

1.3咨询师的观察

来访者在叙述问题时,眼神多数时候不看咨询师,不敢与咨询师对视,脸有些泛红。咨询师认为他的性格腼腆、害羞、柔弱、温和、拘谨。

1.4个人成长史

来访者从小就是个很闷的小孩,周六、周日也不出家门,他家离姥姥家不足200米远,可是一年中只在过年时去一次。他有个哥哥,但哥哥对他一直不好,像做饭、放羊的事,哥从来不做而是指使来访者做,还用鞭子打过他。来访者说每天放学后要去放羊,当时他只有7、8岁大,那些公羊拼命地跑,他撵不上,常常无望地哭。小学时,由于没有反抗能力,常常被个别同学威胁、恐吓,被迫替他们写作业。因此,他说童年生活是不幸的。

来访者回忆在小学时就很害怕上课,有一次上语文课,老师让他读《珊瑚礁》这篇课文,他当时脸红发烫,站了半节课,就是不肯读,而不读的原因是害怕上气不接下气,害怕他的那种窘态被同学看到。来访者说:“由于担心老师提问,一节课就像一年那么长,痛苦的时候恨不得把自己的生命结束”。他又说:“高三时住校,老师办公室那儿有一台电话机,紧挨着窗户,同学有时趁老师不在,就到那儿把话机拿出来打。有两次我都被同学硬拽去了,但最终也没打,没打的原因还是怕在同学面前出丑。”高二时,他喜欢班级里的一个女生,好多次想趁家里没人,给那个女孩打电话,但是担心他正拿着话筒,语无伦次的尴尬样被父母看到而一直没打。到了第二年的春节,他跑到村子里有话机的小店,像罪犯采点一样,前后几次趁四周没人,终于鼓足勇气拨通了电话,只是简单地说了几句,就挂断了,记得当时脸上有汗珠出来……。现在每次上课之前,来访者都要选后面的、并且离女生远的位置坐。在公共场合说话和发言都会紧张,脑海里一片空白,大量出汗。

该来访者身体健康,没有得过大病,也无明显躯体疾病,未进行过心理咨询。

2评估与诊断

2.1诊断原则与标准

根据病与非病三原则:主观世界与客观世界的统一性原则;精神活动的内在协调一致性原则;个体的相对稳定性原则[1],来访者是主动来咨询的,说明他自知力完整;来访者对自己内心的困扰有外在的痛苦表现,说明内在的精神活动与外在的行为表现是一致的;来访者的主诉和资料反映出, 其个性是相对稳定的。另外,通过对来访者的观察,其思维逻辑清楚,没有妄想和幻觉的表现。因此, 排除精神病的可能。来访者从性格内向,见人不打招呼,发展到后来的害怕、回避公共场合, 说明症状已泛化,使其社会功能受损,病程已持续数年。故诊断为心理障碍类。

2.2心理测验结果

焦虑自评量表(SAS)[2],得分63,为中度焦虑;抑郁自评量表(SDS)[3],得分65,为中度抑郁;症状自评量表(SCL-90)[4],人际关系敏感3.5、焦虑2.8、恐怖3.5、抑郁2.6,可见恐怖因子和人际关系敏感分值最高,并伴随焦虑和抑郁。

根据CCMD心理测验结果[5],本案例诊断为:社交恐怖症。

3咨询方案的制定

3.1主要咨询方法与适用原理

认知行为疗法是适合本案例的咨询方法。认知行为理论认为,恐怖表现的产生是习得性的,即最初对恐怖性境遇采取了逃避等不适当的方式来获得安全感,从而逐步形成对某些境遇或场合的回避。存在恐怖症状的人往往对某些场合或特殊物体看成是危险的或超出了个人的应对能力,从而在“身临其境”或将要面对此情境或此物时诱发情感、生理和行为等一系列“恶性循环”。因此,首先要帮助来访者认识到其自身存在的不良认知,运用认知重建技术矫正来访者不合理认知,重建正确认知,然后运用行为疗法中的放松训练、角色扮演、场景重现,帮助来访者学会适当控制自身出现的紧张情绪,对那些自己以往担心害怕的场景逐步“脱敏”。

3.2确定咨询目标

根据对来访者面临问题的评估与诊断, 与来访者协商,制定如下咨询目标:(1)具体目标是来访者能正确对待自己的问题,加深对自己心理问题来源的认识,逐步改变其存在的错误认知观念,降低人际敏感程度和焦虑强度。(2)最终目标是来访者能克服社交恐怖心理,提升自信,获得正常健康的人际交往。

4咨询过程

4.1咨询初期(1~3次咨询)

通过两次咨询,获得了来访者的大量信息,第三次咨询,一开始咨询师与来访者探讨了造成其社交恐惧的几点主要原因。一是,来访者遗传了父亲的内向、敏感、胆小、自卑、孤僻的个性。正如来访者所说:“我和我父亲性格很像,近乎是复制一样”,这是影响来访者人际交往的不利方面。二是,来访者的父母不善于与子女沟通和交流,一方面造成你们的亲密关系缺失,另一方面他们也没有履行起第一任教师的重任,使来访者从未学到该如何与人相处。三是,来访者从小到大所受的委屈并没有告诉父母和老师,而是选择了默默地承受,这又加重了他的懦弱,更加不敢尝试与别人交流,形成了恶性循环。四是,来访者过于追求完美,头脑中常常出现“想象观众”,不能接受自身的缺点和不足,存在性格缺陷。五是,最后,来访者进入了青春期后,越来越重视自己的形象和别人对自己的看法与评价,加之来访者本人自尊心过强,怕自己说错话,便督促自己该怎样,控制自己不要怎样,这就产生了一种暗示、强化“症状”的作用。来访者在这种想改变又未能改变,想摆脱又无力摆脱的困境中,早年的负性心理印痕被激活,与现实问题交织在一起,这就是患上社交恐怖症的原因。来访者对咨询师的分析表示认可。

4.2咨询中期(4~13次咨询)

4.2.1运用认知重建技术重建正确认知

咨询师运用问询技术引导来访者找寻错误认知的核心信息。

咨询师:当老师在课堂上提问你时,你不回答;当你被同学硬拽去打电话的时候,你不打;你内心是怎么想的?

来访者:就是担心自己说得不好,同学们会取笑我,会对我指指点点。

咨询师:原来你是在担心自己说得不好,怕同学取笑你。那你想想有没有一次对老师提问的内容是胸有成竹,很有把握呢?

来访者:有啊,还不止一次,就像读《珊瑚礁》这篇课文,其实我会读啊。

咨询师:那你为什么就是不读?还站了半节课?

来访者:我怕,不敢读。

咨询师:怕什么?

来访者:全班同学都在看着我,万一我读得不好,他们会笑话我的。

咨询师:假设你读的不够好,他们笑你了,这对你意味着什么?

来访者:意味着我很失败,我就是不如别人(核心信念——自卑)

可见来访者的不合理认知完全是他本人的主观臆想,这种消极观念,以“自动思维”的形式出现,即“他们会笑话我的”,就不知不觉地自发产生了,与此相关的核心信念为“我很失败,我就是不如别人。”来访者意识到自己的不合理认知是改变的第一步。

接着,咨询师与来访者一起探讨了在应对上述事件与行为时的正确认识和解释。通过分析,来访者意识到了从前自己的不合理信念,认识到人无完人,逐渐学会了用积极的态度关注自我,对自己的弱点要坦然面对,对别人的评价也应理性接受,逐步改变其错误认知,建立新的、合理的、积极的认知模式,达成认知重建。其次,建议找几位同学了解一下来访者在人际交往中的反应,如流汗、声音沙哑、脸红等“不自然”状态是否属实?他们是否在意?目的是让来访者通过调查,动摇他“想象观众”的作用,应“顺其自然”,以平和态度面对各种人际交往。

4.2.2运用系统脱敏法进行放松训练

所谓系统脱敏法,就是通过一系列步骤,按照刺激强度由弱到强逐渐训练心理承受力、忍耐力,增强适应力,从而达到最后对真实体验不产生“过敏”反应,保持身心的正常或接近正常状态。

教授放松的方法:具体示范操作,指导来访者按照从头到脚的训练步骤,对其进行全身放松训练,使来访者能自如地放松全身肌肉,从肌肉的放松到心理的放松,形成全身的放松状态,体会从紧张到彻底放松的不同感觉。

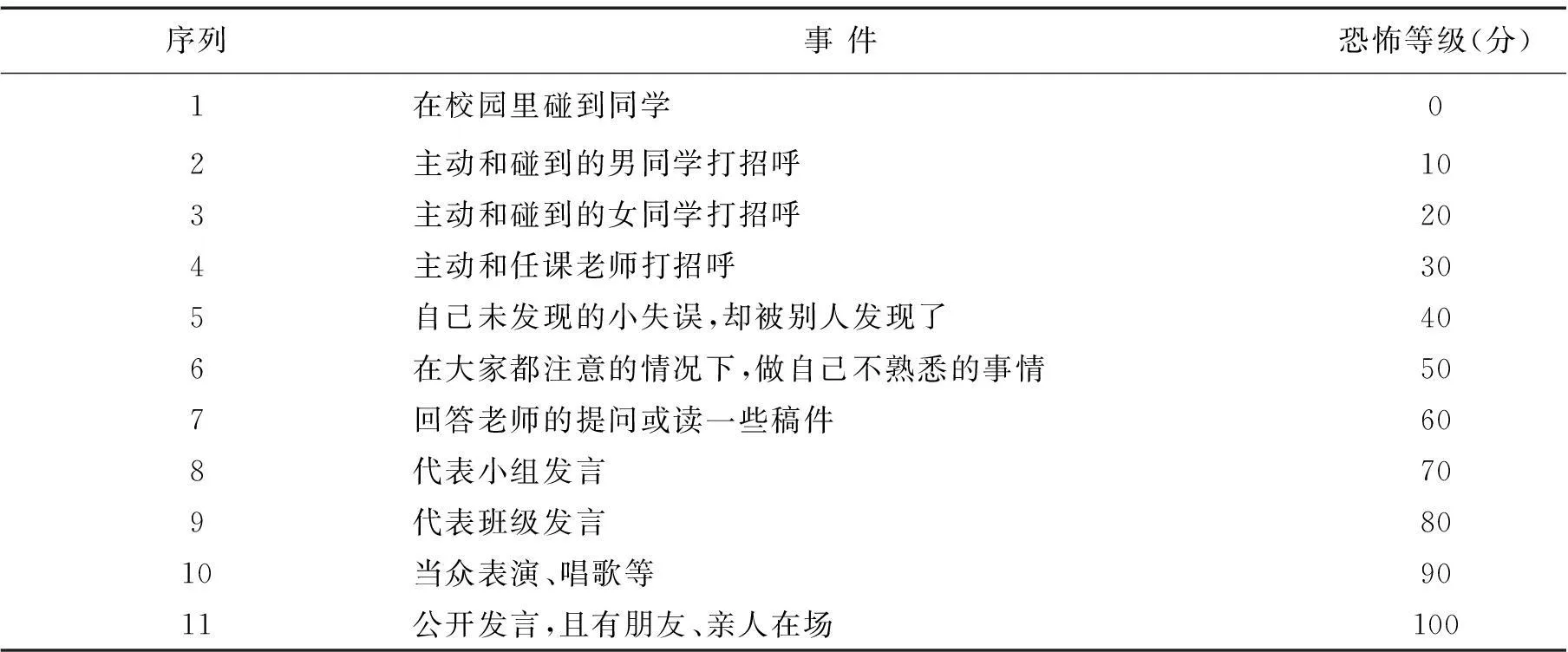

帮助建立恐怖等级:首先,找出所有使来访者感到焦虑的事件,并报告对每一事件感到恐怖或焦虑的主观程度,用0~100分表示,其中0分为无焦虑,100分为极度焦虑。其次,将来访者报告出的恐怖或焦虑事件按等级程度由弱到强的顺序排列,每个项目情感尺度的打分间隔要小于或等于10分,他的社交恐怖等级如表1。

想象脱敏训练:从恐怖等级10分的入手,让来访者能清楚地想象此情景时,做个“暗号”给咨询师。然后,保持这一想象场景30秒钟左右。想象要求生动逼真,直到实在无法忍受而出现严重恐惧时,采用放松疗法对抗。一次想象训练不超过3个等级,如果在某一级训练中仍出现较强的情绪反应,则应降级训练,循序渐进地让来访者想象接触并适应令他恐怖的全部情景。

实际情景演练:经过想象脱敏训练后,来访者已能适应整个令他恐怖的全部情景。因为本人给学生上《大学生心理健康教程》这门课,而来访者这学期恰恰又选了这门课,利用这个机会,对他进行实际情景演练。开学初,本人请他到台前做了一翻自我介绍,开始时有些紧张、出汗、脸红,下台时全班同学给予他热烈的掌声,算是对他的肯定。课堂上也曾有意识地多次提问他,还让他代表小组发言。最后,本人又布置了一次做ppt的作业,要求学生在下次课上到台前讲解自己的课件,这一次他不但敢于走上台前,而且整个讲解过程也很流畅,来访者反馈说“实际情景演练很有效果”。

4.3咨询末期(14~15次咨询)

这个阶段主要是强化来访者的正性行为,继续巩固已有的疗效,并做好结束准备。

来访者在最后一次咨询结束时称:“现在面对老师的提问不再紧张、流汗了,对自己也有了正确的认识,觉得别人对自己还是肯定的。”

5结束与评估效果阶段

咨询结束前 ,再次对来访者进行了心理测验,并与咨询前测验结果进行了比对,结果如表2、表3所示。

表1 社交恐怖的等级

表2 SCL—90测验结果

* 超过临界

表3 其它量表测验结果

* 超过临界分

咨询师同来访者交流时,他不再低着头说话,可以正视交谈,不再伴有脸红、气促等症状。

半年后回访,来访者刚支教回来,当面对那些小学生时,已经不焦虑了。他说:“我现在心情很好,已没有原来不自然的出汗症状,可以和别人随心所欲交流,可以参加各种社交场合,学习中讨论问题自己也敢发言了,生活很充实。”

通过以上各项综合,来访者心理问题得到解决,达到了治愈目的,咨询目标完成。

参考文献:

[1] 郭念锋.心理咨询师(二级)[M].北京:民族出版社,2002.

[2][3] 张明国.精神评定量表[M].长沙:湖南科技出版社,1993.

[4] 汪向东.心理卫生评定量表手册[J].中国心理卫生杂志,1993(8):122-131.

[5] 中华医学会精神科分会.中国精神障碍分类与诊断标准[M].济南:山东科学技术出版社,2001.

(责任编辑:贺兰)

A Case Study of a College Student's Psychological Counseling for Social Phobia

QIANG Dong-mei

(Psychological Counseling Center, Huaiyin Institute of Technology, Huai'an,Jiangsu 223003,China)

Abstract:This case starts from the collection of data about an undergraduate with social phobia. Then we utilize 'Correcting the Unreasonable Cognition' in Cognitive Therapy to reconstruct correct cognition and make a psychological intervention for the client by the 'Systematic desensitization Therapy' in Behavior Therapy. After six months' counseling and treatment, we have obtained great effect: the undergraduate's symptoms of social phobia have disappeared and he has normal interpersonal communication in life.

Key words:undergraduate; social phobia; psychological counseling

中图分类号:B849

文献标识码:A

文章编号:1009-7961(2016)02-0085-04

作者简介:强冬梅(1966-),女,黑龙江哈尔滨人,教授,主要从事应用心理学研究。

收稿日期:2016-01-15