抗战时期广西疫病流行及其成因

2016-05-24张玉莲

张玉莲

(井冈山大学中国共产党革命精神与文化资源研究中心,江西 吉安 343009)

抗战时期广西疫病流行及其成因

张玉莲

(井冈山大学中国共产党革命精神与文化资源研究中心,江西 吉安 343009)

抗战时期,地处西南边陲的广西,既是全国抗战的重要战场,又是全国抗日正面战场的重要战略后方基地。日军的入侵、大量难民的涌入、战时恶劣的生存环境加剧了广西疫病的发生与传播。文章采用疫病社会史的研究视角和方法,就抗战时期广西疫病流行的情况、疫病形成因素进行分析和探讨。

抗战时期;广西;疫病流行

自古以来,灾荒疫病是制约人类生存与发展、社会繁荣与进步的巨大障碍。由历史记载统计发现:“中国历史上疫病的发生频率整体一直呈上升态势,其中民国时期的发生频度最高。”学者余新忠认为民国时期各地疫病发生频仍这种现象的出现与“该时期资料保持的完整程度与社会对这类记载的关注程度有重要关系”。①广西新桂系主政下的《广西省政府公报》《广西民政》《桂政纪实》《广西统计季报》《广西统计月报》等官方记录与地方志记载以及《申报》《桂林日报》等报刊资料的报道,为我们回望民国时期广西疫病流行概况提供了丰富的史料支撑。“据不完全统计,1934-1941年,广西全省流行疫病共856次,疫病类型主要有霍乱、伤寒、赤痢、流行性脑脊膜炎、疟疾等。”②“1944年,日军全面入侵广西,全省80个县市沦陷。据统计,1944年9月到1945年8月,广西省内死亡人数497,364人,其中被敌杀害的有215,108人,染病死亡的有282,256人。”③也就这一年间,桂林死亡人口26,755人,其中染病身亡者为16,823人,占死亡人数的62.88%。④藉上可见,战时广西的疫病流行更为频繁与严重。因此,本文将采用疫病社会史的研究视角和方法,就抗战时期广西的疫病流行情况、疫病形成因素进行分析和探讨。

一、民国时期广西疫病发生概览

古有“瘴疠之乡”称谓的广西,一直是疫病易爆发和流行的区域。翻阅该省各县地方志祥异卷,有关疫病的记载屡见不鲜。据1840-1911年《广西历代大事年表》与各府、州方志疫情记录统计,其境内十五个府州中除百色、浔州、镇安外,其他府州均有疫病爆发。其中,发病频度较高的地区多为桂林、柳州等此类商业较为发达和人口集中的府州。⑤进入民国后,广西的疾疫流行渐呈现出新特点。即疫病爆发的范围扩大,发病周期逐渐缩短,发病率较高疫病集中在鼠疫、霍乱、痢疾、疟疾、伤寒、天花和回归热等(参见表1、表2)。据统计,民国38年间(1912-1949),广西省曾有53个市(县)发生过霍乱,占当时广西市(县)总数的52.9%,其中1942年疫情波及市县最多,达23个。其次是1945与1946年,分别为19个和17个市(县)。⑥另外根据民国时期出版的《广西统计月报》“各县城市传染病统计”报告显示:1935年1-9月广西就有30个市县报告了霍乱。而《广西统计季报》第十三、十四期报告显示,1938年和1939年部分月份霍乱的发病区域曾分别上升到51个和48个。查阅县志记载发现,广西省内东、南、西、北、中各地区都有霍乱流行的发生,桂林、苍梧、靖西、百色、南宁、北海等地几乎成为霍乱流行区。“1937年,全省霍乱大流行”,⑦“1944年,苍梧霍乱流行病死数百人,棺材供不应求”⑧,把这些数据与清代记录相比较,民国时期广西霍乱流行范围更广泛。

表1 1911-1949年广西疫情一览表

表2 1937-1945年广西省法定传染病人数统计表

1934年,广西省初步建立了传染病疫情报告制度。藉此该制度的实施,1934年起省内疫情报告逐年增多,报告内容也日趋周密,即使是偏僻的小镇有疫情发生,也可以及时了解。加之,省内增设卫生委员会负责全省防疫工作,也增加了民众对于政府处理疫情的信心。因此极少出现漏报、少报现象。也正是藉由以上系统稳定的数据统计,我们观察到该时期疫病流行之广,之烈。⑨纵观表3疫病流行次数,大有逐年加剧之势。另民国《广西年鉴》记载仅1937-1946年9年间广西共报告霍乱24450例,死亡6612例,病死率达27%。在1942年,病死率高达48.84%,发病率最高年份也是1942年,达48.95/10万,其次为1937年,达30.16/10万。虽然政府设立疫情登记制度,但实际发病数还远高于此报告数。例如《桂林市志》记载,1940年就发生霍乱流行,死亡达400余例,而当年的民国《广西年鉴》报告当年全广西仅有2人患霍乱,可见当时疫情报告系统还不健全。现实中的疫病流行要比报告数严重得多。

表3 1934-1941年广西疫症暴发次数统计表

二、抗战时期广西疫病流行的原因探析

抗战期间,广西疫病流行不仅有增无减,战争还进一步加剧了疫情的蔓延与破坏性。究其缘由主要为以下几个方面。

(一)日军入侵直接引发了疫情的爆发

战争期间军队作为一种特殊的人口流动,对疫病的发生、传播起着至关重要的作用。“据日方史料记载,日军入侵广西时其第十一军从湖南带霍乱到了广西。”⑩由此,凡此军队途径或驻扎的地方往往成为疫病发生、流行的起点。而入侵日军的大肆烧杀,一方面使人与动物横尸遍地。无人救治,无人收尸现象充斥战区。暴露荒野无人掩埋处理的病尸一经腐烂,即臭气熏蒸,爬满蚊蝇的腐尸又滋生病菌,极大地推动了疫情的爆发。另一方面,日侵桂以来战机轰炸摧毁大量民房,无家可归、流离失所之人猛增。如“1938年12月29日,日机27架侵入城空,投弹100余枚,造成大火三十余处,毁房1500栋以上,无家可归者1万余人。”(11)战争使难民们几乎全部住在潮湿而肮脏等环境恶劣的宅子或收容所,或露宿街头。而这些卫生环境极其糟糕,极其不清洁,空气也不流通的居所和街道多半也成为疫病丛生之地。另外,原本连年遭灾的广西既要供应军需,又遭日军大肆轰炸与掠抢,粮食供给变得更为紧缺。一时间,真可谓灾民饿殍载道、饥不择食。此时,那些体质严重下降的灾民吃到不卫生的东西就极易感染疾病。尤其日军第二次入侵广西本着“以战养战”的政策。更用了全部时间和精力制造了饥饿和杀戮的大悲剧。全军将士身上除了一身破军装,手中拿的枪外,别无余物,只能靠向广西人民实行疯狂的抢掠来维持日常需要,见物抢物,见粮抢粮,凡可供食用之物,尽行搜取。吃不完、带不走的粮食物品大肆糟蹋毁坏,甚至投毒其中,使之不能食用。毁坏规模之大,手段之残酷,均加剧了灾区霍乱、天花、疟疾、痢疾等传染病的传播与蔓延。据广西省政府卫生处报告,“战时广西有22个县流行霍乱。”(12)就1942年全省共报告霍乱7274例,死亡3553例,病死率48.84%。(13)由此可见,抗战时期广西霍乱流行之惨烈,病死率之高,人民受难之深。至于赤痢、疟疾,则几乎流行在所有的沦陷地区。

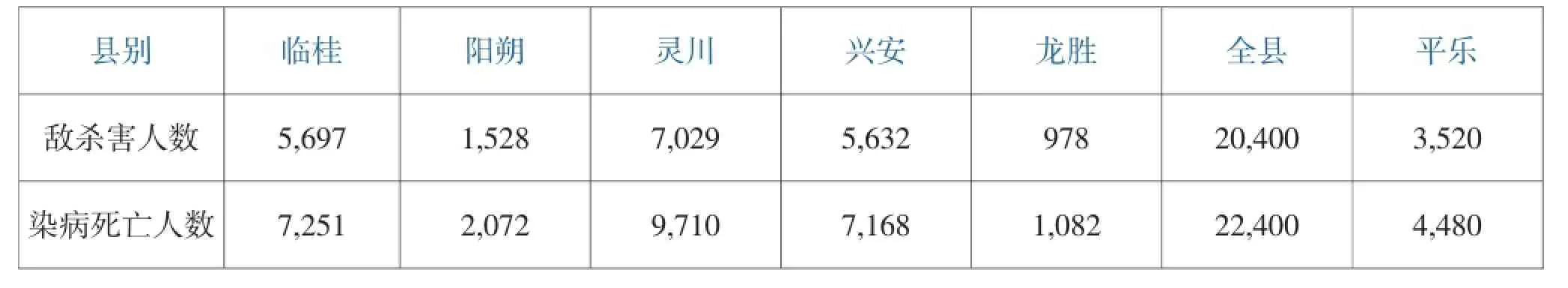

战争中敌我双方为抢占重要据点,交火战场多在交通要道附近。战争结束后,虽然占领方也会采取派人掩埋战死军民的尸体,但若对掩埋尸体地点和工作不注意,即掩埋地靠近水源或居民生活起居处,或掩埋太浅,均易于病菌扩散。据卫生厅统计,民国二十六年(1937)广西疫症发生102次,二十七年(1938年)疫症发生164次,合计266次。以疟疾暴发次数最多,共计80次,次之为痢疾,计56次,再次之则为霍乱,计55次。(14)此外,广西沦陷区在湘桂大撤退期间,死亡人数508,511人,其中被敌人杀害者226,255人,染病亡者282,256人,患病者1,281,936人。(15)藉此数据可见,染病身亡者比起日军杀戮的更多,猖獗流行疫病令人毛骨悚然、心惊胆战。再若受日军践踏最严重的全县,在战乱、饥荒的多重袭击下,疫病的杀伤力变得更甚。1946年6月到8月间,患病者达9.63万人,死亡1,939人。1947年,情况也未有缓轻。据统计该年7月份,全省染疫病者约有401,830人,其中57,120人患赤痢,其它疾患者119,250人。(16)另由表4可以看出战时染病死亡人数远高于敌人杀害人数,同时也隐喻着疫病的流行并非随战争的结束而戛然而止,其延续性破坏位居战争后遗症之首。

表4 1939.11-1945.8期间桂林市各县人口伤亡的统计表

(二)难民云集直接导致了疫情的蔓延

人口的大量流动和集中是影响疫病流行的一个重要社会因素。抗日战争爆发后,随着战火由北向南不断扩展,华北、华东以至华中、华南的部分地区相继沦为战区,众多普通百姓家园被毁。为躲避战火,众多难民纷纷迁往西南大后方。此时,地处西南的广西即成为众多难民的目的地。

抗战时期,广西是全国安置战时难民的主要地区。抗战初期,由于远离战区,加之交通不便,只有少量难民入桂。1938年9月后,特别是广州、武汉失守后,难民开始大量涌入广西。“据统计,从1938年9月到1939年3月,入境难民达16,398人,到1939年底,又15,370人入境,”(17)“1940年入境难民有31,765人,到1941年底,广西省赈济会救济的难民数共达103,547人,占全国难民总数的11.2%(全国赈济会救济的难民数共计9,236,887人)。”(18)相比外省难民,“广西当地人民自晚清以来经过天地会、太平天国农民起义和20世纪初的会党起义多次战争,眼见近年来外省人流落在他乡那种狼狈无依的情景,深感与其远逃,不如近躲。”(19)因而只有少数难民逃至云贵一带,更多人则选择留在本土。该时期广西外流人比较少,入境人数不断攀升,最终形成桂省人口大量聚集。如据善后救济总署广西分署业务报告,1944年豫湘桂战役开战后,流落广西的外省难民又增加了41,940人。

如果仅仅是人口大量聚集,政府合理安排和加强管理也能有效地防治疫病流行。但是,日军的入侵使广西境内大量人口出现大规模且无序的流动,这就为疫病的爆发与传播提供了可能。如1944年6月19日长沙失陷,衡阳告急,桂林50多万人民开始了战时大疏散。9月12日,广西省政府发出第三次强迫疏散命令,限市民14日正午以前全部撤离。全城顿时紧张。本地市民向山区疏散,外来人都涌向火车站、汽车站。车站广场人山人海,有针插不进之势。车箱内更是人挤人,行李架上也有人,小孩被挤哭,老人被挤得直喘气。但为了不让同胞留下来受苦受难,大家还是尽量帮拉推上车。逃亡人口的大规模流动,加上国民政府军队的换防和日军的侵入使全省各条干线上都占满了行色匆匆、饥饿辘辘的难民。就连崎岖不平的山路,也挤满了逃难的人群,携老扶幼,拖儿带女。沿路屎尿狼藉,臭气熏天,苍蝇成堆,还常有人呕吐腹泻。路旁躺着痛苦呻吟的伤兵,遗弃着腐朽发臭的殍首,爬满蚊蝇的腐尸又滋生并传播病菌。(20)这样的人群环境使得瘟疫大范围感染轻而易举。

(三)恶劣的卫生环境是滋生疫情的温床

广西“位属亚热带,气候溽暑,古称瘴疠之地,传染病终年流行,而卫生设施至为简陋”。(21)其气温高、降水多的亚热带季风气候特点与密封型盆地地形的结合,使丰富的雨水除部分渗透到地层深处和蒸发外,其余的都在地表积聚起来,形成众多河流。水是最宝贵的东西,哪里有了水,哪里就有了生命和人群。河湖密织的水网,温暖湿润的气候对广西来说是一把双刃剑,一方面使得广西拥有了宜人的环境、便利的内河运输的条件;另一方面也是病菌微生物繁殖、生长与传播进而导致传染病爆发流行的土壤。如当地民众长期以来养成了既以河水为生活用水,又随意向河中倾倒垃圾粪便、洗刷马桶的不良用水习惯,极易导致霍乱、痢疾、伤寒等肠道性传染性疾病的爆发或流行。因为水中不仅病菌存活较多较长,且还易于蚊蝇的生长繁殖,民众将生活、生产垃圾直接倾泻水中又进一步污染了水源。加之,水的流动性又将致病的可能性传播到更广阔的区域。所以诸如霍乱、痢疾等肠道传染病在广西疫情中占了很大比例。

这种情况在解放前的桂林表现得非常明显。沿河、湖一带,臭水沟污水塘纵横交错,吊楼厕所不计其数,“各家各户由楼上倾倒垃圾粪便污物与水合污同流,饮食用水大多就近汲取,虽用矾澄淀,也难消毒,每到夏季,烈日熏炽,蚊蝇群集,臭气难闻,各种疾病流行。市政当局先无预防措施,疫症发生后又少急救医药,医院病床少,医疗技术落后,对迅速传染如火燎原的疫症痢症,束手无策。致死亡枕藉,哭声满城。”(22)“一九三四年桂林发生霍乱,仅福旺里一条小巷子一天内就死去二十三人,当时连抬尸体的人都找不出。”(23)由此,在战争期间,以水为媒介的霍乱、痢疾、伤寒等肠道性传染性疫病,在难民群集、供水卫生难以保障、人们自身防疫意识不强的情况下,极易爆发蔓延。另外,在广西省的农村还有一种人畜同居式住室的习俗,与猪牛同住的不卫生习惯在1936年以前极其严重。据民国广西卫生厅调查,全省人畜同居户数,约有83,404户。(24)这些地方也是疫病的高度“光顾”区。

在大疏散时期,难民颠沛流离,风餐露宿,根本无从谈及卫生。极度疲惫的身体也使人们对疾病的抵抗力大大降低。大撤退以来,“很多地方就变得更为脏乱不堪。垃圾、腐物、尸体、粪便,充斥着每一个车站的周围。每一座车站,都仿佛成了人间的地狱。病尸暴露荒野无人掩埋处理,将染病而亡的驮兽弃之于途。”(25)身处如此恶劣的生存环境,在艰难流亡中奔波的难民们感染疫病也在所难免。

(四)政府卫生医疗救助的滞后

除不良的生活习惯、居住环境外,交通不便、医疗卫生条件恶劣也是近代广西疫病猖獗的重要因素。1931年之前,全省仅梧州有市立医院一所,柳州、宜山等地有公立医院数间而已。便是一些设备简陋的教会办的医院或私人办的医务所和中西医个体开业诊所。还多开设在城市或较富裕的乡镇,而广大农村则缺医少药。(26)1930年以后,新桂系主政广西后,卫生防疫工作得到极大的改进。一方面延揽省外卫生、文教界知名人士来广西,兴办卫生教育事业,加强了医务人才培养、发展现代医药事业、防疫卫生宣传等工作;另一方面则完善省内卫生防疫的行政机构与制度建设。如1931年广西省政府设立卫生委员会统筹全省的卫生防疫工作。1934年,广西省政府陆续颁布了《法定传染病报告制度》《种痘暂行办法》等相关防疫制度。(27)同时期,还督促各县设立医务所,尽管其规模与服务能力相差甚远。如1934年11月,隆安县医务所成立,只有2名中医。翌年有卫生技术人员4人,县拨经费223,391元,占财政总支出的3.45%。直至1949年,该县卫生院有病床仍不过10张,平均每万人才有0.79张病床。(28)1935年,忻城县建立第一所医务所,有医务人员2人,到1941年医务所改称县立卫生院,医务人员仍旧两人。(29)1937年,临桂县卫生院无一张病床。(30)而全县医务所所有的医疗设备仅有注射器、体温计、听诊器等。药品缺乏,常用药仅有红汞、碘酒、奎宁、磺胺、阿司匹林等。药费昂贵,一支成人一次注射量的进口针剂,收取药费折合竟需大米一担。(31)而对于基层卫生工作的开展,北流县卫生院院长杨斌烈的《我对于县卫生工作的感想及展望》一文道出了民国基层公共卫生服务能力的实况。“目前在推行县的基础卫生工作,感觉到两个很大的困难:第一是经费的支绌,二是人才的缺乏。目前十分之八九的县卫生工作,都是关于医疗救济方面的。因经费和医务人才的缺乏,救治这一目标,也只能推展到城市的局部,广大的乡村是无法顾及的。在预防接种方面因推行依旧,民间对预防接种已有深刻的认识,不过痘疫苗过少,乡村辽阔,人员缺乏,在推行工作上也不无感到遗憾。”(32)

抗战非常时期,国民政府深知战争和疫病流行的密切关系,“诚以健全之国家;必须有健全之国民,倘欲全省人民,皆能健康,担当抗战建国之大任,除发卫生事业别无他法。”(33)为最大化开展防疫工作,国民政府中央卫生署法定9种传染病症(后扩展为11种)要定期举办疫情报告;对难民进行的医疗救济包括设立难民诊所、建立巡回医疗队以及免费或以极低廉的价格对难民发放必需药品等措施。(34)针对广西难民救济,中央曾多次拨款至难民委员会广西分会,如桂南战事发生时,中央所拨广西省330,000元;暨桂南战争失地收复后,中央所拨120,000元,但其中以给养为大宗,儿童教养次之,再则才是医药费用开支。因此,大量需免费供应的防疫疫苗开支亟待加重救济。(35)广西省也积极筹备自己的卫生行署应对战时防疫,并陆续指定桂林等六十二县设立支会办理难民事务。特别是武汉、广州失守,难民激增,收容所发放了大量的医药。其中广西制药厂的疫苗为免费提供,尽管供应有限。(36)难民赈款来源除中央拨款外,还有省款及捐款二种。如暨桂南战争失地收复后,中央所拨120,000元赈济款,广西省也拨1000,000元。但战争破坏使得广西灾歉救济支出极大地超出预算,有记载广西1940年各县支出预算合计约300万元,1941年为390万元,1942年1,020万元的数额竟是1940年的三倍之多。(37)入不敷出的政府甚至不得不从军粮、军饷中拿出一部分以赈贫民。

此外,该省原本就简陋的医疗条件被战争毁得触目惊心,战前原有医药卫生机关公立者169厅,私立者87厅。战争中受损的医药机关公立者140厅,私立者87厅。统计损失约为原有数量的90%。(38)广西省政府原设有巡回医疗队和工程队,其任务以治疗为主,1944年日军入侵广西后,该工作也停滞下来。可见,大量医疗机构瘫痪为广西战区原本就微薄的医药救济雪上加霜。政府孱弱的医疗救助能力终究无力遏制疫病在广西的爆发与蔓延之势。

三、余论

疫病作为威胁人类生命、影响社会秩序和民众心理的重要因子,已不再被单纯认为是生物学或是医学现象。疫病流行在社会发展进程中所扮演的角色得到更多的关注。抗战时期广西疫病流行的频度与严重程度指数之高,与其当时的自然和社会环境是分不开的。但必须指出的是,不同时期的疫病流行对社会的影响是不一样的。战争时期疫病流行将造成更多的人口伤亡。如“抗战时期广西难民人数多达31,439,201。霍乱等瘟疫的流行造成人口大量流失。如南宁霍乱流行,每日病死10-20人,后疫情蔓延,竟致于各木板店制作棺材供不应求,几年存货均销售一空。”(39)可见死亡人数已超出了社会的承受范围。人口严重损失不仅破坏了当地正常的生产,也严重影响了社会秩序的稳定和民众心理的恐慌。战时疫灾死亡人数之多,流行之酷烈,甚至超过日军的滥杀。这种直接威胁民众生命所产生的紧张心态极易使一些人产生与常规不协调或失去理性的行为。如一些从前线溃退下来的散兵游勇流窜为匪,四处打家劫舍,掠夺难民。有些残暴成性的土匪甚至认为行劫之后要“见红”才吉利,因此,被劫难民还可能横遭残害。(40)龙州县志记载,“1927年,龙州县城发生霍乱流行,疫情持续7天,死亡26人,造成人心恐慌,家家关门闭户,学校停课。”(41)相比之下,抗战时期疫病流行区域之广、染病身亡人口之众,民众的恐惧更加何等之惧。广西有建醮酬神的风俗,每年均于冬季举行,平常年是为祈求“一年平安”,灾年则为禳灾。若瘟疫流行后,当时世俗迷信,都谓“得罪了神,必须建醮还愿,向神赔罪,地方才可安宁”等语。种种习俗都是历史的积淀,它生动地反映民众对疫病的恐惧心理。

注释:

①参见余新忠:《真实与建构:20世纪中国的疫病与公共卫生鸟瞰》,《安徽大学学报》,2015年第5期。

②广西省政府十年建设编纂委员会编印:《桂政纪实·民政》,1946年,第199页。

③参见广西壮族自治区地方志编纂委员会编:《广西通志·人口志》,南宁:广西人民出版社,1998年版,第21页。

④《桂林市年鉴》,1947年版,第63页。

⑤参见拙文:《论近代广西疫病流行与边疆开发的关系》,广西师范大学硕士论文,2007年,第23-26页。

⑥董柏青:《广西霍乱百年史》,南宁:广西科学技术出版社,2001年版,第6页。

⑦桂林市地方志总编辑室:《桂林史志资料(第一辑)》,1987年版,第197页。

⑧董柏青:《广西霍乱百年史》,南宁:广西科学技术出版社,2001年版,第6页。

⑨参见广西省政府十年建设编纂委员会编印:《桂政纪实·民政》,1946年版,第200页。

⑩钟文典主编:《广西通史》,南宁:广西人民出版社,1998年版,第453页。

(11)桂林市方志办公室编:《桂林市志·大事记》,1995年(油印本),第66页。

(12)钟文典主编:《广西通史》,南宁:广西人民出版社,1998年版,第453页。

(13)董柏青:《广西霍乱百年史》,南宁:广西科学技术出版社,2001年版,第131页。

(14)民政厅编:《广西省二十六七两年度卫生行政工作报告》,1938年版。

(15)杨益群:《桂林文史资料:抗战时期中国文化人大流亡,湘桂大撤退》,桂林:漓江出版社,1999年版,第8页。

(16)《广西日报(桂林版)》,1947年7月15日。

(17)广西赈济会、邱昌:《广西义民救济之现在与未来》,1940年版,第180页。

(18)孙艳魁:《苦难的人流》,桂林:广西师范大学出版社,1992年版,第70页。

(19)窦宝良:《湘桂内迁难民就业问题选择研究》,《社会工作通讯月刊》,1944年第2期,第4页。

(20)参见魏华龄主编:《难忘的一九四四年》,《桂林文史资料(第二十六辑)》,1994年版,第4页。

(21)广西省政府十年建设编纂委员会编印:《桂政纪实·民政》,1946年版,第195页。

(22)杨益群:《桂林文史资料:抗战时期中国文化人大流亡,湘桂大撤退》,桂林:漓江出版社,1999年版,第8页。

(23)曾度洪、覃树冠、魏华龄:《桂林简史》,南宁:广西人民出版社,1984年版,第59-60页。

(24)民政厅编:《广西省二十六七两年度卫生行政工作报告》,1938年版。

(25)魏华龄主编:《难忘的一九四四年》,《桂林文史资料(第二十六辑)》,1994年版,第4页。

(26)广西壮族自治区地方志编纂委员会:《广西通志·卫生志》,南宁:广西人民出版社,1996年版,第163页。

(27)广西壮族自治区地方志编纂委员会:《广西通志·大事记》,南宁:广西人民出版社,1998年版,第181页。

(28)隆安县志编撰委员会编:《隆安县志》,南宁:广西人民出版社,1993年版,第617页。

(29)忻城县志编纂委员会编:《忻城县志》,南宁:广西人民出版社,1997年版,第783页。

(30)临桂县志编纂委员会编:《临桂县志》,北京:方志出版社,1996年版,第748页。

(31)鹿寨县志编纂委员会编:《鹿寨县志》,南宁:广西人民出版社,1996年版,第599页。

(32)广西省民政厅出版委员会:《广西民政》,1946年第5期,第28页。

(33)民政厅编:《广西省二十六七两年度卫生行政工作报告》,1938年版。

(34)广西统计局编:《广西年鉴(第三回)》,1948年版。

(35)广西省政府十年建设编纂委员会编印:《桂政纪实·民政》,1946年版,第237页。

(36)广西省政府编印:《广西省政府公报》,1946年版,第74页。

(37)四川省中国经济史学会:《抗战时期的大后方经济》,成都:四川大学出版社,1989年版,第272页。

(38)广西省政府统计室编印:《广西省抗战损失概况及请求救济统计摘要》,1945年。

(39)甘梦祥主编:《南宁市卫生志》,南宁:广西人民出版社,1998年版,第165页。

(40)杨益群:《桂林文史资料:抗战时期中国文化人大流亡,湘桂大撤退》,桂林:漓江出版社,1999年版,第53页。

(41)龙州县志编纂委员会编:《龙州县志》,南宁:广西人民出版社,1993年版,第729页。

Analysis of the Epidemic Diseases in Guangxi during the Anti-Japanese War

Zhang Yulian

(Center for CPC Revolutionary Spirits and Cultural Resources Studies of Jinggangshan University,JiAn,Jiangxi 343009,China)

In the period of the Anti-Japanese War,Guangxi Province,located in the southwest of China,was an important battlefield of the national Anti-Japanese War,as well as an important strategic rear base of the positive battlefield in the national Anti-Japanese War.The invasion of Japanese army,an influx of refugees,and the harsh environment in the Wartime intensified the ocurrence and spread of disease in Guangxi Province.This paper,using the method of the disease social history,analyzes and discusses the situation of the epidemic disease and its forming factors during the Anti-Japanese War period in Guangxi Province.

in the period of the Anti-Japanese War;Guangxi;epidemic diseases

K265

A

1001-7070(2016)01-0001-08

(责任编辑:韦国友)

2015-12-25

张玉莲(1980—),女,山西太原人,井冈山大学中国共产党革命精神与文化资源研究中心讲师、历史学博士,研究方向为中国近现代社会经济史。