情境内涵、分类与情境化研究现状

2016-05-24苏敬勤张琳琳

苏敬勤 张琳琳

(大连理工大学管理与经济学部)

情境内涵、分类与情境化研究现状

苏敬勤张琳琳

(大连理工大学管理与经济学部)

摘要:随着存在情境差异的合理性得到越来越广泛的认同,带有特色的情境要素逐渐凸显,对管理学问题的深层次解答也开始从各种带有差异的情境角度出发。在理论回顾和扎根分析的基础上,对情境概念的演化和分类进行总结与述评,探讨并分析了情境化的研究现状,并提出情境化研究的方法,尝试给出管理领域情境化研究的未来方向。

关键词:情境; 概念; 分类; 情境化

情境是与现象有关并有助于解释现象的各种刺激因素,它广泛存在于组织的内部和外部[1]。全球化商业活动的蓬勃发展使得越来越多的国际化企业渴望得到指导管理实践所需的知识,在不同的国家和组织之间,企业的能力、组织结构和人们的行为反应等存在着显著差异[2]。各种独特的情境不仅造成企业许多关键战略要素的区别,而且其他诸多的管理实践也不尽相同[3]。某些用现有理论无法解释的具体问题,可以从具有全面和整体特征的情境化角度进行回答。鉴于此,寻找一些重要现象的恰当理解和解释,应当考虑情境因素,设计并实施情境嵌入式的管理研究[4]。

尽管情境视角研究的重要性从未受到怀疑,但是,情境面对的挑战和质疑亦从未中断过[5]。情境研究仍有许多基本问题需要得到解答,这些问题可总结为4个“如何”,即如何界定、如何分类、如何研究及如何应用。学术界对这4个“如何”的争论有不同的看法和逻辑解释,充分理解这些论争有助于了解、评价和应用情境化研究的成果。鉴于此,本研究试图围绕这些问题,对相关文献进行系统归纳和梳理,以期为从情境化视角研究管理问题提供基础参考。

1情境概念的提出与发展

情境有场所之意,尤指在某一时间内事情发展或个体行为活动的状况、情势或即时条件。研究情境最本质的目的是为了说明知识的非普适性,这与组织行为学的本质,即探讨对组织行为产生影响的个体、群体以及组织结构,研究一定组织环境中组织的行为规律, 以及与社会环境的关系等非常相似。知识之所以是非普适性的,恰恰是因为处于情境中的具有“独特思维”的人及其所在组织的行为的不同所造成的。此外,影响组织行为的因素复杂而多样,往往涉及多门学科,需要从不同角度共同加以探讨,如心理学、社会心理学和社会学等。现有的情境概念也多从这几个角度进行分析,更重要的一点是,组织行为学研究领域首先关注到了情境的具体应用,即情境化研究对于学术研究的重要意义[6]。由此,基于组织行为学视角对情境概念的总结能够很好地理解情境概念的内涵、提出的过程及其发展脉络。

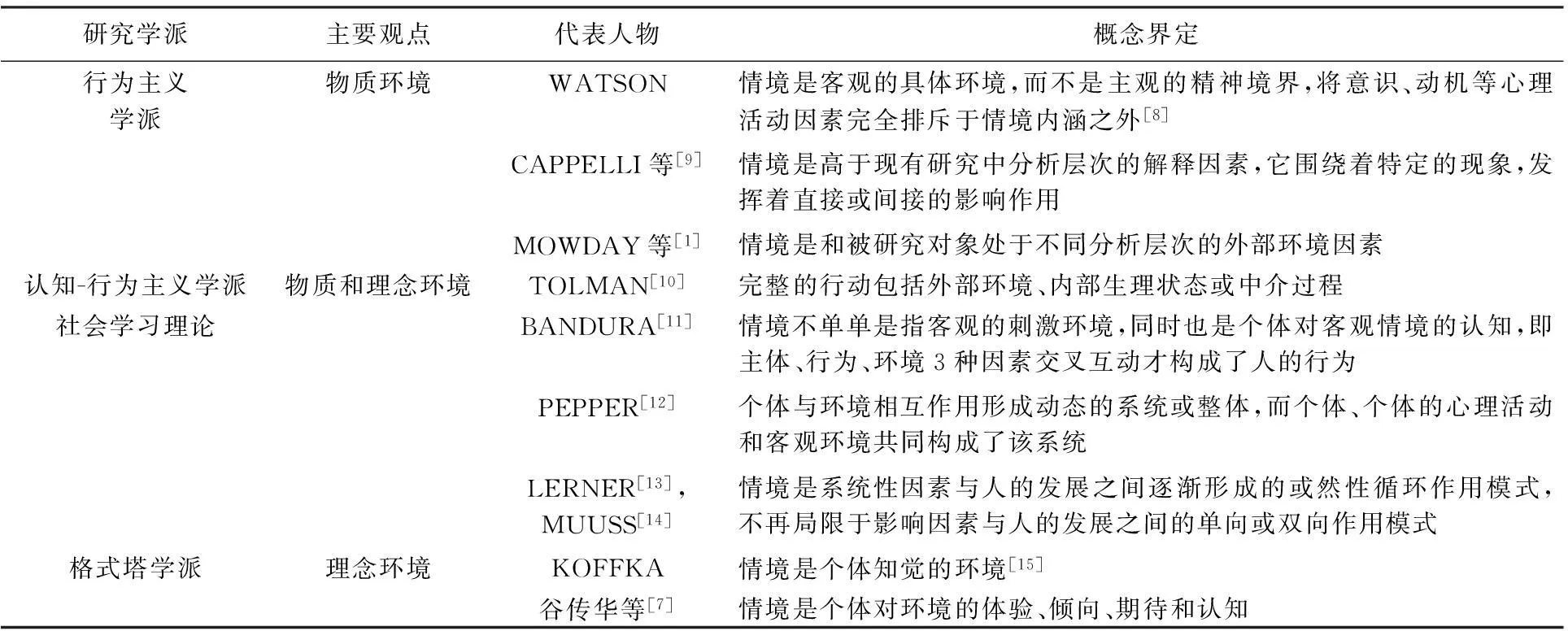

情境一词最早由WUNDT于1911年提出,即“情境气质”这一概念[7],大批学者在此基础上对情境进行了研究,笔者发现,情境概念与内涵的研究经历了一个不断发展与完善的过程(见表1)。

表1 情境内涵的演进过程

目前,关于情境的概念界定主要有物质环境、物质与理念环境、理念环境3种观点。

行为主义学派较早开展关于情境的相关研究,并将情境与物质环境相联系,偏重情境的客观性,这种研究将心理因素完全排除在外,认为行为的发生完全是客观物质环境刺激的结果。实际情况是,相同环境下企业或团体具有不同的行为表现,也就是说在这其中存在某些“隐性”情境因素的刺激。为了对社会现象做进一步解释,以TOLMAN[10]为代表的认知-行为主义学派把主观过程纳入到情境的概念之中。这一学派与行为主义学派的观点不同,他们认为完整的行动包括外部环境、内部生理状态或中介过程。此后,以BANDURA[11]为代表的社会学习理论也开始强调情境的社会意义,认为不同个体有不同的认知原型,情境原型是认知原型的一种,情境不单单是指客观的或自然的刺激环境,也包括个体对客观情境的认知。以KOFFKA为代表的格式塔学派进一步将情境的内涵理解为“主观化”,认为行为的主要决定因素是个体的行为环境,它不是客观的地理环境,而是个体心理上知觉的环境[15]。

情境概念从客观环境到“意识的主客观条件”,逐渐由原来的单纯强调客观物质环境而向认知、意识、动机等主观理念因素转变。这一转变过程也使得对行为的解释越来越清晰。例如,物质环境因素中的竞争对手情况虽然会对企业的行为产生影响,但不会直接导致企业采取行动,而需要企业通过对竞争对手及内外部环境的认知(情境)来激发。换言之,“主观的”理念情境与行为活动相对存在,可激发或制约个体具体的行为活动。然而,一方面,主观的介入使得情境概念的研究更加复杂,不同学者对情境的认识并不一致,研究缺乏普适性,无法进行聚焦,这种情况下,使得基于情境的研究相对困难;另一方面,在现实生活中,情境非常复杂,包括众多外部和内部要素,各个情境之间还具有复杂的关系,企业则受各种情境交叉作用的影响。相比于已有的研究,现实中的情境更加丰富和复杂。一个公认的现象是,在不同对象“主观”理念情境的基础上,往往拥有共同的“客观”理念情境与关系,这可以成为解决情境概念复杂性的一种思路,在这种思路的指导下,如何通过探索性研究识别出这些共同的要素是解决问题的关键。此外,用理念本身而不是“主观的”理念情境,同样有利于对情境概念的测量,因为理念是决定“主观的”理念情境的关键要素,它不受个体描述等因素的影响,能够准确地表达“主观的”情境的内涵与来源,有利于问题研究的深入挖掘与解释,如个人及组织的文化价值和宗教价值。

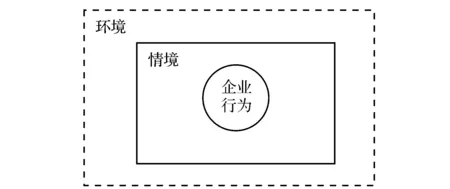

同时,对情境内涵的理解有缩小情境化和泛情境化两个趋势。缩小情境化是把研究主体置于理想的环境中,仅考虑少数具有特殊影响的因素。泛情境化与之相反,认为所有对研究主体有影响的内外部因素都可以作为情境来研究。其中,缩小情境化容易忽略与研究主体密切联系的情境因素,泛情境化则不利于情境的聚焦,从而与环境内涵相混淆。由此,如何准确辨析情境的内涵,以寻找对某些重要现象的恰当理解和解释,是情境研究的重要议题。对“环境”与“情境”两个概念的区分有助于加深对情境概念的理解。环境中存在着某种中心事物,情境则是个人行为活动的主客观条件,相对存在于行为活动之中。鉴于此,环境虽然会对企业行为产生影响,但不会直接导致企业采取行动或者对企业的行动产生直接的影响,只有激发或制约了企业的具体行为才称为情境,即环境因素被主体所认知或进入主体行为的层面就成为了情境(见图1)。

图1 环境、情境与企业行为

2 情境分类

国际上有关情境的研究主要是从分类和情境化两个维度入手,这两个维度与概念研究及接下来的方法论一起解答了情境是什么、怎么样、研究路径和研究策略等基本问题,这共同构成一个情境的研究体系。

在对情境进行界定之后,分类研究有助于将情境构念具象化,因为识别组成情境的成分是迈向可比较的程度和类型指标的第一步[5],情境化分析的出发点也在于怎样对它进行测量,因此,众多文献对情境的分类问题进行了研究,并主要从物质和理念角度进行分析。

2.1基于物质角度的情境分类

物质情境的“权变项”可能对组织结构的构建和它们运行的方式有明显的影响,因此,在把一个研究对象与其他体系进行比较研究时,必须要将情境的各种物质因素考虑进来。

陈晓萍等[16]提出,情境包括特定研究所处的物理的、政治和法律的、社会的、历史的、经济的环境及组织环境。HACKETT等[17]认为情境有多种分类,包括信息情境、任务情境、物理情境和社会情境等。JOHNS[18]将情境分为普遍性情境(如职业、地理位置、研究实施的时间、研究原理等)和独立性情境(如组织任务的特性、社会因素及物理因素等)两个类别。CHILD[5]从管理运作的角度提出了一个全面的国家情境的构成体系,包括物质体系、理念体系和制度体系。其中,物质体系包括两个方面:①经济方面的物质体系,包括商业资产所有权、市场(效率和开放性)、关系(目的和范围)、资本(财务的、人力的、管理的、社会的人力资源);②技术方面的物质体系,包括信息和沟通技术运用程度及运输设施的发展。制度体系包括3个方面:①政府,包括各种规章制度对商业活动的干涉程度、国家机构的集权/分权及法律和规章的透明度;②中介机构,包括法律的、财务的和媒介以及咨询;③国际规章制度及标准,包括ISO、WTO、IASB和公司治理的信条。

2.2基于理念角度的情境分类

理念体系的分类研究主要关注研究对象所依附的组织的价值观念和其中发生的过程,它能够影响组织的结构性原则和人们在其中的行为和关系。例如,CHILD[5]提出,国家情境构成中的理念体系包括3个方面:①文化价值方面的理念体系,包括权威、身份、性别、关系和冒险;②宗教价值方面的理念体系,包括道德和诚实、教育和工作中的性别、参与及财富;③政治价值方面的理念体系,包括国家控制、收入和财产分配、私有和国际主义。MUUSS[14]认为,情境强调的是个体与特定团体之间的相互作用,包括团体成员所具有的共同的目标、实践活动和价值观。LI等[19]对情境的构成持有两种分析观点:①情境包括制度、法律和经济环境等因素;②情境是一种“超越型”文化范式,影响不同文化背景的员工之间理解、假定、接受、互动的行为、信念和价值。

事实上,一方面,随着个体、国家的经济系统变成全球经济体的一部分,以及跨国公司的活动在许多行业占据了相当的分量[20],物质因素中的某些权变项已经被刻意的干涉所修正,趋同效应正在加速实现;另一方面,由于国家或组织的发展水平和方式不同,为应对全球化,可能会在其他一些权变项,如制度安排、经济行为和组织形式上促进多元化[20,21]。同样的,从理念方面来说,不同国家及组织也可能会在某些方面接受外来的文化偏好,但也会保持或发展其不同的地方。鉴于此,对于理解组织在多大程度上受到了“侵蚀”或保持了它们的“不同”,需结合物质与理念,并通过比较进行分析,而这种分析的好处是可以帮助不同国家或组织找出更适合自己发展的路径。同时,根据所围绕的主体远近可以将情境划分成不同的层面,包括国家层面和组织层面的情境。

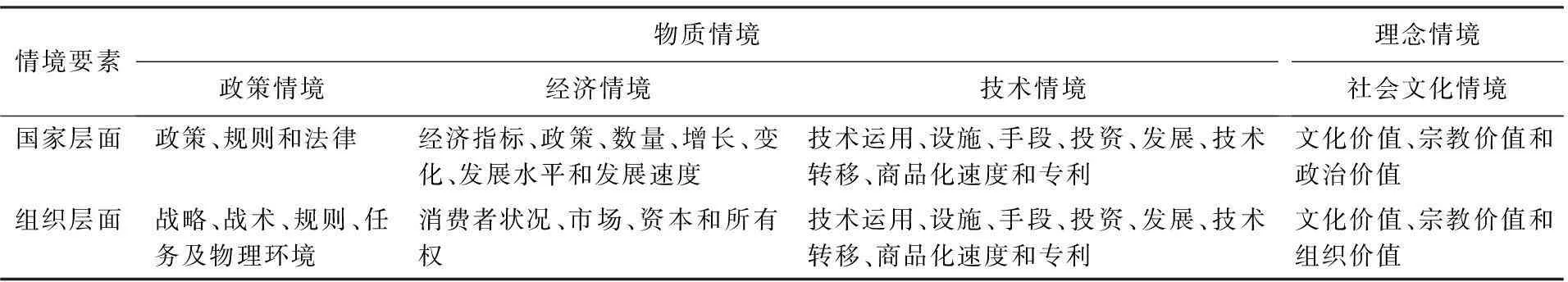

综上所述,为了能够对情境进行概念和操作化,笔者在上述分析的基础上进一步借鉴企业所处宏观环境的分析模型(PEST模型),提出一个情境分类方法(见表2):包括物质情境和理念情境,并表现为国家和组织两个情境层面,其中物质情境包括政策情境、经济情境和技术情境;理念情境表现为社会文化情境。除了已有文献中的分类方法以及本研究所提出的情境分类,还可以从更多不同的视角对其进行研究,如基于组织内、外部角度的情境分类,基于环境和心理角度的分类研究等。实际上,分类是为内容服务的,如果想找出具有针对性的情境分类,最好的办法是进行实地调研,通过与研究领域相关企业的访谈与质性研究,能够探索出描述管理现象的准确的情境因素,在此基础上采用上述分类方法进行归纳,可以得到某一领域的具有实践和理论价值的情境分类。

表2 基于PEST的情境分类

3情境化研究现状

情境化是指将对象置于一定的情境当中,包括特定对象所处的物理的、政治和法律的、文化的、社会的、历史的、经济的环境以及组织环境[16]。企业战略管理理论具有情境敏感性,在对现象进行描述、理解以及理论化时,应该把所在的情境结合起来[22],即管理研究应该是情境化的[23~26]。对于如何和怎样进行情境化探讨的重要性在于,不同的情境化研究路径能够带来不同的理论贡献,包括高层次的和低层次的,而分清所要研究问题的情境化层次以及采用正确的研究方法才能找到对重要现象的恰当理解和解释。

本研究利用扎根理论,通过开放式编码和轴心式编码,对选取的情境化分析较多的以及关注中国问题的《科研管理》、《管理世界》、《管理学报》、《中国管理科学》、《南开管理评论》、《公共管理学报》、《中国软科学》、《管理评论》、《科学学研究》、《中国工业经济》、Manangemnt and Organization Review等11种期刊的文献进行扎根数据分析。首先, 通过查找情境化研究的关键词来筛选文献,如“情境”、“本土”,以此为题名对相关文献进行查询。同时,剔除在不同题名文献中可能存在的重复文献及与情境化研究无关的文献。共筛选出1 725篇文献。然后对文献进行扎根分析,扎根理论是定性研究方法中较科学的一种方法,包括3个级别的编码:开放式编码、轴心编码和选择式编码[27]。这种方法通过系统的收集资料,寻找核心概念,通过在这些概念之间建立起联系,自下而上建立理论,因此,适合本研究的研究主题。

本研究通过开放式编码抽象出1 512个概念。通过不断比较对概念进行范畴化。按照概念间的相互关系将其归纳为8个范畴。然后,利用主轴编码建立范畴之间的各种联系并最终得到3个主范畴,即直接应用、现象分析和情境分析。其中,由于直接应用没有情境分析,因此,现有文献主要通过两个路径进行情境化研究,分别为现象分析和情境分析。

3.1现象分析

现象分析是指承认情境的差异性,并进行详细的研究,将研究视角聚焦于情境下的现象,目的是在特定情境下应用与深化其他情境中发展出的管理理论,或是对特定情境下的管理现象进行理解与探究。由于正在兴起的各国经济给验证与完善通用型的管理理论提供了一个天然实验室,为更好地阐释各国现象,应摆脱已有议题的制掣,使学者自主地、创造性地开发研究议题[23],而特定情境为新构念和新现象的涌现提供了丰富的沃土[26]。这种研究包括高层次现象分析和低层次现象分析。其中,低层次分析包括在特定情境下验证已有理论的通用性研究、情境因素作为调节变量z的研究和把情境作为自变量x的研究。高层次分析包括在特定情境下用现有的概念描述新现象的研究和用新观察体现现有的理论[4]的研究。

(1)特定情境下验证已有理论的通用性这种研究可能会给管理者提供证实、拓展和修订既有理论的重要机会,各种不同的情境,可能会让管理学者辨识出已有管理理论中未阐明的假设。识别出这些假设,同时努力拓展既有理论,将这些假设纳入其中,有助于得出具有通用性和完善的理论[23]。例如,张剑等[28]在中国情境下对情绪智力三维结构模型的通用性进行了验证,从而拓展了其应用的范围。

(2)情境因素的调节效应 这种研究通过引入情境特征考察自变量与因变量关系的变化。例如,彭正龙等[29]研究强制性公民行为在中国组织中的存在性、危害性及其危害路径,通过问卷调查和分析本土企业管理者及其直接下属的配对样本发现,中国人的传统性显著调节强制性公民行为与员工周边绩效之间的关系。

(3)情境因素的自变量效应 即情境作为影响因变量y的自变量x存在,其特征的变化将导致现象的不同。例如,葛建华等[30]以中国长江三峡集团公司为案例研究对象,分析其从工程建设阶段到运营管理阶段所处环境的变化,以及组织目标和组织形态的演变,对环境因素如何渗透到组织内部从而影响组织形态的过程进行了分析。

(4)新现象的现有理论描述 即在特定情境下通过对现有理论的深化扩展来描述新的现象。例如,武亚军[31]从企业与环境的动态匹配观点出发,以战略的产业组织、资源基础观和制度基础理论为依据,探讨了中国转型发展时期的制度与产业的复杂动态特征及传统文化特质的战略影响,提出了本土新兴成长型企业需具备战略复杂-简练双重性的理论观点。

(5)现有理论的新观察 即在特定情境下,用与现有理论相关的新观察来解释说明现象。例如,黄江明等[32]以海尔为研究对象,探讨在中国情境下,企业市场营销的创新模式。研究发现,能否保持客户经理、产品经理和型号经理三者间的整体耦合与协调运作,并使人与流程的作用相得益彰,是决定营销创新和营销模式转型的关键。

3.2情境分析

情境分析的目的是找寻特定现象变化背后的情境原因,与现象分析相反,其关注的视角在情境本身,是比较组织研究中的传统领域,反映的研究问题是,“在不同情境中,针对某一个特定的组织实践,何种情境区分效应可以解释观察到结果的不同?”包括以下3点。

(1)分析和验证已有情境要素对特定现象解释的通用性 例如,LU等[33]对包括组织层面、个人层面以及人际关系层面的推动中国管理人员知识共享的原因进行了研究。

(2)用现有理论深化与拓展说明特定现象新的情境原因 例如,李飞等[34]选择中国10年来高速成长型的10家企业,得出中国高速成长型公司营销战略方面的9个共同特征。

(3)用与现有理论有关的新观察说明特定现象的原因 例如,罗家德[35]利用圈子理论对中国人长于平衡耦合与脱耦的现象进行解释,探索出一个个人网络圈子分层及其相应行动法则的框架。框架中,中国人不像集体主义文化或东亚企业模式所预测的那样封闭;相反地,中国人不仅具有弹性,还乐于创造结构洞以寻找机会。

通过扎根理论,笔者发现,高层次情境化研究或称之为涉及最高层次情境化的本土研究,目前是最缺乏也是最难操作的情境化研究[4]。包括现象分析中的在特定情境下用现有的概念描述新现象的研究;用新观察体现现有理论的研究;情境分析中的用现有理论的新观察说明特定现象的原因的研究;用与现有理论有关的新观察说明特定现象的原因的研究。

从文献时间维度来看,现有文献多集中于静态单时间点情境化研究,基于多时间点的演化研究尚少。实际的情况是,各国的管理情境经历了一个动态发展的过程[36]。就中国而言,在不同的历史时期,其情境的内涵也在发生着变化,不应该是一个固化的、绝对抽象的经书式的概念,而应当是能够反映中国社会、企业组织或个体存在与发展变化的复杂性多维度动态概念[5]。

此外,从文献数量维度来看,聚焦于情境本身的分析虽然已受到关注,且较早时期就有涉及,但并没有被大量文献所采用。现有文献关注的焦点仍集中于特定情境下的现象及理论。

4情境化研究所采用的方法

通过对上述文献的进一步分析,笔者发现,情境化研究所采用的方法包括以假设为基础的实证研究、质性研究和计量研究,与情境化研究现状基本对应。其中,实证研究一般是对现有的,完全建立在其他情境基础上的管理理论在对象情境下进行检验、修正和理论扩充。在以往的管理研究中,这种实证研究主导了管理研究方法,占情境化研究中的较大比重,其主要成果是对已有理论进行了验证或者延伸了理论应用的情境边界,这样可以很好地满足顶级期刊编委和审稿人期望的严谨性。然而,这些研究往往只增加了既有理论的通用性,对理论发展的贡献较小,而现实中存在着与既有理论看起来矛盾的现象,已有理论框架由于与当时的政治、经济和社会背景密切相关,有其自身发展的独特情境,可能限制对特定情境以及与特定情境有关的重要现象的探索和理解[37],导致无法说明事情背后的真实原因。鉴于此,这种方法对发现新理论的贡献有限,主要应用于现象分析和情境分析中的低层次研究。

受理论发展导向(从“情感钝感”、“情感敏感”到“情境效应”)变化的影响,情境研究逐渐向案例、扎根理论等质性研究转变。质性研究是对广泛的研究问题进行调查,通过扎根理论或案例研究等方法发展出新的构念和理论,或对问题的本质原因进行探索[38]。这类研究的结论不仅涉及一些构念的改变,同时由于采用探索性的分析方式,往往能够得到具有“本土”特色的结论,有利于理论的发展,但这种研究数量有限,主要对应于现象分析和情境分析中的高层次研究。此外,计量研究一般采用统计数据,对蕴含在数据中的独特情境进行分离,这种研究目前还未受到足够的关注。

对于情境化研究所采用的方法未来可能出现两种趋势:①为了情境研究的科学性而回归“定量”,即将案例等质性研究定量化,如QCA方法;②发展以质性研究为基础的更加定性和本土化的多极化、多元化的方法,即从案例或质性资料中分析,回归案例等质性研究的本质,而不采用YIN等[38]对研究方法所赋予的科学化路径。

5结语

本研究表明,首先,情境概念从物质环境到理念环境超越了客观,出现了主观的倾向,这一结论可以增强学者对情境内涵与构成等基本问题的深入认识;其次,众多文献主要从物质和理念角度对情境进行分类;最后,情境化研究包括现象分析和情境分析两种研究路径,并主要通过实证研究、质性研究和计量研究等方法进行分析,这些研究有助于拓展情境化研究的视野。

情境化研究打开了人们认识各种不同事物的一扇大门,但对于不同的学科,情境化又有不同的适用性,基于理科、工科等学科维度,其理论是普适化、全球化的,所以这些学科的标准是相同的;社会学维度由于是本土化的,无统一的标准,因此,必须从事考虑情境因素的研究;对于管理学来说,虽然普遍存在情境化现象,但在以往的研究中受经济等因素的影响,并未受到很好的重视。随着中国等发展中国家的崛起和竞争力的提高以及经济的全球化,具有丰富地域性的情境化研究将会兴起,依托于这些本土的特殊情境,能够推进学科的发展,同时,这些特殊的情境将成为研究的热点,补充现有管理学理论。

为了更好地进行情境化研究,在未来的探索中应注意以下几个研究趋势:①重视从现实中提取影响对象发展的情境要素。②重视情境关系的探索,情境不仅单独存在,同时也相互作用,而这些相互作用则进一步促进或抑制了研究对象的表现;此外,由于不同类型的研究对象的情境作用的关系并不相同,因此,应该重视情境关系的分类研究。③情境带入研究,即不单独研究情境,而是将其置于具体领域的范围之内,探索情境在管理的各个分支如技术管理、战略管理中的表现,这种研究的好处是能够深入和更有意义地挖掘情境的关系,如,对为什么出现某种特殊现象或是对所观察到的中国企业的一些独特的事件的挖掘,这些现象和事件的背后原因一定是情境的。

参考文献

[1] MOWDAY R T, SUTTON R I. Organizational Behavior: Linking Individuals and Groups to Organizational Contexts[J]. Annual Review of Psychology, 1993, 44(1): 195~229

[2] CHEN C C. New Trends in Reward Allocation Preferences: A Sino-U. S. Comparison[J]. Academy of Management Journal, 1995, 38(2): 408~428

[3] 蓝海林, 宋铁波, 曾萍. 情境理论化: 基于中国企业战略管理实践的探讨[J].管理学报, 2012, 9(1): 12~16[4] TSUI A S. Contributing to Global Manangement Knowledge: A Case for High Quality Indigenous Research[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2004, 21(4): 491~513

[5] CHILD J. Context, Comparison, and Methodology in Chinese Management Research[J]. Management and Organization Review, 2009, 5(1): 57~73

[6] 任兵, 楚耀. 中国管理学研究情境化的概念、内涵和路径[J]. 管理学报, 2014,11 (3): 330~336

[7] 谷传华, 张文新. 情境的心理学内涵探微[J]. 山东师范大学学报:人文社会科学版, 2003, 48(5): 99~102[8] 华生. 华生氏行为主义[M]. 陈德荣,译.北京: 商务印书馆, 1933

[9] CAPPELLI P, SHERER P D. The Missing Role of Context in OB: The Need for a Meso-Level Approach[J]. Research in Organizational Behavior, 1991, 13(1): 55~110

[10] TOLMAN E C. Purposive Behavior in Animals and Men[M]. New York: Appleton-Century-Crofts, 1932

[11] BANDURA A. Social Foundations of Thought in Social Cognitive Theory[M]. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1986

[12] PEPPER S C. Word Hypotheses[M]. Berkeley: University of California Press, 1942

[13] LERNER R M. Concepts and Theories of Human Development [M]. 3rd ed.London: Lawrence Erlbanm Associatesm, 2002

[14] MUUSS R E. Theories of Adolescence [M].6th ed.New York: The McGraw-Hill Companies, Inc, 1996

[15] 施良方. 学习论——学习心理学的理论与原理[M]. 北京:人民教育出版社, 1994

[16] 陈晓萍, 徐淑英, 樊景立. 组织与管理研究的实证方法[M]. 北京:北京大学出版社, 2010

[17] HACKETT R D, BYCIO P. An Evaluation of Employee Absenteeism as a Coping Mechanism among Hospital Nurses[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 1996, 69(4): 327~338

[18] JOHNS G. The Essential Impact of Context on Organizational Behavior[J]. Academy of Management Review, 2006, 31(2): 396~408

[19] LI P P, BAI Y, XI Y. The Contextual Antecedents of Organizational Trust: A Multidimensional Cross-Level Analysis[J]. Management and Organization Review, 2012, 8(2): 371~396

[20] KOSTOVA T, ROTH K. Adoption of an Organizational Practice by Subsidiaries of Multinational Corporations: Institutional and Relational Effects[J]. Academy of Management Journal, 2002, 45(1): 215~233[21] HALL P, SOSKICE D. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage[M]. New York: Oxford University Press, 2001[22] TSUI A. Contextualization in Chinese Management Research[J]. Management and Organization Review, 2006, 2(1): 1~13

[23] BARNEY J, ZHANG S. The Future of Chinese Management Research: A Theory of Chinese Management Versus a Chinese Theory of Management[J]. Management and Organization Review, 2009, 5(1): 15~28

[24] VON GLINOW M A, TEAGARDIN M B. The Future of Chinese Management Research: Rigour and Relevance Redux[J]. Management and Organization Review, 2009, 5(1): 75~89

[25] CHENG B S, WANG A C, HUANG M P. The Road More Popular versus the Road Less Travelled: An “Inside’s” Perspective of Advancing Chinese Management Research[J]. Management and Organization Review, 2009, 5(1): 91~105

[26] LEUNG K. Never the Twain Shall Meet? Integrating Chinese and Western Management Research[J]. Management and Organization Review, 2009, 5(1): 121~129

[27] STRAUSS A, CORBIN J. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques[M].Thousand Oaks: Sage, 1990

[28] 张剑, 岳红, 唐中正. 情绪智力三维结构模型的验证与应用[J].管理学报,2009,6(6):788~793

[29] 彭正龙, 赵红丹. 组织公民行为真的对组织有利吗——中国情境下的强制性公民行为研究[J]. 南开管理评论, 2011,14 (1): 17~27

[30] 葛建华, 王利平. 多维环境规制下的组织目标及组织形态演变——基于中国长江三峡集团公司的案例研究[J].南开管理评论,2011,14(5):12~23

[31] 武亚军.中国本土新兴企业的战略双重性:基于华为、联想和海尔实践的理论探索[J].管理世界,2009(12):120~136

[32] 黄江明, 周云杰. 中国企业产品创新管理模式研究(四)——以海尔品牌经理为案例[J]. 管理世界, 2008(2): 148~158

[33] LU L, LEUNG K, KOCH P T. Managerial Knowledge Sharing: The Role of Individual, Interpersonal, and Organizational Factors[J]. Management and Organization Review,2006,2(1):15~41

[34] 李飞, 王高, 杨斌,等. 高速成长的营销神话——基于中国10家成功企业的多案例研究[J]. 管理世界, 2009(2):138~151

[35] 罗家德. 关系与圈子——中国人工作场域中的圈子现象[J].管理学报,2012,9(2):165~178

[36] 王立. 中国本土管理理论建立的前提条件探析[J].商业时代, 2009(27): 29~30

[37] 徐淑英. 中国管理研究的现状及发展前景[N]. 光明日报:理论版, 2011-07-26(11)

[38] YIN R K. Applications of Case Study Research [M]. 2nd ed.Thousand Oaks: Sage, 2003

(编辑桂林)

Context Concept, Classification and Current Situation of Contextualization

SU JingqinZHANG Linlin

(Dalian University of Technology, Dalian, Liaoning, China)

Abstract:With the significant contextual differences being reasonable to be more widely recognized, “contextual” factors become more prominent. The deeply solving management issues gradually become from a variety of contexts with differences. This study summarizes and reviews the evolution of the contextual concept and classification, explores and analyzes the situation of contextual research based on theoretical review and grounded theory. Finally, it proposes the contextual research approach, tring to give future direction of contextual research in management.

Key words:context; concept; classification; contextualization

中图法分类号:C93

文献标志码:A

文章编号:1672-884X(2016)04-0491-07

基金项目:国家自然科学基金资助面上项目(71372082);辽宁省社科联经济社会发展基金资助项目(2016lslktziglx-07)

收稿日期:2015-01-22

通讯作者:赵宝春(1972~),男,湖北鄂州人。中南民族大学(武汉市430074)管理学院副教授,管理学博士。研究方向为市场营销与商业伦理。E-mail: bczhao2008@126.com

DOI编码: 10.3969/j.issn.1672-884x.2016.04.003